2019—2020学年高中历史人民版必修一第3课 君主专制政体的演进与强化【人民版】 【课件】

文档属性

| 名称 | 2019—2020学年高中历史人民版必修一第3课 君主专制政体的演进与强化【人民版】 【课件】 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-11-28 09:05:22 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

人人说做皇帝好,

其实皇帝也苦恼;

忠奸难辨睡不好,

丞相权重吃不消;

要是官吏选不好,

贪污腐败治不了;

最怕地方造反了,

身家性命也难保。

皇帝的苦恼主要有哪些方面?

相权过重;选官问题;监察官吏问题;地方管理问题。

三 君主专制政体的演进与强化

——汉 唐 宋 元

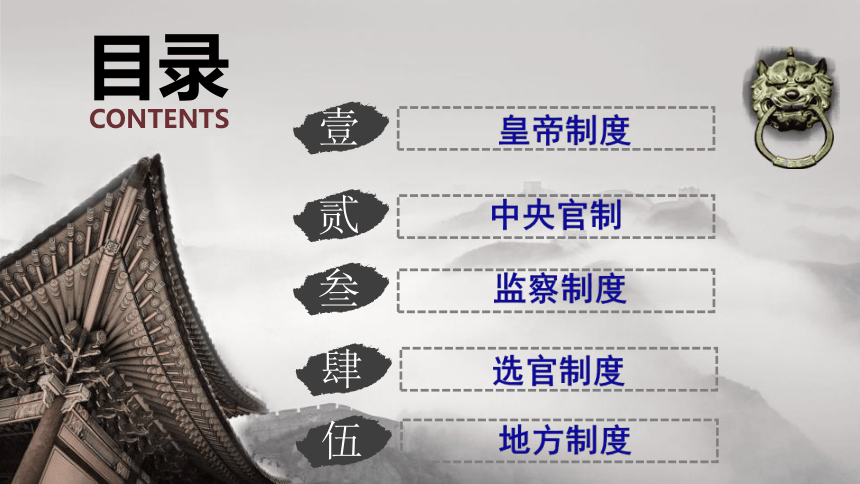

目录

CONTENTS

皇帝制度

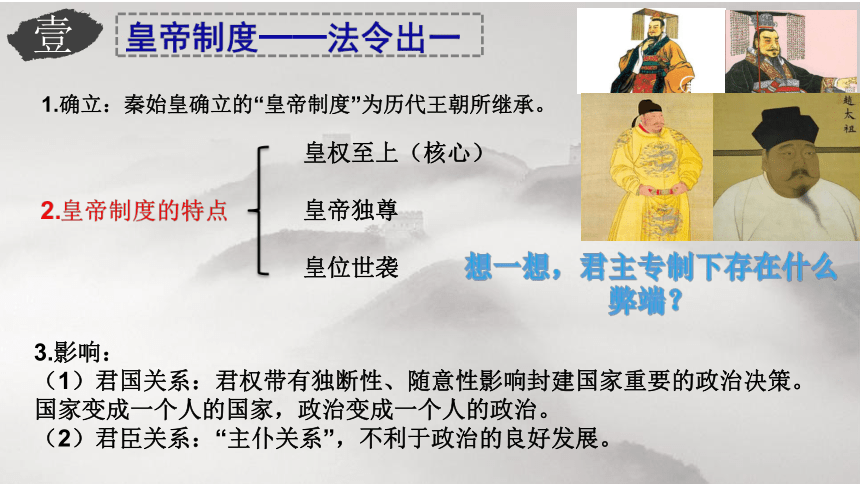

1.确立:秦始皇确立的“皇帝制度”为历代王朝所继承。

3.影响:

(1)君国关系:君权带有独断性、随意性影响封建国家重要的政治决策。国家变成一个人的国家,政治变成一个人的政治。

(2)君臣关系:“主仆关系”,不利于政治的良好发展。

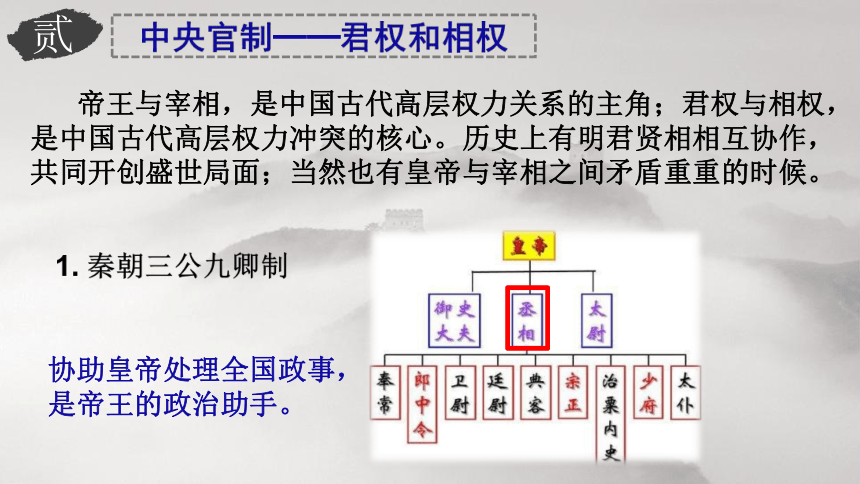

帝王与宰相,是中国古代高层权力关系的主角;君权与相权,是中国古代高层权力冲突的核心。历史上有明君贤相相互协作,共同开创盛世局面;当然也有皇帝与宰相之间矛盾重重的时候。

协助皇帝处理全国政事,是帝王的政治助手。

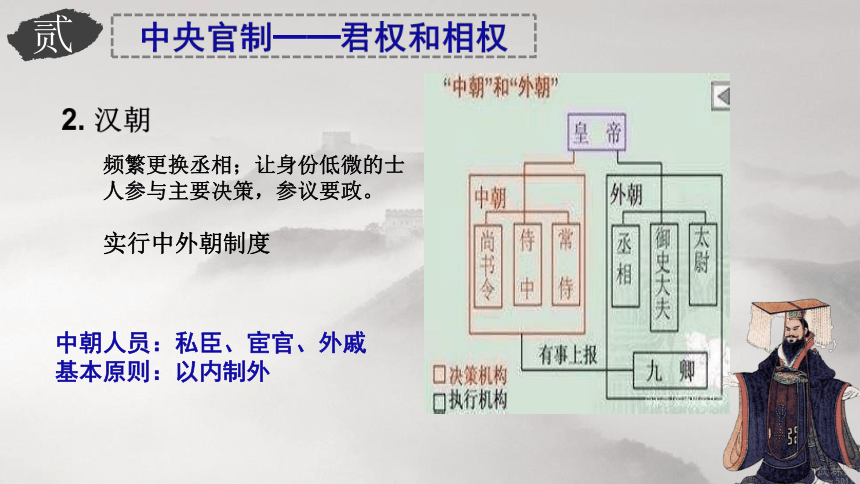

中朝人员:私臣、宦官、外戚

基本原则:以内制外

频繁更换丞相;让身份低微的士人参与主要决策,参议要政。

实行中外朝制度

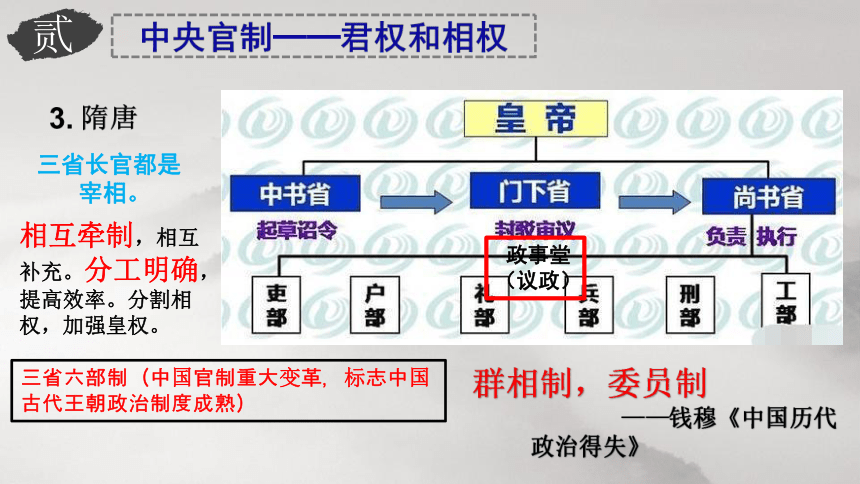

三省长官都是

宰相。

群相制,委员制

——钱穆《中国历代政治得失》

政事堂(议政)

相互牵制,相互补充。分工明确,提高效率。分割相权,加强皇权。

三省六部制(中国官制重大变革,标志中国古代王朝政治制度成熟)

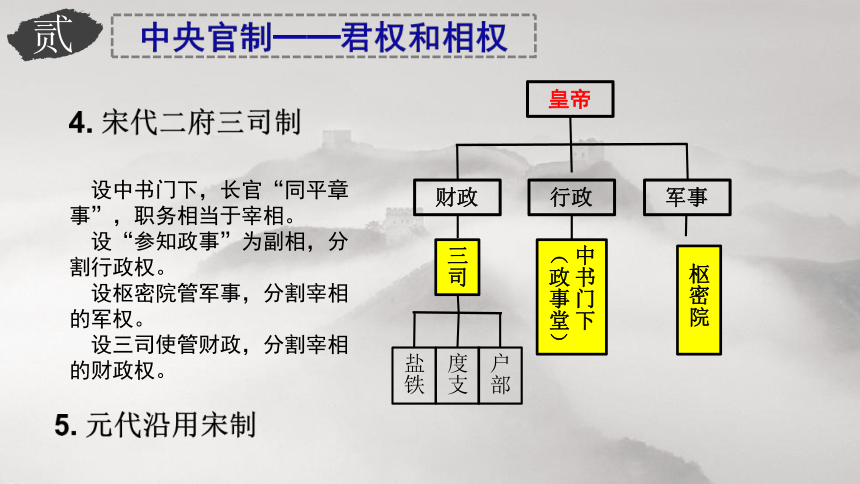

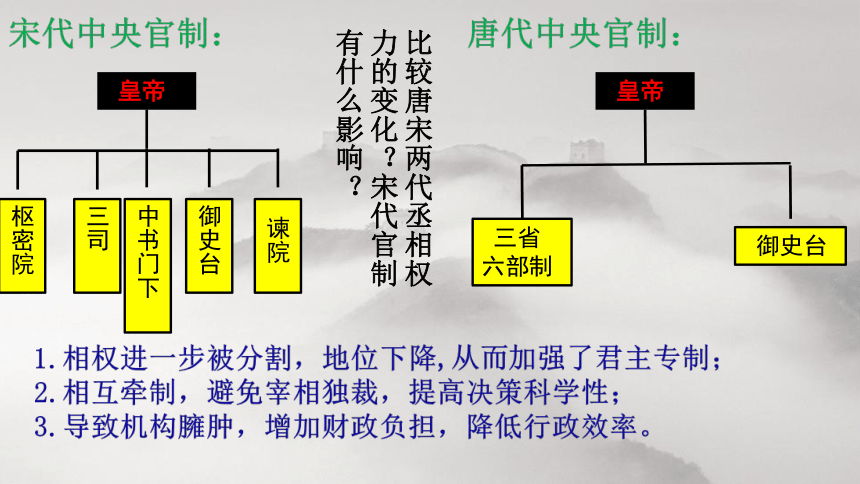

设中书门下,长官“同平章事”,职务相当于宰相。

设“参知政事”为副相,分割行政权。

设枢密院管军事,分割宰相的军权。

设三司使管财政,分割宰相的财政权。

比较唐宋两代丞相权力的变化?宋代官制有什么影响?

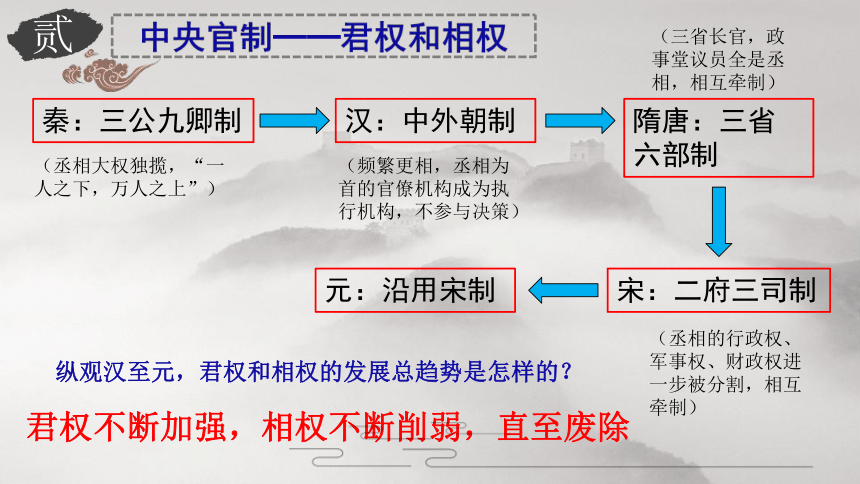

秦:三公九卿制

汉:中外朝制

隋唐:三省六部制

宋:二府三司制

元:沿用宋制

纵观汉至元,君权和相权的发展总趋势是怎样的?

君权不断加强,相权不断削弱,直至废除

概括中国古代加强皇权,削弱相权的方法:

1.起用身边亲信近臣,成立决策核心。

2.令多人共行“宰相”,相互牵制。

秦朝

唐朝

宋朝

汉朝

宋朝

元朝

特点:逐渐制度化 、专职化、体系化、约下不约上。

叁

概念释读:刺史制度

刺史职级仅为六百石官,秩位不高,但是出刺时却是作为朝廷的正式代表,可以监察二千石的地方官僚和王国相,也可以监督诸王。刺史的职权虽重,却不直接处理地方行政事务。由此体现了小大相互制约、内外相互协调。

刺史职责:监察地方高官和诸侯王

刺史特点:位低权重

评价:1、前期防止地方分裂割据,加强中央集权,巩固国家统一。

2、后期成为地方割据势力,威胁中央,导致国家分裂。

目的:加强中央对地方的控制

(十三州部)

阅读教材,完成下述表格内容

肆

时间 西周 两汉 魏晋南北朝 隋唐到晚清

选官制度

选拔标准

选拔方式

局限

皇帝的烦恼之选官取才

世卿世禄:血缘

科举取士:才能

九品中正:门第

军功授爵:军功

察举征辟:孝廉

建立选官制度目的:吸纳人才充实官僚队伍,保证官僚队伍的素质和执政水平,巩固统治。

东汉顺帝六年,河南尹田歆掌握了察举六名孝廉的名额,当权的贵族勋戚争相请托,结果真正名士入选的只有一人,其他五人都是走后门入选的。

邓禹一家,凡公者2人,侯29人,大将军以下13人,中二千石14人,州郡长官48人,其余官职不可胜数。弘农杨氏四世为三公,汝南袁氏则四世五公。

举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

通过材料大家谈谈察举制有哪些缺点?

1)钻营请托,结党营私,任人唯亲

2)选拔权操纵在世家大族手中

3)难以选拔到真正的人才

九品中正制图

九品中正

东汉末,曹操当政,提倡“唯才是举”。曹丕采吏部尚书陈群的建议,推选各郡有声望的人,出任“中正”, “中正”由士族豪门担任,将当地士人,按“才能”分别评定为九等(九品),政府按等选用,谓之“九品官人法”,选取原则以“家世”为重。从此,“上品无寒门,下品无士族”,九品中正制成为士族地主操纵政权的工具。

魏晋南北朝

选官制度:九品中正制

标准:门第

评价:初衷是好的,但是在后来就造成世家大族垄断仕途,士族门阀选官扼杀真正的人才,最终走向没落。

肆

时间 西周 两汉 魏晋南北朝 隋唐到晚清

选官制度

世官制

察举制 九品中正制 科举制

选拔标准

家族血缘

道德学问 德才门第 考试成绩

选拔方式

继承

官员举荐 中正定品 考试

局限

垄断封闭 以官举士,权操于上,没有体现民意 士族垄断 八股束缚

科举制实行的背景:

①士族腐朽,九品中正制不再适应社会需要

②庶族地主兴起,参与政权

唐太宗:进士科

第一名称状元。

武则天:开殿试,设武举

唐玄宗:诗赋成为主要内容

科举制不断完善。

强化殿试,严格考试,

由皇帝亲策,“天子门生”

进一步形成规范的

考试制度。更加注重

考试公平。八股取士。

科举制发展历程

科举制废除

明清科举概要

*

影响:

积极:

(1)打破世家大族垄断官场的局面,加强中央集权;吸纳新生力量,为底层人才提供参与政治的机会,扩大政权的统治基础,利于社会阶层的流动, 维护社会的公平公正

(2)读书—考试—做官三位一体,保证官僚队伍的来源,提高官员的文化素质,提高行政效率,促进官僚体制的成熟,成为中华文明长期繁荣的制度保障

(3)促成社会读书风气,营造尊师重教的传统,推动教育文化的发展,稳固儒学的主流地位

(4)促进文学的繁荣 (如唐以诗赋取士,促进唐诗繁荣)

(5)对西方文官制度形成产生积极影响

消极:

(1)考试科目和内容,不出儒学的范畴,明清八股取士束缚思想,摧残人才,培养人的奴性,不利于中国的近代化

(2) 是统治者控制读书人的手段,知识阶层沦为奴化臣民的工具,形成官本位社会,加强专制统治

(3) 后期阻碍中国科学文化发展,知识阶层热衷追求功名利禄,科技研究缺乏人才,使中国落后于世界潮流

伍

古代地方制度

阅读教材,归纳秦、汉、唐、宋的地方行政区划。

1)、简述地方行政制度的演进

1.秦至宋:

州郡县三级(汉)

道、州、县(唐)

路、州、县(宋)(宋)

郡县两级(秦)

2.元朝:

3.明清:

省、府、县

省、道、府、县

注:汉初是郡国并行制,州是武帝所设原为监察区后为行政区。

趋势:

中央权力加强,

地方权力削弱。

1.设十个行中书省。

2.中书省直辖的“腹里”:山西、河北、北京、天津、山东、内蒙古南部及河南北部。

3.宣政院辖区:西藏和四川、青海部分地区。

4.省下行政区:路、府、州、县

2)、行省的主要职能

必须呈报中书省

需呈报枢密院

中央的诏旨

行省官员——觐见述职,受中央节制和监督

3)行省与中央的关系 见p16

民政事务

军政要务

赋税征收

调动军队

4)、元朝行省设立的历史作用

便利了中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

元朝实行的行省制度影响深远

——它是我国省制的开端,是我国古代地方行政制度的重大改革。

本课总结

专制主义中央集权制度

一个核心:皇权至高无上。

三条主线:(中央)皇权不断加强,相权不断削弱。(地方)中央对地方的控制不断加强。(官吏)选拔和监察制度不断完善。

三个创新:三省六部制(中央行政制度),行省制度(地方行政制度),科举制(人才选拔制度)。

五个阶段:秦朝确立,汉代发展,隋唐完善,宋元加强,明清顶峰。

巩固训练:

1、下列言论不符合中国皇帝制度的是

A、“溥天之下,莫非忘土;率土之滨,莫非忘臣”

B、“法令出一” C、 “别黑白而定一尊”

D、 “天下之事无小大皆决于上”

2、下列官制或制度的变革直接有利于皇权加强的是:①西汉中朝的形成②西汉外朝的形成③唐朝三省六部制的完善④宋朝增设副宰相“参知政事”⑤元朝行省制度的形成

A、①②⑤ B、②③⑤ C、①②④ D、①③④

3、首创于隋朝的科举制,其主要进步意义在于

A、扩大了封建统治的基础 B、对皇帝的专制权力有一定的抑制C、促进了科技文化的发展 D、削弱了显贵的特权

A

D

A

4.唐代科举考试,到中唐时候有个习惯,要考判案的能力。白居易曾出模拟题考自己。题目大意是:某州府举荐入京应试者,其中有人是“市井之子孙”,吏部依据当时科考制度表示反对。而州府申辩说:“群萃之秀出者,不合限以常科。”该如何判断这一案件呢?白居易在判词中写道:“惟贤是求,何贱之有?……拣金于砂砾,岂为类贱而不收?”这表明了

A. 白居易称赞科举制能够选拔出真正人才

B.唐朝时工商业者的社会地位较高

C.白居易主张公平选拔人才

D.白居易抨击科举制选拔出的人才名不符实

C

史料一:两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相竭见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。丞相病了,皇帝还要亲自去探视。隋唐时期的宰相大臣上朝奏事也有座位。

史料二:有一天,宰相范质等人向宋太祖奏事,开始大臣还坐着,宋太祖说自己的眼睛昏花看不清,就让他们站到自己面前,指给他看。待范质等人回到原处,座位已被撤掉。此后,宰相大臣就只能站在皇帝面前议事了。

史料三:明代自朱元璋起,明文规定“大朝议”须“众官皆跪”。清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都备有特别的护膝。

通过这些故事,大家能发现什么历史信息? (君权和相权的发展趋势?)坐而论政、立而论政、跪而论政

相权不断削弱,君权不断加强,即:君主专制不断强化。

本课到此结束

THANK YOU FOR WATCHING

*

专制主义中央集权制度

中央集权是相对于地方分权而言的,其特点是地方政府在政治、经济、军事等方面没有独立性,必须严格服从中央政府的一切命令,一切受控于中央。

中央与地方关系

九品中正

东汉末,曹操当政,提倡“唯才是举”。曹丕采吏部尚书陈群的建议,推选各郡有声望的人,出任“中正”, “中正”,士族豪门担任,将当地士人,按“才能”分别评定为九等(九品),政府按等选用,谓之“九品官人法”,选取原则以“家世”为重。从此,“上品无寒门,下品无士族”,九品中正制成为士族地主操纵政权的工具。

魏晋南北朝

选官制度:九品中正制

标准:门第

评价:初衷是好的,但是在后来就造成世家大族垄断仕途,门阀选官扼杀真正的人才,最终走向没落。

天安门前的两个华表,好多人都以为这是国家的象征。其实不然,华表古代称为诽木、谤木。在众人议事的地方竖一块木头,木头上面要放一块横的板。在华表的横板上面是可以写字的:对某人有什么意见,国家应该如何治理等。实际上它最早是起监察作用的。但是到秦汉以后,华表被从议事的地方搬到宫廷里去了,这样它的作用消失了。到宋以后,华表从宫廷里面又搬到宫廷外面去,一直沿袭到现在。

华表变迁反映什么趋势?

除监察制度外中国古代政治制度又有什么变化?

人人说做皇帝好,

其实皇帝也苦恼;

忠奸难辨睡不好,

丞相权重吃不消;

要是官吏选不好,

贪污腐败治不了;

最怕地方造反了,

身家性命也难保。

皇帝的苦恼主要有哪些方面?

相权过重;选官问题;监察官吏问题;地方管理问题。

三 君主专制政体的演进与强化

——汉 唐 宋 元

目录

CONTENTS

皇帝制度

1.确立:秦始皇确立的“皇帝制度”为历代王朝所继承。

3.影响:

(1)君国关系:君权带有独断性、随意性影响封建国家重要的政治决策。国家变成一个人的国家,政治变成一个人的政治。

(2)君臣关系:“主仆关系”,不利于政治的良好发展。

帝王与宰相,是中国古代高层权力关系的主角;君权与相权,是中国古代高层权力冲突的核心。历史上有明君贤相相互协作,共同开创盛世局面;当然也有皇帝与宰相之间矛盾重重的时候。

协助皇帝处理全国政事,是帝王的政治助手。

中朝人员:私臣、宦官、外戚

基本原则:以内制外

频繁更换丞相;让身份低微的士人参与主要决策,参议要政。

实行中外朝制度

三省长官都是

宰相。

群相制,委员制

——钱穆《中国历代政治得失》

政事堂(议政)

相互牵制,相互补充。分工明确,提高效率。分割相权,加强皇权。

三省六部制(中国官制重大变革,标志中国古代王朝政治制度成熟)

设中书门下,长官“同平章事”,职务相当于宰相。

设“参知政事”为副相,分割行政权。

设枢密院管军事,分割宰相的军权。

设三司使管财政,分割宰相的财政权。

比较唐宋两代丞相权力的变化?宋代官制有什么影响?

秦:三公九卿制

汉:中外朝制

隋唐:三省六部制

宋:二府三司制

元:沿用宋制

纵观汉至元,君权和相权的发展总趋势是怎样的?

君权不断加强,相权不断削弱,直至废除

概括中国古代加强皇权,削弱相权的方法:

1.起用身边亲信近臣,成立决策核心。

2.令多人共行“宰相”,相互牵制。

秦朝

唐朝

宋朝

汉朝

宋朝

元朝

特点:逐渐制度化 、专职化、体系化、约下不约上。

叁

概念释读:刺史制度

刺史职级仅为六百石官,秩位不高,但是出刺时却是作为朝廷的正式代表,可以监察二千石的地方官僚和王国相,也可以监督诸王。刺史的职权虽重,却不直接处理地方行政事务。由此体现了小大相互制约、内外相互协调。

刺史职责:监察地方高官和诸侯王

刺史特点:位低权重

评价:1、前期防止地方分裂割据,加强中央集权,巩固国家统一。

2、后期成为地方割据势力,威胁中央,导致国家分裂。

目的:加强中央对地方的控制

(十三州部)

阅读教材,完成下述表格内容

肆

时间 西周 两汉 魏晋南北朝 隋唐到晚清

选官制度

选拔标准

选拔方式

局限

皇帝的烦恼之选官取才

世卿世禄:血缘

科举取士:才能

九品中正:门第

军功授爵:军功

察举征辟:孝廉

建立选官制度目的:吸纳人才充实官僚队伍,保证官僚队伍的素质和执政水平,巩固统治。

东汉顺帝六年,河南尹田歆掌握了察举六名孝廉的名额,当权的贵族勋戚争相请托,结果真正名士入选的只有一人,其他五人都是走后门入选的。

邓禹一家,凡公者2人,侯29人,大将军以下13人,中二千石14人,州郡长官48人,其余官职不可胜数。弘农杨氏四世为三公,汝南袁氏则四世五公。

举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

通过材料大家谈谈察举制有哪些缺点?

1)钻营请托,结党营私,任人唯亲

2)选拔权操纵在世家大族手中

3)难以选拔到真正的人才

九品中正制图

九品中正

东汉末,曹操当政,提倡“唯才是举”。曹丕采吏部尚书陈群的建议,推选各郡有声望的人,出任“中正”, “中正”由士族豪门担任,将当地士人,按“才能”分别评定为九等(九品),政府按等选用,谓之“九品官人法”,选取原则以“家世”为重。从此,“上品无寒门,下品无士族”,九品中正制成为士族地主操纵政权的工具。

魏晋南北朝

选官制度:九品中正制

标准:门第

评价:初衷是好的,但是在后来就造成世家大族垄断仕途,士族门阀选官扼杀真正的人才,最终走向没落。

肆

时间 西周 两汉 魏晋南北朝 隋唐到晚清

选官制度

世官制

察举制 九品中正制 科举制

选拔标准

家族血缘

道德学问 德才门第 考试成绩

选拔方式

继承

官员举荐 中正定品 考试

局限

垄断封闭 以官举士,权操于上,没有体现民意 士族垄断 八股束缚

科举制实行的背景:

①士族腐朽,九品中正制不再适应社会需要

②庶族地主兴起,参与政权

唐太宗:进士科

第一名称状元。

武则天:开殿试,设武举

唐玄宗:诗赋成为主要内容

科举制不断完善。

强化殿试,严格考试,

由皇帝亲策,“天子门生”

进一步形成规范的

考试制度。更加注重

考试公平。八股取士。

科举制发展历程

科举制废除

明清科举概要

*

影响:

积极:

(1)打破世家大族垄断官场的局面,加强中央集权;吸纳新生力量,为底层人才提供参与政治的机会,扩大政权的统治基础,利于社会阶层的流动, 维护社会的公平公正

(2)读书—考试—做官三位一体,保证官僚队伍的来源,提高官员的文化素质,提高行政效率,促进官僚体制的成熟,成为中华文明长期繁荣的制度保障

(3)促成社会读书风气,营造尊师重教的传统,推动教育文化的发展,稳固儒学的主流地位

(4)促进文学的繁荣 (如唐以诗赋取士,促进唐诗繁荣)

(5)对西方文官制度形成产生积极影响

消极:

(1)考试科目和内容,不出儒学的范畴,明清八股取士束缚思想,摧残人才,培养人的奴性,不利于中国的近代化

(2) 是统治者控制读书人的手段,知识阶层沦为奴化臣民的工具,形成官本位社会,加强专制统治

(3) 后期阻碍中国科学文化发展,知识阶层热衷追求功名利禄,科技研究缺乏人才,使中国落后于世界潮流

伍

古代地方制度

阅读教材,归纳秦、汉、唐、宋的地方行政区划。

1)、简述地方行政制度的演进

1.秦至宋:

州郡县三级(汉)

道、州、县(唐)

路、州、县(宋)(宋)

郡县两级(秦)

2.元朝:

3.明清:

省、府、县

省、道、府、县

注:汉初是郡国并行制,州是武帝所设原为监察区后为行政区。

趋势:

中央权力加强,

地方权力削弱。

1.设十个行中书省。

2.中书省直辖的“腹里”:山西、河北、北京、天津、山东、内蒙古南部及河南北部。

3.宣政院辖区:西藏和四川、青海部分地区。

4.省下行政区:路、府、州、县

2)、行省的主要职能

必须呈报中书省

需呈报枢密院

中央的诏旨

行省官员——觐见述职,受中央节制和监督

3)行省与中央的关系 见p16

民政事务

军政要务

赋税征收

调动军队

4)、元朝行省设立的历史作用

便利了中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

元朝实行的行省制度影响深远

——它是我国省制的开端,是我国古代地方行政制度的重大改革。

本课总结

专制主义中央集权制度

一个核心:皇权至高无上。

三条主线:(中央)皇权不断加强,相权不断削弱。(地方)中央对地方的控制不断加强。(官吏)选拔和监察制度不断完善。

三个创新:三省六部制(中央行政制度),行省制度(地方行政制度),科举制(人才选拔制度)。

五个阶段:秦朝确立,汉代发展,隋唐完善,宋元加强,明清顶峰。

巩固训练:

1、下列言论不符合中国皇帝制度的是

A、“溥天之下,莫非忘土;率土之滨,莫非忘臣”

B、“法令出一” C、 “别黑白而定一尊”

D、 “天下之事无小大皆决于上”

2、下列官制或制度的变革直接有利于皇权加强的是:①西汉中朝的形成②西汉外朝的形成③唐朝三省六部制的完善④宋朝增设副宰相“参知政事”⑤元朝行省制度的形成

A、①②⑤ B、②③⑤ C、①②④ D、①③④

3、首创于隋朝的科举制,其主要进步意义在于

A、扩大了封建统治的基础 B、对皇帝的专制权力有一定的抑制C、促进了科技文化的发展 D、削弱了显贵的特权

A

D

A

4.唐代科举考试,到中唐时候有个习惯,要考判案的能力。白居易曾出模拟题考自己。题目大意是:某州府举荐入京应试者,其中有人是“市井之子孙”,吏部依据当时科考制度表示反对。而州府申辩说:“群萃之秀出者,不合限以常科。”该如何判断这一案件呢?白居易在判词中写道:“惟贤是求,何贱之有?……拣金于砂砾,岂为类贱而不收?”这表明了

A. 白居易称赞科举制能够选拔出真正人才

B.唐朝时工商业者的社会地位较高

C.白居易主张公平选拔人才

D.白居易抨击科举制选拔出的人才名不符实

C

史料一:两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相竭见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。丞相病了,皇帝还要亲自去探视。隋唐时期的宰相大臣上朝奏事也有座位。

史料二:有一天,宰相范质等人向宋太祖奏事,开始大臣还坐着,宋太祖说自己的眼睛昏花看不清,就让他们站到自己面前,指给他看。待范质等人回到原处,座位已被撤掉。此后,宰相大臣就只能站在皇帝面前议事了。

史料三:明代自朱元璋起,明文规定“大朝议”须“众官皆跪”。清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都备有特别的护膝。

通过这些故事,大家能发现什么历史信息? (君权和相权的发展趋势?)坐而论政、立而论政、跪而论政

相权不断削弱,君权不断加强,即:君主专制不断强化。

本课到此结束

THANK YOU FOR WATCHING

*

专制主义中央集权制度

中央集权是相对于地方分权而言的,其特点是地方政府在政治、经济、军事等方面没有独立性,必须严格服从中央政府的一切命令,一切受控于中央。

中央与地方关系

九品中正

东汉末,曹操当政,提倡“唯才是举”。曹丕采吏部尚书陈群的建议,推选各郡有声望的人,出任“中正”, “中正”,士族豪门担任,将当地士人,按“才能”分别评定为九等(九品),政府按等选用,谓之“九品官人法”,选取原则以“家世”为重。从此,“上品无寒门,下品无士族”,九品中正制成为士族地主操纵政权的工具。

魏晋南北朝

选官制度:九品中正制

标准:门第

评价:初衷是好的,但是在后来就造成世家大族垄断仕途,门阀选官扼杀真正的人才,最终走向没落。

天安门前的两个华表,好多人都以为这是国家的象征。其实不然,华表古代称为诽木、谤木。在众人议事的地方竖一块木头,木头上面要放一块横的板。在华表的横板上面是可以写字的:对某人有什么意见,国家应该如何治理等。实际上它最早是起监察作用的。但是到秦汉以后,华表被从议事的地方搬到宫廷里去了,这样它的作用消失了。到宋以后,华表从宫廷里面又搬到宫廷外面去,一直沿袭到现在。

华表变迁反映什么趋势?

除监察制度外中国古代政治制度又有什么变化?

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭