二年级上册数学教案-4.16 5的乘法口诀 浙教版

文档属性

| 名称 | 二年级上册数学教案-4.16 5的乘法口诀 浙教版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 264.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-11-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《5的乘法口诀》教学设计

【教学设计】

教学目标:

1、知道5的乘法口诀的来历,熟记5的乘法口诀。

2、经历编制5的乘法口诀的过程,初步培养学生抽象、概括以及发现简单

规律的能力。

3、增加自主学习的意识,感受学习成功的乐趣,树立学好数学的信心。

教学重难点:

经历编制5的乘法口诀的过程,知道5的乘法口诀的来历。

教学准备:

4人一组围坐,每人一幅手掌画,课件,表格题单等

教学过程:

(一)设疑引入

1、口算

4×7= 6×4= 3×7= 4×3= 5×4=

4×4= 2×8= 8×4= 2×9= 9+9+9+9=

2、师:“9+9+9+9= ”你怎么算的?看来乘法口诀的用处可真大,今天这

节课我们将继续来学习乘法口诀。(板书:5的乘法口诀)

3、师:关于5的乘法口诀,你已经了解了哪些知识?

你知道“五五二十五”怎么来的吗?为什么是“五五二十五”呢?

它表示什么意思呢?

(二)探索新知

1、游戏:“猜一猜”

师:美术课上,我们每个小朋友都画了一只灵巧的小手,(贴一幅画于黑板上)瞧,从这幅画上你能捕捉到什么数学信息?

生:一只手5个手指

师:现在我们来欣赏一下这组小朋友的画。(将某4人组的4张手掌画叠在一块,贴在黑板上)咦,你能猜出这组小朋友一共画了多少个手指吗?

(让学生充分的发表自己的观点,适时表扬并强调:合情推理猜想的重要性)

师:如果让你列式,你会怎么列?

生1::5+5+5+5=

生2: 4×5=

生3: 5×4=

师:为什么可以这样列式呢?

生:都是在求4个5的和是多少?

师:那让我们一起来数一数,是不是在求4个5的和是多少呢?

(将画一一展开,数一数:1个5,2个5,3个5,4个5)

师(结):这3个算式都在求几个几的和?都可以用哪句口诀来算?

2、探索5的乘法口诀

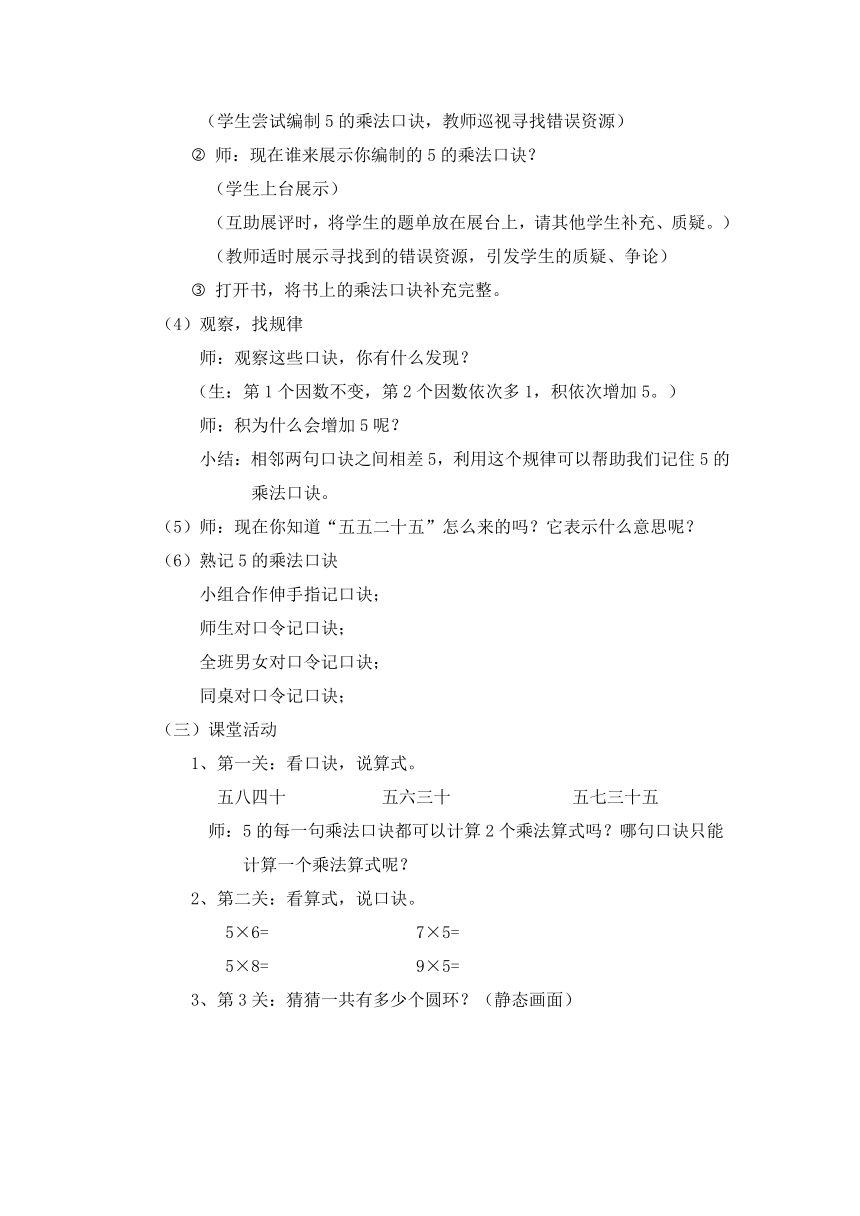

(1)独立填写表格

师:如果给你更多的手掌画,你能算出有多少个手指吗?

(课件展示手指图,学生独立填写该表格)

(2)小组合作、互助展评

( 师:你填写的表格和别人的一样吗?想不想看看别人额答案呢?

请在组长的带领下,小组内轮流说说,你是怎么填的,你的答案

是怎么得来的?(小组内订正交流)

( 全班交流:(学生上展台展示时,教师适时规范学生语言)

生:5只手有25个手指,6只手有30个手指……

我的方法是:每增加一只手,就多5个手指头,就在原来的基础

上依次加5。

(3)编写乘法口诀

( 师:你能根据表中的数据写出乘法算式,并自己编出5的乘法口诀

吗?

(学生尝试编制5的乘法口诀,教师巡视寻找错误资源)

( 师:现在谁来展示你编制的5的乘法口诀?

(学生上台展示)

(互助展评时,将学生的题单放在展台上,请其他学生补充、质疑。)

(教师适时展示寻找到的错误资源,引发学生的质疑、争论)

( 打开书,将书上的乘法口诀补充完整。

(4)观察,找规律

师:观察这些口诀,你有什么发现?

(生:第1个因数不变,第2个因数依次多1,积依次增加5。)

师:积为什么会增加5呢?

小结:相邻两句口诀之间相差5,利用这个规律可以帮助我们记住5的

乘法口诀。

(5)师:现在你知道“五五二十五”怎么来的吗?它表示什么意思呢?

(6)熟记5的乘法口诀

小组合作伸手指记口诀;

师生对口令记口诀;

全班男女对口令记口诀;

同桌对口令记口诀;

(三)课堂活动

1、第一关:看口诀,说算式。

五八四十 五六三十 五七三十五

师:5的每一句乘法口诀都可以计算2个乘法算式吗?哪句口诀只能

计算一个乘法算式呢?

2、第二关:看算式,说口诀。

5×6= 7×5=

5×8= 9×5=

3、第3关:猜猜一共有多少个圆环?(静态画面)

4、第4关:猜猜一共有多少颗五角星?(动态画面)

(四)课堂总结

师:通过本节课的学习,你有哪些收获?

【教学感悟】

在重庆市开展“卓越课堂”行动的过程中,每个教师都在努力的改进自己的教学方法,力求通过自己的尝试实现课堂转型,行走在通往“卓越”的路上。我们也能惊喜的发现,以前单一的学习模式正在逐渐改变,学生的独立思考、自主探索,师生、生生之间的合作与交流,已成为重要的、新的学习方式。“以学为本”的理念在教师的头脑中逐步确定和巩固。但是,我们也能发现一些教师在课堂上表现出一定程度的放任、随意与浮躁,那么在小学数学课堂上,怎样才是真正体现“以学为本”呢?以下就是本人在这节课的教学中总结的一些感悟,浅谈如下。

1、基于学情是基础

一天,一位刚踏上3尺讲台的年轻老师问我:“王老师,乘法口诀很多孩子都会背了,在课堂上,孩子们学什么呢?”是啊,孩子们都会背口诀了,我们该教什么呢?真是一语惊醒梦中人啊。从教十几年来,我教了2个二年级的学生了,每每上乘法口诀时,我都是把孩子们当做一张张白纸在进行乘法口诀的教学,从来没有去想想孩子们学习该内容的起点是什么?他们究竟在这节课里应该得到什么样的发展?

于是,在执教《5的乘法口诀》之前,我在班上进行了调研:会背5的乘法口诀的孩子占60%,知道5的乘法口诀的来历的孩子仅占2%。看来,5的乘法口诀并不是所有人都会背,就算能背乘法口诀的孩子也只是死记硬背,并没有真正理解其来源。由此可见,对于学习《5的乘法口诀》,孩子们的起点参差不齐。

鉴于这样的学情,如何“以学定教”?如何激发孩子们的学习需求?成了我开课时要解决的重要难题。果不其然,开课时,当我刚揭示完课题,孩子们就七嘴八舌地抢着背5的乘法口诀,为了满足他们的好胜之心,我给出时间充分地让他们展示。然后我用了一连串的问题进行追问:“你知道‘五五二十五’怎么来的吗?为什么是‘五五二十五’呢?它表示什么意思呢?”极大地引发了孩子们对于5的乘法口诀的进一步思考,激起了孩子们对于探索新知的欲望及热情。这样自然而然地,就将教学的重点引向了“探索5的乘法口诀的来历”,让孩子们的注意力聚焦在了“填表格——写算式——编口诀——找规律——记口诀”这一系列的学习活动中,让学生多角度、全方位的体验、经历编制5的乘法口诀的过程,并在学生理解口诀来历的基础上熟记了5的乘法口诀。让学生经历了数学知识形成的过程,同时也在学习活动中,让学生积累了数学学习活动的经验。

激发兴趣是助推剂

我曾经对刚入校的孩子,做过这样的调查:“你喜欢数学吗?”“喜欢。”“你为什么喜欢数学?”“数学好玩!”“数学怎么好玩?”……(沉默)。是啊,对于低年级的孩子来说,“好玩”是他们学习数学的源动力!是激发他们学习动机的助推剂!可怎样才能让数学好玩?怎样才能激发学生学习数学的兴趣?怎样才能让低段的孩子喜欢上数学呢?这是摆在我们低段数学老师身上最重要的任务。“成功的秘诀在于兴趣。”兴趣是学生主动思考、积极探索、勇于创新的强大动力来源。为了提高孩子们对数学的兴趣,激发他们的学习动机,在本节课中,我做了以下尝试:

(1)在熟悉的感性材料中学习数学,激发学习兴趣。小学数学的学习过程是一个由多种要素构成的活动过程,其中作为学习主体的学生和作为学习客体的数学学习内容都是构成这种活动过程的核心要素。而感性材料的恰当选用,可以为学生逻辑思维的顺利进行提供必要的支持。奥运五环对于这一届的二年级的孩子来说很陌生,2012年举办奥运会时,他们还在上幼儿园,所以对于奥运五环,他们根本谈不上喜欢。于是,我摒弃了书上奥运五环的情景,而是采用了生活中与“5的乘法口诀”密切相连的感性材料——手。“一只手5个手指”对于低年级的孩子来说再熟悉不过了,因为有了熟悉的情景,让孩子们在头脑中建立起了清晰的“几个5”表象,所以,孩子们在后面的独立填表时才显得得心应手。

(2)在愉快的游戏中学习数学,激发学习兴趣。马丁.加德纳曾说:“唤醒学生的最好办法是向他们提供有吸引力的数学游戏。”在本节课中,我主要采取了“猜一猜”和“对口令”的数学游戏。在“猜手指”游戏中,我用诙谐、幽默的语言调控课堂,创建轻松的氛围,并用评价式的语言“你真是个会合理猜想的孩子!”提醒孩子猜想不是毫无根据的乱猜,而是要合情推理;在“猜奥运五环”个数、“猜五角星”个数的游戏中,由静到动,由易到难,让学生自己寻求解决问题的方法,在解决实际问题的过程中,让孩子们明确求“几个5的和”是多少,可以用“5的乘法口诀”来解决,为后面利用乘法解决问题奠定基础;在“对口令”的游戏中,采取了“师生对”“男女对”“同桌对”“伸手对”等多种形式,一方面让枯燥的背口诀的过程显得有趣,另一方面这种“对口令式”的背口诀,自然而然地将口诀分成了两部分进行“对话记忆”,为后进生熟记口诀,搭建了梯步,降低了难度。

(3)在丰富的活动中学习数学,激发学习兴趣。在本节课中,我主要采取了3个活动:“填表活动”“观察活动”“闯关活动”。并且这3个活动还与学生的思维活动紧密结合,注重让学生感受、体验、经历数学思考的学习过程,注重获取数学知识经历的体验。在“填表活动”中,让学生独立尝试填表,经历探索“5个5的和,6个5的和,7个5的和……”的答案的过程,从而感受“手指的个数连续+5”的规律;在“观察活动”中,孩子们通过有序的观察,发现了5的乘法口诀的规律,便于更好地熟记乘法口诀;在“闯关活动”中,激发学生迎接挑战的兴趣,燃起战胜困难的斗志,感受学习成功的乐趣,树立学好数学的信心。

选择恰当的学习方式是保障。

刚升入二年级的孩子,天真活泼,爱说爱动,他们对自己的行为约束力较差,注意力也容易分散。但是,他们却非常乐于表达自己的观点和意见,也非常渴望得到同学的认可。同时,课前我也已了解到,对于“5的乘法口诀”多数孩子已有机械的记忆,对于老师课前追问的几个问题,孩子们也需要更多的时间和空间表达自己对于“5的乘法口诀”的进一步认识。因此,基于孩子的年龄特征和学情,在这节课中,我主要采取了小组合作学习的学习方式。

根据教学内容的需要,在本节课中,我先后进行了2次小组合作学习。第一次,当学生独立填写好表格后,由于孩子们都有迫切想知道自己的答案是否正确的心理,我抓住时机,让学生在小组内交流自己的答案及方法,最后在全班进行补充、质疑、互助展评。第二次,学生独立写好乘法算式,并编好乘法口诀后,直接将学生编好的乘法口诀呈现在展台上,并进行互助展评,补充、质疑。在整个展学的过程中,学生与学生之间将着眼点聚焦在本节课的重难点问题上,在生生之间,组际之间形成对抗,碰撞出思维的火花。在“互助展评”中,我一方面特别注重通过学生的交流碰撞与我的点拨,将本节课的重点知识落实,另一方面我还时不时的扇扇风,点点火,灭灭火,让学生的合作意识、合作能力、语言表达能力都得到了提高。

由此可见,小组合作学习的学习方式给课堂教学注入了活力,它不仅发挥了师生间、生生间的相互交流,协作功能,而且还培养了学生的合作意识、团队精神,让学生由被动变为主动学习,把个人自学、小组交流、全班讨论、教师点拨等有机地结合起来,激发了学习热情,挖掘了个体学习潜能,增大了信息量,使学生在互补促进中共同提高。

总之,在我们的数学课堂上,我们应该不断地追问:我们的孩子需要学习什么?需要什么样的学习方式?我们更应该不断地审视:我们的孩子在这个过程中究竟得到了什么?是否获得了心理、知识和能力的极大满足?只有俯下身来,站在孩子的角度,站在孩子的立场来思考孩子的需要,才能让我们的教学实现真正的“以学为本”,才能让我们在追求卓越的道路上走得更加踏实和稳健。