四年级上册数学教案-4.5 乘法分配律 北师大版

文档属性

| 名称 | 四年级上册数学教案-4.5 乘法分配律 北师大版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 528.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-11-29 13:56:59 | ||

图片预览

文档简介

“乘法分配律(第一课时)”教学设计

江西省乐平市第五小学 胡永红

教学内容:北师四下第56页和57页练一练

教学目标:

1、经历乘法分配律的探索过程,培养学生抽象思维的能力。

2、会用字母表示乘法分配律。

3、进一步培养学生发现问题和提出问题的能力,积累合情推理的数学活动经验。

教学重点:

经历乘法分配律的探索过程,使学生理解乘法分配律的意义。

教学难点:

理解乘法分配律的字母表示意义。

学情分析:学生刚学习了其它的运算律,掌握了类推、抽象等学习模式,对乘法分配律的学习有一些帮助。运算律的名称大体能反映这些运算律的基本内涵,因此在学习乘法分配律时,对于“分配”一词要设法突破,我欲从“分什么?分给谁?”两个大问题贯穿学习的始终,使学生理解“分配”一词的含义,并从正反两个方向观察、分析,体会乘法分配律中“分”与“合”的关系。教材的主题情境图不易使学生进行类推活动,我重新设计了购物活动,给学生更多的思维素材。

教学过程:

一、谈话导入:

师:(出示课件)你们知道我们今天研究什么数学问题吗?

生答:乘法分配律。

师:看到这五个字,什么是你懂的?把你懂的举例说一说,什么是你不懂的?

生:我知道乘法的意思,比如6×8表示6个8相加;分配的意思应该是指把一样东西分下去,律是规律的意思,和乘法结合律中的律是同一个意思。我不知道乘法分配律是分什么?又分给谁?

师:说得真好,我们这节课就是要弄清楚这些问题。(板书:分什么?分给谁?)

二、探索新知:

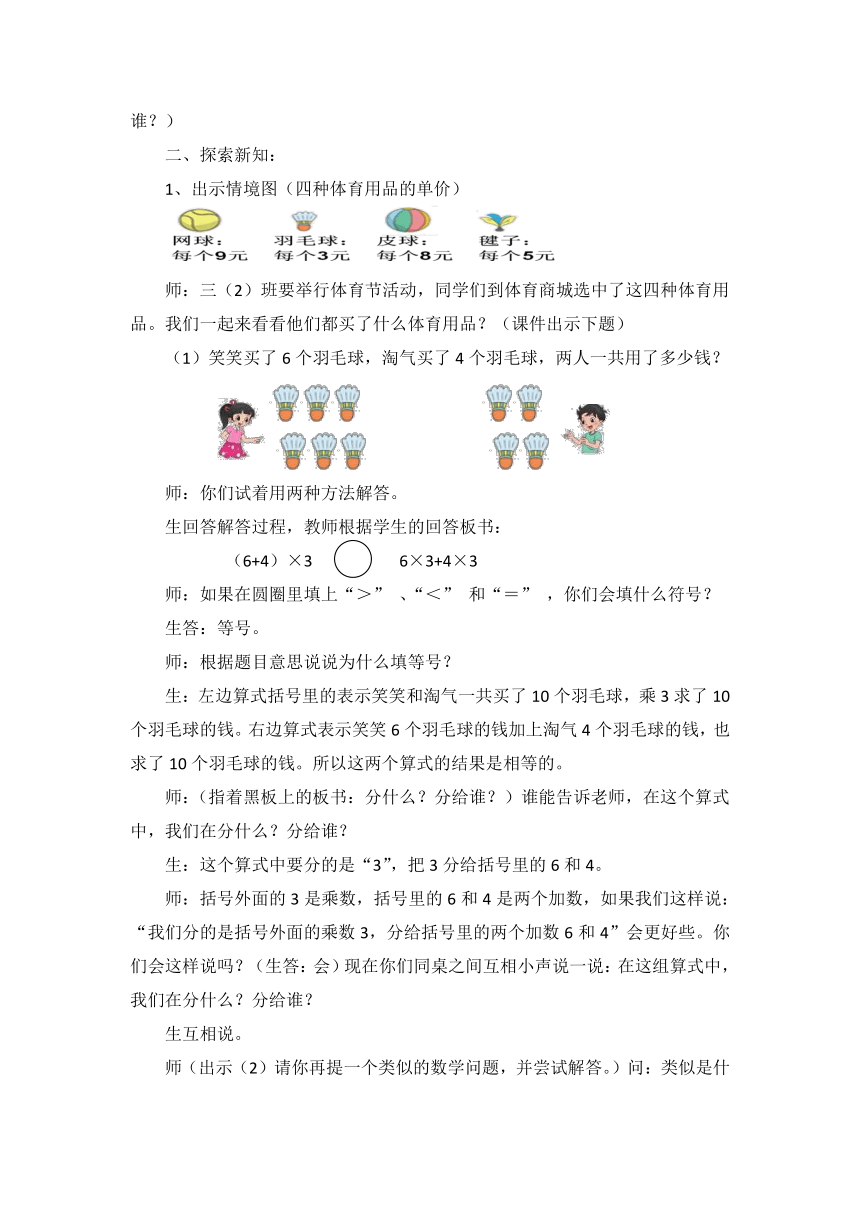

1、出示情境图(四种体育用品的单价)

师:三(2)班要举行体育节活动,同学们到体育商城选中了这四种体育用品。我们一起来看看他们都买了什么体育用品?(课件出示下题)

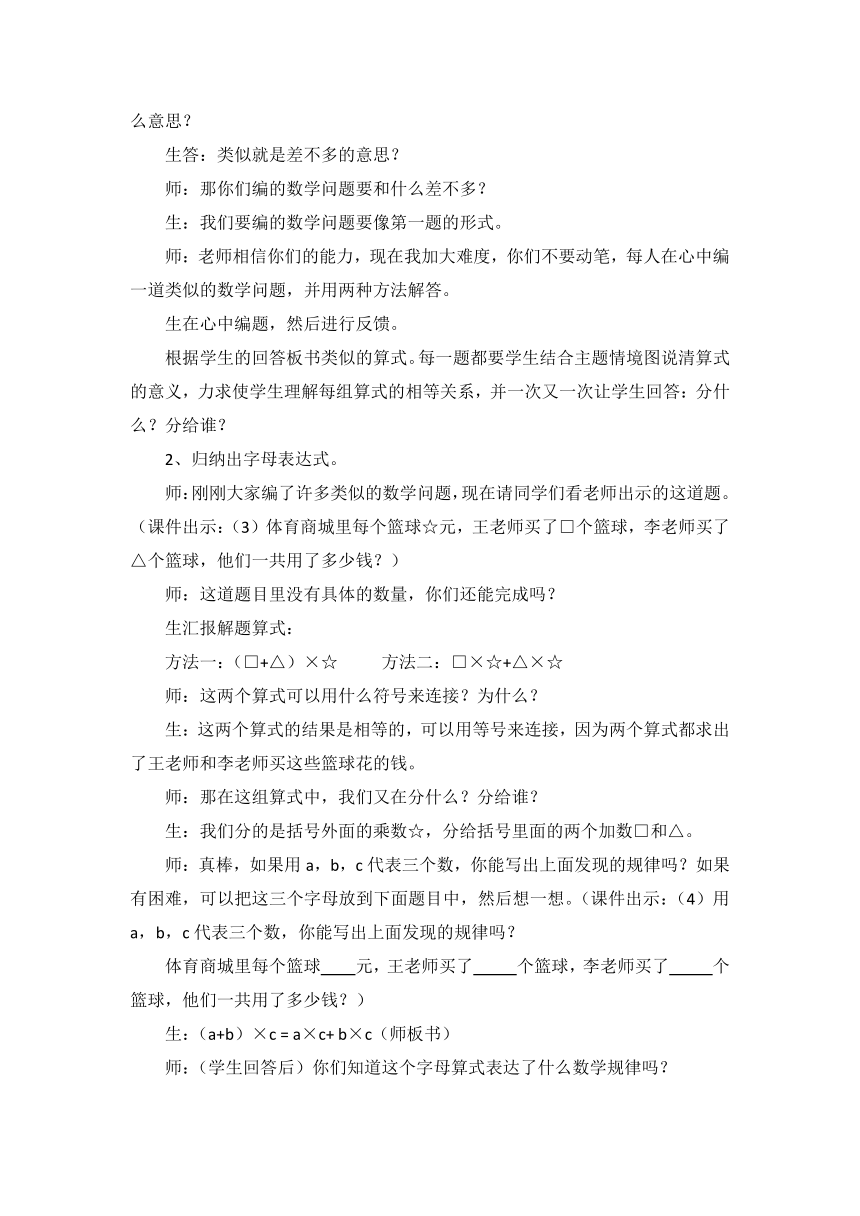

(1)笑笑买了6个羽毛球,淘气买了4个羽毛球,两人一共用了多少钱?

师:你们试着用两种方法解答。

生回答解答过程,教师根据学生的回答板书:

(6+4)×3 6×3+4×3

师:如果在圆圈里填上“>” 、“<” 和“=” ,你们会填什么符号?

生答:等号。

师:根据题目意思说说为什么填等号?

生:左边算式括号里的表示笑笑和淘气一共买了10个羽毛球,乘3求了10个羽毛球的钱。右边算式表示笑笑6个羽毛球的钱加上淘气4个羽毛球的钱,也求了10个羽毛球的钱。所以这两个算式的结果是相等的。

师:(指着黑板上的板书:分什么?分给谁?)谁能告诉老师,在这个算式中,我们在分什么?分给谁?

生:这个算式中要分的是“3”,把3分给括号里的6和4。

师:括号外面的3是乘数,括号里的6和4是两个加数,如果我们这样说:“我们分的是括号外面的乘数3,分给括号里的两个加数6和4”会更好些。你们会这样说吗?(生答:会)现在你们同桌之间互相小声说一说:在这组算式中,我们在分什么?分给谁?

生互相说。

师(出示(2)请你再提一个类似的数学问题,并尝试解答。)问:类似是什么意思?

生答:类似就是差不多的意思?

师:那你们编的数学问题要和什么差不多?

生:我们要编的数学问题要像第一题的形式。

师:老师相信你们的能力,现在我加大难度,你们不要动笔,每人在心中编一道类似的数学问题,并用两种方法解答。

生在心中编题,然后进行反馈。

根据学生的回答板书类似的算式。每一题都要学生结合主题情境图说清算式的意义,力求使学生理解每组算式的相等关系,并一次又一次让学生回答:分什么?分给谁?

2、归纳出字母表达式。

师:刚刚大家编了许多类似的数学问题,现在请同学们看老师出示的这道题。(课件出示:(3)体育商城里每个篮球☆元,王老师买了□个篮球,李老师买了△个篮球,他们一共用了多少钱?)

师:这道题目里没有具体的数量,你们还能完成吗?

生汇报解题算式:

方法一:(□+△)×☆ 方法二:□×☆+△×☆

师:这两个算式可以用什么符号来连接?为什么?

生:这两个算式的结果是相等的,可以用等号来连接,因为两个算式都求出了王老师和李老师买这些篮球花的钱。

师:那在这组算式中,我们又在分什么?分给谁?

生:我们分的是括号外面的乘数☆,分给括号里面的两个加数□和△。

师:真棒,如果用a,b,c代表三个数,你能写出上面发现的规律吗?如果有困难,可以把这三个字母放到下面题目中,然后想一想。(课件出示:(4)用a,b,c代表三个数,你能写出上面发现的规律吗?

体育商城里每个篮球 元,王老师买了 个篮球,李老师买了 个篮球,他们一共用了多少钱?)

生:(a+b)×c = a×c+ b×c(师板书)

师:(学生回答后)你们知道这个字母算式表达了什么数学规律吗?

生答:乘法分配律。

3、观察延伸。

师指着板书:

(a+b)×c = a×c+ b×c

(6+4)×3 = 6×3+4×3

(3+6)×9 = 3×9+6×9

(2+5)×8 = 2×8+5×8

(7+9)×5 = 7×5+9×5

(□+△)×☆=□×☆+△×☆

这些算式我们从左往右看是分。(板书: )如果我们从右往左看,你们有什么发现?

生:把右边两个乘法算式中相同的乘数写在括号的外面,仍然作乘数,两个不同的乘数写在括号里面作加数。

师:这句话太难懂了,谁能举例来说一说。

生指着算式(2+5)×8 = 2×8+5×8说:从右往左看,可以看成2个皮球的钱加5个皮球的钱正好等于2加5也就是7个皮球的钱。

师:2×8+5×8表示2个8与5个8合起来就是7个8,看来今天我们学的乘法分配律不仅包含了“分”的意思,也包含了“合”的意思,数学有时会把两个看起来完全相反的两种现象神奇地呈现在同一个规律之中。

(师板书: )

三、巩固练习:

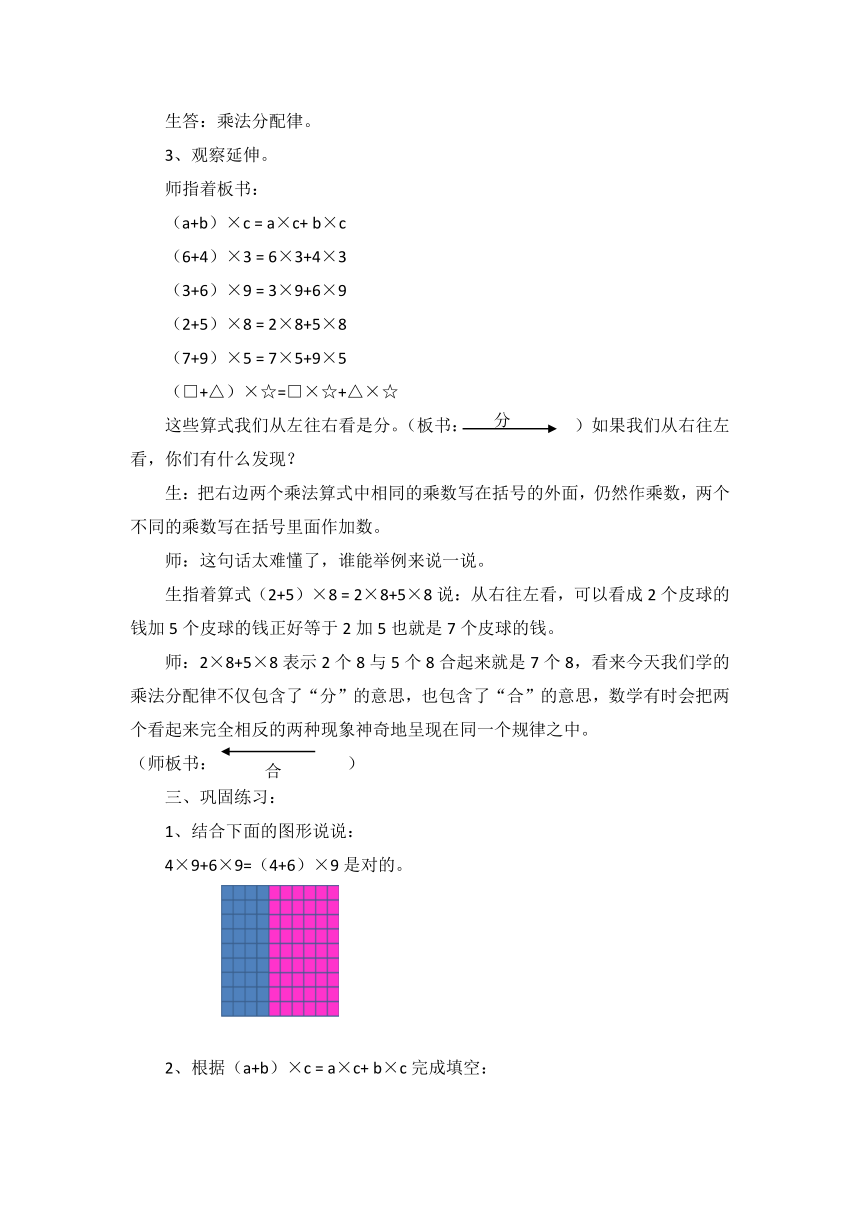

1、结合下面的图形说说:

4×9+6×9=(4+6)×9是对的。

2、根据(a+b)×c = a×c+ b×c完成填空:

在 里填上合适的数,在 里填运算符号。

(1)7×13+3×13=( + )×13;

(2)5×8+8×15=( ) ;

(3)(12+8)×7=12× 8× ;

(4)(9+ )× = 9×8+3×

3、仔细观察,说说你的看法:

(5+4)×6 =5+4×6

四、全课总结:

今天你有什么收获?

五、课后延伸:

今天我们学习的乘法分配律中,括号里面的两个数是相加关系,那是因为我们提的数学问题是求一共用了多少钱?其实只要我们改变所提的数学问题,你就会发现括号里的两个数还有另一种关系,希望你们模仿这节课的学习过程,通过举一些类似的例子去探索出乘法分配律的另一种表达形式。

老师送给你们一句我很喜欢的话:自己研究出来的知识比听来的知识更有趣。

板书设计:

乘法分配律

分什么?分给谁?

(a+b)×c = a×c+ b×c

(6+4)×3 = 6×3+4×3

(3+6)×9 = 3×9+6×9

(2+5)×8 = 2×8+5×8

(7+9)×5 = 7×5+9×5

(□+△)×☆=□×☆+△×☆

以知识为载体,驶向能力的彼岸

胡永红

乐平市第五小学本学年度的数学专题教研主题是“如何培养学生的计算能力” ,围绕这个专题我在参加乐平市“2132”名师工程选拔赛中执教了“乘法分配律”的第一课时。下面我谈谈设计时的几点思考:

一、高于教材,提高类比能力。

教材的主题情境图是计算厨房里贴了多少块瓷砖。希望学生能用两种不同的方法进行观察:从颜色的不同得出3×10+5×10=(3+5)×10;从贴的墙壁不同得出4×8+6×8=(4+6)×8。然后通过对两组算式的观察与类推,得出乘法分配律的字母表达式:(a+b)×c= a×c+ b×c。教材在设计时以数形结合的形式使学生理解两组算式的意义,通过观察和类比等活动理解乘法分配律,并结合其它算式,借用图形和数学语言去验证乘法分配律的正确性。但本人认为教材在设计中有一个严重的缺陷——学生不易通过这幅主题情境图举出多种类似的例子,光凭一两组算式是不易使学生理解乘法分配律的,更遑论是让学生得出乘法分配律的字母表达式(字母表达式与具体数的算式形式还不统一)。

如何既保留教材中借助数形结合的数学思想培养学生观察与分析问题的精华,又让学生易于开展多种数学活动呢?我决定还是从学生熟知的购物活动展开教学,另行设计了一幅主题情境图——购买体育用品。

在提出“(1)笑笑买了6个羽毛球,淘气买了4个羽毛球,两人一共用了多少钱?”后,出示了下面这幅图。

学生仍可以通过数形结合的形式用两种不同方法解决这道题,更重要的是提供了足够的素材,让学生可以模仿题(1)的形式提出多种类似的数学问题,得出多组具有同类规律的算式,使学生在归纳乘法分配律时提高自己的类推能力。

二、层层递进,提高抽象能力。

教学时以下面四个数学问题展开活动:

(1)笑笑买了6个羽毛球,淘气买了4个羽毛球,两人一共用了多少钱?

(2)请你再提一个类似的数学问题,并尝试解答。”

(3)体育商城里每个篮球☆元,王老师买了□个篮球,李老师买了△个篮球,他们一共用了多少钱?

(4)用a,b,c代表三个数,你能写出上面发现的规律吗?

体育商城里每个篮球 元,王老师买了 个篮球,李老师买了 个篮球,他们一共用了多少钱?

这四个数学问题体现了由扶到放,由具体到抽象的层层递进,由于学生还没有学习用字母表示数,所以即使到了第(4)题时,教师仍给学困生提供了再一次理解与抽象的支点。学生在一次次富有挑战的数学活动中,培养了自己的抽象能力。

三、讲清算理,培养表达能力。

教学一开始,学生通过对课题的研读就提出“分什么?分给谁?”这个问题。而且在后续的数学学习过程中对每一个实例都要表述清楚这个问题,学生在一次次的表述中,不仅理解了乘法分配律的意义,更培养了自我的表达能力。

四、正反对比,形成倒推能力。

为了使学生便于发现问题,教师全部以(a+b)×c = a×c+ b×c形式统一板书,但在实际运用时,a×c+ b×c =(a+b)×c更为常见。为了突破这个难点,老师引导学生从两种不同的角度进行观察,理解“分”与“合”是乘法分配律中两种重要表现形式,使学生在观察与归纳中初步形成倒推能力。

五、课后延伸,加强运用能力。

教材中的乘法分配律表达式只呈现了和的形式,而在运用中也常常遇见差的形式。限于时间,不能在课堂教学中让学生涉及,故此在课堂总结完后,我告诉孩子们:今天我们学习的乘法分配律中,括号里面的两个数是相加关系,那是因为我们提的数学问题是求一共用了多少钱?其实只要我们改变所提的数学问题,你就会发现括号里的两个数还有另一种关系,希望你们模仿这节课的学习过程,通过举一些类似的例子去探索出乘法分配律的另一种表达形式。

老师送给你们一句我很喜欢的话:自己研究出来的知识比听来的知识更有趣。

通过这样的暗示,希望孩子们能在课后继续对乘法分配律进行研究,促使他们运用所学的知识与方法去提出新的数学问题,并解决这些问题,培养孩子们的运用能力。

行文至此,我想起著名特级教师黄爱华曾说过的一句关于计算教学的话:计算计算,用计来算。教师在教学时是给予学生快速且正确解题的计策(方法)呢?还是通过教师精心地谋划,使学生立足于知识,驶向能力的彼岸?

江西省乐平市第五小学 胡永红

教学内容:北师四下第56页和57页练一练

教学目标:

1、经历乘法分配律的探索过程,培养学生抽象思维的能力。

2、会用字母表示乘法分配律。

3、进一步培养学生发现问题和提出问题的能力,积累合情推理的数学活动经验。

教学重点:

经历乘法分配律的探索过程,使学生理解乘法分配律的意义。

教学难点:

理解乘法分配律的字母表示意义。

学情分析:学生刚学习了其它的运算律,掌握了类推、抽象等学习模式,对乘法分配律的学习有一些帮助。运算律的名称大体能反映这些运算律的基本内涵,因此在学习乘法分配律时,对于“分配”一词要设法突破,我欲从“分什么?分给谁?”两个大问题贯穿学习的始终,使学生理解“分配”一词的含义,并从正反两个方向观察、分析,体会乘法分配律中“分”与“合”的关系。教材的主题情境图不易使学生进行类推活动,我重新设计了购物活动,给学生更多的思维素材。

教学过程:

一、谈话导入:

师:(出示课件)你们知道我们今天研究什么数学问题吗?

生答:乘法分配律。

师:看到这五个字,什么是你懂的?把你懂的举例说一说,什么是你不懂的?

生:我知道乘法的意思,比如6×8表示6个8相加;分配的意思应该是指把一样东西分下去,律是规律的意思,和乘法结合律中的律是同一个意思。我不知道乘法分配律是分什么?又分给谁?

师:说得真好,我们这节课就是要弄清楚这些问题。(板书:分什么?分给谁?)

二、探索新知:

1、出示情境图(四种体育用品的单价)

师:三(2)班要举行体育节活动,同学们到体育商城选中了这四种体育用品。我们一起来看看他们都买了什么体育用品?(课件出示下题)

(1)笑笑买了6个羽毛球,淘气买了4个羽毛球,两人一共用了多少钱?

师:你们试着用两种方法解答。

生回答解答过程,教师根据学生的回答板书:

(6+4)×3 6×3+4×3

师:如果在圆圈里填上“>” 、“<” 和“=” ,你们会填什么符号?

生答:等号。

师:根据题目意思说说为什么填等号?

生:左边算式括号里的表示笑笑和淘气一共买了10个羽毛球,乘3求了10个羽毛球的钱。右边算式表示笑笑6个羽毛球的钱加上淘气4个羽毛球的钱,也求了10个羽毛球的钱。所以这两个算式的结果是相等的。

师:(指着黑板上的板书:分什么?分给谁?)谁能告诉老师,在这个算式中,我们在分什么?分给谁?

生:这个算式中要分的是“3”,把3分给括号里的6和4。

师:括号外面的3是乘数,括号里的6和4是两个加数,如果我们这样说:“我们分的是括号外面的乘数3,分给括号里的两个加数6和4”会更好些。你们会这样说吗?(生答:会)现在你们同桌之间互相小声说一说:在这组算式中,我们在分什么?分给谁?

生互相说。

师(出示(2)请你再提一个类似的数学问题,并尝试解答。)问:类似是什么意思?

生答:类似就是差不多的意思?

师:那你们编的数学问题要和什么差不多?

生:我们要编的数学问题要像第一题的形式。

师:老师相信你们的能力,现在我加大难度,你们不要动笔,每人在心中编一道类似的数学问题,并用两种方法解答。

生在心中编题,然后进行反馈。

根据学生的回答板书类似的算式。每一题都要学生结合主题情境图说清算式的意义,力求使学生理解每组算式的相等关系,并一次又一次让学生回答:分什么?分给谁?

2、归纳出字母表达式。

师:刚刚大家编了许多类似的数学问题,现在请同学们看老师出示的这道题。(课件出示:(3)体育商城里每个篮球☆元,王老师买了□个篮球,李老师买了△个篮球,他们一共用了多少钱?)

师:这道题目里没有具体的数量,你们还能完成吗?

生汇报解题算式:

方法一:(□+△)×☆ 方法二:□×☆+△×☆

师:这两个算式可以用什么符号来连接?为什么?

生:这两个算式的结果是相等的,可以用等号来连接,因为两个算式都求出了王老师和李老师买这些篮球花的钱。

师:那在这组算式中,我们又在分什么?分给谁?

生:我们分的是括号外面的乘数☆,分给括号里面的两个加数□和△。

师:真棒,如果用a,b,c代表三个数,你能写出上面发现的规律吗?如果有困难,可以把这三个字母放到下面题目中,然后想一想。(课件出示:(4)用a,b,c代表三个数,你能写出上面发现的规律吗?

体育商城里每个篮球 元,王老师买了 个篮球,李老师买了 个篮球,他们一共用了多少钱?)

生:(a+b)×c = a×c+ b×c(师板书)

师:(学生回答后)你们知道这个字母算式表达了什么数学规律吗?

生答:乘法分配律。

3、观察延伸。

师指着板书:

(a+b)×c = a×c+ b×c

(6+4)×3 = 6×3+4×3

(3+6)×9 = 3×9+6×9

(2+5)×8 = 2×8+5×8

(7+9)×5 = 7×5+9×5

(□+△)×☆=□×☆+△×☆

这些算式我们从左往右看是分。(板书: )如果我们从右往左看,你们有什么发现?

生:把右边两个乘法算式中相同的乘数写在括号的外面,仍然作乘数,两个不同的乘数写在括号里面作加数。

师:这句话太难懂了,谁能举例来说一说。

生指着算式(2+5)×8 = 2×8+5×8说:从右往左看,可以看成2个皮球的钱加5个皮球的钱正好等于2加5也就是7个皮球的钱。

师:2×8+5×8表示2个8与5个8合起来就是7个8,看来今天我们学的乘法分配律不仅包含了“分”的意思,也包含了“合”的意思,数学有时会把两个看起来完全相反的两种现象神奇地呈现在同一个规律之中。

(师板书: )

三、巩固练习:

1、结合下面的图形说说:

4×9+6×9=(4+6)×9是对的。

2、根据(a+b)×c = a×c+ b×c完成填空:

在 里填上合适的数,在 里填运算符号。

(1)7×13+3×13=( + )×13;

(2)5×8+8×15=( ) ;

(3)(12+8)×7=12× 8× ;

(4)(9+ )× = 9×8+3×

3、仔细观察,说说你的看法:

(5+4)×6 =5+4×6

四、全课总结:

今天你有什么收获?

五、课后延伸:

今天我们学习的乘法分配律中,括号里面的两个数是相加关系,那是因为我们提的数学问题是求一共用了多少钱?其实只要我们改变所提的数学问题,你就会发现括号里的两个数还有另一种关系,希望你们模仿这节课的学习过程,通过举一些类似的例子去探索出乘法分配律的另一种表达形式。

老师送给你们一句我很喜欢的话:自己研究出来的知识比听来的知识更有趣。

板书设计:

乘法分配律

分什么?分给谁?

(a+b)×c = a×c+ b×c

(6+4)×3 = 6×3+4×3

(3+6)×9 = 3×9+6×9

(2+5)×8 = 2×8+5×8

(7+9)×5 = 7×5+9×5

(□+△)×☆=□×☆+△×☆

以知识为载体,驶向能力的彼岸

胡永红

乐平市第五小学本学年度的数学专题教研主题是“如何培养学生的计算能力” ,围绕这个专题我在参加乐平市“2132”名师工程选拔赛中执教了“乘法分配律”的第一课时。下面我谈谈设计时的几点思考:

一、高于教材,提高类比能力。

教材的主题情境图是计算厨房里贴了多少块瓷砖。希望学生能用两种不同的方法进行观察:从颜色的不同得出3×10+5×10=(3+5)×10;从贴的墙壁不同得出4×8+6×8=(4+6)×8。然后通过对两组算式的观察与类推,得出乘法分配律的字母表达式:(a+b)×c= a×c+ b×c。教材在设计时以数形结合的形式使学生理解两组算式的意义,通过观察和类比等活动理解乘法分配律,并结合其它算式,借用图形和数学语言去验证乘法分配律的正确性。但本人认为教材在设计中有一个严重的缺陷——学生不易通过这幅主题情境图举出多种类似的例子,光凭一两组算式是不易使学生理解乘法分配律的,更遑论是让学生得出乘法分配律的字母表达式(字母表达式与具体数的算式形式还不统一)。

如何既保留教材中借助数形结合的数学思想培养学生观察与分析问题的精华,又让学生易于开展多种数学活动呢?我决定还是从学生熟知的购物活动展开教学,另行设计了一幅主题情境图——购买体育用品。

在提出“(1)笑笑买了6个羽毛球,淘气买了4个羽毛球,两人一共用了多少钱?”后,出示了下面这幅图。

学生仍可以通过数形结合的形式用两种不同方法解决这道题,更重要的是提供了足够的素材,让学生可以模仿题(1)的形式提出多种类似的数学问题,得出多组具有同类规律的算式,使学生在归纳乘法分配律时提高自己的类推能力。

二、层层递进,提高抽象能力。

教学时以下面四个数学问题展开活动:

(1)笑笑买了6个羽毛球,淘气买了4个羽毛球,两人一共用了多少钱?

(2)请你再提一个类似的数学问题,并尝试解答。”

(3)体育商城里每个篮球☆元,王老师买了□个篮球,李老师买了△个篮球,他们一共用了多少钱?

(4)用a,b,c代表三个数,你能写出上面发现的规律吗?

体育商城里每个篮球 元,王老师买了 个篮球,李老师买了 个篮球,他们一共用了多少钱?

这四个数学问题体现了由扶到放,由具体到抽象的层层递进,由于学生还没有学习用字母表示数,所以即使到了第(4)题时,教师仍给学困生提供了再一次理解与抽象的支点。学生在一次次富有挑战的数学活动中,培养了自己的抽象能力。

三、讲清算理,培养表达能力。

教学一开始,学生通过对课题的研读就提出“分什么?分给谁?”这个问题。而且在后续的数学学习过程中对每一个实例都要表述清楚这个问题,学生在一次次的表述中,不仅理解了乘法分配律的意义,更培养了自我的表达能力。

四、正反对比,形成倒推能力。

为了使学生便于发现问题,教师全部以(a+b)×c = a×c+ b×c形式统一板书,但在实际运用时,a×c+ b×c =(a+b)×c更为常见。为了突破这个难点,老师引导学生从两种不同的角度进行观察,理解“分”与“合”是乘法分配律中两种重要表现形式,使学生在观察与归纳中初步形成倒推能力。

五、课后延伸,加强运用能力。

教材中的乘法分配律表达式只呈现了和的形式,而在运用中也常常遇见差的形式。限于时间,不能在课堂教学中让学生涉及,故此在课堂总结完后,我告诉孩子们:今天我们学习的乘法分配律中,括号里面的两个数是相加关系,那是因为我们提的数学问题是求一共用了多少钱?其实只要我们改变所提的数学问题,你就会发现括号里的两个数还有另一种关系,希望你们模仿这节课的学习过程,通过举一些类似的例子去探索出乘法分配律的另一种表达形式。

老师送给你们一句我很喜欢的话:自己研究出来的知识比听来的知识更有趣。

通过这样的暗示,希望孩子们能在课后继续对乘法分配律进行研究,促使他们运用所学的知识与方法去提出新的数学问题,并解决这些问题,培养孩子们的运用能力。

行文至此,我想起著名特级教师黄爱华曾说过的一句关于计算教学的话:计算计算,用计来算。教师在教学时是给予学生快速且正确解题的计策(方法)呢?还是通过教师精心地谋划,使学生立足于知识,驶向能力的彼岸?

同课章节目录

- 一 认识更大的数

- 1 数一数

- 2 认识更大的数

- 3 人口普查

- 4 国土面积

- 5 近似数

- 6 从结绳计数说起

- 二 线与角

- 1 线的认识

- 2 相交与垂直

- 3 平移与平行

- 4 旋转与角

- 5 角的度量(一)

- 6 角的度量(二)

- 三 乘法

- 1 卫星运行时间

- 2 有多少名观众

- 3 神奇的计算工具

- 4 有趣的算式

- 四 运算律

- 1 买文具

- 2 加法交换律和乘法交换律

- 3 加法结合律

- 4 乘法结合律

- 5 乘法分配律

- 五 方向与位置

- 1 去图书馆

- 2 确定位置

- 六 除法

- 1 买文具

- 2 参观花圃

- 3 秋游

- 4 商不变的规律

- 5 路程、时间与速度

- 七 生活中的负数

- 1 温度

- 2 正负数

- 数学好玩

- 1 滴水试验

- 2 编码

- 3 数图形的学问

- 八 可能性

- 1 不确定性

- 2 摸球游戏