6.4密度与社会生活 教案

图片预览

文档简介

6.4 密度与社会生活

(人教版八年级物理上册)

本节课的设计本着“从生活走向物理,从物理走向社会”的原则。

面向八年级学生、立足学生个体发展、体现生活中物理的本质、突出物理中实验的探究、反映当代科学成果,移动终端应用的新课程的基本理念。

课程安排:首先,由圣诞Party情景导入,构建课堂主线。利用调制鸡尾酒,让学生感受到生活中密度的应用,激发学习兴趣,在“玩中学”,感受到物理的趣味性,引出主题“密度与社会生活”。其次,分组鉴定金元宝,运用已学知识解决生活问题,从生活走向物理,从物理走向社会。实验过程中,学生使用移动终端录制实验精彩瞬间,拍摄实验数据,发送到微信群中,教师使用IPAD镜像,大屏幕展示多组实验微视频。

再次,由师生共同表演道具砖魔术。学生课下使用移动终端,录制微课程,解释“空调和暖气安装的位置”,课上请学生播放视频并自我订正,实现翻转课堂。学以致用环节,利用酒精灯使风车转起来,做到及时反馈。学生解释冬季水管防冻裂,演示“火场逃生”,贴近生活,德育目标的渗透。由教师和学生放飞许愿灯,利用本节课所学知识,解释“许愿灯为什么会升起来”,以美好的祝福,作为本节课授课部分的结束。整堂课,使学生感受到物理的有趣、有用、寓教于乐。最后,根据学习目标,与同学们一起谈收获。学生利用移动终端扫二维码,登录微信答题,提交后,系统及时给出学生正确答案与分数;教师利用IPAD镜像,大屏幕显示测验得分情况,重点讲解失分较多的题目,做到高效及时。

知识与技能:

1.知道温度对密度的影响。

2.能解释密度与社会生活相关的简单问题。

3.通过分析实例,理解密度是物质的一种性质,并能运用密度知识鉴别物质。

过程与方法:

1.学生通过积极动手、动脑,自主的探究活动与交流,学习温度对密度的影响,了解密度知识对生产生活的重要作用。

2.通过观察图片、视频和实验现象,培养学生观察能力及分析归纳能力。

3.学会运用密度知识分析和解决问题的方法。

4.在学习“密度与温度”的过程中,从具体事例由一般性到特殊性的分析研究,获得全面认识事物的方法。

情感态度价值观:

1.学生在活动中体验学习的乐趣,了解科学方法,激发学习兴趣,逐步树立科学创新精神。

2.通过了解“孔明灯升起”、“风车转动”、“道具砖”、“如何调制鸡尾酒”、“道具砖展示”,让学生领略物理在大自然与生活中的美。

3.通过了解事物的一般性和特殊性,渗透辩证法思想。

4.通过了解人类关于物质属性的研究对日常生活和科技进步的影响,激发学生继续学习物理的动力。

重点:认识温度对密度的影响,能分析解释密度与社会生活相关的简单问题。

难点:了解“水的反常膨胀”特性。

教师用:许愿灯、道具砖、调酒器材及原料、PPT课件、IPAD

学生用:导学案、酒精灯、风车、金元宝、天平和砝码、量筒、手机

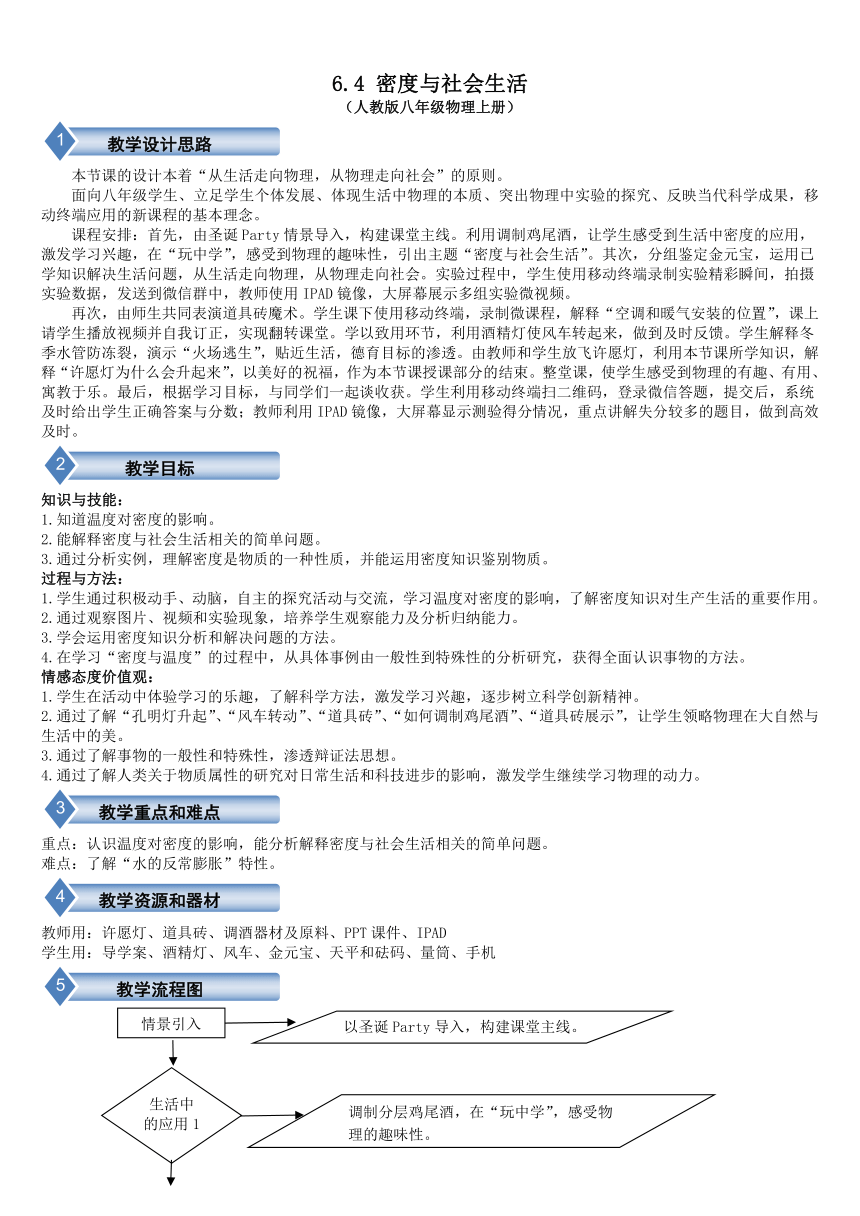

环节

师生互动

设计意图

引入

(情境引入)

以圣诞Party情境导入,构建课堂主线。

生活中的应用1

(调制鸡尾酒)

(教师设疑:鸡尾酒为什么会分层、板书标题)

让学生感受到生活中密度的应用,激发学习兴趣,在“玩中学”,感受到物理的趣味性,引出“密度与社会生活”。

生活中的应用2

(鉴定金元宝)(分组实验)

(教师板书“密度与物质鉴别”)

(学生分组实验,并使用移动终端发送实验微视频和数据)

1.运用已学知识解决生活问题,从生活走向物理,从物理走向社会。

2.学生使用移动终端录制实验精彩瞬间,拍摄实验数据,发送到微信群中,教师使用IPAD镜像,展示多组实验微视频。

生活中的应用3

道具砖演练(师生魔术)

魔术展示,解答影视作品中的现象。

生活中的应用4

处理预习作业:空调和暖气安放在哪里?(学生微课程作业展示)

(教师板书“密度与温度”)

课前由学生使用移动终端,录制对“空调和暖气安放在哪里”的微课程。在预习的基础上,小组总结密度知识,现场再请同学自我完善。既做到了课前预习,又做到了环节落实,也培养了语言表达能力,达到了翻转课堂的效果。

学以

致用

利用酒精灯,怎样才能让风车转起来?

(学生分组实验,并使用移动终端发送实验微视频)

及时反馈,运用已学知识生活应用。

生活中的应用5

(教师设疑:冬季,户外水管为什么防冻裂)

贴近北方生活,解答生活中的应用。

生活中的应用6

Party失火,火场逃生

德育目标渗透,利用密度知识,学会危急时刻自我保护。

生活中的应用7

教师设疑:许愿灯为什么会升起来?

学以致用,放飞美好祝福。

课堂

总结

根据本节学习目标,谈个人收获

(教师板书“密度与社会生活”)

明确学习目标

及时

反馈

与

拓展

提高

利用移动终端扫码,登录微信答题,提交后及时给出学生正确答案与分数;教师利用IPAD镜像,大屏幕显示测验得分情况,重点讲解失分较多的题目。

运用手机终端答题,教师讲解实现高效课堂

板书设计:

6.4 密度与社会生活

作业: 1.导学案中拓展提高环节;

利用密度知识,解释生活中的现象,以微课程的形式发到班级微信群中。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活