统编版七年级历史下册第14课 明朝的统治【课件】【22张ppt】

文档属性

| 名称 | 统编版七年级历史下册第14课 明朝的统治【课件】【22张ppt】 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 46.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-11-28 15:17:15 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

生于沛学于泗长于濠,凤郡昔钟天子气,

始为僧继为王终为帝,龙兴今仰圣人容。

凤阳

龙兴寺

安徽凤阳山日精峰下

时势造英雄·朱元璋

第14课

明朝的统治

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

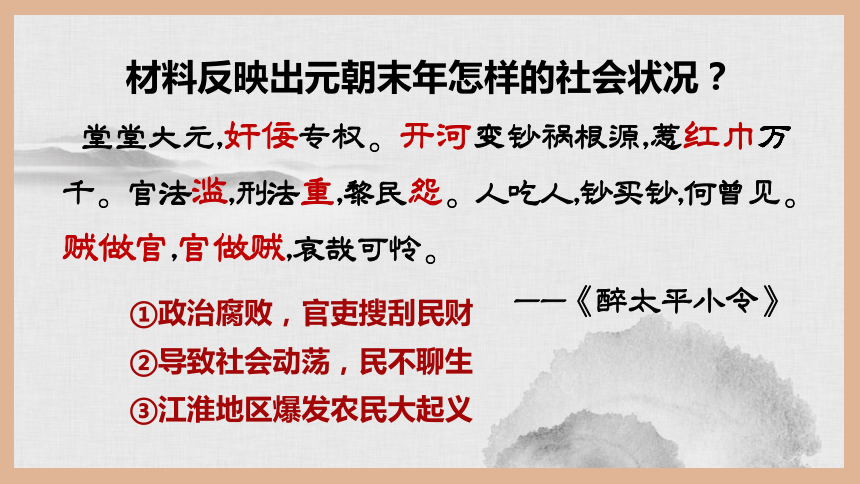

堂堂大元,奸佞专权。开河变钞祸根源,惹红巾万千。官法滥,刑法重,黎民怨。人吃人,钞买钞,何曾见。贼做官,官做贼,哀哉可怜。

——《醉太平小令》

材料反映出元朝末年怎样的社会状况?

①政治腐败,官吏搜刮民财

②导致社会动荡,民不聊生

③江淮地区爆发农民大起义

高筑墙,

广积粮,

缓称王。

时间:

建立者:

都城:

1368年

朱元璋 明太祖

应天府(南京)

灭元时间、标志 :

1368年明军攻占大都

历史上,还有哪些参加过农民起义的开国皇帝?

汉

高

祖

刘

邦

光

武

帝

刘

秀

王侯本无种,英雄不问出处!

国初建,政不稳,心浮动,朕当何以巩固统治、加强君权?

①积极恢复发展社会经济

②全面改革官制强化皇权

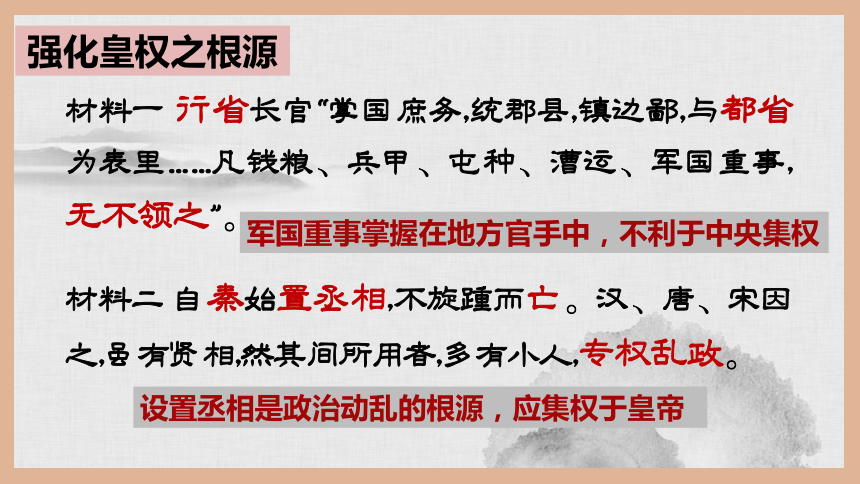

材料二 自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。

强化皇权之根源

设置丞相是政治动乱的根源,应集权于皇帝

材料一 行省长官“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”。

军国重事掌握在地方官手中,不利于中央集权

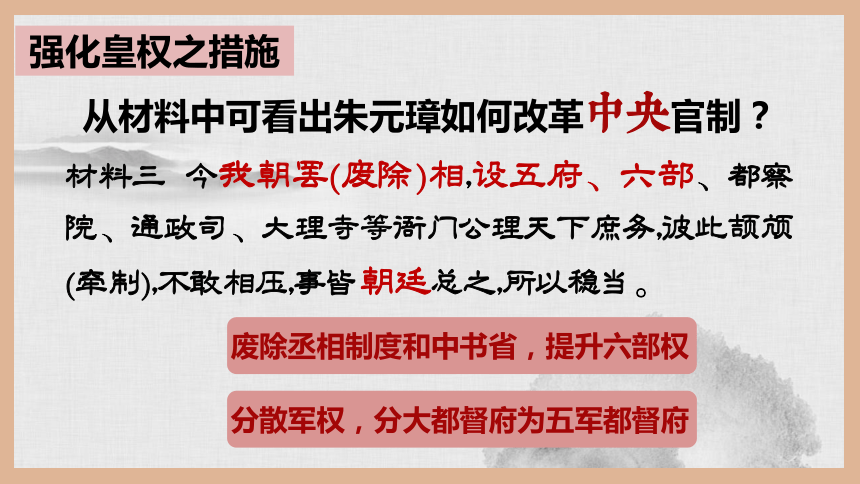

材料三 今我朝罢(废除)相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门公理天下庶务,彼此颉颃(牵制),不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

强化皇权之措施

从材料中可看出朱元璋如何改革中央官制?

废除丞相制度和中书省,提升六部权

分散军权,分大都督府为五军都督府

《明太祖实训》:以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”。

强化皇权之措施

百官未起朕先起,

百官已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高三丈犹拥被。

防止朝臣专权,

以加强皇权,巩固统治

强化皇权之措施

取消行中书省,设立三司,互不统属

分封诸王,驻守监控地方,巩固皇室

明成祖朱棣

地方

朱元璋对中央和地方官制改动,最突出的特点是什么?

权力的分散与制衡

强化皇权之措施

大臣宋濂与客人饮酒,第二天,朱元璋问宋濂昨天饮酒没有?座中的来客是谁?饭菜是什么?宋濂全部按事实回答,朱元璋高些地笑着说:“确实如此,你不欺骗我。”

安然朝中坐,却知天下事

明太祖设立锦衣卫,保护皇帝监视官民

明成祖设立东厂,是皇帝的耳目和爪牙

厂卫

强化皇权之影响

利:皇权高度集中,加强君主专制,维护国家统一

弊:缺乏制约皇权机制,决策失误,削弱政府效能

明朝

科举制

全国现存唯一保存完整状元试卷——万历年间赵秉忠

八股文

内容

影响

明朝科举制

明朝八股取士

唐朝科举制度

限于四书五经

儒家经典,诗赋,政论

不能发表个人见解

可发表个人见解

文体严格限制于八股文

不限文体

僵化呆板,束缚思想,限制创造力,不利于创新意识和社会进步

促进文化教育的发展,调动积极进取精神,提高官员素质与能力

八股之害等于焚书,而败坏人才有甚于咸阳之郊所坑者凡四百六十余人也!

——顾炎武(明末清初思想家)

年代 世界主要科技发明 中国 占百分比

汉代时期 45(件) 28 62﹪

隋唐时期 45(件) 32 71 ﹪

宋元时期 67(件) 38 57 ﹪

明清时期 472(件) 19 4 ﹪

明朝科举制

农业发展

引进新品种:玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等

明代初年在籍人口数为6600余万,明末达到1亿以上,清道光二十年(1840年)增至4.1亿。

丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。

苏州是明代的丝织业中心

南北方涌现出棉纺织基地

明青地蕃莲印花布

明水蓝印金杂花绫

手工业发展

手工业发展

青花携琴访友图罐

青花人物纹笔筒

景德镇是全国的制瓷中心

皇都积胜图

南都繁会图卷

北京

南京

商业发展

商业发展

皖南徽商民居

从气势恢弘的帝王陵

到坚固如磐的明长城

从无孔不入的锦衣卫

到体例僵化的八股文

明朝的命运是如城墙这般

高坚甲于四海、规模难以匹敌?

还是会像阳山碑材那样虽雄心歌功颂德却结局草草收场?

生于沛学于泗长于濠,凤郡昔钟天子气,

始为僧继为王终为帝,龙兴今仰圣人容。

凤阳

龙兴寺

安徽凤阳山日精峰下

时势造英雄·朱元璋

第14课

明朝的统治

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

堂堂大元,奸佞专权。开河变钞祸根源,惹红巾万千。官法滥,刑法重,黎民怨。人吃人,钞买钞,何曾见。贼做官,官做贼,哀哉可怜。

——《醉太平小令》

材料反映出元朝末年怎样的社会状况?

①政治腐败,官吏搜刮民财

②导致社会动荡,民不聊生

③江淮地区爆发农民大起义

高筑墙,

广积粮,

缓称王。

时间:

建立者:

都城:

1368年

朱元璋 明太祖

应天府(南京)

灭元时间、标志 :

1368年明军攻占大都

历史上,还有哪些参加过农民起义的开国皇帝?

汉

高

祖

刘

邦

光

武

帝

刘

秀

王侯本无种,英雄不问出处!

国初建,政不稳,心浮动,朕当何以巩固统治、加强君权?

①积极恢复发展社会经济

②全面改革官制强化皇权

材料二 自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。

强化皇权之根源

设置丞相是政治动乱的根源,应集权于皇帝

材料一 行省长官“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”。

军国重事掌握在地方官手中,不利于中央集权

材料三 今我朝罢(废除)相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门公理天下庶务,彼此颉颃(牵制),不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

强化皇权之措施

从材料中可看出朱元璋如何改革中央官制?

废除丞相制度和中书省,提升六部权

分散军权,分大都督府为五军都督府

《明太祖实训》:以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”。

强化皇权之措施

百官未起朕先起,

百官已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高三丈犹拥被。

防止朝臣专权,

以加强皇权,巩固统治

强化皇权之措施

取消行中书省,设立三司,互不统属

分封诸王,驻守监控地方,巩固皇室

明成祖朱棣

地方

朱元璋对中央和地方官制改动,最突出的特点是什么?

权力的分散与制衡

强化皇权之措施

大臣宋濂与客人饮酒,第二天,朱元璋问宋濂昨天饮酒没有?座中的来客是谁?饭菜是什么?宋濂全部按事实回答,朱元璋高些地笑着说:“确实如此,你不欺骗我。”

安然朝中坐,却知天下事

明太祖设立锦衣卫,保护皇帝监视官民

明成祖设立东厂,是皇帝的耳目和爪牙

厂卫

强化皇权之影响

利:皇权高度集中,加强君主专制,维护国家统一

弊:缺乏制约皇权机制,决策失误,削弱政府效能

明朝

科举制

全国现存唯一保存完整状元试卷——万历年间赵秉忠

八股文

内容

影响

明朝科举制

明朝八股取士

唐朝科举制度

限于四书五经

儒家经典,诗赋,政论

不能发表个人见解

可发表个人见解

文体严格限制于八股文

不限文体

僵化呆板,束缚思想,限制创造力,不利于创新意识和社会进步

促进文化教育的发展,调动积极进取精神,提高官员素质与能力

八股之害等于焚书,而败坏人才有甚于咸阳之郊所坑者凡四百六十余人也!

——顾炎武(明末清初思想家)

年代 世界主要科技发明 中国 占百分比

汉代时期 45(件) 28 62﹪

隋唐时期 45(件) 32 71 ﹪

宋元时期 67(件) 38 57 ﹪

明清时期 472(件) 19 4 ﹪

明朝科举制

农业发展

引进新品种:玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等

明代初年在籍人口数为6600余万,明末达到1亿以上,清道光二十年(1840年)增至4.1亿。

丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。

苏州是明代的丝织业中心

南北方涌现出棉纺织基地

明青地蕃莲印花布

明水蓝印金杂花绫

手工业发展

手工业发展

青花携琴访友图罐

青花人物纹笔筒

景德镇是全国的制瓷中心

皇都积胜图

南都繁会图卷

北京

南京

商业发展

商业发展

皖南徽商民居

从气势恢弘的帝王陵

到坚固如磐的明长城

从无孔不入的锦衣卫

到体例僵化的八股文

明朝的命运是如城墙这般

高坚甲于四海、规模难以匹敌?

还是会像阳山碑材那样虽雄心歌功颂德却结局草草收场?

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源