2019版高中语文必修上第一单元第2课 闻一多《红烛》(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2019版高中语文必修上第一单元第2课 闻一多《红烛》(28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 120.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-28 21:33:16 | ||

图片预览

文档简介

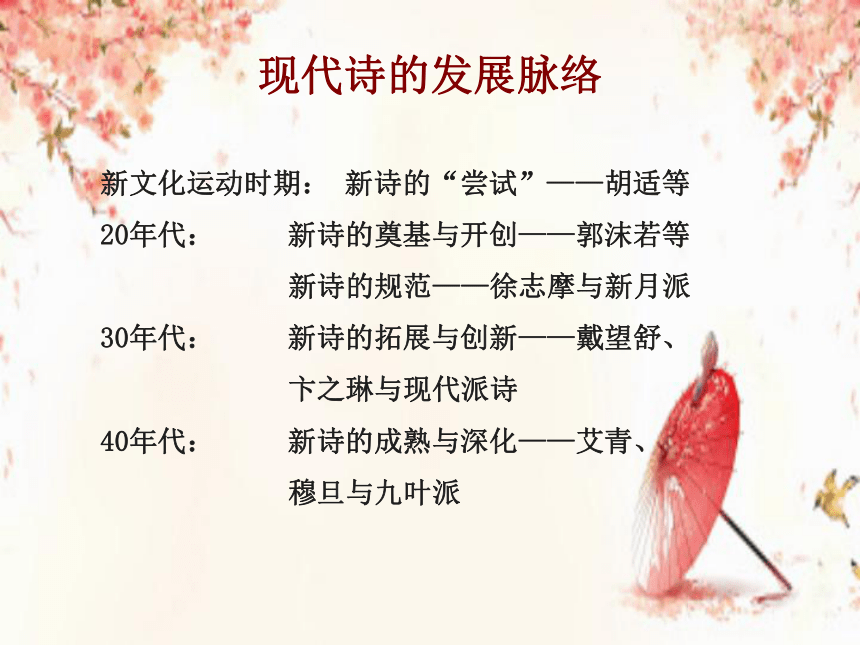

课件28张PPT。闻一多《红烛》现代诗的发展脉络新文化运动时期: 新诗的“尝试”——胡适等

20年代: 新诗的奠基与开创——郭沫若等

新诗的规范——徐志摩与新月派

30年代: 新诗的拓展与创新——戴望舒、

卞之琳与现代派诗

40年代: 新诗的成熟与深化——艾青、

穆旦与九叶派

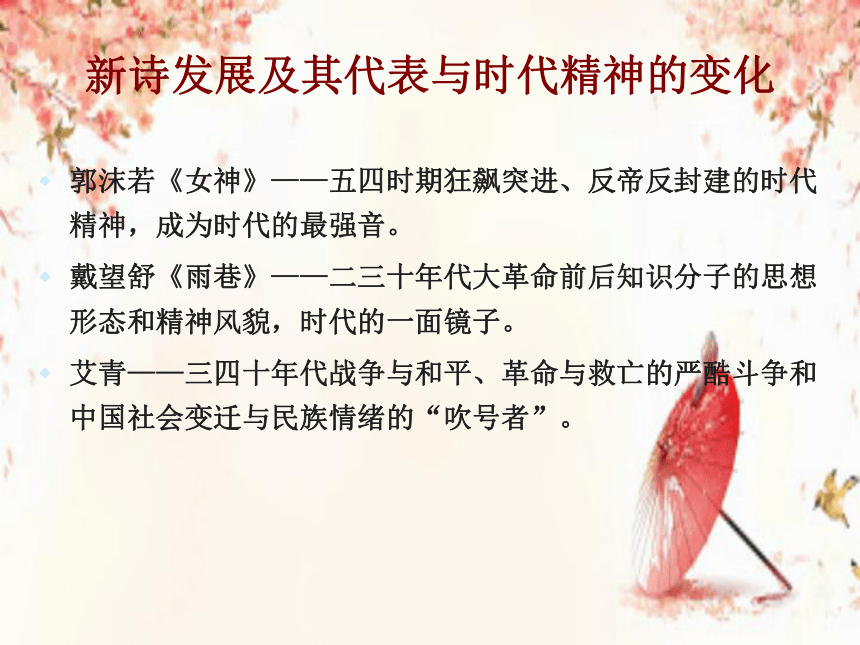

新诗发展及其代表与时代精神的变化郭沫若《女神》——五四时期狂飙突进、反帝反封建的时代精神,成为时代的最强音。

戴望舒《雨巷》——二三十年代大革命前后知识分子的思想形态和精神风貌,时代的一面镜子。

艾青——三四十年代战争与和平、革命与救亡的严酷斗争和中国社会变迁与民族情绪的“吹号者”。

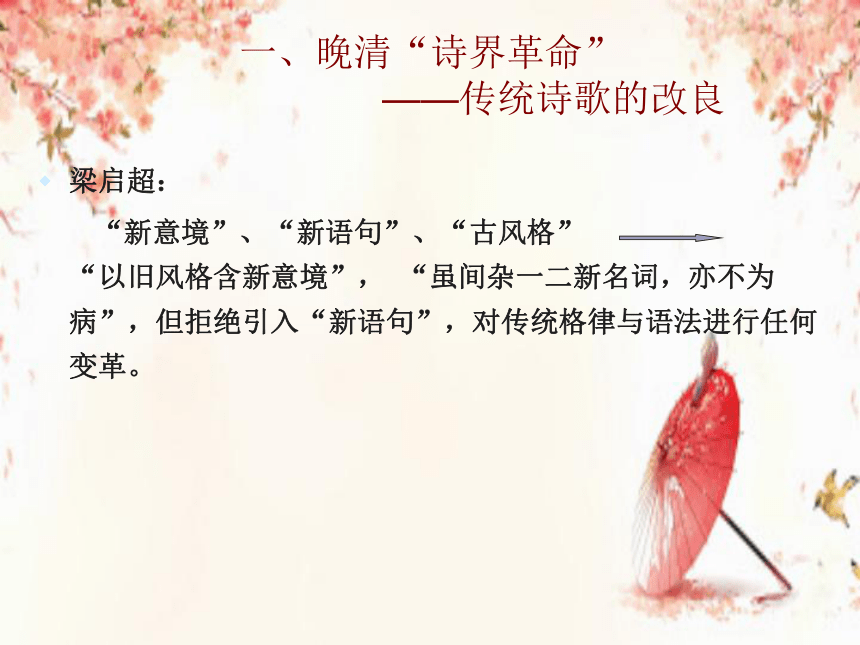

一、晚清“诗界革命” ——传统诗歌的改良梁启超:

“新意境”、“新语句”、“古风格” “以旧风格含新意境”, “虽间杂一二新名词,亦不为病”,但拒绝引入“新语句”,对传统格律与语法进行任何变革。

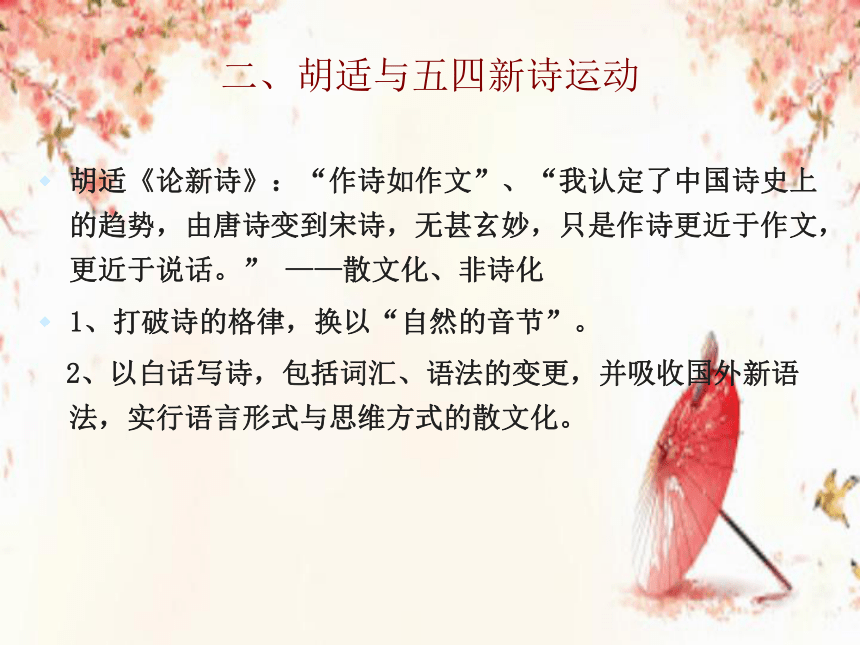

二、胡适与五四新诗运动胡适《论新诗》:“作诗如作文”、“我认定了中国诗史上的趋势,由唐诗变到宋诗,无甚玄妙,只是作诗更近于作文,更近于说话。” ——散文化、非诗化

1、打破诗的格律,换以“自然的音节”。

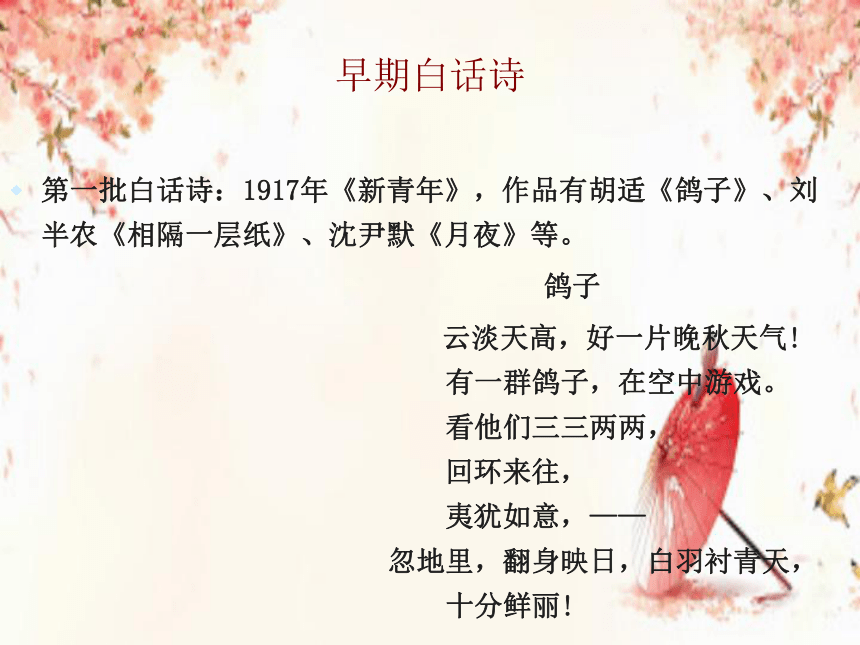

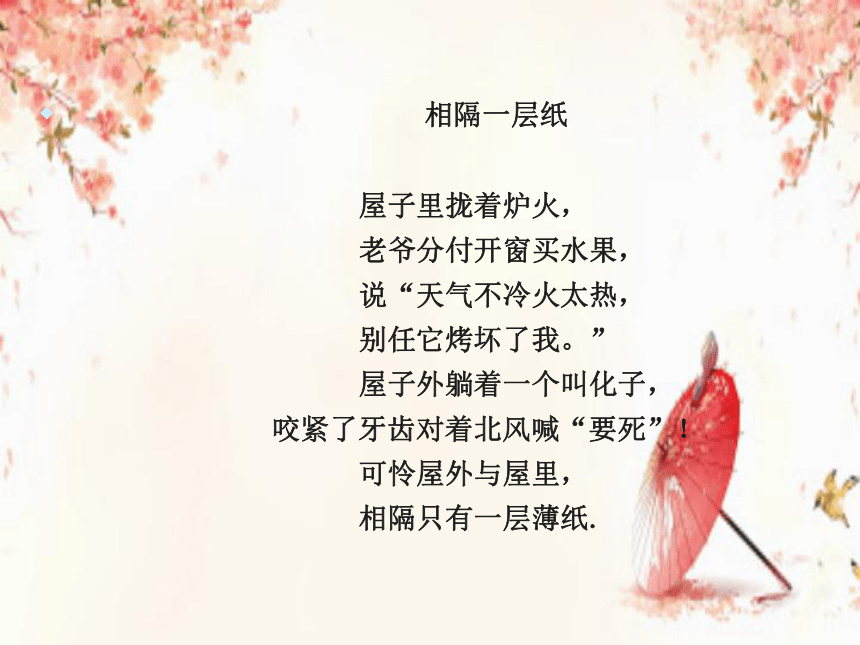

2、以白话写诗,包括词汇、语法的变更,并吸收国外新语法,实行语言形式与思维方式的散文化。早期白话诗第一批白话诗:1917年《新青年》,作品有胡适《鸽子》、刘半农《相隔一层纸》、沈尹默《月夜》等。

鸽子

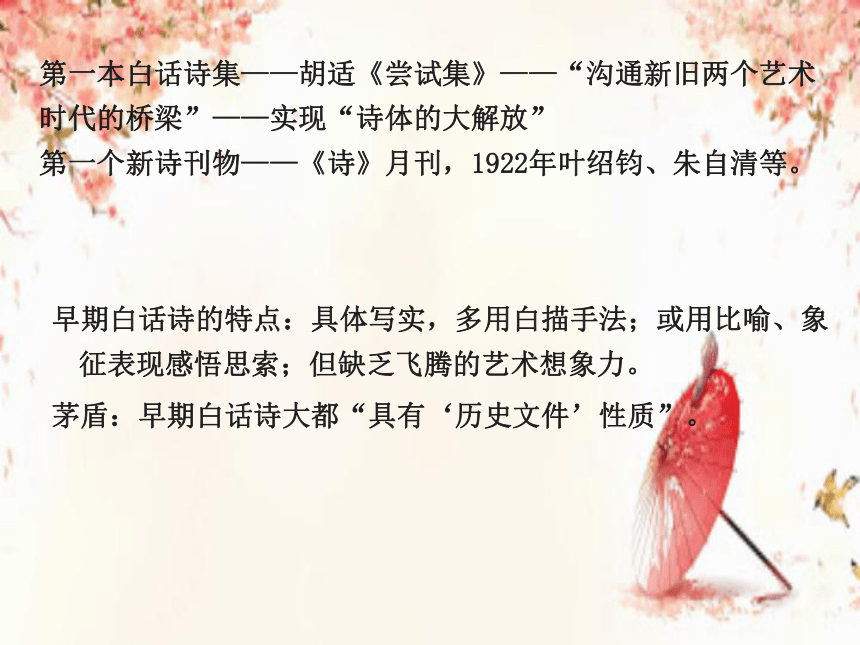

云淡天高,好一片晚秋天气! 有一群鸽子,在空中游戏。 看他们三三两两, 回环来往, 夷犹如意,—— 忽地里,翻身映日,白羽衬青天, 十分鲜丽! 相隔一层纸 屋子里拢着炉火, 老爷分付开窗买水果, 说“天气不冷火太热, 别任它烤坏了我。” 屋子外躺着一个叫化子, 咬紧了牙齿对着北风喊“要死”! 可怜屋外与屋里, 相隔只有一层薄纸. 第一本白话诗集——胡适《尝试集》——“沟通新旧两个艺术时代的桥梁”——实现“诗体的大解放” 第一个新诗刊物——《诗》月刊,1922年叶绍钧、朱自清等。

早期白话诗的特点:具体写实,多用白描手法;或用比喻、象征表现感悟思索;但缺乏飞腾的艺术想象力。

茅盾:早期白话诗大都“具有‘历史文件’性质”。

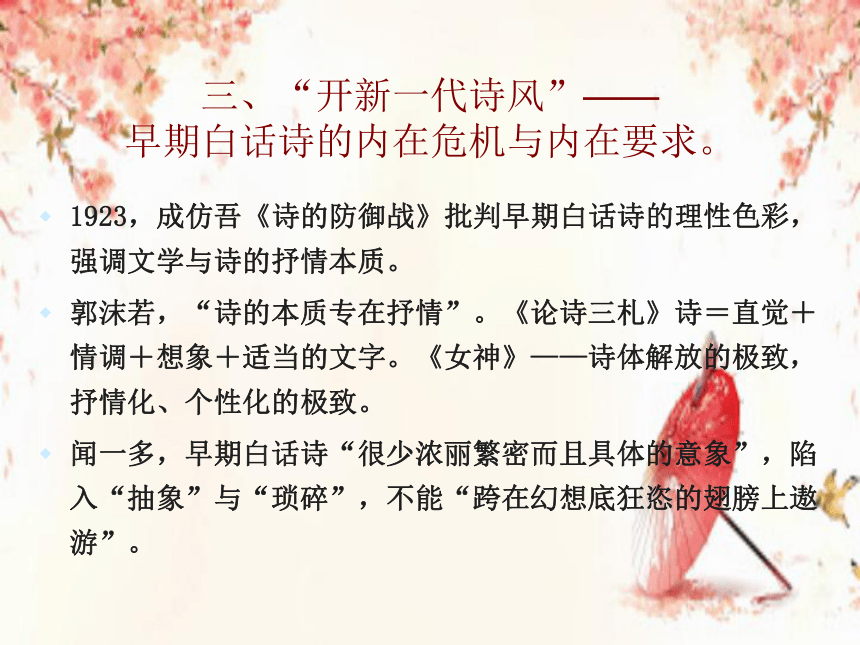

三、“开新一代诗风”—— 早期白话诗的内在危机与内在要求。1923,成仿吾《诗的防御战》批判早期白话诗的理性色彩,强调文学与诗的抒情本质。

郭沫若,“诗的本质专在抒情”。《论诗三札》诗=直觉+情调+想象+适当的文字。《女神》——诗体解放的极致,抒情化、个性化的极致。

闻一多,早期白话诗“很少浓丽繁密而且具体的意象”,陷入“抽象”与“琐碎”,不能“跨在幻想底狂恣的翅膀上遨游”。“湖畔诗人”:汪静之、冯雪峰、潘漠华、应修人——真正意义上的“五四”产儿,是“”没有沾染旧文章习气老老实实的少年白话新诗“。爱情诗是他们的首要创造。妹妹你是水

应修人

妹妹你是水—— 你是清溪里的水。 无愁地镇日流, 率真地长是笑, 自然地引我忘了归路了。 妹妹你是水—— 你是温泉里的水。 我底心儿他尽是爱游泳, 我想捞回来, 烫得我手心痛。 妹妹你是水—— 你是荷塘里的水。 借荷叶做船儿, 借荷梗做篙儿, 妹妹我要到荷花深处来! 伊底眼

汪静之 伊底眼是温暖的太阳; 不然,何以伊一望着我, 我受了冻的心就热了昵? 伊底眼是解结的剪刀; 不然,何以伊一瞧着我, 我被镣铐的灵魂就自由了呢? 伊底眼是快乐的钥匙; 不然,何以伊一瞅着我, 我就住在乐园里了呢? 伊底眼变成忧愁的引火线了; 不然,何以伊一盯着我, 我就沉溺在愁海里了呢?

1922年6月4日冰心“小诗体”——刹那间的感受 “中国最为杰出的抒情诗人”——冯至(鲁迅语) 蛇

冯至

我的寂寞是一条长蛇, 冰冷地没有言语──- 姑娘,你万一梦到它时, 千万啊,莫要悚惧! 它是我忠诚的侣伴, 心里害着热烈的相思: 它在想着那茂密的草原, ── 你头上的,浓郁的乌 丝。 它月光一般轻轻地, 从你那儿潜潜走过; 为我把你的梦境衔了来, 像一只绯红的花朵。 四、新诗的“规范化”—— 闻一多、徐志摩为代表的前期新月派 确立新诗的艺术形式与美学原则,“在新诗与旧诗之间建立一架不可少的桥梁”;“把创造的重心从早期白话诗关注“白话”(非诗化)转向诗自身,即“使新诗成为诗”。

新月派提出“理智节制情感”与诗的形式格律化的主张,闻一多进一步提出“新诗格律化”的主张,鼓吹“三美”——“音乐美”、“建筑美”、“绘画美”。

?红烛(序诗) ? ? ?? ?? ?蜡炬成灰泪始干-----李商隐 红烛啊! 这样红的烛! 诗人啊! 吐出你的心来比比, 可是一般颜色? 开篇即以诗人自我与红烛的关系发问,将自我与传统文人理想的象征物——红烛中抽离出来,是离还是合,引入深思。

“离”是当代文化的显现,属于诗人的真切体验。“合”是古典文化的诱惑,理想的归宿。红烛啊! 是谁制的蜡──给你躯体? 是谁点的火──点着灵魂? 为何更须烧蜡成灰, 然后才放光出? 一误再误; 矛盾!冲突! 与红烛保持一定的距离进行理性的批判、反思:个体的独立意义何在?自我的价值为何要在自我毁灭中去实现?——红烛悲剧性的命运红烛啊! 不误,不误! 原是要“烧”出你的光来── 这正是自然的方法。 由分裂走向认同,困惑暂时得到解决。

红烛啊! 既制了,便烧着! 烧罢!烧罢! 烧破世人的梦, 烧沸世人的血── 也救出他们的灵魂, 也捣破他们的监狱! 燃烧的“红烛”不再是单纯的自我奉献,而是力量、是英雄、是时代的呐喊。

红烛啊! 你心火发光之期, 正是泪流开始之日。 暂时的疏解困惑却无法完全释怀。红烛啊! 匠人造了你, 原是为烧的。 既已烧着, 又何苦伤心流泪? 哦!我知道了! 是残风来侵你的光芒, 你烧得不稳时, 才着急得流泪! 疏解困惑的理由。

不断的辩解恰恰显示潜意识的怀疑。红烛啊! 流罢!你怎能不流呢? 请将你的脂膏, 不息地流向人间, 培出慰藉底花儿, 结成快乐的果子 ─! 由分裂的痛苦转变为认同的快乐,诗人仿佛看到作为意志力、作为英雄主义象征的红烛在流泪中创造了一个崭新的人间。

在具有五四时代特色的乐观激情中,诗人与传统文化的牺牲精神产生共鸣。红烛啊! 你流一滴泪,灰一分心。 灰心流泪你的果, 创造光明你的因。

红烛啊! “莫问收获,但问耕耘。” 个体价值与时代创造之间再次冲突。

红烛精神的总结,诗人在对个体价值失落的哀思之中陡然昂扬起来。勉励自己用五四的不恤牺牲的乐观激情从文化意识的冲突中振作起来,向悲剧挑战,为未来搏击。《红烛》的抒情结构七次变化,四扬三抑的情绪起落。

与全诗冲突矛盾的意识结构相契合,富有动态美、变化美。与传统诗歌的静态美形成鲜明的对比

赞叹红烛的“红”——扬

困惑于红烛的自焚——抑

振奋于红烛的创造能量——扬

追问红烛的伤心流泪——抑

欣喜于红烛的伟绩——扬

掂量“灰心”与“创造”的份量——抑

红烛精神的总结——扬再别康桥

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

那河畔的金柳, 是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。 软泥上的青荇,

油油的在水底招摇;

在康桥的柔波里, 我甘心做一条水草!那榆荫下的一潭, 不是清泉,

是天上虹 揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。 寻梦?撑一支长蒿,

向青草更青处漫溯, 满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。但我不能放歌, 悄悄是别离的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默是今晚的康桥! 悄悄的我走了,

正如我悄悄的来; 我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

20年代: 新诗的奠基与开创——郭沫若等

新诗的规范——徐志摩与新月派

30年代: 新诗的拓展与创新——戴望舒、

卞之琳与现代派诗

40年代: 新诗的成熟与深化——艾青、

穆旦与九叶派

新诗发展及其代表与时代精神的变化郭沫若《女神》——五四时期狂飙突进、反帝反封建的时代精神,成为时代的最强音。

戴望舒《雨巷》——二三十年代大革命前后知识分子的思想形态和精神风貌,时代的一面镜子。

艾青——三四十年代战争与和平、革命与救亡的严酷斗争和中国社会变迁与民族情绪的“吹号者”。

一、晚清“诗界革命” ——传统诗歌的改良梁启超:

“新意境”、“新语句”、“古风格” “以旧风格含新意境”, “虽间杂一二新名词,亦不为病”,但拒绝引入“新语句”,对传统格律与语法进行任何变革。

二、胡适与五四新诗运动胡适《论新诗》:“作诗如作文”、“我认定了中国诗史上的趋势,由唐诗变到宋诗,无甚玄妙,只是作诗更近于作文,更近于说话。” ——散文化、非诗化

1、打破诗的格律,换以“自然的音节”。

2、以白话写诗,包括词汇、语法的变更,并吸收国外新语法,实行语言形式与思维方式的散文化。早期白话诗第一批白话诗:1917年《新青年》,作品有胡适《鸽子》、刘半农《相隔一层纸》、沈尹默《月夜》等。

鸽子

云淡天高,好一片晚秋天气! 有一群鸽子,在空中游戏。 看他们三三两两, 回环来往, 夷犹如意,—— 忽地里,翻身映日,白羽衬青天, 十分鲜丽! 相隔一层纸 屋子里拢着炉火, 老爷分付开窗买水果, 说“天气不冷火太热, 别任它烤坏了我。” 屋子外躺着一个叫化子, 咬紧了牙齿对着北风喊“要死”! 可怜屋外与屋里, 相隔只有一层薄纸. 第一本白话诗集——胡适《尝试集》——“沟通新旧两个艺术时代的桥梁”——实现“诗体的大解放” 第一个新诗刊物——《诗》月刊,1922年叶绍钧、朱自清等。

早期白话诗的特点:具体写实,多用白描手法;或用比喻、象征表现感悟思索;但缺乏飞腾的艺术想象力。

茅盾:早期白话诗大都“具有‘历史文件’性质”。

三、“开新一代诗风”—— 早期白话诗的内在危机与内在要求。1923,成仿吾《诗的防御战》批判早期白话诗的理性色彩,强调文学与诗的抒情本质。

郭沫若,“诗的本质专在抒情”。《论诗三札》诗=直觉+情调+想象+适当的文字。《女神》——诗体解放的极致,抒情化、个性化的极致。

闻一多,早期白话诗“很少浓丽繁密而且具体的意象”,陷入“抽象”与“琐碎”,不能“跨在幻想底狂恣的翅膀上遨游”。“湖畔诗人”:汪静之、冯雪峰、潘漠华、应修人——真正意义上的“五四”产儿,是“”没有沾染旧文章习气老老实实的少年白话新诗“。爱情诗是他们的首要创造。妹妹你是水

应修人

妹妹你是水—— 你是清溪里的水。 无愁地镇日流, 率真地长是笑, 自然地引我忘了归路了。 妹妹你是水—— 你是温泉里的水。 我底心儿他尽是爱游泳, 我想捞回来, 烫得我手心痛。 妹妹你是水—— 你是荷塘里的水。 借荷叶做船儿, 借荷梗做篙儿, 妹妹我要到荷花深处来! 伊底眼

汪静之 伊底眼是温暖的太阳; 不然,何以伊一望着我, 我受了冻的心就热了昵? 伊底眼是解结的剪刀; 不然,何以伊一瞧着我, 我被镣铐的灵魂就自由了呢? 伊底眼是快乐的钥匙; 不然,何以伊一瞅着我, 我就住在乐园里了呢? 伊底眼变成忧愁的引火线了; 不然,何以伊一盯着我, 我就沉溺在愁海里了呢?

1922年6月4日冰心“小诗体”——刹那间的感受 “中国最为杰出的抒情诗人”——冯至(鲁迅语) 蛇

冯至

我的寂寞是一条长蛇, 冰冷地没有言语──- 姑娘,你万一梦到它时, 千万啊,莫要悚惧! 它是我忠诚的侣伴, 心里害着热烈的相思: 它在想着那茂密的草原, ── 你头上的,浓郁的乌 丝。 它月光一般轻轻地, 从你那儿潜潜走过; 为我把你的梦境衔了来, 像一只绯红的花朵。 四、新诗的“规范化”—— 闻一多、徐志摩为代表的前期新月派 确立新诗的艺术形式与美学原则,“在新诗与旧诗之间建立一架不可少的桥梁”;“把创造的重心从早期白话诗关注“白话”(非诗化)转向诗自身,即“使新诗成为诗”。

新月派提出“理智节制情感”与诗的形式格律化的主张,闻一多进一步提出“新诗格律化”的主张,鼓吹“三美”——“音乐美”、“建筑美”、“绘画美”。

?红烛(序诗) ? ? ?? ?? ?蜡炬成灰泪始干-----李商隐 红烛啊! 这样红的烛! 诗人啊! 吐出你的心来比比, 可是一般颜色? 开篇即以诗人自我与红烛的关系发问,将自我与传统文人理想的象征物——红烛中抽离出来,是离还是合,引入深思。

“离”是当代文化的显现,属于诗人的真切体验。“合”是古典文化的诱惑,理想的归宿。红烛啊! 是谁制的蜡──给你躯体? 是谁点的火──点着灵魂? 为何更须烧蜡成灰, 然后才放光出? 一误再误; 矛盾!冲突! 与红烛保持一定的距离进行理性的批判、反思:个体的独立意义何在?自我的价值为何要在自我毁灭中去实现?——红烛悲剧性的命运红烛啊! 不误,不误! 原是要“烧”出你的光来── 这正是自然的方法。 由分裂走向认同,困惑暂时得到解决。

红烛啊! 既制了,便烧着! 烧罢!烧罢! 烧破世人的梦, 烧沸世人的血── 也救出他们的灵魂, 也捣破他们的监狱! 燃烧的“红烛”不再是单纯的自我奉献,而是力量、是英雄、是时代的呐喊。

红烛啊! 你心火发光之期, 正是泪流开始之日。 暂时的疏解困惑却无法完全释怀。红烛啊! 匠人造了你, 原是为烧的。 既已烧着, 又何苦伤心流泪? 哦!我知道了! 是残风来侵你的光芒, 你烧得不稳时, 才着急得流泪! 疏解困惑的理由。

不断的辩解恰恰显示潜意识的怀疑。红烛啊! 流罢!你怎能不流呢? 请将你的脂膏, 不息地流向人间, 培出慰藉底花儿, 结成快乐的果子 ─! 由分裂的痛苦转变为认同的快乐,诗人仿佛看到作为意志力、作为英雄主义象征的红烛在流泪中创造了一个崭新的人间。

在具有五四时代特色的乐观激情中,诗人与传统文化的牺牲精神产生共鸣。红烛啊! 你流一滴泪,灰一分心。 灰心流泪你的果, 创造光明你的因。

红烛啊! “莫问收获,但问耕耘。” 个体价值与时代创造之间再次冲突。

红烛精神的总结,诗人在对个体价值失落的哀思之中陡然昂扬起来。勉励自己用五四的不恤牺牲的乐观激情从文化意识的冲突中振作起来,向悲剧挑战,为未来搏击。《红烛》的抒情结构七次变化,四扬三抑的情绪起落。

与全诗冲突矛盾的意识结构相契合,富有动态美、变化美。与传统诗歌的静态美形成鲜明的对比

赞叹红烛的“红”——扬

困惑于红烛的自焚——抑

振奋于红烛的创造能量——扬

追问红烛的伤心流泪——抑

欣喜于红烛的伟绩——扬

掂量“灰心”与“创造”的份量——抑

红烛精神的总结——扬再别康桥

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

那河畔的金柳, 是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。 软泥上的青荇,

油油的在水底招摇;

在康桥的柔波里, 我甘心做一条水草!那榆荫下的一潭, 不是清泉,

是天上虹 揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。 寻梦?撑一支长蒿,

向青草更青处漫溯, 满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。但我不能放歌, 悄悄是别离的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默是今晚的康桥! 悄悄的我走了,

正如我悄悄的来; 我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读