福建省莆田第二十五中学2020届高三上学期期中考试历史试题

文档属性

| 名称 | 福建省莆田第二十五中学2020届高三上学期期中考试历史试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 191.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-01 08:34:06 | ||

图片预览

文档简介

莆田第二十五学2019-2020学年上学期期中试卷

高三历史

第Ⅰ卷 选择题(共48分)

? 一、本卷共24小题,每小题2分,共48分。每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

?1、春秋时期,晋国小宗曲沃伯经过长期战争推翻了晋国大宗翼侯,被周天子策命为晋侯,“曲沃代翼”最终完成。这表明( )

A. 争霸战争的成败改变血缘亲疏 ? ?? B.策命晋侯凸显君主的集权统治

C.血缘纽带对政治的束缚被冲破 ? ?? D.宗法分封的原则遭到完全破坏

2、西汉一朝共有22家外戚,半数出身于布衣、战俘、刑徒、奴仆等。“其始皆由贱而起,由至徽而体至尊”。这表明( )

A.时代变革导致观念变化 B.君主专制不断加强

C.社会等级差异明显缩小 D.政治联姻作用

3、南北朝时期,城隍是城市居民守御城池、保障治安的守护神。隋唐时期,城煌职掌又增加了雨早丰歉、功名利禄、吉凶祸福、冥籍诸事等。这说明( )

A.儒教正统地位受到严重冲击 B.城隍崇拜扩大了部分行政职的

C.官府借助城隍信仰加强统治 D.城市发展拓展了城隍信仰空间

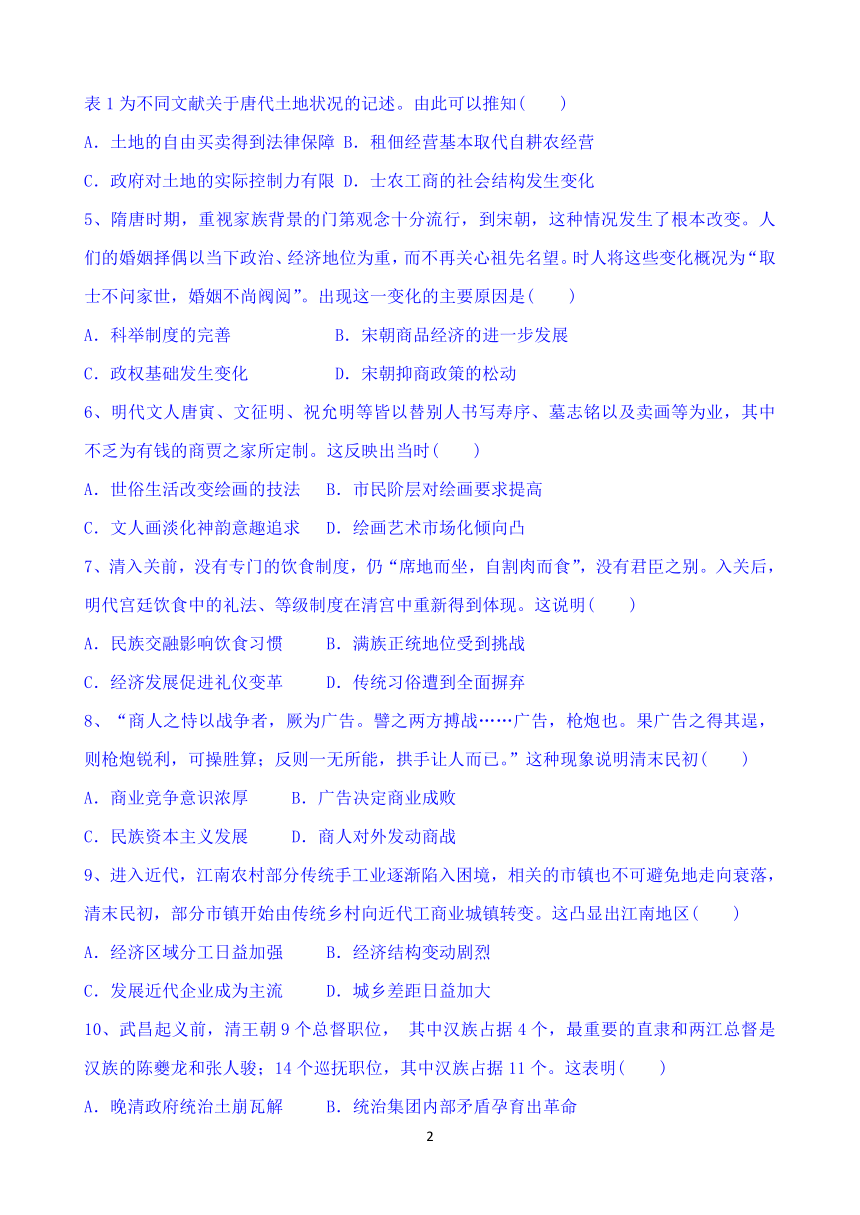

4、表1

出处

记述

《田令》

“诸庶人有身死家贫无以供葬者,听卖永业田。”

《全唐诗补逸》

“良田收百顷,兄弟犹工商。”

《唐大诏令集》

“寺观广占田地……侵损百姓。”

《全唐文》

“王公百官及富豪之家,比置庄田,恣行吞并,莫惧章程。……致令百姓无处安置,乃别停客户,使其佃食。”

表1为不同文献关于唐代土地状况的记述。由此可以推知( )

A.土地的自由买卖得到法律保障 B.租佃经营基本取代自耕农经营

C.政府对土地的实际控制力有限 D.士农工商的社会结构发生变化

5、隋唐时期,重视家族背景的门第观念十分流行,到宋朝,这种情况发生了根本改变。人们的婚姻择偶以当下政治、经济地位为重,而不再关心祖先名望。时人将这些变化概况为“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”。出现这一变化的主要原因是( )

A.科举制度的完善 B.宋朝商品经济的进一步发展

C.政权基础发生变化 D.宋朝抑商政策的松动

6、明代文人唐寅、文征明、祝允明等皆以替别人书写寿序、墓志铭以及卖画等为业,其中不乏为有钱的商贾之家所定制。这反映出当时( )

A.世俗生活改变绘画的技法 B.市民阶层对绘画要求提高

C.文人画淡化神韵意趣追求 D.绘画艺术市场化倾向凸

7、清入关前,没有专门的饮食制度,仍“席地而坐,自割肉而食”,没有君臣之别。入关后,明代宫廷饮食中的礼法、等级制度在清宫中重新得到体现。这说明( )

A.民族交融影响饮食习惯 B.满族正统地位受到挑战

C.经济发展促进礼仪变革 D.传统习俗遭到全面摒弃

8、“商人之恃以战争者,厥为广告。譬之两方搏战……广告,枪炮也。果广告之得其逞,则枪炮锐利,可操胜算;反则一无所能,拱手让人而已。”这种现象说明清末民初( )

A.商业竞争意识浓厚 B.广告决定商业成败

C.民族资本主义发展 D.商人对外发动商战

9、进入近代,江南农村部分传统手工业逐渐陷入困境,相关的市镇也不可避免地走向衰落,清末民初,部分市镇开始由传统乡村向近代工商业城镇转变。这凸显出江南地区( )

A.经济区域分工日益加强 B.经济结构变动剧烈

C.发展近代企业成为主流 D.城乡差距日益加大

10、武昌起义前,清王朝9个总督职位, 其中汉族占据4个,最重要的直隶和两江总督是汉族的陈夔龙和张人骏;14个巡抚职位,其中汉族占据11个。这表明( )

A.晚清政府统治土崩瓦解 B.统治集团内部矛盾孕育出革命

C.清末中央集权面临挑战 D.政治形势推动了权力格局变化

11、1935年清明节前夕,国民政府规定每年由国府中央派员前往祭扫黄帝陵等圣贤陵墓,其中1937年、1938年、1939年为国共两党合祭黄帝陵。国民政府此举的主要意图是( )

A.凝聚民族精神抗击外来侵略 ? ? ?? B.继承历史传统标榜政权合法

C.借助传统习俗化解国内危机 ? ? ?? D.倡导个人崇拜树立统治权威

12、1948~1949年夏,英、法、美等国通过各自渠道同中国共产党接触,试探与将要成立的新政府建立某种形式的外交关系的可能性。中共中央考虑:不接受足以束缚手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认。这反映出( )

A.中国共产党奉行独立自主的外交政策 B.西方国家放弃了对国民党政权的支持

C.中国冲破了美国的外交孤立 D.新政府不急于获取国际支持

13、1950年,中国、苏联签订《中苏友好同盟互助条约》,规定:“缔约国双方保证以友好合作的精神,并遵照平等、互利、互相尊重国家主权与领土完整及不干涉对方内政的原则,发展和巩固中苏两国之间的经济与文化关系,彼此给予一切可能的经济援助,并进行必要的经济合作。”此举( )

A.促进地区经济政治一体化· B.推动中苏正式建立外交关系

C.推动“一五计划”顺利实施 D.促成“ 一超多强”的国际格局

14、1959年11月,国家统计局在召开的省市统计局长会议上提出:“对统计数字的准确性,要虚心考虑各方面的意见,特别是党的领导的意见,不能单纯从统计数据出发。”这种做法( )

A.成为当时浮夸的一条重要渠道 B.一定程度上纠正“左”倾错误

C.导致三年经济困难局面的出现 D.为国家政策制定提供科学依据

15、国家农业投资从1978-1979年度到1981-1982年度减少了50%。人民银行提供的贷款和农机、拖拉机和建房方面私人投资大大增加了,1982年总额达到了人民币157亿元,1983年达到了214亿元。这表明( )

A.农民的生产经营积极性有了显著提高 B.经济改革的重点由农村转向城市

C.政府坚持以重工业为中心的经济战略 D.土地所有制结构发生了局部改变

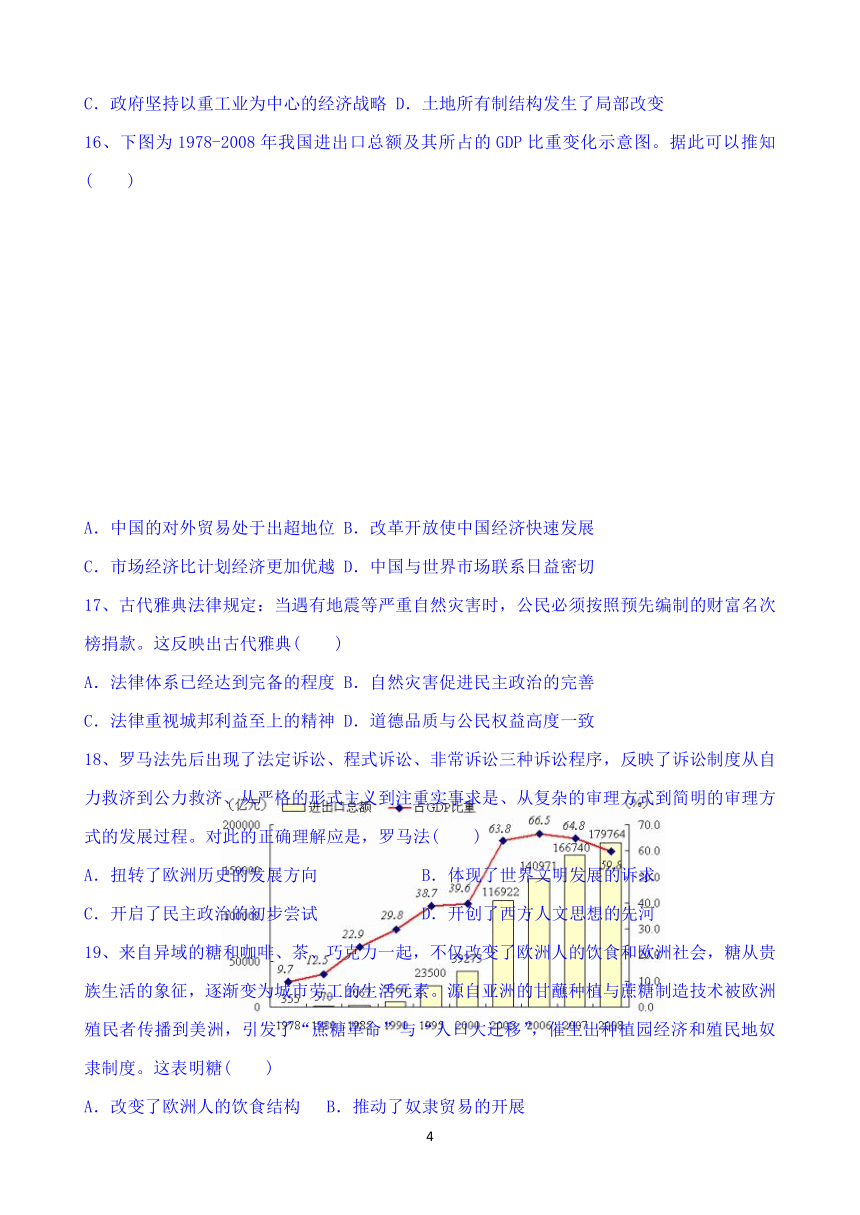

16、下图为1978-2008年我国进出口总额及其所占的GDP比重变化示意图。据此可以推知( )

A.中国的对外贸易处于出超地位 B.改革开放使中国经济快速发展

C.市场经济比计划经济更加优越 D.中国与世界市场联系日益密切

17、古代雅典法律规定:当遇有地震等严重自然灾害时,公民必须按照预先编制的财富名次榜捐款。这反映出古代雅典( )

A.法律体系已经达到完备的程度 B.自然灾害促进民主政治的完善

C.法律重视城邦利益至上的精神 D.道德品质与公民权益高度一致

18、罗马法先后出现了法定诉讼、程式诉讼、非常诉讼三种诉讼程序,反映了诉讼制度从自力救济到公力救济、从严格的形式主义到注重实事求是、从复杂的审理方式到简明的审理方式的发展过程。对此的正确理解应是,罗马法( )

A.扭转了欧洲历史的发展方向 ? ? ?? B.体现了世界文明发展的诉求

C.开启了民主政治的初步尝试 ? ? ?? D.开创了西方人文思想的先河

19、来自异域的糖和咖啡、茶、巧克力一起,不仅改变了欧洲人的饮食和欧洲社会,糖从贵族生活的象征,逐渐变为城市劳工的生活元素。源自亚洲的甘蘸种植与蔗糖制造技术被欧洲殖民者传播到美洲,引发了“蔗糖革命”与“人口大迁移”,催生出种植园经济和殖民地奴隶制度。这表明糖( )

A.改变了欧洲人的饮食结构 B.推动了奴隶贸易的开展

C.促进了世界的文化交流 D.促进了世界历史进程的发展

20、1832年,代表新兴资产阶级利益的英国自由党声称:议会选举改革已经到头,再改革就会损害国体,1867年,原代表土地贵族利益的保守党上台执政,提出并通过了议会选举新方案,使城镇选民人数从60万增加到140万人。这表明( )

A.工业资产阶级实力有所下降 B.工业革命推动政党政治发展

C.城市化进程扩大了市民阶层 D.议会权力得到了进一步加强

21、19世纪60年代,美国国会通过了3条宪法修正案,禁止各州实行奴隶制和强制服役,合众国的所有合法居住者都是美国公民,各州不得剥夺公民生命、自由和财产的权利。这些修正案( )

A.取消了各州的立法权力 B.赋予了国会修改联邦宪法的权力

C.破坏了三权分立的原则 D.反映出《1787年宪法》存在缺陷

22、1921年,喜剧大师卓别林参观了福特工厂,并与福特在总装流水线旁微笑合影。当时人们把福特看作是一个创造奇迹的大师,但在15年后,他已经成为劳动者的公敌。上述现象说明( )

A.经济发展与人性解放的冲突 B.汽车成为大众化的交通工具

C.生产流水线提高劳动生产率 D.电影是影响极大的传播工具

23、1939年,苏联政府规定农业税的征收标准由原来的固定税额改为按收入标准征收累进税;1940年,进一步规定义务粮的收购标准,由按照农户播种面积及饲养牲畜数量征收改为按照农户耕地面积的多少来计算。上述措施的实施 ( )

A.直接扩大集体农庄的规模 B.缓解战争前线的供给困难

C.有效抑制个人经济的发展 D.确保“二五计划”的完成

24、1947年马歇尔发表声明,“任何图谋阻挠别国复兴的政府,都不能指望得到我们的援助。”欧洲复兴计划“必须是联合性质的,即使不能取得所有欧洲国家的同意,也应该取得一部分国家的同意。”由此可见,马歇尔计划的实施( )

A.扩大了美国与西欧的矛盾 ??????? B.阻碍了西欧一体化的进程

C.加速了战后欧洲的分裂 ??????? D.成为了“冷战”开始的标志

第Ⅱ卷 非选择题(共52分)

本卷共3小题,其中第25题25分,第26题12分,第27题15分,共52分。

25、阅读图文材料,完成下列要求。(25分)

材料一 19世纪70年代以来,列强在中国强筑铁路,攫取大量利权。1880年到1912年,中国也自建了30条左右的铁路。

图10 晚清中国自建铁路分布示意图

——据龚云《铁路史话》

材料二 民国以来,日事政争,中国自建铁路竟未完成一长路。辛亥革命以后,理想家以为数年之间,可以完成二十万里铁路,与欧美并驾齐驱者,至是乃为一场幻梦也。……交通事业,较之他国,尤为落伍也。

——张星琅《欧化东渐史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清中国自建铁路的空间分布特征,并分析其原因。(16分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳制约晚清和民国铁路发展的共同因素,并说明中华人民共和国成立初期铁路发展迎来的新机遇。(9分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 全球“整体化”或者“一体化”较为准确地勾画了世界历史大潮的一般流向。世界历史进程还有一个由整体到分散的碎裂化过程。如果把世界历史纳入全球整体的宏观视野,我们就会看到,人类历史是在两种力量或运动的冲突和协调的动态平衡中向前发展的。他们之间互相制约平衡、交错互动,使整个世界历史的发展呈现出动态性、曲折性、周期性和阶段性。

——摘编自王玮《世界历史进程的悖论:整合与碎裂》

围绕材料,结合世界史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)

27、材料 北宋前期因为贡举不公,多次引发士人抗议,为此政府在科举考试中推行糊名(又称“封弥”)制度。不仅糊住举人试卷上的姓名、乡贯,也要糊住初考官所定的等第。封弥官不得参与评卷,评卷官也不得参与封弥。

宋政府又实行眷录法。规定眷录官必须依试卷原文眷录,不准随意窜改文意或增减字句,经校勘官与原文校对无误后方可标号封弥。举人的亲笔试卷称为真卷,送交封弥官保存,以备核查;眷录卷被称为草卷,评阅的主考官只能看到草卷。此外,还制定锁宿制度。规定各级主考官员一经受命,立即与外界隔离,直到考试结束。

——摘编自崔勇、丁建军《宋朝科举考试创度改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北宋政府科举考试制度改革的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,归纳北宋政府科举考试制度改革的特点,并分析其作用。(9分)

期中参考答案

第Ⅰ卷 选择题(共48分)

? 本卷共24小题,每小题2分,共48分。每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

题号

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

C

A

D

C

C

D

A

A

B

D

A

A

题号

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

答案

C

A

A

D

C

B

D

B

D

A

C

C

25、(1)特征:分布不平衡(或集中在东部地区)(2分);主要分布在华北和长江中下游地区(2分);以大城市为中心向周边地区辐射(或形成局部铁路网)(2分)。

原因:东部地区遵受列强侵略较为严重,自然经济解体较早(2分。若答商品经济发展较快,得1分);针对列强抢夺路权,中国自建铁路维护利权(2分。若答列强抢夺路权或维护利权运动,得1分);受洋务运动、清末新政和民族资本主义发展的影响,东部地区重要城市较多,近代工矿企业较为发达(4分),连接华北和长江中下游地区的局部铁路网,可满足中东部经济、文化交流的需求(2分),(本问10分。若答东部地区多平原、丘陵,建设成本相对较低,或从地形、资金、技术等条件分析制约西部铁路建设也可得2分,但总分不超过10分)

(2)共同因素:半殖民地半封建的社会环境(2分);落后的经济文化发展水平(或资金少,技术落后,人才缺乏)(2分),国内政局动荡(1分)。

新机遇:民族解放国家独立(或结束半殖民地半封建社会)(2分);社会主义制度的优越性(或“一五”计划实施,国家工业化进程加快;或苏联的援助)(2分)。

26、评分要求:

1.论题(2分):所拟论题明确、合理,必须源于材料。论题合理科学、完整,给2分;论题不完整,给1分。

2.阐述(8分):至少列举2个世界史相关的史实,论据准确,史实引用合理,每点2分;论述过程2分,论述必须与史实形成逻辑关系,逻辑严密,表述清楚,每点2分。

3.总结(2分):结论、小结须有一定升华、提升,给2分;照抄、照搬论题,给1分。

4.说明:(1)只答论题,不写阐述,按第1点要求评分。

(2)如果持第三种观点,在阐述时必须从正、反两方面论述;如果只丛一方面论述,最多只能给4分。

【答案】

示例(一):由分散走向整体的整合化过程是世界历史发展的必然趋势。(2分)

(1)新航路开辟,全球逐渐形成了以欧洲为中心的世界经济体系,人类也由此从各民族分散孤立地发展开始走向整体世界。

(2)两次工业革命推动一体化进程加快,以欧美工业国为主导的世界市场最终形成。

(3)第三次科技革命引发新一轮的一体化高潮,全球化进行大大加快。

全球一体化成为历史发晨的必然趋势,世界各个地区越未越紧密地成为一个整体,相互之间的联系和依赖性空前增强。(2分)

示例(二):由整体到分散的碎裂化过程是世界历史发展的必然趋势。(12分)

(1)一战后,奥匈帝国、德邀志帝国、奥斯曼土耳其帝国和俄罗斯帝国解体,诞生了一批新兴国家,使世界版图发生重大改变。

(2)二战后,亚非拉地区掀起了民族解放斗争的浪潮,诞生了许多新兴独立国家,摧毁了原有殖民体系的基础。

(3)二战后,美苏冷战,世界被人为地分裂成两部分(如德国和朝鲜长期分裂)。

(4)20世纪80、90年代,东欧剧变和苏联解体,两极对峙格局最终解体,世界逐渐朝着多极化趋势方向发展。

全球一体化过程中,民性碎裂是必然现象,是全球化负面影响的反映,是全球一体化的阻力。

示例(三):其他观点合理论证充分亦可,如综合上述两种观点,言之有理即可。

?27、(1)原因:科举考试的高利害性:科举考试制度存在缺陷;舆论压力。(6分)

(2)特点:约束考务官员:规范操作流程;完善保密制。

作用:维护公正、公平;健全了科举考试制度;稳定社会,对后世有借鉴作用。(9分)

高三历史

第Ⅰ卷 选择题(共48分)

? 一、本卷共24小题,每小题2分,共48分。每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

?1、春秋时期,晋国小宗曲沃伯经过长期战争推翻了晋国大宗翼侯,被周天子策命为晋侯,“曲沃代翼”最终完成。这表明( )

A. 争霸战争的成败改变血缘亲疏 ? ?? B.策命晋侯凸显君主的集权统治

C.血缘纽带对政治的束缚被冲破 ? ?? D.宗法分封的原则遭到完全破坏

2、西汉一朝共有22家外戚,半数出身于布衣、战俘、刑徒、奴仆等。“其始皆由贱而起,由至徽而体至尊”。这表明( )

A.时代变革导致观念变化 B.君主专制不断加强

C.社会等级差异明显缩小 D.政治联姻作用

3、南北朝时期,城隍是城市居民守御城池、保障治安的守护神。隋唐时期,城煌职掌又增加了雨早丰歉、功名利禄、吉凶祸福、冥籍诸事等。这说明( )

A.儒教正统地位受到严重冲击 B.城隍崇拜扩大了部分行政职的

C.官府借助城隍信仰加强统治 D.城市发展拓展了城隍信仰空间

4、表1

出处

记述

《田令》

“诸庶人有身死家贫无以供葬者,听卖永业田。”

《全唐诗补逸》

“良田收百顷,兄弟犹工商。”

《唐大诏令集》

“寺观广占田地……侵损百姓。”

《全唐文》

“王公百官及富豪之家,比置庄田,恣行吞并,莫惧章程。……致令百姓无处安置,乃别停客户,使其佃食。”

表1为不同文献关于唐代土地状况的记述。由此可以推知( )

A.土地的自由买卖得到法律保障 B.租佃经营基本取代自耕农经营

C.政府对土地的实际控制力有限 D.士农工商的社会结构发生变化

5、隋唐时期,重视家族背景的门第观念十分流行,到宋朝,这种情况发生了根本改变。人们的婚姻择偶以当下政治、经济地位为重,而不再关心祖先名望。时人将这些变化概况为“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”。出现这一变化的主要原因是( )

A.科举制度的完善 B.宋朝商品经济的进一步发展

C.政权基础发生变化 D.宋朝抑商政策的松动

6、明代文人唐寅、文征明、祝允明等皆以替别人书写寿序、墓志铭以及卖画等为业,其中不乏为有钱的商贾之家所定制。这反映出当时( )

A.世俗生活改变绘画的技法 B.市民阶层对绘画要求提高

C.文人画淡化神韵意趣追求 D.绘画艺术市场化倾向凸

7、清入关前,没有专门的饮食制度,仍“席地而坐,自割肉而食”,没有君臣之别。入关后,明代宫廷饮食中的礼法、等级制度在清宫中重新得到体现。这说明( )

A.民族交融影响饮食习惯 B.满族正统地位受到挑战

C.经济发展促进礼仪变革 D.传统习俗遭到全面摒弃

8、“商人之恃以战争者,厥为广告。譬之两方搏战……广告,枪炮也。果广告之得其逞,则枪炮锐利,可操胜算;反则一无所能,拱手让人而已。”这种现象说明清末民初( )

A.商业竞争意识浓厚 B.广告决定商业成败

C.民族资本主义发展 D.商人对外发动商战

9、进入近代,江南农村部分传统手工业逐渐陷入困境,相关的市镇也不可避免地走向衰落,清末民初,部分市镇开始由传统乡村向近代工商业城镇转变。这凸显出江南地区( )

A.经济区域分工日益加强 B.经济结构变动剧烈

C.发展近代企业成为主流 D.城乡差距日益加大

10、武昌起义前,清王朝9个总督职位, 其中汉族占据4个,最重要的直隶和两江总督是汉族的陈夔龙和张人骏;14个巡抚职位,其中汉族占据11个。这表明( )

A.晚清政府统治土崩瓦解 B.统治集团内部矛盾孕育出革命

C.清末中央集权面临挑战 D.政治形势推动了权力格局变化

11、1935年清明节前夕,国民政府规定每年由国府中央派员前往祭扫黄帝陵等圣贤陵墓,其中1937年、1938年、1939年为国共两党合祭黄帝陵。国民政府此举的主要意图是( )

A.凝聚民族精神抗击外来侵略 ? ? ?? B.继承历史传统标榜政权合法

C.借助传统习俗化解国内危机 ? ? ?? D.倡导个人崇拜树立统治权威

12、1948~1949年夏,英、法、美等国通过各自渠道同中国共产党接触,试探与将要成立的新政府建立某种形式的外交关系的可能性。中共中央考虑:不接受足以束缚手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认。这反映出( )

A.中国共产党奉行独立自主的外交政策 B.西方国家放弃了对国民党政权的支持

C.中国冲破了美国的外交孤立 D.新政府不急于获取国际支持

13、1950年,中国、苏联签订《中苏友好同盟互助条约》,规定:“缔约国双方保证以友好合作的精神,并遵照平等、互利、互相尊重国家主权与领土完整及不干涉对方内政的原则,发展和巩固中苏两国之间的经济与文化关系,彼此给予一切可能的经济援助,并进行必要的经济合作。”此举( )

A.促进地区经济政治一体化· B.推动中苏正式建立外交关系

C.推动“一五计划”顺利实施 D.促成“ 一超多强”的国际格局

14、1959年11月,国家统计局在召开的省市统计局长会议上提出:“对统计数字的准确性,要虚心考虑各方面的意见,特别是党的领导的意见,不能单纯从统计数据出发。”这种做法( )

A.成为当时浮夸的一条重要渠道 B.一定程度上纠正“左”倾错误

C.导致三年经济困难局面的出现 D.为国家政策制定提供科学依据

15、国家农业投资从1978-1979年度到1981-1982年度减少了50%。人民银行提供的贷款和农机、拖拉机和建房方面私人投资大大增加了,1982年总额达到了人民币157亿元,1983年达到了214亿元。这表明( )

A.农民的生产经营积极性有了显著提高 B.经济改革的重点由农村转向城市

C.政府坚持以重工业为中心的经济战略 D.土地所有制结构发生了局部改变

16、下图为1978-2008年我国进出口总额及其所占的GDP比重变化示意图。据此可以推知( )

A.中国的对外贸易处于出超地位 B.改革开放使中国经济快速发展

C.市场经济比计划经济更加优越 D.中国与世界市场联系日益密切

17、古代雅典法律规定:当遇有地震等严重自然灾害时,公民必须按照预先编制的财富名次榜捐款。这反映出古代雅典( )

A.法律体系已经达到完备的程度 B.自然灾害促进民主政治的完善

C.法律重视城邦利益至上的精神 D.道德品质与公民权益高度一致

18、罗马法先后出现了法定诉讼、程式诉讼、非常诉讼三种诉讼程序,反映了诉讼制度从自力救济到公力救济、从严格的形式主义到注重实事求是、从复杂的审理方式到简明的审理方式的发展过程。对此的正确理解应是,罗马法( )

A.扭转了欧洲历史的发展方向 ? ? ?? B.体现了世界文明发展的诉求

C.开启了民主政治的初步尝试 ? ? ?? D.开创了西方人文思想的先河

19、来自异域的糖和咖啡、茶、巧克力一起,不仅改变了欧洲人的饮食和欧洲社会,糖从贵族生活的象征,逐渐变为城市劳工的生活元素。源自亚洲的甘蘸种植与蔗糖制造技术被欧洲殖民者传播到美洲,引发了“蔗糖革命”与“人口大迁移”,催生出种植园经济和殖民地奴隶制度。这表明糖( )

A.改变了欧洲人的饮食结构 B.推动了奴隶贸易的开展

C.促进了世界的文化交流 D.促进了世界历史进程的发展

20、1832年,代表新兴资产阶级利益的英国自由党声称:议会选举改革已经到头,再改革就会损害国体,1867年,原代表土地贵族利益的保守党上台执政,提出并通过了议会选举新方案,使城镇选民人数从60万增加到140万人。这表明( )

A.工业资产阶级实力有所下降 B.工业革命推动政党政治发展

C.城市化进程扩大了市民阶层 D.议会权力得到了进一步加强

21、19世纪60年代,美国国会通过了3条宪法修正案,禁止各州实行奴隶制和强制服役,合众国的所有合法居住者都是美国公民,各州不得剥夺公民生命、自由和财产的权利。这些修正案( )

A.取消了各州的立法权力 B.赋予了国会修改联邦宪法的权力

C.破坏了三权分立的原则 D.反映出《1787年宪法》存在缺陷

22、1921年,喜剧大师卓别林参观了福特工厂,并与福特在总装流水线旁微笑合影。当时人们把福特看作是一个创造奇迹的大师,但在15年后,他已经成为劳动者的公敌。上述现象说明( )

A.经济发展与人性解放的冲突 B.汽车成为大众化的交通工具

C.生产流水线提高劳动生产率 D.电影是影响极大的传播工具

23、1939年,苏联政府规定农业税的征收标准由原来的固定税额改为按收入标准征收累进税;1940年,进一步规定义务粮的收购标准,由按照农户播种面积及饲养牲畜数量征收改为按照农户耕地面积的多少来计算。上述措施的实施 ( )

A.直接扩大集体农庄的规模 B.缓解战争前线的供给困难

C.有效抑制个人经济的发展 D.确保“二五计划”的完成

24、1947年马歇尔发表声明,“任何图谋阻挠别国复兴的政府,都不能指望得到我们的援助。”欧洲复兴计划“必须是联合性质的,即使不能取得所有欧洲国家的同意,也应该取得一部分国家的同意。”由此可见,马歇尔计划的实施( )

A.扩大了美国与西欧的矛盾 ??????? B.阻碍了西欧一体化的进程

C.加速了战后欧洲的分裂 ??????? D.成为了“冷战”开始的标志

第Ⅱ卷 非选择题(共52分)

本卷共3小题,其中第25题25分,第26题12分,第27题15分,共52分。

25、阅读图文材料,完成下列要求。(25分)

材料一 19世纪70年代以来,列强在中国强筑铁路,攫取大量利权。1880年到1912年,中国也自建了30条左右的铁路。

图10 晚清中国自建铁路分布示意图

——据龚云《铁路史话》

材料二 民国以来,日事政争,中国自建铁路竟未完成一长路。辛亥革命以后,理想家以为数年之间,可以完成二十万里铁路,与欧美并驾齐驱者,至是乃为一场幻梦也。……交通事业,较之他国,尤为落伍也。

——张星琅《欧化东渐史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清中国自建铁路的空间分布特征,并分析其原因。(16分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳制约晚清和民国铁路发展的共同因素,并说明中华人民共和国成立初期铁路发展迎来的新机遇。(9分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 全球“整体化”或者“一体化”较为准确地勾画了世界历史大潮的一般流向。世界历史进程还有一个由整体到分散的碎裂化过程。如果把世界历史纳入全球整体的宏观视野,我们就会看到,人类历史是在两种力量或运动的冲突和协调的动态平衡中向前发展的。他们之间互相制约平衡、交错互动,使整个世界历史的发展呈现出动态性、曲折性、周期性和阶段性。

——摘编自王玮《世界历史进程的悖论:整合与碎裂》

围绕材料,结合世界史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)

27、材料 北宋前期因为贡举不公,多次引发士人抗议,为此政府在科举考试中推行糊名(又称“封弥”)制度。不仅糊住举人试卷上的姓名、乡贯,也要糊住初考官所定的等第。封弥官不得参与评卷,评卷官也不得参与封弥。

宋政府又实行眷录法。规定眷录官必须依试卷原文眷录,不准随意窜改文意或增减字句,经校勘官与原文校对无误后方可标号封弥。举人的亲笔试卷称为真卷,送交封弥官保存,以备核查;眷录卷被称为草卷,评阅的主考官只能看到草卷。此外,还制定锁宿制度。规定各级主考官员一经受命,立即与外界隔离,直到考试结束。

——摘编自崔勇、丁建军《宋朝科举考试创度改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北宋政府科举考试制度改革的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,归纳北宋政府科举考试制度改革的特点,并分析其作用。(9分)

期中参考答案

第Ⅰ卷 选择题(共48分)

? 本卷共24小题,每小题2分,共48分。每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

题号

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

C

A

D

C

C

D

A

A

B

D

A

A

题号

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

答案

C

A

A

D

C

B

D

B

D

A

C

C

25、(1)特征:分布不平衡(或集中在东部地区)(2分);主要分布在华北和长江中下游地区(2分);以大城市为中心向周边地区辐射(或形成局部铁路网)(2分)。

原因:东部地区遵受列强侵略较为严重,自然经济解体较早(2分。若答商品经济发展较快,得1分);针对列强抢夺路权,中国自建铁路维护利权(2分。若答列强抢夺路权或维护利权运动,得1分);受洋务运动、清末新政和民族资本主义发展的影响,东部地区重要城市较多,近代工矿企业较为发达(4分),连接华北和长江中下游地区的局部铁路网,可满足中东部经济、文化交流的需求(2分),(本问10分。若答东部地区多平原、丘陵,建设成本相对较低,或从地形、资金、技术等条件分析制约西部铁路建设也可得2分,但总分不超过10分)

(2)共同因素:半殖民地半封建的社会环境(2分);落后的经济文化发展水平(或资金少,技术落后,人才缺乏)(2分),国内政局动荡(1分)。

新机遇:民族解放国家独立(或结束半殖民地半封建社会)(2分);社会主义制度的优越性(或“一五”计划实施,国家工业化进程加快;或苏联的援助)(2分)。

26、评分要求:

1.论题(2分):所拟论题明确、合理,必须源于材料。论题合理科学、完整,给2分;论题不完整,给1分。

2.阐述(8分):至少列举2个世界史相关的史实,论据准确,史实引用合理,每点2分;论述过程2分,论述必须与史实形成逻辑关系,逻辑严密,表述清楚,每点2分。

3.总结(2分):结论、小结须有一定升华、提升,给2分;照抄、照搬论题,给1分。

4.说明:(1)只答论题,不写阐述,按第1点要求评分。

(2)如果持第三种观点,在阐述时必须从正、反两方面论述;如果只丛一方面论述,最多只能给4分。

【答案】

示例(一):由分散走向整体的整合化过程是世界历史发展的必然趋势。(2分)

(1)新航路开辟,全球逐渐形成了以欧洲为中心的世界经济体系,人类也由此从各民族分散孤立地发展开始走向整体世界。

(2)两次工业革命推动一体化进程加快,以欧美工业国为主导的世界市场最终形成。

(3)第三次科技革命引发新一轮的一体化高潮,全球化进行大大加快。

全球一体化成为历史发晨的必然趋势,世界各个地区越未越紧密地成为一个整体,相互之间的联系和依赖性空前增强。(2分)

示例(二):由整体到分散的碎裂化过程是世界历史发展的必然趋势。(12分)

(1)一战后,奥匈帝国、德邀志帝国、奥斯曼土耳其帝国和俄罗斯帝国解体,诞生了一批新兴国家,使世界版图发生重大改变。

(2)二战后,亚非拉地区掀起了民族解放斗争的浪潮,诞生了许多新兴独立国家,摧毁了原有殖民体系的基础。

(3)二战后,美苏冷战,世界被人为地分裂成两部分(如德国和朝鲜长期分裂)。

(4)20世纪80、90年代,东欧剧变和苏联解体,两极对峙格局最终解体,世界逐渐朝着多极化趋势方向发展。

全球一体化过程中,民性碎裂是必然现象,是全球化负面影响的反映,是全球一体化的阻力。

示例(三):其他观点合理论证充分亦可,如综合上述两种观点,言之有理即可。

?27、(1)原因:科举考试的高利害性:科举考试制度存在缺陷;舆论压力。(6分)

(2)特点:约束考务官员:规范操作流程;完善保密制。

作用:维护公正、公平;健全了科举考试制度;稳定社会,对后世有借鉴作用。(9分)

同课章节目录