【部分解析】统编版历史必修中外历史纲要上第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第1课 中华文明的起源与早期国家 (同步测试)

文档属性

| 名称 | 【部分解析】统编版历史必修中外历史纲要上第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第1课 中华文明的起源与早期国家 (同步测试) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-01 12:29:02 | ||

图片预览

文档简介

第1课 中华文明的起源与早期国家

一、选择题

1.“一万年农业,五千年文明,两千年大一统”指的是( )

A.中华文明 B.埃及文明

C.印度文明 D.希腊文明

2.中国史前社会经历过一个集体生产、平均分配的农耕聚落阶段。能反映这种情景的是( )

A.姜寨遗址 B.炎黄传说

C.二里头遗址 D.尧舜禹传说

3.新石器时代,人类迎来了第一场重大的经济革命,其标志是( )

A.农耕逐渐取代采集

B.采集逐渐取代狩猎

C.狩猎逐渐取代驯养

D.渔猎逐渐取代采集

4.有学者认为河南偃师二里头文化遗址是传说中的夏朝都邑。以下考古发现中,最有力的证据是( )

A.石制农具 B.青铜礼器

C.宫殿遗址 D.家畜遗骨

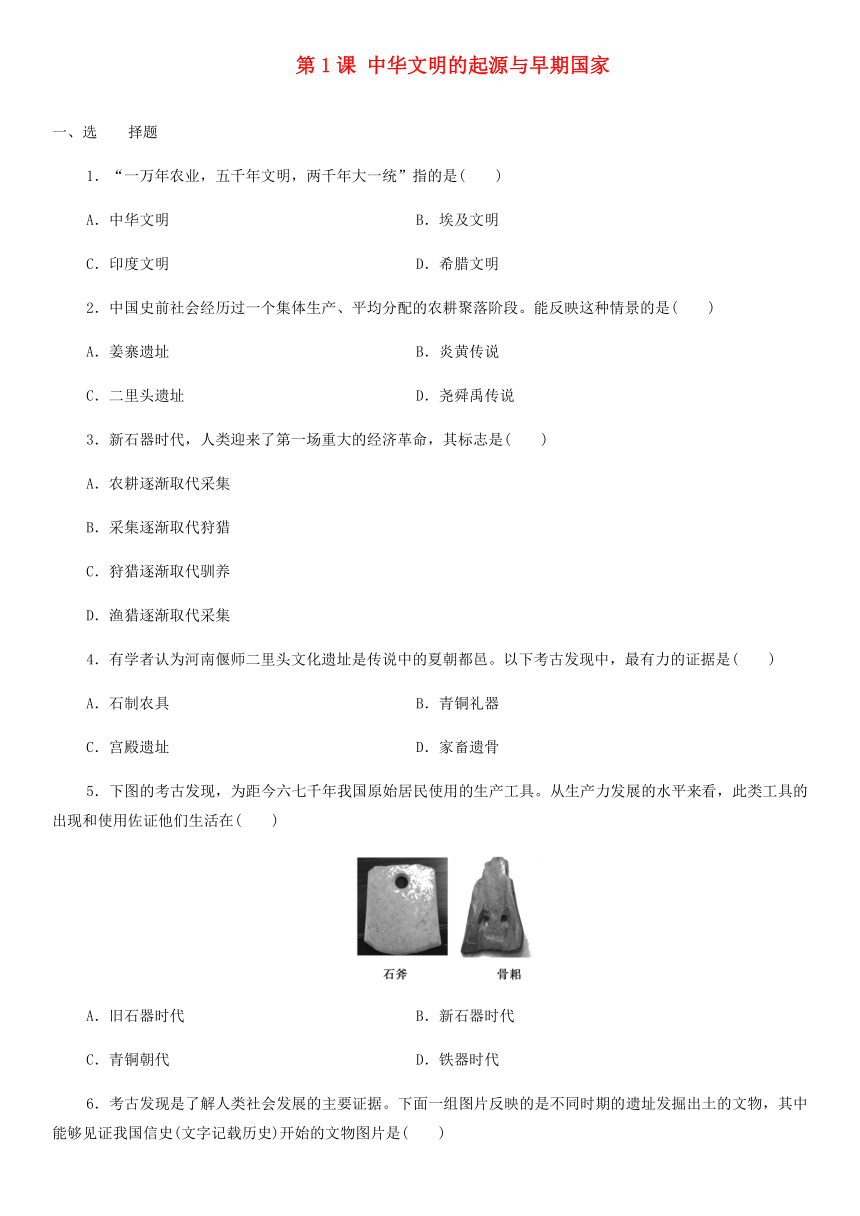

5.下图的考古发现,为距今六七千年我国原始居民使用的生产工具。从生产力发展的水平来看,此类工具的出现和使用佐证他们生活在( )

A.旧石器时代 B.新石器时代

C.青铜朝代 D.铁器时代

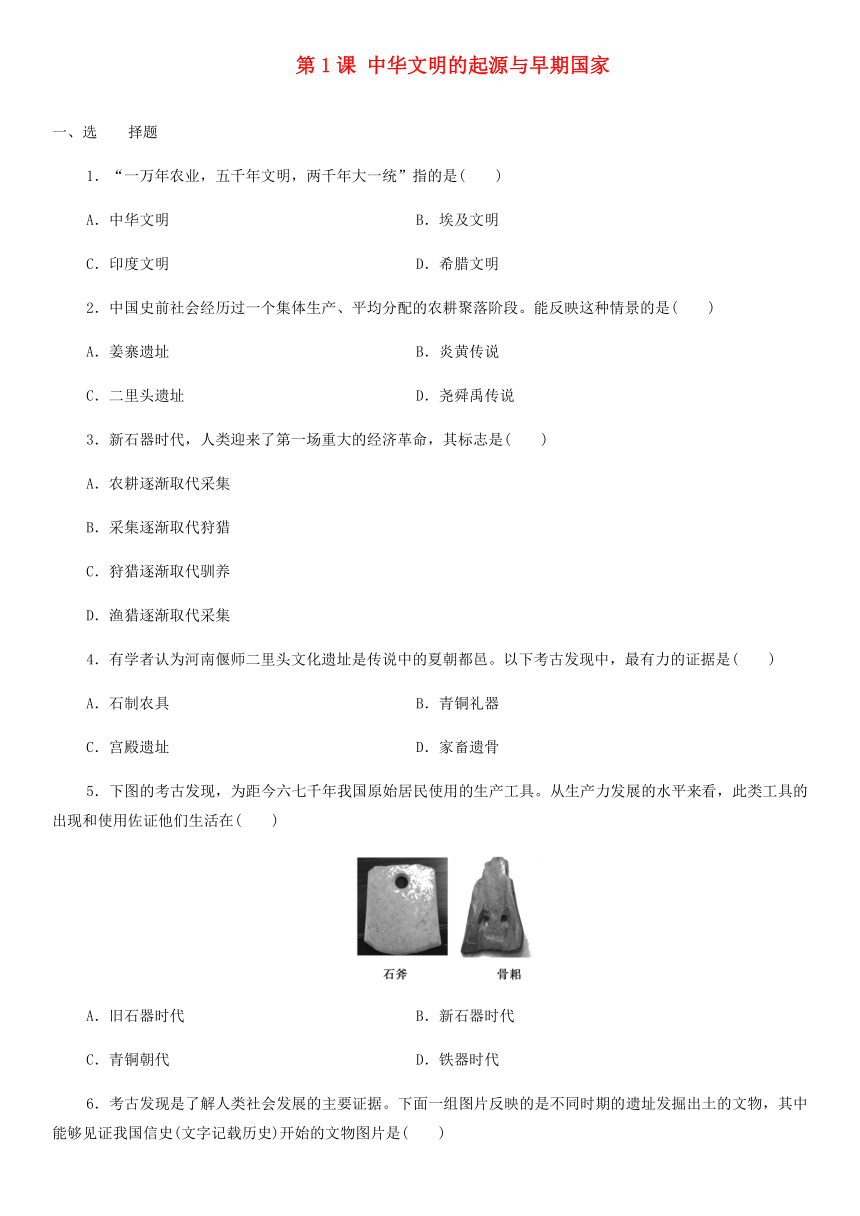

6.考古发现是了解人类社会发展的主要证据。下面一组图片反映的是不同时期的遗址发掘出土的文物,其中能够见证我国信史(文字记载历史)开始的文物图片是( )

7.距今约六七千年前,氏族聚落已在中华大地星罗棋布。代表当时生产力最高水平的生产工具是( )

A.打制石器 B.磨制石器

C.铁农具 D.骨耜

8.商代青铜冶铸技术日臻完善,留下了众多青铜礼器。这表明商朝人已将其用于他们最看重的( )

A.经济生产 B.政治活动

C.艺术审美 D.日常交往

9.《左传》曰:“桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。”下列成语中的“鼎”与材料中的“鼎”含义相同的是( )

A.人声鼎沸 B.鼎鼎有名

C.三足鼎立 D.问鼎中原

10.央视热播的《舌尖上的中国2·时节》展现了不少中国传统美食的生产、加工工艺。假设该剧组想拍摄我国最早种植水稻的专题片,你认为最符合他们拍摄要求的外景地点( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址

C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

11.据现有的考古资料所知,中华民族的祖先分别在多个地区创造了原始文化,这些早期先民的文化区,时间上有先后,规模上有大小,水平上有高低,但是它们各有特点,自成系统,既有个性,又有共性。这体现了中华文明的起源( )

A.以中原地区为主,逐渐向外辐射

B.分布广泛,多元一体

C.在诸多区域同时出现,各自发展

D.各地区存在延续不断的继承关系

12.从大历史的角度来看,中国古代史上从“公天下”到“家天下”的历史事实( )

A.不断变化的人才标准

B.不断变迁的统治模式

C.不断改变的社会形态

D.不断趋向文明的历史进程

二、非选择题

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 原始人类起初靠采集和渔猎获取食物,随着适应、利用和改造自然的能力的提高,原始人类学会了种植庄稼、饲养牲畜、制作陶器、建造房屋,开始了原始农耕生活。

材料二 战国诸子百家的著作中记录了先民关于有巢氏、燧人氏、伏羲氏、神农氏的传说。有巢氏在树木上建造巢穴,以躲避野兽的侵害;燧人氏钻木取火,教民熟食;伏羲氏用绳索结网,从事渔猎;神农氏制作耒耜,教民农耕。

——樊树志《国史十六讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,写出中国黄河、长江流域有代表性的原始农耕文化地址的名称。

(2)这些传说,反映了远古先民怎样的生产生活状况?

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一 西周初年主要诸侯国

诸侯国 与王室关系(分封原因) 地理位置

晋 同姓 今山西

鲁 同姓 今山东南部

齐 功臣 今山东北部

宋 商朝后裔 今河南东部

燕 同姓 今北京一带

材料二 天子适诸侯曰巡狩,诸侯朝于天子曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子·告子》

材料三 周公教成王说:“你得用心考察众诸侯谁纳贡,谁不纳贡,纳贡的如果礼貌不好,即是侮慢王朝,等于不贡。”

——范文澜《中国通史》第一卷

材料四 幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至……

——《史记·周本纪》

材料五 平王之时,周室衰微,诸侯疆并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

——《史记·周本纪》

(1)根据材料一,归纳西周分封制的特点。

(2)根据材料二、三、四,概述受封诸侯对周王的义务。

(3)材料五所反映的现象从本质上说明了什么?

参考答案

一、选择题

1.“一万年农业,五千年文明,两千年大一统”指的是( )

A.中华文明 B.埃及文明

C.印度文明 D.希腊文明

解析:中国古代农业起源最早可追溯到距今约1万年前后的新石器时代,从考古遗址看,最迟距今5 000—4 000年前,中华文明已经兴起,其中秦汉、隋唐、元明清等大一统时期约有两千年,故A项正确;埃及文明存在了3 000多年,故B项错误;古印度邦国林立,没有形成大一统的格局,故C项错误;古希腊由众多城邦组成,没有形成大一统的格局,故D项错误。

答案:A

2.中国史前社会经历过一个集体生产、平均分配的农耕聚落阶段。能反映这种情景的是( )

A.姜寨遗址 B.炎黄传说

C.二里头遗址 D.尧舜禹传说

解析:从题干材料“集体生产,平均分配的农耕聚落”可知,这应该是原始社会生产经营模式,姜寨遗址是反映母系氏族公社时期的原始部落的遗迹,故A项正确;B项炎黄传说反映随着私有财产的出现和氏族制度的瓦解,部落首领逐步掌握了一定的特权;C项二里头遗址是中国古代奴隶社会的夏商周时期;D项尧舜禹传说是原始社会瓦解,奴隶社会形成时期,故B、C、D三项不符合题意。

答案:A

3.新石器时代,人类迎来了第一场重大的经济革命,其标志是( )

A.农耕逐渐取代采集

B.采集逐渐取代狩猎

C.狩猎逐渐取代驯养

D.渔猎逐渐取代采集

解析:题干中的“经济革命”即指新石器时代的“农耕和驯养”取代“采集狩猎”的进程,被称为“农业革命”。人类在此基础上由“史前”跨入“文明”。

答案:A

4.有学者认为河南偃师二里头文化遗址是传说中的夏朝都邑。以下考古发现中,最有力的证据是( )

A.石制农具 B.青铜礼器

C.宫殿遗址 D.家畜遗骨

解析:石制农具只能证明当时农业的发展状况,不能说明其就是夏朝都邑,故A项错误;青铜礼器只能证明当时冶金业的发展状况,不能说明其就是夏朝都邑,故B项错误;宫殿遗址是传说中的夏朝都邑存在的最直接有力的证据,故C项正确;家畜遗骨只能证明当时农业家畜饲养的状况,不能说明其就是夏朝都邑,故D项错误。

答案:C

5.下图的考古发现,为距今六七千年我国原始居民使用的生产工具。从生产力发展的水平来看,此类工具的出现和使用佐证他们生活在( )

A.旧石器时代 B.新石器时代

C.青铜朝代 D.铁器时代

解析:本题主要考查学生识记及知识应用能力。从图中的“石斧”“骨耜”可以看出是磨制的工具,因此可以推断是处于新石器时代。故答案选B项。

答案:B

6.考古发现是了解人类社会发展的主要证据。下面一组图片反映的是不同时期的遗址发掘出土的文物,其中能够见证我国信史(文字记载历史)开始的文物图片是( )

解析:根据所学知识,C项为甲骨文图片,甲骨文是中国的一种古代文字,是汉字的早期形式,我国有文字可考的历史是从商朝开始的,因此能够见证我国信史(文字记载历史)开始的图片是甲骨文图片。A项为我国半坡遗址出土的鱼纹陶盆,B项为我国河姆渡遗址中出土的陶器,D项为商朝时期后母戊鼎。

答案:C

7.距今约六七千年前,氏族聚落已在中华大地星罗棋布。代表当时生产力最高水平的生产工具是( )

A.打制石器 B.磨制石器

C.铁农具 D.骨耜

解析:根据所学知识,生活在距今约六七千年陕西西安半坡村(黄河流域)的半坡原始居民普遍使用磨制石器和木制的耒耜、骨器,种植粟,所以代表当时生产力最高水平的生产工具是磨制石器,B项正确。

答案:B

8.商代青铜冶铸技术日臻完善,留下了众多青铜礼器。这表明商朝人已将其用于他们最看重的( )

A.经济生产 B.政治活动

C.艺术审美 D.日常交往

解析:商代,中国的青铜冶炼技术日臻完善,商周时期也被称为青铜时代,由于青铜器比较珍贵,很少用于农业生产,生产出的大量青铜器主要是供给奴隶主贵族日常生活使用或者在祭祀等政治活动中使用,故选B项。

答案:B

9.《左传》曰:“桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。”下列成语中的“鼎”与材料中的“鼎”含义相同的是( )

A.人声鼎沸 B.鼎鼎有名

C.三足鼎立 D.问鼎中原

解析:材料反映了从夏到西周“鼎”的迁移,“鼎”被赋予权力的象征,夏、商、周三代以九鼎为传国重器,为得天下者所据有。“问鼎中原”比喻企图夺取天下,“鼎”被作为国家权力的象征,D项符合题意。

答案:D

10.央视热播的《舌尖上的中国2·时节》展现了不少中国传统美食的生产、加工工艺。假设该剧组想拍摄我国最早种植水稻的专题片,你认为最符合他们拍摄要求的外景地点( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址

C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

解析:“最早种植水稻”是解题关键。根据所学知识,距今七八千年前的长江流域,浙江余姚的河姆渡聚落开始种植水稻,故C项符合题意。

答案:C

11.据现有的考古资料所知,中华民族的祖先分别在多个地区创造了原始文化,这些早期先民的文化区,时间上有先后,规模上有大小,水平上有高低,但是它们各有特点,自成系统,既有个性,又有共性。这体现了中华文明的起源( )

A.以中原地区为主,逐渐向外辐射

B.分布广泛,多元一体

C.在诸多区域同时出现,各自发展

D.各地区存在延续不断的继承关系

解析:材料“但是它们各有特点,自成系统,既有个性,又有共性”说明中华文明的起源是多文明中心共存的特点,故B项正确。

答案:B

12.从大历史的角度来看,中国古代史上从“公天下”到“家天下”的历史事实( )

A.不断变化的人才标准

B.不断变迁的统治模式

C.不断改变的社会形态

D.不断趋向文明的历史进程

解析:“公天下”指“禅让制”,“家天下”指王位世袭制,是生产力发展、社会进步的产物,符合文明演进的方向。

答案:D

二、非选择题

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 原始人类起初靠采集和渔猎获取食物,随着适应、利用和改造自然的能力的提高,原始人类学会了种植庄稼、饲养牲畜、制作陶器、建造房屋,开始了原始农耕生活。

材料二 战国诸子百家的著作中记录了先民关于有巢氏、燧人氏、伏羲氏、神农氏的传说。有巢氏在树木上建造巢穴,以躲避野兽的侵害;燧人氏钻木取火,教民熟食;伏羲氏用绳索结网,从事渔猎;神农氏制作耒耜,教民农耕。

——樊树志《国史十六讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,写出中国黄河、长江流域有代表性的原始农耕文化地址的名称。

(2)这些传说,反映了远古先民怎样的生产生活状况?

答案:(1)黄河流域:大汶口、龙山文化遗址。

长江流域:河姆渡遗址。

(2)状况:由渔猎到相对稳定的农耕,由游动生活到固定稳定村落的政治生活实体。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一 西周初年主要诸侯国

诸侯国 与王室关系(分封原因) 地理位置

晋 同姓 今山西

鲁 同姓 今山东南部

齐 功臣 今山东北部

宋 商朝后裔 今河南东部

燕 同姓 今北京一带

材料二 天子适诸侯曰巡狩,诸侯朝于天子曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子·告子》

材料三 周公教成王说:“你得用心考察众诸侯谁纳贡,谁不纳贡,纳贡的如果礼貌不好,即是侮慢王朝,等于不贡。”

——范文澜《中国通史》第一卷

材料四 幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至……

——《史记·周本纪》

材料五 平王之时,周室衰微,诸侯疆并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

——《史记·周本纪》

(1)根据材料一,归纳西周分封制的特点。

(2)根据材料二、三、四,概述受封诸侯对周王的义务。

(3)材料五所反映的现象从本质上说明了什么?

答案:(1)分封对象有王族、功臣和商朝后裔;同姓亲族是分封的主体,占分封诸侯国的大部分;大多分布于黄河中下游地区。

(2)政治:服从周王命令。经济:定期向周王贡献财物。军事:派兵随从周王作战。

(3)分封制瓦解,奴隶社会趋于崩溃。

参考答案

一、选择题

1.“一万年农业,五千年文明,两千年大一统”指的是( )

A.中华文明 B.埃及文明

C.印度文明 D.希腊文明

解析:中国古代农业起源最早可追溯到距今约1万年前后的新石器时代,从考古遗址看,最迟距今5 000—4 000年前,中华文明已经兴起,其中秦汉、隋唐、元明清等大一统时期约有两千年,故A项正确;埃及文明存在了3 000多年,故B项错误;古印度邦国林立,没有形成大一统的格局,故C项错误;古希腊由众多城邦组成,没有形成大一统的格局,故D项错误。

答案:A

2.中国史前社会经历过一个集体生产、平均分配的农耕聚落阶段。能反映这种情景的是( )

A.姜寨遗址 B.炎黄传说

C.二里头遗址 D.尧舜禹传说

解析:从题干材料“集体生产,平均分配的农耕聚落”可知,这应该是原始社会生产经营模式,姜寨遗址是反映母系氏族公社时期的原始部落的遗迹,故A项正确;B项炎黄传说反映随着私有财产的出现和氏族制度的瓦解,部落首领逐步掌握了一定的特权;C项二里头遗址是中国古代奴隶社会的夏商周时期;D项尧舜禹传说是原始社会瓦解,奴隶社会形成时期,故B、C、D三项不符合题意。

答案:A

3.新石器时代,人类迎来了第一场重大的经济革命,其标志是( )

A.农耕逐渐取代采集

B.采集逐渐取代狩猎

C.狩猎逐渐取代驯养

D.渔猎逐渐取代采集

解析:题干中的“经济革命”即指新石器时代的“农耕和驯养”取代“采集狩猎”的进程,被称为“农业革命”。人类在此基础上由“史前”跨入“文明”。

答案:A

4.有学者认为河南偃师二里头文化遗址是传说中的夏朝都邑。以下考古发现中,最有力的证据是( )

A.石制农具 B.青铜礼器

C.宫殿遗址 D.家畜遗骨

解析:石制农具只能证明当时农业的发展状况,不能说明其就是夏朝都邑,故A项错误;青铜礼器只能证明当时冶金业的发展状况,不能说明其就是夏朝都邑,故B项错误;宫殿遗址是传说中的夏朝都邑存在的最直接有力的证据,故C项正确;家畜遗骨只能证明当时农业家畜饲养的状况,不能说明其就是夏朝都邑,故D项错误。

答案:C

5.下图的考古发现,为距今六七千年我国原始居民使用的生产工具。从生产力发展的水平来看,此类工具的出现和使用佐证他们生活在( )

A.旧石器时代 B.新石器时代

C.青铜朝代 D.铁器时代

解析:本题主要考查学生识记及知识应用能力。从图中的“石斧”“骨耜”可以看出是磨制的工具,因此可以推断是处于新石器时代。故答案选B项。

答案:B

6.考古发现是了解人类社会发展的主要证据。下面一组图片反映的是不同时期的遗址发掘出土的文物,其中能够见证我国信史(文字记载历史)开始的文物图片是( )

解析:根据所学知识,C项为甲骨文图片,甲骨文是中国的一种古代文字,是汉字的早期形式,我国有文字可考的历史是从商朝开始的,因此能够见证我国信史(文字记载历史)开始的图片是甲骨文图片。A项为我国半坡遗址出土的鱼纹陶盆,B项为我国河姆渡遗址中出土的陶器,D项为商朝时期后母戊鼎。

答案:C

7.距今约六七千年前,氏族聚落已在中华大地星罗棋布。代表当时生产力最高水平的生产工具是( )

A.打制石器 B.磨制石器

C.铁农具 D.骨耜

解析:根据所学知识,生活在距今约六七千年陕西西安半坡村(黄河流域)的半坡原始居民普遍使用磨制石器和木制的耒耜、骨器,种植粟,所以代表当时生产力最高水平的生产工具是磨制石器,B项正确。

答案:B

8.商代青铜冶铸技术日臻完善,留下了众多青铜礼器。这表明商朝人已将其用于他们最看重的( )

A.经济生产 B.政治活动

C.艺术审美 D.日常交往

解析:商代,中国的青铜冶炼技术日臻完善,商周时期也被称为青铜时代,由于青铜器比较珍贵,很少用于农业生产,生产出的大量青铜器主要是供给奴隶主贵族日常生活使用或者在祭祀等政治活动中使用,故选B项。

答案:B

9.《左传》曰:“桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。”下列成语中的“鼎”与材料中的“鼎”含义相同的是( )

A.人声鼎沸 B.鼎鼎有名

C.三足鼎立 D.问鼎中原

解析:材料反映了从夏到西周“鼎”的迁移,“鼎”被赋予权力的象征,夏、商、周三代以九鼎为传国重器,为得天下者所据有。“问鼎中原”比喻企图夺取天下,“鼎”被作为国家权力的象征,D项符合题意。

答案:D

10.央视热播的《舌尖上的中国2·时节》展现了不少中国传统美食的生产、加工工艺。假设该剧组想拍摄我国最早种植水稻的专题片,你认为最符合他们拍摄要求的外景地点( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址

C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

解析:“最早种植水稻”是解题关键。根据所学知识,距今七八千年前的长江流域,浙江余姚的河姆渡聚落开始种植水稻,故C项符合题意。

答案:C

11.据现有的考古资料所知,中华民族的祖先分别在多个地区创造了原始文化,这些早期先民的文化区,时间上有先后,规模上有大小,水平上有高低,但是它们各有特点,自成系统,既有个性,又有共性。这体现了中华文明的起源( )

A.以中原地区为主,逐渐向外辐射

B.分布广泛,多元一体

C.在诸多区域同时出现,各自发展

D.各地区存在延续不断的继承关系

解析:材料“但是它们各有特点,自成系统,既有个性,又有共性”说明中华文明的起源是多文明中心共存的特点,故B项正确。

答案:B

12.从大历史的角度来看,中国古代史上从“公天下”到“家天下”的历史事实( )

A.不断变化的人才标准

B.不断变迁的统治模式

C.不断改变的社会形态

D.不断趋向文明的历史进程

解析:“公天下”指“禅让制”,“家天下”指王位世袭制,是生产力发展、社会进步的产物,符合文明演进的方向。

答案:D

二、非选择题

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 原始人类起初靠采集和渔猎获取食物,随着适应、利用和改造自然的能力的提高,原始人类学会了种植庄稼、饲养牲畜、制作陶器、建造房屋,开始了原始农耕生活。

材料二 战国诸子百家的著作中记录了先民关于有巢氏、燧人氏、伏羲氏、神农氏的传说。有巢氏在树木上建造巢穴,以躲避野兽的侵害;燧人氏钻木取火,教民熟食;伏羲氏用绳索结网,从事渔猎;神农氏制作耒耜,教民农耕。

——樊树志《国史十六讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,写出中国黄河、长江流域有代表性的原始农耕文化地址的名称。

(2)这些传说,反映了远古先民怎样的生产生活状况?

答案:(1)黄河流域:大汶口、龙山文化遗址。

长江流域:河姆渡遗址。

(2)状况:由渔猎到相对稳定的农耕,由游动生活到固定稳定村落的政治生活实体。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一 西周初年主要诸侯国

诸侯国 与王室关系(分封原因) 地理位置

晋 同姓 今山西

鲁 同姓 今山东南部

齐 功臣 今山东北部

宋 商朝后裔 今河南东部

燕 同姓 今北京一带

材料二 天子适诸侯曰巡狩,诸侯朝于天子曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子·告子》

材料三 周公教成王说:“你得用心考察众诸侯谁纳贡,谁不纳贡,纳贡的如果礼貌不好,即是侮慢王朝,等于不贡。”

——范文澜《中国通史》第一卷

材料四 幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至……

——《史记·周本纪》

材料五 平王之时,周室衰微,诸侯疆并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

——《史记·周本纪》

(1)根据材料一,归纳西周分封制的特点。

(2)根据材料二、三、四,概述受封诸侯对周王的义务。

(3)材料五所反映的现象从本质上说明了什么?

答案:(1)分封对象有王族、功臣和商朝后裔;同姓亲族是分封的主体,占分封诸侯国的大部分;大多分布于黄河中下游地区。

(2)政治:服从周王命令。经济:定期向周王贡献财物。军事:派兵随从周王作战。

(3)分封制瓦解,奴隶社会趋于崩溃。

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进