高中物理教科版必修一 作业 第二章 第4节 摩擦力 Word版含解析

文档属性

| 名称 | 高中物理教科版必修一 作业 第二章 第4节 摩擦力 Word版含解析 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 108.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-11-30 19:48:16 | ||

图片预览

文档简介

[A组 素养达标]

1.下列说法正确的是( )

A.有弹力必定有摩擦力,有摩擦力必定有弹力

B.滑动摩擦力总是阻碍物体间的相对运动

C.物体所受摩擦力可以与其运动同向也可以与其运动反向,但不可能与运动方向垂直

D.擦黑板时由于黑板静止,所以黑板受到的是静摩擦力

解析:摩擦力产生条件包括弹力产生条件,故有摩擦力物体间一定有弹力,但有弹力的物体间不一定有摩擦力,故A错误;滑动摩擦力的方向总是和物体相对运动的方向相反,所以滑动摩擦力总是阻碍物体间的相对运动,故B正确;物体所受摩擦力可以与其运动同向也可以与其运动反向,也可能与运动方向垂直,故C错误;擦黑板时,静止的黑板受到的摩擦力为滑动摩擦力,故D错误.

答案:B

2.关于摩擦力,下列说法正确的是( )

A.相互压紧的粗糙物体间总有摩擦力作用

B.只有互相压紧和相对运动或有相对运动趋势的不光滑的物体间才有摩擦力作用

C.摩擦力一定与正压力成正比

D.速度越大的物体,所受的滑动摩擦力越大

解析:相互压紧的粗糙物体之间,不一定有摩擦力,要看它们有无相对运动或相对运动的趋势,故A错误;只有相互挤压和发生相对运动或有相对运动趋势的粗糙物体之间才有摩擦力的作用,故B正确;只有滑动摩擦力的大小一定与正压力成正比,而静摩擦力不一定,故C错误;滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度和正压力的大小有关,与接触面的大小、运动的速度无关,故D错误.

答案:B

3.关于摩擦力,下列说法正确的是( )

A.静止在水平地面上的物体受到的摩擦力一定是0

B.在水平地面上做匀速直线运动的物体所受的滑动摩擦力一定是0

C.静摩擦力的大小与接触面的弹力成正比

D.滑动摩擦力的大小与接触面的弹力成正比

解析:静止在水平地面上的物体可能受到静摩擦力的作用,故A错误;在水平地面上做匀速直线运动的物体,水平方向可以受到向前的拉力和向后的滑动摩擦力,故B错误;静摩擦力的大小与接触面的弹力无关,故C错误;由f=μN知滑动摩擦力的大小与接触面的弹力成正比,故D正确.

答案:D

4.关于滑动摩擦力公式f=μN,下列说法正确的是( )

A.动摩擦因数μ与摩擦力f成正比,f越大,μ越大

B.动摩擦因数μ与正压力N成反比,N越大,μ越小

C.动摩擦因数μ与摩擦力f成正比,与正压力N成反比

D.动摩擦因数μ的大小由两物体接触面的粗糙程度及材料决定

解析:动摩擦因数μ的大小由接触面的粗糙程度及材料决定,与摩擦力f和压力N无关,一旦材料和接触面的情况确定了,动摩擦因数也就确定了,即是个定值,所以A、B、C错误,D正确.

答案:D

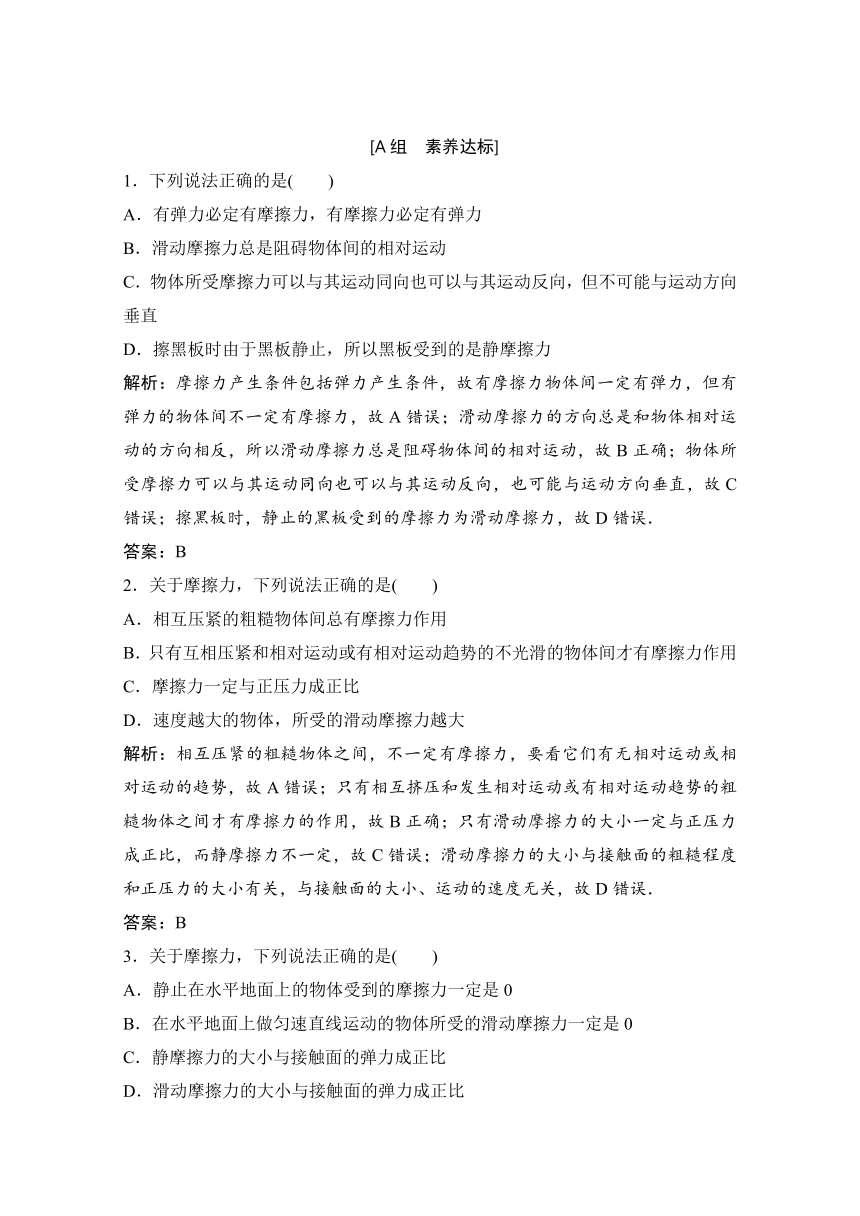

5.一物体置于粗糙水平地面上,按如图所示不同的放法,在水平力F的作用下运动,设地面与物体各接触面间的动摩擦因数相等,则木块受到的摩擦力的大小关系是( )

A.f甲>f乙>f丙 B.f乙>f甲>f丙

C.f丙>f乙>f甲 D.f甲=f乙=f丙

解析:物体在三种情况下所受摩擦力均为滑动摩擦力,由f=μN=μmg知,物体在三种情况下所受摩擦力大小相等,选项D正确.

答案:D

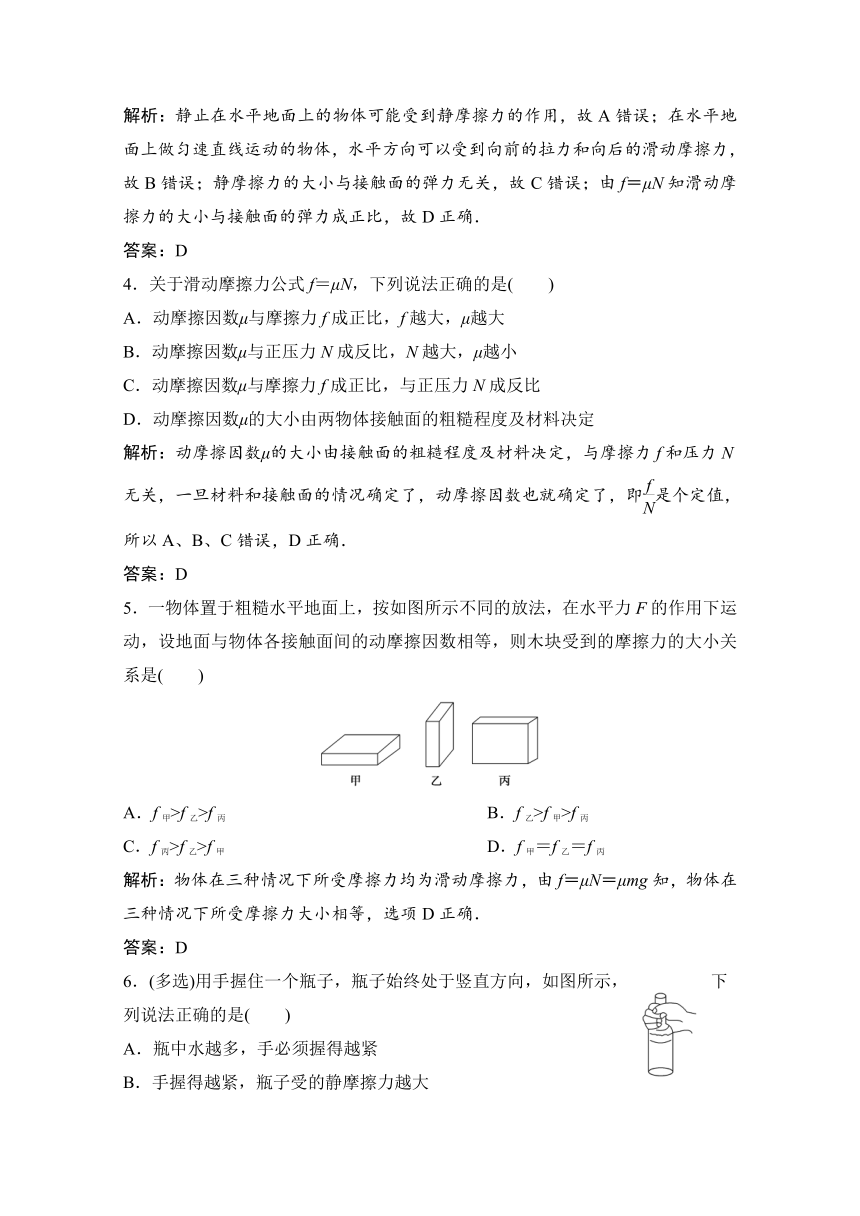

6.(多选)用手握住一个瓶子,瓶子始终处于竖直方向,如图所示,下列说法正确的是( )

A.瓶中水越多,手必须握得越紧

B.手握得越紧,瓶子受的静摩擦力越大

C.其他条件不变,不管手握得多紧,瓶子受的摩擦力总是一定的

D.摩擦力大小等于瓶子与水的总重力

解析:手握住瓶子处于静止状态,瓶子受的静摩擦力是克服重力作用的,由于瓶子处于静止状态,重力与静摩擦力平衡,无论握瓶子的力多大,瓶子受的静摩擦力都等于瓶子的重力;瓶中水越多,总重力越大,静止时受的静摩擦力越大,如果手握得不够紧,压力不够大,最大静摩擦力小于瓶子的重力,瓶子将滑出手;手握得越紧,手与瓶间的压力越大,最大静摩擦力也越大,只要最大静摩擦力大于瓶子的总重力,瓶子就不会滑落;但瓶子受的静摩擦力却总等于瓶子的总重力,与握力大小无关.故A、C、D正确.

答案:ACD

7.三个质量相同的物体,与水平桌面的动摩擦因数相同,由于所受的水平拉力不同,A做匀速运动,B做加速运动,C做减速运动,那么,它们受到的摩擦力的大小关系应是( )

A.fB>fA>fC B.fB

解析:由f=μN知f的大小只与μ、N有关,与物体的运动状态无关,故C正确.

答案:C

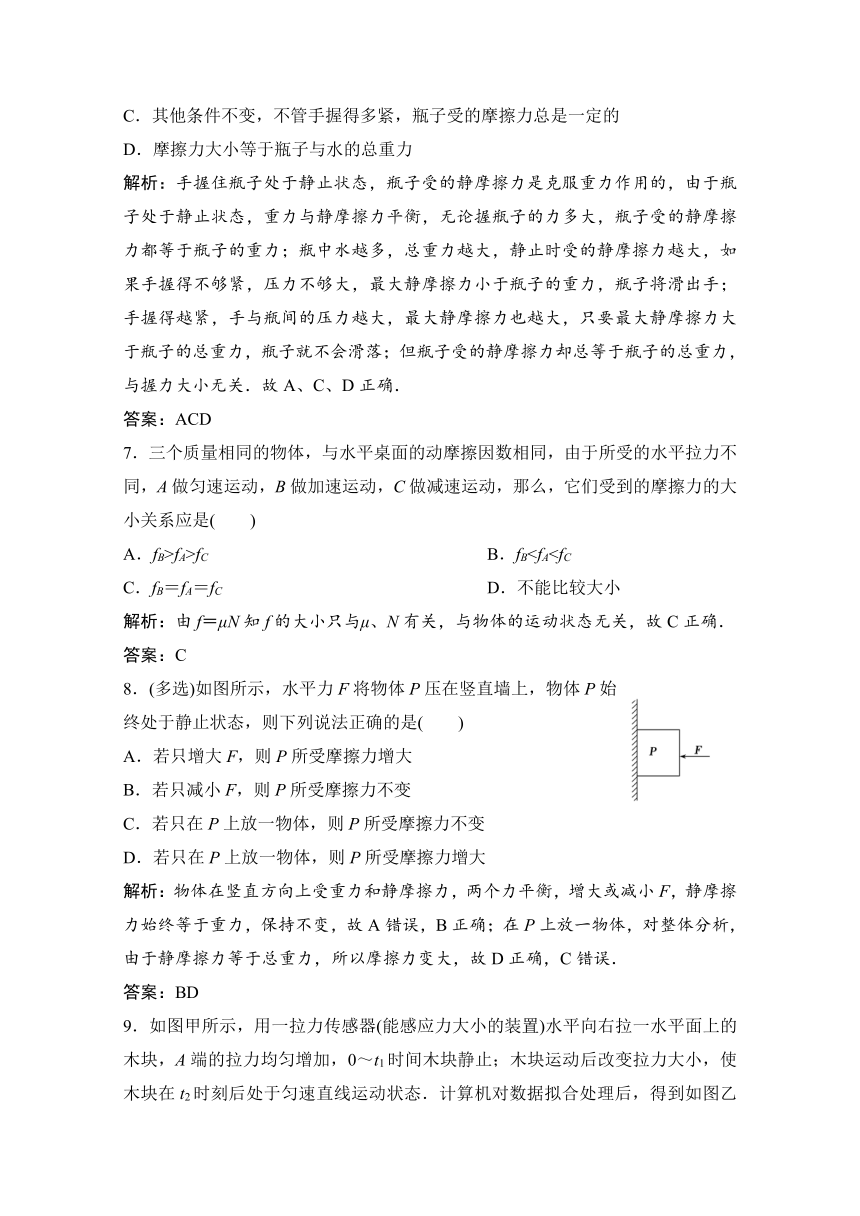

8.(多选)如图所示,水平力F将物体P压在竖直墙上,物体P始终处于静止状态,则下列说法正确的是( )

A.若只增大F,则P所受摩擦力增大

B.若只减小F,则P所受摩擦力不变

C.若只在P上放一物体,则P所受摩擦力不变

D.若只在P上放一物体,则P所受摩擦力增大

解析:物体在竖直方向上受重力和静摩擦力,两个力平衡,增大或减小F,静摩擦力始终等于重力,保持不变,故A错误,B正确;在P上放一物体,对整体分析,由于静摩擦力等于总重力,所以摩擦力变大,故D正确,C错误.

答案:BD

9.如图甲所示,用一拉力传感器(能感应力大小的装置)水平向右拉一水平面上的木块,A端的拉力均匀增加,0~t1时间木块静止;木块运动后改变拉力大小,使木块在t2时刻后处于匀速直线运动状态.计算机对数据拟合处理后,得到如图乙所示的拉力随时间变化的图线.当用F=5.3 N的水平拉力拉静止的木块时,木块所受摩擦力大小为________N;若用F=5.8 N的水平拉力拉木块,木块所受摩擦力大小为________N.

解析:由于最大静摩擦力为5.5 N,当用F=5.3 N的水平拉力拉静止的木块时,木块静止不动,木块所受静摩擦力大小等于拉力大小,即为5.3 N;若用F=5.8 N的水平拉力拉木块,木块运动,木块所受滑动摩擦力大小为5.1 N.

答案:5.3 5.1

[B组 素养提升]

10.如图所示的皮带传动装置中,O1是主动轮,O2是从动轮,A、B分别是皮带上与两轮接触的点,C、D分别是两轮边缘与皮带接触的点(为清楚起见,图中将两轮与皮带画得略微分开,而实际上皮带与两轮是紧密接触的).当O1顺时针启动时,若皮带与两轮不打滑,则A、B、C、D各点所受静摩擦力的方向分别是( )

A.向上,向下,向下,向上

B.向下,向上,向上,向下

C.向上,向上,向下,向下

D.向下,向下,向上,向上

解析:假设主动轮O1与皮带间无摩擦力作用,则当O1顺时针启动时,O1与皮带间将打滑,此时C点将相对于A点向上运动.实际上,O1与皮带间没有打滑,可见C点相对于A点有向上运动的趋势,反之A点相对于C点有向下运动的趋势.由于静摩擦力的方向与相对运动趋势的方向相反,可知C、A两点受到的静摩擦力FC、FA的方向分别是向下、向上.同理B、D两点受到的静摩擦力FB、FD的方向分别是向上、向下,即A、B、C、D各点所受静摩擦力的方向如图所示.

答案:C

11.如图所示,两块相同的竖直木板A、B间有质量均为m的4块相同的砖块,两侧用大小均为F的力水平压木板使砖块静止不动,则第2、3块砖间的摩擦力的大小为( )

A.0 B.mg

C.mg D.2mg

解析:以砖块1、2、3、4整体为研究对象,由于重力作用,整体相对木板有向下运动的趋势,故木板对整体有向上的静摩擦力,根据对称性和二力平衡可知,左右两块木板对整体左右两面有向上的静摩擦力,大小为f1=f2,且f1+f2=4mg,则f1=2mg.再以砖块1、2为整体,1、2整体受的重力为2mg,左侧木板对砖块1、2向上的静摩擦力f1=2mg,根据平衡条件知砖块2与砖块3之间的接触面上没有静摩擦力,A正确.

答案:A

12.如图所示,轻质弹簧的劲度系数为20 N/cm,用其拉着一个重200 N的物体在水平面上运动.当弹簧的伸长量为4 cm时,物体恰在水平面上做匀速直线运动.

(1)求物体与水平面间的动摩擦因数.

(2)当弹簧的伸长量为6 cm时,物体受到的水平拉力有多大?这时物体受到的摩擦力有多大?

(3)如果在物体运动的过程中突然撤去弹簧,而物体在水平面上能继续滑行,这时物体受到的摩擦力有多大?

解析:(1)物体做匀速直线运动,由二力平衡条件可得滑动摩擦力F1=F=kx=20×4 N=80 N,故物体与水平面间的动摩擦因数

μ====0.4.

(2)当弹簧的伸长量为6 cm时,物体受到的水平拉力F′=kx′=20×6 N=

120 N.

这时物体受到的摩擦力F2仍为滑动摩擦力,大小不变,即F2=F1=80 N.

(3)如果在物体运动的过程中突然撤去弹簧,而物体在水平面上能继续滑行,这时物体受到的摩擦力F3仍为滑动摩擦力,大小不变,即F3=F1=80 N.

答案:(1)0.4 (2)120 N 80 N (3)80 N

[C组 学霸冲刺]

13.(多选)如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上受到水平向右的拉力F的作用而向右滑行,长木板处于静止状态.已知木块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2.下列说法正确的是( )

A.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1mg

B.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m+M)g

C.当F>μ2(m+M)g时,木板与木块之间发生相对运动

D.无论怎样改变F的大小,木板都不可能运动

解析:对M分析,在水平方向受到m对M的摩擦力和地面对M的摩擦力,两个力平衡,则地面对木板的摩擦力f=μ1mg,故A正确,B错误.无论F大小如何,m在M上滑动时对M的摩擦力大小不变,M在水平方向上仍然仅受到两个摩擦力而处于平衡状态,不可能运动,木块与木板发生相对滑动的条件是F>μ1mg,故C错误,D正确.

答案:AD

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 1 质点 参考系 空间 时间

- 2 位置变化的描述——位移

- 3 运动快慢与方向的描述——速度

- 4 速度变化快慢的描述——加速度

- 5 匀变速直线运动速度与时间的关系

- 6 匀变速直线运动位移与时间的关系

- 7 对自由落体运动的研究

- 8 匀变速直线运动规律的应用

- 9 测定匀变速直线运动的加速度

- 第二章 力

- 1 力

- 2 重力

- 3 弹力

- 4 摩擦力

- 5 力的合成

- 6 力的分解

- 第三章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 牛顿第三定律

- 5 牛顿运动定律的应用

- 6 超重与失重

- 第四章 物体的平衡

- 1 共点力作用下物体的平衡

- 2 共点力平衡条件的应用

- 3 平衡的稳定性(选学)