高中历史部编版中外历史纲要上 第10课 辽夏金元的统治【课件】(22张)

文档属性

| 名称 | 高中历史部编版中外历史纲要上 第10课 辽夏金元的统治【课件】(22张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第10课 辽夏金元的统治

课程标准:

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

契丹是我国北方的古老民族之一。契丹正式见于历史文献记载的年代是389年。契丹人过着逐水草往来迁徙的游牧生活。

行营到处即为家,

一卓穹庐数乘车。

千里山川天土著,

四时畋猎是生涯。

经过约500年的发展,到唐朝时,契丹已逐渐强大起来。

2.政权建立

1.起源

一、辽朝——契丹族(916-1125)

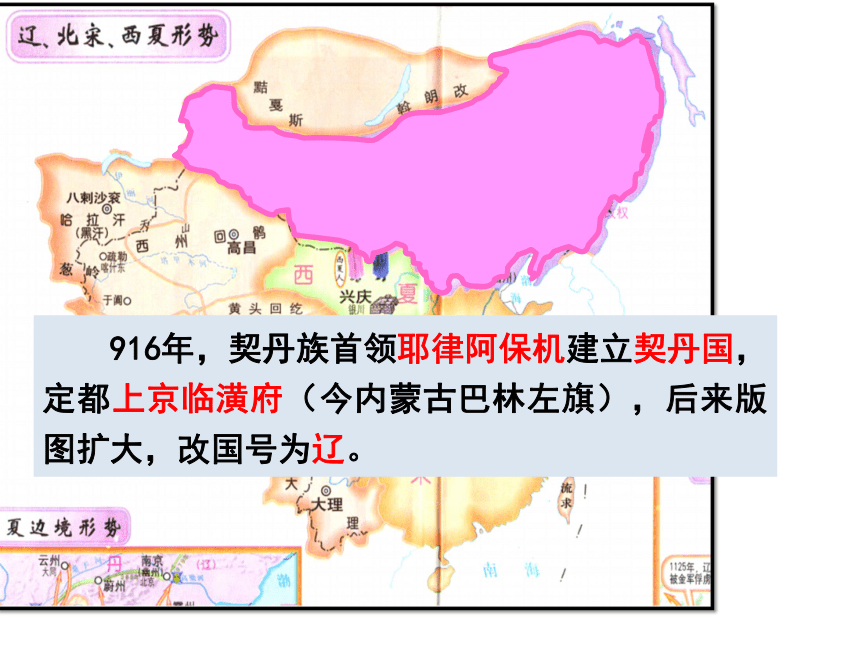

916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京临潢府(今内蒙古巴林左旗),后来版图扩大,改国号为辽。

阅读课文P54的史料,并回答下列问题:

(1)辽朝设置了哪些职官?他们的职能、管辖范围分别有什么不同?

(2)通过这些措施,可见辽的统治有什么特点?

3.政治制度

南北面官制度

四时捺钵

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

北面官:负责契丹等游牧民族事务,胡服,掌实权;

南面官:负责以汉人为主的农耕民族事务,汉服,仿汉制。

特点:因俗而治、蕃汉分治。

二、西夏——党项族(1038-1227)

1.起源——党项族

西夏的建立者党项族是古代羌人的分支,唐末在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇,宋初仍然保持半独立的地位。

2.建立

1038年,党项首领元昊称帝,定都兴庆府(今宁夏银川),国号大夏,史称西夏。

3.统治政策

其制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称。

◎现藏于宁夏博物馆的西夏“鎏金铜牛”

阅读P56史料,了解女真族的生活习惯。

三、金朝——女真族(1115-1234)

1.女真族的崛起

(1)概况:女真族居住在黑龙江流域和长白山一带,过着游牧渔猎的生活

(2)统一:11世纪末,完颜部的首领阿骨打进一步完成了女真各部的统一

(3)建立:1115年,阿骨打正式建立女真政权,国号大金,完颜阿骨打就是金太祖

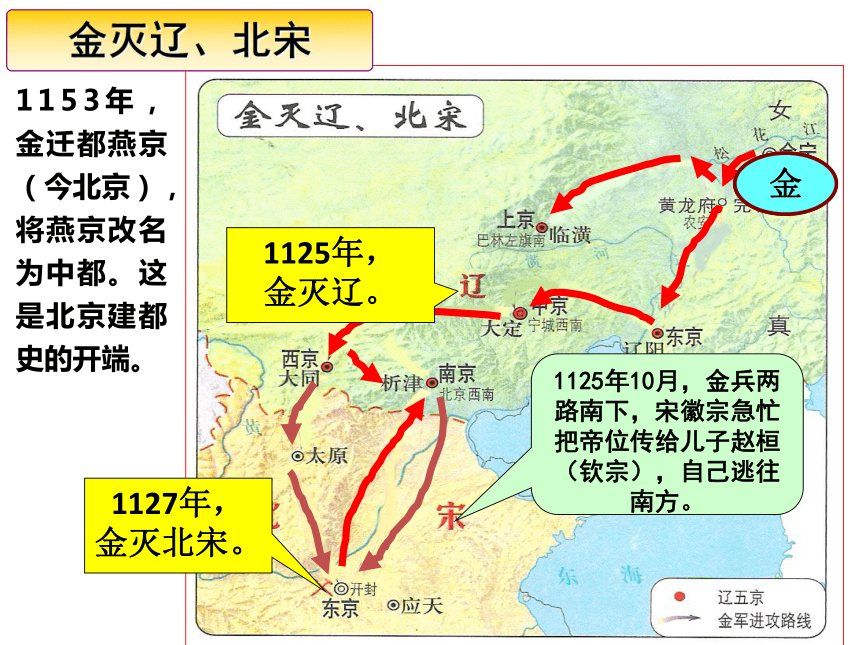

1125年,

金灭辽。

1127年,

金灭北宋。

女真

金

金灭辽、北宋

1125年10月,金兵两路南下,宋徽宗急忙把帝位传给儿子赵桓(钦宗),自己逃往南方。

1153年,金迁都燕京(今北京),将燕京改名为中都。这是北京建都史的开端。

(2)兵农合一:猛安谋克

金朝制度基本沿袭唐宋,但却保持了一套女真民族的管理系统,叫作猛安谋克。

凡女真民户,每300 户编为一谋克,10 谋克编为一猛安。

在汉族村落之间筑寨居住,平时耕作,战时选拔丁壮出征。

(1)基本沿袭唐宋制度

2.统治措施:

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也。……以三百户为谋克,谋克十为猛安。——《金史·兵志》

鼎盛:12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”。

衰落:世宗死后,金朝受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克又日益腐化,统治逐渐衰落。

1.成吉思汗统一蒙古

有星的天空旋着,

众百姓反了,

不进自己的卧内,

互相抢掠财物。

有草皮的地翻着,

全部百姓反了,

不卧自己被儿里,

互相攻打

—《蒙古秘史》

这段材料反映了12世纪时蒙古草原的什么局面?

12世纪时,蒙古草原上分布着许多部落,相互之间为争夺人口、草场、水源、牲畜而频繁发生战争,生灵涂炭。人们盼望草原统一起来,结束战争。

部落间分裂、战争不断

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

1206年,铁木真完成了蒙古草原的统一,建立了蒙古政权,铁木真被拥立为大汗,被尊称为成吉思汗

无敌的蒙古骑兵 蒙古统一后,成吉思汗及其子孙们发动了大规模的对外战争,占领了除日本、东南亚、南印度和西欧以外的整个欧亚大陆,建立了世界上有史以来最大的帝国。

成吉思汗先后灭掉西夏,金。1260年,成吉思汗的孙子忽必烈即位,忽必烈即元世祖。“他接受了汉族儒臣提出的“行汉法”“行仁政”“不嗜杀”的建议,施行“治国安民”方略,广开言路,整顿吏治,注重农桑。他依照中原王朝的统治方法,设立各种机构,建立年号。1271年定国号为元,次年定都大都。

1276年攻占临安,南宋灭亡。元朝于1279年统一全国。

(1)中央:元朝中书省相当于今天的中央人民政府(即国务院),管理全国行政事务;

在当时,大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖。

(2)在地方

行省制度

行省

路、府、州、县

地方行政制度

(地方最高行政机构)

宣政院管理西藏和全国佛教事务

材料二:各行省的重大民政事务,必须呈—报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

权力较大,

但受制于中央(中央集权)

元代的行省划分初步奠定了今天中国的省规模和行政区域的划分,在名称上也保留了许多行省的名称。

我国省级行政单位的设立始于元朝

.元朝的疆域

今天的新疆、西藏,云南,东北广大地区,台湾及南海诸岛,都

在元朝的统治范围之内,元朝版图是我国历史上最大的。

(3)驿站制度

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

驿路东通奴儿干之地,北通吉利吉思部落(叶尼塞河上游),西南通西藏。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。

水站用船;陆路又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。蒙古地区的驿站设通政院管理,中原地区的驿站则归兵部掌管。元顺帝时全国有驿站1500多处。

急递铺:

专用以传递紧急文书的邮驿。每十里或十五里、二十五里高一铺,每铺置铺丁五人,负责辗转传递军政机要文书。

4.元朝的民族关系

民族融合:

(1)回族形成:

唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,开始形成一个新的民族 ——回族

(2)影响:促进了各族经济、文化的发展与融合。

四等人制

民族政策:

为保证蒙古贵族的利益,元朝实行了民族差别对待政策

——“四等人制”

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 原西夏人和畏兀儿人等

第三等 汉人 原金统治区的汉族、契丹和女真族等

第四等 南人 原南宋统治区的汉族、其他各族等

材料一 “四等人”的划分进一步巩固了草原地区民族的蒙古化,蒙古汗国的出现对草原众多民族的蒙古化所起的作用是举足轻重的,而元朝的持续统治和“四等人”的划分对草原民族的蒙古化起着推波助澜的作用,更有助于蒙古各部的融合。

——李大龙《浅议元朝的“四等人”政策》,

材料二 在元朝实行“四等人制”政策之后,不仅仅包括汉民族、每个民族之间的日常联系、通婚现象也比以往增加,对中华民族的形成有积极影响。

——麻翠梅《浅析元朝“四等人制”政策的形成及影响》

背景:民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重。

14 世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发

1368年元朝灭亡,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。

5.元的灭亡

第10课 辽夏金元的统治

课程标准:

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

契丹是我国北方的古老民族之一。契丹正式见于历史文献记载的年代是389年。契丹人过着逐水草往来迁徙的游牧生活。

行营到处即为家,

一卓穹庐数乘车。

千里山川天土著,

四时畋猎是生涯。

经过约500年的发展,到唐朝时,契丹已逐渐强大起来。

2.政权建立

1.起源

一、辽朝——契丹族(916-1125)

916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京临潢府(今内蒙古巴林左旗),后来版图扩大,改国号为辽。

阅读课文P54的史料,并回答下列问题:

(1)辽朝设置了哪些职官?他们的职能、管辖范围分别有什么不同?

(2)通过这些措施,可见辽的统治有什么特点?

3.政治制度

南北面官制度

四时捺钵

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

北面官:负责契丹等游牧民族事务,胡服,掌实权;

南面官:负责以汉人为主的农耕民族事务,汉服,仿汉制。

特点:因俗而治、蕃汉分治。

二、西夏——党项族(1038-1227)

1.起源——党项族

西夏的建立者党项族是古代羌人的分支,唐末在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇,宋初仍然保持半独立的地位。

2.建立

1038年,党项首领元昊称帝,定都兴庆府(今宁夏银川),国号大夏,史称西夏。

3.统治政策

其制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称。

◎现藏于宁夏博物馆的西夏“鎏金铜牛”

阅读P56史料,了解女真族的生活习惯。

三、金朝——女真族(1115-1234)

1.女真族的崛起

(1)概况:女真族居住在黑龙江流域和长白山一带,过着游牧渔猎的生活

(2)统一:11世纪末,完颜部的首领阿骨打进一步完成了女真各部的统一

(3)建立:1115年,阿骨打正式建立女真政权,国号大金,完颜阿骨打就是金太祖

1125年,

金灭辽。

1127年,

金灭北宋。

女真

金

金灭辽、北宋

1125年10月,金兵两路南下,宋徽宗急忙把帝位传给儿子赵桓(钦宗),自己逃往南方。

1153年,金迁都燕京(今北京),将燕京改名为中都。这是北京建都史的开端。

(2)兵农合一:猛安谋克

金朝制度基本沿袭唐宋,但却保持了一套女真民族的管理系统,叫作猛安谋克。

凡女真民户,每300 户编为一谋克,10 谋克编为一猛安。

在汉族村落之间筑寨居住,平时耕作,战时选拔丁壮出征。

(1)基本沿袭唐宋制度

2.统治措施:

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也。……以三百户为谋克,谋克十为猛安。——《金史·兵志》

鼎盛:12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”。

衰落:世宗死后,金朝受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克又日益腐化,统治逐渐衰落。

1.成吉思汗统一蒙古

有星的天空旋着,

众百姓反了,

不进自己的卧内,

互相抢掠财物。

有草皮的地翻着,

全部百姓反了,

不卧自己被儿里,

互相攻打

—《蒙古秘史》

这段材料反映了12世纪时蒙古草原的什么局面?

12世纪时,蒙古草原上分布着许多部落,相互之间为争夺人口、草场、水源、牲畜而频繁发生战争,生灵涂炭。人们盼望草原统一起来,结束战争。

部落间分裂、战争不断

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

1206年,铁木真完成了蒙古草原的统一,建立了蒙古政权,铁木真被拥立为大汗,被尊称为成吉思汗

无敌的蒙古骑兵 蒙古统一后,成吉思汗及其子孙们发动了大规模的对外战争,占领了除日本、东南亚、南印度和西欧以外的整个欧亚大陆,建立了世界上有史以来最大的帝国。

成吉思汗先后灭掉西夏,金。1260年,成吉思汗的孙子忽必烈即位,忽必烈即元世祖。“他接受了汉族儒臣提出的“行汉法”“行仁政”“不嗜杀”的建议,施行“治国安民”方略,广开言路,整顿吏治,注重农桑。他依照中原王朝的统治方法,设立各种机构,建立年号。1271年定国号为元,次年定都大都。

1276年攻占临安,南宋灭亡。元朝于1279年统一全国。

(1)中央:元朝中书省相当于今天的中央人民政府(即国务院),管理全国行政事务;

在当时,大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖。

(2)在地方

行省制度

行省

路、府、州、县

地方行政制度

(地方最高行政机构)

宣政院管理西藏和全国佛教事务

材料二:各行省的重大民政事务,必须呈—报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

权力较大,

但受制于中央(中央集权)

元代的行省划分初步奠定了今天中国的省规模和行政区域的划分,在名称上也保留了许多行省的名称。

我国省级行政单位的设立始于元朝

.元朝的疆域

今天的新疆、西藏,云南,东北广大地区,台湾及南海诸岛,都

在元朝的统治范围之内,元朝版图是我国历史上最大的。

(3)驿站制度

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

驿路东通奴儿干之地,北通吉利吉思部落(叶尼塞河上游),西南通西藏。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。

水站用船;陆路又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。蒙古地区的驿站设通政院管理,中原地区的驿站则归兵部掌管。元顺帝时全国有驿站1500多处。

急递铺:

专用以传递紧急文书的邮驿。每十里或十五里、二十五里高一铺,每铺置铺丁五人,负责辗转传递军政机要文书。

4.元朝的民族关系

民族融合:

(1)回族形成:

唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,开始形成一个新的民族 ——回族

(2)影响:促进了各族经济、文化的发展与融合。

四等人制

民族政策:

为保证蒙古贵族的利益,元朝实行了民族差别对待政策

——“四等人制”

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 原西夏人和畏兀儿人等

第三等 汉人 原金统治区的汉族、契丹和女真族等

第四等 南人 原南宋统治区的汉族、其他各族等

材料一 “四等人”的划分进一步巩固了草原地区民族的蒙古化,蒙古汗国的出现对草原众多民族的蒙古化所起的作用是举足轻重的,而元朝的持续统治和“四等人”的划分对草原民族的蒙古化起着推波助澜的作用,更有助于蒙古各部的融合。

——李大龙《浅议元朝的“四等人”政策》,

材料二 在元朝实行“四等人制”政策之后,不仅仅包括汉民族、每个民族之间的日常联系、通婚现象也比以往增加,对中华民族的形成有积极影响。

——麻翠梅《浅析元朝“四等人制”政策的形成及影响》

背景:民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重。

14 世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发

1368年元朝灭亡,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。

5.元的灭亡

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进