四年级下册科学教案-5.18 盐到哪里去了 冀教版

文档属性

| 名称 | 四年级下册科学教案-5.18 盐到哪里去了 冀教版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 471.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

盐到哪里去了

教学设计

枣强县第四中学小学部

付兰群

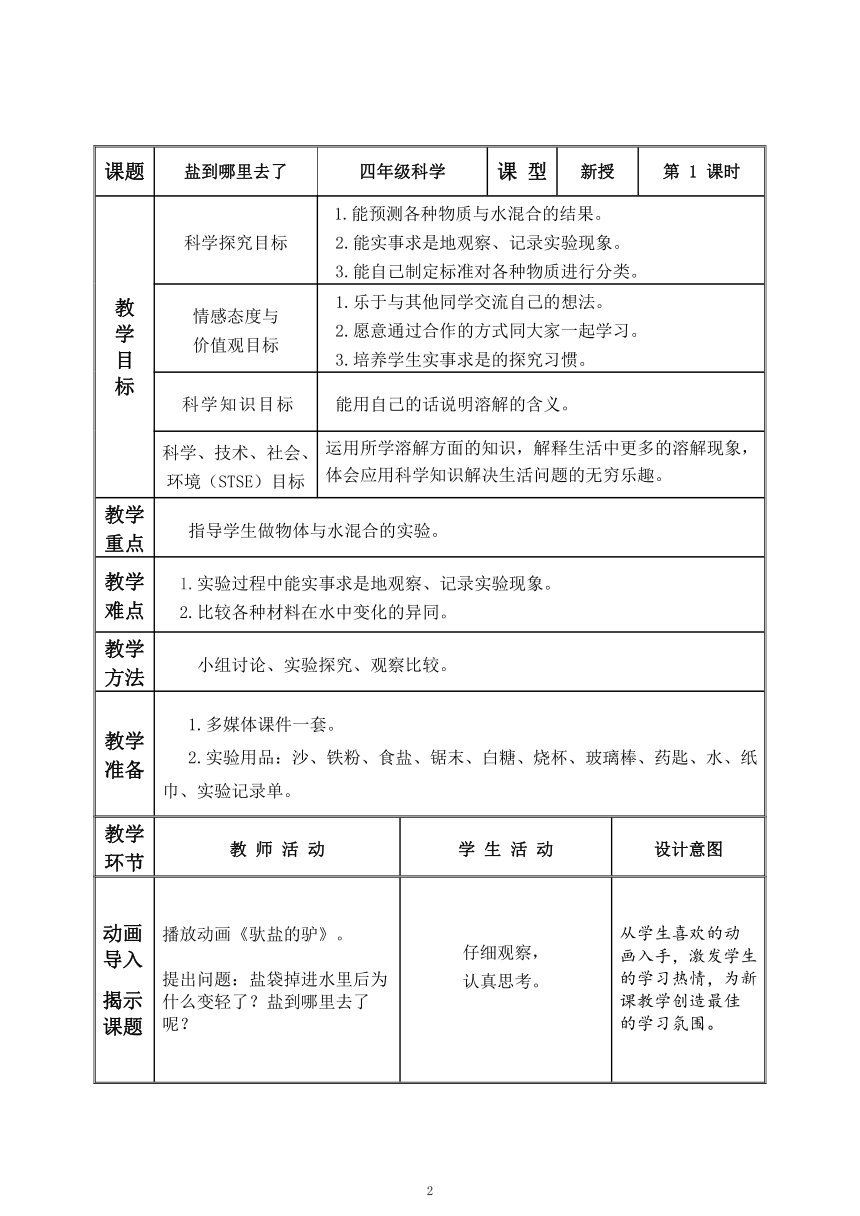

课题

盐到哪里去了

四年级科学

课 型

新授

第 1 课时

教

学

目

标

科学探究目标

1.能预测各种物质与水混合的结果。

2.能实事求是地观察、记录实验现象。

3.能自己制定标准对各种物质进行分类。

情感态度与

价值观目标

1.乐于与其他同学交流自己的想法。

2.愿意通过合作的方式同大家一起学习。

3.培养学生实事求是的探究习惯。

科学知识目标

能用自己的话说明溶解的含义。

科学、技术、社会、

环境(STSE)目标

运用所学溶解方面的知识,解释生活中更多的溶解现象,体会应用科学知识解决生活问题的无穷乐趣。

教学重点

指导学生做物体与水混合的实验。

教学难点

1.实验过程中能实事求是地观察、记录实验现象。

2.比较各种材料在水中变化的异同。

教学方法

小组讨论、实验探究、观察比较。

教学准备

1.多媒体课件一套。

2.实验用品:沙、铁粉、食盐、锯末、白糖、烧杯、玻璃棒、药匙、水、纸巾、实验记录单。

教学

环节

教 师 活 动

学 生 活 动

设计意图

动画导入

揭示课题

播放动画《驮盐的驴》。

提出问题:盐袋掉进水里后为什么变轻了?盐到哪里去了呢?

仔细观察,

认真思考。

从学生喜欢的动画入手,激发学生的学习热情,为新课教学创造最佳的学习氛围。

教学

环节

教 师 活 动

学 生 活 动

设计意图

大胆猜想

实验验证

讨论交流

明确概念

列举

实例

巩固知识

总结质疑

畅谈收获

1.演示盐溶于水的实验。

2.课件出示四种物体(沙、锯末、白糖、铁粉),并让学生猜想、预测它们分别放入水中的现象。

3.课件出示实验注意事项。

(1)每只烧杯中的水量、固体量、搅拌次数均应相同。

(2)不要品尝实验物品。

(3)仔细观察实验并记录。

(4)小组成员要注意分工合作。

4. 适时指导学生实验。

5.根据学生汇报适时引导并板书“溶解”这一定义的关键词:极小、微粒、均匀、分散。

1.根据刚才这些物体与水混合后的实验现象,把这几种物质按一定的标准进行分类。

2.根据分类的结果,引导学生围绕“物体在水中的变化”有进行推测食盐和白糖可能跑到哪里去了,在此基础上让学生充分认识“溶解”的含义。

你还知道哪些物体像盐、糖这样易溶解在水中,哪些像沙子这样不易在水中溶解?

同学们这节课表现得很好!我们一边猜想、一边实验、一边观察、一边记录,谁说说在这个过程中你学到了什么呢?

与学生共同欣赏牛顿名言,结束本课。

仔细观察实验操作过程及实验现象。

小组讨论,

及时填写实验记录表,

分组汇报猜想、预测结果。

分组动手实验,

观察、整理实验信息,

填写实验记录表。

小组代表汇报实验结果。

小组讨论。

学生自由说。

学生们根据已有的生活经验说出自己的想法。

学生举例回答。

欣赏牛顿名言:没有大胆的猜想,就没有伟大的发现和发明。

著名物理学家法拉第说过这样一句名言:“一旦科学插上猜想的翅膀,它就赢得了胜利。” 猜想是一种难度较大的跳跃式的创造性思维。这种创造性思维并不是天生俱有,而是从小着手培养的。

让学生亲自动手做实验验证猜想是否正确,符合学生的心理特征,有利于激发他们的学习兴趣。

让学生在交流中,把溶解的概念具体化。

学科学,关键是要用科学,这一环节,让学生联系了生活实际,培养了学生学科学爱科学的兴趣。

通过总结,让学生对本课的学习与收获有一个整体梳理的过程,欣赏名言的同时希望学生在科学的道路上勇攀高峰。

板

书

设

计

盐到哪里去了

像食盐或白糖这样,在水中变成极小的微粒均匀分散到水中 的过程叫做溶解。

教

学

反

思

本节课是冀教版四年级下册第四单元《有趣的变化》单元中的重要内容,小学科学新课程标准中提到“科学学习要以探究为核心”, 因此本节课我在遵循开放性原则、启发性原则的前提下,采用“自主观察、合作探究”的学习方式,把大部分时间交给学生观察、讨论,学生在探究的活动中,经历了“发现问题——提出问题——预测现象——动手实验操作——分析交流——得出结论”的科学探究过程,不仅学到了科学知识,学会了收集信息、分析处理信息,同时也培养了科学探究的技能。做实验、观察现象、讨论交流、小组合作是本节课的一大亮点,学生在此活动中尝试了当科学家的成功与喜悦,为日后的科学研究奠定了基础。通过本课教学,让学生意识到生活中处处有科学,只要留心观察、认真探究,就能发现其中的奥秘。

新课标指出:探究既是科学学习的目标,又是科学学习的方式,亲身经历以探究为主的学习活动是学生学习科学的主要途径,实验前我让学生猜测把沙子、白糖、铁粉、锯末放入水中会发生什么现象,著名科学家牛顿有句名言:“没有大胆的猜想,就不可能有伟大的发现和发明。”猜想是合作探究结果的雏形,有了猜想,学生便会兴趣盎然的探究。

总之,通过一系列的活动,使他们体验到了科学研究的喜悦感、成功感,感受到了科学研究的乐趣。