人教版语文必修1第三单元7 记念刘和珍君 鲁迅 (课件)(31张PTT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修1第三单元7 记念刘和珍君 鲁迅 (课件)(31张PTT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 398.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

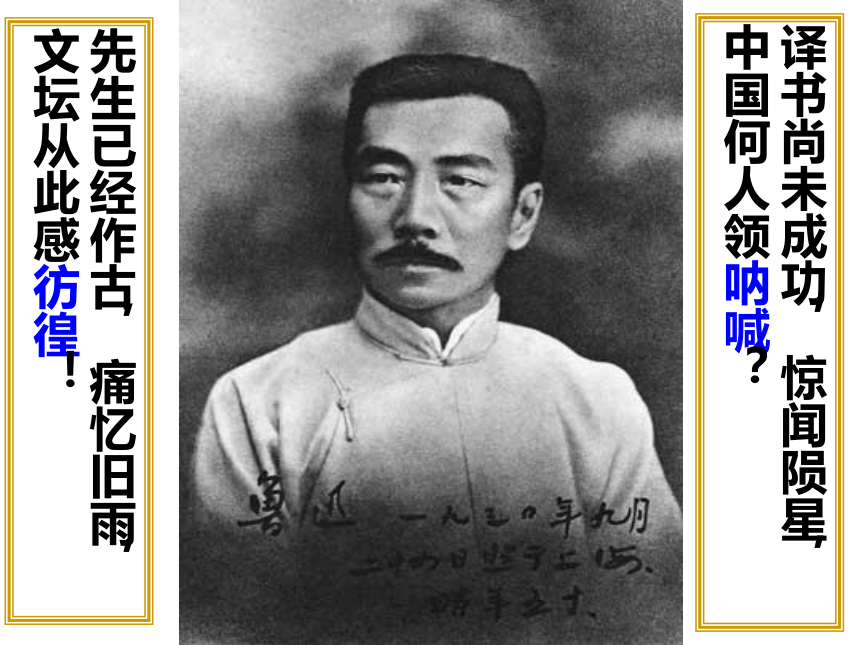

译书尚未成功,惊闻陨星,中国何人领呐喊?

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨!

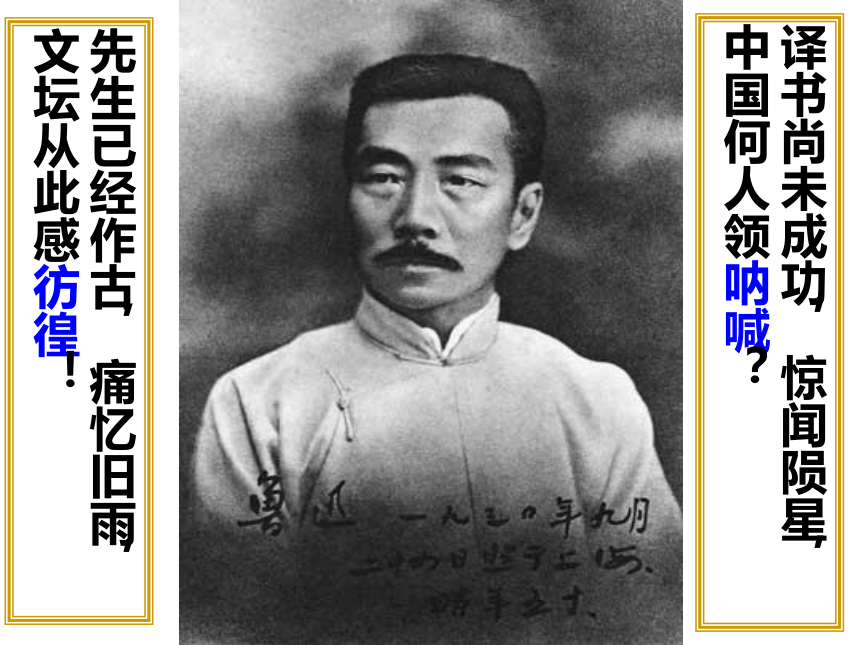

鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后目睹中国人的麻木愚昧,遂弃医从文,立志于医治国民精神上的疾病。

代表作有:小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》、《南腔北调集》《华盖集续集》等。

学习目标

1、整体把握文章内容,理清文章思路

2、分析刘和珍的人物形象

请概括每一节的大意

第一节:

“我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。 ”

“以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。 ”

“我”写作的缘由:

纪念死者,痛斥走狗文人。

一、理清文章思路,分析文章结构

第二节:

“我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。”?

“我”写作的必要:

随着时间的流逝,庸人们会忘记这些勇士。

第三节:

“她的姓名第一次为我所见,……其时我才能将姓名和实体联合起来,心中却暗自诧异。……待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,……待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。此后似乎就不相见。……”

“我”与刘和珍交往的始末

第四节:

“我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍君即在遇害者之列。……然而即日证明是事实了……惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻……”

刘和珍遇害。

第五节:

“但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,

已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静

淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;

同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左

肩入,穿胸偏右出,也立仆。”

“只有一样沉勇而友爱的张静淑君还在医院里呻

吟。 ”

刘和珍遇害的经过。

第六节:

“时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。 ”

“然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族;师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。 ”

三·一八惨案的经验和教训。

第七节:

“倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。”?

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”?

刘和珍等死难者的意义。

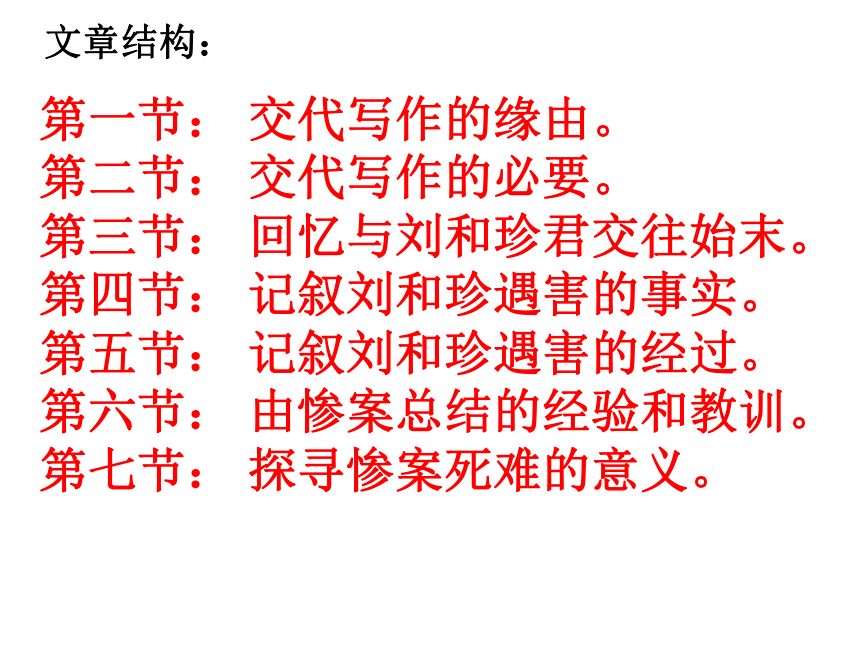

文章结构:

第一节: 交代写作的缘由。

第二节: 交代写作的必要。

第三节: 回忆与刘和珍君交往始末。

第四节: 记叙刘和珍遇害的事实。

第五节: 记叙刘和珍遇害的经过。

第六节: 由惨案总结的经验和教训。

第七节: 探寻惨案死难的意义。

走近刘和珍

1、文中叙述了刘和珍的哪些事情,从中可以看出刘和珍是怎样一个人?

追求真理进步,

坚定不移

2、反抗校长

坚持正义,嫉恶如仇,敢于斗争,敢于反抗

3、始终微笑着,态度很温和。

善良,和蔼亲切, 坚毅乐观

刘和珍印象记

1、生前爱看鲁迅先生的文章;毅然预定了全年《莽原》

4、虑及母校前途,黯然至于泣下

5、欣然前往,参加请愿

6、中弹牺牲

忧思深远,有责任感

为国为民,自愿参加

沉着友爱勇毅

刘和珍

总结:向往革命,追求真理,敢于斗争,有责任心,关心母校和国家前途的和蔼可亲的热血青年。

思考:文章的线索是什么?

线索:作者情感

纪念——赞颂

揭露——抨击

唤醒——激励

作者还提到了哪几类人?他们在国难中有什么表现?对每一类人作者表达了怎样的情感?

芸芸众生都几许?

爱国青年

欣然请愿

反动势力

庸人

饭后谈资

苟活者

微茫的希望

以刘和珍、杨德群、张静淑为代表的请愿群众

无恶意的闲人、麻木的民众

有正义感的知识分子

段祺瑞政府

“八国联军”

帮闲文人

散布流言

开枪杀人

剖析

警醒

怒驳

控诉

纪念赞颂激励

除了要悼念在惨案中牺牲的爱国者刘和珍等人外,更深远的意义是在于述评“三·一八”惨案,以此来鼓励生者、激励猛士,揭露敌人,唤醒庸人,评述惨案的教训和意义等。而纪念刘和珍正是本文写作目的的切入点。鲁迅先生借记念刘和珍作为切入的角度,笔触涉及了三个方面的对象,即爱国青年、反动势力以及处在中间状态的“庸人”,在对三者的分析中表明了自己的立场、观点和态度。

鲁迅先生写作本文的意图是:

爱国青年

反动势力

庸人

悼念

唤醒

控诉

理解重要句子的含义

我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

浓黑的悲凉

哀痛

——人世间的悲凉与痛苦

——对刘和珍等人的哀痛之情

显示于非人间

——要大胆、公开地把自己对刘和珍等烈士的“哀痛”写在文章之中,并且要冲破一切阻力,把文章在没有言论自由的黑暗社会里发表出来。

我深深体会到这个黑暗社会的悲凉,我将公开用“哀痛”文章,来反击反动派。并以此作为祭品,来祭奠烈士。

理解句子含义:1、理解句子的修辞义。2、理解

句中重要词语的深层义。 3、理解句子的语境义。

4、理解句子与文章中心的联系。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

——反对派统治下的凄惨悲凉

的黑暗现实。

——为国为民而牺牲,为改变旧

世界而牺牲

——他们直面“惨淡的人生”时,是“哀痛者”,他们为国为民哀痛。

惨淡的人生

淋漓的鲜血

哀痛者

真正的革命者要敢于认识黑暗冷酷的社会现实,要敢于为改变这种社会现实而顽强战斗。他们直面黑暗的社会时,为国为民哀痛。他们为国为民而牺牲,为改变旧世界而牺牲,并以此为幸福。

幸福者

——他们“正视淋漓的鲜血”时,为国为民而牺牲,为改变旧世界而牺牲,并以此为幸福,他们是幸福者。

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

本句运用了反复的修辞手法,意思是沉默到了极点,就将是爆发的时候。这里既有对反对派的警告,也有对后死者的呼唤、激励和鼓动。

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

几缕血痕

——三个女子的流血牺牲。

伟绩、武功

——反语,渺小。与三个女子的英勇无畏相比,反动派以武力来镇压人民,简直是渺小到了极点。

这句话用“中国军人”(段祺瑞执政府的警察)和“八国联军”(在幕后支持段政府的日本等八国)在屠杀过程中暴露出的虚弱、渺小,来反衬中国女性在“三·一八”惨案中表现出的勇毅、伟大。“几缕血痕” 何其少,然而,正是从“这几缕血痕”中,可以看出人民力量的强大,中国女性的伟大。而中外杀人者却自以为屠杀就能吓倒人民、征服人民,屠杀愈凶,愈暴露出他们的卑怯、虚弱和渺小。它们所谓的“伟绩”“武功”,在三个女子不畏强暴、不怕牺牲的伟大精神面前,简直渺小到了极点,以至于“被抹杀”了。然而他们却意识不到这一点,“居然昂起头来,不知道个个脸上有血污”。??????????????????

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。?

用比喻的手法,指出人类前行是要付出巨大的代价的,但请愿,特别是徒手请愿是很难成功的。

然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族;师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。

但已经为此而牺牲了,就要将它的影响扩大,将它的作用放大,不管时间是否流逝,我们应该谨记为之而牺牲的烈士们。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

这一次死伤者对于将来的意义”:唤醒“苟活者”,激励“猛士”。

“亲戚或余悲,

他人亦已歌,

死去何所道,

托体同山阿。”

译书尚未成功,惊闻陨星,中国何人领呐喊?

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨!

鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后目睹中国人的麻木愚昧,遂弃医从文,立志于医治国民精神上的疾病。

代表作有:小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》、《南腔北调集》《华盖集续集》等。

学习目标

1、整体把握文章内容,理清文章思路

2、分析刘和珍的人物形象

请概括每一节的大意

第一节:

“我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。 ”

“以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。 ”

“我”写作的缘由:

纪念死者,痛斥走狗文人。

一、理清文章思路,分析文章结构

第二节:

“我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。离三月十八日也已有两星期,忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。”?

“我”写作的必要:

随着时间的流逝,庸人们会忘记这些勇士。

第三节:

“她的姓名第一次为我所见,……其时我才能将姓名和实体联合起来,心中却暗自诧异。……待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,……待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。此后似乎就不相见。……”

“我”与刘和珍交往的始末

第四节:

“我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍君即在遇害者之列。……然而即日证明是事实了……惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻……”

刘和珍遇害。

第五节:

“但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,

已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静

淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;

同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左

肩入,穿胸偏右出,也立仆。”

“只有一样沉勇而友爱的张静淑君还在医院里呻

吟。 ”

刘和珍遇害的经过。

第六节:

“时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。 ”

“然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族;师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。 ”

三·一八惨案的经验和教训。

第七节:

“倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。”?

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”?

刘和珍等死难者的意义。

文章结构:

第一节: 交代写作的缘由。

第二节: 交代写作的必要。

第三节: 回忆与刘和珍君交往始末。

第四节: 记叙刘和珍遇害的事实。

第五节: 记叙刘和珍遇害的经过。

第六节: 由惨案总结的经验和教训。

第七节: 探寻惨案死难的意义。

走近刘和珍

1、文中叙述了刘和珍的哪些事情,从中可以看出刘和珍是怎样一个人?

追求真理进步,

坚定不移

2、反抗校长

坚持正义,嫉恶如仇,敢于斗争,敢于反抗

3、始终微笑着,态度很温和。

善良,和蔼亲切, 坚毅乐观

刘和珍印象记

1、生前爱看鲁迅先生的文章;毅然预定了全年《莽原》

4、虑及母校前途,黯然至于泣下

5、欣然前往,参加请愿

6、中弹牺牲

忧思深远,有责任感

为国为民,自愿参加

沉着友爱勇毅

刘和珍

总结:向往革命,追求真理,敢于斗争,有责任心,关心母校和国家前途的和蔼可亲的热血青年。

思考:文章的线索是什么?

线索:作者情感

纪念——赞颂

揭露——抨击

唤醒——激励

作者还提到了哪几类人?他们在国难中有什么表现?对每一类人作者表达了怎样的情感?

芸芸众生都几许?

爱国青年

欣然请愿

反动势力

庸人

饭后谈资

苟活者

微茫的希望

以刘和珍、杨德群、张静淑为代表的请愿群众

无恶意的闲人、麻木的民众

有正义感的知识分子

段祺瑞政府

“八国联军”

帮闲文人

散布流言

开枪杀人

剖析

警醒

怒驳

控诉

纪念赞颂激励

除了要悼念在惨案中牺牲的爱国者刘和珍等人外,更深远的意义是在于述评“三·一八”惨案,以此来鼓励生者、激励猛士,揭露敌人,唤醒庸人,评述惨案的教训和意义等。而纪念刘和珍正是本文写作目的的切入点。鲁迅先生借记念刘和珍作为切入的角度,笔触涉及了三个方面的对象,即爱国青年、反动势力以及处在中间状态的“庸人”,在对三者的分析中表明了自己的立场、观点和态度。

鲁迅先生写作本文的意图是:

爱国青年

反动势力

庸人

悼念

唤醒

控诉

理解重要句子的含义

我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

浓黑的悲凉

哀痛

——人世间的悲凉与痛苦

——对刘和珍等人的哀痛之情

显示于非人间

——要大胆、公开地把自己对刘和珍等烈士的“哀痛”写在文章之中,并且要冲破一切阻力,把文章在没有言论自由的黑暗社会里发表出来。

我深深体会到这个黑暗社会的悲凉,我将公开用“哀痛”文章,来反击反动派。并以此作为祭品,来祭奠烈士。

理解句子含义:1、理解句子的修辞义。2、理解

句中重要词语的深层义。 3、理解句子的语境义。

4、理解句子与文章中心的联系。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

——反对派统治下的凄惨悲凉

的黑暗现实。

——为国为民而牺牲,为改变旧

世界而牺牲

——他们直面“惨淡的人生”时,是“哀痛者”,他们为国为民哀痛。

惨淡的人生

淋漓的鲜血

哀痛者

真正的革命者要敢于认识黑暗冷酷的社会现实,要敢于为改变这种社会现实而顽强战斗。他们直面黑暗的社会时,为国为民哀痛。他们为国为民而牺牲,为改变旧世界而牺牲,并以此为幸福。

幸福者

——他们“正视淋漓的鲜血”时,为国为民而牺牲,为改变旧世界而牺牲,并以此为幸福,他们是幸福者。

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

本句运用了反复的修辞手法,意思是沉默到了极点,就将是爆发的时候。这里既有对反对派的警告,也有对后死者的呼唤、激励和鼓动。

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

几缕血痕

——三个女子的流血牺牲。

伟绩、武功

——反语,渺小。与三个女子的英勇无畏相比,反动派以武力来镇压人民,简直是渺小到了极点。

这句话用“中国军人”(段祺瑞执政府的警察)和“八国联军”(在幕后支持段政府的日本等八国)在屠杀过程中暴露出的虚弱、渺小,来反衬中国女性在“三·一八”惨案中表现出的勇毅、伟大。“几缕血痕” 何其少,然而,正是从“这几缕血痕”中,可以看出人民力量的强大,中国女性的伟大。而中外杀人者却自以为屠杀就能吓倒人民、征服人民,屠杀愈凶,愈暴露出他们的卑怯、虚弱和渺小。它们所谓的“伟绩”“武功”,在三个女子不畏强暴、不怕牺牲的伟大精神面前,简直渺小到了极点,以至于“被抹杀”了。然而他们却意识不到这一点,“居然昂起头来,不知道个个脸上有血污”。??????????????????

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。?

用比喻的手法,指出人类前行是要付出巨大的代价的,但请愿,特别是徒手请愿是很难成功的。

然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族;师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。

但已经为此而牺牲了,就要将它的影响扩大,将它的作用放大,不管时间是否流逝,我们应该谨记为之而牺牲的烈士们。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

这一次死伤者对于将来的意义”:唤醒“苟活者”,激励“猛士”。

“亲戚或余悲,

他人亦已歌,

死去何所道,

托体同山阿。”