四年级下册科学教案-5.18 盐到哪里去了 冀教版

文档属性

| 名称 | 四年级下册科学教案-5.18 盐到哪里去了 冀教版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 389.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-02 22:18:46 | ||

图片预览

文档简介

《盐到哪里去了》

简介:《盐到哪里去了》是河北省版《科学》四年级(下册)第四单元“有趣的变化”里的第二课,物体与水混合在生活中是经常见到的,学生很少研究其中的科学道理,本课目的就是引导学生从常见的现象来研究变化规律,锻炼学生的合作学习能力,实验操作能力,实验总结能力。

一、教学目标

科学探究目标:

1.预测各种物体与水混合后的结果。

2.自己制定标准对各种物体进行分类。

3.实事求是地观察、记录实验现象。

情感、态度与价值观目标:

1.能主动与其他同学交流、合作。

2.能实事求是地观察、记录实验现象。

知识目标:

1、能用自己的话说明溶解的含义。?

二、教学重点难点

1、自己制定标准对各种物体进行分类。

2、通过实验初步了解溶解现象

三、教学准备:

实验仪器:食盐、玻璃棒、烧杯

实验用品:锯末、沙子、食盐、白糖、水、烧杯、玻璃棒、药匙、抹布

四、教学过程

(一)、导入

同学们,大家喜欢听故事吗?今天老师就给你们带来了一个用科学知识战胜坏人的故事,同学们想听吗?

这是一个发生在安福苏区的真实故事。食盐在苏区,是红军伤病员消毒伤口不可缺少的药品。国民党反动派对苏区进行经济封锁,企图困死红军和游击队。

有什么好办法把盐运出呢?有一个向城外拉水的聪明人,天天都能安全的把盐运出城,再运到苏区。

同学们,拉水的人把盐放到哪了?你们想知道吗?

教师:我们今天就来研究一下——盐到哪里去了。

(二)教师引领,学习新知

1、认识材料:

师:在我们的生活中,经常需要将一种或几种物体与其他物体混合在一起,那么,物体混合之后会发生什么变化?老师为你们准备了哪些材料,谁愿意为大家介绍一下?

展示:沙子、白糖、铁粉、食盐、锯末、玻璃棒、药匙。

点评:这位同学介绍的挺全面,连实验仪器都说了,这是玻璃棒 用来搅拌的,药匙——用来取固体物质的。

2.鼓励大胆猜想

如果我们把这五种物质分别放入水中,会发生什么现象?老师相信每位同学都有自己的想法,先把你们的想法在组内讨论,再把预计的现象和预设分类记录下来,填写到实验报告单上。(学生讨论、记录)

师:哪组同学愿意说说你们的猜想?根据预设分为几类类?组内同学存在什么分歧和疑惑?

(分小组汇报)。

点评:每人说一个,给其他同学留个机会(踊跃发言时)

点评:同学们要踊跃发言啊!老师为你们准备的小礼物在向你们招手呢!(发言不踊跃时)

适时进行鼓励奖励小礼物(你真勇敢;你真棒)

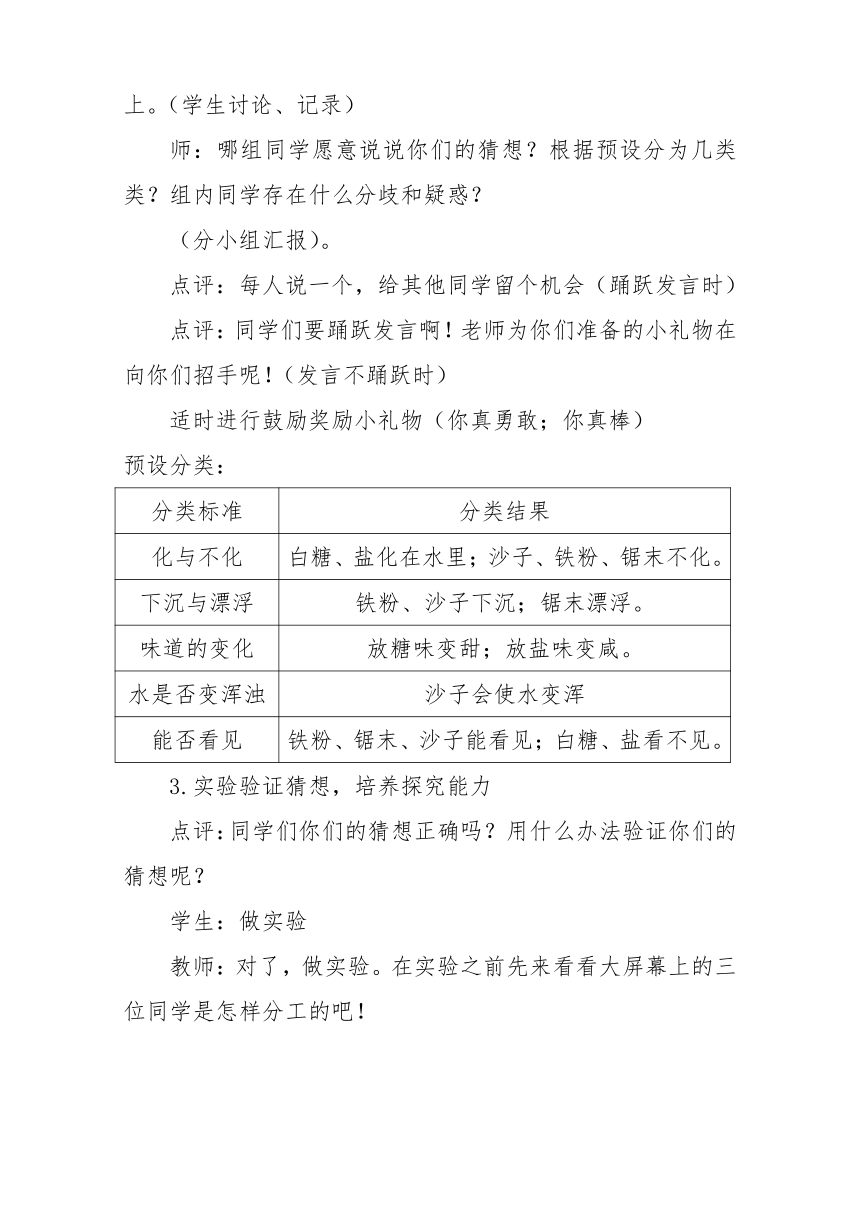

预设分类:

分类标准

分类结果

化与不化

白糖、盐化在水里;沙子、铁粉、锯末不化。

下沉与漂浮

铁粉、沙子下沉;锯末漂浮。

味道的变化

放糖味变甜;放盐味变咸。

水是否变浑浊

沙子会使水变浑

能否看见

铁粉、锯末、沙子能看见;白糖、盐看不见。

3.实验验证猜想,培养探究能力

点评:同学们你们的猜想正确吗?用什么办法验证你们的猜想呢?

学生:做实验

教师:对了,做实验。在实验之前先来看看大屏幕上的三位同学是怎样分工的吧!

教师:谁来说一说?

学生:一个同学负责同学负责取物体,一个同学负责用玻璃棒搅拌,一个同学负责记录。

点评:说的很好,在实验中大家必须合理分工,团结协作,才能完成实验任务。

(教师投影实验注意事项)

实验注意事项:

1.实验物品一样一样的用,一样一样的观察。

2.每次实验,药品量、水量、搅拌的次数都要相同。

3.不要用嘴品尝物品。

4.轻轻搅拌,玻璃棒不要碰得烧杯内壁乱响。

5.边实验边记录,注意保持桌面整洁。

教师:同学们,我们比一比,看谁能一下子找出每条实验要求的关键?(学生逐条阅读、重读并找出关键词)

点评:学生边读边评价,强调重点部分。

(1)一样一样,几个一样?

(2)哪些方面相同?

本实验为对比实验,所以要保证基本条件一致才能合理对比。

(3)不允许用嘴品尝,因为不卫生,甚至对身体有害。

(4)轻轻搅拌。

(5)小组同学分工明确

小组分工一定要明确,要向图中的三位同学学习。

教师:同学们,实验要求明白了吗?我们参照图中同学的做法,先在组内分下工。

(教师出示实验步骤,引领同学一起学习)

实验步骤:

1.在烧杯中倒入30mL水。

2.在烧杯中加入一小匙食盐(或沙子、白糖、铁粉、食盐、锯末)。

3.先观察一下,再用玻璃棒轻轻搅拌。

4.观察实验现象,记录实验结果。

教师:注意播放音乐时开始实验,音乐停止时结束实验。4.小组争先汇报实验现象和分类的标准

教师:哪一组愿意第一个汇报你们小组的实验成果?小组之间互相纠正补充。(每组派代表发言)。

结果预设:分为两个层次

学生分析:

第一层次:

(1)物品能否化在水里,还能看到吗?以及水的清晰度。

白糖、食盐化在水里,水很清。

铁粉、沙子、锯末在水中没化,能看见,铁粉沙子水是浑的,锯末水是清的。

(2)下沉还是漂浮

铁粉、沙子与水混合沉入水底,锯末浮在水面上。

(3)水是否变味

白糖化在水里变甜,食盐化在水里变咸。

第二层次(细致观察):

(1)食盐和白糖在水中一点点变少化在水里。

(2)用玻璃棒搅拌时,沙子和铁粉在烧杯底部聚成小堆,在水的之间。

(3)搅拌时,锯末不是聚在一起,而是总吸在烧杯壁上。

教师:现在请各组同学比较一下,你的猜想与实际结果一致吗?看来我们在学习中有什么疑问,在条件允许的情况下,要亲自试验,大胆实践,才能得出正确的答案。

教师:刚才的实验同学们观察的非常仔细,我们除了要动手,还要勤于动脑思考.请同学们想一想:“根据这五种物体在水中的变化情况分一分类,有几种现象出现呢?”相对于食盐化在水中,其它几种物质在水中有什么特殊现象?(同桌之间互相讨论)

(教师进一步引导)

谁想说:能化在水中和不能化的

谁还想说:下沉的或漂浮的

谁再说一说:物体与水混合能看见的或看不见的

再说一说:水是清还是浑

点评:同学们的分类很科学,真了不起!

5.理解“溶解”的内涵

教师:通过刚才的实验和分类,我们知道了有些物体与水混合后化在里看不见了,比如:白糖和食盐;而有些物体与水混合,就不能化在水里,会下沉或漂浮。现在老师有个疑问:白糖和食盐化在水里为什么就看不见了呢?去哪儿了呢?

预设:

学生:化在水里非常小。

教师:白糖和食盐在水中化得非常非常小,用肉眼都看不见了,化成了极小的微粒(板书)

教师:在水中白糖和食盐化成极小的微粒,通过玻璃棒搅拌,这些小微粒在烧杯中如何分布呢?

学生:均匀分布,到处都有

教师:是的,这种分布我们可以说成是均匀分散。(板书)

我们把像白糖或食盐这样在水中变成极小的微粒,均匀分散到水中的过程叫做溶解(板书)

教师:谁想把溶解的概念大声读一遍?

谁能用自己的话理解一下溶解的概念?

6.学以致用

教师:今天,我们学习了溶解现象,想一想,如果把白糖换成红糖,红糖与水混合的过程叫溶解吗?溶解与颜色有关吗?

预设:

学生:叫

教师:为什么呢?

教师:不错,只要是变成极小的微粒,均匀分散到水中,不管变成什么颜色,都叫溶解。明白了吗?

教师:现在我们知道了溶解,老师想请同学们帮下忙,告诉老师,把高锰酸钾固体和水混合,能溶解吗?同学们先猜一猜,然后再想法验证一下你的猜想.

教师:你的猜想和验证结果一致吗?高锰酸钾能溶解呢? 为什么?

预设:

学生:可以溶解

高锰酸钾在水中化成极小的微粒

溶解和是否有颜色无关

高锰酸钾在水中看不见了

教师:同学们真棒(分发小礼物鼓励)

教师:同学们,在我们的生活中,还有哪些物体在水中能溶解呢?

学生:冰糖、味精等等

课程小结

教师:同学们了解的还真不少,看来这节课同学们学到了不少知识,谈一谈这节课你都学到了什么?

溶解的定义

物体溶于水中的分类

我们再回到老师上课前讲的故事中,那个运水的聪明人,把盐藏到了哪里呢?

学生齐答“水里”

是的,运水的聪明人把盐藏到了水里,那他如何把藏在水中的盐取出来呢?这就是我们下节课要学习的物体与水的分离。同学们再见。

板书设计: 盐到哪里去了

食盐 这样在水中变成极小的微粒

像 均匀分布到水中的过程叫做溶解

白糖

沙子

铁粉

锯末

课后反思:?

本节课给学生创造了“自由、平等”的探究环境,让学生进行的自我尝试和合作探究。?

故事导入激发了学生的兴趣,为新课的教学创造最佳的学习氛围。著名科学家牛顿有句名言:“没有大胆的猜想,就不可能有伟大的发现和发明。”猜想是合作探究结果的雏形,有了猜想,学生便会兴趣盎然的探究。学生们汇报出预测结果,接着让学生分组实验。

我们这节课探究的中心主题是盐到哪里去了,由此引出“溶解”的含义。通过实验使学生在交流中,把溶解的定义具体化。??

在课堂上我也产生了一些疑惑和不足之处:?

没有充分利用课堂生成的资源,是我在这节课教学中的一大遗憾。比如有的学生说盐变成液体了,没有及时进行点拨?是我在这节课教学中的一大遗憾。

在举例时没有让学生利用溶解的概念作进一步的解释,在实验操作的环节时间用得多了一点,?时间分配不够合理,课的结尾有点仓促。?

简介:《盐到哪里去了》是河北省版《科学》四年级(下册)第四单元“有趣的变化”里的第二课,物体与水混合在生活中是经常见到的,学生很少研究其中的科学道理,本课目的就是引导学生从常见的现象来研究变化规律,锻炼学生的合作学习能力,实验操作能力,实验总结能力。

一、教学目标

科学探究目标:

1.预测各种物体与水混合后的结果。

2.自己制定标准对各种物体进行分类。

3.实事求是地观察、记录实验现象。

情感、态度与价值观目标:

1.能主动与其他同学交流、合作。

2.能实事求是地观察、记录实验现象。

知识目标:

1、能用自己的话说明溶解的含义。?

二、教学重点难点

1、自己制定标准对各种物体进行分类。

2、通过实验初步了解溶解现象

三、教学准备:

实验仪器:食盐、玻璃棒、烧杯

实验用品:锯末、沙子、食盐、白糖、水、烧杯、玻璃棒、药匙、抹布

四、教学过程

(一)、导入

同学们,大家喜欢听故事吗?今天老师就给你们带来了一个用科学知识战胜坏人的故事,同学们想听吗?

这是一个发生在安福苏区的真实故事。食盐在苏区,是红军伤病员消毒伤口不可缺少的药品。国民党反动派对苏区进行经济封锁,企图困死红军和游击队。

有什么好办法把盐运出呢?有一个向城外拉水的聪明人,天天都能安全的把盐运出城,再运到苏区。

同学们,拉水的人把盐放到哪了?你们想知道吗?

教师:我们今天就来研究一下——盐到哪里去了。

(二)教师引领,学习新知

1、认识材料:

师:在我们的生活中,经常需要将一种或几种物体与其他物体混合在一起,那么,物体混合之后会发生什么变化?老师为你们准备了哪些材料,谁愿意为大家介绍一下?

展示:沙子、白糖、铁粉、食盐、锯末、玻璃棒、药匙。

点评:这位同学介绍的挺全面,连实验仪器都说了,这是玻璃棒 用来搅拌的,药匙——用来取固体物质的。

2.鼓励大胆猜想

如果我们把这五种物质分别放入水中,会发生什么现象?老师相信每位同学都有自己的想法,先把你们的想法在组内讨论,再把预计的现象和预设分类记录下来,填写到实验报告单上。(学生讨论、记录)

师:哪组同学愿意说说你们的猜想?根据预设分为几类类?组内同学存在什么分歧和疑惑?

(分小组汇报)。

点评:每人说一个,给其他同学留个机会(踊跃发言时)

点评:同学们要踊跃发言啊!老师为你们准备的小礼物在向你们招手呢!(发言不踊跃时)

适时进行鼓励奖励小礼物(你真勇敢;你真棒)

预设分类:

分类标准

分类结果

化与不化

白糖、盐化在水里;沙子、铁粉、锯末不化。

下沉与漂浮

铁粉、沙子下沉;锯末漂浮。

味道的变化

放糖味变甜;放盐味变咸。

水是否变浑浊

沙子会使水变浑

能否看见

铁粉、锯末、沙子能看见;白糖、盐看不见。

3.实验验证猜想,培养探究能力

点评:同学们你们的猜想正确吗?用什么办法验证你们的猜想呢?

学生:做实验

教师:对了,做实验。在实验之前先来看看大屏幕上的三位同学是怎样分工的吧!

教师:谁来说一说?

学生:一个同学负责同学负责取物体,一个同学负责用玻璃棒搅拌,一个同学负责记录。

点评:说的很好,在实验中大家必须合理分工,团结协作,才能完成实验任务。

(教师投影实验注意事项)

实验注意事项:

1.实验物品一样一样的用,一样一样的观察。

2.每次实验,药品量、水量、搅拌的次数都要相同。

3.不要用嘴品尝物品。

4.轻轻搅拌,玻璃棒不要碰得烧杯内壁乱响。

5.边实验边记录,注意保持桌面整洁。

教师:同学们,我们比一比,看谁能一下子找出每条实验要求的关键?(学生逐条阅读、重读并找出关键词)

点评:学生边读边评价,强调重点部分。

(1)一样一样,几个一样?

(2)哪些方面相同?

本实验为对比实验,所以要保证基本条件一致才能合理对比。

(3)不允许用嘴品尝,因为不卫生,甚至对身体有害。

(4)轻轻搅拌。

(5)小组同学分工明确

小组分工一定要明确,要向图中的三位同学学习。

教师:同学们,实验要求明白了吗?我们参照图中同学的做法,先在组内分下工。

(教师出示实验步骤,引领同学一起学习)

实验步骤:

1.在烧杯中倒入30mL水。

2.在烧杯中加入一小匙食盐(或沙子、白糖、铁粉、食盐、锯末)。

3.先观察一下,再用玻璃棒轻轻搅拌。

4.观察实验现象,记录实验结果。

教师:注意播放音乐时开始实验,音乐停止时结束实验。4.小组争先汇报实验现象和分类的标准

教师:哪一组愿意第一个汇报你们小组的实验成果?小组之间互相纠正补充。(每组派代表发言)。

结果预设:分为两个层次

学生分析:

第一层次:

(1)物品能否化在水里,还能看到吗?以及水的清晰度。

白糖、食盐化在水里,水很清。

铁粉、沙子、锯末在水中没化,能看见,铁粉沙子水是浑的,锯末水是清的。

(2)下沉还是漂浮

铁粉、沙子与水混合沉入水底,锯末浮在水面上。

(3)水是否变味

白糖化在水里变甜,食盐化在水里变咸。

第二层次(细致观察):

(1)食盐和白糖在水中一点点变少化在水里。

(2)用玻璃棒搅拌时,沙子和铁粉在烧杯底部聚成小堆,在水的之间。

(3)搅拌时,锯末不是聚在一起,而是总吸在烧杯壁上。

教师:现在请各组同学比较一下,你的猜想与实际结果一致吗?看来我们在学习中有什么疑问,在条件允许的情况下,要亲自试验,大胆实践,才能得出正确的答案。

教师:刚才的实验同学们观察的非常仔细,我们除了要动手,还要勤于动脑思考.请同学们想一想:“根据这五种物体在水中的变化情况分一分类,有几种现象出现呢?”相对于食盐化在水中,其它几种物质在水中有什么特殊现象?(同桌之间互相讨论)

(教师进一步引导)

谁想说:能化在水中和不能化的

谁还想说:下沉的或漂浮的

谁再说一说:物体与水混合能看见的或看不见的

再说一说:水是清还是浑

点评:同学们的分类很科学,真了不起!

5.理解“溶解”的内涵

教师:通过刚才的实验和分类,我们知道了有些物体与水混合后化在里看不见了,比如:白糖和食盐;而有些物体与水混合,就不能化在水里,会下沉或漂浮。现在老师有个疑问:白糖和食盐化在水里为什么就看不见了呢?去哪儿了呢?

预设:

学生:化在水里非常小。

教师:白糖和食盐在水中化得非常非常小,用肉眼都看不见了,化成了极小的微粒(板书)

教师:在水中白糖和食盐化成极小的微粒,通过玻璃棒搅拌,这些小微粒在烧杯中如何分布呢?

学生:均匀分布,到处都有

教师:是的,这种分布我们可以说成是均匀分散。(板书)

我们把像白糖或食盐这样在水中变成极小的微粒,均匀分散到水中的过程叫做溶解(板书)

教师:谁想把溶解的概念大声读一遍?

谁能用自己的话理解一下溶解的概念?

6.学以致用

教师:今天,我们学习了溶解现象,想一想,如果把白糖换成红糖,红糖与水混合的过程叫溶解吗?溶解与颜色有关吗?

预设:

学生:叫

教师:为什么呢?

教师:不错,只要是变成极小的微粒,均匀分散到水中,不管变成什么颜色,都叫溶解。明白了吗?

教师:现在我们知道了溶解,老师想请同学们帮下忙,告诉老师,把高锰酸钾固体和水混合,能溶解吗?同学们先猜一猜,然后再想法验证一下你的猜想.

教师:你的猜想和验证结果一致吗?高锰酸钾能溶解呢? 为什么?

预设:

学生:可以溶解

高锰酸钾在水中化成极小的微粒

溶解和是否有颜色无关

高锰酸钾在水中看不见了

教师:同学们真棒(分发小礼物鼓励)

教师:同学们,在我们的生活中,还有哪些物体在水中能溶解呢?

学生:冰糖、味精等等

课程小结

教师:同学们了解的还真不少,看来这节课同学们学到了不少知识,谈一谈这节课你都学到了什么?

溶解的定义

物体溶于水中的分类

我们再回到老师上课前讲的故事中,那个运水的聪明人,把盐藏到了哪里呢?

学生齐答“水里”

是的,运水的聪明人把盐藏到了水里,那他如何把藏在水中的盐取出来呢?这就是我们下节课要学习的物体与水的分离。同学们再见。

板书设计: 盐到哪里去了

食盐 这样在水中变成极小的微粒

像 均匀分布到水中的过程叫做溶解

白糖

沙子

铁粉

锯末

课后反思:?

本节课给学生创造了“自由、平等”的探究环境,让学生进行的自我尝试和合作探究。?

故事导入激发了学生的兴趣,为新课的教学创造最佳的学习氛围。著名科学家牛顿有句名言:“没有大胆的猜想,就不可能有伟大的发现和发明。”猜想是合作探究结果的雏形,有了猜想,学生便会兴趣盎然的探究。学生们汇报出预测结果,接着让学生分组实验。

我们这节课探究的中心主题是盐到哪里去了,由此引出“溶解”的含义。通过实验使学生在交流中,把溶解的定义具体化。??

在课堂上我也产生了一些疑惑和不足之处:?

没有充分利用课堂生成的资源,是我在这节课教学中的一大遗憾。比如有的学生说盐变成液体了,没有及时进行点拨?是我在这节课教学中的一大遗憾。

在举例时没有让学生利用溶解的概念作进一步的解释,在实验操作的环节时间用得多了一点,?时间分配不够合理,课的结尾有点仓促。?