统编版三年级上册语文-第六单元 17 古诗三首-课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版三年级上册语文-第六单元 17 古诗三首-课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

你看过“两岸青山相对出”的长江吗?你见过“淡妆浓抹总相宜”的西湖吗?你欣赏过“湖光秋月两相和”的洞庭美景吗?今天就让我们跟随古代诗人一起去领略祖国的大好河山吧。

课文导入

17 古诗三首

RJ 三年级上

李白 姓名轶事:李白七岁时,父亲要给他起个正式的名字。当时正值春日,院落中繁花似锦,父亲便开口吟诗道:“春国送暖百花开,迎春绽金它先来。”母亲接道:“火烧叶林红霞落”。李白走到正在盛开的李树花前,稍稍想了一下说:“李花怒放一树白”。父亲灵机一动,“白”不正说出了李花的圣洁高雅吗?于是便取妙句的头尾“李”“白”二字为孩子的名字。

知识绿卡

学习目标

1.会认7个生字,会写13个生字,掌握多音字“抹、磨”。

2.借助注释用自己的话说说诗句的意思。(重点)

3.体会诗歌的意境,理解诗歌中表达的情感。(难点)

作者简介

李白(701—762)字太白,号青莲居士,出生于西域,幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)。唐代伟大的浪漫主义诗人,有“诗仙”之称,与杜甫并称“李杜”。其五绝《静夜思》,七绝《望天门山》,五律《送友人》,古体诗《梦游天姥吟留别》《行路难》等都流传千古。著有《李太白全集》。

苏轼(1037—1101)字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。北宋著名文学家、书画家,“唐宋八大家”之一。与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”。他在文学艺术方面堪称全才。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称“欧苏”。

刘禹锡(772—842)字梦得,唐代中晚期文学家、哲学家、著名诗人,有“诗豪”之称。刘禹锡是唐代古文运动的积极参与者,其文章以论说文成就最大。

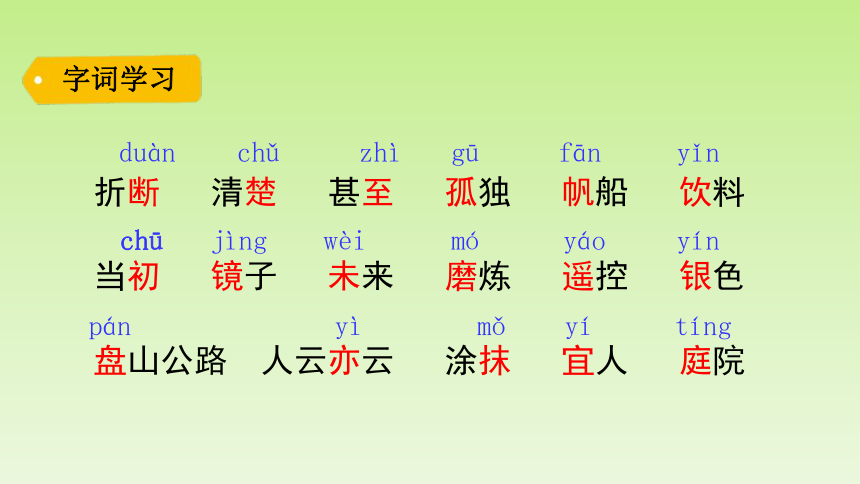

折断 清楚 甚至 孤独 帆船 饮料

当初 镜子 未来 磨炼 遥控 银色

盘山公路 人云亦云 涂抹 宜人 庭院

duàn

zhì

chǔ

gū

chū

wèi

mó

pán

字词学习

yì

fān

yǐn

yáo

yín

mǒ

yí

tíng

jìng

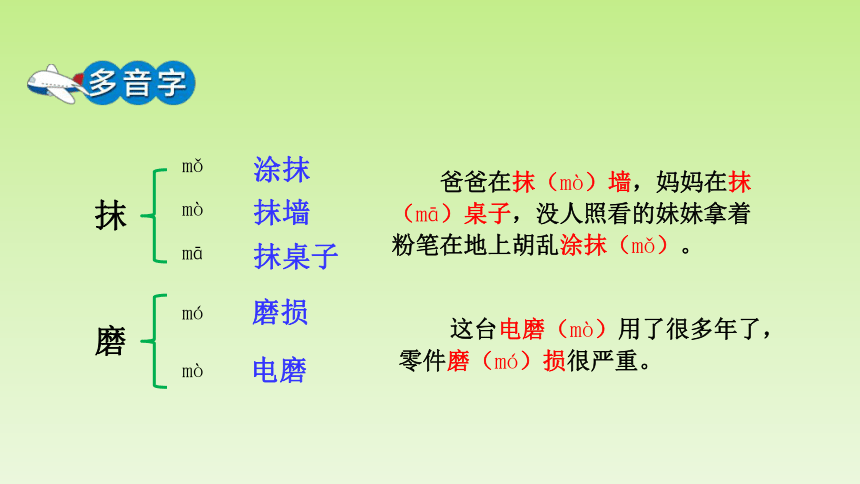

抹

抹墙

抹桌子

磨

磨损

电磨

爸爸在抹(mò)墙,妈妈在抹(mā)桌子,没人照看的妹妹拿着粉笔在地上胡乱涂抹(mǒ)。

这台电磨(mò)用了很多年了,零件磨(mó)损很严重。

mǒ

mā

mó

mò

mò

涂抹

【中断】江水从中间隔断两山。

【潋滟】波光闪动的样子。

【空蒙】云雾迷茫的样子。

【西子】即西施,春秋时代越国的美女。

【青螺】青绿色的螺。这里用来形容洞庭湖中的君山 。

同学们正确、流利、有感情地朗读这三首古诗,试着根据课下注释理解古诗的意思。

整体感知

高高的天门山被长江水从中间劈开,

碧绿的江水东流到此,回头向北流去。

两岸的青山相对耸立,

一只小船正乘风破浪,从日边驶来。

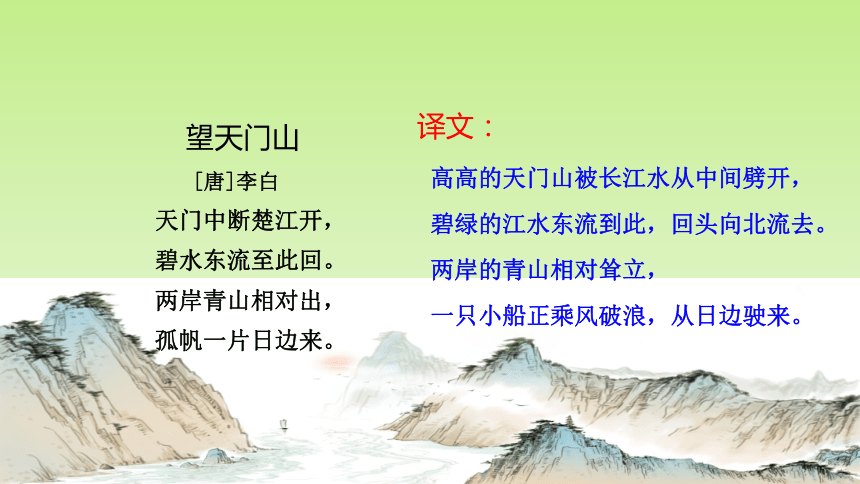

望天门山

[唐]李白

天门中断楚江开,

碧水东流至此回。

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

译文:

饮湖上初晴后雨

[宋]苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

译文:西湖水面波光闪动,晴天时的景色最是美好,

山色迷蒙,雨中景致也很奇妙。

若把西湖比作西施,

无论她是淡雅的装束还是浓艳的打扮,都是那么得体。

望洞庭

[唐]刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

译文:秋夜,月光下的洞庭湖水清澈空明,与明朗的月色交相辉映。

月光下,无风的湖面像一面没有打磨过的镜子。

远望湖中翠绿的君山,

多像白银盘里一只小巧玲珑的青螺呀。

再仔细朗读三首古诗,体会诗人对祖国壮美河山的热爱。有不懂的问题及时记录下来,与老师和同学们讨论解决。

课文解读

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

第一句写出了浩荡东流的长江冲破天门山奔腾而去的壮阔气势,第二句又反过来写天门山对长江水的约束力和反作用。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

上句写远望天门山所见的雄姿,下句则传神地描绘出孤帆乘风破浪、越来越靠近天门山的情景和诗人望名山胜景、目接神驰的景象。

望天门山

水光潋(liàn)滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

第一句描写晴天的湖光,第二句赞美雨天的山色。这两句从刚晴又雨的具体情景着笔,对西湖迷人的景色做了准确的描绘。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

诗人用巧妙而又贴切的比喻,把西湖比作西施,描摹出了西湖的神韵,表达了对西湖的喜爱和赞美。

饮湖上初晴后雨

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

第一句描写湖水与素月交相辉映的景象,表现出天水一色的和谐画面。第二句描绘无风时湖面平静的情状。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

这两句中,诗人的视线从广阔的湖光月色的整体集中到君山,写了皓月银辉下洞庭山水浑然一体的美妙,山愈青翠,水愈清澈,令人神往。

望洞庭

《望天门山》通过描绘天门山夹江对峙,长江波澜壮阔、雄奇秀丽的景色,表达了作者对祖国山河的热爱。

主题归纳

《饮湖上初晴后雨》通过描绘西湖在不同天气下呈现出的不同风姿,表达了作者热爱大自然的思想感情。诗中的“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”是描写西湖的千古名句。

《望洞庭》通过描写秋夜月光下洞庭湖的优美景色,表达了诗人对洞庭风光的喜爱和赞美之情,表现出诗人壮阔不凡的气度和高卓清奇的雅致。

山险水涌

望天门山

文章结构

山出帆来

天门中断、碧水东流

山水相映

两岸青山、孤帆一片

以动写静

雄伟秀丽

湖光山色

饮湖上初晴后雨

文章结构

淡妆浓抹

晴方好、雨亦奇

即景抒情

比西子、总相宜

比喻贴切

西湖美景

洞庭秋色

望洞庭

文章结构

洞庭山水

湖月——相和

和谐宁静

山水相衬

湖光秋月

山青水翠

潭面——如镜

山水——青翠

君山——青螺

写法总结

1.比喻:即打比方,在描写事物或说明道理时,借助两个事物之间的相似之处,把一物当作另一物来写。把抽象的事物变得具体,把深奥的道理变得浅显。

《饮湖上初晴后雨》一诗主要运用了对比、比喻的修辞手法。

2.对比:将同一事物的两个不同方面放在一起加以比较,使二者的特点更加突出。对比的作用在于同时使好的显得更好,坏的显得更坏。

写法点拨:

苏轼在《饮湖上初晴后雨》中写自己对西湖晴天和雨天的感受是“晴方好”“雨亦奇”,而且把“水光潋滟”比作“淡妆”,“山色空蒙”比作“浓抹”,在对比中彰显了西湖的特色。

写法巧借鉴

学习了上面的写作方法,你能运用对比的修辞手法写句子吗?

春天的小塘,美在一个“静”字。它静得使人觉得那仿佛不是一潭水,而是一片绿茵。蓝天、白云、绿树的影子映在水面上,春姑娘的手在轻轻地抚摸着它,浅水处的水草也绿得发亮。

春天的小塘,美在一个“动”字。它就像一条变幻无穷的绿绸带,在阳光的照射下闪闪发光。微风拂过,水面上便泛起层层水纹,顷刻间又消失不见。小塘边的绿树也在微风中“沙沙”作响,仿佛在向路人问好。

运用示例:

1.连一连。

李白 诗豪 《饮湖上初晴后雨》

苏轼 诗仙 《望天门山》

刘禹锡 东坡居士 《望洞庭》

随堂练习

随堂练习

2.根据诗歌内容填空。

(1)《望天门山》中描写江水水势浩荡的句子是:_______,_______。其中, “楚江”是指__。

天门中断楚江开

碧水东流至此回

长江

(2)《望洞庭》的作者是__代诗人___,这首诗描写了___的优美景色,表达了诗人___________。

唐

刘禹锡

洞庭湖

对洞庭风光的喜爱和赞美

教材习题

有感情地朗读课文,想象诗中描绘的景色。背诵课文。默写《望天门山》。

朗读指导:边读边想象画面,体会诗人对祖国壮丽山河的热爱之情,做到有感情地朗读。

背诵指导:在理解的基础上熟练朗读,可以借助图片背诵。

默写指导:注意“断”的写法,左部先内后外。 “楚” 上部的两个 “木” 最后一笔变捺为点。

结合注释,用自己的话说说下面诗句的意思。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

两岸青山相对耸立,一只小船正乘风破浪,从日边驶来。

秋夜,月光下的洞庭湖水清澈空明,与明朗的月色交相辉映。月光下,无风的湖面像一面没有打磨过的镜子。

课外积累

苏轼所写关于西湖的古诗

饮湖上初晴后雨(其一)

朝曦迎客艳重冈,

晚雨留人入醉乡。

此意自佳君不会,

一杯当属水仙王。

古诗今读:天色朦胧就去迎候远道而来的客人,晨曦渐渐地染红了群山。傍晚的时候下起了雨,客人喝了酒已渐入梦乡。下雨时的西湖如此迷人,但客人并没有完全领略到。如果要感受人间天堂的美丽风景,那么,应该敬守护西湖的“水仙王”一杯。

六月二十七望湖楼醉书(其一)

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

古诗今读:像泼洒的墨汁般翻滚的乌云尚未遮住山,白花花的雨点便似珍珠一样乱纷纷地跳上船。卷地而来的一阵大风忽然间把云和雨吹散,风雨过后望湖楼下碧波如镜,水天一色。

你看过“两岸青山相对出”的长江吗?你见过“淡妆浓抹总相宜”的西湖吗?你欣赏过“湖光秋月两相和”的洞庭美景吗?今天就让我们跟随古代诗人一起去领略祖国的大好河山吧。

课文导入

17 古诗三首

RJ 三年级上

李白 姓名轶事:李白七岁时,父亲要给他起个正式的名字。当时正值春日,院落中繁花似锦,父亲便开口吟诗道:“春国送暖百花开,迎春绽金它先来。”母亲接道:“火烧叶林红霞落”。李白走到正在盛开的李树花前,稍稍想了一下说:“李花怒放一树白”。父亲灵机一动,“白”不正说出了李花的圣洁高雅吗?于是便取妙句的头尾“李”“白”二字为孩子的名字。

知识绿卡

学习目标

1.会认7个生字,会写13个生字,掌握多音字“抹、磨”。

2.借助注释用自己的话说说诗句的意思。(重点)

3.体会诗歌的意境,理解诗歌中表达的情感。(难点)

作者简介

李白(701—762)字太白,号青莲居士,出生于西域,幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)。唐代伟大的浪漫主义诗人,有“诗仙”之称,与杜甫并称“李杜”。其五绝《静夜思》,七绝《望天门山》,五律《送友人》,古体诗《梦游天姥吟留别》《行路难》等都流传千古。著有《李太白全集》。

苏轼(1037—1101)字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。北宋著名文学家、书画家,“唐宋八大家”之一。与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”。他在文学艺术方面堪称全才。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称“欧苏”。

刘禹锡(772—842)字梦得,唐代中晚期文学家、哲学家、著名诗人,有“诗豪”之称。刘禹锡是唐代古文运动的积极参与者,其文章以论说文成就最大。

折断 清楚 甚至 孤独 帆船 饮料

当初 镜子 未来 磨炼 遥控 银色

盘山公路 人云亦云 涂抹 宜人 庭院

duàn

zhì

chǔ

gū

chū

wèi

mó

pán

字词学习

yì

fān

yǐn

yáo

yín

mǒ

yí

tíng

jìng

抹

抹墙

抹桌子

磨

磨损

电磨

爸爸在抹(mò)墙,妈妈在抹(mā)桌子,没人照看的妹妹拿着粉笔在地上胡乱涂抹(mǒ)。

这台电磨(mò)用了很多年了,零件磨(mó)损很严重。

mǒ

mā

mó

mò

mò

涂抹

【中断】江水从中间隔断两山。

【潋滟】波光闪动的样子。

【空蒙】云雾迷茫的样子。

【西子】即西施,春秋时代越国的美女。

【青螺】青绿色的螺。这里用来形容洞庭湖中的君山 。

同学们正确、流利、有感情地朗读这三首古诗,试着根据课下注释理解古诗的意思。

整体感知

高高的天门山被长江水从中间劈开,

碧绿的江水东流到此,回头向北流去。

两岸的青山相对耸立,

一只小船正乘风破浪,从日边驶来。

望天门山

[唐]李白

天门中断楚江开,

碧水东流至此回。

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

译文:

饮湖上初晴后雨

[宋]苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

译文:西湖水面波光闪动,晴天时的景色最是美好,

山色迷蒙,雨中景致也很奇妙。

若把西湖比作西施,

无论她是淡雅的装束还是浓艳的打扮,都是那么得体。

望洞庭

[唐]刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

译文:秋夜,月光下的洞庭湖水清澈空明,与明朗的月色交相辉映。

月光下,无风的湖面像一面没有打磨过的镜子。

远望湖中翠绿的君山,

多像白银盘里一只小巧玲珑的青螺呀。

再仔细朗读三首古诗,体会诗人对祖国壮美河山的热爱。有不懂的问题及时记录下来,与老师和同学们讨论解决。

课文解读

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

第一句写出了浩荡东流的长江冲破天门山奔腾而去的壮阔气势,第二句又反过来写天门山对长江水的约束力和反作用。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

上句写远望天门山所见的雄姿,下句则传神地描绘出孤帆乘风破浪、越来越靠近天门山的情景和诗人望名山胜景、目接神驰的景象。

望天门山

水光潋(liàn)滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

第一句描写晴天的湖光,第二句赞美雨天的山色。这两句从刚晴又雨的具体情景着笔,对西湖迷人的景色做了准确的描绘。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

诗人用巧妙而又贴切的比喻,把西湖比作西施,描摹出了西湖的神韵,表达了对西湖的喜爱和赞美。

饮湖上初晴后雨

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

第一句描写湖水与素月交相辉映的景象,表现出天水一色的和谐画面。第二句描绘无风时湖面平静的情状。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

这两句中,诗人的视线从广阔的湖光月色的整体集中到君山,写了皓月银辉下洞庭山水浑然一体的美妙,山愈青翠,水愈清澈,令人神往。

望洞庭

《望天门山》通过描绘天门山夹江对峙,长江波澜壮阔、雄奇秀丽的景色,表达了作者对祖国山河的热爱。

主题归纳

《饮湖上初晴后雨》通过描绘西湖在不同天气下呈现出的不同风姿,表达了作者热爱大自然的思想感情。诗中的“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”是描写西湖的千古名句。

《望洞庭》通过描写秋夜月光下洞庭湖的优美景色,表达了诗人对洞庭风光的喜爱和赞美之情,表现出诗人壮阔不凡的气度和高卓清奇的雅致。

山险水涌

望天门山

文章结构

山出帆来

天门中断、碧水东流

山水相映

两岸青山、孤帆一片

以动写静

雄伟秀丽

湖光山色

饮湖上初晴后雨

文章结构

淡妆浓抹

晴方好、雨亦奇

即景抒情

比西子、总相宜

比喻贴切

西湖美景

洞庭秋色

望洞庭

文章结构

洞庭山水

湖月——相和

和谐宁静

山水相衬

湖光秋月

山青水翠

潭面——如镜

山水——青翠

君山——青螺

写法总结

1.比喻:即打比方,在描写事物或说明道理时,借助两个事物之间的相似之处,把一物当作另一物来写。把抽象的事物变得具体,把深奥的道理变得浅显。

《饮湖上初晴后雨》一诗主要运用了对比、比喻的修辞手法。

2.对比:将同一事物的两个不同方面放在一起加以比较,使二者的特点更加突出。对比的作用在于同时使好的显得更好,坏的显得更坏。

写法点拨:

苏轼在《饮湖上初晴后雨》中写自己对西湖晴天和雨天的感受是“晴方好”“雨亦奇”,而且把“水光潋滟”比作“淡妆”,“山色空蒙”比作“浓抹”,在对比中彰显了西湖的特色。

写法巧借鉴

学习了上面的写作方法,你能运用对比的修辞手法写句子吗?

春天的小塘,美在一个“静”字。它静得使人觉得那仿佛不是一潭水,而是一片绿茵。蓝天、白云、绿树的影子映在水面上,春姑娘的手在轻轻地抚摸着它,浅水处的水草也绿得发亮。

春天的小塘,美在一个“动”字。它就像一条变幻无穷的绿绸带,在阳光的照射下闪闪发光。微风拂过,水面上便泛起层层水纹,顷刻间又消失不见。小塘边的绿树也在微风中“沙沙”作响,仿佛在向路人问好。

运用示例:

1.连一连。

李白 诗豪 《饮湖上初晴后雨》

苏轼 诗仙 《望天门山》

刘禹锡 东坡居士 《望洞庭》

随堂练习

随堂练习

2.根据诗歌内容填空。

(1)《望天门山》中描写江水水势浩荡的句子是:_______,_______。其中, “楚江”是指__。

天门中断楚江开

碧水东流至此回

长江

(2)《望洞庭》的作者是__代诗人___,这首诗描写了___的优美景色,表达了诗人___________。

唐

刘禹锡

洞庭湖

对洞庭风光的喜爱和赞美

教材习题

有感情地朗读课文,想象诗中描绘的景色。背诵课文。默写《望天门山》。

朗读指导:边读边想象画面,体会诗人对祖国壮丽山河的热爱之情,做到有感情地朗读。

背诵指导:在理解的基础上熟练朗读,可以借助图片背诵。

默写指导:注意“断”的写法,左部先内后外。 “楚” 上部的两个 “木” 最后一笔变捺为点。

结合注释,用自己的话说说下面诗句的意思。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

两岸青山相对耸立,一只小船正乘风破浪,从日边驶来。

秋夜,月光下的洞庭湖水清澈空明,与明朗的月色交相辉映。月光下,无风的湖面像一面没有打磨过的镜子。

课外积累

苏轼所写关于西湖的古诗

饮湖上初晴后雨(其一)

朝曦迎客艳重冈,

晚雨留人入醉乡。

此意自佳君不会,

一杯当属水仙王。

古诗今读:天色朦胧就去迎候远道而来的客人,晨曦渐渐地染红了群山。傍晚的时候下起了雨,客人喝了酒已渐入梦乡。下雨时的西湖如此迷人,但客人并没有完全领略到。如果要感受人间天堂的美丽风景,那么,应该敬守护西湖的“水仙王”一杯。

六月二十七望湖楼醉书(其一)

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

古诗今读:像泼洒的墨汁般翻滚的乌云尚未遮住山,白花花的雨点便似珍珠一样乱纷纷地跳上船。卷地而来的一阵大风忽然间把云和雨吹散,风雨过后望湖楼下碧波如镜,水天一色。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地