长沙市一中2010年上学期高一第二次阶段性考试地理试卷

文档属性

| 名称 | 长沙市一中2010年上学期高一第二次阶段性考试地理试卷 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2010-06-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高2009级高一第二学期第二次单元测试试卷(问卷)

总分:100分 考试时量:85分钟

一、单项选择题:(30个小题,共计60分)

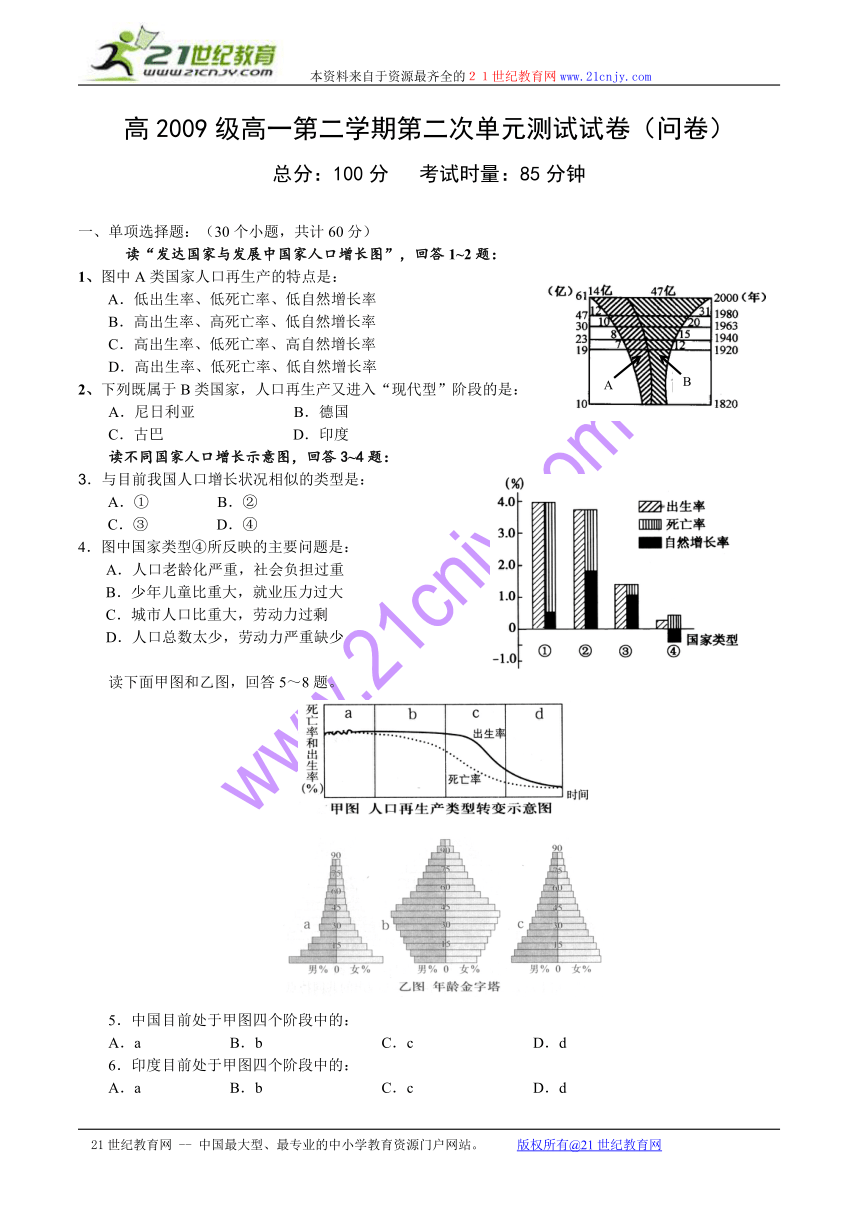

读“发达国家与发展中国家人口增长图”,回答1~2题:

1、图中A类国家人口再生产的特点是:

A.低出生率、低死亡率、低自然增长率

B.高出生率、高死亡率、低自然增长率

C.高出生率、低死亡率、高自然增长率

D.高出生率、低死亡率、低自然增长率

2、下列既属于B类国家,人口再生产又进入“现代型”阶段的是:

A.尼日利亚 B.德国

C.古巴 D.印度

读不同国家人口增长示意图,回答3~4题:

3.与目前我国人口增长状况相似的类型是:

A.① B.②

C.③ D.④

4.图中国家类型④所反映的主要问题是:

A.人口老龄化严重,社会负担过重

B.少年儿童比重大,就业压力过大

C.城市人口比重大,劳动力过剩

D.人口总数太少,劳动力严重缺少

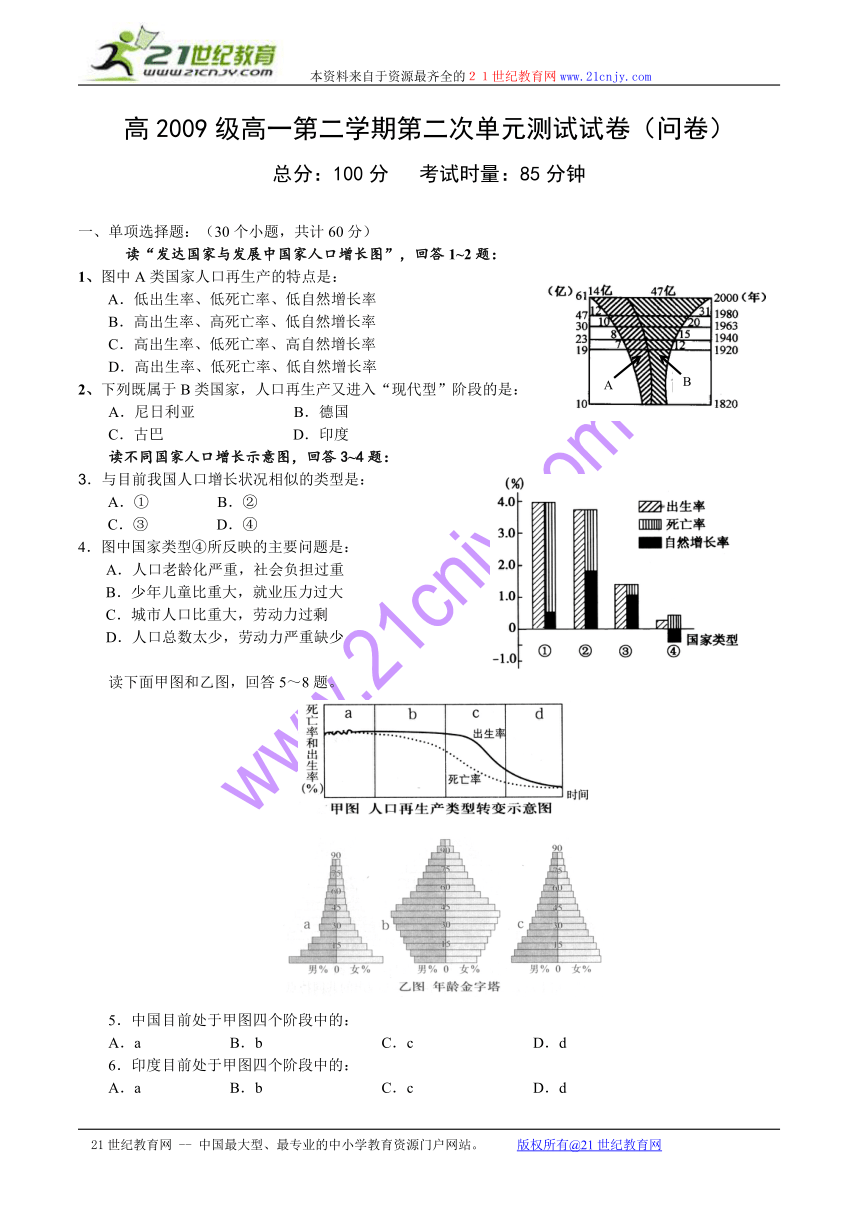

读下面甲图和乙图,回答5~8题。

5.中国目前处于甲图四个阶段中的:

A.a B.b C.c D.d

6.印度目前处于甲图四个阶段中的:

A.a B.b C.c D.d

7.乙图中与甲图中的阶段d一致的是:

A.a B.b C.c D.都不是

8.下列国家位于阶段d水平的是:

A.巴西、日本 B.德国、澳大利亚

C.尼日利亚、蒙古 D.埃及、南非

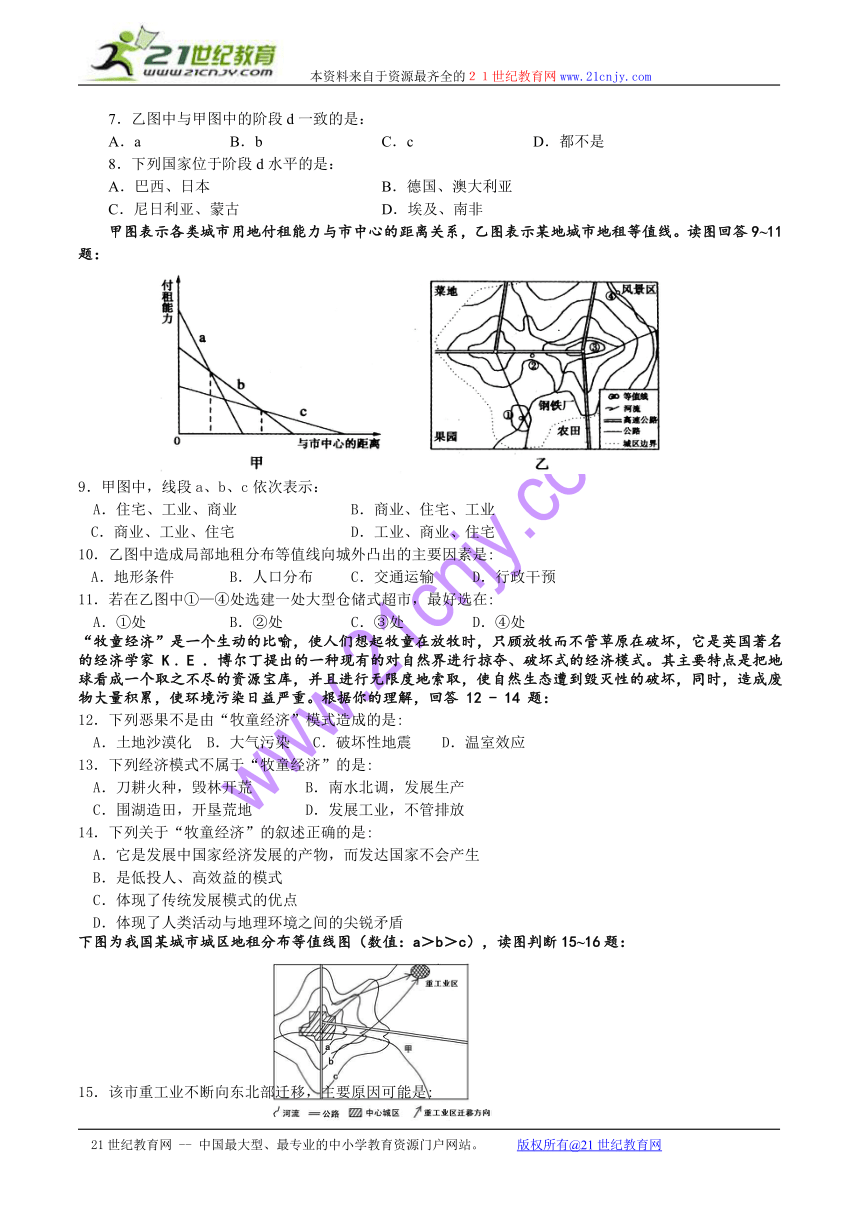

甲图表示各类城市用地付租能力与市中心的距离关系,乙图表示某地城市地租等值线。读图回答9~11题:

9.甲图中,线段a、b、c依次表示:

A.住宅、工业、商业 B.商业、住宅、工业

C.商业、工业、住宅 D.工业、商业、住宅

10.乙图中造成局部地租分布等值线向城外凸出的主要因素是:

A.地形条件 B.人口分布 C.交通运输 D.行政干预

11.若在乙图中①—④处选建一处大型仓储式超市,最好选在:

A.①处 B.②处 C.③处 D.④处

“牧童经济”是一个生动的比喻,使人们想起牧童在放牧时,只顾放牧而不管草原在破坏,它是英国著名的经济学家 K . E .博尔丁提出的一种现有的对自然界进行掠夺、破坏式的经济模式。其主要特点是把地球看成一个取之不尽的资源宝库,并且进行无限度地索取,使自然生态遭到毁灭性的破坏,同时,造成废物大量积累,使环境污染日益严重。根据你的理解,回答 12 - 14 题:

12.下列恶果不是由“牧童经济”模式造成的是:

A.土地沙漠化 B.大气污染 C.破坏性地震 D.温室效应

13.下列经济模式不属于“牧童经济”的是:

A.刀耕火种,毁林开荒 B.南水北调,发展生产

C.围湖造田,开垦荒地 D.发展工业,不管排放

14.下列关于“牧童经济”的叙述正确的是:

A.它是发展中国家经济发展的产物,而发达国家不会产生

B.是低投人、高效益的模式

C.体现了传统发展模式的优点

D.体现了人类活动与地理环境之间的尖锐矛盾

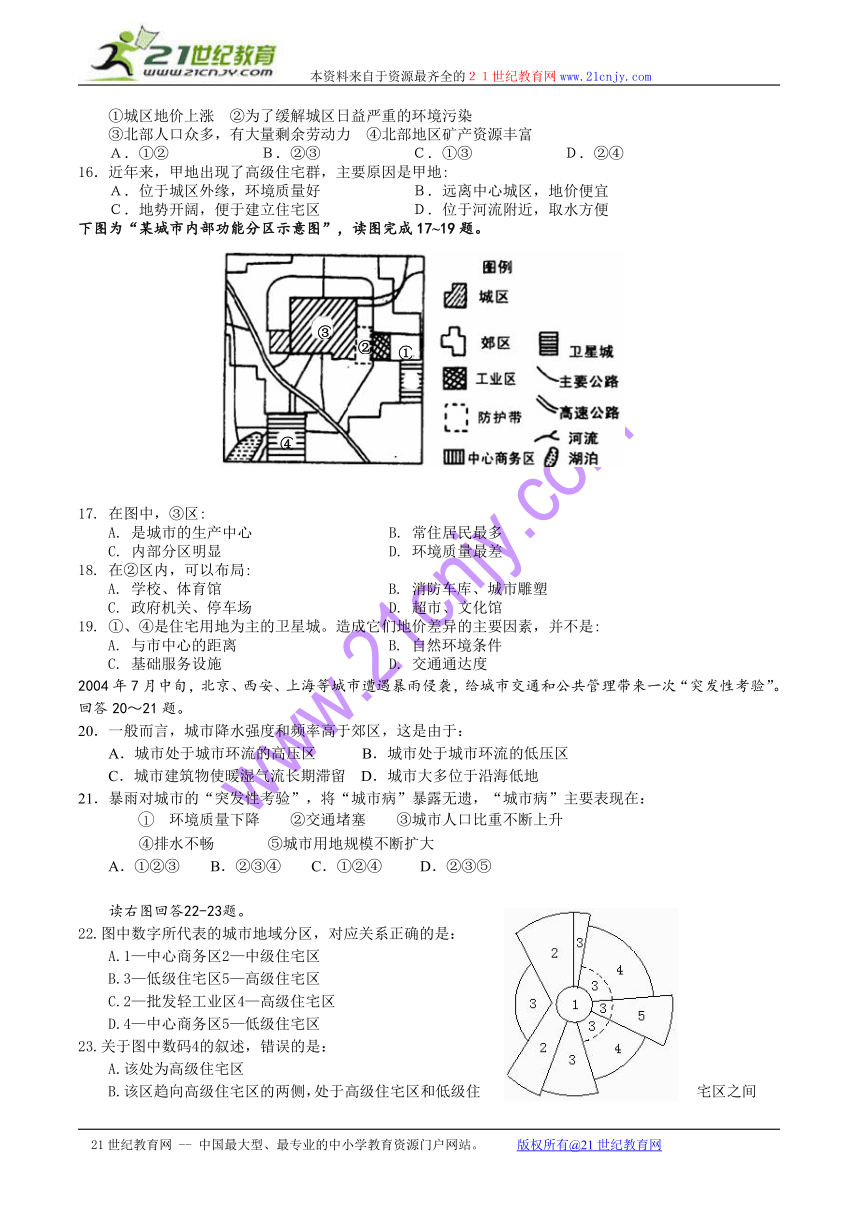

下图为我国某城市城区地租分布等值线图(数值:a>b>c),读图判断15~16题:

15.该市重工业不断向东北部迁移,主要原因可能是:

①城区地价上涨 ②为了缓解城区日益严重的环境污染

③北部人口众多,有大量剩余劳动力 ④北部地区矿产资源丰富

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

16.近年来,甲地出现了高级住宅群,主要原因是甲地:

A.位于城区外缘,环境质量好 B.远离中心城区,地价便宜

C.地势开阔,便于建立住宅区 D.位于河流附近,取水方便

下图为“某城市内部功能分区示意图”,读图完成17~19题。

17. 在图中,③区:

A. 是城市的生产中心 B. 常住居民最多

C. 内部分区明显 D. 环境质量最差

18. 在②区内,可以布局:

A. 学校、体育馆 B. 消防车库、城市雕塑

C. 政府机关、停车场 D. 超市、文化馆

19. ①、④是住宅用地为主的卫星城。造成它们地价差异的主要因素,并不是:

A. 与市中心的距离 B. 自然环境条件

C. 基础服务设施 D. 交通通达度

2004年7月中旬,北京、西安、上海等城市遭遇暴雨侵袭,给城市交通和公共管理带来一次“突发性考验”。回答20~21题。

20.一般而言,城市降水强度和频率高于郊区,这是由于:

A.城市处于城市环流的高压区 B.城市处于城市环流的低压区

C.城市建筑物使暖湿气流长期滞留 D.城市大多位于沿海低地

21.暴雨对城市的“突发性考验”,将“城市病”暴露无遗,“城市病”主要表现在:

环境质量下降 ②交通堵塞 ③城市人口比重不断上升

④排水不畅 ⑤城市用地规模不断扩大

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.②③⑤

读右图回答22-23题。

22.图中数字所代表的城市地域分区,对应关系正确的是:

A.1—中心商务区2—中级住宅区

B.3—低级住宅区5—高级住宅区

C.2—批发轻工业区4—高级住宅区

D.4—中心商务区5—低级住宅区

23.关于图中数码4的叙述,错误的是:

A.该处为高级住宅区

B.该区趋向高级住宅区的两侧,处于高级住宅区和低级住宅区之间

C.该区主要是中产阶级和政府公务人员等的住宅区

D.该区是紧靠高级住宅区旁边发展起来的

24.我国农业耕作方式的“东耕西牧”,粮食作物分布的“北麦南稻”以及糖料作物的“南蔗北甜”的分布特点,反映出农业生产活动具有:

A.季节性 B.周期性

C.地域性 D.计划性

25.决定下列农业区位选择的主导因素分别是:

①华南的双季稻种植 ②宁夏平原的水稻种植 ③新疆吐鲁番盆地的瓜果种植 ④上海郊区的乳畜业

A.①热量 ②水源 ③光照 ④市场

B.①水源 ②地形 ③热量 ④市场

C.①地形 ②国家政策 ③土壤 ④科技

D.①土壤 ②热量 ③地形 ④国家政策

26.在各项社会经济因素中,对农业区位的影响最为突出的是:

A.市场因素 B.政府的干预 C.文化传统 D.生活习惯

27.我国东南丘陵适宜种植茶树,最主要的区位因素是:

A.气候 B.土壤 C.地形 D.光照

28. 商品谷物生产农业的基本特征是:

A.气候干旱,植被稀疏 B.单位面积产量高,但商品率低

C.生产规模大,机械化程度高 D.一般把谷物生产和饲养牲畜有机结合起来

29.我国珠江三角洲的“基塘生产”是:

A.将甘蔗、果树、桑蚕的生产与养鱼有机结合起来的混合农业

B.将甘蔗、果树、桑蚕的生产与养兔有机结合起来的混合农业

C.将水稻、果树、桑蚕的生产与养羊有机结合起来的混合农业

D.将油菜、果树、桑蚕的生产与养鱼有机结合起来的混合农业

30.不同的农业生产活动对劳动力的要求是不同的,下列说法正确的是

①经济作物对于劳动力的需求大于粮食作物②粮食作物对于劳动力的需求大于经济作物③水稻种植的劳动力需求大于小麦种植④小麦种植的劳动力需求大于水稻种植

A.①③ B.①④ C.②④ D.③④

二、综合题:(共40分)

31.下面是“1997年部分大洲人口再生产表”、“1950~1993年部分大洲人口增长图”,读图表回答。(16分)

(1)将图及表中的字母(ABCDEFGH)填写在下面相匹配的大洲后:非洲 、北美 、 欧洲 、拉美 。(每空2分)

(2)分析资料可知,近几十年来, 国家人口增长很快,这是因为 。

(3)二战后, 国家人口增长缓慢,这由于是 、 等原因引起的。

(4)E洲的人口问题主要是 ,应采取的对策是 。

(5)F洲的人口问题主要是 ,应采取的对策是 。

32.读“我国某城市发展变化图”回答下列问题。(12分,每空1.5分)

(1)图B与图A相比,城市用地规模明显 ,城市人口数量 。

(2)该城市建立了 城和 区,有利于城市经济的进一步发展和保护、改善城市环境。

(3)从图中可知,随着城市的发展,自来水厂位置出现什么变化: ;并分析其原因 :

(4)请你比较城市中心区与郊区气温的差异: 并分析原因 。

33.下图是“西欧国家农业生产结构示意图”,读后分析回答下列问题。(10分)

(1)A阶段农业生产以 业为主,B阶段农业生产是种植业和畜牧业并重,C阶段则以 业为主,这种结构变化的社会经济原因是 。

(2)C阶段的生产对象是 ,产品主要是 ; 和 是影响其生产的两个重要因素。

(3)西欧人称牧草为“绿色金子”,我国西部称牧草为“天然蓄水池”,可见种植牧草越来越受人们重视,试比较我国西部畜牧业与西欧乳畜业的差异:

①西欧的牧草大部分分布在 气候区,这种气候的特点是 ,适宜多汁牧草的生长。②我国西部的牧草分布在 气候区和 高山 气候区。

座位号

高2009级高一第二学期第二次单元测试试卷(答卷)

总分:100分 考试时量:85分钟

单项选择题:

请同学们将答案认真填写在答题卡上。每小题只有一个正确选项。

二、综合题:(共40分)

31.(18分,(1)每空2分,其余各题每空1分)

(1) 、 、 、 。(每空2分)

(2) 。

(3) 、 。

(4) , 。

(5) , 。

32.(12分,每小题1.5分)

(1) , 。

(2) 。

(3) ; :

(4) ; 。

33.(10分,每空1分)

(1) , , 。

(2) , ; 、 。

(3) 气候区,特点是 , 气候区。

高2009级高一第二学期第二次单元测试试卷(答案)

选择题

1-5A C C A D 6-10 C B B B C 11-15B C B D A

16-20A C B A B 21-25C B A C A 26-30A B C A A

31.(1)BE DH AF CG (2)发展中政治独立、医疗进步、死亡率下降等;(3)发达 社会经济 文化教育(4)人口增长过快 严格控制人口增长等(5)人口老龄化改变生育观念,鼓励人口生育等

32.(1)扩大 增多(2)卫星 新(3)向河流上游城外迁移 上游水质好

(4)中心区气温较高 中心区人口密集,工业发达,产生大量热量。

33.(1)种植 乳畜 市场(2)奶牛 牛奶 市场 交通(3)温带海洋性 夏季凉爽,冬季温暖,降水季节分配均匀 温带大陆性

总分:100分 考试时量:85分钟

一、单项选择题:(30个小题,共计60分)

读“发达国家与发展中国家人口增长图”,回答1~2题:

1、图中A类国家人口再生产的特点是:

A.低出生率、低死亡率、低自然增长率

B.高出生率、高死亡率、低自然增长率

C.高出生率、低死亡率、高自然增长率

D.高出生率、低死亡率、低自然增长率

2、下列既属于B类国家,人口再生产又进入“现代型”阶段的是:

A.尼日利亚 B.德国

C.古巴 D.印度

读不同国家人口增长示意图,回答3~4题:

3.与目前我国人口增长状况相似的类型是:

A.① B.②

C.③ D.④

4.图中国家类型④所反映的主要问题是:

A.人口老龄化严重,社会负担过重

B.少年儿童比重大,就业压力过大

C.城市人口比重大,劳动力过剩

D.人口总数太少,劳动力严重缺少

读下面甲图和乙图,回答5~8题。

5.中国目前处于甲图四个阶段中的:

A.a B.b C.c D.d

6.印度目前处于甲图四个阶段中的:

A.a B.b C.c D.d

7.乙图中与甲图中的阶段d一致的是:

A.a B.b C.c D.都不是

8.下列国家位于阶段d水平的是:

A.巴西、日本 B.德国、澳大利亚

C.尼日利亚、蒙古 D.埃及、南非

甲图表示各类城市用地付租能力与市中心的距离关系,乙图表示某地城市地租等值线。读图回答9~11题:

9.甲图中,线段a、b、c依次表示:

A.住宅、工业、商业 B.商业、住宅、工业

C.商业、工业、住宅 D.工业、商业、住宅

10.乙图中造成局部地租分布等值线向城外凸出的主要因素是:

A.地形条件 B.人口分布 C.交通运输 D.行政干预

11.若在乙图中①—④处选建一处大型仓储式超市,最好选在:

A.①处 B.②处 C.③处 D.④处

“牧童经济”是一个生动的比喻,使人们想起牧童在放牧时,只顾放牧而不管草原在破坏,它是英国著名的经济学家 K . E .博尔丁提出的一种现有的对自然界进行掠夺、破坏式的经济模式。其主要特点是把地球看成一个取之不尽的资源宝库,并且进行无限度地索取,使自然生态遭到毁灭性的破坏,同时,造成废物大量积累,使环境污染日益严重。根据你的理解,回答 12 - 14 题:

12.下列恶果不是由“牧童经济”模式造成的是:

A.土地沙漠化 B.大气污染 C.破坏性地震 D.温室效应

13.下列经济模式不属于“牧童经济”的是:

A.刀耕火种,毁林开荒 B.南水北调,发展生产

C.围湖造田,开垦荒地 D.发展工业,不管排放

14.下列关于“牧童经济”的叙述正确的是:

A.它是发展中国家经济发展的产物,而发达国家不会产生

B.是低投人、高效益的模式

C.体现了传统发展模式的优点

D.体现了人类活动与地理环境之间的尖锐矛盾

下图为我国某城市城区地租分布等值线图(数值:a>b>c),读图判断15~16题:

15.该市重工业不断向东北部迁移,主要原因可能是:

①城区地价上涨 ②为了缓解城区日益严重的环境污染

③北部人口众多,有大量剩余劳动力 ④北部地区矿产资源丰富

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

16.近年来,甲地出现了高级住宅群,主要原因是甲地:

A.位于城区外缘,环境质量好 B.远离中心城区,地价便宜

C.地势开阔,便于建立住宅区 D.位于河流附近,取水方便

下图为“某城市内部功能分区示意图”,读图完成17~19题。

17. 在图中,③区:

A. 是城市的生产中心 B. 常住居民最多

C. 内部分区明显 D. 环境质量最差

18. 在②区内,可以布局:

A. 学校、体育馆 B. 消防车库、城市雕塑

C. 政府机关、停车场 D. 超市、文化馆

19. ①、④是住宅用地为主的卫星城。造成它们地价差异的主要因素,并不是:

A. 与市中心的距离 B. 自然环境条件

C. 基础服务设施 D. 交通通达度

2004年7月中旬,北京、西安、上海等城市遭遇暴雨侵袭,给城市交通和公共管理带来一次“突发性考验”。回答20~21题。

20.一般而言,城市降水强度和频率高于郊区,这是由于:

A.城市处于城市环流的高压区 B.城市处于城市环流的低压区

C.城市建筑物使暖湿气流长期滞留 D.城市大多位于沿海低地

21.暴雨对城市的“突发性考验”,将“城市病”暴露无遗,“城市病”主要表现在:

环境质量下降 ②交通堵塞 ③城市人口比重不断上升

④排水不畅 ⑤城市用地规模不断扩大

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.②③⑤

读右图回答22-23题。

22.图中数字所代表的城市地域分区,对应关系正确的是:

A.1—中心商务区2—中级住宅区

B.3—低级住宅区5—高级住宅区

C.2—批发轻工业区4—高级住宅区

D.4—中心商务区5—低级住宅区

23.关于图中数码4的叙述,错误的是:

A.该处为高级住宅区

B.该区趋向高级住宅区的两侧,处于高级住宅区和低级住宅区之间

C.该区主要是中产阶级和政府公务人员等的住宅区

D.该区是紧靠高级住宅区旁边发展起来的

24.我国农业耕作方式的“东耕西牧”,粮食作物分布的“北麦南稻”以及糖料作物的“南蔗北甜”的分布特点,反映出农业生产活动具有:

A.季节性 B.周期性

C.地域性 D.计划性

25.决定下列农业区位选择的主导因素分别是:

①华南的双季稻种植 ②宁夏平原的水稻种植 ③新疆吐鲁番盆地的瓜果种植 ④上海郊区的乳畜业

A.①热量 ②水源 ③光照 ④市场

B.①水源 ②地形 ③热量 ④市场

C.①地形 ②国家政策 ③土壤 ④科技

D.①土壤 ②热量 ③地形 ④国家政策

26.在各项社会经济因素中,对农业区位的影响最为突出的是:

A.市场因素 B.政府的干预 C.文化传统 D.生活习惯

27.我国东南丘陵适宜种植茶树,最主要的区位因素是:

A.气候 B.土壤 C.地形 D.光照

28. 商品谷物生产农业的基本特征是:

A.气候干旱,植被稀疏 B.单位面积产量高,但商品率低

C.生产规模大,机械化程度高 D.一般把谷物生产和饲养牲畜有机结合起来

29.我国珠江三角洲的“基塘生产”是:

A.将甘蔗、果树、桑蚕的生产与养鱼有机结合起来的混合农业

B.将甘蔗、果树、桑蚕的生产与养兔有机结合起来的混合农业

C.将水稻、果树、桑蚕的生产与养羊有机结合起来的混合农业

D.将油菜、果树、桑蚕的生产与养鱼有机结合起来的混合农业

30.不同的农业生产活动对劳动力的要求是不同的,下列说法正确的是

①经济作物对于劳动力的需求大于粮食作物②粮食作物对于劳动力的需求大于经济作物③水稻种植的劳动力需求大于小麦种植④小麦种植的劳动力需求大于水稻种植

A.①③ B.①④ C.②④ D.③④

二、综合题:(共40分)

31.下面是“1997年部分大洲人口再生产表”、“1950~1993年部分大洲人口增长图”,读图表回答。(16分)

(1)将图及表中的字母(ABCDEFGH)填写在下面相匹配的大洲后:非洲 、北美 、 欧洲 、拉美 。(每空2分)

(2)分析资料可知,近几十年来, 国家人口增长很快,这是因为 。

(3)二战后, 国家人口增长缓慢,这由于是 、 等原因引起的。

(4)E洲的人口问题主要是 ,应采取的对策是 。

(5)F洲的人口问题主要是 ,应采取的对策是 。

32.读“我国某城市发展变化图”回答下列问题。(12分,每空1.5分)

(1)图B与图A相比,城市用地规模明显 ,城市人口数量 。

(2)该城市建立了 城和 区,有利于城市经济的进一步发展和保护、改善城市环境。

(3)从图中可知,随着城市的发展,自来水厂位置出现什么变化: ;并分析其原因 :

(4)请你比较城市中心区与郊区气温的差异: 并分析原因 。

33.下图是“西欧国家农业生产结构示意图”,读后分析回答下列问题。(10分)

(1)A阶段农业生产以 业为主,B阶段农业生产是种植业和畜牧业并重,C阶段则以 业为主,这种结构变化的社会经济原因是 。

(2)C阶段的生产对象是 ,产品主要是 ; 和 是影响其生产的两个重要因素。

(3)西欧人称牧草为“绿色金子”,我国西部称牧草为“天然蓄水池”,可见种植牧草越来越受人们重视,试比较我国西部畜牧业与西欧乳畜业的差异:

①西欧的牧草大部分分布在 气候区,这种气候的特点是 ,适宜多汁牧草的生长。②我国西部的牧草分布在 气候区和 高山 气候区。

座位号

高2009级高一第二学期第二次单元测试试卷(答卷)

总分:100分 考试时量:85分钟

单项选择题:

请同学们将答案认真填写在答题卡上。每小题只有一个正确选项。

二、综合题:(共40分)

31.(18分,(1)每空2分,其余各题每空1分)

(1) 、 、 、 。(每空2分)

(2) 。

(3) 、 。

(4) , 。

(5) , 。

32.(12分,每小题1.5分)

(1) , 。

(2) 。

(3) ; :

(4) ; 。

33.(10分,每空1分)

(1) , , 。

(2) , ; 、 。

(3) 气候区,特点是 , 气候区。

高2009级高一第二学期第二次单元测试试卷(答案)

选择题

1-5A C C A D 6-10 C B B B C 11-15B C B D A

16-20A C B A B 21-25C B A C A 26-30A B C A A

31.(1)BE DH AF CG (2)发展中政治独立、医疗进步、死亡率下降等;(3)发达 社会经济 文化教育(4)人口增长过快 严格控制人口增长等(5)人口老龄化改变生育观念,鼓励人口生育等

32.(1)扩大 增多(2)卫星 新(3)向河流上游城外迁移 上游水质好

(4)中心区气温较高 中心区人口密集,工业发达,产生大量热量。

33.(1)种植 乳畜 市场(2)奶牛 牛奶 市场 交通(3)温带海洋性 夏季凉爽,冬季温暖,降水季节分配均匀 温带大陆性

同课章节目录