人教版语文必修2第二单元单元复习与测试 (同步测试)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修2第二单元单元复习与测试 (同步测试) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 36.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-03 21:52:52 | ||

图片预览

文档简介

人教版高中语文必修二第二单元同步检测试卷

(满分100分,考试时间100分钟)

一、现代文阅读(每小题3分, 共9分)

(一)阅读下面的文字,完成1~3题。

希望孩子“孝”你还是“爱”你?

辛子

儒家特别强调 “孝”,久而久之,孝就成了中华民族的传统美德,从来无人怀疑,也无人敢怀疑。可是,如果我的孩子问我:妈妈,你希望我孝顺你,还是爱你?我会选择后者:我希望我的孩子爱我,但不必“孝”我。

首先,“爱”是平等的,自由的,它与身份、地位、年龄和阶层没有关系; 而一个“孝”字,就区别出了身份、地位、年龄和阶层以及上下级的关系,就我个人而言,很不喜欢这种区别,因为缺乏“平等”。没有“平等”也无从谈“自由”。我不希望自己的孩子是个心灵缺乏自由的人。

其次,“爱”必须发自内心,是心底里真正情感的涌现,心里没有感情,是“爱”不起来的;而“孝”与内心真实的情感似乎没多大关系。与真实的情感相比,“孝”更多的是一种责任与义务——因为你曾对我付出了,所以我现在必须“孝敬”你——如果我的孩子只是出于“责任与义务”而对我尽“孝”,却不真的爱我,说实话,我会感觉很悲哀,会认为是作为一个母亲的失败。

此外,“爱”是广阔的,而“孝”是狭义的。一个有“爱心”的人,不仅爱父母,爱朋友,他还会爱属于他的生活,爱他所居住的环境,并因爱而怀有一份公德之心;但是,一个只有“孝心”的人,他虽然会孝敬父母孝敬家人,却不会去“孝敬”家庭外的一草一木,也不会去“孝敬”他所居住的生活环境。从这一点来说,“孝”更多的是一种私人行为,是一种私有化的品德,而非现代社会所强调的“公德心”。

在国内时,常听到有人对孩子说:“父母辛苦生下了你,又辛苦养大了你,你长大了得好好孝顺父母”。此外,也常听到人们感叹说“母爱是无私的”——对比一下这二种说法,我总觉得他们是多么自相矛盾。既然母爱无私,为什么还期待着孩子将来的“孝顺”呢?“我是你妈,我辛苦生下你并辛苦养育了你,你长大后得好好孝顺我,才对得起养育之恩”——如果,为人母者都抱着这样的想法,现在对孩子呵护,只是为了索取孩子将来的回报,那么我觉得这样的“母爱”太自私了。我不希望自己成为这样自私的母亲。

我希望我的孩子爱我,但不必“孝”我。因为我希望她明白生命的平等,懂得心灵的自由是多么可贵,她可以平等自由地爱我,但不必承受“孝”的枷锁;我希望她有感恩之心,但不是出于责任与义务,不是为了回报去感恩,而是认识到生命的珍贵,知道这世间万物与自己的每一个邂逅都如此不可多得,从而发自内心地对这个世界心怀一份敬畏与尊重。

1.关于“孝”,下列说法不符合原文的一项是( )(3分)

A.“孝”成了中华民族的传统美德,从来无人怀疑,也无人敢怀疑。可是,作者对此却不以为然,不希望孩子只对自己“孝”。

B.作为传统的“孝”,体现了身份、地位、年龄和阶层以及上下级之间的差别,虽有自由,但缺乏平等,作者对之并不欣赏。

C.作者认为,与爱的发自内心的特点相比,“孝”与内心真实的情感似乎没多大关系。它更多的体现为一种责任与义务。

D.“孝”是狭义的,与爱不同,“孝”更多的是一种私人行为,是一种私有化的品德,而不是现代社会所强调的“公德心”。

2.关于原文的结构,下列分析不符合原文的一项是( )(3分)

A.文章第一段,作者首先点出了自己要谈论的“孝”,并提出了自己的观点——不选择孝而选择爱,希望孩子爱自己,不必“孝”自己。

B.第2、3、4三段分别从三个不同方面——是否平等、是否发自内心、是广阔还是狭义等分析了爱和孝的不同,鲜明地表现了作者的倾向性。

C.第五段针对国内的有些观点表明自己的看法,作者不赞同“你长大了得好好孝顺父母”的说法,但对“母爱是无私的”的观点表示认可。

D.文章末段,作者希望自己的孩子爱自己而不是“孝”自己,原因之一是她希望孩子能明白生命的平等,懂得心灵的自由是非常可贵的。

3.下列说法符合原文意思的一项( )(3分)

A.如果孩子孝顺,作者会因此感觉很悲哀,会认为是作为一个母亲的失败。因为“孝”与内心真实的情感没多大关系,只是一种责任与义务。

B.作者认为,一个有“爱心”的人,会爱父母,爱朋友,还会爱生活,爱环境,并因爱而怀有公德之心,而有“孝心”的人却做不到这些。

C.关于母爱,作者一方面认为“母爱是无私的”,一方面也认为“母爱太自私了”,这说明作者对于母爱的无私与否,还有待于进一步探讨。

D.作者希望自己的孩子能认识到生命的珍贵,知道这世间万物与自己的每一个邂逅都不可多得,从而发自内心地对这个世界心怀敬畏与尊重。

二、古代诗文阅读(36分)

(一)阅读下面诗歌,完成诗后题目。(11分)

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。

乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。

桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽!士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也。

桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。

三岁为妇,靡室劳矣;夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。静言思之,躬自悼矣。

及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。 总角之宴,言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!

(《诗经·氓》)

4.下列各句加点字解释错误的一项是( )(3分)

A.靡室劳矣 靡:没有 B.女也不爽 爽:差错

C.泣涕涟涟 涕:眼泪 D.来即我谋 即:立即

5.下列各组加点字意义用法相同的一组是( )(3分)

A.氓之蚩蚩,抱布贸丝 恐年岁之不吾与

B.乘彼垝垣,以望复关 纷吾既有此内美兮,又重之以修能

C.兄弟不知,咥其笑矣 信誓旦旦,不思其反

D.三岁为妇,靡室劳矣 庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁

6. 将上文中划线句子翻译成现代汉语。(5分)

匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。

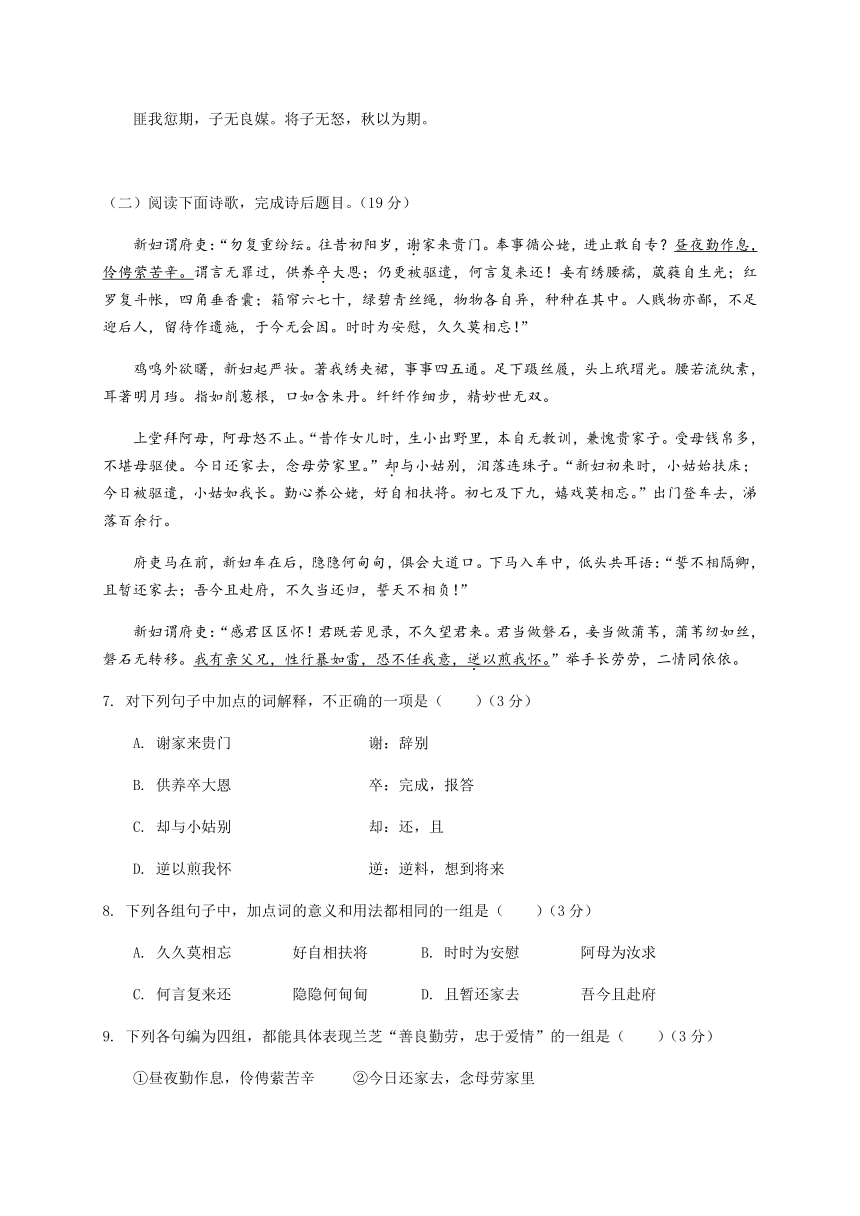

(二)阅读下面诗歌,完成诗后题目。(19分)

新妇谓府吏:“勿复重纷纭。往昔初阳岁,谢家来贵门。奉事循公姥,进止敢自专?昼夜勤作息,伶俜萦苦辛。谓言无罪过,供养卒大恩;仍更被驱遣,何言复来还!妾有绣腰襦,葳蕤自生光;红罗复斗帐,四角垂香囊;箱帘六七十,绿碧青丝绳,物物各自异,种种在其中。人贱物亦鄙,不足迎后人,留待作遗施,于今无会因。时时为安慰,久久莫相忘!”

鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。著我绣夹裙,事事四五通。足下蹑丝履,头上玳瑁光。腰若流纨素,耳著明月珰。指如削葱根,口如含朱丹。纤纤作细步,精妙世无双。

上堂拜阿母,阿母怒不止。“昔作女儿时,生小出野里,本自无教训,兼愧贵家子。受母钱帛多,不堪母驱使。今日还家去,念母劳家里。”却与小姑别,泪落连珠子。“新妇初来时,小姑始扶床;今日被驱遣,小姑如我长。勤心养公姥,好自相扶将。初七及下九,嬉戏莫相忘。”出门登车去,涕落百余行。

府吏马在前,新妇车在后,隐隐何甸甸,俱会大道口。下马入车中,低头共耳语:“誓不相隔卿,且暂还家去;吾今且赴府,不久当还归,誓天不相负!”

新妇谓府吏:“感君区区怀!君既若见录,不久望君来。君当做磐石,妾当做蒲苇,蒲苇纫如丝,磐石无转移。我有亲父兄,性行暴如雷,恐不任我意,逆以煎我怀。”举手长劳劳,二情同依依。

7. 对下列句子中加点的词解释,不正确的一项是( )(3分)

A. 谢家来贵门 谢:辞别

B. 供养卒大恩 卒:完成,报答

C. 却与小姑别 却:还,且

D. 逆以煎我怀 逆:逆料,想到将来

8. 下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )(3分)

A. 久久莫相忘 好自相扶将 B. 时时为安慰 阿母为汝求

C. 何言复来还 隐隐何甸甸 D. 且暂还家去 吾今且赴府

9. 下列各句编为四组,都能具体表现兰芝“善良勤劳,忠于爱情”的一组是( )(3分)

①昼夜勤作息,伶俜萦苦辛 ②今日还家去,念母劳家里

③指如削葱根,口如含朱丹 ④君当做磐石,妾当做蒲苇,蒲苇纫如丝,磐石无转移。

⑤勤心养公姥,好自相扶将 ⑥誓不相隔卿,且暂还家去

A.①②④⑥ B.①②④⑤ C.②③④⑤ D.②③④⑥

10.将上文中划线句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)昼夜勤作息,伶俜萦苦辛。(5分)

(2)我有亲父兄,性行暴如雷,恐不任我意,逆以煎我怀。(5分)

(三)名篇名句默写(6分,每空1分)

11.补写出下列句子中的空缺部分。

(1) 《氓》中,用“ , ”写男子初见女子时忠厚老实的样子。

(2) 在《离骚》中,屈原诉说自己曾因佩戴蕙草而遭到贬逐,也曾被加上采摘白芷的罪名,但他坚定地表示:“ , 。”

(3) 《诗经·采薇》中写在一个雨雪纷飞的日子,戍卒终于踏上了归途,然而他们没有一丝欢愉,只感到一片悲凉,他们忧伤地想起当初:“ , ”。

三、语言文字运用(15分)

12.依次填入文中横线上的成语,恰当的一项是(3分)( )

世界卫生组织的一项研究报告显示,目前我国近视患者超过6亿人,青少年近视率居世界第一。如此看来,我国学生近视呈现高发、低龄化趋势绝非 。《中国学生近视高发亟待干预》提到的一组数据也令人 :从小学一年级至初中一年级,中国学生的近视比例上升了50%以上。学生近视呈现高发、低龄化趋势,原因诸多:电子产品的伤害,学习负担过重,缺少户外运动……防控孩子近视已 ,不容丝毫延宕。其中,家庭负有不可推卸的责任。据调查,孩子近视,一些家长 ,认为只要成绩好即可,显然,这是对孩子不负责任。

A. 骇人听闻 触目惊心 刻不容缓 不以为然

B. 耸人听闻 惊心动魄 刻不容缓 不以为然

C. 耸人听闻 触目惊心 迫在眉睫 不以为意

D. 骇人听闻 惊心动魄 迫在眉睫 不以为意

13.下列各句中,没有语病的一句是(3分)( )

A.土楼历史体验馆以土楼历史为背景,以土楼文化为主线,结合历史图片、历史物品、历史资料、历史人物,通过多媒体手段,展现当年的土楼生活。

B.一张小小的第二代身份证,竟被汉语言专家们挑出了四个值得商榷的语病。面对如此混乱的用词、用字的状况,让人忧虑。

C.《物种起源》是达尔文花费20年心血写成的巨著,创立了以自然选择为基础的进化学说,被恩格斯誉为19世纪自然界三大发现之一。

D.今日中国人,不再视竞争如敌对,视落后如失败,视空手而归如羞辱,因为他们相信,一个强大国家的内涵无需用金牌奠基,一个洋溢人性光辉的民族更具魅力。

14.填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一项是( ??)(3分)

人终究是个经验的动物,____________。如果只生活在天气预报的数字上,你永远也不会懂得零下17度的寒冷到底有多冷。一旦被来自外部的意见操控,你就会错过很多。比如,依靠天气预报了解气候过生活的人,可能永远也不会知道,这场寒冷过去后,什么时候小草才会发芽,什么时候燕子要飞回来……

A.既需要听别人说,又需要自己的亲身感受

B.除了自己去亲身感受,还需要听别人说

C.听人说得再多,也不如自己的亲身感受

D.不需要听别人说,而是要靠自己去亲身感受

15.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字(5分)

空白手法是中国传统绘画艺术中一种常见的表现手法。如八大山人画的鱼,齐白石画的对虾,纸上别无他物,但我们却能感到满眼碧波,这就是 ? ?① ? ?。我国的古典诗词中也有许多这样的例子,读者在鉴赏中, ? ?② ? ?,从而获得审美的体验。如贾岛的《寻隐者不遇》:“松下问童子,言师采药去,只在此山中,云深不知处。”实写作者和童子的对话,而诗人“问”的内容省去了,隐者是什么样子的也没有介绍,但我们可以想像得出隐者出没于高山云海之中,濯足于山涧小溪之旁……这种以实写虚的表现手法,也可以称之为 ? ? ③ ? ? 。

四、作文(40分)

16. 阅读下面的材料,根据要求写作。(40分)

年轻时的黄磊在《我想我是海》这首歌中唱道: “没人分享,再多的成就都不圆满。没人安慰,苦过了还是酸。”回想你成长的路上,有没有这样一个人,或珍视你的汗水与付出,或抚慰你的失落与伤痛,或分享你的喜悦与感动,或提醒你冷静与反思,或给予你支持与鼓励……让你一步步成长为更好的自己。

请以“有你真好”为题,写一篇记叙文,表达你的真情实感。要求选好角度,明确文体,自拟标题;不得出现真实班级与姓名,不要套作,不得抄袭,不少于800字。

参考答案

一、(9分)

1.B(3分)

【试题分析】“虽有自由”错,原文第二段说的是缺乏“平等”。没有“平等”也无从谈“自由”。)

2.C(3分)

【试题分析】对“母爱是无私的”的观点表示认可的说法错,作者对此也没有表示认可,而是说两种说法矛盾。)

3.D(3分)

【试题分析】A“如果孩子孝顺,作者会因此感觉很悲哀”错,作者感到悲哀的是孩子“只是”出于“责任与义务”而尽“孝”;还有“孝与内心真实的情感没多大关系”和“只是一种责任与义务”表述也错误,原文有“似乎”“更多的”等限制语。B说“有孝心的人却做不到这些”,过于绝对,原文是“只有孝心的人”。C作者并没有“一方面认为……另一方面认为……”,作者只是引用两种观点,指出两种观点的矛盾之处。)

二、(36分)

4.D (3分)

5.A (3分)

6.(5分)不是我推迟婚期,(只是)你没有好的媒人。请你不要生气,就把秋天作为婚期。

7.(3分)C

8.(3分)D

9.(3分)B

10.(5分)(1)白天黑夜辛勤劳作,孤孤单单,受尽辛苦折磨。

(5分)(2)我娘家有个同胞的哥哥,性情和行为暴躁如雷。恐怕他不会顺从我的心意,想到将来使我内心煎熬。

11、(6分)(1)氓之蚩蚩,抱布贸丝。(2)亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。(3)昔我往矣,杨柳依依。

三、(15分)

12、(3分)C

【试题分析】本题主要考查成语的正确运用。此类试题解答的关键在于两点:仔细审查该词语的语言环境;注意对近义成语的分析辨别。骇人听闻:使人听了非常吃惊(多指社会上发生的凶残的事情)。耸人听闻:耸:惊动。夸大或捏造事实,使人听了感到惊异或震动。结合“我国学生近视呈现高发、低龄化趋势”分析,选用“耸人听闻”。触目惊心:看见某种严重情况而内心震惊。形容事态严重,引起轰动。惊心动魄:原指文辞优美,意境深远,使人感受极深,震动极大。后常形容使人惊骇紧张到极点。结合“《中国学生近视高发亟待干预》提到的一组数据”分析,选用“触目惊心”。刻不容缓:指形势紧迫,一刻也不允许拖延。迫在眉睫:比喻事情十分紧急,已到眼前。结合“不容丝毫延宕”分析,选用“迫在眉睫”。不以为然:指不认为是对的。表示不同意或否定。不以为意:不把它放在心上。表示对人或事抱轻视态度。结合“认为只要成绩好即可,显然,这是对孩子不负责任”分析可知,选用“不以为意”。故选C。

13. (3分)D

【试题分析】A.不合逻辑,“历史资料”包括“历史图片”和“历史物品”。 B.成分残缺,后一分句缺少主语,可以去掉“面对”。 C . 偷换主语,“创立学说”的主语应是达尔文;还应在“被恩格斯”前加“该学说”。 )

14. (3分)C

【试题分析】答题时注意分析横线前后表述的信息,整个语段强调人充分感受的重要性,故排除B;亲身感受与“听别人说”不能构成并列关系,故排除A;文意并无“不需要听别人说”的意思,故排除D。

15.(5分)①空白手法所产生的艺术效果 ②可以通过想像补充画面内容 ③诗歌中的空白艺术

【试题分析】答题时注意分析横线前后表述的信息,①处,依据前文“空白手法是中国传统绘画艺术中一种常见的表现手法”“ 但我们却能感到满眼碧波,这就是”可以推测答案;②处由前文“读者在鉴赏中”结合后文“从 而获得审美的体验”“ 但我们可以想像得出”推测;③是对整段文字的总结,文段叙述主体是“空白手法”。

四、作文(40分)

16.作文(40分)略