北师大版七上生物 5.5运输作用 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版七上生物 5.5运输作用 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 218.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-03 19:36:00 | ||

图片预览

文档简介

年级

七年级

册

上

科目

生物

编写

审核

课题

第五章第五节《运输作用》

课时

第1课时

时间

一、教学目标

1.知识目标:

(1)理解植物茎中运输水分和无机盐的部位及运输方向,说出茎中运输有机物的部位及运输方向;

(2)在实验设计中发展创新能力和合作能力,在分析与讨论中发展学生科学的思维方法。

2.过程与方法:

(1)通过设计“茎对水分和无机盐运输”的实验,进一步学会科学探究的一般方法;

(2)在以讨论为主的学习过程中,穿插学生实验、教师演示及讲授等教学方法。

3.情感态度与价值观:

(1)在实验和观察过程中,树立认真、严谨的科学态度;

(2)通过了解茎的运输作用,使学生懂得保护树皮的重要意义,并使之产生爱护树木、热爱生命、保护环境的情感。

二、教学分析

本节课是“运输作用”一节的第一课时,教学设计是基于新课程标准的课程理念,在“茎对水分和无机盐的运输”实验方案的设计中,通过自主选材、合作设计方案,拓宽了探究的空间,从而激发学生学习的主动性,发挥他们的想像力。在培养学生科学探究能力的同时,注重保护学生的发散性思维,鼓励学生尽情展现其新思路、新方法,把学生培养成创造性人才。通过对“茎对水分和无机盐的运输”实验现象和枝瘤的形成过程的观察,意在培养学生运用科学的逻辑思维方法,分析和解决问题的能力。在讨论的过程中,通过生生、师生之间的多向交流、研究和评价,加强学生与人沟通、与人合作的能力。为了让学生将所学知识与实际生活相联系,迁移思维,学以致用,在掌握茎的运输作用的基础上,通过演示树木被伤害和破坏的现象,意在激发学生爱护树木、保卫家园的深切感情,增强学生的社会责任感和环境保护意识,使其形成正确的价值观。

三、学情分析

学生具有基本的科学常识,并对生物学科有强烈的求知欲,本学期学过有关“光合作用、蒸腾作用、导管和筛管的输导作用、根吸收水分、植物体的构成”等知识,这些都为本节课的学习做了前提和铺垫,学生可以用已有知识通过分析、再通过课前学习教师自制的微课、讨论来完成此课。

四、教学重难点

重点:水分和无机盐的运输及结构基础;有机物的运输及结构基础

难点:探究并观察茎对水分和无机盐的运输;观察导管和筛管

五、教学资源

教师制作微课视频资料、学生课前进行角色扮演排练、师生自制木本植物茎的结构模式图、ppt课件、实验材料的准备

六、教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

课前学习和模型制作

制作微课,借助q群,引导学生进行课前学习,布置完成模型

通过Q群下载资料进行学习,并制作模型

借助微课进行了第一阶段“信息传递”的学习,为第二阶段“吸收内化”作好了铺垫。

引入新课

组织学生展示《茎的罢工》小品,从这个角色扮演中我们可以看出叶和根的作用分别是什么呢?那么茎的作用是什么呢?

学生表演

学生回答

激发学生的兴趣,引入新课

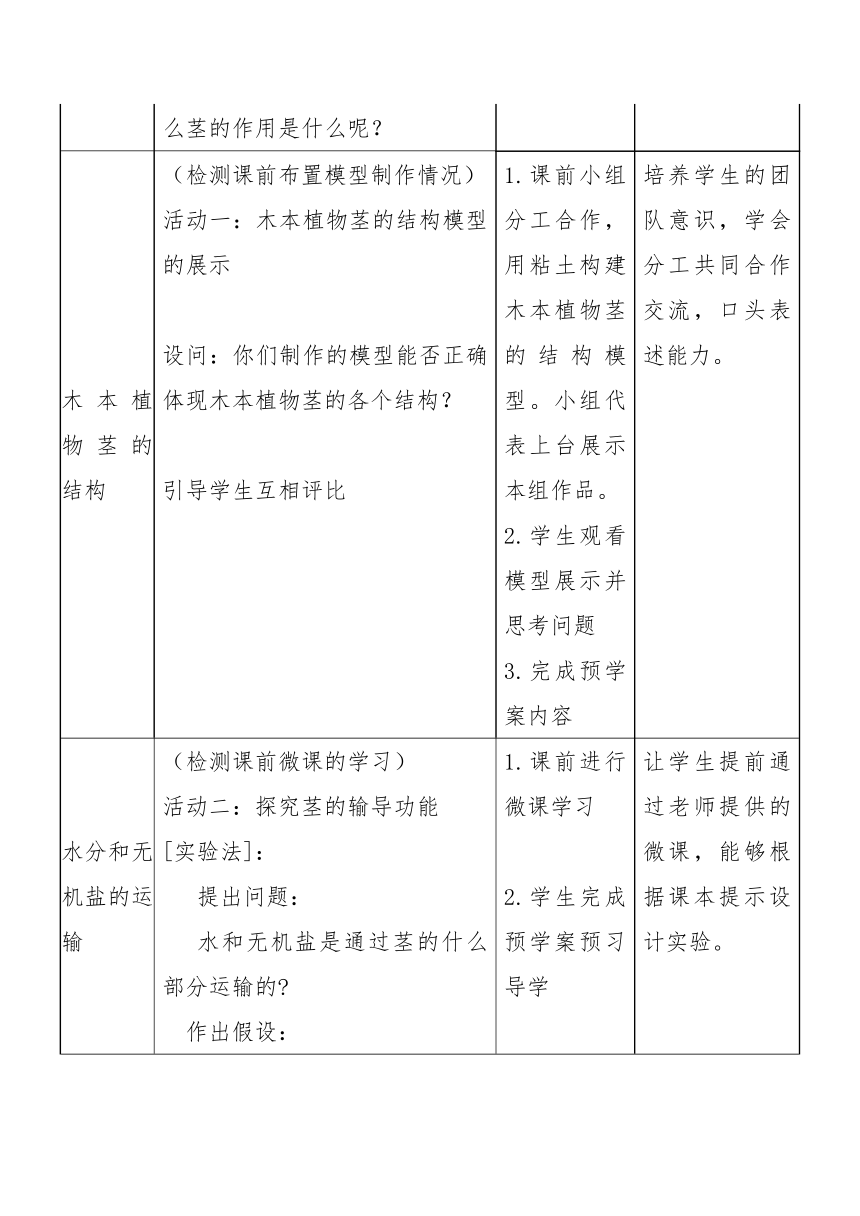

木本植物茎的结构

(检测课前布置模型制作情况)

活动一:木本植物茎的结构模型的展示

设问:你们制作的模型能否正确体现木本植物茎的各个结构?

引导学生互相评比

1.课前小组分工合作,用粘土构建木本植物茎的结构模型。小组代表上台展示本组作品。

2.学生观看模型展示并思考问题

3.完成预学案内容

培养学生的团队意识,学会分工共同合作交流,口头表述能力。

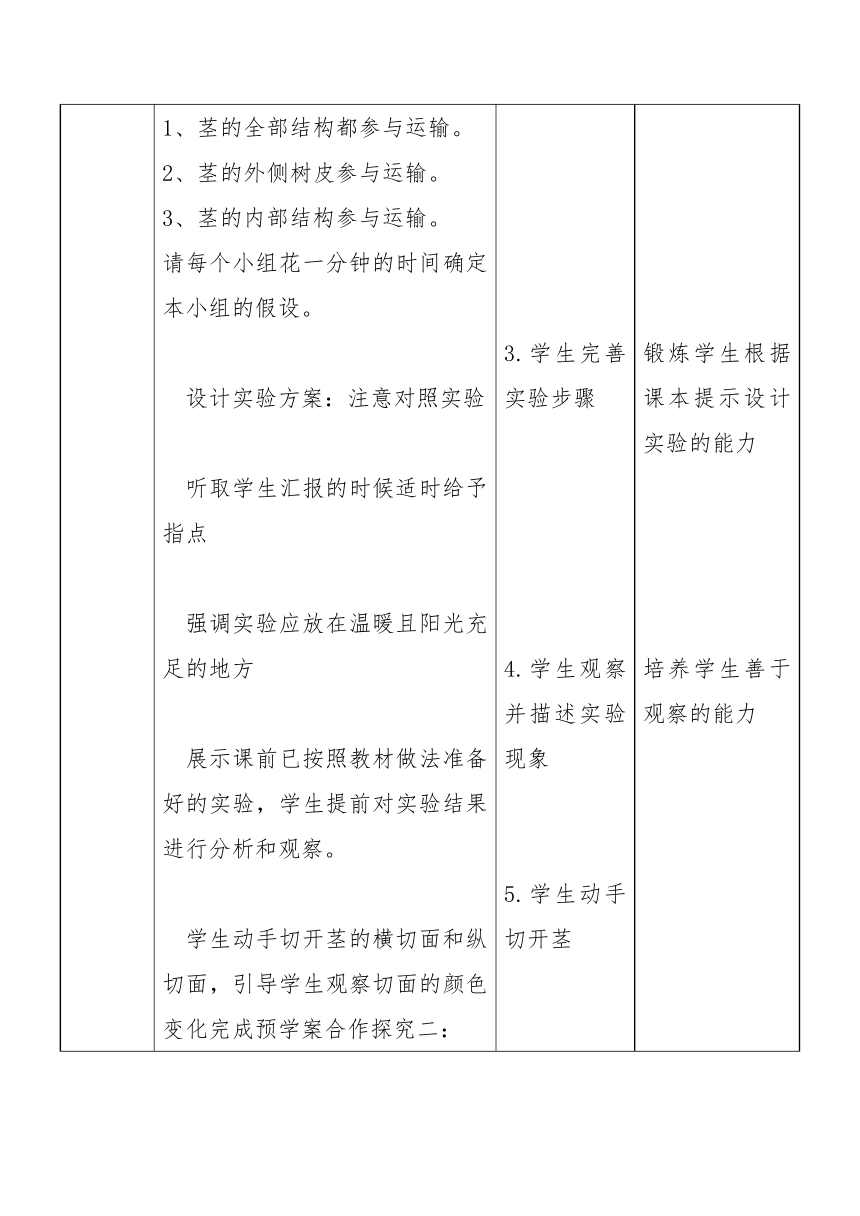

水分和无机盐的运输

(检测课前微课的学习)

活动二:探究茎的输导功能

[实验法]:

提出问题:

水和无机盐是通过茎的什么部分运输的?

作出假设:

1、茎的全部结构都参与运输。

2、茎的外侧树皮参与运输。

3、茎的内部结构参与运输。

请每个小组花一分钟的时间确定本小组的假设。

设计实验方案:注意对照实验

听取学生汇报的时候适时给予指点

强调实验应放在温暖且阳光充足的地方

展示课前已按照教材做法准备好的实验,学生提前对实验结果进行分析和观察。

学生动手切开茎的横切面和纵切面,引导学生观察切面的颜色变化完成预学案合作探究二:

1、甲、乙两组的实验现象相同吗?

2、从茎的横切面上看,染成红色的是茎的哪一部分?

3、茎内部结构被染成红色说明什么问题?

4、该实验得到什么结论?

总结:

茎中被染成红色部分是输送水和无机盐的通道木质部,根吸收的水分和无机盐就是通过茎的木质部中的导管运输的,方向是自下而上。

1.课前进行微课学习

2.学生完成预学案预习导学

3.学生完善实验步骤

4.学生观察并描述实验现象

5.学生动手切开茎

6.完成预学案

7.学生讨论并交流

让学生提前通过老师提供的微课,能够根据课本提示设计实验。

锻炼学生根据课本提示设计实验的能力

培养学生善于观察的能力

培养学生认真观察、总结、合作交流以及口头表达能力

有机物的运输

1.出示马铃薯的图,动手试一试

设问:我们食用的马铃薯是它的什么器官?马铃薯滴加碘液后变蓝,说明什么?埋入地下的根从何处获得有机物?

2.出示橡胶树收集橡胶的图片

设问:你能发现橡胶是从哪里流淌出来的吗?

3.多媒体出示枝瘤的图片,分析其形成原因,完成预学案合作探究三

描述切囗上方和下方的形态变化。

试解释切囗上方形成瘤状物的原因。

根据上述实验结果推断茎运输有机物的部位。

总结:叶制造的有机物是通过茎中的韧皮部运输的,运输方向是自上而下。

1.可能是茎将叶的淀粉运输来的。

2.可能是从树皮流淌出来的

3.完成预学案

4.学生讨论并交流

培养学生的推测能力

培养学生的推测能力

培养学生认真观察、总结、合作交流以及口头表达能力

导管和筛管

探究主题四:导管和筛管

(检测微课学习)

1.出示导管、筛管的图片,学生结合所学的微课,讨论:

导管和筛管的形状、细胞有什么特点?完成预学案合作探究四

1.课前进行微课学习

2.学生回答问题展开讨论

3.完成预学案

4.学生回答问题

了解学生对微课学习所掌握的程度,培养学生利用教材资源学习的能力。

课堂小结

请大家交流本节课的收获

学生发言

培养语言表达能力

学以致用

插花时,我们将茎剪断后要立刻插入水中,这是为什么?

课后尝试制作七彩玫瑰

3、俗话说,树“不怕空心,就怕剥皮”,分析一下其中的道理。

4、果农为了增产常将结果的枝条剥去一圈树皮,称为环剥,这是为什么?

5、情感升华:树木被破坏的情景

学生分析

学以致用

小试身手

选择题

学生开火车

学以致用

七、板书设计

第五节:运输作用

茎的结构

水分和无机盐的运输

部位:木质部

通道:导管

方向:自下向上

有机物的运输

部位:韧皮部

通道:筛管

方向:自上而下

导管和筛管

所在部位

运输物质

运输方向

组成细胞

导管

木质部

水、无机盐

自下向上

死细胞

筛管

韧皮部

有机物

自上而下

活细胞

八、教学后记

课程标准“倡导探究性学习”,以及现在的生本教育理念,是本节教学设计的主旨思路,因此,在教学设计中通过4个探究主题逐步建立起有关植物运输作用的重要概念。在教学过程中。让学生亲历一系列的活动,如课前小组学习微课后进行茎的结构的建模、小组讨论完成实验报告,预测实验结果,动手进行茎的解剖,各小组进行阐述、点评,在个人智慧和集体智慧的相互交流中完成“茎运输水分和无机盐”实验探究。经历探究过程后,学生观察和分析实验现象、得出结论,在此过程中提高了分析问题、解决问题的能力,训练了学生探究的技能,领悟了科学探究的基本方法。在学习有机物运输的相关知识的同时,教师则通过联系生活实际,通过分析枝瘤的形成,构建知识体系。另外,结合现实生活中的“插花”、“七彩玫瑰”“果树增产”、“破坏树木”等现象,学以致用,强化概念,同时也达到了情感态度价值观的升华。

九、附小品《茎的罢工》

神气的叶说:“大家好!我是植物的叶。没有我,你们都会饿死。”

傲气的根说:“大家好!我是植物的根。我要是不工作,你们都会渴死的。”

于是,一直沉默不语的茎开始罢工。

萎蔫的叶说:“快给我水!我要渴死了!”

饥饿的根说:“我太饿了,哪儿有吃的?”

?

七年级

册

上

科目

生物

编写

审核

课题

第五章第五节《运输作用》

课时

第1课时

时间

一、教学目标

1.知识目标:

(1)理解植物茎中运输水分和无机盐的部位及运输方向,说出茎中运输有机物的部位及运输方向;

(2)在实验设计中发展创新能力和合作能力,在分析与讨论中发展学生科学的思维方法。

2.过程与方法:

(1)通过设计“茎对水分和无机盐运输”的实验,进一步学会科学探究的一般方法;

(2)在以讨论为主的学习过程中,穿插学生实验、教师演示及讲授等教学方法。

3.情感态度与价值观:

(1)在实验和观察过程中,树立认真、严谨的科学态度;

(2)通过了解茎的运输作用,使学生懂得保护树皮的重要意义,并使之产生爱护树木、热爱生命、保护环境的情感。

二、教学分析

本节课是“运输作用”一节的第一课时,教学设计是基于新课程标准的课程理念,在“茎对水分和无机盐的运输”实验方案的设计中,通过自主选材、合作设计方案,拓宽了探究的空间,从而激发学生学习的主动性,发挥他们的想像力。在培养学生科学探究能力的同时,注重保护学生的发散性思维,鼓励学生尽情展现其新思路、新方法,把学生培养成创造性人才。通过对“茎对水分和无机盐的运输”实验现象和枝瘤的形成过程的观察,意在培养学生运用科学的逻辑思维方法,分析和解决问题的能力。在讨论的过程中,通过生生、师生之间的多向交流、研究和评价,加强学生与人沟通、与人合作的能力。为了让学生将所学知识与实际生活相联系,迁移思维,学以致用,在掌握茎的运输作用的基础上,通过演示树木被伤害和破坏的现象,意在激发学生爱护树木、保卫家园的深切感情,增强学生的社会责任感和环境保护意识,使其形成正确的价值观。

三、学情分析

学生具有基本的科学常识,并对生物学科有强烈的求知欲,本学期学过有关“光合作用、蒸腾作用、导管和筛管的输导作用、根吸收水分、植物体的构成”等知识,这些都为本节课的学习做了前提和铺垫,学生可以用已有知识通过分析、再通过课前学习教师自制的微课、讨论来完成此课。

四、教学重难点

重点:水分和无机盐的运输及结构基础;有机物的运输及结构基础

难点:探究并观察茎对水分和无机盐的运输;观察导管和筛管

五、教学资源

教师制作微课视频资料、学生课前进行角色扮演排练、师生自制木本植物茎的结构模式图、ppt课件、实验材料的准备

六、教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

课前学习和模型制作

制作微课,借助q群,引导学生进行课前学习,布置完成模型

通过Q群下载资料进行学习,并制作模型

借助微课进行了第一阶段“信息传递”的学习,为第二阶段“吸收内化”作好了铺垫。

引入新课

组织学生展示《茎的罢工》小品,从这个角色扮演中我们可以看出叶和根的作用分别是什么呢?那么茎的作用是什么呢?

学生表演

学生回答

激发学生的兴趣,引入新课

木本植物茎的结构

(检测课前布置模型制作情况)

活动一:木本植物茎的结构模型的展示

设问:你们制作的模型能否正确体现木本植物茎的各个结构?

引导学生互相评比

1.课前小组分工合作,用粘土构建木本植物茎的结构模型。小组代表上台展示本组作品。

2.学生观看模型展示并思考问题

3.完成预学案内容

培养学生的团队意识,学会分工共同合作交流,口头表述能力。

水分和无机盐的运输

(检测课前微课的学习)

活动二:探究茎的输导功能

[实验法]:

提出问题:

水和无机盐是通过茎的什么部分运输的?

作出假设:

1、茎的全部结构都参与运输。

2、茎的外侧树皮参与运输。

3、茎的内部结构参与运输。

请每个小组花一分钟的时间确定本小组的假设。

设计实验方案:注意对照实验

听取学生汇报的时候适时给予指点

强调实验应放在温暖且阳光充足的地方

展示课前已按照教材做法准备好的实验,学生提前对实验结果进行分析和观察。

学生动手切开茎的横切面和纵切面,引导学生观察切面的颜色变化完成预学案合作探究二:

1、甲、乙两组的实验现象相同吗?

2、从茎的横切面上看,染成红色的是茎的哪一部分?

3、茎内部结构被染成红色说明什么问题?

4、该实验得到什么结论?

总结:

茎中被染成红色部分是输送水和无机盐的通道木质部,根吸收的水分和无机盐就是通过茎的木质部中的导管运输的,方向是自下而上。

1.课前进行微课学习

2.学生完成预学案预习导学

3.学生完善实验步骤

4.学生观察并描述实验现象

5.学生动手切开茎

6.完成预学案

7.学生讨论并交流

让学生提前通过老师提供的微课,能够根据课本提示设计实验。

锻炼学生根据课本提示设计实验的能力

培养学生善于观察的能力

培养学生认真观察、总结、合作交流以及口头表达能力

有机物的运输

1.出示马铃薯的图,动手试一试

设问:我们食用的马铃薯是它的什么器官?马铃薯滴加碘液后变蓝,说明什么?埋入地下的根从何处获得有机物?

2.出示橡胶树收集橡胶的图片

设问:你能发现橡胶是从哪里流淌出来的吗?

3.多媒体出示枝瘤的图片,分析其形成原因,完成预学案合作探究三

描述切囗上方和下方的形态变化。

试解释切囗上方形成瘤状物的原因。

根据上述实验结果推断茎运输有机物的部位。

总结:叶制造的有机物是通过茎中的韧皮部运输的,运输方向是自上而下。

1.可能是茎将叶的淀粉运输来的。

2.可能是从树皮流淌出来的

3.完成预学案

4.学生讨论并交流

培养学生的推测能力

培养学生的推测能力

培养学生认真观察、总结、合作交流以及口头表达能力

导管和筛管

探究主题四:导管和筛管

(检测微课学习)

1.出示导管、筛管的图片,学生结合所学的微课,讨论:

导管和筛管的形状、细胞有什么特点?完成预学案合作探究四

1.课前进行微课学习

2.学生回答问题展开讨论

3.完成预学案

4.学生回答问题

了解学生对微课学习所掌握的程度,培养学生利用教材资源学习的能力。

课堂小结

请大家交流本节课的收获

学生发言

培养语言表达能力

学以致用

插花时,我们将茎剪断后要立刻插入水中,这是为什么?

课后尝试制作七彩玫瑰

3、俗话说,树“不怕空心,就怕剥皮”,分析一下其中的道理。

4、果农为了增产常将结果的枝条剥去一圈树皮,称为环剥,这是为什么?

5、情感升华:树木被破坏的情景

学生分析

学以致用

小试身手

选择题

学生开火车

学以致用

七、板书设计

第五节:运输作用

茎的结构

水分和无机盐的运输

部位:木质部

通道:导管

方向:自下向上

有机物的运输

部位:韧皮部

通道:筛管

方向:自上而下

导管和筛管

所在部位

运输物质

运输方向

组成细胞

导管

木质部

水、无机盐

自下向上

死细胞

筛管

韧皮部

有机物

自上而下

活细胞

八、教学后记

课程标准“倡导探究性学习”,以及现在的生本教育理念,是本节教学设计的主旨思路,因此,在教学设计中通过4个探究主题逐步建立起有关植物运输作用的重要概念。在教学过程中。让学生亲历一系列的活动,如课前小组学习微课后进行茎的结构的建模、小组讨论完成实验报告,预测实验结果,动手进行茎的解剖,各小组进行阐述、点评,在个人智慧和集体智慧的相互交流中完成“茎运输水分和无机盐”实验探究。经历探究过程后,学生观察和分析实验现象、得出结论,在此过程中提高了分析问题、解决问题的能力,训练了学生探究的技能,领悟了科学探究的基本方法。在学习有机物运输的相关知识的同时,教师则通过联系生活实际,通过分析枝瘤的形成,构建知识体系。另外,结合现实生活中的“插花”、“七彩玫瑰”“果树增产”、“破坏树木”等现象,学以致用,强化概念,同时也达到了情感态度价值观的升华。

九、附小品《茎的罢工》

神气的叶说:“大家好!我是植物的叶。没有我,你们都会饿死。”

傲气的根说:“大家好!我是植物的根。我要是不工作,你们都会渴死的。”

于是,一直沉默不语的茎开始罢工。

萎蔫的叶说:“快给我水!我要渴死了!”

饥饿的根说:“我太饿了,哪儿有吃的?”

?