人教版九上化学 6.1金刚石 石墨和C60 导学案

文档属性

| 名称 | 人教版九上化学 6.1金刚石 石墨和C60 导学案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-04 10:21:50 | ||

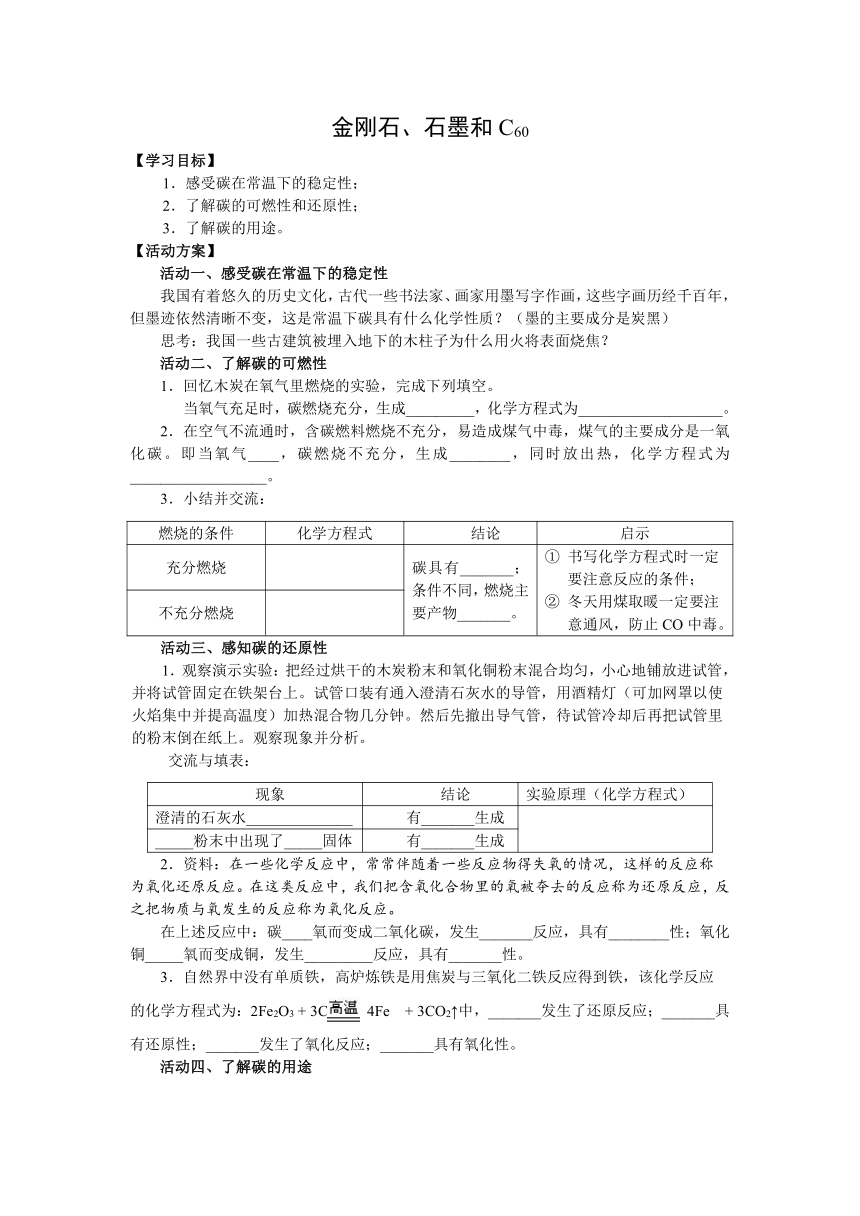

图片预览

文档简介

金刚石、石墨和C60

【学习目标】?

1.感受碳在常温下的稳定性;

2.了解碳的可燃性和还原性;

3.了解碳的用途。

【活动方案】

活动一、感受碳在常温下的稳定性

我国有着悠久的历史文化,古代一些书法家、画家用墨写字作画,这些字画历经千百年,但墨迹依然清晰不变,这是常温下碳具有什么化学性质?(墨的主要成分是炭黑)

思考:我国一些古建筑被埋入地下的木柱子为什么用火将表面烧焦?

活动二、了解碳的可燃性

1.回忆木炭在氧气里燃烧的实验,完成下列填空。

当氧气充足时,碳燃烧充分,生成_________,化学方程式为___________________。

2.在空气不流通时,含碳燃料燃烧不充分,易造成煤气中毒,煤气的主要成分是一氧化碳。即当氧气____,碳燃烧不充分,生成________,同时放出热,化学方程式为__________________。

3.小结并交流:

燃烧的条件

化学方程式

结论

启示

充分燃烧

碳具有_______;条件不同,燃烧主要产物_______。

① 书写化学方程式时一定要注意反应的条件;

② 冬天用煤取暖一定要注意通风,防止CO中毒。

不充分燃烧

活动三、感知碳的还原性

1.观察演示实验:把经过烘干的木炭粉末和氧化铜粉末混合均匀,小心地铺放进试管,并将试管固定在铁架台上。试管口装有通入澄清石灰水的导管,用酒精灯(可加网罩以使火焰集中并提高温度)加热混合物几分钟。然后先撤出导气管,待试管冷却后再把试管里的粉末倒在纸上。观察现象并分析。

交流与填表:

现象

结论

实验原理(化学方程式)

澄清的石灰水______________

有_______生成

_____粉末中出现了_____固体

有_______生成

2.资料:在一些化学反应中,常常伴随着一些反应物得失氧的情况,这样的反应称

为氧化还原反应。在这类反应中,我们把含氧化合物里的氧被夺去的反应称为还原反应,反之把物质与氧发生的反应称为氧化反应。

在上述反应中:碳____氧而变成二氧化碳,发生_______反应,具有________性;氧化铜_____氧而变成铜,发生_________反应,具有_______性。

3.自然界中没有单质铁,高炉炼铁是用焦炭与三氧化二铁反应得到铁,该化学反应

的化学方程式为:2Fe2O3 + 3C 4Fe + 3CO2↑中,_______发生了还原反应;_______具有还原性;_______发生了氧化反应;_______具有氧化性。

活动四、了解碳的用途

阅读课本P104~P108,说说碳的用途。性质 用途。

【检测反馈】

1.金刚石、石墨、C60都是碳元素组成的单质,关于它们的说法正确的是 ( )

① 碳原子的排列不同 ② 化学性质相似 ③ 物理性质相似

④ 是同一种物质 ⑤ 完全燃烧都生成二氧化碳 ⑥ 都是黑色固体

A.①②③ B.①②③④ C.①②⑤ D.③④⑤⑥

2.我国的黑白山水画用的墨汁主要成分为炭黑的微粒,用这种墨汁画的国画千百年都不易褪色,这是因为墨汁中的炭 ( )

A.具有氧化性 B.具有还原性

C.具有吸附性 D.常温下化学性质稳定

3.下列性质中,不属于碳的化学性质的是 ( )

A.稳定性 B.吸附性 C.可燃性 D.还原性

4.CuO+H2Cu+H2O,下列说法中正确的是 ( )

A.H2是还原剂,发生了还原反应 B.CuO是氧化剂,发生了还原反应

C.H2是氧化剂,发生了氧化反应 D.CuO是还原剂,发生了还原反应

5.将试管中的黑色固体加强热后,变为红色固体,同时产生一种使石灰水变浑浊的气体,该黑色粉末是 ( )

A.CuO B.C C.CuO和C D.Fe3O4 和 C

6.写出碳分别跟氧气和二氧化碳反应生成一氧化碳的两个反应的化学方程式:

_________________________________、_________________________________,

前者说明碳具有_______性,后者说明碳具有_______性。

7.(1)当氧化铜中含有少量的碳粉,某同学认为提纯的方法有以下几种:① 用筛子将碳粉筛去;② 在密闭容器内加热混合物;③ 在氧气流中加热混合物;④ 加入足量的水溶解,然后过滤。你认为哪种方法可行,为什么?_________________

(2)经过学习,我们可以初步认识到:化学反应的快慢、现象、生成物,与反应物量的多少,反应的条件有着密切的关系。请根据题目中的提示回答有关问题。(仅需各举一例)

① 使用催化剂,能改变化学反应的速率;________________________________;

② 反应物的量不同,反应的现象可能不同;______________________________;

③ 反应物的量不同,生成物可能不同;__________________________________。

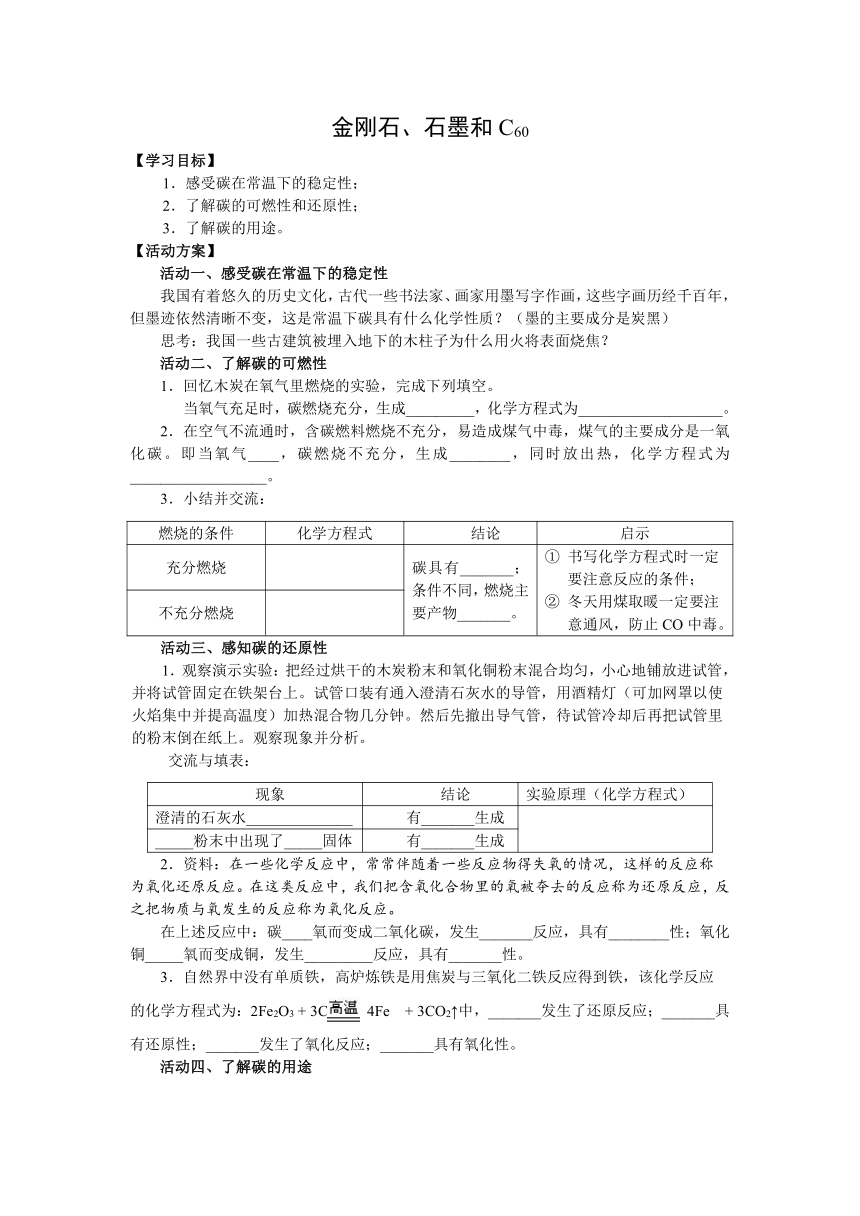

【学习目标】?

1.感受碳在常温下的稳定性;

2.了解碳的可燃性和还原性;

3.了解碳的用途。

【活动方案】

活动一、感受碳在常温下的稳定性

我国有着悠久的历史文化,古代一些书法家、画家用墨写字作画,这些字画历经千百年,但墨迹依然清晰不变,这是常温下碳具有什么化学性质?(墨的主要成分是炭黑)

思考:我国一些古建筑被埋入地下的木柱子为什么用火将表面烧焦?

活动二、了解碳的可燃性

1.回忆木炭在氧气里燃烧的实验,完成下列填空。

当氧气充足时,碳燃烧充分,生成_________,化学方程式为___________________。

2.在空气不流通时,含碳燃料燃烧不充分,易造成煤气中毒,煤气的主要成分是一氧化碳。即当氧气____,碳燃烧不充分,生成________,同时放出热,化学方程式为__________________。

3.小结并交流:

燃烧的条件

化学方程式

结论

启示

充分燃烧

碳具有_______;条件不同,燃烧主要产物_______。

① 书写化学方程式时一定要注意反应的条件;

② 冬天用煤取暖一定要注意通风,防止CO中毒。

不充分燃烧

活动三、感知碳的还原性

1.观察演示实验:把经过烘干的木炭粉末和氧化铜粉末混合均匀,小心地铺放进试管,并将试管固定在铁架台上。试管口装有通入澄清石灰水的导管,用酒精灯(可加网罩以使火焰集中并提高温度)加热混合物几分钟。然后先撤出导气管,待试管冷却后再把试管里的粉末倒在纸上。观察现象并分析。

交流与填表:

现象

结论

实验原理(化学方程式)

澄清的石灰水______________

有_______生成

_____粉末中出现了_____固体

有_______生成

2.资料:在一些化学反应中,常常伴随着一些反应物得失氧的情况,这样的反应称

为氧化还原反应。在这类反应中,我们把含氧化合物里的氧被夺去的反应称为还原反应,反之把物质与氧发生的反应称为氧化反应。

在上述反应中:碳____氧而变成二氧化碳,发生_______反应,具有________性;氧化铜_____氧而变成铜,发生_________反应,具有_______性。

3.自然界中没有单质铁,高炉炼铁是用焦炭与三氧化二铁反应得到铁,该化学反应

的化学方程式为:2Fe2O3 + 3C 4Fe + 3CO2↑中,_______发生了还原反应;_______具有还原性;_______发生了氧化反应;_______具有氧化性。

活动四、了解碳的用途

阅读课本P104~P108,说说碳的用途。性质 用途。

【检测反馈】

1.金刚石、石墨、C60都是碳元素组成的单质,关于它们的说法正确的是 ( )

① 碳原子的排列不同 ② 化学性质相似 ③ 物理性质相似

④ 是同一种物质 ⑤ 完全燃烧都生成二氧化碳 ⑥ 都是黑色固体

A.①②③ B.①②③④ C.①②⑤ D.③④⑤⑥

2.我国的黑白山水画用的墨汁主要成分为炭黑的微粒,用这种墨汁画的国画千百年都不易褪色,这是因为墨汁中的炭 ( )

A.具有氧化性 B.具有还原性

C.具有吸附性 D.常温下化学性质稳定

3.下列性质中,不属于碳的化学性质的是 ( )

A.稳定性 B.吸附性 C.可燃性 D.还原性

4.CuO+H2Cu+H2O,下列说法中正确的是 ( )

A.H2是还原剂,发生了还原反应 B.CuO是氧化剂,发生了还原反应

C.H2是氧化剂,发生了氧化反应 D.CuO是还原剂,发生了还原反应

5.将试管中的黑色固体加强热后,变为红色固体,同时产生一种使石灰水变浑浊的气体,该黑色粉末是 ( )

A.CuO B.C C.CuO和C D.Fe3O4 和 C

6.写出碳分别跟氧气和二氧化碳反应生成一氧化碳的两个反应的化学方程式:

_________________________________、_________________________________,

前者说明碳具有_______性,后者说明碳具有_______性。

7.(1)当氧化铜中含有少量的碳粉,某同学认为提纯的方法有以下几种:① 用筛子将碳粉筛去;② 在密闭容器内加热混合物;③ 在氧气流中加热混合物;④ 加入足量的水溶解,然后过滤。你认为哪种方法可行,为什么?_________________

(2)经过学习,我们可以初步认识到:化学反应的快慢、现象、生成物,与反应物量的多少,反应的条件有着密切的关系。请根据题目中的提示回答有关问题。(仅需各举一例)

① 使用催化剂,能改变化学反应的速率;________________________________;

② 反应物的量不同,反应的现象可能不同;______________________________;

③ 反应物的量不同,生成物可能不同;__________________________________。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件