第19课 北魏政治和北方民族大交融 (共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 北魏政治和北方民族大交融 (共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-03 21:25:01 | ||

图片预览

文档简介

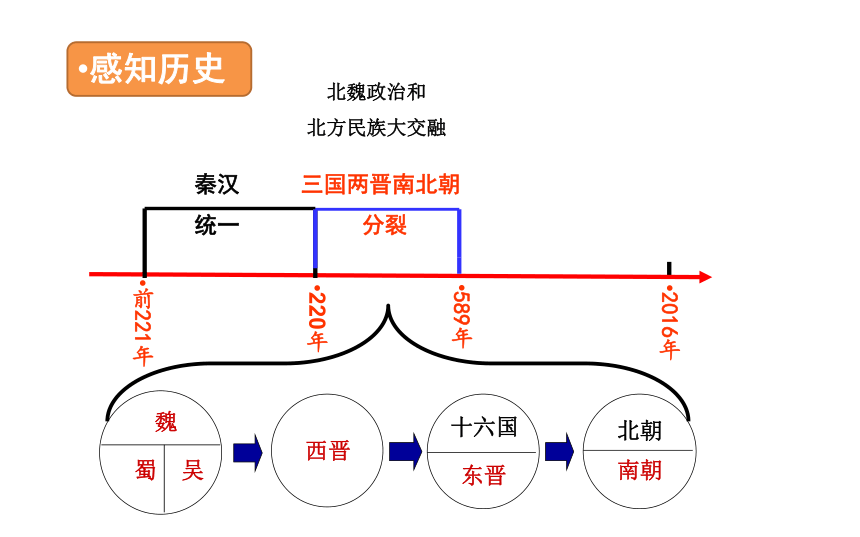

课件21张PPT。北魏文成帝拓跋浚(440年-465年)是南北朝时期北魏第五位皇帝。孝文帝的祖父。人教版﹒七年级上册第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融第19课 北魏政治和北方民族大交融前221年感知历史220年2016年589年三国两晋南北朝

分裂秦汉

统一魏蜀吴西晋十六国东晋北朝南朝北魏政治和

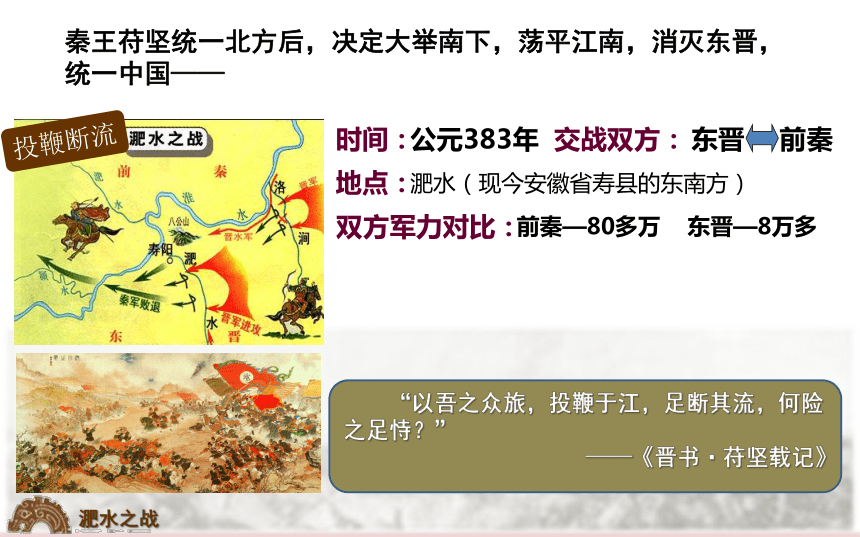

北方民族大交融淝水之战秦王苻坚统一北方后,决定大举南下,荡平江南,消灭东晋,

统一中国——东晋前秦时间:交战双方:公元383年地点:淝水(现今安徽省寿县的东南方)双方军力对比:前秦—80多万 东晋—8万多投鞭断流淝水之战秦王苻坚统一北方后,决定大举南下,荡平江南,消灭东晋,

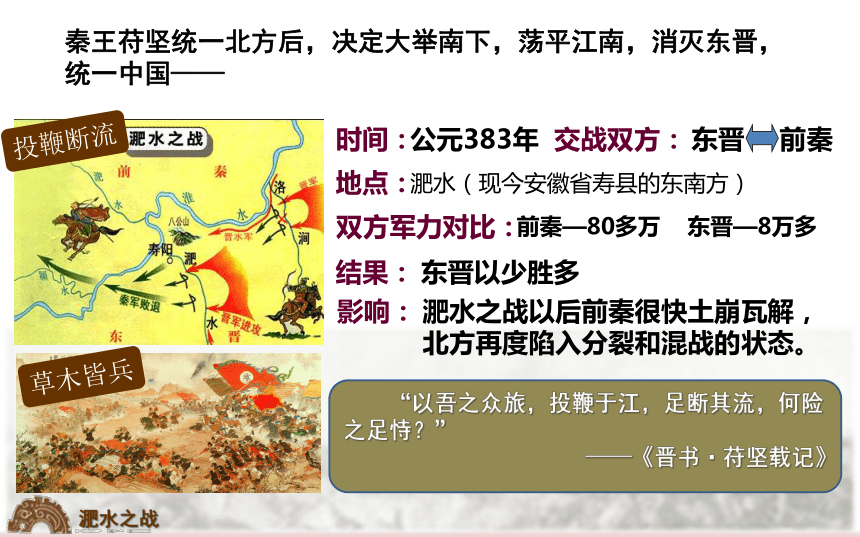

统一中国——东晋前秦时间:交战双方:结果:公元383年东晋以少胜多地点:淝水(现今安徽省寿县的东南方)双方军力对比:前秦—80多万 东晋—8万多投鞭断流草木皆兵影响:淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,

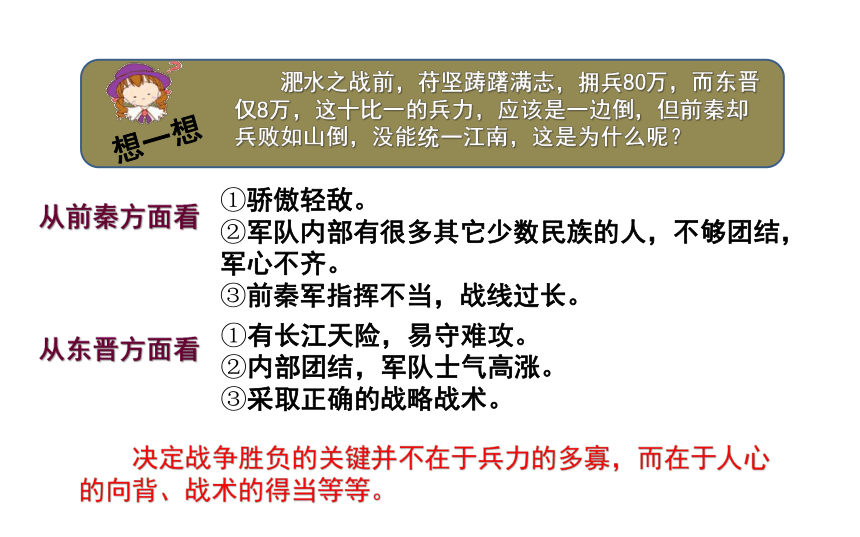

北方再度陷入分裂和混战的状态。从东晋方面看从前秦方面看 ①骄傲轻敌。

②军队内部有很多其它少数民族的人,不够团结,

军心不齐。

③前秦军指挥不当,战线过长。①有长江天险,易守难攻。

②内部团结,军队士气高涨。

③采取正确的战略战术。

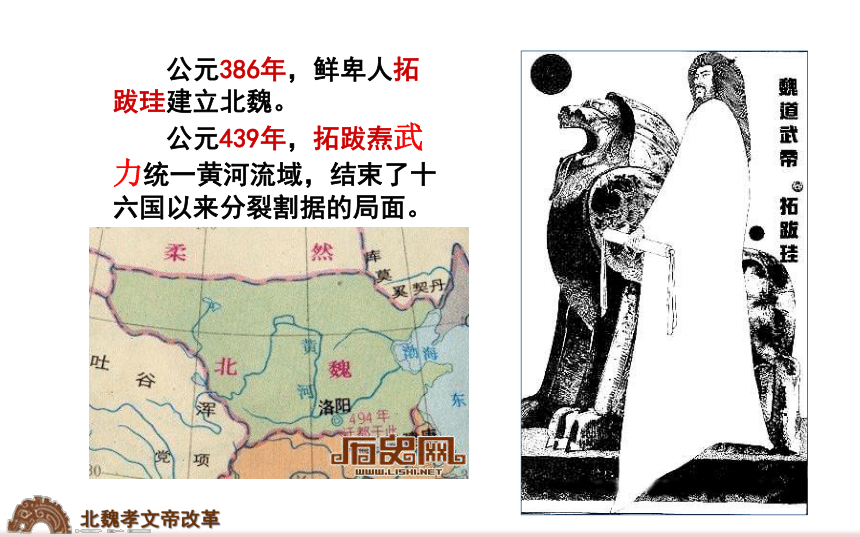

决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等等。北魏孝文帝改革 公元386年,鲜卑人拓跋珪建立北魏。

公元439年,拓跋焘武力统一黄河流域,结束了十六国以来分裂割据的局面。北魏孝文帝改革 北魏的统治地盘是中原地区,而鲜卑拓跋部内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大北方地区不免困难重重。如果我是北魏皇帝,我如何解决这一问题?

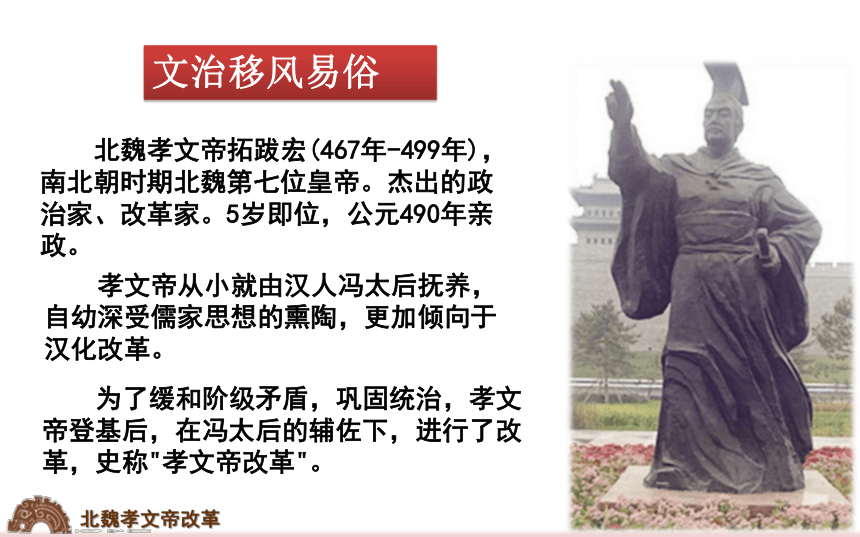

穿越历史武力征服不可取北魏孝文帝改革 北魏孝文帝拓跋宏(467年-499年),南北朝时期北魏第七位皇帝。杰出的政治家、改革家。5岁即位,公元490年亲政。 孝文帝从小就由汉人冯太后抚养,自幼深受儒家思想的熏陶,更加倾向于汉化改革。 为了缓和阶级矛盾,巩固统治,孝文帝登基后,在冯太后的辅佐下,进行了改革,史称"孝文帝改革"。文治移风易俗北魏孝文帝改革从材料看:孝文帝为什么要将都城由平城迁至洛阳? 公元494年,孝文帝迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》 鲜卑人的穿衣习俗是男子穿裤褶(zhě)服,女子穿夹领小袖,多数人不会说汉话,这些都不符合中原的习俗;且新迁之民初来洛阳,不擅长农业,人心恋旧。如不及时解决这些问题,将会严重的阻碍各民族之间的交往和经济文化的发展。 北魏王朝于孝文帝太和十七年(公元493年)“定迁都之计。十八年“二月甲辰,诏天下,喻以迁都之意。”

十二月壬寅,革衣服之制。

十九年“六月己亥,诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

丙辰,诏迁都之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人”。

二十年“诏改姓为元氏”。

并任用南朝儒士制定礼乐制度,仿效南朝建立士族制度,同汉族通婚。

——《北朝时期龙门石窟与洛阳历史文化》说汉语 穿汉服 改汉姓 联汉姻 改籍贯学汉制孝文帝改革起到了什么作用? 自晋、宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷阜,目所不识,口不能传。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》促进了民族交融,增强了北魏的实力。北魏孝文帝改革 抛弃自己民族的长处,热衷于学习汉文化的糟粕。加速北魏国家的衰亡你支持哪种观点呢?活动探究一:北方少数民族《采桑图》 北方少数民族《狩猎图》 北方少数民族《扬场图》 北方少数民族《耕耙图》 北方少数民族向汉族学习农业技艺游牧农耕生产方式的交融边境汉人《二牛抬杠图》汉族向北方少数民族学习畜牧业生产方式的交融边境汉人《放牧图》汉族妇女制作蒸馍与烙饼汉族士大夫在烧烤穿汉族服装的少数民族贵族穿裤褶服的南朝汉族乐队生活习俗的交融生活习俗:就座方式: “席地而坐” 胡床汉人演奏少数民族乐器图《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演文化艺术的交融北方地区的民族交融 北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。北方地区的民族交融 根据本课的讲述,请你谈谈你理解“民族交融” ? 民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

它是中国古代历史上一种进步的历史现象。 活动探究二:

分裂秦汉

统一魏蜀吴西晋十六国东晋北朝南朝北魏政治和

北方民族大交融淝水之战秦王苻坚统一北方后,决定大举南下,荡平江南,消灭东晋,

统一中国——东晋前秦时间:交战双方:公元383年地点:淝水(现今安徽省寿县的东南方)双方军力对比:前秦—80多万 东晋—8万多投鞭断流淝水之战秦王苻坚统一北方后,决定大举南下,荡平江南,消灭东晋,

统一中国——东晋前秦时间:交战双方:结果:公元383年东晋以少胜多地点:淝水(现今安徽省寿县的东南方)双方军力对比:前秦—80多万 东晋—8万多投鞭断流草木皆兵影响:淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,

北方再度陷入分裂和混战的状态。从东晋方面看从前秦方面看 ①骄傲轻敌。

②军队内部有很多其它少数民族的人,不够团结,

军心不齐。

③前秦军指挥不当,战线过长。①有长江天险,易守难攻。

②内部团结,军队士气高涨。

③采取正确的战略战术。

决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等等。北魏孝文帝改革 公元386年,鲜卑人拓跋珪建立北魏。

公元439年,拓跋焘武力统一黄河流域,结束了十六国以来分裂割据的局面。北魏孝文帝改革 北魏的统治地盘是中原地区,而鲜卑拓跋部内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大北方地区不免困难重重。如果我是北魏皇帝,我如何解决这一问题?

穿越历史武力征服不可取北魏孝文帝改革 北魏孝文帝拓跋宏(467年-499年),南北朝时期北魏第七位皇帝。杰出的政治家、改革家。5岁即位,公元490年亲政。 孝文帝从小就由汉人冯太后抚养,自幼深受儒家思想的熏陶,更加倾向于汉化改革。 为了缓和阶级矛盾,巩固统治,孝文帝登基后,在冯太后的辅佐下,进行了改革,史称"孝文帝改革"。文治移风易俗北魏孝文帝改革从材料看:孝文帝为什么要将都城由平城迁至洛阳? 公元494年,孝文帝迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》 鲜卑人的穿衣习俗是男子穿裤褶(zhě)服,女子穿夹领小袖,多数人不会说汉话,这些都不符合中原的习俗;且新迁之民初来洛阳,不擅长农业,人心恋旧。如不及时解决这些问题,将会严重的阻碍各民族之间的交往和经济文化的发展。 北魏王朝于孝文帝太和十七年(公元493年)“定迁都之计。十八年“二月甲辰,诏天下,喻以迁都之意。”

十二月壬寅,革衣服之制。

十九年“六月己亥,诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

丙辰,诏迁都之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人”。

二十年“诏改姓为元氏”。

并任用南朝儒士制定礼乐制度,仿效南朝建立士族制度,同汉族通婚。

——《北朝时期龙门石窟与洛阳历史文化》说汉语 穿汉服 改汉姓 联汉姻 改籍贯学汉制孝文帝改革起到了什么作用? 自晋、宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷阜,目所不识,口不能传。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》促进了民族交融,增强了北魏的实力。北魏孝文帝改革 抛弃自己民族的长处,热衷于学习汉文化的糟粕。加速北魏国家的衰亡你支持哪种观点呢?活动探究一:北方少数民族《采桑图》 北方少数民族《狩猎图》 北方少数民族《扬场图》 北方少数民族《耕耙图》 北方少数民族向汉族学习农业技艺游牧农耕生产方式的交融边境汉人《二牛抬杠图》汉族向北方少数民族学习畜牧业生产方式的交融边境汉人《放牧图》汉族妇女制作蒸馍与烙饼汉族士大夫在烧烤穿汉族服装的少数民族贵族穿裤褶服的南朝汉族乐队生活习俗的交融生活习俗:就座方式: “席地而坐” 胡床汉人演奏少数民族乐器图《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演文化艺术的交融北方地区的民族交融 北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。北方地区的民族交融 根据本课的讲述,请你谈谈你理解“民族交融” ? 民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

它是中国古代历史上一种进步的历史现象。 活动探究二:

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史