热力环流形成的原理

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

必修1 第二章 自然环境中的物质运动和能量交换

第三节 大气环境

第二课时 热力环流形成的原理

一、基本说明

1.模块:高中地理必修1

2.年级:高中一年级

3.所用教材版本:湖南教育出版社

4.所属的章节:第二章第三节

5.学时数:45分钟(教室授课)

二、教学设计

1.教学目标:

◎知识与技能

→说出热力环流形成的原理;画图说明热力环流的形成过程;

→通过绘制热力环流图,培养学生的绘图能力和理解问题的能力。

→能够利用热力环流原理,分析解答实际生活生产中的一些地理现象。

◎过程与方法

故事导入→获得感性认识→模拟热力环流实验→分析推理大气运动过程→归纳概括大气运动规律→给出实际生活案例→应用规律解决实际问题的教学主线,在此过程中进一步培养学生运用分析、推理、归纳等方法学习地理知识的能力。

◎情感态度与价值观

→通过活动设计,激发学生亲自探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度。

→通过对长沙“城市热岛效应”的介绍和分析,让学生增强环保意识。

2.教材处理:

参考新人教版P32页活动题,教学中可利用实验来模拟热力环流的形成过程,以此来突破难点,使学生真正理清环流形成的因果关系。关于“大气的水平运动”可通过多媒体演示,让学生观察分析高空和近地面不同受力情况下风向与等压线的关系。

热力环流是大气运动最基本、最简单的形式,在“地球上的大气”一章中起着承上启下的作用。既是大气热力状况知识的运用,也是学习“气压带和风带”的基础,故对这一知识点进行详细讲述是非常必要的。

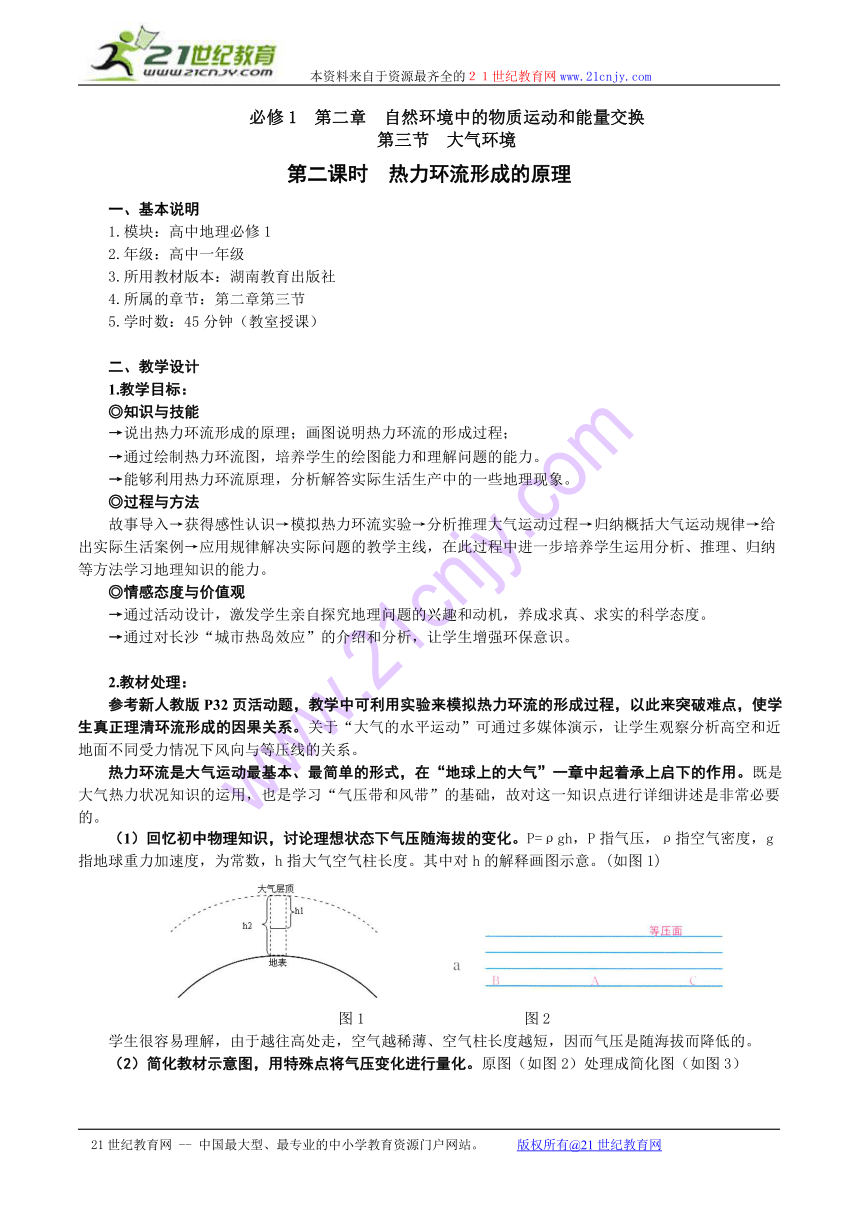

(1)回忆初中物理知识,讨论理想状态下气压随海拔的变化。P=ρgh,P指气压,ρ指空气密度,g指地球重力加速度,为常数,h指大气空气柱长度。其中对h的解释画图示意。(如图1)

图1 图2

学生很容易理解,由于越往高处走,空气越稀薄、空气柱长度越短,因而气压是随海拔而降低的。

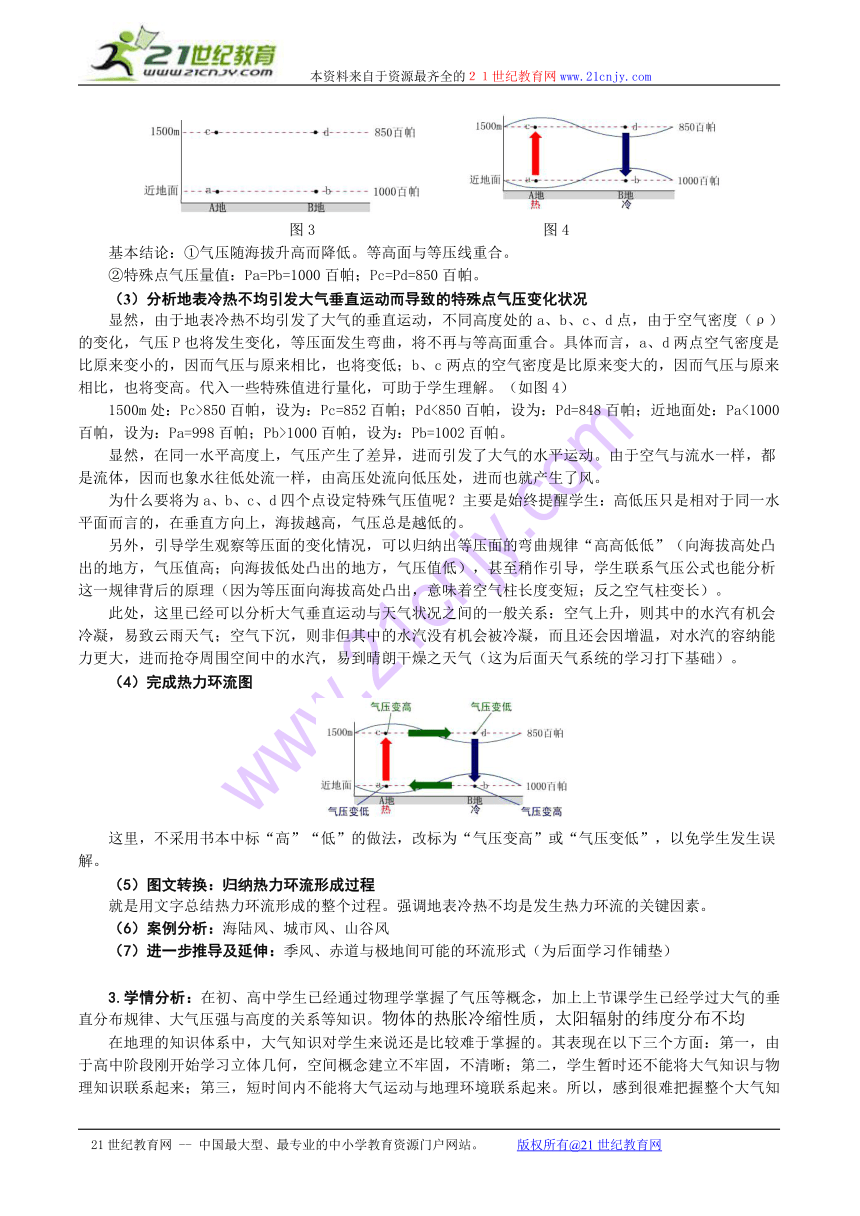

(2)简化教材示意图,用特殊点将气压变化进行量化。原图(如图2)处理成简化图(如图3)

图3 图4

基本结论:①气压随海拔升高而降低。等高面与等压线重合。

②特殊点气压量值:Pa=Pb=1000百帕;Pc=Pd=850百帕。

(3)分析地表冷热不均引发大气垂直运动而导致的特殊点气压变化状况

显然,由于地表冷热不均引发了大气的垂直运动,不同高度处的a、b、c、d点,由于空气密度(ρ)的变化,气压P也将发生变化,等压面发生弯曲,将不再与等高面重合。具体而言,a、d两点空气密度是比原来变小的,因而气压与原来相比,也将变低;b、c两点的空气密度是比原来变大的,因而气压与原来相比,也将变高。代入一些特殊值进行量化,可助于学生理解。(如图4)

1500m处:Pc>850百帕,设为:Pc=852百帕;Pd<850百帕,设为:Pd=848百帕;近地面处:Pa<1000百帕,设为:Pa=998百帕;Pb>1000百帕,设为:Pb=1002百帕。

显然,在同一水平高度上,气压产生了差异,进而引发了大气的水平运动。由于空气与流水一样,都是流体,因而也象水往低处流一样,由高压处流向低压处,进而也就产生了风。

为什么要将为a、b、c、d四个点设定特殊气压值呢?主要是始终提醒学生:高低压只是相对于同一水平面而言的,在垂直方向上,海拔越高,气压总是越低的。

另外,引导学生观察等压面的变化情况,可以归纳出等压面的弯曲规律“高高低低”(向海拔高处凸出的地方,气压值高;向海拔低处凸出的地方,气压值低),甚至稍作引导,学生联系气压公式也能分析这一规律背后的原理(因为等压面向海拔高处凸出,意味着空气柱长度变短;反之空气柱变长)。

此处,这里已经可以分析大气垂直运动与天气状况之间的一般关系:空气上升,则其中的水汽有机会冷凝,易致云雨天气;空气下沉,则非但其中的水汽没有机会被冷凝,而且还会因增温,对水汽的容纳能力更大,进而抢夺周围空间中的水汽,易到晴朗干燥之天气(这为后面天气系统的学习打下基础)。

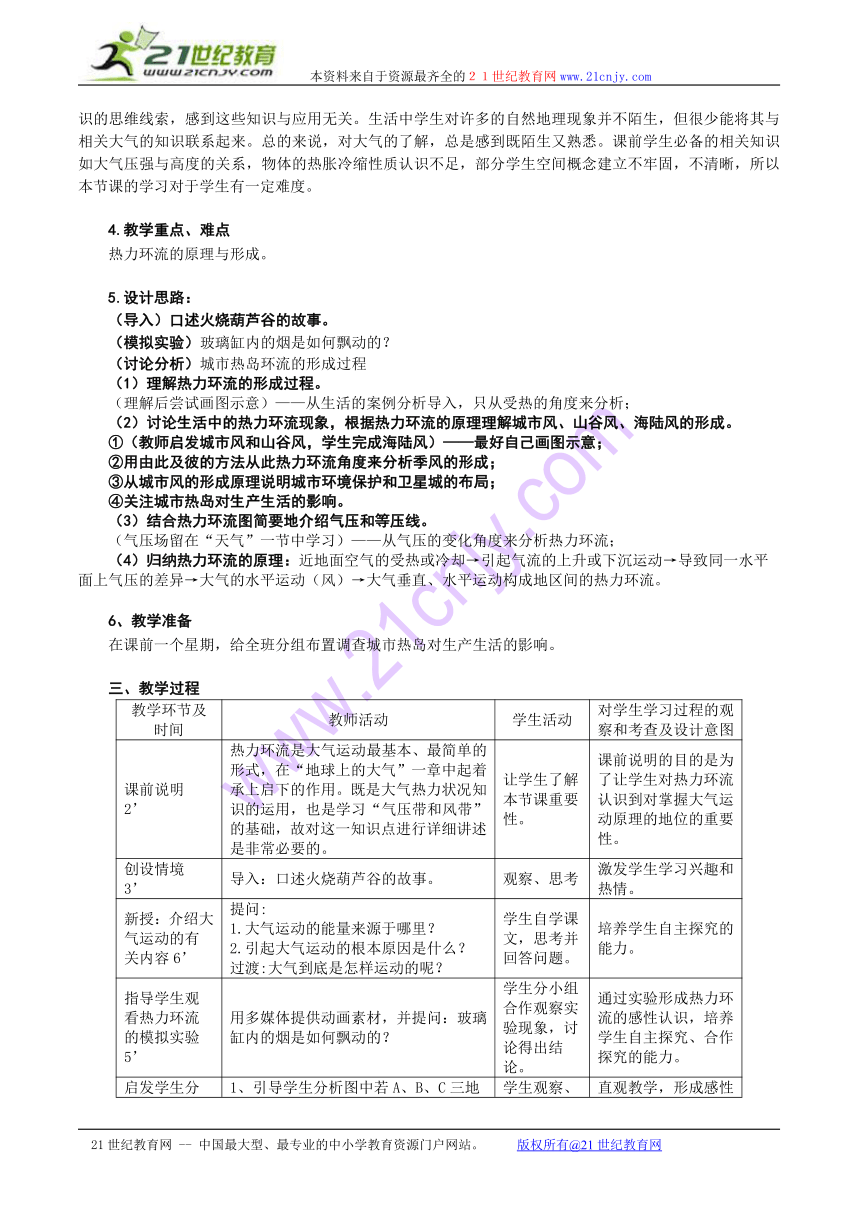

(4)完成热力环流图

这里,不采用书本中标“高”“低”的做法,改标为“气压变高”或“气压变低”,以免学生发生误解。

(5)图文转换:归纳热力环流形成过程

就是用文字总结热力环流形成的整个过程。强调地表冷热不均是发生热力环流的关键因素。

(6)案例分析:海陆风、城市风、山谷风

(7)进一步推导及延伸:季风、赤道与极地间可能的环流形式(为后面学习作铺垫)

3.学情分析:在初、高中学生已经通过物理学掌握了气压等概念,加上上节课学生已经学过大气的垂直分布规律、大气压强与高度的关系等知识。物体的热胀冷缩性质,太阳辐射的纬度分布不均

在地理的知识体系中,大气知识对学生来说还是比较难于掌握的。其表现在以下三个方面:第一,由于高中阶段刚开始学习立体几何,空间概念建立不牢固,不清晰;第二,学生暂时还不能将大气知识与物理知识联系起来;第三,短时间内不能将大气运动与地理环境联系起来。所以,感到很难把握整个大气知识的思维线索,感到这些知识与应用无关。生活中学生对许多的自然地理现象并不陌生,但很少能将其与相关大气的知识联系起来。总的来说,对大气的了解,总是感到既陌生又熟悉。课前学生必备的相关知识如大气压强与高度的关系,物体的热胀冷缩性质认识不足,部分学生空间概念建立不牢固,不清晰,所以本节课的学习对于学生有一定难度。

4.教学重点、难点

热力环流的原理与形成。

5.设计思路:

(导入)口述火烧葫芦谷的故事。

(模拟实验)玻璃缸内的烟是如何飘动的?

(讨论分析)城市热岛环流的形成过程

(1)理解热力环流的形成过程。

(理解后尝试画图示意)——从生活的案例分析导入,只从受热的角度来分析;

(2)讨论生活中的热力环流现象,根据热力环流的原理理解城市风、山谷风、海陆风的形成。

①(教师启发城市风和山谷风,学生完成海陆风)——最好自己画图示意;

②用由此及彼的方法从此热力环流角度来分析季风的形成;

③从城市风的形成原理说明城市环境保护和卫星城的布局;

④关注城市热岛对生产生活的影响。

(3)结合热力环流图简要地介绍气压和等压线。

(气压场留在“天气”一节中学习)——从气压的变化角度来分析热力环流;

(4)归纳热力环流的原理:近地面空气的受热或冷却→引起气流的上升或下沉运动→导致同一水平面上气压的差异→大气的水平运动(风)→大气垂直、水平运动构成地区间的热力环流。

6、教学准备

在课前一个星期,给全班分组布置调查城市热岛对生产生活的影响。

三、教学过程

教学环节及时间 教师活动 学生活动 对学生学习过程的观察和考查及设计意图

课前说明2’ 热力环流是大气运动最基本、最简单的形式,在“地球上的大气”一章中起着承上启下的作用。既是大气热力状况知识的运用,也是学习“气压带和风带”的基础,故对这一知识点进行详细讲述是非常必要的。 让学生了解本节课重要性。 课前说明的目的是为了让学生对热力环流认识到对掌握大气运动原理的地位的重要性。

创设情境3’ 导入:口述火烧葫芦谷的故事。 观察、思考 激发学生学习兴趣和热情。

新授:介绍大气运动的有关内容6’ 提问:1.大气运动的能量来源于哪里?2.引起大气运动的根本原因是什么?过渡:大气到底是怎样运动的呢? 学生自学课文,思考并回答问题。 培养学生自主探究的能力。

指导学生观看热力环流的模拟实验 5’ 用多媒体提供动画素材,并提问:玻璃缸内的烟是如何飘动的? 学生分小组合作观察实验现象,讨论得出结论。 通过实验形成热力环流的感性认识,培养学生自主探究、合作探究的能力。

启发学生分析电脑课件中以空气柱描绘的热力环流形成图式8’ 1、引导学生分析图中若A、B、C三地受热均匀时,海拔高度越高气压越低,同一水平高度上气压相等。2、分析地区间冷热不均引起的空气垂直运动。3.分析空气垂直运动导致同一水平面上的气压差异 。4.引导学生观察等压面的弯曲情况,得出等压面的弯曲规律。5.分析同一水平面上气压差异形成的空气水平运动,指出空气在同一水平面上由高压处流向低压处。从而形成大气的热力环流。 学生观察、领会、总结规律,并动手在电脑和草稿上画出热力环流的形成过程。 直观教学,形成感性认识。通过演示热力环流形成过程,通过观看、分析、思考、回答,教师的讲解、归纳来使学生获得感性认识。化繁为简,一环扣一环,加深理解。

归纳热力环流的概念2’ 小结:由于地面冷热不均而形成的空气环流,称之为热力环流。并说明它是大气运动最简单的形式。地面冷热不均是形成热力环流的根本原因。 边听,边做笔记 培养归纳能力,强化理解。深化对地理现象发展过程的认识。

讨论开课时设下的悬念3’ 展示葫芦谷图片并提问:究竟是谁帮助司马懿父子死里逃生的呢? 学生思考并回答 培养学生运用知识解决问题的能力。

拓展:讨论生活中的热力环流现象5’ 讨论分析城市热岛环流的形成过程,并提问:大气污染的工业应该怎样布局?并分析城市热岛对生产生活的影响。 学生讨论并回答 使学生知道:地理是生活中的地理,是对生活有用的学科。

引申:山谷风和海陆风的教学5’ 简要分析山谷风的原理,并绘图。(探究)巴山夜雨是如何形成的? 草稿上画出这两种热力环流的形成过程。 提高学生理论联系实际的能力。这也是新课标的要求之一。

课堂总结2’ 通过多媒体展示本节课的知识脉络:近地面空气的受热或冷却→引起气流的上升或下沉运动→导致同一水平面上气压的差异→大气的水平运动(风)→大气垂直、水平运动构成地区间的热力环流 思考、归纳、总结 帮助学生巩固所学内容,形成比较完整的知识体系。

应用探究:课堂巩固练习4’ 提出问题、引导、提示 思考并回答 测试学生运用模式解决实际问题的能力。

探究作业 观察日常烧开水的情形,试用热力环流原理分析。指导学生如何进行课后探究。 课后查阅有关资料、自主探究解答问题 课后巩固和强化所学内容,同时培养学生动手能力。

四、教学反思

1、要学好热力环流,掌握热力环流的外延知识非常重要。

热力环流是大气环流的基础,明确热力环流的基本内涵是由空气的垂直运动和水平运动所组成。热力环流的外延知识涉及较广,因此要正确处理以下几个关系:

①大气密度大小与气压高低的关系;

②大气密度、气压、水汽饱和度、对流层气温等与海拔

③对流运动的原理;

④气温分布与垂直气流方向的关系;

⑤等值线“凸高为低、凸低为高”的原理;

⑥气流方向与大气密度大小的关系;

⑦同一水平面气温与气压的关系;

⑧气压分布与水平气流方向的关系;

⑨气流运动与天气(降水)的关系。

2、在备课时,我认为这个实验题并不难,估计学生能回答出来,想不到有三分之一的同学没把热力环流的原理搞清楚。“没做实验我怎么知道热气往哪飘?”这句话一直萦绕在我的耳边。我想如果我在课上让学生动手做一下实验,结果会是怎样呢?那位同学讲的话引起了我深深的思考。

很多地理老师认为物理、化学、生物学科比较注重实验教学,而地理学科被认为是“文科”,老师很少在课上做实验。2003年教育部颁布的《普通高中课程方案(实验)》将地理学科划归为“人文与社会”和“科学”两个学习领域,这就为地理学科实施科学实验提供了充分的依据。地理课程标准在基本理念中提出“倡导自主学习、合作学习和探究学习,开展地理观测、地理考察、地理实验、地理调查和地理专题研究等实践活动”。在课程目标的“知识与技能”方面要求“学会独立或合作进行地理观测、地理实验、地理调查”。新课标的内容标准则在多处提出地理实验的建议,如“利用身边可以找到的材料(如透明塑料袋、塑料薄膜、玻璃瓶等)和温度计,做一次模拟大气温室效应的小实验。”由此可见,地理新课标将实验教学提到了前所未有的高度,我们可以借助新课程改革的契机,推动地理实验教学的发展。

达·芬奇有句名言:“实验是科学知识的来源,智慧是实验的女儿。” 有一个古老的教育谚语说:“告诉我,我忘记了;演示给我看,我记住了;让我参与,我理解了”。实验教学强调演示与参与,它能够有力地改变被动接受式的学习方式,让学生在实验设计、实验操作、实验观察记录、实验分析研究的过程中主动获取知识、得出结论。地理教学中有很多原理或规律可以通过实验来化难为易,如:地转偏向力,风力、流水对地表的侵蚀作用、太阳高度角的变化、当地经纬度的测量等等都可以通过实验来解决。所以地理老师要转变思想观念,尽量把地理实验引入地理课堂。

3、最大的败笔就是一开始在学习“高低气压的对比时”,学生答错了,进一步解释,并消耗时间太多。

附:教学资源、学生学习过程及典型成果(可选)

必修1 第二章 自然环境中的物质运动和能量交换

第三节 大气环境

第二课时 热力环流形成的原理教学设计

导入:口述火烧葫芦谷的故事。

公元234年春天,诸葛亮带兵35万驻扎于祁山,司马懿调集40万兵马,在长安以西渭水一带摆开阵势,准备与诸葛亮决战。诸葛亮一边布置部下储运粮草,一边亲自察看地形。当他在渭河以南发现葫芦峪这一特殊地形时,心中无比喜悦,立刻想好一条妙计。

葫芦谷地处两山之间,地势低洼,入口处狭窄,每次只容一人一马通过,而谷内却能容纳1000多人。此地正是设防歼敌的绝妙地带。于是,诸葛亮命令士兵们将干柴、硫磺、火药等堆藏在谷中,同时在谷地两边高山上埋伏数千名精兵。然后,诸葛亮安排大将魏延诱敌深入。

当司马懿等人追进葫芦峪中,只听一声炮响,山上士兵投下无数木头、石块堵塞了谷口,与此同时,丢下无数根火把,引燃了谷内干柴。霎那间,葫芦峪硝烟弥漫,火海一片。司马懿抱着司马师、司马昭大哭道:“我们父子都要死在这里了。”正在这时,忽然狂风大作,乌云密布,接着就下起大雨,浇灭了熊熊烈火。司马懿喜上眉梢,连忙说道:“天不亡我,现在不杀出去,还待何时!”说时迟,那时快,他们父子带兵奋力冲杀,突破重围。诸葛亮在山上看到这一切,长叹一声说:“谋事在人,成事在天!”

提问:诸葛亮本打算将司马懿等烧死在葫芦峪,然而事与愿违。这果真是老天爷的安排吗?这是偶然还是必然?”

过渡:要解释这个问题,需要从热力环流开始学起。下面通过一简单实验来说明。

模拟实验的说明:

材料:长方形的玻璃缸(长100 cm,宽30 cm,高40 cm左右),塑料薄膜,一盆热水,一盆冰块,一束香,火柴等。

实验步骤:

(1)将一盆热水和一盆冰块分别放置在玻璃缸的两端。

(2)用平整的塑料薄膜将玻璃缸上部开口处盖严。

(3)在塑料薄膜的一侧(装冰块的盆上方)开一个小洞。

(4)将一束香点燃,放进小洞内。

观察烟雾在玻璃缸内是如何飘动的。你们发现了什么规律?由实验可以得出什么样的结论?

(学生讨论热烈)

生:没做实验我怎么知道烟往哪飘?(有一个平时喜欢调皮捣蛋的学生大声说)

师:大家可以根据我刚才讲的原理发挥你的想象力。(我听了觉得很不舒服)

我看大家讨论得差不多了,就叫刚才那位同学回答问题,他站起来说:“我不知道”。我又叫了一位同学。

生:香的烟雾先下沉,从装冰块的盆向装有热水的盆飘动,然后在装有热水的盆向上升起,最后飘向装冰块的盆的上方,形成一个循环。结论是:地面冷热不均带来空气环流。

师:回答得很好。是这个答案的同学举手。

大概有三分之二的同学举起了手。

……

(探究)讨论开课时设下的悬念

(教学启发,学生参与)葫芦峪谷地入口窄、谷底阔,两边高、中部低,这种地形不利于空气流通。一旦谷内起火,气温骤然升高,贴近地面的空气受热膨胀上升,上层及周围冷空气则收缩下沉,形成强烈对流的山谷风,因此才出现狂风大作的现象。当谷底大量热气流上升到一定高度时,空气中的水汽因气温降低而凝结成云雾,再加上柴草燃烧所产生的大量烟尘随空气上升到天空后,又为水气凝结提供了凝结核,从而加速了水汽凝结,大雨倾盆,浇灭了葫芦峪大火,司马懿才得以脱险。

(过渡)由“雨”是大气在运动的过程中形成的,过渡到气压的知识教学。下面学习气压与密度,气压与高度的关系的知识。

创设情境一:如果生活在长沙的人去拉萨旅游可能会有什么反应 为什么

情境二:在高山上烧开水为什么无法到100摄氏度?

引导:学生注意气压在垂直方向上的变化特点和同一水平面上气压大小的比较。

小结:在垂直方向上,气压随高度的增加而递减。

在同一水平面上,空气密度越大气压值越高。

复习:比较近地面上和高空中气温的高低。

创设情境:如何让热气球飞到高空去?通过热胀冷缩来分析空气的垂直运动。

引导分析:气压高低和水平运动和的形成。

小结原理:在同一水平面上,气流由高压区流向低压区。在垂直方向上,空气受热会膨胀上升,空气冷却收缩下沉。

强调:高压与低压是相对于同一水平高度而言的。

过渡:根据气压值相等过渡到等压面的教学。

引导:请学生观察理想中等压面的分布状况。

介绍:等高面与等压面的概念。

过渡:现实中等压面会发生弯曲,怎么样弯曲?

过渡:根据等压面的弯曲和地面的受热状况相关过渡到地面的受热状况。

指出:若地面受热均匀,则大气无运动。

提出热力环流的概念并分析冷热不均的原因。

(有了前面的铺垫知识后,在黑板上画图演示分析)

图3 图4

1.假若A地受热,B地冷却,此时大气首先会怎么样运动?

2.垂直运动后,高空中同一水平高度上空气密度和气压将如何变化

3.此时高空同一高度空气是怎样运动的?

4.此时近地面空气密度和气压是如何变化的?

5.此时近地面空气的流向是怎么样的?为什么?

小结:由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。说明它是大气运动最简单的形式。并完成热力环流过程:

引导:经过热力环流后

1、观察在近地面和高空中同一水平面上等压面有何变化?

2、在近地面,气温与该地气压的关系如何?

3、读下图,从高至低将A、B、C、D四地气压排列 ;

规律总结:由热力环流图可总结以下规律:

(1)在垂直方向上,海拔越高,气压越低;

(2)在水平面上,高压区等压面向上(高空)凸,低压区则向下(地面)凹;

(3)近地面与对应高空的气压状况与水平气流方向正好相反;

(4)近地面因受热气流上升而形成低压,多阴雨;近地面因受冷气流下沉而形成高压,天气晴好。

引导、提示:对比ABab四点气压高低以及气流的运动方向。

过渡:从理论到实践。

情境一:根据所学知识讨论分析城市风的形成原因和流向以及有大气污染的企业工厂布局的位置。

(学生能够画出模型进行分析,还有角色扮演:假如你是市长……)

情景二:假如你是一位导演,你要拍摄衣服海风吹秀发的镜头,选择在白天还是晚上?

让学生建立模型,分析讨论滨海地区昼夜风向差异。

三分钟的讨论时间,后请学生回答!

情景三:唐·李商隐《夜雨寄北》:“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”诗句中的“巴山夜雨”是怎样形成的?

(教师)简单介绍雨的形成过程。

老师分析在山谷地带吹的风的昼夜差别及其原因。

山谷风讲完后,请学生根据所学知识解释火烧葫芦谷时下的那场雨的原因。

(自主学习)尝试在图A、图B和图C中画出城市风、海陆风和山谷风;

图A 图B 图C

(拓展)海陆风中若把图中的条件“白天”改为“夏季”,尝试完成环流图。

教师做出评价后总结:太阳辐射→冷热不均→垂直运动→水平运动。(热力环流)

(城市热岛)分析城市热岛对生产生活的影响。

(展示课前调查的资料,学生探究)

课后探究:

观察日常烧开水的情形,试用热力环流原理分析。

课堂小结

1、热力环流形成的原理

2、热力环流的形成

板书设计

第二章 地球上的大气

第一节 冷热不均引起的大气运动

热力环流

1、形成

2、原理

3.实例

(1) 热岛效应 (2)海陆风 (3)山谷风

课堂练习

1、地面上不同地区的热量差异会引起空气流动。下列示意图中符合热力环流原理的是 ( )

影视剧中往往让女主角面朝大海,海风吹拂下让头发向后飘逸以反映女主角的快乐心情。结合“北半球某滨海地区海陆环流图”(甲图)和“气温变化特征图”(乙图),回答2~3题。

2、图甲中①、②、③、④四处气压最低的是 ( )

A.①处 B.②处 C.③处 D.④处

3、为了完成女主角头发向后飘逸的场景,如果你是导演,你会选择什么时间段来完成拍摄 ( )

A.16时至次日8时 B.8时至17时

C.18时至次日6时 D.6时至18时

读下图,回答4—7题。

4.图中城市中心与郊区相比 ( http: / / stu3. / stu3_course / 0809xia / 021409562LSJ / 2L_SJ_DL_23_02_001 / ) ( )

A.气温高,降水少 B.气温高,降水多

C.气温低,降水少 D.气温低,降水多

5.关于城市与郊区之间热力环流的叙述,正确的是 ( http: / / stu3. / stu3_course / 0809xia / 021409562LSJ / 2L_SJ_DL_23_02_001 / )( )

A.城市上空盛行下沉气流 B.近地面气流由城市流向郊区

C.高空气流由郊区流向城市 D.近地面气流由郊区流向城市

6.图示地区可能位于 ( http: / / stu3. / stu3_course / 0809xia / 021409562LSJ / 2L_SJ_DL_23_02_001 / ) ( )

A.北半球高纬地区 B.南半球低纬地区

C.北半球中纬地区 D.南半球中纬地区

7.图中②代表的城市功能区最有可能是 ( http: / / stu3. / stu3_course / 0809xia / 021409562LSJ / 2L_SJ_DL_23_02_001 / ) ( )

A.中心商务区 B.住宅区 C.工业区 D.文化区

8、水汽压的高低可以反应水汽含量的多少,图22是某城市近地面水汽压等值线图,哪种原因可导致等值线数值自外向内减小 ( )

A.城市绿地面积比郊区大 B.城市地面蒸发能力弱

C.城市地面可供蒸发的水分少 D.气旋过境

图22 图23

图23为“北半球中纬度某地区地表情况示意图”,图中阴影部分为林地,空白部分为均质裸地,据此回答9~10题。

9.能够正确反映该地夏季白天等压面空间分布的是 ( )

10.与图中空白部分相近的下垫面是 ( )

A.城市和交通用地 B.湿地 C.草地 D.湖泊

(2010年北京文综卷,10~11题)下图为中国某平原城市城区7月地表平均温度分布图。读图,回答第11~12题。

11.该城区地表温度的 ( )

A.高低变化与地表起伏呈正相关 B.高值区变化是气候变暖的结果

C.低值区是河流或绿地影响的结果 D.差异可导致地面风从城区吹向郊区

12.据图可以推断,从1982年到2004年该城区 ( )

A.建筑物占地面积增加 B.南北道路密度差异加大

C.商业区向城区中心集中 D.空间形态没有发生变化

(2007年宁夏新课程卷)下图为美国某城市某年8月某日22时等温线图。回答13-15题。

13.O.P两点的温差最大可超过 ( )

A.4℃ B.3℃

C.2℃ D.1℃

14.若只考虑温度因素,则近地面N点的风向为 ( )

A.东北风 B.东南风

C.西北风 D.西南风

15.图20中与M、P、N一线上空等压面的剖面线相符合的示意图为 ( )

图20

A.① B.② C.③ D.④

(2008年海南,17-18题)下图为某平原地区土壤表层解冻起始日期的等值线图。完成16~17题。

16.推测P地属于 ( )

A.草原区 B.森林区

C.都市区 D.农耕区

17.图示区域可能位于 ( )

A.美国 B.法国

C.澳大利亚 D.巴西

18、(2007年广东文基卷)热岛温度为城区与郊区气温之差,其值高低反映了热岛强度的大小。从图28中可得到的正确信息是,某市热岛强度 ( )

A.夏季大于冬季 B.午后大于夜晚

C.冬夏季的差异在日出前后最小 D.冬夏季的差异在午后最小

沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。读图39,回答19~21题。

19.图中海平面上的丙气压是 ( )

A.副热带高压 B.赤道低压

C.夏威夷高压 D.副极地低压

20.在沃克环流中 ( )

A.甲地为高压 B.水平气流由乙吹向甲

C.甲地垂直方向气流下沉 D.乙地为低压

21.若乙地海水温度持续异常升高,降水可能增加的地区是 ( )

A.印度尼西亚 B.澳大利亚东部 C.非洲南部 D.秘鲁沿海

22、某城市为我国重要的钢铁、化学工业基地,该城工业区、商业区、文化及住宅区的分布,如下图所示。住在该城的居民发现,每天白天商业、文化和住宅区的大气污染现象会加剧,夜晚则会减轻。请结合相关知识回答:运用所学知识分析该城市商业、文化及住宅区大气污染程度日变化的原因。

23、下图中表示某地近地面和高空的大气状况,读图回答下列问题。

(1)填出ABC各点的气压值:A , B , C 。

(2)图中甲地垂直方向上盛行 气流,天气 。

(3)该地区为北半球的大气状况,则高空中的风向为 风。

(4)若图中高空等压面弯曲程度增大,则表明该区域内水平气压差异 。

24、在一个长、宽、高分别是2米、1米和1米且6面都封闭的透明玻璃柜内,底面两侧分别放置一个电炉(有导线连到柜外)和一大盆冰块。在玻璃柜顶面中部的内壁贴一张下垂的纸片A,在玻璃柜底面中部的内壁贴一张竖立的纸片B(如图甲所示)。在电炉通电一段时间之后,根据纸片A、B的偏动情况,可以模拟验证某一地理原理。

图甲 图乙

(1)以上实验要验证的是 原理。

(2)在电炉通电一段时间之后,纸片A向 (左或右)偏,纸片B向 (左或右)偏。

(3)在图乙中用实线画出电炉和冰块附近高处和低处等压线的弯曲情况,并用箭头画出空气的运动方向。

参考答案:

1、B 2、B 3、B 4、B 5、D 6、C 7、C 8、C 9、A 10、A 11、C 12、A 13、A 14、B 15、C 16、C 17、A 18、C 19、A 20、B 21、D

22、白天,山坡地面接受太阳辐射后升温,地面辐射增强,山坡上的空气吸收地面长波辐射后增温膨胀上升,这样白天气流沿山坡上升,把谷底工业区排放的大气污染物带到商业、文化及住宅区,大气污染加重。夜晚大气环流状况与白天相反,则污染减轻

23、(1)A 1018 B 1010 C 1008 (2)下沉 晴朗天气 (3)正南风或正北风 (4)增大

24、(1)热力环流 (2)右 左 (3)如下图所示

水平方向的气压差异

大气水平运动

地面冷热不均

大气垂直运动

能量来源

根本 原因

热

力

环

流

(大气运动的最简单形式)

纸片A

纸片B

电炉

冰块

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

必修1 第二章 自然环境中的物质运动和能量交换

第三节 大气环境

第二课时 热力环流形成的原理

一、基本说明

1.模块:高中地理必修1

2.年级:高中一年级

3.所用教材版本:湖南教育出版社

4.所属的章节:第二章第三节

5.学时数:45分钟(教室授课)

二、教学设计

1.教学目标:

◎知识与技能

→说出热力环流形成的原理;画图说明热力环流的形成过程;

→通过绘制热力环流图,培养学生的绘图能力和理解问题的能力。

→能够利用热力环流原理,分析解答实际生活生产中的一些地理现象。

◎过程与方法

故事导入→获得感性认识→模拟热力环流实验→分析推理大气运动过程→归纳概括大气运动规律→给出实际生活案例→应用规律解决实际问题的教学主线,在此过程中进一步培养学生运用分析、推理、归纳等方法学习地理知识的能力。

◎情感态度与价值观

→通过活动设计,激发学生亲自探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度。

→通过对长沙“城市热岛效应”的介绍和分析,让学生增强环保意识。

2.教材处理:

参考新人教版P32页活动题,教学中可利用实验来模拟热力环流的形成过程,以此来突破难点,使学生真正理清环流形成的因果关系。关于“大气的水平运动”可通过多媒体演示,让学生观察分析高空和近地面不同受力情况下风向与等压线的关系。

热力环流是大气运动最基本、最简单的形式,在“地球上的大气”一章中起着承上启下的作用。既是大气热力状况知识的运用,也是学习“气压带和风带”的基础,故对这一知识点进行详细讲述是非常必要的。

(1)回忆初中物理知识,讨论理想状态下气压随海拔的变化。P=ρgh,P指气压,ρ指空气密度,g指地球重力加速度,为常数,h指大气空气柱长度。其中对h的解释画图示意。(如图1)

图1 图2

学生很容易理解,由于越往高处走,空气越稀薄、空气柱长度越短,因而气压是随海拔而降低的。

(2)简化教材示意图,用特殊点将气压变化进行量化。原图(如图2)处理成简化图(如图3)

图3 图4

基本结论:①气压随海拔升高而降低。等高面与等压线重合。

②特殊点气压量值:Pa=Pb=1000百帕;Pc=Pd=850百帕。

(3)分析地表冷热不均引发大气垂直运动而导致的特殊点气压变化状况

显然,由于地表冷热不均引发了大气的垂直运动,不同高度处的a、b、c、d点,由于空气密度(ρ)的变化,气压P也将发生变化,等压面发生弯曲,将不再与等高面重合。具体而言,a、d两点空气密度是比原来变小的,因而气压与原来相比,也将变低;b、c两点的空气密度是比原来变大的,因而气压与原来相比,也将变高。代入一些特殊值进行量化,可助于学生理解。(如图4)

1500m处:Pc>850百帕,设为:Pc=852百帕;Pd<850百帕,设为:Pd=848百帕;近地面处:Pa<1000百帕,设为:Pa=998百帕;Pb>1000百帕,设为:Pb=1002百帕。

显然,在同一水平高度上,气压产生了差异,进而引发了大气的水平运动。由于空气与流水一样,都是流体,因而也象水往低处流一样,由高压处流向低压处,进而也就产生了风。

为什么要将为a、b、c、d四个点设定特殊气压值呢?主要是始终提醒学生:高低压只是相对于同一水平面而言的,在垂直方向上,海拔越高,气压总是越低的。

另外,引导学生观察等压面的变化情况,可以归纳出等压面的弯曲规律“高高低低”(向海拔高处凸出的地方,气压值高;向海拔低处凸出的地方,气压值低),甚至稍作引导,学生联系气压公式也能分析这一规律背后的原理(因为等压面向海拔高处凸出,意味着空气柱长度变短;反之空气柱变长)。

此处,这里已经可以分析大气垂直运动与天气状况之间的一般关系:空气上升,则其中的水汽有机会冷凝,易致云雨天气;空气下沉,则非但其中的水汽没有机会被冷凝,而且还会因增温,对水汽的容纳能力更大,进而抢夺周围空间中的水汽,易到晴朗干燥之天气(这为后面天气系统的学习打下基础)。

(4)完成热力环流图

这里,不采用书本中标“高”“低”的做法,改标为“气压变高”或“气压变低”,以免学生发生误解。

(5)图文转换:归纳热力环流形成过程

就是用文字总结热力环流形成的整个过程。强调地表冷热不均是发生热力环流的关键因素。

(6)案例分析:海陆风、城市风、山谷风

(7)进一步推导及延伸:季风、赤道与极地间可能的环流形式(为后面学习作铺垫)

3.学情分析:在初、高中学生已经通过物理学掌握了气压等概念,加上上节课学生已经学过大气的垂直分布规律、大气压强与高度的关系等知识。物体的热胀冷缩性质,太阳辐射的纬度分布不均

在地理的知识体系中,大气知识对学生来说还是比较难于掌握的。其表现在以下三个方面:第一,由于高中阶段刚开始学习立体几何,空间概念建立不牢固,不清晰;第二,学生暂时还不能将大气知识与物理知识联系起来;第三,短时间内不能将大气运动与地理环境联系起来。所以,感到很难把握整个大气知识的思维线索,感到这些知识与应用无关。生活中学生对许多的自然地理现象并不陌生,但很少能将其与相关大气的知识联系起来。总的来说,对大气的了解,总是感到既陌生又熟悉。课前学生必备的相关知识如大气压强与高度的关系,物体的热胀冷缩性质认识不足,部分学生空间概念建立不牢固,不清晰,所以本节课的学习对于学生有一定难度。

4.教学重点、难点

热力环流的原理与形成。

5.设计思路:

(导入)口述火烧葫芦谷的故事。

(模拟实验)玻璃缸内的烟是如何飘动的?

(讨论分析)城市热岛环流的形成过程

(1)理解热力环流的形成过程。

(理解后尝试画图示意)——从生活的案例分析导入,只从受热的角度来分析;

(2)讨论生活中的热力环流现象,根据热力环流的原理理解城市风、山谷风、海陆风的形成。

①(教师启发城市风和山谷风,学生完成海陆风)——最好自己画图示意;

②用由此及彼的方法从此热力环流角度来分析季风的形成;

③从城市风的形成原理说明城市环境保护和卫星城的布局;

④关注城市热岛对生产生活的影响。

(3)结合热力环流图简要地介绍气压和等压线。

(气压场留在“天气”一节中学习)——从气压的变化角度来分析热力环流;

(4)归纳热力环流的原理:近地面空气的受热或冷却→引起气流的上升或下沉运动→导致同一水平面上气压的差异→大气的水平运动(风)→大气垂直、水平运动构成地区间的热力环流。

6、教学准备

在课前一个星期,给全班分组布置调查城市热岛对生产生活的影响。

三、教学过程

教学环节及时间 教师活动 学生活动 对学生学习过程的观察和考查及设计意图

课前说明2’ 热力环流是大气运动最基本、最简单的形式,在“地球上的大气”一章中起着承上启下的作用。既是大气热力状况知识的运用,也是学习“气压带和风带”的基础,故对这一知识点进行详细讲述是非常必要的。 让学生了解本节课重要性。 课前说明的目的是为了让学生对热力环流认识到对掌握大气运动原理的地位的重要性。

创设情境3’ 导入:口述火烧葫芦谷的故事。 观察、思考 激发学生学习兴趣和热情。

新授:介绍大气运动的有关内容6’ 提问:1.大气运动的能量来源于哪里?2.引起大气运动的根本原因是什么?过渡:大气到底是怎样运动的呢? 学生自学课文,思考并回答问题。 培养学生自主探究的能力。

指导学生观看热力环流的模拟实验 5’ 用多媒体提供动画素材,并提问:玻璃缸内的烟是如何飘动的? 学生分小组合作观察实验现象,讨论得出结论。 通过实验形成热力环流的感性认识,培养学生自主探究、合作探究的能力。

启发学生分析电脑课件中以空气柱描绘的热力环流形成图式8’ 1、引导学生分析图中若A、B、C三地受热均匀时,海拔高度越高气压越低,同一水平高度上气压相等。2、分析地区间冷热不均引起的空气垂直运动。3.分析空气垂直运动导致同一水平面上的气压差异 。4.引导学生观察等压面的弯曲情况,得出等压面的弯曲规律。5.分析同一水平面上气压差异形成的空气水平运动,指出空气在同一水平面上由高压处流向低压处。从而形成大气的热力环流。 学生观察、领会、总结规律,并动手在电脑和草稿上画出热力环流的形成过程。 直观教学,形成感性认识。通过演示热力环流形成过程,通过观看、分析、思考、回答,教师的讲解、归纳来使学生获得感性认识。化繁为简,一环扣一环,加深理解。

归纳热力环流的概念2’ 小结:由于地面冷热不均而形成的空气环流,称之为热力环流。并说明它是大气运动最简单的形式。地面冷热不均是形成热力环流的根本原因。 边听,边做笔记 培养归纳能力,强化理解。深化对地理现象发展过程的认识。

讨论开课时设下的悬念3’ 展示葫芦谷图片并提问:究竟是谁帮助司马懿父子死里逃生的呢? 学生思考并回答 培养学生运用知识解决问题的能力。

拓展:讨论生活中的热力环流现象5’ 讨论分析城市热岛环流的形成过程,并提问:大气污染的工业应该怎样布局?并分析城市热岛对生产生活的影响。 学生讨论并回答 使学生知道:地理是生活中的地理,是对生活有用的学科。

引申:山谷风和海陆风的教学5’ 简要分析山谷风的原理,并绘图。(探究)巴山夜雨是如何形成的? 草稿上画出这两种热力环流的形成过程。 提高学生理论联系实际的能力。这也是新课标的要求之一。

课堂总结2’ 通过多媒体展示本节课的知识脉络:近地面空气的受热或冷却→引起气流的上升或下沉运动→导致同一水平面上气压的差异→大气的水平运动(风)→大气垂直、水平运动构成地区间的热力环流 思考、归纳、总结 帮助学生巩固所学内容,形成比较完整的知识体系。

应用探究:课堂巩固练习4’ 提出问题、引导、提示 思考并回答 测试学生运用模式解决实际问题的能力。

探究作业 观察日常烧开水的情形,试用热力环流原理分析。指导学生如何进行课后探究。 课后查阅有关资料、自主探究解答问题 课后巩固和强化所学内容,同时培养学生动手能力。

四、教学反思

1、要学好热力环流,掌握热力环流的外延知识非常重要。

热力环流是大气环流的基础,明确热力环流的基本内涵是由空气的垂直运动和水平运动所组成。热力环流的外延知识涉及较广,因此要正确处理以下几个关系:

①大气密度大小与气压高低的关系;

②大气密度、气压、水汽饱和度、对流层气温等与海拔

③对流运动的原理;

④气温分布与垂直气流方向的关系;

⑤等值线“凸高为低、凸低为高”的原理;

⑥气流方向与大气密度大小的关系;

⑦同一水平面气温与气压的关系;

⑧气压分布与水平气流方向的关系;

⑨气流运动与天气(降水)的关系。

2、在备课时,我认为这个实验题并不难,估计学生能回答出来,想不到有三分之一的同学没把热力环流的原理搞清楚。“没做实验我怎么知道热气往哪飘?”这句话一直萦绕在我的耳边。我想如果我在课上让学生动手做一下实验,结果会是怎样呢?那位同学讲的话引起了我深深的思考。

很多地理老师认为物理、化学、生物学科比较注重实验教学,而地理学科被认为是“文科”,老师很少在课上做实验。2003年教育部颁布的《普通高中课程方案(实验)》将地理学科划归为“人文与社会”和“科学”两个学习领域,这就为地理学科实施科学实验提供了充分的依据。地理课程标准在基本理念中提出“倡导自主学习、合作学习和探究学习,开展地理观测、地理考察、地理实验、地理调查和地理专题研究等实践活动”。在课程目标的“知识与技能”方面要求“学会独立或合作进行地理观测、地理实验、地理调查”。新课标的内容标准则在多处提出地理实验的建议,如“利用身边可以找到的材料(如透明塑料袋、塑料薄膜、玻璃瓶等)和温度计,做一次模拟大气温室效应的小实验。”由此可见,地理新课标将实验教学提到了前所未有的高度,我们可以借助新课程改革的契机,推动地理实验教学的发展。

达·芬奇有句名言:“实验是科学知识的来源,智慧是实验的女儿。” 有一个古老的教育谚语说:“告诉我,我忘记了;演示给我看,我记住了;让我参与,我理解了”。实验教学强调演示与参与,它能够有力地改变被动接受式的学习方式,让学生在实验设计、实验操作、实验观察记录、实验分析研究的过程中主动获取知识、得出结论。地理教学中有很多原理或规律可以通过实验来化难为易,如:地转偏向力,风力、流水对地表的侵蚀作用、太阳高度角的变化、当地经纬度的测量等等都可以通过实验来解决。所以地理老师要转变思想观念,尽量把地理实验引入地理课堂。

3、最大的败笔就是一开始在学习“高低气压的对比时”,学生答错了,进一步解释,并消耗时间太多。

附:教学资源、学生学习过程及典型成果(可选)

必修1 第二章 自然环境中的物质运动和能量交换

第三节 大气环境

第二课时 热力环流形成的原理教学设计

导入:口述火烧葫芦谷的故事。

公元234年春天,诸葛亮带兵35万驻扎于祁山,司马懿调集40万兵马,在长安以西渭水一带摆开阵势,准备与诸葛亮决战。诸葛亮一边布置部下储运粮草,一边亲自察看地形。当他在渭河以南发现葫芦峪这一特殊地形时,心中无比喜悦,立刻想好一条妙计。

葫芦谷地处两山之间,地势低洼,入口处狭窄,每次只容一人一马通过,而谷内却能容纳1000多人。此地正是设防歼敌的绝妙地带。于是,诸葛亮命令士兵们将干柴、硫磺、火药等堆藏在谷中,同时在谷地两边高山上埋伏数千名精兵。然后,诸葛亮安排大将魏延诱敌深入。

当司马懿等人追进葫芦峪中,只听一声炮响,山上士兵投下无数木头、石块堵塞了谷口,与此同时,丢下无数根火把,引燃了谷内干柴。霎那间,葫芦峪硝烟弥漫,火海一片。司马懿抱着司马师、司马昭大哭道:“我们父子都要死在这里了。”正在这时,忽然狂风大作,乌云密布,接着就下起大雨,浇灭了熊熊烈火。司马懿喜上眉梢,连忙说道:“天不亡我,现在不杀出去,还待何时!”说时迟,那时快,他们父子带兵奋力冲杀,突破重围。诸葛亮在山上看到这一切,长叹一声说:“谋事在人,成事在天!”

提问:诸葛亮本打算将司马懿等烧死在葫芦峪,然而事与愿违。这果真是老天爷的安排吗?这是偶然还是必然?”

过渡:要解释这个问题,需要从热力环流开始学起。下面通过一简单实验来说明。

模拟实验的说明:

材料:长方形的玻璃缸(长100 cm,宽30 cm,高40 cm左右),塑料薄膜,一盆热水,一盆冰块,一束香,火柴等。

实验步骤:

(1)将一盆热水和一盆冰块分别放置在玻璃缸的两端。

(2)用平整的塑料薄膜将玻璃缸上部开口处盖严。

(3)在塑料薄膜的一侧(装冰块的盆上方)开一个小洞。

(4)将一束香点燃,放进小洞内。

观察烟雾在玻璃缸内是如何飘动的。你们发现了什么规律?由实验可以得出什么样的结论?

(学生讨论热烈)

生:没做实验我怎么知道烟往哪飘?(有一个平时喜欢调皮捣蛋的学生大声说)

师:大家可以根据我刚才讲的原理发挥你的想象力。(我听了觉得很不舒服)

我看大家讨论得差不多了,就叫刚才那位同学回答问题,他站起来说:“我不知道”。我又叫了一位同学。

生:香的烟雾先下沉,从装冰块的盆向装有热水的盆飘动,然后在装有热水的盆向上升起,最后飘向装冰块的盆的上方,形成一个循环。结论是:地面冷热不均带来空气环流。

师:回答得很好。是这个答案的同学举手。

大概有三分之二的同学举起了手。

……

(探究)讨论开课时设下的悬念

(教学启发,学生参与)葫芦峪谷地入口窄、谷底阔,两边高、中部低,这种地形不利于空气流通。一旦谷内起火,气温骤然升高,贴近地面的空气受热膨胀上升,上层及周围冷空气则收缩下沉,形成强烈对流的山谷风,因此才出现狂风大作的现象。当谷底大量热气流上升到一定高度时,空气中的水汽因气温降低而凝结成云雾,再加上柴草燃烧所产生的大量烟尘随空气上升到天空后,又为水气凝结提供了凝结核,从而加速了水汽凝结,大雨倾盆,浇灭了葫芦峪大火,司马懿才得以脱险。

(过渡)由“雨”是大气在运动的过程中形成的,过渡到气压的知识教学。下面学习气压与密度,气压与高度的关系的知识。

创设情境一:如果生活在长沙的人去拉萨旅游可能会有什么反应 为什么

情境二:在高山上烧开水为什么无法到100摄氏度?

引导:学生注意气压在垂直方向上的变化特点和同一水平面上气压大小的比较。

小结:在垂直方向上,气压随高度的增加而递减。

在同一水平面上,空气密度越大气压值越高。

复习:比较近地面上和高空中气温的高低。

创设情境:如何让热气球飞到高空去?通过热胀冷缩来分析空气的垂直运动。

引导分析:气压高低和水平运动和的形成。

小结原理:在同一水平面上,气流由高压区流向低压区。在垂直方向上,空气受热会膨胀上升,空气冷却收缩下沉。

强调:高压与低压是相对于同一水平高度而言的。

过渡:根据气压值相等过渡到等压面的教学。

引导:请学生观察理想中等压面的分布状况。

介绍:等高面与等压面的概念。

过渡:现实中等压面会发生弯曲,怎么样弯曲?

过渡:根据等压面的弯曲和地面的受热状况相关过渡到地面的受热状况。

指出:若地面受热均匀,则大气无运动。

提出热力环流的概念并分析冷热不均的原因。

(有了前面的铺垫知识后,在黑板上画图演示分析)

图3 图4

1.假若A地受热,B地冷却,此时大气首先会怎么样运动?

2.垂直运动后,高空中同一水平高度上空气密度和气压将如何变化

3.此时高空同一高度空气是怎样运动的?

4.此时近地面空气密度和气压是如何变化的?

5.此时近地面空气的流向是怎么样的?为什么?

小结:由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。说明它是大气运动最简单的形式。并完成热力环流过程:

引导:经过热力环流后

1、观察在近地面和高空中同一水平面上等压面有何变化?

2、在近地面,气温与该地气压的关系如何?

3、读下图,从高至低将A、B、C、D四地气压排列 ;

规律总结:由热力环流图可总结以下规律:

(1)在垂直方向上,海拔越高,气压越低;

(2)在水平面上,高压区等压面向上(高空)凸,低压区则向下(地面)凹;

(3)近地面与对应高空的气压状况与水平气流方向正好相反;

(4)近地面因受热气流上升而形成低压,多阴雨;近地面因受冷气流下沉而形成高压,天气晴好。

引导、提示:对比ABab四点气压高低以及气流的运动方向。

过渡:从理论到实践。

情境一:根据所学知识讨论分析城市风的形成原因和流向以及有大气污染的企业工厂布局的位置。

(学生能够画出模型进行分析,还有角色扮演:假如你是市长……)

情景二:假如你是一位导演,你要拍摄衣服海风吹秀发的镜头,选择在白天还是晚上?

让学生建立模型,分析讨论滨海地区昼夜风向差异。

三分钟的讨论时间,后请学生回答!

情景三:唐·李商隐《夜雨寄北》:“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”诗句中的“巴山夜雨”是怎样形成的?

(教师)简单介绍雨的形成过程。

老师分析在山谷地带吹的风的昼夜差别及其原因。

山谷风讲完后,请学生根据所学知识解释火烧葫芦谷时下的那场雨的原因。

(自主学习)尝试在图A、图B和图C中画出城市风、海陆风和山谷风;

图A 图B 图C

(拓展)海陆风中若把图中的条件“白天”改为“夏季”,尝试完成环流图。

教师做出评价后总结:太阳辐射→冷热不均→垂直运动→水平运动。(热力环流)

(城市热岛)分析城市热岛对生产生活的影响。

(展示课前调查的资料,学生探究)

课后探究:

观察日常烧开水的情形,试用热力环流原理分析。

课堂小结

1、热力环流形成的原理

2、热力环流的形成

板书设计

第二章 地球上的大气

第一节 冷热不均引起的大气运动

热力环流

1、形成

2、原理

3.实例

(1) 热岛效应 (2)海陆风 (3)山谷风

课堂练习

1、地面上不同地区的热量差异会引起空气流动。下列示意图中符合热力环流原理的是 ( )

影视剧中往往让女主角面朝大海,海风吹拂下让头发向后飘逸以反映女主角的快乐心情。结合“北半球某滨海地区海陆环流图”(甲图)和“气温变化特征图”(乙图),回答2~3题。

2、图甲中①、②、③、④四处气压最低的是 ( )

A.①处 B.②处 C.③处 D.④处

3、为了完成女主角头发向后飘逸的场景,如果你是导演,你会选择什么时间段来完成拍摄 ( )

A.16时至次日8时 B.8时至17时

C.18时至次日6时 D.6时至18时

读下图,回答4—7题。

4.图中城市中心与郊区相比 ( http: / / stu3. / stu3_course / 0809xia / 021409562LSJ / 2L_SJ_DL_23_02_001 / ) ( )

A.气温高,降水少 B.气温高,降水多

C.气温低,降水少 D.气温低,降水多

5.关于城市与郊区之间热力环流的叙述,正确的是 ( http: / / stu3. / stu3_course / 0809xia / 021409562LSJ / 2L_SJ_DL_23_02_001 / )( )

A.城市上空盛行下沉气流 B.近地面气流由城市流向郊区

C.高空气流由郊区流向城市 D.近地面气流由郊区流向城市

6.图示地区可能位于 ( http: / / stu3. / stu3_course / 0809xia / 021409562LSJ / 2L_SJ_DL_23_02_001 / ) ( )

A.北半球高纬地区 B.南半球低纬地区

C.北半球中纬地区 D.南半球中纬地区

7.图中②代表的城市功能区最有可能是 ( http: / / stu3. / stu3_course / 0809xia / 021409562LSJ / 2L_SJ_DL_23_02_001 / ) ( )

A.中心商务区 B.住宅区 C.工业区 D.文化区

8、水汽压的高低可以反应水汽含量的多少,图22是某城市近地面水汽压等值线图,哪种原因可导致等值线数值自外向内减小 ( )

A.城市绿地面积比郊区大 B.城市地面蒸发能力弱

C.城市地面可供蒸发的水分少 D.气旋过境

图22 图23

图23为“北半球中纬度某地区地表情况示意图”,图中阴影部分为林地,空白部分为均质裸地,据此回答9~10题。

9.能够正确反映该地夏季白天等压面空间分布的是 ( )

10.与图中空白部分相近的下垫面是 ( )

A.城市和交通用地 B.湿地 C.草地 D.湖泊

(2010年北京文综卷,10~11题)下图为中国某平原城市城区7月地表平均温度分布图。读图,回答第11~12题。

11.该城区地表温度的 ( )

A.高低变化与地表起伏呈正相关 B.高值区变化是气候变暖的结果

C.低值区是河流或绿地影响的结果 D.差异可导致地面风从城区吹向郊区

12.据图可以推断,从1982年到2004年该城区 ( )

A.建筑物占地面积增加 B.南北道路密度差异加大

C.商业区向城区中心集中 D.空间形态没有发生变化

(2007年宁夏新课程卷)下图为美国某城市某年8月某日22时等温线图。回答13-15题。

13.O.P两点的温差最大可超过 ( )

A.4℃ B.3℃

C.2℃ D.1℃

14.若只考虑温度因素,则近地面N点的风向为 ( )

A.东北风 B.东南风

C.西北风 D.西南风

15.图20中与M、P、N一线上空等压面的剖面线相符合的示意图为 ( )

图20

A.① B.② C.③ D.④

(2008年海南,17-18题)下图为某平原地区土壤表层解冻起始日期的等值线图。完成16~17题。

16.推测P地属于 ( )

A.草原区 B.森林区

C.都市区 D.农耕区

17.图示区域可能位于 ( )

A.美国 B.法国

C.澳大利亚 D.巴西

18、(2007年广东文基卷)热岛温度为城区与郊区气温之差,其值高低反映了热岛强度的大小。从图28中可得到的正确信息是,某市热岛强度 ( )

A.夏季大于冬季 B.午后大于夜晚

C.冬夏季的差异在日出前后最小 D.冬夏季的差异在午后最小

沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。读图39,回答19~21题。

19.图中海平面上的丙气压是 ( )

A.副热带高压 B.赤道低压

C.夏威夷高压 D.副极地低压

20.在沃克环流中 ( )

A.甲地为高压 B.水平气流由乙吹向甲

C.甲地垂直方向气流下沉 D.乙地为低压

21.若乙地海水温度持续异常升高,降水可能增加的地区是 ( )

A.印度尼西亚 B.澳大利亚东部 C.非洲南部 D.秘鲁沿海

22、某城市为我国重要的钢铁、化学工业基地,该城工业区、商业区、文化及住宅区的分布,如下图所示。住在该城的居民发现,每天白天商业、文化和住宅区的大气污染现象会加剧,夜晚则会减轻。请结合相关知识回答:运用所学知识分析该城市商业、文化及住宅区大气污染程度日变化的原因。

23、下图中表示某地近地面和高空的大气状况,读图回答下列问题。

(1)填出ABC各点的气压值:A , B , C 。

(2)图中甲地垂直方向上盛行 气流,天气 。

(3)该地区为北半球的大气状况,则高空中的风向为 风。

(4)若图中高空等压面弯曲程度增大,则表明该区域内水平气压差异 。

24、在一个长、宽、高分别是2米、1米和1米且6面都封闭的透明玻璃柜内,底面两侧分别放置一个电炉(有导线连到柜外)和一大盆冰块。在玻璃柜顶面中部的内壁贴一张下垂的纸片A,在玻璃柜底面中部的内壁贴一张竖立的纸片B(如图甲所示)。在电炉通电一段时间之后,根据纸片A、B的偏动情况,可以模拟验证某一地理原理。

图甲 图乙

(1)以上实验要验证的是 原理。

(2)在电炉通电一段时间之后,纸片A向 (左或右)偏,纸片B向 (左或右)偏。

(3)在图乙中用实线画出电炉和冰块附近高处和低处等压线的弯曲情况,并用箭头画出空气的运动方向。

参考答案:

1、B 2、B 3、B 4、B 5、D 6、C 7、C 8、C 9、A 10、A 11、C 12、A 13、A 14、B 15、C 16、C 17、A 18、C 19、A 20、B 21、D

22、白天,山坡地面接受太阳辐射后升温,地面辐射增强,山坡上的空气吸收地面长波辐射后增温膨胀上升,这样白天气流沿山坡上升,把谷底工业区排放的大气污染物带到商业、文化及住宅区,大气污染加重。夜晚大气环流状况与白天相反,则污染减轻

23、(1)A 1018 B 1010 C 1008 (2)下沉 晴朗天气 (3)正南风或正北风 (4)增大

24、(1)热力环流 (2)右 左 (3)如下图所示

水平方向的气压差异

大气水平运动

地面冷热不均

大气垂直运动

能量来源

根本 原因

热

力

环

流

(大气运动的最简单形式)

纸片A

纸片B

电炉

冰块

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网