沪科版初中物理八年级第一章第一节图文课件ppt(共129页ppt)

文档属性

| 名称 | 沪科版初中物理八年级第一章第一节图文课件ppt(共129页ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-12-05 23:50:42 | ||

图片预览

文档简介

(共129张PPT)

第一章 打开物理世界的大门

第二章 运动的世界

【知识互联】

【答案速填】

①一个物体相对于另一个物体位置的改变

②被选作参照标准的物体

③相对

④刻度尺

⑤钟表

⑥路程与时间的比值

【答案速填】

⑦v=

⑧速度保持不变的直线运动

⑨v=

一、动与静

1.机械运动:一个物体相对于另一个物体_____的改变。

2.参照物:研究机械运动时,被选作_________的物体。

位置

参照标准

3.运动和静止:

(1)运动:一个物体相对于参照物的位置_____。

(2)静止:一个物体相对于参照物的位置_____________。

(3)相对性:判断一个物体是运动还是静止,取决于所选

择的_______。选择的参照物不同,结论常常_____。

改变

没有发生改变

不同

参照物

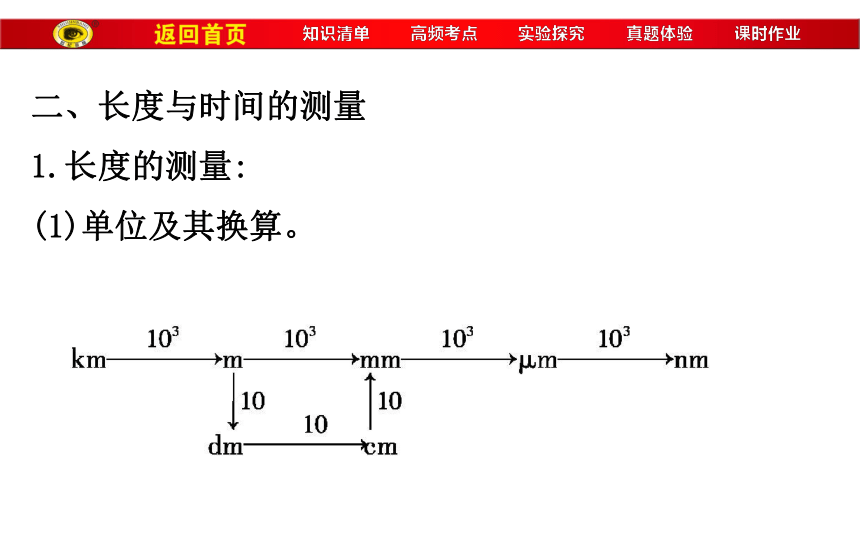

二、长度与时间的测量

1.长度的测量:

(1)单位及其换算。

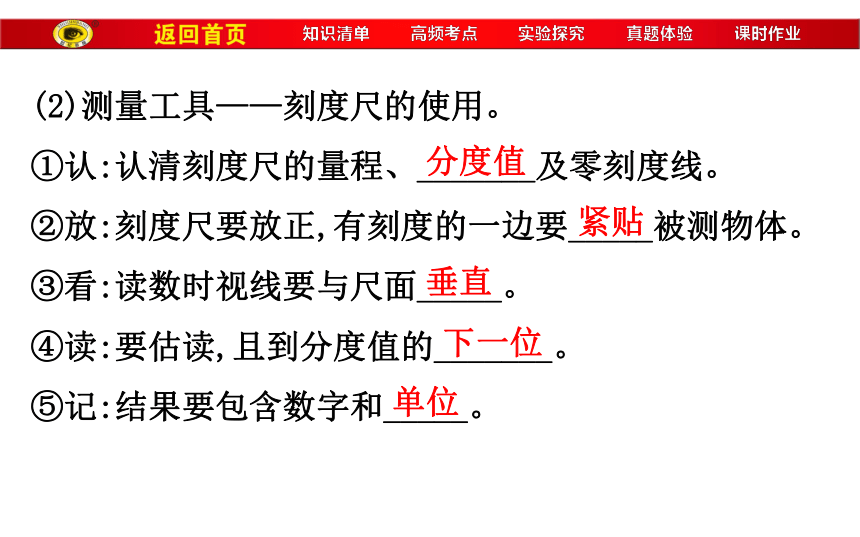

(2)测量工具——刻度尺的使用。

①认:认清刻度尺的量程、_______及零刻度线。

②放:刻度尺要放正,有刻度的一边要_____被测物体。

③看:读数时视线要与尺面_____。

④读:要估读,且到分度值的_______。

⑤记:结果要包含数字和_____。

分度值

紧贴

垂直

下一位

单位

2.时间:

(1)单位及其换算:

1h=___min=_____s,1s=103ms=106μs。

(2)测量工具:停表。

60

3600

3.误差:

(1)定义:_______与_______之间的偏差。

(2)减小的方法:校准测量工具、改进测量方法、选用

精度高的测量工具、多次测量取_______等。

测量值

真实值

平均值

三、快与慢

1.比较物体运动快慢的方法:

(1)相同路程,比较_____:所用时间越短,物体运动越快;

所用时间越长,物体运动越慢。

(2)相同时间,比较_____:通过的路程越长,物体运动越

快;通过的路程越短,物体运动越慢。

时间

路程

2.速度:

(1)物理意义:表示物体运动的_____。物体运动得越快,

速度_____。

(2)定义:物体在一段时间内通过的_____与通过这段路

程所用_____的比。

快慢

越大

路程

时间

(3)公式。

①基本公式: 。

②变形公式:求路程:s=___,求时间:t= 。

(4)单位及换算:1m/s=____km/h。

vt

3.6

(5)测量。

①原理: ;

②基本器材:用_______测量路程、用_____测量时间。

刻度尺

停表

3.两种直线运动:

(1)匀速直线运动:速度_________的直线运动。

(2)变速直线运动:速度_____的直线运动。

保持不变

变化

4.平均速度:

(1)物理意义:粗略描述物体在某段路程中的_________。

(2)计算公式: 。

运动快慢

【读图·认知】

1.如图,在空中加油的过程中,以加油机A为参照物,受

油机B是_____的;以_____为参照物,受油机B是运动的。

静止

地面

2.如图所示,用刻度尺测量物体的长度,图中刻度尺的

分度值是____cm,该物体的长度是_____cm。

0.1

2.10

3.天鹅在空中沿直线飞翔,天鹅在3段路程内的运动时间如图所示,则:

天鹅前15s的速度是___m/s;

中间15 s的速度是_____m/s;

最后15 s的速度是___m/s;

在整个过程,天鹅做_____直线运动。

10

13.3

20

变速

考点1 运动和静止

1.参照物的判断:

2.运动和静止的判断:

3.相对静止:如果两个物体的相对位置保持不变,以其中任何一个物体为参照物,另一个物体都是静止的,即这两个物体“相对静止”。

【规避失分点】

(1)不能选研究对象本身为参照物。

(2)同一个物体,选取的参照物不同,其运动状态可能相同,也可能不相同。

【典例1】(2016·淮安中考)如图为“神舟十号”与

“天宫一号”对接时的示意图,成功对接后,若认为

“神舟十号”处于静止状态,则选取的参照物可能是

( )

A.地球 B.月球

C.太阳 D.“天宫一号”

【解题关键】解答本题抓住以下关键:

(1)由“神舟十号”是静止的推知:“神舟十号”与参照物之间的相对位置是不变的。

(2)找到与“神舟十号”之间的相对位置不变的物体,即为参照物。

【解析】选D。本题考查运动与静止的相对性。认为“神舟十号”处于静止状态,说明与所选参照物相比,“神舟十号”的位置没有发生改变,应选取与“神舟十号”同方向同速度运动的“天宫一号”为参照物,正确答案是D。

【典例2】(2015·怀化中考)今年的“五一”假期,小丽同学和她的妈妈一起乘观光车在长沙橘子洲头游玩,如果以观光车为参照物,小丽同学是____________的,如果以路旁的树木为参照物,小丽同学是____________的。(两空均选填“运动”或“静止”)

【解析】本题考查运动和静止的判断。判断物体的运

动状态,必须先确定参照物,然后根据研究对象与参照

物之间的相对位置是否变化,来判断物体的运动状态。

小丽同学和她的妈妈一起乘观光车在长沙橘子洲头游

玩,小丽与观光车的相对位置没有变化,以观光车为参

照物,小丽同学是静止的;小丽与路旁的树木之间的相

对位置不断发生变化,以路旁的树木为参照物,小丽同

学是运动的。

答案:静止 运动

【备选例题】

1. (2014·武汉中考)如图所示,两列火车并排停在站

台上,小强坐在车厢中向另一列车厢观望。突然,他觉

得自己的列车开始缓缓地前进了,但是,“驶过”了旁

边列车的车尾才发现,实际

上他乘坐的列车还停在站台

上。下列说法正确的是 ( )

A.小强感觉自己乘坐的列车前进了是以站台为参照物

B.小强发现自己乘坐的列车还停在站台上是以坐在旁边的小红为参照物

C.小强发现自己乘坐的列车还停在站台上是以旁边列车的车尾为参照物

D.小强先后不同的感觉是因为他选择的参照物不同而造成的

【解题关键】解答本题抓住以下关键:

(1)确定研究物体,弄清研究物体与周围相关物体之间的相对位置关系。

(2)研究物体的运动状态确定所选的参照物。

【解析】选D。本题考查参照物的选择。小强感觉自己乘坐的列车前进了是以另一列车为参照物;小强发现自己乘坐的列车还停在站台上是以站台为参照物;小强以另一列车为参照物感觉自己是运动的,以站台为参照物感觉是静止的,从而说运动与静止具有相对性,即小强先后不同的感觉是因为他选择的参照物不同而造成的。故选D。

2.(2015·杭州中考)在甲、乙两艘遮蔽门窗的船上,分别观察到小球的运动情况如图所示(小球原静止在光滑水平桌面中央)。以下说法正确的是 ( )

A.甲船向左做匀速运动,乙船静止

B.甲船向右做匀速运动,乙船静止

C.甲船可能静止也可能做匀速直线运动

D.乙船可能静止也可能做匀速直线运动

【解析】选D。本题考查运动和静止的相对性。甲船中小球从静止突然向右运动,因此甲船可能向左加速或向右减速,而小球由于具有惯性要保持原来的运动状态会向右运动;乙船中小球保持静止,因此乙船可能静止或做匀速直线运动,故D正确。

考点2 长度的测量

刻度尺的读数步骤:

(1)从零刻度线处开始(图甲)

读数步骤:

1

3.2

0.06

3.26

(2)未从零刻度线处开始(图乙)

读数步骤:

1

2.00

3.80

1.80

【方法点拨】长度和时间估测的方法

(1)单位的估测:应充分利用单位间的换算关系,将不熟悉的单位换算成熟悉的单位。

(2)数值大小的估测。

①有关长度的物理量:中学生的身高1.6m,成年人走两步的距离约是1.5m,课桌高度约0.8m,中学物理课本长约26cm,宽约19cm,铅笔的长度约20cm,教室的高度约为3m,教室的门高约2m等。

②时间估测:人正常的心跳脉搏1min内在75次左右。

【规避失分点】

(1)既不能忘记估读,也不能多估,只能估读一位。

(2)求平均值时,平均值小数点后的位数必须与测量值的位数保持一致,即分度值不变。

【知识拓展】特殊长度的测量

当待测长度不能直接测量时,常常采用一些特殊的方法实现间接测量。选择设计测量方案时应遵循简便易行、误差越小越好的原则。

1.累积法(也叫测多求少法):在待测物体的长度很小,而测量用的刻度尺精确度又不够时,可以先测出若干个和它相同的物体的总长度,然后用总长度除以这些物体的个数,就得到待测物体的长度。

2.以直代曲法(也叫化曲为直法):曲线可以看成是由许多小段直线组成的,可以先量出一小段直线的距离,然后看一下曲线一共有多少段这样的直线,即可计算出曲线的长度。

3.滚轮法(也叫以轮代尺法):测量曲线长度时,用一个轮子沿曲线从一端滚到另一端,记下滚动的圈数,再测出滚轮的周长,然后用滚轮的周长乘以滚动圈数,即可算出曲线的长度。

4.平移法(也叫化暗为明法):有些待测的长度用刻度尺不能直接测量,可借助其他工具把待测长度平移到刻度尺上。例如,要测硬币的直径,就可以采用如图所示的方法。

【典例3】(2016·枣庄中考)如图所示,用刻度尺测量

物体的长度,读数时视线正确的是____________(选填

“A”或“B”),测出该物体的长度是____________cm。

【解题关键】解答本题应抓住以下关键:

(1)视线要求:读数时视线要与尺面垂直。

(2)明确“零”刻度线:“1.00 cm”为本次测量的零刻度线。

(3)认清分度值:0.1 cm。

(4)估读到分度值的下一位:当物体末端刚好与某刻度线对齐时,应该估读“0”。

【解析】本题考查了刻度尺的使用。读数时,视线要与尺面垂直,故B视线正确;所用刻度尺的分度值是1 mm,起始位置对应的刻度值是1.00 cm,末端对应的刻度值是2.36 cm,物体的长度L=2.36 cm -1.00 cm =1.36 cm。

答案:B 1.36

【备选例题】

1.(2014·淮安中考)如图所示,用刻度尺测量铅笔的长度,测量方法正确的是 ( )

【解题关键】解答本题抓住“如何放刻度尺”的关键:

(1)零刻度线要与被测物体的起始边缘对齐。

(2)刻度尺的刻线要紧贴被测物体。

(3)刻度尺要与被测物体的边缘对齐或平行。

【解析】选C。本题考查了刻度尺的使用方法。刻度尺使用时要放正,要沿着所测量的物体长度,零刻线(或者其他清晰的刻度)要对准物体的起始位置,有刻线的一边要紧靠被测物体。故选C。

2.(2015·南充中考)图中被测物体的长度是______cm,该刻度尺的分度值是_______________cm。

【解题关键】解答本题抓住以下关键:

(1)确定“零”刻度线,“4.00cm”为此次测量的零刻度线。

(2)认清分度值,估读到分度值的下一位;当物体末端刚好与刻度线对齐时,应该估读“0”。

【解析】本题考查长度测量中读取物体的长度。图中刻度尺1 cm又分为10个小刻度,故最小刻度值为1 mm =0.1 cm;末端刻度值为6.50 cm,物体长度为6.50 cm-4.00 cm=2.50 cm。

答案:2.50 0.1

3.(2015·安顺中考)坐在温馨的物理考场仔细想想:你平时走路的步幅约为50____________,上体育课时你跑100m所需时间约为16____________。(填上合适的物理量单位)

【解析】这是一道估测题,它考查学生对实际生活中的物理知识及物理现象的认识及估测。一般来说,学生平时走路时的步幅大约为50cm,而100 m竞赛的成绩大约为16 s。

答案:cm s

考点3 速度的计算

1.速度的含义与应用:

物理

意义 速度是表示物体运动快慢的物理量,在数值上等于物体在单位时间内通过的路程,这个数值越大,表明物体运动得越快

公式 v= 变形公式

s=vt 变形公式

t=

v的

表述 可以用来计算匀速运动中物体的速度,也可以用来计算变速运动中的平均速度 v表示的是匀速运动中的速度或者变速运动中的平均速度,如果v是变速运动中某一时刻的速度则不适用

应用

范围 已知s、t,求解v 已知v、t,求解s 已知s、v,求解t

2.解答步骤的注意事项:

(1)对应性:不同物体或同一物体的路程、时间、速度必须针对同一物体在同一段路程或时间内的运动。

(2)统一性:三个物理量的单位必须对应统一。

①m、s?m/s;

②km、h?km/h。

【方法点拨】平均速度≠速度的平均值

平均速度

而不是

【典例4】(2015·玉林中考)一辆汽车在平直的公路上

行驶了120km的路程,前半段路程的平均速度为60km/h,

后半段路程的平均速度为40km/h,则汽车行驶这120km

( )

A.所用时间为2.4 h

B.所用时间为2.6 h

C.平均速度为48 km/h

D.平均速度为50 km/h

【解析】选C。本题考查平均速度的有关计算。平均速

度指的是某段路程或某段时间内的平均快慢程度,而不

是速度的平均值;所以运动物体在某段路程(或时间)内

的平均速度应该等于这段路程与通过这段路程需要的

时间的比值。该辆汽车行驶120km的路程需要的总时间

是:t=t1+t2= =2.5h;所以汽车

在120 km内的平均速度是: =48km/h。

【典例5】(2016·江西中考)

便捷的交通与互联网给人们

出行带来极大的方便,某天,

王爷爷带着小孙子驾车到萍乡北站,然后乘高铁去南昌

参观滕王阁,8:20开车出发,并看到路边如图所示交通

标志牌,此刻吩咐小孙子通过铁路12306网站查询列车

时刻表,如表所示,求:

(1)在交通正常情况下,依据以上信息并通过计算,爷孙俩最快能赶上哪一车次?

(2)该趟高铁运行的平均速度为多少千米每小时?

车次 萍乡北开 南昌西到 运行距离

G1346 08:38 09:40 240 km

G1692 08:49 10:05 240 km

G1482 09:11 10:31 240 km

【解题关键】解答本题应抓住以下关键:

(1)根据交通标志牌获取以下信息:最高速度不能超过

60 km/h,此处距车站的路程为30 km。

(2)计算行驶需要的最短时间:t= 。

(3)根据到达车站的时间确定能够赶上的车次。

(4)根据此趟高铁运行的路程和时间,计算高铁的平均

速度。

【规范解答】(1)从图标上可看出此路段的最大行驶速

度为60 km/h,而此时距离萍乡北站的距离是30 km,所

以可求出到达北站所用的时间为:t= =0.5 h,

而王爷爷是8:20出发的,所以到达北站的时刻至少应为

8:50,所以最快能赶上G1482列车。(2)此趟高铁运行的

时间为:t'=10:31-9:11=1 h 20 min= h,所以这段时

间的平均速度为:v'= =180 km/h。

答案:(1)见规范解答 (2)180 km/h

【备选例题】

1.(2013·佛山中考)张先生驾车从广州到肇庆旅游,汽车以90km/h的平均速度行驶0.5h到达三水,休息0.5h后,再以80km/h的平均速度行驶1h到达肇庆。求:

(1)广州到三水,汽车行驶的路程是多少千米?

(2)广州到肇庆,汽车的平均速度是多少千米每小时?

【解题关键】解答本题应抓住以下四个关键:

(1)先求广州到三水的路程:s1=v1t1。

(2)再求三水到肇庆的路程:s2=v2t2。

(3)广州到肇庆的路程:s=s1+s2。

(4)广州到肇庆平均速度等于总路程与总时间的比。

【解析】(1)广州到三水,汽车以90km/h的平均速度行驶0.5h,所以汽车行驶的路程

s1=v1t1=90km/h×0.5 h=45 km

(2)三水到肇庆的路程

s2=v2t2=80km/h×1 h=80 km

广州到肇庆的总路程

s=s1+s2=45km+80 km=125 km;

汽车从广州到肇庆行驶的总时间:

t=0.5h+0.5 h+1 h=2 h;

汽车从广州到肇庆行驶的平均速度:

v= =62.5km/h

答案:(1)45 km (2)62.5 km/h

2.(2015·宜昌中考)宜昌快速

公交“BRT”于2015年6月建成

试运营,该项目北起夷陵客运站,南至宜昌东站,全长约

24 km,如图所示是宜昌首批“BRT”公交样车,根据测

算,它全程平均速度约为30 km/h,车辆配备了智能化的

车辆调度和信息服务中心,通过GPS全球定位功能全程

跟踪记录并实时传递每台运营车辆的各种信息。

(1)“BRT”从起点夷陵客运站至终点宜昌东站需要多长时间?

(2)若“BRT”在某一地段运行时,先以60 km/h的速度运行60 s,停车12 s,再以50 km/h的速度运行36 s,求“BRT”在这一地段的平均速度是多少千米每小时?

【解题关键】解答本题抓住“两个”关键:

(1)明确已知条件:路程24km和速度30 km/h。

(2)求平均速度时,一定是总路程除以总时间,包括中间停留时间。

【解析】(1)根据v= 得

t= =0.8h

(2)s1=v1t1=60km/h× =1 km

s2=v2t2=50km/h× =0.5 km

v= =50 km/h

答案:(1)0.8h (2)50 km/h

考点4 用图像描述运动

1.s -t(路程—时间)图像解读:

(1)横坐标表示时间,纵坐标表示路程,图像表示物体运

动的路程随时间变化的规律。

(2)匀速直线运动。

①s -t图像是一条直线,在任何时刻的速度相等(如图

甲、乙)。

②大小:选取任意时间段对应通过的路程,v0= 。且图

像的斜率越大,速度越大,即v甲>v乙。

(3)变速直线运动:s -t图像是曲线或分段的折线(如图丙、丁)。因为速度在不断变化,故求平均速度时,只能用总路程除以总时间。

2.v -t图像解读:

(1)横坐标表示时间,纵坐标表示速度,图像表示物体运动的速度随时间变化的规律。

(2)匀速直线运动:v -t图像是一条平行于时间轴的水平直线(如图甲),图像的纵坐标值就是物体运动的速度,即v0。

(3)变速运动:图像不平行于时间轴(如图乙,物体做加速运动)。

【方法点拨】解答图像题的一般思路

【典例6】(2016·潍坊中考)如图,图甲是小车甲运动

的s-t图像,图乙是小车乙运动的v-t图像,由图像可知

( )

A.甲、乙都由静止开始运动

B.甲、乙都以2.0 m/s匀速运动

C.甲、乙两车经过5 s一定相遇

D.甲车速度越来越大,乙车速度不变

【解题关键】解答本题应抓住以下关键:

(1)首先必须明确图像性质:甲是s-t图像,乙是v-t图像。

(2)匀速直线运动的s-t图像,是一条直线,其“斜率”就是速度的大小。

(3)匀速直线运动的v-t图像,是一条平行于横坐标轴的直线,其“截距”就是速度的大小。

【解析】选B。本题考查对运动图像的分析能力。从图

甲中可知,小车甲做的是匀速直线运动,且速度为v=

=2.0 m/s,从图乙可知,小车乙也是做匀速直

线运动,且速度为2.0 m/s,故B项正确,D项错误;从图像

中可以看出两小车都是做匀速直线运动,所以它们都不

是由静止开始运动的,A项错误;由于甲、乙两小车的位

置不确定,所以不能认为两车经过5 s一定相遇,故C项

错误。

【备选例题】

1.(2015·呼和浩特中考)如图所示,两木块自左向右运

动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下木

块每次曝光时的位置。已知连续两次曝光的时间间隔

是相等的。两木块运动情况在v-t图像中描述正确的是

( )

【解析】选A。本题考查匀速直线运动和变速直线运动。

设刻度尺的每小格尺寸为s和曝光时间为t,下面的木块

做匀速直线运动,运动的速度v= 。上面木块在相等时

间内的位移差是恒量,知上面木块做匀加速直线运动,

匀变速运动某段时间的平均速度等于中间时刻的瞬时

速度,知t3时刻上面木块的速度v3= 。t4时刻上面木块

的速度v4= ,则在时刻t3和时刻t4之间某瞬时两木块速

度相同。故选A。

2.(2015·乐山中考)甲、乙两车在公路上,分别从P、Q

两点同时同向运动,它们的s -t图像(路程—时间图像)

如图所示,经过4 s甲、乙相遇。甲、乙的速度分别为

v甲、v乙,P、Q间的距离为s,则 ( )

A.v甲>v乙,s=16 m

B.v甲>v乙,s=8 m

C.v甲D.v甲【解题关键】解答本题必须抓住以下两个关键:

(1)匀速直线运动的路程—时间图线是一条直线,其“斜率”就是速度的大小。

(2)甲、乙两车通过的路程之差即为两车起点之间的距离。

【解析】选D。由图像可知甲、乙均做匀速直线运动,经过4 s甲通过的路程为4 m,乙通过的路程为12 m,说明甲的速度小于乙的速度;经过4 s甲、乙相遇,说明开始时甲在前乙在后,乙追甲,经过4 s刚好追上,所以开始时甲、乙间的距离s=12 m-4 m=8 m,故选D。

3.(2014·泰安中考)如图所示,沿同一条直线向东运动的物体A、B,其运动相对同一参考点O的距离s随时间t变化的图像,以下说法正确的是 ( )

①两物体由同一位置O点开始运动,但物体A比B迟3 s才开始运动

②t=0时刻,A在O点,B在距离O点5 m处

③从第3 s开始,vA>vB,5 s末A、B相遇

④5 s内A、B的平均速度相等

A.只有①④正确 B.只有③④正确

C.只有①③正确 D.只有②③正确

【解题关键】解答本题必须抓住以下三个关键:

(1)匀速直线运动的路程与时间的关系图线是一条直线,其“斜率”就是速度的大小。

(2)当某物体的路程在一段时间内保持不变时,表示物体在这段时间内处于静止状态。

(3)平均速度是指物体在某段路程或时间内的路程与时间的比值。

【解析】选D。本题考查速度。①由图像可知两个物体

不是从同一地点同时出发的,B是从距离O点5 m处出发

的;②t=0时刻,A在O点,B在距离O点5 m处;③从第3 s开

始,vA>vB,5 s末A、B相遇;④5 s内,A、B运动的路程不

相同,所用时间相同,根据v= 可知A、B的平均速度不

相等。故只有②③正确。故选D。

4.某同学的爸爸携全家驾车去太湖渔人码头游玩,在途经太湖路时,路边蹿出一只小猫,他紧急刹车才没撞到它。如图为紧急刹车前后汽车行驶的速度—时间图像,根据图像分析不正确的是 ( )

A.紧急刹车发生在8:27

B.在8:23~8:27时间段内他驾车匀速前进

C.在8:20~8:30时间段内他驾车的最大速度为60 km/h

D.在8:20~8:30时间段内他驾车的平均速度为60 km/h

【解析】选D。本题考查物体运动图像的分析。由题图可知,在8:27突然减速,说明此时紧急刹车,A对;在8:23~8:27这段时间内车的速度保持60 km/h不变,而且是8:20~8:30这段时间内的最大速度,所以在8:20~8:30时间段内他驾车的平均速度一定小于60 km/h,所以B、C对,D错。

主题 科学探究:速度的变化

【实验原理】

【实验装置】

【实验关键】

(1)用_______测量路程:前一半路程s1、后一半路程s2

及总路程s。

(2)用_____测量时间。

①通过前一半路程的时间t1;

②通过全程的时间t2;

③通过后一半路程的时间t2-t1。

刻度尺

停表

【数据处理】

(1)前半段平均速度:v1= 。

(2)后半段平均速度:v2= 。

(3)整个路程的平均速度v= 。

【要点探究】

(1)在实验中为什么斜面的坡度不宜过大也不宜过小?

提示:斜面的坡度越大,小车运动所需的时间就越短,所测时间的误差就越大,严重影响实验结果。斜面的坡度过小,小车可能由于摩擦力而不会运动。

(2)怎样保证时间测量的有效性?

提示:实验前,要反复练习几次停表的使用,并进行几次“试测量”,最后才正式测量。

(3)怎样测量小车通过后半段路程所需要的时间?

提示:第一次测出小车通过前半段路程需要的时间,第二次测出小车通过全程需要的时间,两次时间的差就是小车通过后半段路程所用的时间。

(4)为什么在斜面的底端放金属片?

提示:①便于确定终点在同一位置。

②便于测量时间。

【规避失分点】

(1)在测量下半段平均速度时,不能从中点处静止释放小车。

(2)保证小车从斜面顶端由静止自由滑下。

【示范案例】

(2015·乌鲁木齐中考)如图,在“测量平均速度”的实验中,提供的实验器材有:木板(长为120.0 cm,底端有金属挡板)、小车(长15.0 cm)、秒表、木块。

(1)实验时应保持斜面的倾角较小,这是为了减小测量__________________(选填“路程”或“时间”)时造成的误差。

(2)斜面倾角不变时,小车由静止释放,小车通过的路程越长,其平均速度越____________(选填“大”或“小”);小车由静止释放,通过相同路程,斜面的倾角越大,小车运动的平均速度越____________(选填“大”或“小”)。

(3)一次实验中,小华测得小车从静止开始运动两个车长的距离所用时间为1.2 s,则小车的平均速度为____________m/s。

(4)若保持斜面倾角不变,利用本实验提供的器材最多可测出_______________组小车从静止释放到撞击金属挡板过程中的平均速度。

【解析】本题考查测平均速度的实验。(1)斜面的倾角

较小,小车滑动的速度就较慢,则在斜面上运动的时间

就较长,这样可以减小测量时间造成的误差。(2)小车

沿斜面滑下时,运动的速度越来越大,路程越长,平均速

度越大。斜面的倾角越大,所用时间越短,平均速度越

大。(3)小车运动的路程s=2×15.0 cm=30 cm,则速度

v= =25 cm/s=0.25 m/s。(4)120 cm中有8个

车长,减去最后一个车长,有7组。

答案:(1)时间 (2)大 大 (3)0.25 (4)7

【备选例题】

1.(2015·淮安中考)为研究小物块在足够长斜面上的运动规律,小物块每次均从斜面上A点由静止释放,沿斜面向下运动,利用秒表和刻度尺测出其运动时间和通过的路程,记录的数据如下表。

从A点开始计时的时间t/s 0 1 2 3 4 5

从A点开始的路程s/cm 0 4.00 16.00 36.00 64.00 100.00

相应的平均速度v/(cm·s-1) 4 8 12 16

(1)物块5s时间内的平均速度为____________cm/s。

(2)物块做____________(选填“匀速”或“变速”)直线运动。

(3)实验前,小萌对物块的运动情况做了以下可能猜想:

①物块通过的路程与所用的时间成正比;

②物块通过的路程与所用的时间平方成正比;

③物块的平均速度与所用的时间成正比;

④物块的平均速度与通过的路程成正比;

根据表格中的数据,你认为上述猜想中正确的是_________(选填序号),并推理物块自A点开始计时的6s时间内通过的路程为____________cm。

【解析】本题考查平均速度的测量。(1)物块5s时间内

的平均速度为:v= =20cm/s。(2)物块的速度

随时间而增大,因而是变速直线运动。(3)分析表中数

据可知,物块通过的路程与所用的时间平方成正比,物

块的平均速度与所用的时间成正比,即②③正确。物块

自A点开始计时的6s时间内通过的路程为144 cm。

答案:(1)20 (2)变速 (3)②③ 144

2.(2014·毕节中考)某物理兴趣小组利用带有刻度尺的斜面、小车和秒表“测量小车的平均速度”,如图所示,图中显示他们测量过程中的小车在甲、乙、丙三个位置及其对应时间的情形,显示时间的格式是:“时:分:秒”。

(1)请根据图示完成下表:

甲至乙 乙至丙 甲至丙

路程 s1= s2=64cm s3=90cm

时间 t1=2s t2= t3=6s

(2)某同学计算甲至丙这个过程的平均速度,采用了下

列两种方法计算:

方法1:v3= ;

方法2:v3= 。

以上两种方法正确的是:____________(选填“方法1”

或“方法2”)。甲至丙的平均速度是____________m/s。

(3)分析表中数据,小车全程____________(选填“是”

或“不是”)做匀速直线运动。

(4)要使小车的平均速度增大,可采用的方法有_______

______________________________(写出一种即可)。

【解析】本题考查测量物体平均速度、探究物体运动

情况的实验。(1)根据图示和表中数据可知,表中第一

行数据为路程,第二行数据为时间,并且s1=90cm-64 cm

=26 cm,t2=10s-6 s=4 s;(2)方法1计算平均速度是用

总路程除以总时间,正确;方法2是加起来被2除,为速度

的平均值,错误;甲至丙的路程s3=90cm=0.9 m,时间

t3=6s,所以甲至丙的平均速度是v3= =0.15m/s;

(3)由表中实验数据可知,s1=26cm=0.26 m,所用的时间

t1=2s,所以此路程的平均速度为v1= =0.13m/s,

全程中小车不是做匀速直线运动;(4)增大斜面倾角,减

少下滑时间,由速度公式可知,在路程一定时,可以增大

小车平均速度。

答案:(1)26cm 4 s (2)方法1 0.15 (3)不是

(4)增大斜面倾角

第一章 打开物理世界的大门

第二章 运动的世界

【知识互联】

【答案速填】

①一个物体相对于另一个物体位置的改变

②被选作参照标准的物体

③相对

④刻度尺

⑤钟表

⑥路程与时间的比值

【答案速填】

⑦v=

⑧速度保持不变的直线运动

⑨v=

一、动与静

1.机械运动:一个物体相对于另一个物体_____的改变。

2.参照物:研究机械运动时,被选作_________的物体。

位置

参照标准

3.运动和静止:

(1)运动:一个物体相对于参照物的位置_____。

(2)静止:一个物体相对于参照物的位置_____________。

(3)相对性:判断一个物体是运动还是静止,取决于所选

择的_______。选择的参照物不同,结论常常_____。

改变

没有发生改变

不同

参照物

二、长度与时间的测量

1.长度的测量:

(1)单位及其换算。

(2)测量工具——刻度尺的使用。

①认:认清刻度尺的量程、_______及零刻度线。

②放:刻度尺要放正,有刻度的一边要_____被测物体。

③看:读数时视线要与尺面_____。

④读:要估读,且到分度值的_______。

⑤记:结果要包含数字和_____。

分度值

紧贴

垂直

下一位

单位

2.时间:

(1)单位及其换算:

1h=___min=_____s,1s=103ms=106μs。

(2)测量工具:停表。

60

3600

3.误差:

(1)定义:_______与_______之间的偏差。

(2)减小的方法:校准测量工具、改进测量方法、选用

精度高的测量工具、多次测量取_______等。

测量值

真实值

平均值

三、快与慢

1.比较物体运动快慢的方法:

(1)相同路程,比较_____:所用时间越短,物体运动越快;

所用时间越长,物体运动越慢。

(2)相同时间,比较_____:通过的路程越长,物体运动越

快;通过的路程越短,物体运动越慢。

时间

路程

2.速度:

(1)物理意义:表示物体运动的_____。物体运动得越快,

速度_____。

(2)定义:物体在一段时间内通过的_____与通过这段路

程所用_____的比。

快慢

越大

路程

时间

(3)公式。

①基本公式: 。

②变形公式:求路程:s=___,求时间:t= 。

(4)单位及换算:1m/s=____km/h。

vt

3.6

(5)测量。

①原理: ;

②基本器材:用_______测量路程、用_____测量时间。

刻度尺

停表

3.两种直线运动:

(1)匀速直线运动:速度_________的直线运动。

(2)变速直线运动:速度_____的直线运动。

保持不变

变化

4.平均速度:

(1)物理意义:粗略描述物体在某段路程中的_________。

(2)计算公式: 。

运动快慢

【读图·认知】

1.如图,在空中加油的过程中,以加油机A为参照物,受

油机B是_____的;以_____为参照物,受油机B是运动的。

静止

地面

2.如图所示,用刻度尺测量物体的长度,图中刻度尺的

分度值是____cm,该物体的长度是_____cm。

0.1

2.10

3.天鹅在空中沿直线飞翔,天鹅在3段路程内的运动时间如图所示,则:

天鹅前15s的速度是___m/s;

中间15 s的速度是_____m/s;

最后15 s的速度是___m/s;

在整个过程,天鹅做_____直线运动。

10

13.3

20

变速

考点1 运动和静止

1.参照物的判断:

2.运动和静止的判断:

3.相对静止:如果两个物体的相对位置保持不变,以其中任何一个物体为参照物,另一个物体都是静止的,即这两个物体“相对静止”。

【规避失分点】

(1)不能选研究对象本身为参照物。

(2)同一个物体,选取的参照物不同,其运动状态可能相同,也可能不相同。

【典例1】(2016·淮安中考)如图为“神舟十号”与

“天宫一号”对接时的示意图,成功对接后,若认为

“神舟十号”处于静止状态,则选取的参照物可能是

( )

A.地球 B.月球

C.太阳 D.“天宫一号”

【解题关键】解答本题抓住以下关键:

(1)由“神舟十号”是静止的推知:“神舟十号”与参照物之间的相对位置是不变的。

(2)找到与“神舟十号”之间的相对位置不变的物体,即为参照物。

【解析】选D。本题考查运动与静止的相对性。认为“神舟十号”处于静止状态,说明与所选参照物相比,“神舟十号”的位置没有发生改变,应选取与“神舟十号”同方向同速度运动的“天宫一号”为参照物,正确答案是D。

【典例2】(2015·怀化中考)今年的“五一”假期,小丽同学和她的妈妈一起乘观光车在长沙橘子洲头游玩,如果以观光车为参照物,小丽同学是____________的,如果以路旁的树木为参照物,小丽同学是____________的。(两空均选填“运动”或“静止”)

【解析】本题考查运动和静止的判断。判断物体的运

动状态,必须先确定参照物,然后根据研究对象与参照

物之间的相对位置是否变化,来判断物体的运动状态。

小丽同学和她的妈妈一起乘观光车在长沙橘子洲头游

玩,小丽与观光车的相对位置没有变化,以观光车为参

照物,小丽同学是静止的;小丽与路旁的树木之间的相

对位置不断发生变化,以路旁的树木为参照物,小丽同

学是运动的。

答案:静止 运动

【备选例题】

1. (2014·武汉中考)如图所示,两列火车并排停在站

台上,小强坐在车厢中向另一列车厢观望。突然,他觉

得自己的列车开始缓缓地前进了,但是,“驶过”了旁

边列车的车尾才发现,实际

上他乘坐的列车还停在站台

上。下列说法正确的是 ( )

A.小强感觉自己乘坐的列车前进了是以站台为参照物

B.小强发现自己乘坐的列车还停在站台上是以坐在旁边的小红为参照物

C.小强发现自己乘坐的列车还停在站台上是以旁边列车的车尾为参照物

D.小强先后不同的感觉是因为他选择的参照物不同而造成的

【解题关键】解答本题抓住以下关键:

(1)确定研究物体,弄清研究物体与周围相关物体之间的相对位置关系。

(2)研究物体的运动状态确定所选的参照物。

【解析】选D。本题考查参照物的选择。小强感觉自己乘坐的列车前进了是以另一列车为参照物;小强发现自己乘坐的列车还停在站台上是以站台为参照物;小强以另一列车为参照物感觉自己是运动的,以站台为参照物感觉是静止的,从而说运动与静止具有相对性,即小强先后不同的感觉是因为他选择的参照物不同而造成的。故选D。

2.(2015·杭州中考)在甲、乙两艘遮蔽门窗的船上,分别观察到小球的运动情况如图所示(小球原静止在光滑水平桌面中央)。以下说法正确的是 ( )

A.甲船向左做匀速运动,乙船静止

B.甲船向右做匀速运动,乙船静止

C.甲船可能静止也可能做匀速直线运动

D.乙船可能静止也可能做匀速直线运动

【解析】选D。本题考查运动和静止的相对性。甲船中小球从静止突然向右运动,因此甲船可能向左加速或向右减速,而小球由于具有惯性要保持原来的运动状态会向右运动;乙船中小球保持静止,因此乙船可能静止或做匀速直线运动,故D正确。

考点2 长度的测量

刻度尺的读数步骤:

(1)从零刻度线处开始(图甲)

读数步骤:

1

3.2

0.06

3.26

(2)未从零刻度线处开始(图乙)

读数步骤:

1

2.00

3.80

1.80

【方法点拨】长度和时间估测的方法

(1)单位的估测:应充分利用单位间的换算关系,将不熟悉的单位换算成熟悉的单位。

(2)数值大小的估测。

①有关长度的物理量:中学生的身高1.6m,成年人走两步的距离约是1.5m,课桌高度约0.8m,中学物理课本长约26cm,宽约19cm,铅笔的长度约20cm,教室的高度约为3m,教室的门高约2m等。

②时间估测:人正常的心跳脉搏1min内在75次左右。

【规避失分点】

(1)既不能忘记估读,也不能多估,只能估读一位。

(2)求平均值时,平均值小数点后的位数必须与测量值的位数保持一致,即分度值不变。

【知识拓展】特殊长度的测量

当待测长度不能直接测量时,常常采用一些特殊的方法实现间接测量。选择设计测量方案时应遵循简便易行、误差越小越好的原则。

1.累积法(也叫测多求少法):在待测物体的长度很小,而测量用的刻度尺精确度又不够时,可以先测出若干个和它相同的物体的总长度,然后用总长度除以这些物体的个数,就得到待测物体的长度。

2.以直代曲法(也叫化曲为直法):曲线可以看成是由许多小段直线组成的,可以先量出一小段直线的距离,然后看一下曲线一共有多少段这样的直线,即可计算出曲线的长度。

3.滚轮法(也叫以轮代尺法):测量曲线长度时,用一个轮子沿曲线从一端滚到另一端,记下滚动的圈数,再测出滚轮的周长,然后用滚轮的周长乘以滚动圈数,即可算出曲线的长度。

4.平移法(也叫化暗为明法):有些待测的长度用刻度尺不能直接测量,可借助其他工具把待测长度平移到刻度尺上。例如,要测硬币的直径,就可以采用如图所示的方法。

【典例3】(2016·枣庄中考)如图所示,用刻度尺测量

物体的长度,读数时视线正确的是____________(选填

“A”或“B”),测出该物体的长度是____________cm。

【解题关键】解答本题应抓住以下关键:

(1)视线要求:读数时视线要与尺面垂直。

(2)明确“零”刻度线:“1.00 cm”为本次测量的零刻度线。

(3)认清分度值:0.1 cm。

(4)估读到分度值的下一位:当物体末端刚好与某刻度线对齐时,应该估读“0”。

【解析】本题考查了刻度尺的使用。读数时,视线要与尺面垂直,故B视线正确;所用刻度尺的分度值是1 mm,起始位置对应的刻度值是1.00 cm,末端对应的刻度值是2.36 cm,物体的长度L=2.36 cm -1.00 cm =1.36 cm。

答案:B 1.36

【备选例题】

1.(2014·淮安中考)如图所示,用刻度尺测量铅笔的长度,测量方法正确的是 ( )

【解题关键】解答本题抓住“如何放刻度尺”的关键:

(1)零刻度线要与被测物体的起始边缘对齐。

(2)刻度尺的刻线要紧贴被测物体。

(3)刻度尺要与被测物体的边缘对齐或平行。

【解析】选C。本题考查了刻度尺的使用方法。刻度尺使用时要放正,要沿着所测量的物体长度,零刻线(或者其他清晰的刻度)要对准物体的起始位置,有刻线的一边要紧靠被测物体。故选C。

2.(2015·南充中考)图中被测物体的长度是______cm,该刻度尺的分度值是_______________cm。

【解题关键】解答本题抓住以下关键:

(1)确定“零”刻度线,“4.00cm”为此次测量的零刻度线。

(2)认清分度值,估读到分度值的下一位;当物体末端刚好与刻度线对齐时,应该估读“0”。

【解析】本题考查长度测量中读取物体的长度。图中刻度尺1 cm又分为10个小刻度,故最小刻度值为1 mm =0.1 cm;末端刻度值为6.50 cm,物体长度为6.50 cm-4.00 cm=2.50 cm。

答案:2.50 0.1

3.(2015·安顺中考)坐在温馨的物理考场仔细想想:你平时走路的步幅约为50____________,上体育课时你跑100m所需时间约为16____________。(填上合适的物理量单位)

【解析】这是一道估测题,它考查学生对实际生活中的物理知识及物理现象的认识及估测。一般来说,学生平时走路时的步幅大约为50cm,而100 m竞赛的成绩大约为16 s。

答案:cm s

考点3 速度的计算

1.速度的含义与应用:

物理

意义 速度是表示物体运动快慢的物理量,在数值上等于物体在单位时间内通过的路程,这个数值越大,表明物体运动得越快

公式 v= 变形公式

s=vt 变形公式

t=

v的

表述 可以用来计算匀速运动中物体的速度,也可以用来计算变速运动中的平均速度 v表示的是匀速运动中的速度或者变速运动中的平均速度,如果v是变速运动中某一时刻的速度则不适用

应用

范围 已知s、t,求解v 已知v、t,求解s 已知s、v,求解t

2.解答步骤的注意事项:

(1)对应性:不同物体或同一物体的路程、时间、速度必须针对同一物体在同一段路程或时间内的运动。

(2)统一性:三个物理量的单位必须对应统一。

①m、s?m/s;

②km、h?km/h。

【方法点拨】平均速度≠速度的平均值

平均速度

而不是

【典例4】(2015·玉林中考)一辆汽车在平直的公路上

行驶了120km的路程,前半段路程的平均速度为60km/h,

后半段路程的平均速度为40km/h,则汽车行驶这120km

( )

A.所用时间为2.4 h

B.所用时间为2.6 h

C.平均速度为48 km/h

D.平均速度为50 km/h

【解析】选C。本题考查平均速度的有关计算。平均速

度指的是某段路程或某段时间内的平均快慢程度,而不

是速度的平均值;所以运动物体在某段路程(或时间)内

的平均速度应该等于这段路程与通过这段路程需要的

时间的比值。该辆汽车行驶120km的路程需要的总时间

是:t=t1+t2= =2.5h;所以汽车

在120 km内的平均速度是: =48km/h。

【典例5】(2016·江西中考)

便捷的交通与互联网给人们

出行带来极大的方便,某天,

王爷爷带着小孙子驾车到萍乡北站,然后乘高铁去南昌

参观滕王阁,8:20开车出发,并看到路边如图所示交通

标志牌,此刻吩咐小孙子通过铁路12306网站查询列车

时刻表,如表所示,求:

(1)在交通正常情况下,依据以上信息并通过计算,爷孙俩最快能赶上哪一车次?

(2)该趟高铁运行的平均速度为多少千米每小时?

车次 萍乡北开 南昌西到 运行距离

G1346 08:38 09:40 240 km

G1692 08:49 10:05 240 km

G1482 09:11 10:31 240 km

【解题关键】解答本题应抓住以下关键:

(1)根据交通标志牌获取以下信息:最高速度不能超过

60 km/h,此处距车站的路程为30 km。

(2)计算行驶需要的最短时间:t= 。

(3)根据到达车站的时间确定能够赶上的车次。

(4)根据此趟高铁运行的路程和时间,计算高铁的平均

速度。

【规范解答】(1)从图标上可看出此路段的最大行驶速

度为60 km/h,而此时距离萍乡北站的距离是30 km,所

以可求出到达北站所用的时间为:t= =0.5 h,

而王爷爷是8:20出发的,所以到达北站的时刻至少应为

8:50,所以最快能赶上G1482列车。(2)此趟高铁运行的

时间为:t'=10:31-9:11=1 h 20 min= h,所以这段时

间的平均速度为:v'= =180 km/h。

答案:(1)见规范解答 (2)180 km/h

【备选例题】

1.(2013·佛山中考)张先生驾车从广州到肇庆旅游,汽车以90km/h的平均速度行驶0.5h到达三水,休息0.5h后,再以80km/h的平均速度行驶1h到达肇庆。求:

(1)广州到三水,汽车行驶的路程是多少千米?

(2)广州到肇庆,汽车的平均速度是多少千米每小时?

【解题关键】解答本题应抓住以下四个关键:

(1)先求广州到三水的路程:s1=v1t1。

(2)再求三水到肇庆的路程:s2=v2t2。

(3)广州到肇庆的路程:s=s1+s2。

(4)广州到肇庆平均速度等于总路程与总时间的比。

【解析】(1)广州到三水,汽车以90km/h的平均速度行驶0.5h,所以汽车行驶的路程

s1=v1t1=90km/h×0.5 h=45 km

(2)三水到肇庆的路程

s2=v2t2=80km/h×1 h=80 km

广州到肇庆的总路程

s=s1+s2=45km+80 km=125 km;

汽车从广州到肇庆行驶的总时间:

t=0.5h+0.5 h+1 h=2 h;

汽车从广州到肇庆行驶的平均速度:

v= =62.5km/h

答案:(1)45 km (2)62.5 km/h

2.(2015·宜昌中考)宜昌快速

公交“BRT”于2015年6月建成

试运营,该项目北起夷陵客运站,南至宜昌东站,全长约

24 km,如图所示是宜昌首批“BRT”公交样车,根据测

算,它全程平均速度约为30 km/h,车辆配备了智能化的

车辆调度和信息服务中心,通过GPS全球定位功能全程

跟踪记录并实时传递每台运营车辆的各种信息。

(1)“BRT”从起点夷陵客运站至终点宜昌东站需要多长时间?

(2)若“BRT”在某一地段运行时,先以60 km/h的速度运行60 s,停车12 s,再以50 km/h的速度运行36 s,求“BRT”在这一地段的平均速度是多少千米每小时?

【解题关键】解答本题抓住“两个”关键:

(1)明确已知条件:路程24km和速度30 km/h。

(2)求平均速度时,一定是总路程除以总时间,包括中间停留时间。

【解析】(1)根据v= 得

t= =0.8h

(2)s1=v1t1=60km/h× =1 km

s2=v2t2=50km/h× =0.5 km

v= =50 km/h

答案:(1)0.8h (2)50 km/h

考点4 用图像描述运动

1.s -t(路程—时间)图像解读:

(1)横坐标表示时间,纵坐标表示路程,图像表示物体运

动的路程随时间变化的规律。

(2)匀速直线运动。

①s -t图像是一条直线,在任何时刻的速度相等(如图

甲、乙)。

②大小:选取任意时间段对应通过的路程,v0= 。且图

像的斜率越大,速度越大,即v甲>v乙。

(3)变速直线运动:s -t图像是曲线或分段的折线(如图丙、丁)。因为速度在不断变化,故求平均速度时,只能用总路程除以总时间。

2.v -t图像解读:

(1)横坐标表示时间,纵坐标表示速度,图像表示物体运动的速度随时间变化的规律。

(2)匀速直线运动:v -t图像是一条平行于时间轴的水平直线(如图甲),图像的纵坐标值就是物体运动的速度,即v0。

(3)变速运动:图像不平行于时间轴(如图乙,物体做加速运动)。

【方法点拨】解答图像题的一般思路

【典例6】(2016·潍坊中考)如图,图甲是小车甲运动

的s-t图像,图乙是小车乙运动的v-t图像,由图像可知

( )

A.甲、乙都由静止开始运动

B.甲、乙都以2.0 m/s匀速运动

C.甲、乙两车经过5 s一定相遇

D.甲车速度越来越大,乙车速度不变

【解题关键】解答本题应抓住以下关键:

(1)首先必须明确图像性质:甲是s-t图像,乙是v-t图像。

(2)匀速直线运动的s-t图像,是一条直线,其“斜率”就是速度的大小。

(3)匀速直线运动的v-t图像,是一条平行于横坐标轴的直线,其“截距”就是速度的大小。

【解析】选B。本题考查对运动图像的分析能力。从图

甲中可知,小车甲做的是匀速直线运动,且速度为v=

=2.0 m/s,从图乙可知,小车乙也是做匀速直

线运动,且速度为2.0 m/s,故B项正确,D项错误;从图像

中可以看出两小车都是做匀速直线运动,所以它们都不

是由静止开始运动的,A项错误;由于甲、乙两小车的位

置不确定,所以不能认为两车经过5 s一定相遇,故C项

错误。

【备选例题】

1.(2015·呼和浩特中考)如图所示,两木块自左向右运

动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下木

块每次曝光时的位置。已知连续两次曝光的时间间隔

是相等的。两木块运动情况在v-t图像中描述正确的是

( )

【解析】选A。本题考查匀速直线运动和变速直线运动。

设刻度尺的每小格尺寸为s和曝光时间为t,下面的木块

做匀速直线运动,运动的速度v= 。上面木块在相等时

间内的位移差是恒量,知上面木块做匀加速直线运动,

匀变速运动某段时间的平均速度等于中间时刻的瞬时

速度,知t3时刻上面木块的速度v3= 。t4时刻上面木块

的速度v4= ,则在时刻t3和时刻t4之间某瞬时两木块速

度相同。故选A。

2.(2015·乐山中考)甲、乙两车在公路上,分别从P、Q

两点同时同向运动,它们的s -t图像(路程—时间图像)

如图所示,经过4 s甲、乙相遇。甲、乙的速度分别为

v甲、v乙,P、Q间的距离为s,则 ( )

A.v甲>v乙,s=16 m

B.v甲>v乙,s=8 m

C.v甲

(1)匀速直线运动的路程—时间图线是一条直线,其“斜率”就是速度的大小。

(2)甲、乙两车通过的路程之差即为两车起点之间的距离。

【解析】选D。由图像可知甲、乙均做匀速直线运动,经过4 s甲通过的路程为4 m,乙通过的路程为12 m,说明甲的速度小于乙的速度;经过4 s甲、乙相遇,说明开始时甲在前乙在后,乙追甲,经过4 s刚好追上,所以开始时甲、乙间的距离s=12 m-4 m=8 m,故选D。

3.(2014·泰安中考)如图所示,沿同一条直线向东运动的物体A、B,其运动相对同一参考点O的距离s随时间t变化的图像,以下说法正确的是 ( )

①两物体由同一位置O点开始运动,但物体A比B迟3 s才开始运动

②t=0时刻,A在O点,B在距离O点5 m处

③从第3 s开始,vA>vB,5 s末A、B相遇

④5 s内A、B的平均速度相等

A.只有①④正确 B.只有③④正确

C.只有①③正确 D.只有②③正确

【解题关键】解答本题必须抓住以下三个关键:

(1)匀速直线运动的路程与时间的关系图线是一条直线,其“斜率”就是速度的大小。

(2)当某物体的路程在一段时间内保持不变时,表示物体在这段时间内处于静止状态。

(3)平均速度是指物体在某段路程或时间内的路程与时间的比值。

【解析】选D。本题考查速度。①由图像可知两个物体

不是从同一地点同时出发的,B是从距离O点5 m处出发

的;②t=0时刻,A在O点,B在距离O点5 m处;③从第3 s开

始,vA>vB,5 s末A、B相遇;④5 s内,A、B运动的路程不

相同,所用时间相同,根据v= 可知A、B的平均速度不

相等。故只有②③正确。故选D。

4.某同学的爸爸携全家驾车去太湖渔人码头游玩,在途经太湖路时,路边蹿出一只小猫,他紧急刹车才没撞到它。如图为紧急刹车前后汽车行驶的速度—时间图像,根据图像分析不正确的是 ( )

A.紧急刹车发生在8:27

B.在8:23~8:27时间段内他驾车匀速前进

C.在8:20~8:30时间段内他驾车的最大速度为60 km/h

D.在8:20~8:30时间段内他驾车的平均速度为60 km/h

【解析】选D。本题考查物体运动图像的分析。由题图可知,在8:27突然减速,说明此时紧急刹车,A对;在8:23~8:27这段时间内车的速度保持60 km/h不变,而且是8:20~8:30这段时间内的最大速度,所以在8:20~8:30时间段内他驾车的平均速度一定小于60 km/h,所以B、C对,D错。

主题 科学探究:速度的变化

【实验原理】

【实验装置】

【实验关键】

(1)用_______测量路程:前一半路程s1、后一半路程s2

及总路程s。

(2)用_____测量时间。

①通过前一半路程的时间t1;

②通过全程的时间t2;

③通过后一半路程的时间t2-t1。

刻度尺

停表

【数据处理】

(1)前半段平均速度:v1= 。

(2)后半段平均速度:v2= 。

(3)整个路程的平均速度v= 。

【要点探究】

(1)在实验中为什么斜面的坡度不宜过大也不宜过小?

提示:斜面的坡度越大,小车运动所需的时间就越短,所测时间的误差就越大,严重影响实验结果。斜面的坡度过小,小车可能由于摩擦力而不会运动。

(2)怎样保证时间测量的有效性?

提示:实验前,要反复练习几次停表的使用,并进行几次“试测量”,最后才正式测量。

(3)怎样测量小车通过后半段路程所需要的时间?

提示:第一次测出小车通过前半段路程需要的时间,第二次测出小车通过全程需要的时间,两次时间的差就是小车通过后半段路程所用的时间。

(4)为什么在斜面的底端放金属片?

提示:①便于确定终点在同一位置。

②便于测量时间。

【规避失分点】

(1)在测量下半段平均速度时,不能从中点处静止释放小车。

(2)保证小车从斜面顶端由静止自由滑下。

【示范案例】

(2015·乌鲁木齐中考)如图,在“测量平均速度”的实验中,提供的实验器材有:木板(长为120.0 cm,底端有金属挡板)、小车(长15.0 cm)、秒表、木块。

(1)实验时应保持斜面的倾角较小,这是为了减小测量__________________(选填“路程”或“时间”)时造成的误差。

(2)斜面倾角不变时,小车由静止释放,小车通过的路程越长,其平均速度越____________(选填“大”或“小”);小车由静止释放,通过相同路程,斜面的倾角越大,小车运动的平均速度越____________(选填“大”或“小”)。

(3)一次实验中,小华测得小车从静止开始运动两个车长的距离所用时间为1.2 s,则小车的平均速度为____________m/s。

(4)若保持斜面倾角不变,利用本实验提供的器材最多可测出_______________组小车从静止释放到撞击金属挡板过程中的平均速度。

【解析】本题考查测平均速度的实验。(1)斜面的倾角

较小,小车滑动的速度就较慢,则在斜面上运动的时间

就较长,这样可以减小测量时间造成的误差。(2)小车

沿斜面滑下时,运动的速度越来越大,路程越长,平均速

度越大。斜面的倾角越大,所用时间越短,平均速度越

大。(3)小车运动的路程s=2×15.0 cm=30 cm,则速度

v= =25 cm/s=0.25 m/s。(4)120 cm中有8个

车长,减去最后一个车长,有7组。

答案:(1)时间 (2)大 大 (3)0.25 (4)7

【备选例题】

1.(2015·淮安中考)为研究小物块在足够长斜面上的运动规律,小物块每次均从斜面上A点由静止释放,沿斜面向下运动,利用秒表和刻度尺测出其运动时间和通过的路程,记录的数据如下表。

从A点开始计时的时间t/s 0 1 2 3 4 5

从A点开始的路程s/cm 0 4.00 16.00 36.00 64.00 100.00

相应的平均速度v/(cm·s-1) 4 8 12 16

(1)物块5s时间内的平均速度为____________cm/s。

(2)物块做____________(选填“匀速”或“变速”)直线运动。

(3)实验前,小萌对物块的运动情况做了以下可能猜想:

①物块通过的路程与所用的时间成正比;

②物块通过的路程与所用的时间平方成正比;

③物块的平均速度与所用的时间成正比;

④物块的平均速度与通过的路程成正比;

根据表格中的数据,你认为上述猜想中正确的是_________(选填序号),并推理物块自A点开始计时的6s时间内通过的路程为____________cm。

【解析】本题考查平均速度的测量。(1)物块5s时间内

的平均速度为:v= =20cm/s。(2)物块的速度

随时间而增大,因而是变速直线运动。(3)分析表中数

据可知,物块通过的路程与所用的时间平方成正比,物

块的平均速度与所用的时间成正比,即②③正确。物块

自A点开始计时的6s时间内通过的路程为144 cm。

答案:(1)20 (2)变速 (3)②③ 144

2.(2014·毕节中考)某物理兴趣小组利用带有刻度尺的斜面、小车和秒表“测量小车的平均速度”,如图所示,图中显示他们测量过程中的小车在甲、乙、丙三个位置及其对应时间的情形,显示时间的格式是:“时:分:秒”。

(1)请根据图示完成下表:

甲至乙 乙至丙 甲至丙

路程 s1= s2=64cm s3=90cm

时间 t1=2s t2= t3=6s

(2)某同学计算甲至丙这个过程的平均速度,采用了下

列两种方法计算:

方法1:v3= ;

方法2:v3= 。

以上两种方法正确的是:____________(选填“方法1”

或“方法2”)。甲至丙的平均速度是____________m/s。

(3)分析表中数据,小车全程____________(选填“是”

或“不是”)做匀速直线运动。

(4)要使小车的平均速度增大,可采用的方法有_______

______________________________(写出一种即可)。

【解析】本题考查测量物体平均速度、探究物体运动

情况的实验。(1)根据图示和表中数据可知,表中第一

行数据为路程,第二行数据为时间,并且s1=90cm-64 cm

=26 cm,t2=10s-6 s=4 s;(2)方法1计算平均速度是用

总路程除以总时间,正确;方法2是加起来被2除,为速度

的平均值,错误;甲至丙的路程s3=90cm=0.9 m,时间

t3=6s,所以甲至丙的平均速度是v3= =0.15m/s;

(3)由表中实验数据可知,s1=26cm=0.26 m,所用的时间

t1=2s,所以此路程的平均速度为v1= =0.13m/s,

全程中小车不是做匀速直线运动;(4)增大斜面倾角,减

少下滑时间,由速度公式可知,在路程一定时,可以增大

小车平均速度。

答案:(1)26cm 4 s (2)方法1 0.15 (3)不是

(4)增大斜面倾角

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙