统编版六上17.古诗三首 一课一练(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版六上17.古诗三首 一课一练(含答案) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-05 13:25:09 | ||

图片预览

文档简介

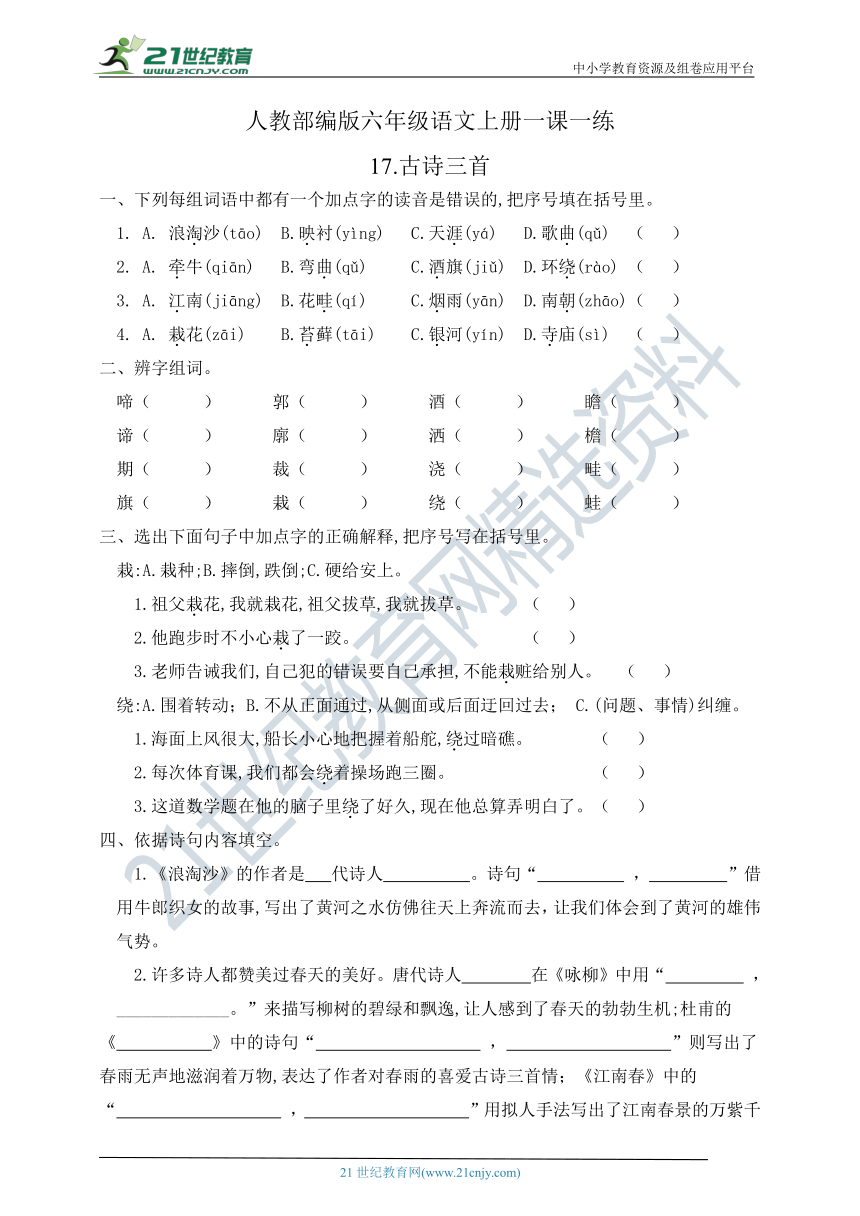

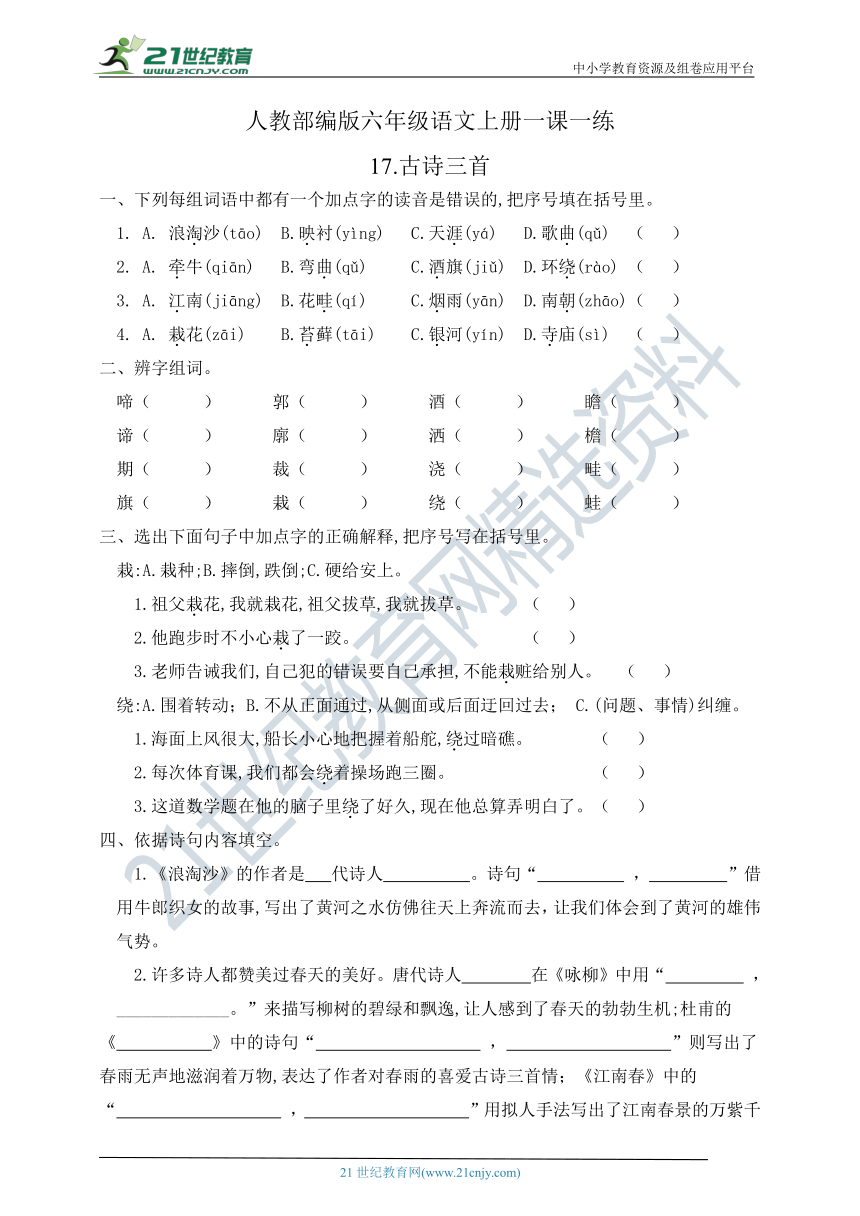

人教部编版六年级语文上册一课一练

17.古诗三首

一、下列每组词语中都有一个加点字的读音是错误的,把序号填在括号里。

1. A. 浪淘沙(tāo) B.映衬(yìng) C.天涯(yá) D.歌曲(qǔ) ( ) 2. A. 牵牛(qiān) B.弯曲(qǔ) C.酒旗(jiǔ) D.环绕(rào) ( ) 3. A. 江南(jiāng) B.花畦(qí) C.烟雨(yān) D.南朝(zhāo)( ) 4. A. 栽花(zāi) B.苔藓(tāi) C.银河(yín) D.寺庙(sì) ( )

二、辨字组词。

啼( ? ?) ? ?郭( ? ?) ? ?酒( ? ?) ? ?瞻( ? ?)

谛( ? ?) ? ?廓( ? ?) ? ?洒( ? ?) ? ?檐( ? ?)

期( ? ?) ? ?裁( ? ?) ? ?浇( ? ?) ? ?畦( ? ?)

旗( ? ?) ? ?栽( ? ?) ? ?绕( ? ?) ? ?蛙( ? ?)

三、选出下面句子中加点字的正确解释,把序号写在括号里。 栽:A.栽种;B.摔倒,跌倒;C.硬给安上。

1.祖父栽花,我就栽花,祖父拔草,我就拔草。 ( )

2.他跑步时不小心栽了一跤。 ( )

3.老师告诫我们,自己犯的错误要自己承担,不能栽赃给别人。 ( ) 绕:A.围着转动;B.不从正面通过,从侧面或后面迂回过去; C.(问题、事情)纠缠。

1.海面上风很大,船长小心地把握着船舵,绕过暗礁。 ( )

2.每次体育课,我们都会绕着操场跑三圈。 ( )

3.这道数学题在他的脑子里绕了好久,现在他总算弄明白了。( )

四、依据诗句内容填空。

1.《浪淘沙》的作者是 代诗人 。诗句“ , ”借用牛郎织女的故事,写出了黄河之水仿佛往天上奔流而去,让我们体会到了黄河的雄伟气势。

2.许多诗人都赞美过春天的美好。唐代诗人 在《咏柳》中用“ ,

_____________。”来描写柳树的碧绿和飘逸,让人感到了春天的勃勃生机;杜甫的《 》中的诗句“ , ”则写出了春雨无声地滋润着万物,表达了作者对春雨的喜爱古诗三首情;《江南春》中的

“ , ”用拟人手法写出了江南春景的万紫千红、丰富多彩。

3.《书湖阴先生壁》的作者是 代诗人 。诗句“ , ”用拟人手法写出了作者对自然景物的喜爱。

五、默写古诗。 江南春

、 。

、 。

六、读诗句,完成练习。

一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

1.解释词语。

护田: 。

送青来: 。

2.判断对错。

(1)这两句诗采用了对偶,拟人的修辞手法,赋予了山水人的感情,显得既生机勃勃又清新幽雅。( )

(2)“两山排闼送青来”可以改为“主人开门见青山”,意思的主人打开了门,就会看见青翠的山峰。( )

(3)诗人写出了山水对湖阴先生的深情,山水主动与人相亲,表现了人的高洁。( )

七、读《浪淘沙》,完成下列各题。

1.默写《浪淘沙》。

浪淘沙 【唐】_____________

________________________, ________________________。

________________________ , ________________________ 。

2.“牵牛织女”指的是民间故事中的 和 。

3.判断对错。

(1)诗人以浪漫的想像结合传说,把黄河汹涌澎湃的特点写在具体、生动、形象。( )

(2)这首诗写出了诗人对现实生活的不满。( )

(3)这首诗以极大的热情,描绘了黄河的雄伟气势,抒发了作者豪迈的气概和奋发精神。( )

4.“九曲黄河万里沙,浪淘风波自天崖”,关于这两句诗,理解不正确的一项是( )

A.这两句诗的意思是万里黄河弯弯曲曲携带泥沙,浪淘汹涌来自天边。

B.“九曲”运用比喻的修辞手法写出了黄河曲曲折折,排山倒海的气势。“自天崖”生动地表现了黄河源远流长。

C.这两句诗描写了黄河来自天边、川流不息的壮丽图景。

八、阅读诗歌,回答问题。 使至塞上 [唐]王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 惠崇春江晚景 [宋]苏轼 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。 蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

1.《使至塞上》这首诗中,诗句“ , 。”写出了塞外奇特壮丽的风光。

2.《惠崇春江晚景》这首诗中,作者借 、 、 、 等景物写出了早春特有的风光。

3.你还积累了哪些描写自然风光的古诗?请选择一首写下来。

_______________________________________________________________________

九、小练笔(选做) 请你发挥自己的想象,把《江南春》改写成一段优美的文字。

答案:

一、1. A.2. B.3. D.4 B

二、啼叫 真谛 山郭 轮廓 喝酒 洒水 瞻仰 屋檐

三、 1.A. 2.B. 3.C

1.B. 2.A. 3. C.

四、略

五、略

六、略

七、略

八、略

17.古诗三首

一、下列每组词语中都有一个加点字的读音是错误的,把序号填在括号里。

1. A. 浪淘沙(tāo) B.映衬(yìng) C.天涯(yá) D.歌曲(qǔ) ( ) 2. A. 牵牛(qiān) B.弯曲(qǔ) C.酒旗(jiǔ) D.环绕(rào) ( ) 3. A. 江南(jiāng) B.花畦(qí) C.烟雨(yān) D.南朝(zhāo)( ) 4. A. 栽花(zāi) B.苔藓(tāi) C.银河(yín) D.寺庙(sì) ( )

二、辨字组词。

啼( ? ?) ? ?郭( ? ?) ? ?酒( ? ?) ? ?瞻( ? ?)

谛( ? ?) ? ?廓( ? ?) ? ?洒( ? ?) ? ?檐( ? ?)

期( ? ?) ? ?裁( ? ?) ? ?浇( ? ?) ? ?畦( ? ?)

旗( ? ?) ? ?栽( ? ?) ? ?绕( ? ?) ? ?蛙( ? ?)

三、选出下面句子中加点字的正确解释,把序号写在括号里。 栽:A.栽种;B.摔倒,跌倒;C.硬给安上。

1.祖父栽花,我就栽花,祖父拔草,我就拔草。 ( )

2.他跑步时不小心栽了一跤。 ( )

3.老师告诫我们,自己犯的错误要自己承担,不能栽赃给别人。 ( ) 绕:A.围着转动;B.不从正面通过,从侧面或后面迂回过去; C.(问题、事情)纠缠。

1.海面上风很大,船长小心地把握着船舵,绕过暗礁。 ( )

2.每次体育课,我们都会绕着操场跑三圈。 ( )

3.这道数学题在他的脑子里绕了好久,现在他总算弄明白了。( )

四、依据诗句内容填空。

1.《浪淘沙》的作者是 代诗人 。诗句“ , ”借用牛郎织女的故事,写出了黄河之水仿佛往天上奔流而去,让我们体会到了黄河的雄伟气势。

2.许多诗人都赞美过春天的美好。唐代诗人 在《咏柳》中用“ ,

_____________。”来描写柳树的碧绿和飘逸,让人感到了春天的勃勃生机;杜甫的《 》中的诗句“ , ”则写出了春雨无声地滋润着万物,表达了作者对春雨的喜爱古诗三首情;《江南春》中的

“ , ”用拟人手法写出了江南春景的万紫千红、丰富多彩。

3.《书湖阴先生壁》的作者是 代诗人 。诗句“ , ”用拟人手法写出了作者对自然景物的喜爱。

五、默写古诗。 江南春

、 。

、 。

六、读诗句,完成练习。

一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

1.解释词语。

护田: 。

送青来: 。

2.判断对错。

(1)这两句诗采用了对偶,拟人的修辞手法,赋予了山水人的感情,显得既生机勃勃又清新幽雅。( )

(2)“两山排闼送青来”可以改为“主人开门见青山”,意思的主人打开了门,就会看见青翠的山峰。( )

(3)诗人写出了山水对湖阴先生的深情,山水主动与人相亲,表现了人的高洁。( )

七、读《浪淘沙》,完成下列各题。

1.默写《浪淘沙》。

浪淘沙 【唐】_____________

________________________, ________________________。

________________________ , ________________________ 。

2.“牵牛织女”指的是民间故事中的 和 。

3.判断对错。

(1)诗人以浪漫的想像结合传说,把黄河汹涌澎湃的特点写在具体、生动、形象。( )

(2)这首诗写出了诗人对现实生活的不满。( )

(3)这首诗以极大的热情,描绘了黄河的雄伟气势,抒发了作者豪迈的气概和奋发精神。( )

4.“九曲黄河万里沙,浪淘风波自天崖”,关于这两句诗,理解不正确的一项是( )

A.这两句诗的意思是万里黄河弯弯曲曲携带泥沙,浪淘汹涌来自天边。

B.“九曲”运用比喻的修辞手法写出了黄河曲曲折折,排山倒海的气势。“自天崖”生动地表现了黄河源远流长。

C.这两句诗描写了黄河来自天边、川流不息的壮丽图景。

八、阅读诗歌,回答问题。 使至塞上 [唐]王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 惠崇春江晚景 [宋]苏轼 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。 蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

1.《使至塞上》这首诗中,诗句“ , 。”写出了塞外奇特壮丽的风光。

2.《惠崇春江晚景》这首诗中,作者借 、 、 、 等景物写出了早春特有的风光。

3.你还积累了哪些描写自然风光的古诗?请选择一首写下来。

_______________________________________________________________________

九、小练笔(选做) 请你发挥自己的想象,把《江南春》改写成一段优美的文字。

答案:

一、1. A.2. B.3. D.4 B

二、啼叫 真谛 山郭 轮廓 喝酒 洒水 瞻仰 屋檐

三、 1.A. 2.B. 3.C

1.B. 2.A. 3. C.

四、略

五、略

六、略

七、略

八、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地