聚落的起源与发展

图片预览

文档简介

课件18张PPT。第十章 聚落地理聚 落

城 市

集镇与农村第一节 聚 落 聚落是指人类各种形式的居住场所,在地图

上常被称为居民点。聚落不仅是房屋的集合体,

还包括与居住地直接相关的其它生活设施和生产

设施。

1 起源与发展

2 城镇标准 起源与发展西方城市的发展

中国城市的发展

村落的发展 西方城市发展始于希腊。

罗马时代,城市获得更大发展。

在罗马时代,在城市发展上,重要进展是通过罗马控制控制

区的扩大,把城市带到欧洲的广大地区。 1 原始的居住地

2 古代村落

3 城市兴起后农村聚落的发展

4 现代村落的发展 中国城市的发展 1 古代城市发展

秦统一的首都咸阳、汉长安城,以及唐长安城、宋开封城、杭州城,都是当时世界

上著名的大都市,城市内部功能已相当齐全。

元、明、清三朝,全国最大的城市是北京。它代表了我国封建礼制的典型,城为内

外城。

2 新中国成立以来城市的发展。

第一阶段是初期发展阶段。1949年后,经过三年经济恢复,从1952年到1960年经

过第一个五年计划与经济大发展,城市和建制镇分别从1951年的157个和1896个增加

到1960年的197个(城市数)和1961年的4429个(建制镇数)。

第二阶段是1961年至1977年。这段时期由于经济困难和“文化大革命”的影响,经

济缓慢发展和停滞状态,对城市的发展产生极大的影响。

第三阶段是从1978年到1998年,这是我国改革开放时期,经济发展速度比较快,

城市发展速度也是空前的。 城镇标准世界各国关于城镇标准的规定

我国城镇建制的设置

聚落体系

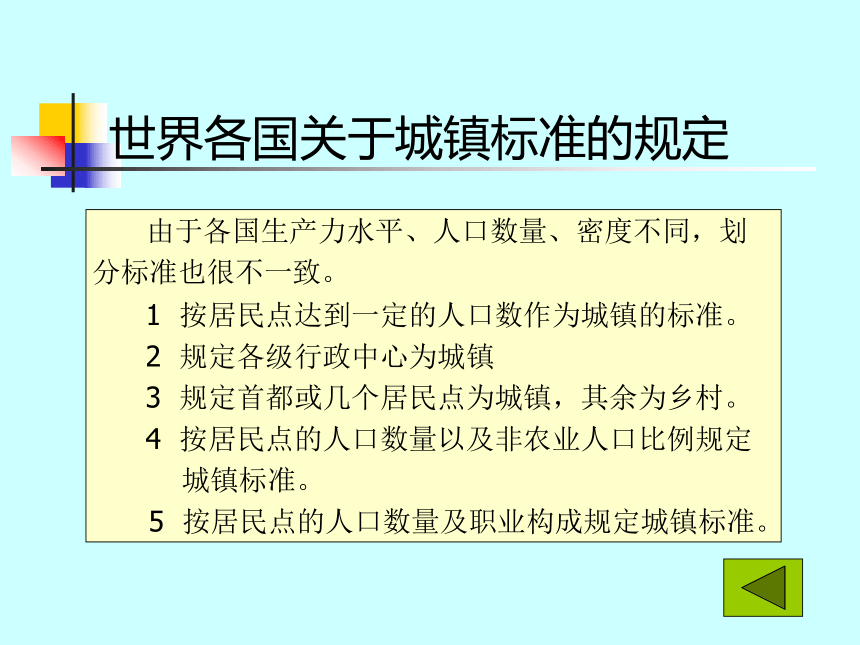

世界各国关于城镇标准的规定 由于各国生产力水平、人口数量、密度不同,划

分标准也很不一致。

1 按居民点达到一定的人口数作为城镇的标准。

2 规定各级行政中心为城镇

3 规定首都或几个居民点为城镇,其余为乡村。

4 按居民点的人口数量以及非农业人口比例规定

城镇标准。

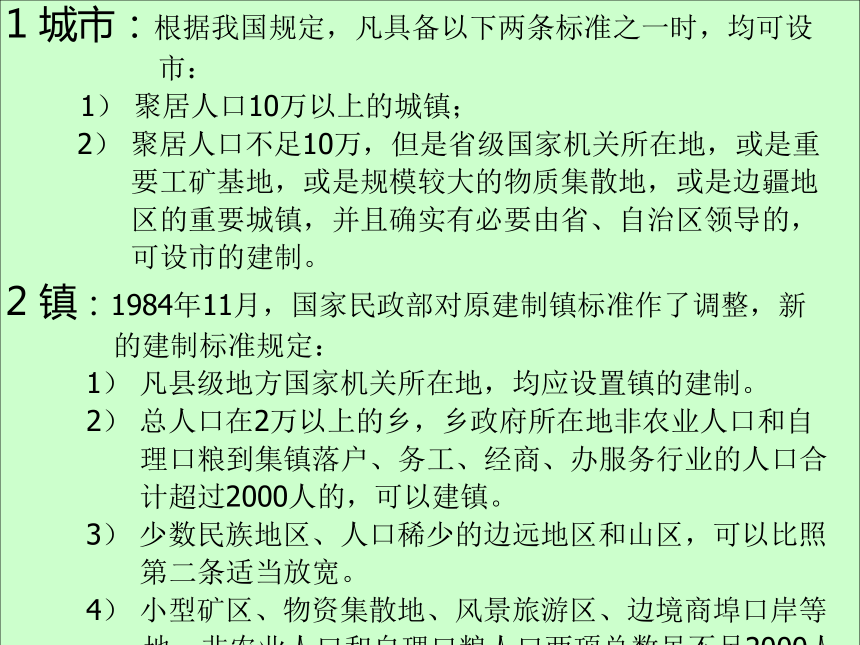

5 按居民点的人口数量及职业构成规定城镇标准。1 城市:根据我国规定,凡具备以下两条标准之一时,均可设

市:

1) 聚居人口10万以上的城镇;

2) 聚居人口不足10万,但是省级国家机关所在地,或是重

要工矿基地,或是规模较大的物质集散地,或是边疆地

区的重要城镇,并且确实有必要由省、自治区领导的,

可设市的建制。

2 镇:1984年11月,国家民政部对原建制镇标准作了调整,新

的建制标准规定:

1) 凡县级地方国家机关所在地,均应设置镇的建制。

2) 总人口在2万以上的乡,乡政府所在地非农业人口和自

理口粮到集镇落户、务工、经商、办服务行业的人口合

计超过2000人的,可以建镇。

3) 少数民族地区、人口稀少的边远地区和山区,可以比照

第二条适当放宽。

4) 小型矿区、物资集散地、风景旅游区、边境商埠口岸等

地,非农业人口和自理口粮人口两项总数虽不足2000人,

如确有必要,也可设置镇的建制。聚落体系1 城市体系

2 城市体系的等级规律

1) 等级规模法则

2) 首位城市法则

3) 农村聚落法则 第二节 城 市城市区位与环境的关系

城市与自然环境

城市地域结构发展动力及其模式

城市景观与感知城市区位与环境的关系一、从防卫出发而选择的区位

二、城市区位与交通的关系1 在利用河流方面

2 在利用海洋方面作为防卫的有利条件有半岛、岛

与内港

3 制高点和隘口 1 城市与水运的关系

2 城市与陆运的关系

3 海上交通与城市的关系 城市与自然环境地质环境与城市

地形与城市

气候与城市

水资源与城市

城市的生物环境 地质条件特别突出的是地震,这是对城市造成巨大灾害的一种力量。

它的特点一是力量大,二是突发性。 城市的建设与所在地的地形条件关系十分密切,一般来说,

平坦而地势稍高的地形是比较理想的。 气候与城市关系很大,如多雨地区要考虑防洪与排水,寒冷地区

要注意取暖、防冻。特别突出的要注意城市本身所带来的严重气候

影响问题:热岛效应与排水。

城市一方面需要大量供水,另一方面又要大量排水,特别是排除污水,

如不加处理也会给下游城市及周围地区带来严重问题。 创造优美的文化景观与田园风光城市——既是反映人对回归自然的

潜在愿望,也是现今城市规划、建设中的重要课题。城市地域结构发展动力及其模式形成地域结构的动力

城市内部的地域结构模型

动力分两方面,即集聚力和离散力。集聚力就是向心力,

驱使居民和某些部门向市中心集聚;离散力则是向相反方向,

驱使其转向郊区。

1 集聚力:集聚力主要由下面两方面原因引起的。第一,

它提供了多而方便的服务和设施;第二,它具有社会条件方

面的优势。

2 离散力:由两方面原因引起的。首先是经济条件方面,

其次是社会条件方面。形成地域结构的动力1 同心圆模型:是1929年由芝加哥大学社会学家伯吉斯

(Ernest W.Burgess)提出的。

2 扇型模型:是美国的土地经济学家霍伊特(H.Hoyt)

于1939年提出的。

3 多核模型:是美国地理学家哈里斯(C.D.Harris)和

乌尔曼(E.L.Ullman)于1945年提出的。城市内部的地域结构模型城市景观与感知城市景观

城市感知

在城市景观中,最明显的是城市建筑高度;其次,城市景观往往与著名的建筑物相联系,该建筑也就成为该城市的标志与象征。第三是城市的格局。第四是城市与环境的协调所形成的风格。城 市 景 观 城市的景观给人带来的印象并不相同,这是

由于每个人的生活环境不同、文化背景不同而产

生的。从城市景观来说,对人感知留下深刻印象

的是路、界、节点、区和路标。城 市 感 知第三节 集镇与农村集 镇

乡 村 集镇是介于乡村与城市之间的过渡性聚落。

1 具有工业生产活动的乡村

2 集市

在农村聚落研究中,集市具有非常重要的位置。 1 一般类型的乡村: 按形态对乡村聚落进行分类,可分为密集型、分

散型和半聚集型农村聚落。

2 活动型村落

3 特殊类型: 美国单户型、集体农场型和经营性农场。

城 市

集镇与农村第一节 聚 落 聚落是指人类各种形式的居住场所,在地图

上常被称为居民点。聚落不仅是房屋的集合体,

还包括与居住地直接相关的其它生活设施和生产

设施。

1 起源与发展

2 城镇标准 起源与发展西方城市的发展

中国城市的发展

村落的发展 西方城市发展始于希腊。

罗马时代,城市获得更大发展。

在罗马时代,在城市发展上,重要进展是通过罗马控制控制

区的扩大,把城市带到欧洲的广大地区。 1 原始的居住地

2 古代村落

3 城市兴起后农村聚落的发展

4 现代村落的发展 中国城市的发展 1 古代城市发展

秦统一的首都咸阳、汉长安城,以及唐长安城、宋开封城、杭州城,都是当时世界

上著名的大都市,城市内部功能已相当齐全。

元、明、清三朝,全国最大的城市是北京。它代表了我国封建礼制的典型,城为内

外城。

2 新中国成立以来城市的发展。

第一阶段是初期发展阶段。1949年后,经过三年经济恢复,从1952年到1960年经

过第一个五年计划与经济大发展,城市和建制镇分别从1951年的157个和1896个增加

到1960年的197个(城市数)和1961年的4429个(建制镇数)。

第二阶段是1961年至1977年。这段时期由于经济困难和“文化大革命”的影响,经

济缓慢发展和停滞状态,对城市的发展产生极大的影响。

第三阶段是从1978年到1998年,这是我国改革开放时期,经济发展速度比较快,

城市发展速度也是空前的。 城镇标准世界各国关于城镇标准的规定

我国城镇建制的设置

聚落体系

世界各国关于城镇标准的规定 由于各国生产力水平、人口数量、密度不同,划

分标准也很不一致。

1 按居民点达到一定的人口数作为城镇的标准。

2 规定各级行政中心为城镇

3 规定首都或几个居民点为城镇,其余为乡村。

4 按居民点的人口数量以及非农业人口比例规定

城镇标准。

5 按居民点的人口数量及职业构成规定城镇标准。1 城市:根据我国规定,凡具备以下两条标准之一时,均可设

市:

1) 聚居人口10万以上的城镇;

2) 聚居人口不足10万,但是省级国家机关所在地,或是重

要工矿基地,或是规模较大的物质集散地,或是边疆地

区的重要城镇,并且确实有必要由省、自治区领导的,

可设市的建制。

2 镇:1984年11月,国家民政部对原建制镇标准作了调整,新

的建制标准规定:

1) 凡县级地方国家机关所在地,均应设置镇的建制。

2) 总人口在2万以上的乡,乡政府所在地非农业人口和自

理口粮到集镇落户、务工、经商、办服务行业的人口合

计超过2000人的,可以建镇。

3) 少数民族地区、人口稀少的边远地区和山区,可以比照

第二条适当放宽。

4) 小型矿区、物资集散地、风景旅游区、边境商埠口岸等

地,非农业人口和自理口粮人口两项总数虽不足2000人,

如确有必要,也可设置镇的建制。聚落体系1 城市体系

2 城市体系的等级规律

1) 等级规模法则

2) 首位城市法则

3) 农村聚落法则 第二节 城 市城市区位与环境的关系

城市与自然环境

城市地域结构发展动力及其模式

城市景观与感知城市区位与环境的关系一、从防卫出发而选择的区位

二、城市区位与交通的关系1 在利用河流方面

2 在利用海洋方面作为防卫的有利条件有半岛、岛

与内港

3 制高点和隘口 1 城市与水运的关系

2 城市与陆运的关系

3 海上交通与城市的关系 城市与自然环境地质环境与城市

地形与城市

气候与城市

水资源与城市

城市的生物环境 地质条件特别突出的是地震,这是对城市造成巨大灾害的一种力量。

它的特点一是力量大,二是突发性。 城市的建设与所在地的地形条件关系十分密切,一般来说,

平坦而地势稍高的地形是比较理想的。 气候与城市关系很大,如多雨地区要考虑防洪与排水,寒冷地区

要注意取暖、防冻。特别突出的要注意城市本身所带来的严重气候

影响问题:热岛效应与排水。

城市一方面需要大量供水,另一方面又要大量排水,特别是排除污水,

如不加处理也会给下游城市及周围地区带来严重问题。 创造优美的文化景观与田园风光城市——既是反映人对回归自然的

潜在愿望,也是现今城市规划、建设中的重要课题。城市地域结构发展动力及其模式形成地域结构的动力

城市内部的地域结构模型

动力分两方面,即集聚力和离散力。集聚力就是向心力,

驱使居民和某些部门向市中心集聚;离散力则是向相反方向,

驱使其转向郊区。

1 集聚力:集聚力主要由下面两方面原因引起的。第一,

它提供了多而方便的服务和设施;第二,它具有社会条件方

面的优势。

2 离散力:由两方面原因引起的。首先是经济条件方面,

其次是社会条件方面。形成地域结构的动力1 同心圆模型:是1929年由芝加哥大学社会学家伯吉斯

(Ernest W.Burgess)提出的。

2 扇型模型:是美国的土地经济学家霍伊特(H.Hoyt)

于1939年提出的。

3 多核模型:是美国地理学家哈里斯(C.D.Harris)和

乌尔曼(E.L.Ullman)于1945年提出的。城市内部的地域结构模型城市景观与感知城市景观

城市感知

在城市景观中,最明显的是城市建筑高度;其次,城市景观往往与著名的建筑物相联系,该建筑也就成为该城市的标志与象征。第三是城市的格局。第四是城市与环境的协调所形成的风格。城 市 景 观 城市的景观给人带来的印象并不相同,这是

由于每个人的生活环境不同、文化背景不同而产

生的。从城市景观来说,对人感知留下深刻印象

的是路、界、节点、区和路标。城 市 感 知第三节 集镇与农村集 镇

乡 村 集镇是介于乡村与城市之间的过渡性聚落。

1 具有工业生产活动的乡村

2 集市

在农村聚落研究中,集市具有非常重要的位置。 1 一般类型的乡村: 按形态对乡村聚落进行分类,可分为密集型、分

散型和半聚集型农村聚落。

2 活动型村落

3 特殊类型: 美国单户型、集体农场型和经营性农场。