人教版语文必修2第三单元8 《兰亭集序》 王羲之 (课件)(43张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修2第三单元8 《兰亭集序》 王羲之 (课件)(43张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 670.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-04 22:37:06 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

兰渚山——位于浙江省绍兴县西南二十七里,又称兰亭山,这是一个历史悠久风景优美之处。

根据《越绝书》记载,“勾践种兰渚山”,由此得知春秋时越王勾践曾经在这里种植兰花。

汉代设立驿亭,因此这里命名兰亭。

根据《兰亭集序》记载,“会与会稽山音质兰亭”,我们知道王羲之曾与亲朋于此集会。

学习目标

1、有感情地朗读课文并背诵,并了解序文的写作特点。

2、掌握实词的意义以及文中的重点文言基础知识及名句。

3、体会作者对大自然的热爱以及作者的思想感情的转变。

王羲之, 书法家。出身贵族,官至右军将军、会稽内史,人称“ ”。王羲之是我国历史上最著名的书法家之一,他早年苦练书法,有“临池学书,池水尽墨”的美谈。其笔势“飘若浮云,矫若惊龙”,被后世誉为“ ”。

王羲之

东晋

王右军

书圣

天 下 第 一 行 书

“飘如浮云,矫若惊龙”

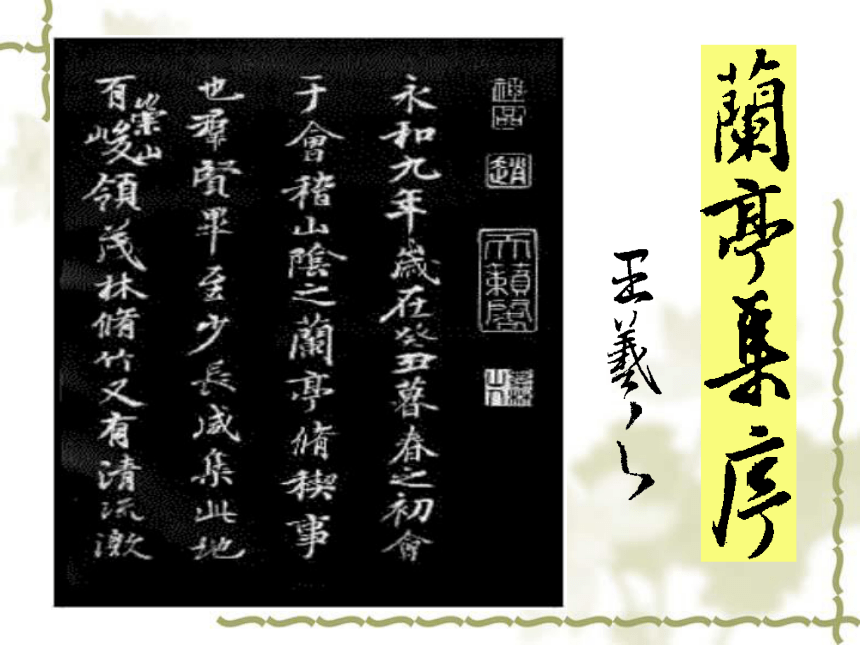

兰亭集序

序

“序”也写做“叙”或称“引”,是说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。

“序”一般写在文章前面,列于书后称为“跋”或“后序”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。 《兰亭集序》意思是兰亭会诗集的序,属书序。

序的分类

序言,按照作者不同,分为自序和他序。自己作的,叫“自序”;请他人写的,叫“他序”。

其次,序有书序和赠序之分。书序相当于前言后记,如《兰亭集序》。赠序,是临别赠言性质的文字,如《送东阳马生序》。

疏通文意

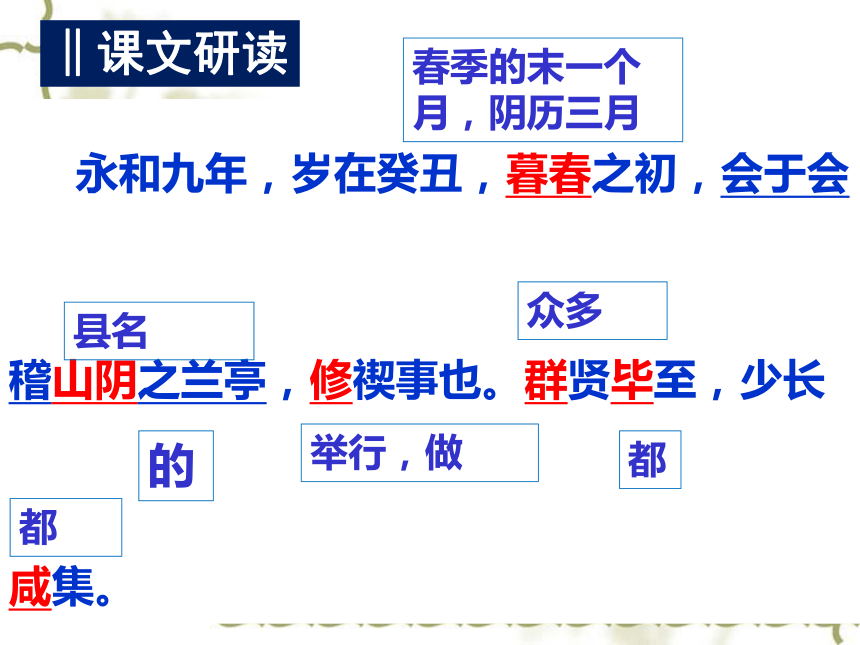

‖课文研读

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会

稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长

咸集。

春季的末一个月,阴历三月

都

县名

举行,做

的

都

众多

永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾求福的活动。许多有声望有才气的人都来了,有年轻的,也有年长的都聚集在一起。

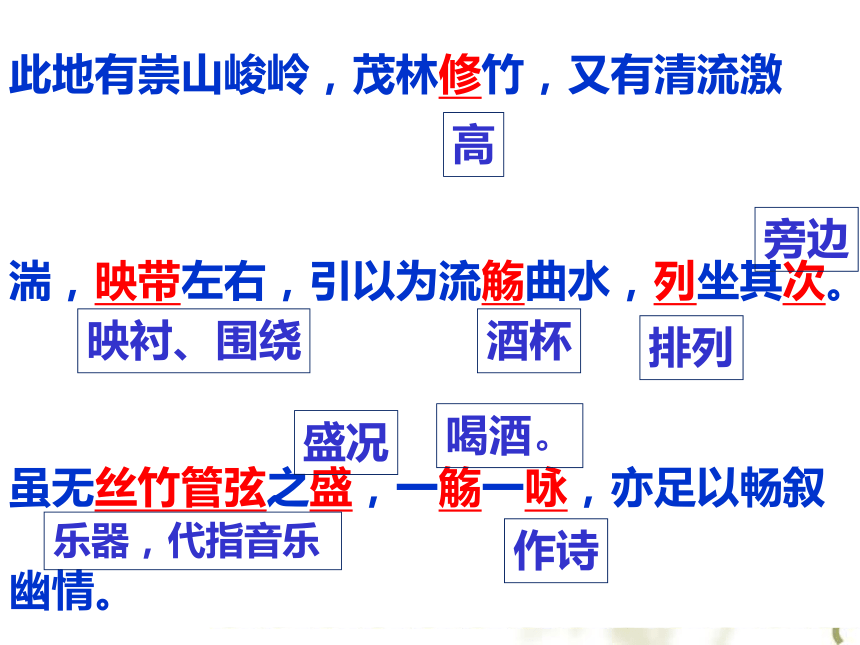

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激

湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

高

映衬、围绕

酒杯

排列

旁边

乐器,代指音乐

盛况

作诗

喝酒。

这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右辉映环绕,把水引到(亭中)环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以痛快地表达各自幽雅的情怀。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观

宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋

怀,足以极视听之娱,信可乐也。

第2自然段

之:定语后置的标志

和风

用来

放开、

敞开

穷尽

实在

自然万物

值得

这

参考译文

这一天,天气晴朗空气清新,和风吹来心情舒畅。向上看,天空广大无边,向下看,地上事物如此繁多,(这样)来纵展眼力,开阔胸怀,尽视和听的乐趣,实在快乐啊!

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀

抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪

形骸之外。

助词,引起下文

取独

一俯一仰之间

之于

通“晤”

有的人

随着

参考译文

人与人相交往,很快便度过一生。有的人喜欢讲自己的抱负志趣,(与朋友)在一室之内面对面交谈;有的人随着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束放纵地生活。

虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所

遇,暂 得于己,快然自足,不知老之将至;

不一样

一时

高兴的样子

满足

对…事物

取向

自得

尽管各人的爱好千差万别,或好静或好动各不相同,但当他对所接触的事物感到高兴,一时很自得,快乐而满足,竟不觉得衰老将要到来;

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

等到

过去

到达,动词

附着

因

指“向之”句,它

到、及

自然

等到他对自己喜爱的事物感到厌倦,心情随着事物的变化而变化,感慨也就随着产生了。从前感兴趣的事,转眼之间,已成为陈迹了,还不能不因此而引起心中的感慨;何况人的寿命长短听凭造化,终归于尽。古人说:“死和生是一件大事啊。”这怎么不叫人悲痛万分呢?

每览昔人兴感之由,若合一契,

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固

知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

符契。两半,可合在一起

面对

悲伤

明白

本来

一、齐,作动词。把…看做一样(相等)

未成年而死去的人

无根据

参考译文

每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是面对着(他们的)文章而嗟叹感伤,心里又不明白为什么会这样。(我)本来知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。

后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列

叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以

兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

情趣

一个个

纵使

这次(集会)的诗文

……的原因

后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊!因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,尽管时代不同情况不同,但人们的思想情致却是一样的。后代的读者读这本诗集也将有感于生命这件大事吧。

探究课文

1、朗读全文,找出文中表达作者情感变化的句子(用一个词概括)

乐 痛 悲

课文鉴赏

哪些东西可“乐”呢?

人众:群贤毕至,少长咸集。

地胜:崇山峻岭,茂林修竹,清流

急湍,映带左右。

事趣:流觞曲水,一觞一咏。

时美:天朗气清,惠风和畅。

兴雅:仰观俯察,游目骋怀。

这种"痛"是痛什么?

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。

作者为什么"悲"?"悲"什么?

东晋时代的名士崇尚老庄、思想虚无,认为死生一样。而作者认为要珍惜生命,士大夫当“兼济天下”,去实现自己的抱负。作者悲的是“一死生”、“齐彭殇” 。 他询问古今,发出悲叹。这里的“悲”不同于上一段的“痛”,是对个体之痛的理性思考。

作者悲的是人类对于死生的认识上的局限,对社会文人士族借老庄思想来逃避现实,寄情山水,麻醉自己,漠视生命的态度,而且这种无法摆脱的认识上的局限古今一同。

两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。“天下名士,少有全者”。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。

东晋名士的生死观

东晋是名士风流的时代。他们

崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,

思想虚无,寄情山水,笑傲山野。

他们思想消极,行动无为,就像浮

萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里

就是哪里。当然,死了就死了,无

所谓,因为死就是生,生就是死.

即所谓“一死生”“齐彭殇” 。

文言知识

1、通假字

虽趣舍万殊,静躁不同 趣:通“取” ,趋向,取向

悟言一室之内 悟:通“晤”,面对面

2、古今异义

1、列坐其次

古义:其,代词,指曲水。次,旁边、水边。如:列坐其次。

今义:次第较后;第二;次要的地位。

2、引以为流觞曲水。

古义:把……作为。 今义:认为。

3、所以游目骋怀

古义:表凭借,文中是“用来……”的意思

今义: 表因果关系的连词;

4、或取诸怀抱

古义:胸怀抱负 今义:抱在怀里;胸前; 心里存有;心胸,打算。

5、亦将有感于斯文

古义:这次集会的诗文 今义:形容词,文雅 ; 名词,指文化或文人

6、俯仰一世

古义:形容时间短暂。 今义:低头抬头

3、词类活用

1、 形容词作名词

群贤毕至,少长咸集

贤,贤士; 少,年轻的人,长,年长的人。

况修短随化

修:寿命长 短:寿命短

死生亦大矣

大:大事

2、形容词作动词

? 齐彭殇为妄作

齐:把……看作相等 (形容词的意动用法)

3、名词作动词

映带左右

带:环绕

一觞一咏

觞:喝酒

4、数词作动词

固知一死生为虚诞

一:把……看作一样。(数词的意动用法)

5、动词的使动用法

所以游目骋怀

骋:使……纵展 使……奔驰

犹不能不以之兴怀

兴: 使(怀)兴,即:使感叹产生,

4、特殊句式

判断句:死生亦大矣。

介宾短语后置(状语后置)

①会于会稽山阴之兰亭──于会稽山阴之兰亭会

②不能喻之于怀──不能于怀(在内心)喻之

③亦将有感于斯文──亦将于(对)斯文有感

④当其欣于所遇──当其于所遇欣

3、定语后置:

虽无管弦之盛──虽无盛之管弦

仰观宇宙之大,俯察品类之盛——仰观大宇宙,俯察盛品类

乐

痛

悲

曲水流觞

寄情山水

睹眼前之欢聚思离情别绪

观宇宙之大叹人生无常

后之视今

犹今之视昔

叙事

玄理

有感抒怀

兰亭修禊,文人雅事,感叹生死,有感斯文

课堂小结

??

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。 ???? ????

名人对生死的看法:

“朝闻道,夕死可矣。”《论语·里仁》

“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”《论语·卫灵公》

“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”《孟子·告子上》

李清照说:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

司马迁说:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”

藏克家说:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”

毛泽东说:“生的伟大,死的光荣。”

生死问题,历来是中外文学和哲学所关住的重要话题。

布置作业

文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文”,我们今天读他的文章,是“后之览者”,应该有许多新的感悟。谈一谈自己对生命的认识,要求语言流利,200字左右。

兰渚山——位于浙江省绍兴县西南二十七里,又称兰亭山,这是一个历史悠久风景优美之处。

根据《越绝书》记载,“勾践种兰渚山”,由此得知春秋时越王勾践曾经在这里种植兰花。

汉代设立驿亭,因此这里命名兰亭。

根据《兰亭集序》记载,“会与会稽山音质兰亭”,我们知道王羲之曾与亲朋于此集会。

学习目标

1、有感情地朗读课文并背诵,并了解序文的写作特点。

2、掌握实词的意义以及文中的重点文言基础知识及名句。

3、体会作者对大自然的热爱以及作者的思想感情的转变。

王羲之, 书法家。出身贵族,官至右军将军、会稽内史,人称“ ”。王羲之是我国历史上最著名的书法家之一,他早年苦练书法,有“临池学书,池水尽墨”的美谈。其笔势“飘若浮云,矫若惊龙”,被后世誉为“ ”。

王羲之

东晋

王右军

书圣

天 下 第 一 行 书

“飘如浮云,矫若惊龙”

兰亭集序

序

“序”也写做“叙”或称“引”,是说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。

“序”一般写在文章前面,列于书后称为“跋”或“后序”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。 《兰亭集序》意思是兰亭会诗集的序,属书序。

序的分类

序言,按照作者不同,分为自序和他序。自己作的,叫“自序”;请他人写的,叫“他序”。

其次,序有书序和赠序之分。书序相当于前言后记,如《兰亭集序》。赠序,是临别赠言性质的文字,如《送东阳马生序》。

疏通文意

‖课文研读

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会

稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长

咸集。

春季的末一个月,阴历三月

都

县名

举行,做

的

都

众多

永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾求福的活动。许多有声望有才气的人都来了,有年轻的,也有年长的都聚集在一起。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激

湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

高

映衬、围绕

酒杯

排列

旁边

乐器,代指音乐

盛况

作诗

喝酒。

这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右辉映环绕,把水引到(亭中)环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以痛快地表达各自幽雅的情怀。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观

宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋

怀,足以极视听之娱,信可乐也。

第2自然段

之:定语后置的标志

和风

用来

放开、

敞开

穷尽

实在

自然万物

值得

这

参考译文

这一天,天气晴朗空气清新,和风吹来心情舒畅。向上看,天空广大无边,向下看,地上事物如此繁多,(这样)来纵展眼力,开阔胸怀,尽视和听的乐趣,实在快乐啊!

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀

抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪

形骸之外。

助词,引起下文

取独

一俯一仰之间

之于

通“晤”

有的人

随着

参考译文

人与人相交往,很快便度过一生。有的人喜欢讲自己的抱负志趣,(与朋友)在一室之内面对面交谈;有的人随着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束放纵地生活。

虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所

遇,暂 得于己,快然自足,不知老之将至;

不一样

一时

高兴的样子

满足

对…事物

取向

自得

尽管各人的爱好千差万别,或好静或好动各不相同,但当他对所接触的事物感到高兴,一时很自得,快乐而满足,竟不觉得衰老将要到来;

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

等到

过去

到达,动词

附着

因

指“向之”句,它

到、及

自然

等到他对自己喜爱的事物感到厌倦,心情随着事物的变化而变化,感慨也就随着产生了。从前感兴趣的事,转眼之间,已成为陈迹了,还不能不因此而引起心中的感慨;何况人的寿命长短听凭造化,终归于尽。古人说:“死和生是一件大事啊。”这怎么不叫人悲痛万分呢?

每览昔人兴感之由,若合一契,

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固

知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

符契。两半,可合在一起

面对

悲伤

明白

本来

一、齐,作动词。把…看做一样(相等)

未成年而死去的人

无根据

参考译文

每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是面对着(他们的)文章而嗟叹感伤,心里又不明白为什么会这样。(我)本来知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。

后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列

叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以

兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

情趣

一个个

纵使

这次(集会)的诗文

……的原因

后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊!因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,尽管时代不同情况不同,但人们的思想情致却是一样的。后代的读者读这本诗集也将有感于生命这件大事吧。

探究课文

1、朗读全文,找出文中表达作者情感变化的句子(用一个词概括)

乐 痛 悲

课文鉴赏

哪些东西可“乐”呢?

人众:群贤毕至,少长咸集。

地胜:崇山峻岭,茂林修竹,清流

急湍,映带左右。

事趣:流觞曲水,一觞一咏。

时美:天朗气清,惠风和畅。

兴雅:仰观俯察,游目骋怀。

这种"痛"是痛什么?

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。

作者为什么"悲"?"悲"什么?

东晋时代的名士崇尚老庄、思想虚无,认为死生一样。而作者认为要珍惜生命,士大夫当“兼济天下”,去实现自己的抱负。作者悲的是“一死生”、“齐彭殇” 。 他询问古今,发出悲叹。这里的“悲”不同于上一段的“痛”,是对个体之痛的理性思考。

作者悲的是人类对于死生的认识上的局限,对社会文人士族借老庄思想来逃避现实,寄情山水,麻醉自己,漠视生命的态度,而且这种无法摆脱的认识上的局限古今一同。

两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。“天下名士,少有全者”。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。

东晋名士的生死观

东晋是名士风流的时代。他们

崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,

思想虚无,寄情山水,笑傲山野。

他们思想消极,行动无为,就像浮

萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里

就是哪里。当然,死了就死了,无

所谓,因为死就是生,生就是死.

即所谓“一死生”“齐彭殇” 。

文言知识

1、通假字

虽趣舍万殊,静躁不同 趣:通“取” ,趋向,取向

悟言一室之内 悟:通“晤”,面对面

2、古今异义

1、列坐其次

古义:其,代词,指曲水。次,旁边、水边。如:列坐其次。

今义:次第较后;第二;次要的地位。

2、引以为流觞曲水。

古义:把……作为。 今义:认为。

3、所以游目骋怀

古义:表凭借,文中是“用来……”的意思

今义: 表因果关系的连词;

4、或取诸怀抱

古义:胸怀抱负 今义:抱在怀里;胸前; 心里存有;心胸,打算。

5、亦将有感于斯文

古义:这次集会的诗文 今义:形容词,文雅 ; 名词,指文化或文人

6、俯仰一世

古义:形容时间短暂。 今义:低头抬头

3、词类活用

1、 形容词作名词

群贤毕至,少长咸集

贤,贤士; 少,年轻的人,长,年长的人。

况修短随化

修:寿命长 短:寿命短

死生亦大矣

大:大事

2、形容词作动词

? 齐彭殇为妄作

齐:把……看作相等 (形容词的意动用法)

3、名词作动词

映带左右

带:环绕

一觞一咏

觞:喝酒

4、数词作动词

固知一死生为虚诞

一:把……看作一样。(数词的意动用法)

5、动词的使动用法

所以游目骋怀

骋:使……纵展 使……奔驰

犹不能不以之兴怀

兴: 使(怀)兴,即:使感叹产生,

4、特殊句式

判断句:死生亦大矣。

介宾短语后置(状语后置)

①会于会稽山阴之兰亭──于会稽山阴之兰亭会

②不能喻之于怀──不能于怀(在内心)喻之

③亦将有感于斯文──亦将于(对)斯文有感

④当其欣于所遇──当其于所遇欣

3、定语后置:

虽无管弦之盛──虽无盛之管弦

仰观宇宙之大,俯察品类之盛——仰观大宇宙,俯察盛品类

乐

痛

悲

曲水流觞

寄情山水

睹眼前之欢聚思离情别绪

观宇宙之大叹人生无常

后之视今

犹今之视昔

叙事

玄理

有感抒怀

兰亭修禊,文人雅事,感叹生死,有感斯文

课堂小结

??

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。 ???? ????

名人对生死的看法:

“朝闻道,夕死可矣。”《论语·里仁》

“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”《论语·卫灵公》

“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”《孟子·告子上》

李清照说:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

司马迁说:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”

藏克家说:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”

毛泽东说:“生的伟大,死的光荣。”

生死问题,历来是中外文学和哲学所关住的重要话题。

布置作业

文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文”,我们今天读他的文章,是“后之览者”,应该有许多新的感悟。谈一谈自己对生命的认识,要求语言流利,200字左右。