自然地理环境的差异性

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第三节 自然地理环境的差异性

一、基本说明

1.教学内容所属模块:高中地理必修I

2.年级: 高一年级

3.所用教材出版单位:湖南教育出版社

4.所属的章节: 第三章第三节

5.学时数:本节共2课时,第一课时主要完成地球表层差异性的表现和地域分异三大规律有关内容的教学;第二课时主要完成自然带、地带方性分异规律及地理环境差异性与因地制宜教学。本教案为第一课时。40分钟

二、教学设计

1、教学目标:

1.了解地球表面的自然景观是有差异的

2.了解地域分异的概念

3.掌握地域分异的基本规律及成因

4.提高读图和语言表达能力,以及地理空间思维能力

5.能够感受自然环境的和谐美,形成理论联系实际的观念

2、内容分析:

本课时虽然内容涵盖了”地域分异的基本规律地球表层差异性的表现和地域分异三大规律”二大基本内容的教学,但学生对差异性的表现较为易理解,但对于三大规律就难把握,因而这一点便自然成了教学的难点,同时这一点也是本课时的重点,掌握这一知道点,对于我们了解陆地自然带的分布规律具有很大的帮助。

3、学情分析:

由于我校学生是经过省重点和市重点中学层层筛选过的后进生,学生基础较差,学生习惯也有待于进一步改进,加之全部为农村中学的学生,视野短浅,由于他们受家庭经济条件等因素的影响,不可能像城市学生哪样到处旅游,也很难通过新闻网络对生活区之外较大尺度的地理环境作出深入的理解。

4、设计思路:

先从已经学过的气候知识导入新课,让同学初步了解地理环境是有差异的。再按照新课程标准“运用地图分析地理环境的地域分异规律”,先出示相关材料或地图,然后结合生活让学生举出身边的例子,进而更深的了解差异性的表现。对于地域分异三大规律可先让学生阅读教材,对所学内容首先有一个感性的认识,然后根据已学过的知识,尽量结舍生活中的实例(地图:理想大陆景观分布图、山地垂直景观分布图、山地与纬度景观),进行层层推导和归纳,这样既可以培养学生注重实际的理念,又可以让学生逐步学会运用基本的地理原理探究地理过程、地理成因以及地理规律等。从而获得地理基本技能,发展地理思维能力,初步掌握学习和探究地理问题的基本方法和技术手段。

三、教学过程描述

环节及时间 教师活动 学生活动 对学生学习过程的观察和考查及设计意图

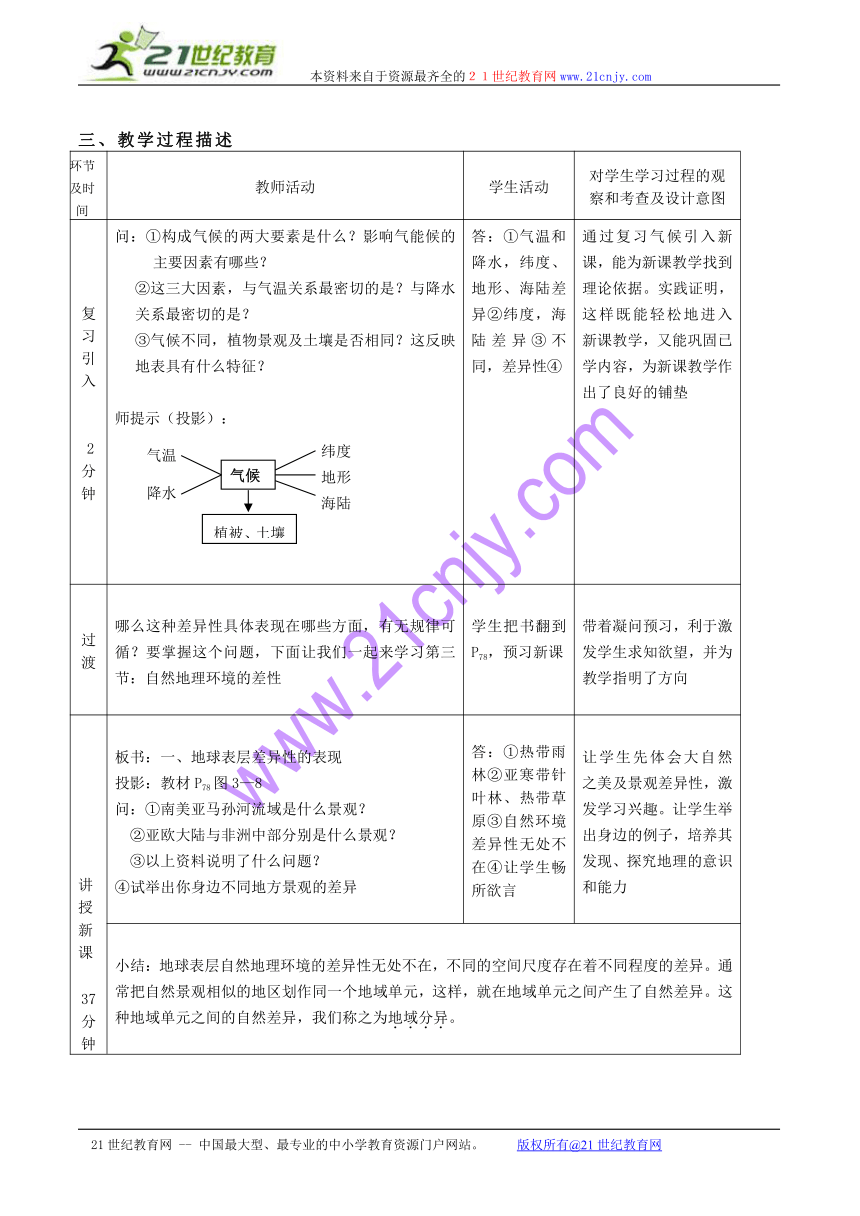

复习引入2分钟 问:①构成气候的两大要素是什么?影响气能候的主要因素有哪些?②这三大因素,与气温关系最密切的是?与降水关系最密切的是?③气候不同,植物景观及土壤是否相同?这反映地表具有什么特征?师提示(投影): 答:①气温和降水,纬度、地形、海陆差异②纬度,海陆差异③不同,差异性④ 通过复习气候引入新课,能为新课教学找到理论依据。实践证明,这样既能轻松地进入新课教学,又能巩固已学内容,为新课教学作出了良好的铺垫

过渡 哪么这种差异性具体表现在哪些方面,有无规律可循?要掌握这个问题,下面让我们一起来学习第三节:自然地理环境的差性 学生把书翻到P78,预习新课 带着凝问预习,利于激发学生求知欲望,并为教学指明了方向

讲授新课37分钟讲授新课37分钟 板书:一、地球表层差异性的表现投影:教材P78图3—8问:①南美亚马孙河流域是什么景观?②亚欧大陆与非洲中部分别是什么景观?③以上资料说明了什么问题?④试举出你身边不同地方景观的差异 答:①热带雨林②亚寒带针叶林、热带草原③自然环境差异性无处不在④让学生畅所欲言 让学生先体会大自然之美及景观差异性,激发学习兴趣。让学生举出身边的例子,培养其发现、探究地理的意识和能力

小结:地球表层自然地理环境的差异性无处不在,不同的空间尺度存在着不同程度的差异。通常把自然景观相似的地区划作同一个地域单元,这样,就在地域单元之间产生了自然差异。这种地域单元之间的自然差异,我们称之为地域分异。

过渡:由于气候在全球分布是普遍而有序的,因而,地域分异也就相应表现出了一定的有序性和普遍性,这种有序性我们称之为地域分异规律。 学生预习第二个框题的内容 先感知,后学习,这样学生比较容易接受

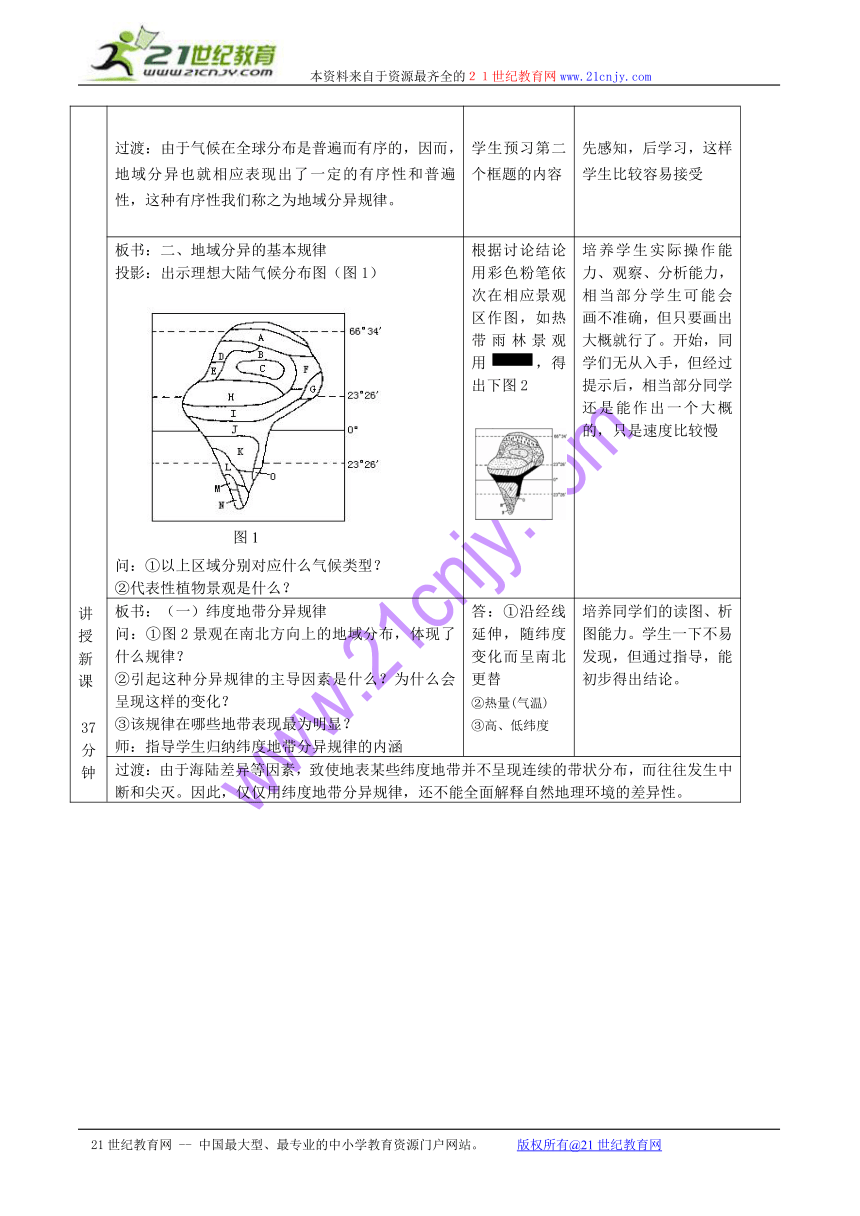

板书:二、地域分异的基本规律投影:出示理想大陆气候分布图(图1)问:①以上区域分别对应什么气候类型?②代表性植物景观是什么? 根据讨论结论用彩色粉笔依次在相应景观区作图,如热带雨林景观用 ,得出下图2 培养学生实际操作能力、观察、分析能力,相当部分学生可能会画不准确,但只要画出大概就行了。开始,同学们无从入手,但经过提示后,相当部分同学还是能作出一个大概的,只是速度比较慢

板书:(一)纬度地带分异规律问:①图2景观在南北方向上的地域分布,体现了什么规律?②引起这种分异规律的主导因素是什么?为什么会呈现这样的变化?③该规律在哪些地带表现最为明显?师:指导学生归纳纬度地带分异规律的内涵 答:①沿经线延伸,随纬度变化而呈南北更替②热量(气温)③高、低纬度 培养同学们的读图、析图能力。学生一下不易发现,但通过指导,能初步得出结论。

过渡:由于海陆差异等因素,致使地表某些纬度地带并不呈现连续的带状分布,而往往发生中断和尖灭。因此,仅仅用纬度地带分异规律,还不能全面解释自然地理环境的差异性。

板书:(二)干湿度地带分异规律投影:问:① A、B线内自然景观的变化呈现什么特征?②为什么会呈现这种特征?③这种变化在什么纬度带表现最为突出? 阅读P79最下面的材料,然后读图并回答问题:①沿海到内地变化(经度、干湿度等)②受水分条件影响③中纬度④在教师的指导下,归纳干湿度地带分异规律的内涵 培养同学们的读图、析图能力。学生一下不易发现,但通过指导,能初步得出结论。对于这样的讨论,学生的结论一定会多种多样,教师不要轻易的否定学生的结论,能肯定的一定要肯定,以提高学生的学习兴趣,保护学生的探究意识。

指导阅读P79最上面的材料并提问:①从海南岛到漠河的景观变化,反映的是哪一种地域分异规律?为什么?②从北京向西到乌鲁木齐的景观变化,反映的是哪一种地域分异规律?为什么? 阅读P79最上面的材料并回答问题,之后完成P80三道活动题 培养学生参与、阅读、分析问题的能力。通过实践,学生参与的积极性好,分析归纳也比较准确

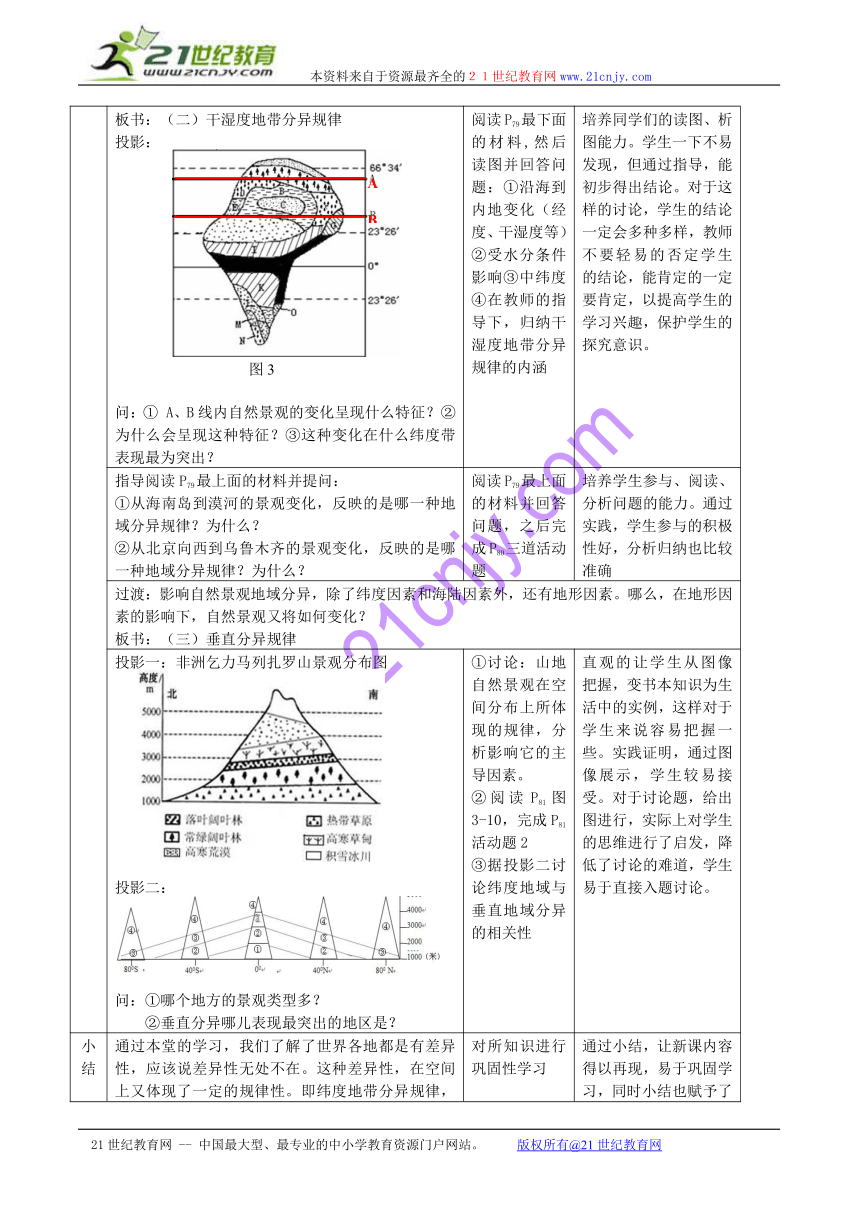

过渡:影响自然景观地域分异,除了纬度因素和海陆因素外,还有地形因素。哪么,在地形因素的影响下,自然景观又将如何变化?板书:(三)垂直分异规律

投影一:非洲乞力马列扎罗山景观分布图投影二:问:①哪个地方的景观类型多?②垂直分异哪儿表现最突出的地区是? ①讨论:山地自然景观在空间分布上所体现的规律,分析影响它的主导因素。②阅读P81图3-10,完成P81活动题2③据投影二讨论纬度地域与垂直地域分异的相关性 直观的让学生从图像把握,变书本知识为生活中的实例,这样对于学生来说容易把握一些。实践证明,通过图像展示,学生较易接受。对于讨论题,给出图进行,实际上对学生的思维进行了启发,降低了讨论的难道,学生易于直接入题讨论。

小结1分钟 通过本堂的学习,我们了解了世界各地都是有差异性,应该说差异性无处不在。这种差异性,在空间上又体现了一定的规律性。即纬度地带分异规律,干湿度地带分异规律,垂直地带分异异规律。这三大规律均受热量和水分条件的影响,但各有侧重,纬度地带性分异规律主要受热量影响,而干湿度地带分异规律主要受水分条件影响。 对所知识进行巩固性学习 通过小结,让新课内容得以再现,易于巩固学习,同时小结也赋予了课堂教学的完整性

●作业布置:

1. 我国西北地区,自西向东依次出现荒漠---草原荒漠---森林草原,其自然带的分异规律是:( B )

A.由赤道向两极的地域分异规律 B.由沿海向内陆的地域分异规律

C.山地的垂直地域分异规律 D.非地带性

2.各自然带沿着南北方向作有规律的更替,这种现象称为( D )

A. 干湿度地带性分异规律

B.山地的垂直地域分异规律

C.由沿海向内陆的地域分异规律

D.由赤道向两极的地域分异规律

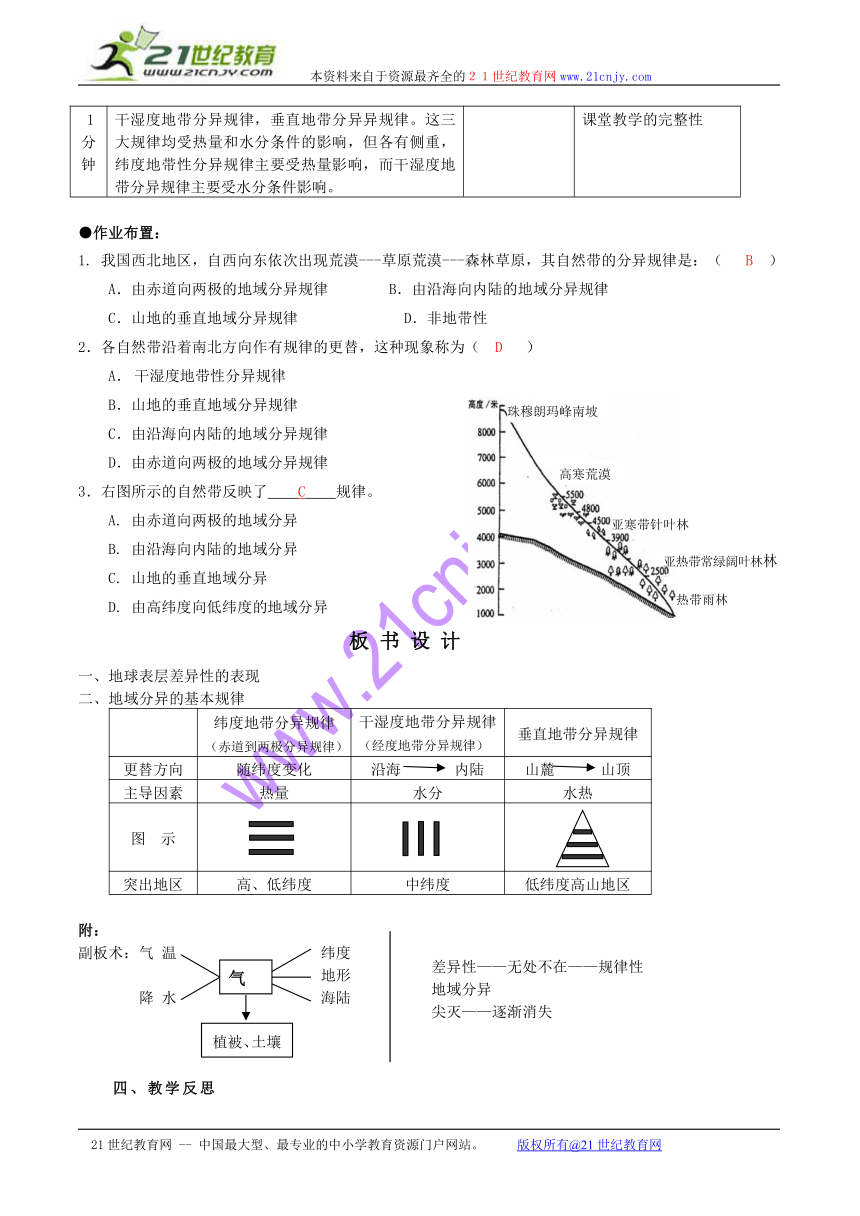

3.右图所示的自然带反映了 C 规律。

A. 由赤道向两极的地域分异

B. 由沿海向内陆的地域分异

C. 山地的垂直地域分异

D. 由高纬度向低纬度的地域分异

板 书 设 计

一、地球表层差异性的表现

二、地域分异的基本规律

纬度地带分异规律(赤道到两极分异规律) 干湿度地带分异规律(经度地带分异规律) 垂直地带分异规律

更替方向 随纬度变化 沿海 内陆 山麓 山顶

主导因素 热量 水分 水热

图 示

突出地区 高、低纬度 中纬度 低纬度高山地区

附:

副板术:气 温 纬度

地形

降 水 海陆

四、教学反思

本堂课重点突出,难道剖析得当,教学内容全面。从整个教学过程看,引入得当,通过引入,让学生既复习了以前所学过的知识,又可以让学生在此基础上进一步学习新课内容,在新课教学中,思路清淅,逻辑性强,材料典型,结论明确。同时本堂注重材料的分析,实例的引导,符合了新课改的理念,培养了学生的学习兴趣,提高了学生地理学习的基本能力,但本堂课内容操作量较大,如果把握不好,会造成托堂教学的现象,今后在教学中尽可能的压缩一点内容,如实把握好教学进程。

编辑私语:通过对教材的认真研究,我觉得教材在编辑上有些不合教学的逻辑,如在地理术语的引用上,“自然带”本来是在后面讲的内容,而教材一开始就把它放到活动题中,对充分开展活动形成了概念性障碍,P79阅读《亲历中国的自然地理环境差异》,如果作为课后小结或课堂巩固练习,本当是最好的材料。但放在前面,作为引入教学的材料,对于小县城,尤其是农村中学来说,似乎不妥。因为大部分同学根本就不具备这种旅游的经验,这样给予学生的不是豁然开朗,而是山重水复。P79—P80阅读《纬度地带性分异规律的复杂性》,用语深奥,不太易懂,且个别术语专业性太强(如流体、尖灭),学生不易懂,不便于学生自主阅读。对此,本课时尽量少用自然带(以自然景观代)、,植被、流体、尖灭(以消失代)等生僻概念。P81垂直地带景观图作法不够清淅,学生越看越模糊,最好教师自己画(如图4)。

邹老师:

您好!以上私语纯属个人见地,让您见笑了。此外由于很多图在表格式里面不好处理,我现将我原创的教案附于其后,望多多指导

第三节 自然地理环境的差异性

一、基本说明

1.教学内容所属模块:高中地理必修I

2.年级: 高一年级

3.所用教材出版单位:湖南教育出版社

4.所属的章节: 第三章第三节

5.学时数:本节共2课时,第一课时主要完成地球表层差异性的表现和地域分异三大规律有关内容的教学;第二课时主要完成自然带、地带方性分异规律及地理环境差异性与因地制宜教学。本教案为第一课时。40分钟

二、教学设计

1、教学目标:

1.了解地球表面的自然景观是有差异的

2.了解地域分异的概念

3.掌握地域分异的基本规律及成因

4.提高读图和语言表达能力,以及地理空间思维能力

5.能够感受自然环境的和谐美,形成理论联系实际的观念

2、内容分析:

本课时虽然内容涵盖了”地域分异的基本规律地球表层差异性的表现和地域分异三大规律”二大基本内容的教学,但学生对差异性的表现较为易理解,但对于三大规律就难把握,因而这一点便自然成了教学的难点,同时这一点也是本课时的重点,掌握这一知道点,对于我们了解陆地自然带的分布规律具有很大的帮助。

3、学情分析:

由于我校学生是经过省重点和市重点中学层层筛选过的后进生,学生基础较差,学生习惯也有待于进一步改进,加之全部为农村中学的学生,视野短浅,由于他们受家庭经济条件等因素的影响,不可能像城市学生哪样到处旅游,也很难通过新闻网络对生活区之外较大尺度的地理环境作出深入的理解。

4、设计思路:

先从已经学过的气候知识导入新课,让同学初步了解地理环境是有差异的。再按照新课程标准“运用地图分析地理环境的地域分异规律”,先出示相关材料或地图,然后结合生活让学生举出身边的例子,进而更深的了解差异性的表现。对于地域分异三大规律可先让学生阅读教材,对所学内容首先有一个感性的认识,然后根据已学过的知识,尽量结舍生活中的实例(地图:理想大陆景观分布图、山地垂直景观分布图、山地与纬度景观),进行层层推导和归纳,这样既可以培养学生注重实际的理念,又可以让学生逐步学会运用基本的地理原理探究地理过程、地理成因以及地理规律等。从而获得地理基本技能,发展地理思维能力,初步掌握学习和探究地理问题的基本方法和技术手段。

三、教学过程描述

●复习引入

问:①构成气候的两大要素是什么?影响气候的主要因素有哪些?

②这三大因素,与气温关系最密切的是?与降水关系最密切的是?

③气候不同,植物景观及土壤是否相同?这反映地表除了具有整体性外,还具有什么特征?(差异性)

师提示:

过渡:哪么这种差异性具体表现在哪些方面,有无规律可循?要掌握这个问题,下面让我们把书翻到P78,一起来学习第三章第三节——自然地理环境的差异性

●讲授新课

一、地球表层差异性的表现

活动:看图片,让学生先体会大自然之美及景观差异性,提问:

①南美洲亚马孙河流域的自然景观是什么?(热带雨林)

②亚欧大陆与非洲中部的自然景观分别是什么?(亚寒带针叶林、热带草原)

③以上资料说明了什么问题?(自然环境差异性无处不在)

师:在地理学上,通常把自然景观相似的地区划作同一个地域单元,这样,就在地域单元之间产生了自然差异。这种各地域单元之间的自然差异,我们称之为地域分异。

过渡:由于气候在全球分布是普遍而有序的,因而,由此所派生出来的地域贫民也表现出了一定的有序性和普遍性,这种有序性我们称之为地域分异规律。

二、地域分异的基本规律

师:出示理想大陆气候分布图(图1)

讨论:①以上区域分别对应什么气候类型?

②代表性植物景观是什么?

(教师用彩色粉笔依次在相应景观区作图,如热带雨林景观用 ,得出图2)

③图2景观的地域分布,体现了什么规律?

(急诊:学生可能无从着手,这时可提示学生从横、纵向去比较,只求大概,不求准确性)

生:沿纬线分布(因为这种分异规律比较明显)

师:这种沿纬线延伸,随纬度变化,呈纬向带状分布的差异,就是纬度地带分异

师:引起这种分异规律的主导因素是什么?

生:降水(或气温或纬度等)

师:降水和气温都对它有影响,但起主导作用的是气温(热量),因为太阳辐射带来的热量从低纬度向高纬度逐渐减少,随之引起自然景观大体随纬度变化。在同一纬度地带,得到的太阳辐射量相当,因而植物景观相似。

师:这种分异规律的更替方向是?(注:要把更替方向与延伸方向区别开来)

生:随纬度变化(或南北更替)

师:该规律在哪些地区表显最为明显?

生:高、低纬度

师:有谁能用简单的图示,来表示该分异规律?

生:争相举手。

师:此图比较简单,最好让后进生作图,以兹鼓励。

过渡:由于海陆差异等因素,致使地表某些纬度地带并不呈现连续的带状分布,而往往发生中断和消失。因此,仅仅用纬度地带分异规律,还不能全面解释自然地理环境的差异性。

教师在图上中纬度地区作出A、B线(图3),让同学们观察A、B线内自然景观的变化特点。

师:看A、B线内自然景观变化具有什么特点?

生:景观并不连续,(或呈现几个景观,或从东往西依次是:森林 草原 荒漠 草原 森林)

师:为什么会发生这样的变化?

生:气候(或纬度或海陆等)

师:纠错,并分析海陆位置是影响它的主要原因,近海受海洋影响明显,降水多,内陆降水少。所以景观也随水分条件的变化依次呈:森林 草原 荒漠 草原 森林

师:该分异规律在哪个地区表显最显著?(指着A.B线区内)

生:中纬度地带

师:作出图示

过渡:影响自然景观地域分异,除了纬度因素和海陆因素外,

还有地形因素。

师:哪么在地形因素的影响下,自然景观又将如何变化?

生:讨论

师:展示非洲乞力马列扎罗山景观分布图(见图4)

师:据图,判断山地自然景观在空间分布上具有什么规律?

生:从山麓到山顶垂直分布

师:有谁愿意作出该分异规律的图示?

生:争相上台

师:最好继续让后进生作图,要同学们集体当裁判,并以掌声鼓励。

师:表现最突出的地区是?

生:??

师:作下图启发其思维

①常绿阔叶林 ②落叶阔叶林 ③高寒草甸 ④高寒荒漠

问:①哪个地方的景观类型多?

②垂直分异哪儿表现最突出的地区是?

生:低纬度高山地区

师:根据学生的讨论情况,及时指导,并列表总结:

纬度地带分异规律(赤道到两极分异规律) 干湿度地带分异规律(经度地带分异规律) 垂直地带分异规律

更替方向 随纬度变化 沿海 内陆 山麓 山顶

主导因素 热量 水分 水热

图 示

突出地区 高、低纬度 中纬度 低纬度高山地区

讨论:雪线高低与降水量的关系?

小结;迎风坡降水多,雪线低。

●课堂巩固

活动一:齐读P79阅读《亲历中国的自然地理环境差异》:

①从海南岛到漠河的景观变化,反映的是哪一种地域分异规律,为为什么?

②从北京向西至乌鲁木齐的景观变化,反映的是哪一种地域分异规律,为什么?

③从喜马拉雅山麓到山顶的景观变化,反映的是哪一种地域分异规律,为什么?

活动二:各抒几见

讨论:你们还知道哪些地方的景观变化,分别体现了上述三种基本规律?

师提示:经度——200E,纬度——400S,垂直——秦岭等

●小结

通过本堂的学习,我们了解了世界各地都是有差异性,应该说差异性无处不在。这种差异性,在空间上又体现了一定的规律性。即纬度地带分异规律,干湿度地带分异规律,垂直地带分异异规律。这三大规律均受热量和水分条件的影响,但各有侧重,纬度地带性分异规律主要受热量影响,而干湿度地带分异规律主要受水分条件影响。

板 术 设 计

一、地球表层差异性的表现

二、地域分异的基本规律

纬度地带分异规律(赤道到两极分异规律) 干湿度地带分异规律(经度地带分异规律) 垂直地带分异规律

更替方向 随纬度变化 沿海 内陆 山麓 山顶

主导因素 热量 水分 水热

图 示

突出地区 高、低纬度 中纬度 低纬度高山地区

附:

副板术:气 温 纬度

地形

降 水 海陆

●教学反思

本堂课重点突出,难道剖析得当,教学内容全面。从整个教学过程看,引入得当,通过引入,让学生既复习了以前所学过的知识,又可以让学生在此基础上进一步学习新课内容,在新课教学中,思路清淅,逻辑性强,材料典型,结论明确。同时本堂注重材料的分析,实例的引导,符合了新课改的理念,培养了学生的学习兴趣,提高了学生地理学习的基本能力,但本堂课内容操作量较大,如果把握不好,会造成托堂教学的现象,今后在教学中尽可能的压缩一点内容,如实把握好教学进程。

附;本教案为2008年10月30日教研活动公开课教案

原稿初创:吕 重 水

执 教 者:吕 重 水

执教班级:高一(1)班

执教时间:2008年10月30日上午第四节听课老师:沅陵六中地理备课组,主管教学副校长

气候

植被、土壤

气温

降水

纬度

地形

海陆

图1

图3

A

B

热带雨林

亚热带常绿阔叶林林

亚寒带针叶林

高寒荒漠

珠穆朗玛峰南坡

差异性——无处不在——规律性

地域分异

尖灭——逐渐消失

气候

植被、土壤

气候

植被、土壤

气 温 纬度

地形

降 水 海陆

图1

图2

图3

图4

④

④

④

④

④

③

③

③

③

②

②

②

①

800S

400S

00

400N

800 N

3000

20000

4000

1000(米)

5000

差异性——无处不在——规律性

地域分异

尖灭——逐渐消失

气候

植被、土壤

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第三节 自然地理环境的差异性

一、基本说明

1.教学内容所属模块:高中地理必修I

2.年级: 高一年级

3.所用教材出版单位:湖南教育出版社

4.所属的章节: 第三章第三节

5.学时数:本节共2课时,第一课时主要完成地球表层差异性的表现和地域分异三大规律有关内容的教学;第二课时主要完成自然带、地带方性分异规律及地理环境差异性与因地制宜教学。本教案为第一课时。40分钟

二、教学设计

1、教学目标:

1.了解地球表面的自然景观是有差异的

2.了解地域分异的概念

3.掌握地域分异的基本规律及成因

4.提高读图和语言表达能力,以及地理空间思维能力

5.能够感受自然环境的和谐美,形成理论联系实际的观念

2、内容分析:

本课时虽然内容涵盖了”地域分异的基本规律地球表层差异性的表现和地域分异三大规律”二大基本内容的教学,但学生对差异性的表现较为易理解,但对于三大规律就难把握,因而这一点便自然成了教学的难点,同时这一点也是本课时的重点,掌握这一知道点,对于我们了解陆地自然带的分布规律具有很大的帮助。

3、学情分析:

由于我校学生是经过省重点和市重点中学层层筛选过的后进生,学生基础较差,学生习惯也有待于进一步改进,加之全部为农村中学的学生,视野短浅,由于他们受家庭经济条件等因素的影响,不可能像城市学生哪样到处旅游,也很难通过新闻网络对生活区之外较大尺度的地理环境作出深入的理解。

4、设计思路:

先从已经学过的气候知识导入新课,让同学初步了解地理环境是有差异的。再按照新课程标准“运用地图分析地理环境的地域分异规律”,先出示相关材料或地图,然后结合生活让学生举出身边的例子,进而更深的了解差异性的表现。对于地域分异三大规律可先让学生阅读教材,对所学内容首先有一个感性的认识,然后根据已学过的知识,尽量结舍生活中的实例(地图:理想大陆景观分布图、山地垂直景观分布图、山地与纬度景观),进行层层推导和归纳,这样既可以培养学生注重实际的理念,又可以让学生逐步学会运用基本的地理原理探究地理过程、地理成因以及地理规律等。从而获得地理基本技能,发展地理思维能力,初步掌握学习和探究地理问题的基本方法和技术手段。

三、教学过程描述

环节及时间 教师活动 学生活动 对学生学习过程的观察和考查及设计意图

复习引入2分钟 问:①构成气候的两大要素是什么?影响气能候的主要因素有哪些?②这三大因素,与气温关系最密切的是?与降水关系最密切的是?③气候不同,植物景观及土壤是否相同?这反映地表具有什么特征?师提示(投影): 答:①气温和降水,纬度、地形、海陆差异②纬度,海陆差异③不同,差异性④ 通过复习气候引入新课,能为新课教学找到理论依据。实践证明,这样既能轻松地进入新课教学,又能巩固已学内容,为新课教学作出了良好的铺垫

过渡 哪么这种差异性具体表现在哪些方面,有无规律可循?要掌握这个问题,下面让我们一起来学习第三节:自然地理环境的差性 学生把书翻到P78,预习新课 带着凝问预习,利于激发学生求知欲望,并为教学指明了方向

讲授新课37分钟讲授新课37分钟 板书:一、地球表层差异性的表现投影:教材P78图3—8问:①南美亚马孙河流域是什么景观?②亚欧大陆与非洲中部分别是什么景观?③以上资料说明了什么问题?④试举出你身边不同地方景观的差异 答:①热带雨林②亚寒带针叶林、热带草原③自然环境差异性无处不在④让学生畅所欲言 让学生先体会大自然之美及景观差异性,激发学习兴趣。让学生举出身边的例子,培养其发现、探究地理的意识和能力

小结:地球表层自然地理环境的差异性无处不在,不同的空间尺度存在着不同程度的差异。通常把自然景观相似的地区划作同一个地域单元,这样,就在地域单元之间产生了自然差异。这种地域单元之间的自然差异,我们称之为地域分异。

过渡:由于气候在全球分布是普遍而有序的,因而,地域分异也就相应表现出了一定的有序性和普遍性,这种有序性我们称之为地域分异规律。 学生预习第二个框题的内容 先感知,后学习,这样学生比较容易接受

板书:二、地域分异的基本规律投影:出示理想大陆气候分布图(图1)问:①以上区域分别对应什么气候类型?②代表性植物景观是什么? 根据讨论结论用彩色粉笔依次在相应景观区作图,如热带雨林景观用 ,得出下图2 培养学生实际操作能力、观察、分析能力,相当部分学生可能会画不准确,但只要画出大概就行了。开始,同学们无从入手,但经过提示后,相当部分同学还是能作出一个大概的,只是速度比较慢

板书:(一)纬度地带分异规律问:①图2景观在南北方向上的地域分布,体现了什么规律?②引起这种分异规律的主导因素是什么?为什么会呈现这样的变化?③该规律在哪些地带表现最为明显?师:指导学生归纳纬度地带分异规律的内涵 答:①沿经线延伸,随纬度变化而呈南北更替②热量(气温)③高、低纬度 培养同学们的读图、析图能力。学生一下不易发现,但通过指导,能初步得出结论。

过渡:由于海陆差异等因素,致使地表某些纬度地带并不呈现连续的带状分布,而往往发生中断和尖灭。因此,仅仅用纬度地带分异规律,还不能全面解释自然地理环境的差异性。

板书:(二)干湿度地带分异规律投影:问:① A、B线内自然景观的变化呈现什么特征?②为什么会呈现这种特征?③这种变化在什么纬度带表现最为突出? 阅读P79最下面的材料,然后读图并回答问题:①沿海到内地变化(经度、干湿度等)②受水分条件影响③中纬度④在教师的指导下,归纳干湿度地带分异规律的内涵 培养同学们的读图、析图能力。学生一下不易发现,但通过指导,能初步得出结论。对于这样的讨论,学生的结论一定会多种多样,教师不要轻易的否定学生的结论,能肯定的一定要肯定,以提高学生的学习兴趣,保护学生的探究意识。

指导阅读P79最上面的材料并提问:①从海南岛到漠河的景观变化,反映的是哪一种地域分异规律?为什么?②从北京向西到乌鲁木齐的景观变化,反映的是哪一种地域分异规律?为什么? 阅读P79最上面的材料并回答问题,之后完成P80三道活动题 培养学生参与、阅读、分析问题的能力。通过实践,学生参与的积极性好,分析归纳也比较准确

过渡:影响自然景观地域分异,除了纬度因素和海陆因素外,还有地形因素。哪么,在地形因素的影响下,自然景观又将如何变化?板书:(三)垂直分异规律

投影一:非洲乞力马列扎罗山景观分布图投影二:问:①哪个地方的景观类型多?②垂直分异哪儿表现最突出的地区是? ①讨论:山地自然景观在空间分布上所体现的规律,分析影响它的主导因素。②阅读P81图3-10,完成P81活动题2③据投影二讨论纬度地域与垂直地域分异的相关性 直观的让学生从图像把握,变书本知识为生活中的实例,这样对于学生来说容易把握一些。实践证明,通过图像展示,学生较易接受。对于讨论题,给出图进行,实际上对学生的思维进行了启发,降低了讨论的难道,学生易于直接入题讨论。

小结1分钟 通过本堂的学习,我们了解了世界各地都是有差异性,应该说差异性无处不在。这种差异性,在空间上又体现了一定的规律性。即纬度地带分异规律,干湿度地带分异规律,垂直地带分异异规律。这三大规律均受热量和水分条件的影响,但各有侧重,纬度地带性分异规律主要受热量影响,而干湿度地带分异规律主要受水分条件影响。 对所知识进行巩固性学习 通过小结,让新课内容得以再现,易于巩固学习,同时小结也赋予了课堂教学的完整性

●作业布置:

1. 我国西北地区,自西向东依次出现荒漠---草原荒漠---森林草原,其自然带的分异规律是:( B )

A.由赤道向两极的地域分异规律 B.由沿海向内陆的地域分异规律

C.山地的垂直地域分异规律 D.非地带性

2.各自然带沿着南北方向作有规律的更替,这种现象称为( D )

A. 干湿度地带性分异规律

B.山地的垂直地域分异规律

C.由沿海向内陆的地域分异规律

D.由赤道向两极的地域分异规律

3.右图所示的自然带反映了 C 规律。

A. 由赤道向两极的地域分异

B. 由沿海向内陆的地域分异

C. 山地的垂直地域分异

D. 由高纬度向低纬度的地域分异

板 书 设 计

一、地球表层差异性的表现

二、地域分异的基本规律

纬度地带分异规律(赤道到两极分异规律) 干湿度地带分异规律(经度地带分异规律) 垂直地带分异规律

更替方向 随纬度变化 沿海 内陆 山麓 山顶

主导因素 热量 水分 水热

图 示

突出地区 高、低纬度 中纬度 低纬度高山地区

附:

副板术:气 温 纬度

地形

降 水 海陆

四、教学反思

本堂课重点突出,难道剖析得当,教学内容全面。从整个教学过程看,引入得当,通过引入,让学生既复习了以前所学过的知识,又可以让学生在此基础上进一步学习新课内容,在新课教学中,思路清淅,逻辑性强,材料典型,结论明确。同时本堂注重材料的分析,实例的引导,符合了新课改的理念,培养了学生的学习兴趣,提高了学生地理学习的基本能力,但本堂课内容操作量较大,如果把握不好,会造成托堂教学的现象,今后在教学中尽可能的压缩一点内容,如实把握好教学进程。

编辑私语:通过对教材的认真研究,我觉得教材在编辑上有些不合教学的逻辑,如在地理术语的引用上,“自然带”本来是在后面讲的内容,而教材一开始就把它放到活动题中,对充分开展活动形成了概念性障碍,P79阅读《亲历中国的自然地理环境差异》,如果作为课后小结或课堂巩固练习,本当是最好的材料。但放在前面,作为引入教学的材料,对于小县城,尤其是农村中学来说,似乎不妥。因为大部分同学根本就不具备这种旅游的经验,这样给予学生的不是豁然开朗,而是山重水复。P79—P80阅读《纬度地带性分异规律的复杂性》,用语深奥,不太易懂,且个别术语专业性太强(如流体、尖灭),学生不易懂,不便于学生自主阅读。对此,本课时尽量少用自然带(以自然景观代)、,植被、流体、尖灭(以消失代)等生僻概念。P81垂直地带景观图作法不够清淅,学生越看越模糊,最好教师自己画(如图4)。

邹老师:

您好!以上私语纯属个人见地,让您见笑了。此外由于很多图在表格式里面不好处理,我现将我原创的教案附于其后,望多多指导

第三节 自然地理环境的差异性

一、基本说明

1.教学内容所属模块:高中地理必修I

2.年级: 高一年级

3.所用教材出版单位:湖南教育出版社

4.所属的章节: 第三章第三节

5.学时数:本节共2课时,第一课时主要完成地球表层差异性的表现和地域分异三大规律有关内容的教学;第二课时主要完成自然带、地带方性分异规律及地理环境差异性与因地制宜教学。本教案为第一课时。40分钟

二、教学设计

1、教学目标:

1.了解地球表面的自然景观是有差异的

2.了解地域分异的概念

3.掌握地域分异的基本规律及成因

4.提高读图和语言表达能力,以及地理空间思维能力

5.能够感受自然环境的和谐美,形成理论联系实际的观念

2、内容分析:

本课时虽然内容涵盖了”地域分异的基本规律地球表层差异性的表现和地域分异三大规律”二大基本内容的教学,但学生对差异性的表现较为易理解,但对于三大规律就难把握,因而这一点便自然成了教学的难点,同时这一点也是本课时的重点,掌握这一知道点,对于我们了解陆地自然带的分布规律具有很大的帮助。

3、学情分析:

由于我校学生是经过省重点和市重点中学层层筛选过的后进生,学生基础较差,学生习惯也有待于进一步改进,加之全部为农村中学的学生,视野短浅,由于他们受家庭经济条件等因素的影响,不可能像城市学生哪样到处旅游,也很难通过新闻网络对生活区之外较大尺度的地理环境作出深入的理解。

4、设计思路:

先从已经学过的气候知识导入新课,让同学初步了解地理环境是有差异的。再按照新课程标准“运用地图分析地理环境的地域分异规律”,先出示相关材料或地图,然后结合生活让学生举出身边的例子,进而更深的了解差异性的表现。对于地域分异三大规律可先让学生阅读教材,对所学内容首先有一个感性的认识,然后根据已学过的知识,尽量结舍生活中的实例(地图:理想大陆景观分布图、山地垂直景观分布图、山地与纬度景观),进行层层推导和归纳,这样既可以培养学生注重实际的理念,又可以让学生逐步学会运用基本的地理原理探究地理过程、地理成因以及地理规律等。从而获得地理基本技能,发展地理思维能力,初步掌握学习和探究地理问题的基本方法和技术手段。

三、教学过程描述

●复习引入

问:①构成气候的两大要素是什么?影响气候的主要因素有哪些?

②这三大因素,与气温关系最密切的是?与降水关系最密切的是?

③气候不同,植物景观及土壤是否相同?这反映地表除了具有整体性外,还具有什么特征?(差异性)

师提示:

过渡:哪么这种差异性具体表现在哪些方面,有无规律可循?要掌握这个问题,下面让我们把书翻到P78,一起来学习第三章第三节——自然地理环境的差异性

●讲授新课

一、地球表层差异性的表现

活动:看图片,让学生先体会大自然之美及景观差异性,提问:

①南美洲亚马孙河流域的自然景观是什么?(热带雨林)

②亚欧大陆与非洲中部的自然景观分别是什么?(亚寒带针叶林、热带草原)

③以上资料说明了什么问题?(自然环境差异性无处不在)

师:在地理学上,通常把自然景观相似的地区划作同一个地域单元,这样,就在地域单元之间产生了自然差异。这种各地域单元之间的自然差异,我们称之为地域分异。

过渡:由于气候在全球分布是普遍而有序的,因而,由此所派生出来的地域贫民也表现出了一定的有序性和普遍性,这种有序性我们称之为地域分异规律。

二、地域分异的基本规律

师:出示理想大陆气候分布图(图1)

讨论:①以上区域分别对应什么气候类型?

②代表性植物景观是什么?

(教师用彩色粉笔依次在相应景观区作图,如热带雨林景观用 ,得出图2)

③图2景观的地域分布,体现了什么规律?

(急诊:学生可能无从着手,这时可提示学生从横、纵向去比较,只求大概,不求准确性)

生:沿纬线分布(因为这种分异规律比较明显)

师:这种沿纬线延伸,随纬度变化,呈纬向带状分布的差异,就是纬度地带分异

师:引起这种分异规律的主导因素是什么?

生:降水(或气温或纬度等)

师:降水和气温都对它有影响,但起主导作用的是气温(热量),因为太阳辐射带来的热量从低纬度向高纬度逐渐减少,随之引起自然景观大体随纬度变化。在同一纬度地带,得到的太阳辐射量相当,因而植物景观相似。

师:这种分异规律的更替方向是?(注:要把更替方向与延伸方向区别开来)

生:随纬度变化(或南北更替)

师:该规律在哪些地区表显最为明显?

生:高、低纬度

师:有谁能用简单的图示,来表示该分异规律?

生:争相举手。

师:此图比较简单,最好让后进生作图,以兹鼓励。

过渡:由于海陆差异等因素,致使地表某些纬度地带并不呈现连续的带状分布,而往往发生中断和消失。因此,仅仅用纬度地带分异规律,还不能全面解释自然地理环境的差异性。

教师在图上中纬度地区作出A、B线(图3),让同学们观察A、B线内自然景观的变化特点。

师:看A、B线内自然景观变化具有什么特点?

生:景观并不连续,(或呈现几个景观,或从东往西依次是:森林 草原 荒漠 草原 森林)

师:为什么会发生这样的变化?

生:气候(或纬度或海陆等)

师:纠错,并分析海陆位置是影响它的主要原因,近海受海洋影响明显,降水多,内陆降水少。所以景观也随水分条件的变化依次呈:森林 草原 荒漠 草原 森林

师:该分异规律在哪个地区表显最显著?(指着A.B线区内)

生:中纬度地带

师:作出图示

过渡:影响自然景观地域分异,除了纬度因素和海陆因素外,

还有地形因素。

师:哪么在地形因素的影响下,自然景观又将如何变化?

生:讨论

师:展示非洲乞力马列扎罗山景观分布图(见图4)

师:据图,判断山地自然景观在空间分布上具有什么规律?

生:从山麓到山顶垂直分布

师:有谁愿意作出该分异规律的图示?

生:争相上台

师:最好继续让后进生作图,要同学们集体当裁判,并以掌声鼓励。

师:表现最突出的地区是?

生:??

师:作下图启发其思维

①常绿阔叶林 ②落叶阔叶林 ③高寒草甸 ④高寒荒漠

问:①哪个地方的景观类型多?

②垂直分异哪儿表现最突出的地区是?

生:低纬度高山地区

师:根据学生的讨论情况,及时指导,并列表总结:

纬度地带分异规律(赤道到两极分异规律) 干湿度地带分异规律(经度地带分异规律) 垂直地带分异规律

更替方向 随纬度变化 沿海 内陆 山麓 山顶

主导因素 热量 水分 水热

图 示

突出地区 高、低纬度 中纬度 低纬度高山地区

讨论:雪线高低与降水量的关系?

小结;迎风坡降水多,雪线低。

●课堂巩固

活动一:齐读P79阅读《亲历中国的自然地理环境差异》:

①从海南岛到漠河的景观变化,反映的是哪一种地域分异规律,为为什么?

②从北京向西至乌鲁木齐的景观变化,反映的是哪一种地域分异规律,为什么?

③从喜马拉雅山麓到山顶的景观变化,反映的是哪一种地域分异规律,为什么?

活动二:各抒几见

讨论:你们还知道哪些地方的景观变化,分别体现了上述三种基本规律?

师提示:经度——200E,纬度——400S,垂直——秦岭等

●小结

通过本堂的学习,我们了解了世界各地都是有差异性,应该说差异性无处不在。这种差异性,在空间上又体现了一定的规律性。即纬度地带分异规律,干湿度地带分异规律,垂直地带分异异规律。这三大规律均受热量和水分条件的影响,但各有侧重,纬度地带性分异规律主要受热量影响,而干湿度地带分异规律主要受水分条件影响。

板 术 设 计

一、地球表层差异性的表现

二、地域分异的基本规律

纬度地带分异规律(赤道到两极分异规律) 干湿度地带分异规律(经度地带分异规律) 垂直地带分异规律

更替方向 随纬度变化 沿海 内陆 山麓 山顶

主导因素 热量 水分 水热

图 示

突出地区 高、低纬度 中纬度 低纬度高山地区

附:

副板术:气 温 纬度

地形

降 水 海陆

●教学反思

本堂课重点突出,难道剖析得当,教学内容全面。从整个教学过程看,引入得当,通过引入,让学生既复习了以前所学过的知识,又可以让学生在此基础上进一步学习新课内容,在新课教学中,思路清淅,逻辑性强,材料典型,结论明确。同时本堂注重材料的分析,实例的引导,符合了新课改的理念,培养了学生的学习兴趣,提高了学生地理学习的基本能力,但本堂课内容操作量较大,如果把握不好,会造成托堂教学的现象,今后在教学中尽可能的压缩一点内容,如实把握好教学进程。

附;本教案为2008年10月30日教研活动公开课教案

原稿初创:吕 重 水

执 教 者:吕 重 水

执教班级:高一(1)班

执教时间:2008年10月30日上午第四节听课老师:沅陵六中地理备课组,主管教学副校长

气候

植被、土壤

气温

降水

纬度

地形

海陆

图1

图3

A

B

热带雨林

亚热带常绿阔叶林林

亚寒带针叶林

高寒荒漠

珠穆朗玛峰南坡

差异性——无处不在——规律性

地域分异

尖灭——逐渐消失

气候

植被、土壤

气候

植被、土壤

气 温 纬度

地形

降 水 海陆

图1

图2

图3

图4

④

④

④

④

④

③

③

③

③

②

②

②

①

800S

400S

00

400N

800 N

3000

20000

4000

1000(米)

5000

差异性——无处不在——规律性

地域分异

尖灭——逐渐消失

气候

植被、土壤

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网