三年级上语文 24 司马光(共24张ppt)课件

文档属性

| 名称 | 三年级上语文 24 司马光(共24张ppt)课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

你知道司马光吗?你听过“司马光砸缸”的故事吗?

古时候,有个孩子叫司马光,才七岁,他很聪明。有一次,他和小朋友在庭院里玩耍。院子里有一口大瓮,有个小孩爬到瓮沿上玩,一不小心,掉到瓮里。瓮很大水很深,眼看那个小孩要被淹没了。别的小孩一看出事了,吓得边哭边喊,跑到外面向大人求救。司马光却急中生智,从地上捡起一块大石头,使劲向瓮砸去,“砰!”瓮破了,瓮里的水流出来了,被淹在水里的小孩得救了。

这是我们现代人用白话写的文章,叫白话文。这么多年来我们学习的课文除古诗外,也都是白话文。今天我们要学习的文章,是古人写的,用的是文言,叫文言文。刚才的故事,如果用文言写下来,会是什么样子呢?

在《宋史》中,古人只用了30个字就把这个惊险的故事讲清楚了。文言文,文字简约,多为单个字,却理寓其中,意义深远;语言凝练,却不失生动形象。让我们一起走进文言文,领略它的魅力吧!

“文言文”是指“用书面语言写成的文章”。而“白话文”就是“用常用的直白的口头语言写成的文章。在我国古代,要表述同一件事,用口头语言及用书面语言来表述是不一样的。

例如:想问某人是否吃饭了,用口头语言表述“吃饭了吗?”,而用书面语言表述,就是“饭否?”。“饭否?”就是文言文。我国古代,所有的文章都是用书面语言写成的。所以,现在,我们一般将古文称为“文言文”。

中国五千年的灿烂文化,在使用过程中,有传承,有变革,有创新,有些词语的意思发生了变化,比如“去”, 古义是离开。例句:“众皆弃去”(《司马光》)“我以日始出时去人近”(《两小儿辩日》));现在的意思是:到……去。

又如“交通”, 古义是:交错相通。例句:阡陌交通,鸡犬相闻。(《桃花源记》) 现在的意思是主要用于称各种运输和邮电事业。

24 司马光

《宋史》是二十四史之一,收录于《四库全书》史部正史类。于元末至正三年(1343年)由丞相脱脱和阿鲁图先后主持修撰。本文选自《宋史?司马光传》。

宋史

理解古汉语中的一些句子时,有的要进行调整,有时还要增添,翻译时才会符合现代汉语表达习惯,通顺的讲述。

运用:如课文第一句话,调整为:群儿于庭戏,(庭中有瓮)一儿登瓮,足跌没水中。

停顿:一般指说话中话语的短暂停歇。在文章中指语意的断和连,分为句间停顿和句中短暂停顿。

好处:正确停顿,能帮助理解课文意思,了解课文表达的特点。朗读时富有节奏。

运用:本文第一句,“群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中”,反复诵读后,可以用“/”画出停顿,“群儿/戏/于庭,一儿/登瓮,足/跌/没水中”这样都就能更好地帮助我们理解课文内容。

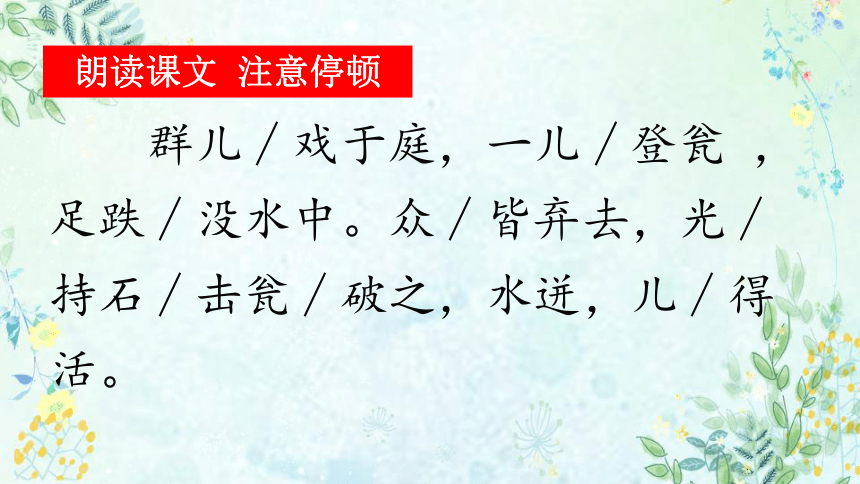

朗读课文 注意停顿

群儿∕戏于庭,一儿∕登瓮 ,足跌∕没水中。众∕皆弃去,光∕持石∕击瓮∕破之,水迸,儿∕得活。

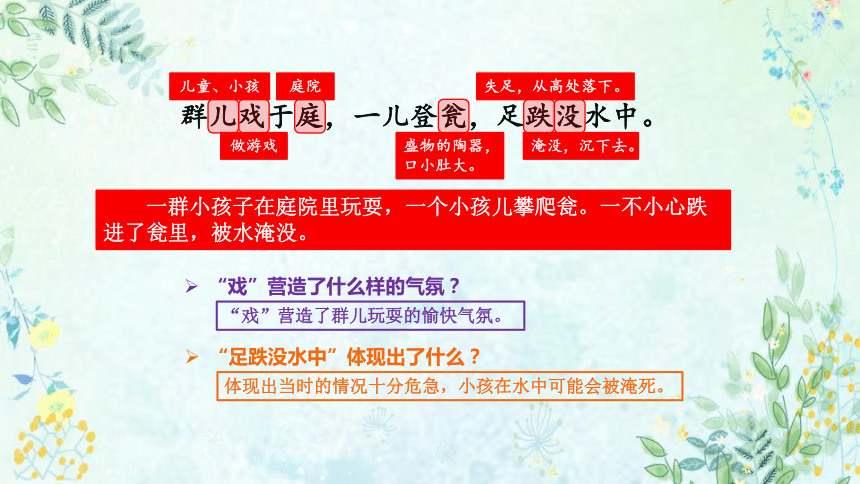

群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中。

做游戏

儿童、小孩

庭院

盛物的陶器,口小肚大。

失足,从高处落下。

“戏”营造了什么样的气氛?

“戏”营造了群儿玩耍的愉快气氛。

“足跌没水中”体现出了什么?

体现出当时的情况十分危急,小孩在水中可能会被淹死。

一群小孩子在庭院里玩耍,一个小孩儿攀爬瓮。一不小心跌进了瓮里,被水淹没。

淹没,沉下去。

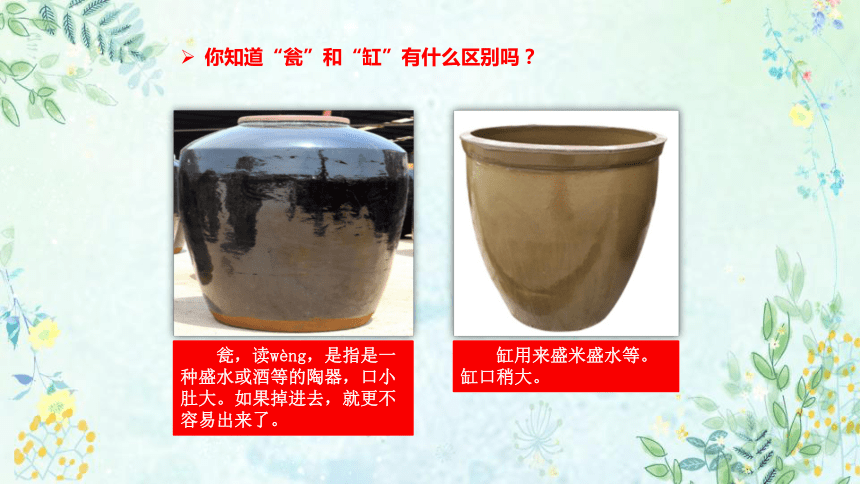

你知道“瓮”和“缸”有什么区别吗?

瓮,读wèng,是指是一种盛水或酒等的陶器,口小肚大。如果掉进去,就更不容易出来了。

缸用来盛米盛水等。缸口稍大。

猜一猜,其他小孩子遇到这种情况会怎样做?司马光又是怎么做的?

如果当时你也在场,你有什么好办法救出小朋友?

众皆弃去,光持石击瓮破之,

放弃,扔掉。

都

司马光

打,敲打。

“持”“击”两个动词说明了什么?

迅速麻利地拿石头砸缸的果敢画面,说明司马光急中生智,表现了司马光的聪明勇敢,镇定自若。

别的小朋友都慌了,有的吓哭了,有的叫着喊着,跑去找大人,全都离开了。司马光没有慌,他举起一块石头,使劲砸破那口缸。

众皆弃去

惊慌失措

光持石击瓮

非常冷静

这里运用了什么写作手法?体现了什么?

这里运用了衬托的写作手法。“众皆弃去”反衬出“光持石击瓮”的难能可贵,体现出司马光的沉着冷静以及他远超同龄人的果敢。

鲜明对比

衬托

拿起

猜一猜,结果怎样

水迸,儿得活。

涌出

瓮里的水涌出来了,掉进缸里的小孩儿得救了。

得以活命

借助注释,用自己的话讲一讲这个故事。

司马光小时候跟小伙伴们在庭院里玩耍。有个小孩爬到瓮上玩,一不小心,失足掉到瓮里。就在这危急的时刻,别的孩子们一见出了事,吓得边哭边喊,跑到外面向大人求救。司马光却急中生智,从地上捡起一块大石头,使劲向瓮砸去,“砰!” 瓮破了,瓮里的水流了出来,被淹在水里的小孩也得救了。

课文通过其他小孩和司马光行为上的对比,表现了司马光什么样的品质?

通过其他小孩和司马光行为的对比,突出了司马光遇事沉着冷静、肯动脑筋的品质。

从《司马光》的故事里,你学到了什么?

《司马光》让我明白越是在危险的时候,我们越不能慌张甚至放弃,因为这样只会于事无补。我们要冷静下来,分析现实情况,打破常规,寻找解决的方法。在困难面前既要机智,又要采取果断的行动,才能够摆脱困境。

司马光

起因: 足跌没水中

结果:水迸,儿得活

临危不乱

机智勇敢

众小孩-皆弃去

经过

司马光-持石击瓮

本课是一篇文言文。全篇内容简单,言简意赅,但故事情节完整。它以精练的笔触,勾勒出一个机敏的七岁男孩形象。“众皆弃去,光持石击瓮破之”实为文眼,凸显了司马光的聪颖机智,遇事沉着冷静。在体会课文思想感情的同时,我们学习并掌握了学习古文的方法。

本文是我们学习的除古诗外的第一篇文言文,其他课文都是白话文。我们学习文言文要多读,正所谓“书读百遍,其义自见”。

没

得

dé (得到)

de (要不得)

mò (淹没)

méi (没有)

děi (可得注意)

得(děi)亏司马光反应快砸破水缸,掉进缸里的孩子才得(dé)救了。

近反义词辨析

★近义词:登——攀 击——打

★反义词:皆——独 活——死 弃——留

辨析:皆——独

皆:引申为副词“都”,“全”。

独:独自。

例句:很多风格都是男女皆宜。

【形容聪明的词语】

别具慧眼 冰雪聪明 大巧若拙

聪明伶俐 精明强干 秀外慧中

足智多谋 聪明睿智 七窍玲珑

颖悟绝人 绝顶聪明 巧捷万端

运用衬托手法,例文:

海鸥在大海上飞窜,轰隆隆的雷声把海鸭吓坏了,企鹅胆怯地把肥胖的身躯躲藏在悬崖底下......只有那高傲的海燕,勇敢地、自由自在地在没起白沫的大海上飞翔。——《海燕》高尔基

这段文字用海鸥、海鸭、企鹅的惊慌衬托出海燕的勇敢,重点突出。

司马光(节选)

光生七岁,凛然①如成人,闻②讲《左氏春秋》,爱之,退③为家人讲,即了其大指④。自是⑤手不释书,至不知饥渴寒暑。

注释:①凛然:稳重的样子。

②听,听到

③回去

④同“旨”,主要意思。

⑤自是:从那以后

译文:司马光7岁时,已经像成人一样稳重。听人讲《左氏春秋》,特别喜欢,了解其大意后回来以后讲给家人听。从那以后,他对《左氏春秋》喜欢得爱不释手,甚至忘记饥渴和寒暑。

香九龄,能温席。孝于亲,所当执。 融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。

译文:东汉人黄香,九岁时就知道孝敬父亲,替父亲暖被窝。这是每个孝顺父母的人都应该实行和效仿的。 汉代人孔融四岁时,就知道把大的梨让给哥哥吃,这种尊敬和友爱兄长的道理,是每个人从小就应该知道的。

《三字经》中的少年故事:

你知道司马光吗?你听过“司马光砸缸”的故事吗?

古时候,有个孩子叫司马光,才七岁,他很聪明。有一次,他和小朋友在庭院里玩耍。院子里有一口大瓮,有个小孩爬到瓮沿上玩,一不小心,掉到瓮里。瓮很大水很深,眼看那个小孩要被淹没了。别的小孩一看出事了,吓得边哭边喊,跑到外面向大人求救。司马光却急中生智,从地上捡起一块大石头,使劲向瓮砸去,“砰!”瓮破了,瓮里的水流出来了,被淹在水里的小孩得救了。

这是我们现代人用白话写的文章,叫白话文。这么多年来我们学习的课文除古诗外,也都是白话文。今天我们要学习的文章,是古人写的,用的是文言,叫文言文。刚才的故事,如果用文言写下来,会是什么样子呢?

在《宋史》中,古人只用了30个字就把这个惊险的故事讲清楚了。文言文,文字简约,多为单个字,却理寓其中,意义深远;语言凝练,却不失生动形象。让我们一起走进文言文,领略它的魅力吧!

“文言文”是指“用书面语言写成的文章”。而“白话文”就是“用常用的直白的口头语言写成的文章。在我国古代,要表述同一件事,用口头语言及用书面语言来表述是不一样的。

例如:想问某人是否吃饭了,用口头语言表述“吃饭了吗?”,而用书面语言表述,就是“饭否?”。“饭否?”就是文言文。我国古代,所有的文章都是用书面语言写成的。所以,现在,我们一般将古文称为“文言文”。

中国五千年的灿烂文化,在使用过程中,有传承,有变革,有创新,有些词语的意思发生了变化,比如“去”, 古义是离开。例句:“众皆弃去”(《司马光》)“我以日始出时去人近”(《两小儿辩日》));现在的意思是:到……去。

又如“交通”, 古义是:交错相通。例句:阡陌交通,鸡犬相闻。(《桃花源记》) 现在的意思是主要用于称各种运输和邮电事业。

24 司马光

《宋史》是二十四史之一,收录于《四库全书》史部正史类。于元末至正三年(1343年)由丞相脱脱和阿鲁图先后主持修撰。本文选自《宋史?司马光传》。

宋史

理解古汉语中的一些句子时,有的要进行调整,有时还要增添,翻译时才会符合现代汉语表达习惯,通顺的讲述。

运用:如课文第一句话,调整为:群儿于庭戏,(庭中有瓮)一儿登瓮,足跌没水中。

停顿:一般指说话中话语的短暂停歇。在文章中指语意的断和连,分为句间停顿和句中短暂停顿。

好处:正确停顿,能帮助理解课文意思,了解课文表达的特点。朗读时富有节奏。

运用:本文第一句,“群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中”,反复诵读后,可以用“/”画出停顿,“群儿/戏/于庭,一儿/登瓮,足/跌/没水中”这样都就能更好地帮助我们理解课文内容。

朗读课文 注意停顿

群儿∕戏于庭,一儿∕登瓮 ,足跌∕没水中。众∕皆弃去,光∕持石∕击瓮∕破之,水迸,儿∕得活。

群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中。

做游戏

儿童、小孩

庭院

盛物的陶器,口小肚大。

失足,从高处落下。

“戏”营造了什么样的气氛?

“戏”营造了群儿玩耍的愉快气氛。

“足跌没水中”体现出了什么?

体现出当时的情况十分危急,小孩在水中可能会被淹死。

一群小孩子在庭院里玩耍,一个小孩儿攀爬瓮。一不小心跌进了瓮里,被水淹没。

淹没,沉下去。

你知道“瓮”和“缸”有什么区别吗?

瓮,读wèng,是指是一种盛水或酒等的陶器,口小肚大。如果掉进去,就更不容易出来了。

缸用来盛米盛水等。缸口稍大。

猜一猜,其他小孩子遇到这种情况会怎样做?司马光又是怎么做的?

如果当时你也在场,你有什么好办法救出小朋友?

众皆弃去,光持石击瓮破之,

放弃,扔掉。

都

司马光

打,敲打。

“持”“击”两个动词说明了什么?

迅速麻利地拿石头砸缸的果敢画面,说明司马光急中生智,表现了司马光的聪明勇敢,镇定自若。

别的小朋友都慌了,有的吓哭了,有的叫着喊着,跑去找大人,全都离开了。司马光没有慌,他举起一块石头,使劲砸破那口缸。

众皆弃去

惊慌失措

光持石击瓮

非常冷静

这里运用了什么写作手法?体现了什么?

这里运用了衬托的写作手法。“众皆弃去”反衬出“光持石击瓮”的难能可贵,体现出司马光的沉着冷静以及他远超同龄人的果敢。

鲜明对比

衬托

拿起

猜一猜,结果怎样

水迸,儿得活。

涌出

瓮里的水涌出来了,掉进缸里的小孩儿得救了。

得以活命

借助注释,用自己的话讲一讲这个故事。

司马光小时候跟小伙伴们在庭院里玩耍。有个小孩爬到瓮上玩,一不小心,失足掉到瓮里。就在这危急的时刻,别的孩子们一见出了事,吓得边哭边喊,跑到外面向大人求救。司马光却急中生智,从地上捡起一块大石头,使劲向瓮砸去,“砰!” 瓮破了,瓮里的水流了出来,被淹在水里的小孩也得救了。

课文通过其他小孩和司马光行为上的对比,表现了司马光什么样的品质?

通过其他小孩和司马光行为的对比,突出了司马光遇事沉着冷静、肯动脑筋的品质。

从《司马光》的故事里,你学到了什么?

《司马光》让我明白越是在危险的时候,我们越不能慌张甚至放弃,因为这样只会于事无补。我们要冷静下来,分析现实情况,打破常规,寻找解决的方法。在困难面前既要机智,又要采取果断的行动,才能够摆脱困境。

司马光

起因: 足跌没水中

结果:水迸,儿得活

临危不乱

机智勇敢

众小孩-皆弃去

经过

司马光-持石击瓮

本课是一篇文言文。全篇内容简单,言简意赅,但故事情节完整。它以精练的笔触,勾勒出一个机敏的七岁男孩形象。“众皆弃去,光持石击瓮破之”实为文眼,凸显了司马光的聪颖机智,遇事沉着冷静。在体会课文思想感情的同时,我们学习并掌握了学习古文的方法。

本文是我们学习的除古诗外的第一篇文言文,其他课文都是白话文。我们学习文言文要多读,正所谓“书读百遍,其义自见”。

没

得

dé (得到)

de (要不得)

mò (淹没)

méi (没有)

děi (可得注意)

得(děi)亏司马光反应快砸破水缸,掉进缸里的孩子才得(dé)救了。

近反义词辨析

★近义词:登——攀 击——打

★反义词:皆——独 活——死 弃——留

辨析:皆——独

皆:引申为副词“都”,“全”。

独:独自。

例句:很多风格都是男女皆宜。

【形容聪明的词语】

别具慧眼 冰雪聪明 大巧若拙

聪明伶俐 精明强干 秀外慧中

足智多谋 聪明睿智 七窍玲珑

颖悟绝人 绝顶聪明 巧捷万端

运用衬托手法,例文:

海鸥在大海上飞窜,轰隆隆的雷声把海鸭吓坏了,企鹅胆怯地把肥胖的身躯躲藏在悬崖底下......只有那高傲的海燕,勇敢地、自由自在地在没起白沫的大海上飞翔。——《海燕》高尔基

这段文字用海鸥、海鸭、企鹅的惊慌衬托出海燕的勇敢,重点突出。

司马光(节选)

光生七岁,凛然①如成人,闻②讲《左氏春秋》,爱之,退③为家人讲,即了其大指④。自是⑤手不释书,至不知饥渴寒暑。

注释:①凛然:稳重的样子。

②听,听到

③回去

④同“旨”,主要意思。

⑤自是:从那以后

译文:司马光7岁时,已经像成人一样稳重。听人讲《左氏春秋》,特别喜欢,了解其大意后回来以后讲给家人听。从那以后,他对《左氏春秋》喜欢得爱不释手,甚至忘记饥渴和寒暑。

香九龄,能温席。孝于亲,所当执。 融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。

译文:东汉人黄香,九岁时就知道孝敬父亲,替父亲暖被窝。这是每个孝顺父母的人都应该实行和效仿的。 汉代人孔融四岁时,就知道把大的梨让给哥哥吃,这种尊敬和友爱兄长的道理,是每个人从小就应该知道的。

《三字经》中的少年故事:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地