人教版语文必修2第三单元8《 兰亭集序》 王羲之 (课件)(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修2第三单元8《 兰亭集序》 王羲之 (课件)(41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-04 23:00:37 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

新课导入

天地有情长若春日,山林无事自是清流。

——(《兰亭集序》集字联)

【译文】天地如果有情的话就应该一直是四季如春,山林不会参与世事纷争自然就是清正名流。

【赏析】天地无情,草木无欲,人如果能做到像天地草木一样无欲无情自然就成为至圣清流了。

文品极于古,清言足可听。

——(评《兰亭集序》对联)

【译文】诗文的品格达到古代的最高水平,清雅的言谈议论值得听取。

【赏析】上句写王羲之在文学方面的追求;下句写王羲之为人处世的原则:弃绝甜言蜜语,说话做事都要“清”。

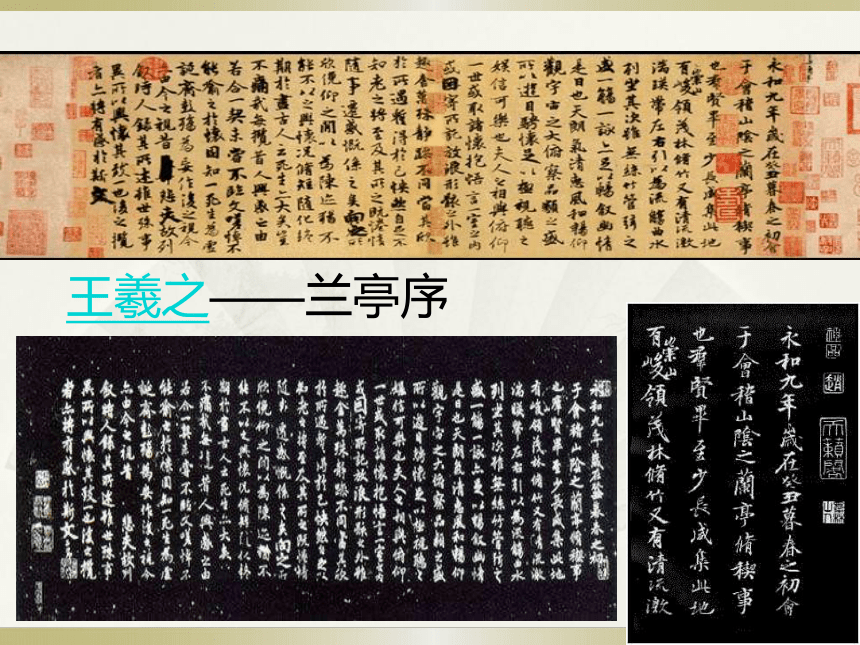

王羲之——兰亭序

兰亭集序

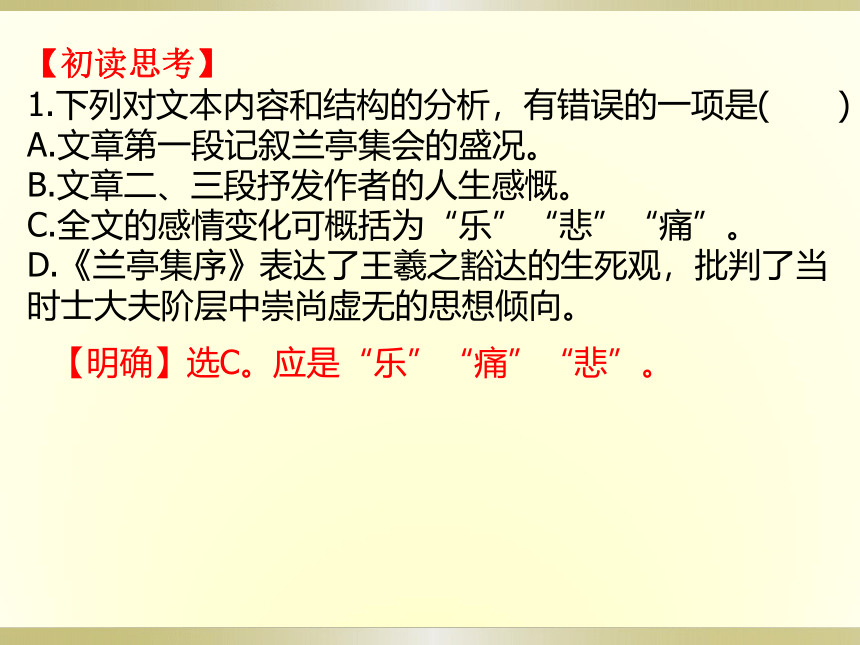

【初读思考】

1.下列对文本内容和结构的分析,有错误的一项是( )

A.文章第一段记叙兰亭集会的盛况。

B.文章二、三段抒发作者的人生感慨。

C.全文的感情变化可概括为“乐”“悲”“痛”。

D.《兰亭集序》表达了王羲之豁达的生死观,批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向。

【明确】选C。应是“乐”“痛”“悲”。

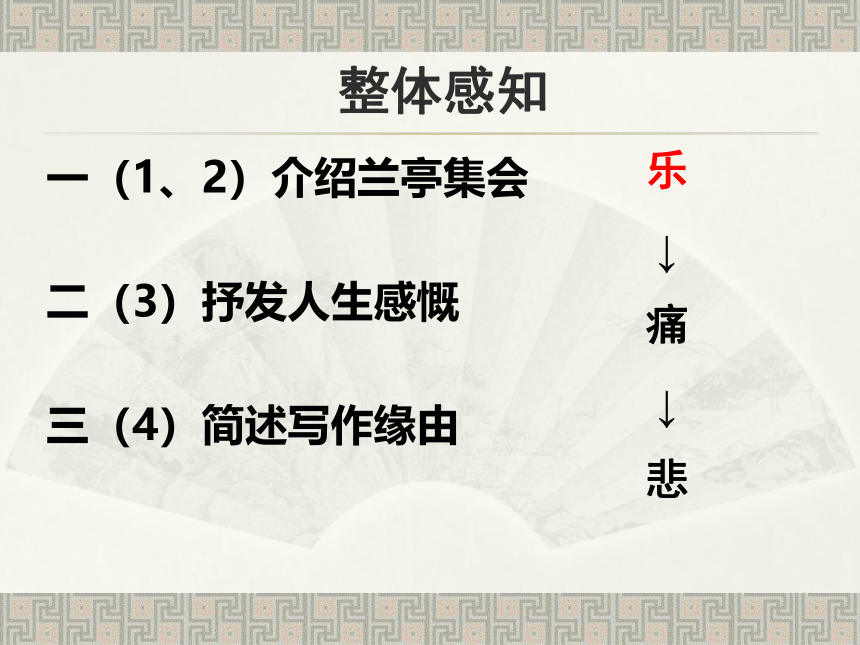

整体感知

一(1、2)介绍兰亭集会

二(3)抒发人生感慨

三(4)简述写作缘由

乐

↓

痛

↓

悲

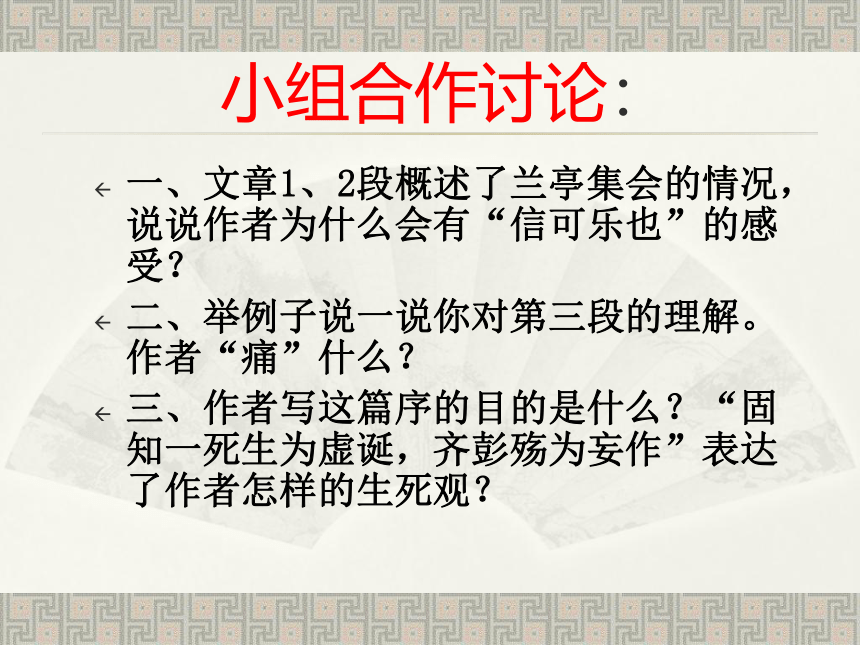

小组合作讨论:

一、文章1、2段概述了兰亭集会的情况,说说作者为什么会有“信可乐也”的感受?

二、举例子说一说你对第三段的理解。作者“痛”什么?

三、作者写这篇序的目的是什么?“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

讨论一:

文章1、2段概述了兰亭集会的情况,说说作者为什么会有“信可乐也”的感受?

美读 1-2段

天朗气清,惠风和畅

群贤毕至,少长咸集

此地有崇山峻岭,茂林修竹

又有清流激湍,映带左右

引以为流觞曲水,列坐其次

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

讨论一:文章1、2段概述了兰亭集会的情况,说说作者为什么会有“信可乐也”的感受?

明确:

良辰:暮春之初,天朗气清,惠风和畅

贤人:群贤毕至,少长咸集

美景:崇山峻岭,茂林修竹,

清流急湍,映带左右

雅事:流觞曲水,一觞一咏

闲境:仰观俯察,游目骋怀

“永和…癸丑…暮春…”

时间

“…兰亭…”

地点,事情

“群贤…少长…”

人物

“此地有…,又有…”

环境

“引以为流觞曲水…”

活动

“…天朗气清,惠风和畅”

天气

“…信可乐也”

感受

研读 第三段

讨论二:

举例子说一说你对第三段的理解。作者“痛”什么?

夫人之相与,俯仰一世。

——人生短暂

或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

——两种生活态度

补充:

魏晋时期,政治斗争激烈,社会急剧动荡。“天下名士,少有全者”许多著名的文人都死在残酷的权利斗争中。因此,天下名士首要任务就是保全性命。因此,他们有的人是静者,谈玄论道,“悟言一室之内”,有的人是动者,归隐山林,“放浪形骸之外”。

虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

——快乐易逝、人生易倦

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。

——生命短暂

古人云,“死生亦大矣。”岂不痛哉!

痛之一:生命本体永难满足的内在欲望 (所遇既倦)

痛之二:外在世界的流转不停无法掌控

(所欣已陈)

痛之三:个体生命的短暂有限毋容抗拒 (终期于尽)

这种"痛"是痛什么?

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。作者借此抒发了自己“重死生”的感慨。

品读 第四段

讨论三:

作者写这篇序的目的是什么?“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

(3)如何理解“悲”

①当时的东晋士大夫们持什么样的生死观?王羲之又是什么看法?

②作者悲什么?作者的人生态度是怎样?

东晋士大夫:生死观:一死生,齐彭殇

原因: 两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。士大夫的思想消极,选择出世入仙或逃避现实,他们大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。更有许多人及时行乐、纵情声色。

当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

《古文观止》:通篇着眼在死生二字。只为当时士大夫务清谈,鲜实效,一死生齐彭殇,无经济大略,故触景兴怀,俯仰若有余痛。但逸少旷达人,故虽苍凉感慨之中,自有无穷逸趣。

王羲之:固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

作者认为生就是生,死就是死,二者不得等量齐观,暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

作者悲什么?先来看后世文人“其致一也”的诗文。

夫天地者万物之逆旅也;光阴者百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?古人秉烛夜游,良有以也。——李白

前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。——陈子昂

一个人只要认真思考过死亡,不管是否获得使自己满意的结果,他都好像是把人生的边界勘察了一番,看到了人生的全景和限度。如此他就会形成一种豁达的胸怀,在沉浮人世的同时也能跳出来加以审视。他固然仍有自己的追求,但不会把成功和失败看得太重要。他清楚一切幸福和苦难的相对性质,因而快乐时不会忘形,痛苦时也不致失态。

——周国平

作者的人生态度是怎样的?

作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的短长只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣,死就是死,死后一切皆无,活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

古人

自我

后人

千

古

同

悲

千古同心,千古同慨,作者的思绪从有限转入无限,又归结到《兰亭集序》的撰集上,既点出了作序的缘起,又留下了无穷的回味。

乐 痛 悲

聚会之

死生之

千古同

悲缘何而来?

2.作为书序,本文和一般的书序有什么不同?作者行

文有何特点?

【明确】一般的书序介绍成书的经过、出版意旨、编

次体例或作者情况等,也可包括对作家作品的评论和

对有关问题的研究阐发。

本文作为书序介绍了作诗缘,由(文章先叙兰亭修禊事,因修禊而“群贤毕至”,即说明了作诗缘由),作诗情形(又用“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”描写了作诗时的情形,说明成书经过,可见《兰亭集》是一部宴游诗集),成书经过(结尾“列叙时人,录其所述”),本书意义(又以“后之览者,亦将有感于斯文”指出本书的意义)。这样,本文由宴游活动谈到生死观,善于借题发挥,论及人生的意义,结尾回到兰亭宴集收笔,行文舒卷自如,辞气畅达。这便是《兰亭集序》与一般书序的不同之处。

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。

文言知识巩固

1.下列句中加点字于“是日也,天朗气清,惠风和畅”的“是”意义用法相同的是

A.觉今是而昨非。

B.臣是以无请也。

C.不知天上宫阙今夕是何年。

D.是女子不好。

2.下列句中与“信可乐也”的“信”意义相同的是

A.欲信大义于天下

B.言必信,,行必果。

C.文信美矣。

D.半封京信半题诗。

BD(这)

C(实在)

修禊事也 茂林修竹 况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛 俯察品类之盛

所以游目骋怀 所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

做,修禊,古代一种风俗

高

长

旁边,水边

盛况、热闹的情景

繁多

用来

……的原因

动词,穷尽

复习:文言实词、虚词

夫人之相与

或取诸怀抱,晤言一室之内

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

每览昔人兴感之由

后之览者,亦将有感于斯文

有的人 会面

至,及

面对 明白

原因

对 这

助词,引起下文 交往

①名词活用为动词

一觞一咏 觞:喝洒。

②形容词活用为名词

群贤毕至 贤:有才有德之人。

少长咸集 少:少者; 长:长者。

无丝竹管弦之盛 盛:热闹的场面。

死生亦大矣 大:大事。

词类活用

齐彭殇为妄作 齐:形容词意动用法,把……等同。

固知一死生为虚诞 一:数词意动用法,把……看做一样。

③意动用法

下面的句子是哪类句式?

①介词结构后置:

会于会稽山阴之兰亭 (于会稽山阴之兰亭会)

不能喻之于怀 (于怀不能喻之)

亦将有感于斯文 (于斯文有感)

②定语后置:

仰视宇宙之大 (广大的宇宙)

俯察品类之盛 (丰富的万物)

作业:

背诵全文

新课导入

天地有情长若春日,山林无事自是清流。

——(《兰亭集序》集字联)

【译文】天地如果有情的话就应该一直是四季如春,山林不会参与世事纷争自然就是清正名流。

【赏析】天地无情,草木无欲,人如果能做到像天地草木一样无欲无情自然就成为至圣清流了。

文品极于古,清言足可听。

——(评《兰亭集序》对联)

【译文】诗文的品格达到古代的最高水平,清雅的言谈议论值得听取。

【赏析】上句写王羲之在文学方面的追求;下句写王羲之为人处世的原则:弃绝甜言蜜语,说话做事都要“清”。

王羲之——兰亭序

兰亭集序

【初读思考】

1.下列对文本内容和结构的分析,有错误的一项是( )

A.文章第一段记叙兰亭集会的盛况。

B.文章二、三段抒发作者的人生感慨。

C.全文的感情变化可概括为“乐”“悲”“痛”。

D.《兰亭集序》表达了王羲之豁达的生死观,批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向。

【明确】选C。应是“乐”“痛”“悲”。

整体感知

一(1、2)介绍兰亭集会

二(3)抒发人生感慨

三(4)简述写作缘由

乐

↓

痛

↓

悲

小组合作讨论:

一、文章1、2段概述了兰亭集会的情况,说说作者为什么会有“信可乐也”的感受?

二、举例子说一说你对第三段的理解。作者“痛”什么?

三、作者写这篇序的目的是什么?“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

讨论一:

文章1、2段概述了兰亭集会的情况,说说作者为什么会有“信可乐也”的感受?

美读 1-2段

天朗气清,惠风和畅

群贤毕至,少长咸集

此地有崇山峻岭,茂林修竹

又有清流激湍,映带左右

引以为流觞曲水,列坐其次

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

讨论一:文章1、2段概述了兰亭集会的情况,说说作者为什么会有“信可乐也”的感受?

明确:

良辰:暮春之初,天朗气清,惠风和畅

贤人:群贤毕至,少长咸集

美景:崇山峻岭,茂林修竹,

清流急湍,映带左右

雅事:流觞曲水,一觞一咏

闲境:仰观俯察,游目骋怀

“永和…癸丑…暮春…”

时间

“…兰亭…”

地点,事情

“群贤…少长…”

人物

“此地有…,又有…”

环境

“引以为流觞曲水…”

活动

“…天朗气清,惠风和畅”

天气

“…信可乐也”

感受

研读 第三段

讨论二:

举例子说一说你对第三段的理解。作者“痛”什么?

夫人之相与,俯仰一世。

——人生短暂

或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

——两种生活态度

补充:

魏晋时期,政治斗争激烈,社会急剧动荡。“天下名士,少有全者”许多著名的文人都死在残酷的权利斗争中。因此,天下名士首要任务就是保全性命。因此,他们有的人是静者,谈玄论道,“悟言一室之内”,有的人是动者,归隐山林,“放浪形骸之外”。

虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

——快乐易逝、人生易倦

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。

——生命短暂

古人云,“死生亦大矣。”岂不痛哉!

痛之一:生命本体永难满足的内在欲望 (所遇既倦)

痛之二:外在世界的流转不停无法掌控

(所欣已陈)

痛之三:个体生命的短暂有限毋容抗拒 (终期于尽)

这种"痛"是痛什么?

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。作者借此抒发了自己“重死生”的感慨。

品读 第四段

讨论三:

作者写这篇序的目的是什么?“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

(3)如何理解“悲”

①当时的东晋士大夫们持什么样的生死观?王羲之又是什么看法?

②作者悲什么?作者的人生态度是怎样?

东晋士大夫:生死观:一死生,齐彭殇

原因: 两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。士大夫的思想消极,选择出世入仙或逃避现实,他们大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。更有许多人及时行乐、纵情声色。

当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

《古文观止》:通篇着眼在死生二字。只为当时士大夫务清谈,鲜实效,一死生齐彭殇,无经济大略,故触景兴怀,俯仰若有余痛。但逸少旷达人,故虽苍凉感慨之中,自有无穷逸趣。

王羲之:固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

作者认为生就是生,死就是死,二者不得等量齐观,暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

作者悲什么?先来看后世文人“其致一也”的诗文。

夫天地者万物之逆旅也;光阴者百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?古人秉烛夜游,良有以也。——李白

前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。——陈子昂

一个人只要认真思考过死亡,不管是否获得使自己满意的结果,他都好像是把人生的边界勘察了一番,看到了人生的全景和限度。如此他就会形成一种豁达的胸怀,在沉浮人世的同时也能跳出来加以审视。他固然仍有自己的追求,但不会把成功和失败看得太重要。他清楚一切幸福和苦难的相对性质,因而快乐时不会忘形,痛苦时也不致失态。

——周国平

作者的人生态度是怎样的?

作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的短长只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣,死就是死,死后一切皆无,活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

古人

自我

后人

千

古

同

悲

千古同心,千古同慨,作者的思绪从有限转入无限,又归结到《兰亭集序》的撰集上,既点出了作序的缘起,又留下了无穷的回味。

乐 痛 悲

聚会之

死生之

千古同

悲缘何而来?

2.作为书序,本文和一般的书序有什么不同?作者行

文有何特点?

【明确】一般的书序介绍成书的经过、出版意旨、编

次体例或作者情况等,也可包括对作家作品的评论和

对有关问题的研究阐发。

本文作为书序介绍了作诗缘,由(文章先叙兰亭修禊事,因修禊而“群贤毕至”,即说明了作诗缘由),作诗情形(又用“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”描写了作诗时的情形,说明成书经过,可见《兰亭集》是一部宴游诗集),成书经过(结尾“列叙时人,录其所述”),本书意义(又以“后之览者,亦将有感于斯文”指出本书的意义)。这样,本文由宴游活动谈到生死观,善于借题发挥,论及人生的意义,结尾回到兰亭宴集收笔,行文舒卷自如,辞气畅达。这便是《兰亭集序》与一般书序的不同之处。

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。

文言知识巩固

1.下列句中加点字于“是日也,天朗气清,惠风和畅”的“是”意义用法相同的是

A.觉今是而昨非。

B.臣是以无请也。

C.不知天上宫阙今夕是何年。

D.是女子不好。

2.下列句中与“信可乐也”的“信”意义相同的是

A.欲信大义于天下

B.言必信,,行必果。

C.文信美矣。

D.半封京信半题诗。

BD(这)

C(实在)

修禊事也 茂林修竹 况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛 俯察品类之盛

所以游目骋怀 所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

做,修禊,古代一种风俗

高

长

旁边,水边

盛况、热闹的情景

繁多

用来

……的原因

动词,穷尽

复习:文言实词、虚词

夫人之相与

或取诸怀抱,晤言一室之内

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

每览昔人兴感之由

后之览者,亦将有感于斯文

有的人 会面

至,及

面对 明白

原因

对 这

助词,引起下文 交往

①名词活用为动词

一觞一咏 觞:喝洒。

②形容词活用为名词

群贤毕至 贤:有才有德之人。

少长咸集 少:少者; 长:长者。

无丝竹管弦之盛 盛:热闹的场面。

死生亦大矣 大:大事。

词类活用

齐彭殇为妄作 齐:形容词意动用法,把……等同。

固知一死生为虚诞 一:数词意动用法,把……看做一样。

③意动用法

下面的句子是哪类句式?

①介词结构后置:

会于会稽山阴之兰亭 (于会稽山阴之兰亭会)

不能喻之于怀 (于怀不能喻之)

亦将有感于斯文 (于斯文有感)

②定语后置:

仰视宇宙之大 (广大的宇宙)

俯察品类之盛 (丰富的万物)

作业:

背诵全文