第19课 北魏政治与北方民族大交融课件 (共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 北魏政治与北方民族大交融课件 (共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-05 10:11:48 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。第19课

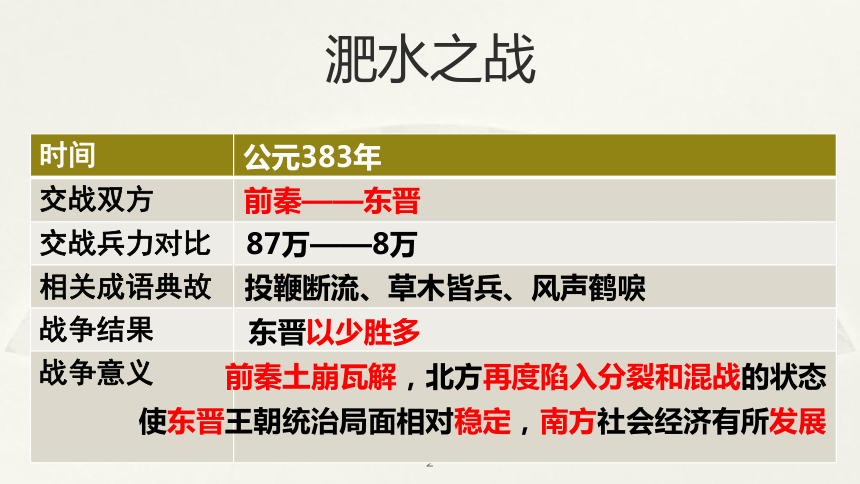

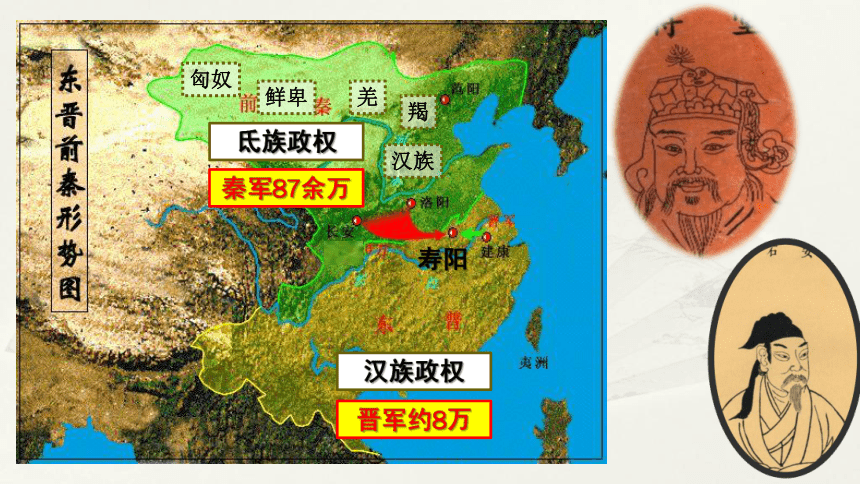

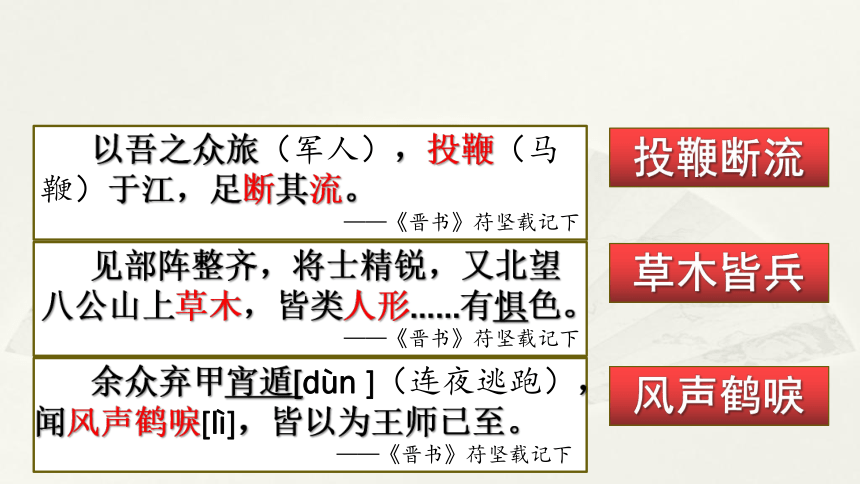

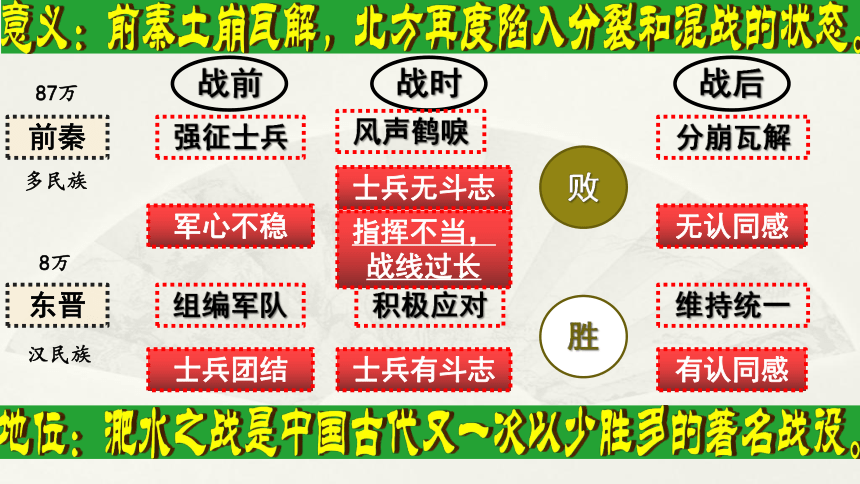

北魏政治与北方民族大交融淝水之战2投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳公元383年前秦——东晋87万——8万东晋以少胜多前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态使东晋王朝统治局面相对稳定,南方社会经济有所发展秦军87余万晋军约8万氐族政权汉族政权寿阳匈奴鲜卑汉族羌羯风声鹤唳 以吾之众旅(军人),投鞭(马鞭)于江,足断其流。

——《晋书》苻坚载记下 余众弃甲宵遁[dùn ](连夜逃跑),闻风声鹤唳[lì],皆以为王师已至。

——《晋书》苻坚载记下 见部阵整齐,将士精锐,又北望八公山上草木,皆类人形……有惧色。

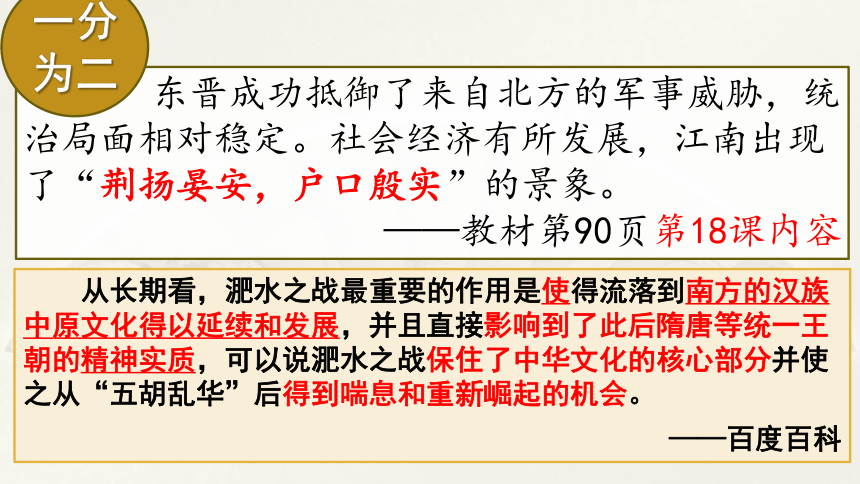

——《晋书》苻坚载记下草木皆兵投鞭断流战前战时战后强征士兵风声鹤唳分崩瓦解军心不稳士兵无斗志无认同感前秦东晋士兵团结士兵有斗志有认同感组编军队积极应对维持统一败胜多民族汉民族87万8万地位:淝水之战是中国古代又一次以少胜多的著名战役。意义:前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。指挥不当,战线过长 东晋成功抵御了来自北方的军事威胁,统治局面相对稳定。社会经济有所发展,江南出现了“荆扬晏安,户口殷实”的景象。

——教材第90页第18课内容 从长期看,淝水之战最重要的作用是使得流落到南方的汉族中原文化得以延续和发展,并且直接影响到了此后隋唐等统一王朝的精神实质,可以说淝水之战保住了中华文化的核心部分并使之从“五胡乱华”后得到喘息和重新崛起的机会。

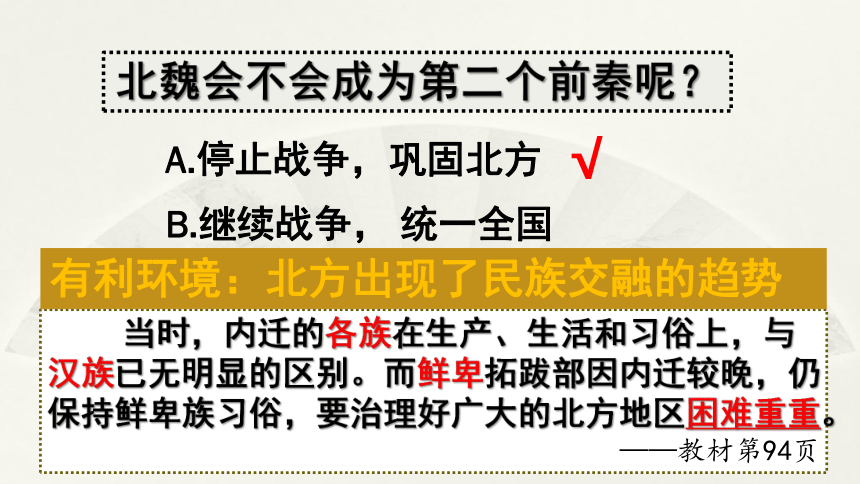

——百度百科一分为二胡风汉韵现交融——北方地区的民族交融1.2.3.文明的冲突,智者的选择7兵戎相见探交往——淝水之战汉化改革看交流——北魏孝文帝改革读图明史背景:北魏统一黄河流域北魏会不会成为第二个前秦呢?A.停止战争,巩固北方B.继续战争, 统一全国√ 当时,内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已无明显的区别。而鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

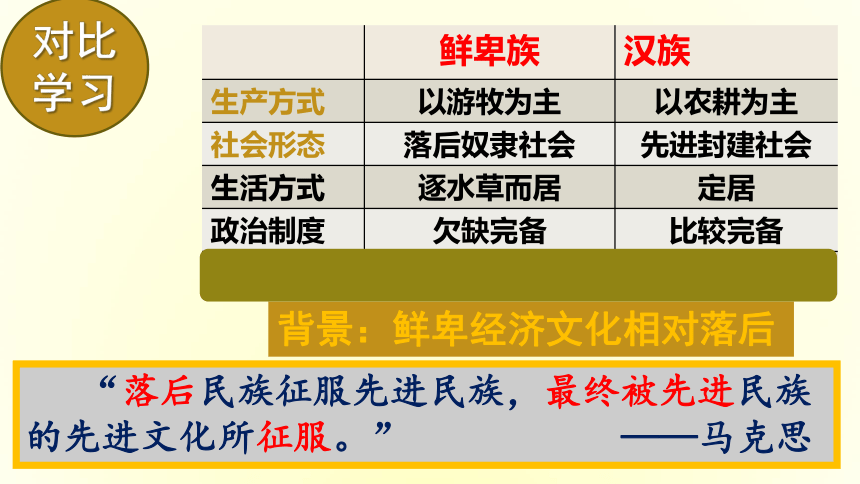

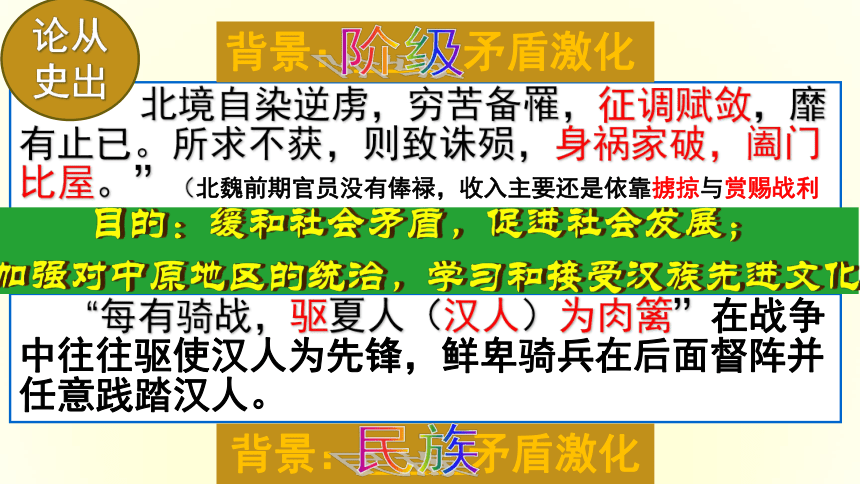

——教材第94页有利环境:北方出现了民族交融的趋势10 “落后民族征服先进民族,最终被先进民族的先进文化所征服。” ——马克思对比学习背景:鲜卑经济文化相对落后 “ 北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已。所求不获,则致诛殒,身祸家破,阖门比屋。”(北魏前期官员没有俸禄,收入主要还是依靠掳掠与赏赐战利品的办法,统一北方后,战争与掠夺的机会少了,于是,官员开始公开贪污受贿,搜刮百姓,霸占农民土地,农民流离失所。) “每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”在战争中往往驱使汉人为先锋,鲜卑骑兵在后面督阵并任意践踏汉人。背景:_____矛盾激化背景:_____矛盾激化论从史出阶级民族目的:缓和社会矛盾,促进社会发展;

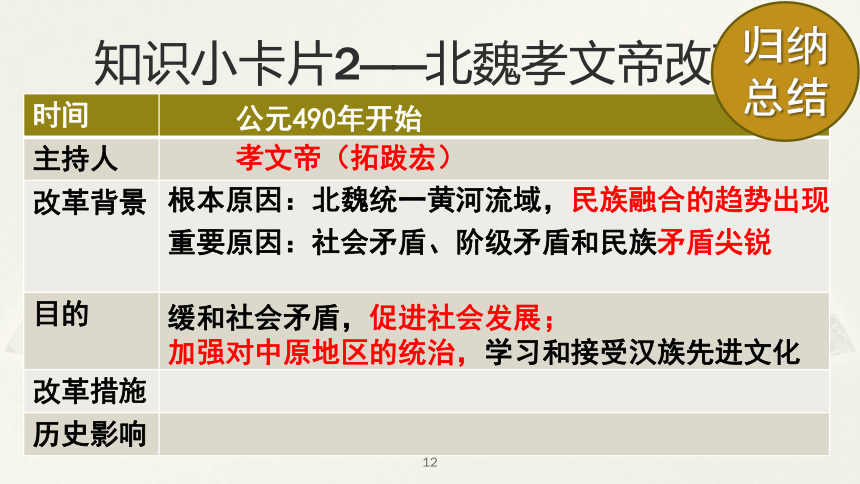

加强对中原地区的统治,学习和接受汉族先进文化知识小卡片2——北魏孝文帝改革12公元490年开始孝文帝(拓跋宏)根本原因:北魏统一黄河流域,民族融合的趋势出现重要原因:社会矛盾、阶级矛盾和民族矛盾尖锐缓和社会矛盾,促进社会发展;

加强对中原地区的统治,学习和接受汉族先进文化归纳总结平城迁都洛阳山西大同 (平城春天)野无青草,……“饿死衢[qú]路,无人收识”。 ——《魏书·高祖纪》洛阳 请根据视频材料,结合教材96页内容以及所学知识,找出孝文帝公元494年迁都洛阳的原因有哪些,请把你选择的答案填入括号内。

①迁都洛阳的原因有:( );

② 迁都洛阳的意义有:( )。14A、B、E、F、HC、D、GA、平城地理位置偏北、交通闭塞、粮食供应困难

B、洛阳是中原的政治、经济中心

C、促进了北方经济的繁荣与文化的发展

D、促进了北方民族大交融

E、为了便于接受、学习先进的汉族文化

F、中原政治不稳定,为摆脱鲜卑贵族的束缚

G、为后来的汉化改革打下了重要基础

H、洛阳拥有深厚的文化底蕴北魏孝文帝拓跋宏决心汉化改革迁 都 洛 阳废太子、罢皇后顺应潮流,与时俱进以退为进,运筹帷幄言出必行,刚正不阿 “高祖在长安,使中书侍郎邢峦与咸阳王禧,奉诏赍[jī]椒酒诣河阳,赐恂死,时年十五。”

——《魏书·孝文五王·废太子恂传》材料一 今欲断诸北语(鲜卑语),一丛正音(汉语)。”

——《北史·魏咸阳王禧传》。孝文帝改革材料二 (学习中原服饰)制定官吏的冠服。妇女的服饰也有了规定,大抵模仿南朝。

——王仲荦《魏晋南北朝史》材料四 孝文帝择中原大姓(汉族贵族)子女作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——逯耀东《从平城到洛阳》材料五 依《周礼》制度,班之天下。

——《魏书·高祖纪》说汉语穿汉服通汉婚习汉礼《孝文帝出行图》。画面中所有的人都是峨冠博带,宽衣大袖,反映了孝文帝汉化改革以后北魏的衣冠制度。 (孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。 ——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。 ——《资治通鉴》123564说汉语穿汉服改汉姓通汉婚习汉礼用汉制汉 化 改 革 洛阳龙门石窟

《北魏帝王出御图》

?经典拓ta碑《北魏贵族元怀墓志》18改汉籍用汉制材料一 昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜(丰富),目所不识,口 不能传。

——《洛阳伽蓝记》卷二 材料二:自西晋以后,经过两百年的战乱,洛阳已是一片瓦砾。孝文帝迁都后……经过北魏,洛阳不仅成为全国的政治中心,而且商业贸易之盛远远超出平城和南朝的建康(南京),成为当时最大的商业中心。巩固封建统治增强 了北魏的实力缓和了民族矛盾促进民 族交融促进北方经济文化繁荣发展意义加速了封建化进程北方分裂统一统一(前秦)(北魏)(民族矛盾激烈)(民族矛盾缓和)分裂统

一

的

隋

唐淝水之战孝文帝改革南方(多民族)(汉族)中

华

民

族 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,……遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》知识小卡片2——北魏孝文帝改革21公元490年开始孝文帝(拓跋宏)根本原因:北魏统一黄河流域,民族融合的趋势出现重要原因:社会矛盾、阶级矛盾和民族矛盾尖锐个人因素:冯太后和孝文帝的推动缓和社会矛盾,促进社会发展;

加强对中原地区的统治,学习和接受汉族先进文化迁都洛阳,说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚(习汉礼、行汉制、改籍贯)增强北魏实力,促进民族交融归纳总结北魏孝文帝拓跋宏决心汉化改革迁 都 洛 阳废太子、罢皇后孝 文 帝 改 革顺应潮流,与时俱进以退为进,运筹帷幄言出必行,刚正不阿不畏艰难,勇于创新 古人智者的体现:

人格的坚毅、果敢与智慧汉化改革看交流——北魏孝文帝改革1.2.3.文明的冲突,智者的选择23兵戎相见探交往——淝水之战胡风汉韵现交融——北方地区的民族交融 请你先阅读课本95-96页内容,再从学案提供的各种材料中,找出民族交融共同进步的证据,并使用“我发现在 _______________方面 _______,这说明 ,我认为这是 族进步的表现”句式,罗列出小组的探究成果。北方民族交融带来了哪些进步?探究学习魏晋墓砖画:北方少数民族《扬场图》

(扬场:晒谷子的方式) “我发现 ,

这说明 ,我认为这是 _____________________ _进步的表现”。例如:北方少数民族在生产技术上学会了扬场(晒谷子)他们学会并适应了农耕生活北方少数民族例如:画像石:穿裤褶服的南朝乐队壁画:穿汉族服装的少数民族贵族“我发现 ,

这说明 ,我认为这是 __________进步的表现”。汉族的服装方面的衣袖变窄了,裤腿也变窄了汉族的服饰吸收了胡服便于骑射、劳动的特点南方汉族271)生产生活:相互学习2)政治制度:实行君主专制3)思想文化:少数民族学习汉族文化,汉族学习少数民族乐舞4)社会习俗:相互借鉴5)民族心理:民族隔阂与民族偏见逐渐减少丰富中华民族的物质文化和精神文化,为隋唐时期多民族国家繁荣与发展奠定基础;形成了强大的民族包容力,各民族“和而不同”,有利于日后统一多民族国家的共同发展与繁荣。

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐融合的过程,包括 、 、 等互相影响,趋向一致。

它是中国古代历史多民族国家的一种进步历史现象。民族交融带来了多个民族的共同进步。经济生活风俗习惯语言文化论从史出再次分裂北方分裂走向统一选择统一全国前秦·苻坚民族矛盾激化维护统一北方分裂走向统一选择巩固北方北魏·孝文帝民族矛盾缓和公元383年淝水之战公元494年迁都洛阳,实行汉化改革民族交融民族交流动机效果方式苻坚的统治和孝文帝的统治有哪些共同点、哪些不同点?课堂小结背景中华一家人今人智者的远见,

强大的民族包容力古今贯通 “我国是统一的多民族国家,各民族多元一体,是老祖宗留给我们的一笔重要财富,也是我们国家的重要优势。我国56个民族都是中华民族大家庭的平等一员,共同构成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民族命运共同体。”

——2015年9月30日,习近平会见基层民族团结优秀代表时强调 “高祖在长安,使中书侍郎邢峦与咸阳王禧,奉诏赍[jī]椒酒诣河阳,赐恂死,时年十五。

---《魏书·废太子恂传》史学素养 通过本节课的学习,我发现证史的依据可以来自于_______、________、__________等,我还发现研究历史的方法应该是_____________、____________等,从而加深了我对历史学习的认识和增强了学习的信心和兴趣。画像石:穿裤褶服的南朝乐队壁画:穿汉族服装的少数民族贵族魏晋墓砖画:北方少数民族《扬场图》

(扬场:晒谷子的方式) 投鞭断流

北魏政治与北方民族大交融淝水之战2投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳公元383年前秦——东晋87万——8万东晋以少胜多前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态使东晋王朝统治局面相对稳定,南方社会经济有所发展秦军87余万晋军约8万氐族政权汉族政权寿阳匈奴鲜卑汉族羌羯风声鹤唳 以吾之众旅(军人),投鞭(马鞭)于江,足断其流。

——《晋书》苻坚载记下 余众弃甲宵遁[dùn ](连夜逃跑),闻风声鹤唳[lì],皆以为王师已至。

——《晋书》苻坚载记下 见部阵整齐,将士精锐,又北望八公山上草木,皆类人形……有惧色。

——《晋书》苻坚载记下草木皆兵投鞭断流战前战时战后强征士兵风声鹤唳分崩瓦解军心不稳士兵无斗志无认同感前秦东晋士兵团结士兵有斗志有认同感组编军队积极应对维持统一败胜多民族汉民族87万8万地位:淝水之战是中国古代又一次以少胜多的著名战役。意义:前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。指挥不当,战线过长 东晋成功抵御了来自北方的军事威胁,统治局面相对稳定。社会经济有所发展,江南出现了“荆扬晏安,户口殷实”的景象。

——教材第90页第18课内容 从长期看,淝水之战最重要的作用是使得流落到南方的汉族中原文化得以延续和发展,并且直接影响到了此后隋唐等统一王朝的精神实质,可以说淝水之战保住了中华文化的核心部分并使之从“五胡乱华”后得到喘息和重新崛起的机会。

——百度百科一分为二胡风汉韵现交融——北方地区的民族交融1.2.3.文明的冲突,智者的选择7兵戎相见探交往——淝水之战汉化改革看交流——北魏孝文帝改革读图明史背景:北魏统一黄河流域北魏会不会成为第二个前秦呢?A.停止战争,巩固北方B.继续战争, 统一全国√ 当时,内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已无明显的区别。而鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

——教材第94页有利环境:北方出现了民族交融的趋势10 “落后民族征服先进民族,最终被先进民族的先进文化所征服。” ——马克思对比学习背景:鲜卑经济文化相对落后 “ 北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已。所求不获,则致诛殒,身祸家破,阖门比屋。”(北魏前期官员没有俸禄,收入主要还是依靠掳掠与赏赐战利品的办法,统一北方后,战争与掠夺的机会少了,于是,官员开始公开贪污受贿,搜刮百姓,霸占农民土地,农民流离失所。) “每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”在战争中往往驱使汉人为先锋,鲜卑骑兵在后面督阵并任意践踏汉人。背景:_____矛盾激化背景:_____矛盾激化论从史出阶级民族目的:缓和社会矛盾,促进社会发展;

加强对中原地区的统治,学习和接受汉族先进文化知识小卡片2——北魏孝文帝改革12公元490年开始孝文帝(拓跋宏)根本原因:北魏统一黄河流域,民族融合的趋势出现重要原因:社会矛盾、阶级矛盾和民族矛盾尖锐缓和社会矛盾,促进社会发展;

加强对中原地区的统治,学习和接受汉族先进文化归纳总结平城迁都洛阳山西大同 (平城春天)野无青草,……“饿死衢[qú]路,无人收识”。 ——《魏书·高祖纪》洛阳 请根据视频材料,结合教材96页内容以及所学知识,找出孝文帝公元494年迁都洛阳的原因有哪些,请把你选择的答案填入括号内。

①迁都洛阳的原因有:( );

② 迁都洛阳的意义有:( )。14A、B、E、F、HC、D、GA、平城地理位置偏北、交通闭塞、粮食供应困难

B、洛阳是中原的政治、经济中心

C、促进了北方经济的繁荣与文化的发展

D、促进了北方民族大交融

E、为了便于接受、学习先进的汉族文化

F、中原政治不稳定,为摆脱鲜卑贵族的束缚

G、为后来的汉化改革打下了重要基础

H、洛阳拥有深厚的文化底蕴北魏孝文帝拓跋宏决心汉化改革迁 都 洛 阳废太子、罢皇后顺应潮流,与时俱进以退为进,运筹帷幄言出必行,刚正不阿 “高祖在长安,使中书侍郎邢峦与咸阳王禧,奉诏赍[jī]椒酒诣河阳,赐恂死,时年十五。”

——《魏书·孝文五王·废太子恂传》材料一 今欲断诸北语(鲜卑语),一丛正音(汉语)。”

——《北史·魏咸阳王禧传》。孝文帝改革材料二 (学习中原服饰)制定官吏的冠服。妇女的服饰也有了规定,大抵模仿南朝。

——王仲荦《魏晋南北朝史》材料四 孝文帝择中原大姓(汉族贵族)子女作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——逯耀东《从平城到洛阳》材料五 依《周礼》制度,班之天下。

——《魏书·高祖纪》说汉语穿汉服通汉婚习汉礼《孝文帝出行图》。画面中所有的人都是峨冠博带,宽衣大袖,反映了孝文帝汉化改革以后北魏的衣冠制度。 (孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。 ——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。 ——《资治通鉴》123564说汉语穿汉服改汉姓通汉婚习汉礼用汉制汉 化 改 革 洛阳龙门石窟

《北魏帝王出御图》

?经典拓ta碑《北魏贵族元怀墓志》18改汉籍用汉制材料一 昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜(丰富),目所不识,口 不能传。

——《洛阳伽蓝记》卷二 材料二:自西晋以后,经过两百年的战乱,洛阳已是一片瓦砾。孝文帝迁都后……经过北魏,洛阳不仅成为全国的政治中心,而且商业贸易之盛远远超出平城和南朝的建康(南京),成为当时最大的商业中心。巩固封建统治增强 了北魏的实力缓和了民族矛盾促进民 族交融促进北方经济文化繁荣发展意义加速了封建化进程北方分裂统一统一(前秦)(北魏)(民族矛盾激烈)(民族矛盾缓和)分裂统

一

的

隋

唐淝水之战孝文帝改革南方(多民族)(汉族)中

华

民

族 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,……遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》知识小卡片2——北魏孝文帝改革21公元490年开始孝文帝(拓跋宏)根本原因:北魏统一黄河流域,民族融合的趋势出现重要原因:社会矛盾、阶级矛盾和民族矛盾尖锐个人因素:冯太后和孝文帝的推动缓和社会矛盾,促进社会发展;

加强对中原地区的统治,学习和接受汉族先进文化迁都洛阳,说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚(习汉礼、行汉制、改籍贯)增强北魏实力,促进民族交融归纳总结北魏孝文帝拓跋宏决心汉化改革迁 都 洛 阳废太子、罢皇后孝 文 帝 改 革顺应潮流,与时俱进以退为进,运筹帷幄言出必行,刚正不阿不畏艰难,勇于创新 古人智者的体现:

人格的坚毅、果敢与智慧汉化改革看交流——北魏孝文帝改革1.2.3.文明的冲突,智者的选择23兵戎相见探交往——淝水之战胡风汉韵现交融——北方地区的民族交融 请你先阅读课本95-96页内容,再从学案提供的各种材料中,找出民族交融共同进步的证据,并使用“我发现在 _______________方面 _______,这说明 ,我认为这是 族进步的表现”句式,罗列出小组的探究成果。北方民族交融带来了哪些进步?探究学习魏晋墓砖画:北方少数民族《扬场图》

(扬场:晒谷子的方式) “我发现 ,

这说明 ,我认为这是 _____________________ _进步的表现”。例如:北方少数民族在生产技术上学会了扬场(晒谷子)他们学会并适应了农耕生活北方少数民族例如:画像石:穿裤褶服的南朝乐队壁画:穿汉族服装的少数民族贵族“我发现 ,

这说明 ,我认为这是 __________进步的表现”。汉族的服装方面的衣袖变窄了,裤腿也变窄了汉族的服饰吸收了胡服便于骑射、劳动的特点南方汉族271)生产生活:相互学习2)政治制度:实行君主专制3)思想文化:少数民族学习汉族文化,汉族学习少数民族乐舞4)社会习俗:相互借鉴5)民族心理:民族隔阂与民族偏见逐渐减少丰富中华民族的物质文化和精神文化,为隋唐时期多民族国家繁荣与发展奠定基础;形成了强大的民族包容力,各民族“和而不同”,有利于日后统一多民族国家的共同发展与繁荣。

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐融合的过程,包括 、 、 等互相影响,趋向一致。

它是中国古代历史多民族国家的一种进步历史现象。民族交融带来了多个民族的共同进步。经济生活风俗习惯语言文化论从史出再次分裂北方分裂走向统一选择统一全国前秦·苻坚民族矛盾激化维护统一北方分裂走向统一选择巩固北方北魏·孝文帝民族矛盾缓和公元383年淝水之战公元494年迁都洛阳,实行汉化改革民族交融民族交流动机效果方式苻坚的统治和孝文帝的统治有哪些共同点、哪些不同点?课堂小结背景中华一家人今人智者的远见,

强大的民族包容力古今贯通 “我国是统一的多民族国家,各民族多元一体,是老祖宗留给我们的一笔重要财富,也是我们国家的重要优势。我国56个民族都是中华民族大家庭的平等一员,共同构成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民族命运共同体。”

——2015年9月30日,习近平会见基层民族团结优秀代表时强调 “高祖在长安,使中书侍郎邢峦与咸阳王禧,奉诏赍[jī]椒酒诣河阳,赐恂死,时年十五。

---《魏书·废太子恂传》史学素养 通过本节课的学习,我发现证史的依据可以来自于_______、________、__________等,我还发现研究历史的方法应该是_____________、____________等,从而加深了我对历史学习的认识和增强了学习的信心和兴趣。画像石:穿裤褶服的南朝乐队壁画:穿汉族服装的少数民族贵族魏晋墓砖画:北方少数民族《扬场图》

(扬场:晒谷子的方式) 投鞭断流

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史