人教版必修三:第14课 从”师夷长技“到维新变法 课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修三:第14课 从”师夷长技“到维新变法 课件(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件19张PPT。从传统到近代

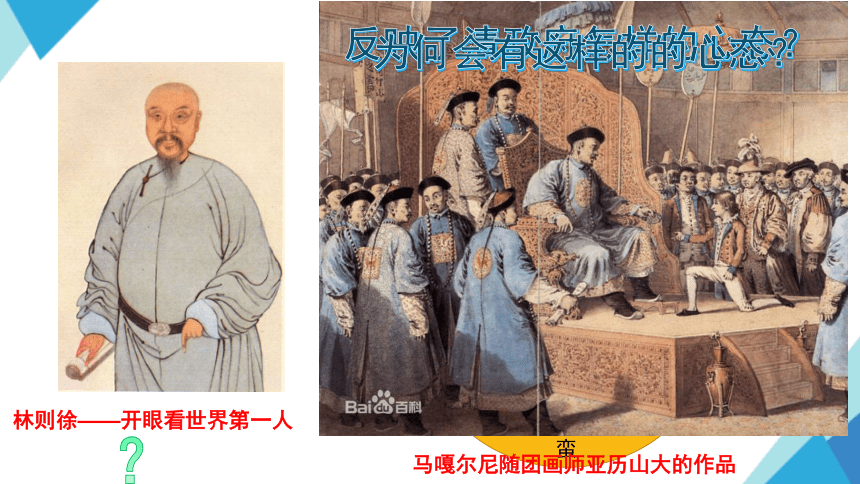

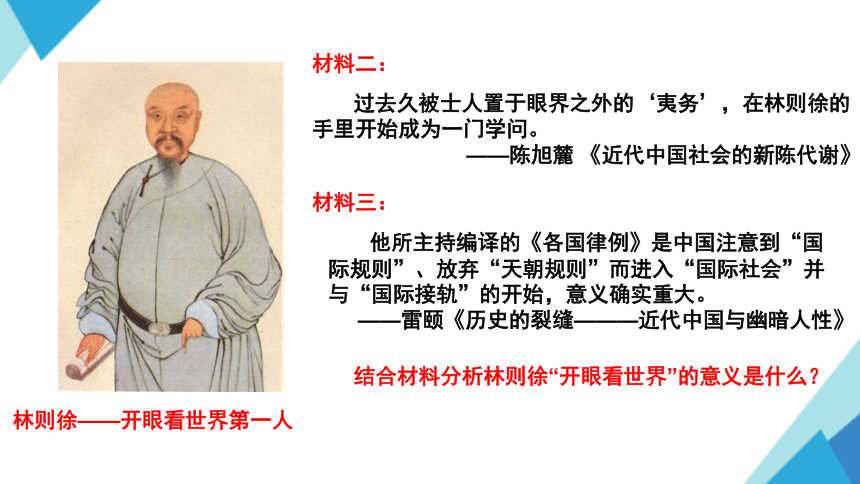

——中国人向西方学习历程的反思人教版历史必修三 第五单元 近代中国的思想解放潮流 第14课 从“师夷长技”到维新变法开眼看世界林则徐——开眼看世界第一人 鸦片战争以前,中国是东亚地区汉文化圈的中心,

这影响到中国人的世界观。清王朝的对外关系由此分

成「天朝」、「藩属」和「化外」三个部分。「化外」

即是「蛮夷」,所以英、法、美三国在清朝的官方文

书中均被称为「英夷」、「法夷」、「美夷」。这即

是「天朝体制」。材料一:反映了清政府怎样的心态??为何会有这样的的心态?林则徐——开眼看世界第一人结合材料分析林则徐“开眼看世界”的意义是什么?魏源结合材料客观分析魏源认识中的局限性。 假如你是魏源同时代的读书人,你是否会认真精读《海国图志》这部著作吗?无论精读与否,请说明你的理由。 既然魏源从 1842 年就对“师夷长技以制夷”的思想有了阐述,那为什么中国学习西方直到第二次鸦片战争以后才有实践上的行动呢?对于这种戏剧性的对比,你有何认识? 这“少数人”是指什么人?为什么他们直到咸丰末年才觉悟到非学西洋不可?他们是如何来学习西洋的?中学为体,西学为用中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。

——(清)李鸿章通过奕?、李鸿章的言论,你怎样理解

“中体西用”之下中国人学习西方时的

心态? 那个时候的中国,多是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨 。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门、落不了户的。

——陈旭麓 《近代中国社会的新陈代谢》

材料二:结合以上材料,试运用唯物史观对“中体西用”思想进行客观评述。 当国依然不富,兵还是不强,而东洋人却真正的崛起的时候,这种从容和自信的心理崩溃了,人们发现中国实际上还没有醒。他们真正醒来,正是在这个令中国人真正感觉到奇耻大辱、痛彻心脾的 1895 年,正如梁启超在《戊戌政变记》里说的,“唤起吾国四千年之大梦,实则甲午一役始也”……然而这种苏醒好像不是自然的苏醒,而是被某种惊人的声音突然从睡梦中惊醒,乍一醒来的人,有几分恼怒,几分惊慌,还有几分茫然……这种紧张和焦虑的反应,恰恰导致了

后来一系列激烈改革甚至革命思路和策略的出现。

——葛兆光《中国思想史》材料五:1、梁启超为什么说“唤起吾国四千年之大梦,实则甲午一役始也”?

2、1895 年,苏醒后的中国人心情如何?之后的中国发生什么了重大历史事件?中国人学习西方的重心发生了怎样的转移?维新变法1、材料一反映了当时国人怎样的矛盾心理?

2、材料二反映当时国人学习西方的心态发生了怎样的变化?

材料一:材料二: 梁启超在1896年编成《西学书目表》,收录了300多种讲求西学的书,并说:

“古之人惟恐变夷,今之人惟恐不变夷”。 一方面为了救亡图存,为了民族的存在与发展,必须彻底地反省、批判传统文化,

另一方面,为了确立自己的民族心理认同,又必须强化民族传统文化的自尊心;一方

面要反抗外来侵略,阻遏接踵而来的外力扩张,另一方面又必须向西方学习,迎着时

代的浪潮迈进。

——蒋廷黻《中国近代史》 整个宇宙间充满着“不可穷诘之变动”,“天道变化,不主故常”,“不变一言,决非天运”。这种从未有过的“变”的观念对当时许多人来说,无异于石破天惊之论,它改变了中国人的世界观,起到了思想启蒙的作用,于是“一批一批的中国人接受了进化论,一批一批的传统士人在洗了脑子之后转化为或多或少具有近代意识的知识分子”。

——陈旭麓 《近代中国社会的新陈代谢》

材料三:材料三说明维新思想给国人带来的思想变化是什么?梁启超的言论预示了国人学习西方的重点将要发生怎样的转移? 然则苟有新民,何患无新制度,无新政府,无新国家!

非尔者,吾未见其能济也。……若以今日之民德、民智、民

力,吾知虽有贤君相,而亦无以善其后也。

——摘自梁启超《论新民为今日中国第一急务》材料四:自信从容实用应对紧张焦虑1、怎么处理好传统与现代、继承与吸收之间的矛盾?

2、纵观近代中国向西方学习的历程,我们可以吸收哪些有益

的启示以助力当下中国深化改革开放?谢谢指导

——中国人向西方学习历程的反思人教版历史必修三 第五单元 近代中国的思想解放潮流 第14课 从“师夷长技”到维新变法开眼看世界林则徐——开眼看世界第一人 鸦片战争以前,中国是东亚地区汉文化圈的中心,

这影响到中国人的世界观。清王朝的对外关系由此分

成「天朝」、「藩属」和「化外」三个部分。「化外」

即是「蛮夷」,所以英、法、美三国在清朝的官方文

书中均被称为「英夷」、「法夷」、「美夷」。这即

是「天朝体制」。材料一:反映了清政府怎样的心态??为何会有这样的的心态?林则徐——开眼看世界第一人结合材料分析林则徐“开眼看世界”的意义是什么?魏源结合材料客观分析魏源认识中的局限性。 假如你是魏源同时代的读书人,你是否会认真精读《海国图志》这部著作吗?无论精读与否,请说明你的理由。 既然魏源从 1842 年就对“师夷长技以制夷”的思想有了阐述,那为什么中国学习西方直到第二次鸦片战争以后才有实践上的行动呢?对于这种戏剧性的对比,你有何认识? 这“少数人”是指什么人?为什么他们直到咸丰末年才觉悟到非学西洋不可?他们是如何来学习西洋的?中学为体,西学为用中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。

——(清)李鸿章通过奕?、李鸿章的言论,你怎样理解

“中体西用”之下中国人学习西方时的

心态? 那个时候的中国,多是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨 。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门、落不了户的。

——陈旭麓 《近代中国社会的新陈代谢》

材料二:结合以上材料,试运用唯物史观对“中体西用”思想进行客观评述。 当国依然不富,兵还是不强,而东洋人却真正的崛起的时候,这种从容和自信的心理崩溃了,人们发现中国实际上还没有醒。他们真正醒来,正是在这个令中国人真正感觉到奇耻大辱、痛彻心脾的 1895 年,正如梁启超在《戊戌政变记》里说的,“唤起吾国四千年之大梦,实则甲午一役始也”……然而这种苏醒好像不是自然的苏醒,而是被某种惊人的声音突然从睡梦中惊醒,乍一醒来的人,有几分恼怒,几分惊慌,还有几分茫然……这种紧张和焦虑的反应,恰恰导致了

后来一系列激烈改革甚至革命思路和策略的出现。

——葛兆光《中国思想史》材料五:1、梁启超为什么说“唤起吾国四千年之大梦,实则甲午一役始也”?

2、1895 年,苏醒后的中国人心情如何?之后的中国发生什么了重大历史事件?中国人学习西方的重心发生了怎样的转移?维新变法1、材料一反映了当时国人怎样的矛盾心理?

2、材料二反映当时国人学习西方的心态发生了怎样的变化?

材料一:材料二: 梁启超在1896年编成《西学书目表》,收录了300多种讲求西学的书,并说:

“古之人惟恐变夷,今之人惟恐不变夷”。 一方面为了救亡图存,为了民族的存在与发展,必须彻底地反省、批判传统文化,

另一方面,为了确立自己的民族心理认同,又必须强化民族传统文化的自尊心;一方

面要反抗外来侵略,阻遏接踵而来的外力扩张,另一方面又必须向西方学习,迎着时

代的浪潮迈进。

——蒋廷黻《中国近代史》 整个宇宙间充满着“不可穷诘之变动”,“天道变化,不主故常”,“不变一言,决非天运”。这种从未有过的“变”的观念对当时许多人来说,无异于石破天惊之论,它改变了中国人的世界观,起到了思想启蒙的作用,于是“一批一批的中国人接受了进化论,一批一批的传统士人在洗了脑子之后转化为或多或少具有近代意识的知识分子”。

——陈旭麓 《近代中国社会的新陈代谢》

材料三:材料三说明维新思想给国人带来的思想变化是什么?梁启超的言论预示了国人学习西方的重点将要发生怎样的转移? 然则苟有新民,何患无新制度,无新政府,无新国家!

非尔者,吾未见其能济也。……若以今日之民德、民智、民

力,吾知虽有贤君相,而亦无以善其后也。

——摘自梁启超《论新民为今日中国第一急务》材料四:自信从容实用应对紧张焦虑1、怎么处理好传统与现代、继承与吸收之间的矛盾?

2、纵观近代中国向西方学习的历程,我们可以吸收哪些有益

的启示以助力当下中国深化改革开放?谢谢指导

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术