四年级上册数学教案-2019学年5.2第2课时《梯形的认识》 人教新课标

文档属性

| 名称 | 四年级上册数学教案-2019学年5.2第2课时《梯形的认识》 人教新课标 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 605.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《梯形的认识》教案设计

一、教学目标:

1、观察梯形的特点,概括归纳出定义,并且知道各部分名称;通过动手操作找到等腰梯形的特征;并对所学四边形进行建构,能用集合图表示它们的关系。

2、培养学生的观察、归纳概括、动手操作实践能力和创新能力。

3、通过动手操作、讨论、归纳等活动获取新知,对知识进行建构,使其体验成功的喜悦。

二、教学重点:

经历探究的过程,获取新知,亲身经历知识的再现过程。

三、教学难点:

理解掌握梯形的本质属性

四、课时安排:

1课时

五、课前准备:

PPT课件 梯形教具 三角尺 量角器 四边形

教学过程

⊙初步认识梯形

1.上节课我们认识了平行四边形,它有哪些本质特征呢?(两组对边分别平行)

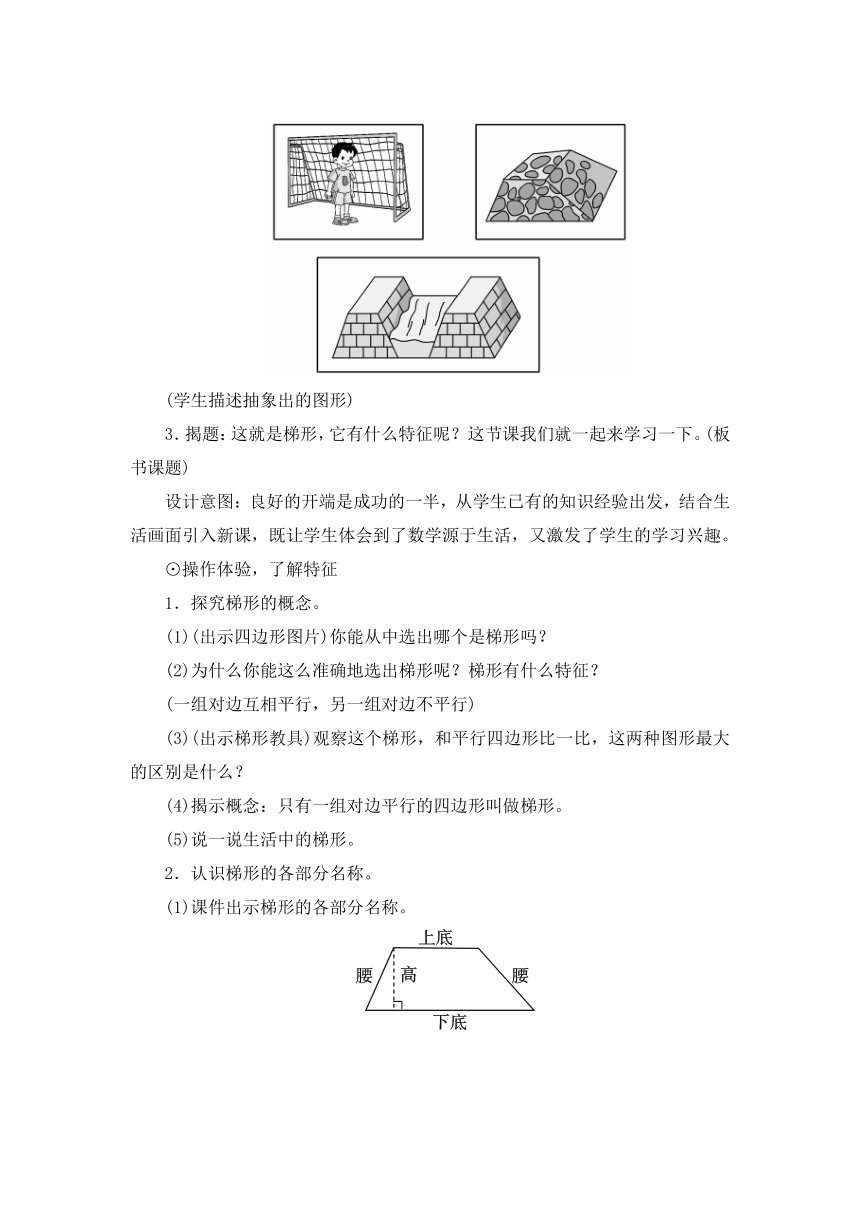

2.课件出示生活中的一些物体:生活中的这些物体都能抽象出什么图形?请同学们描述一下。

(学生描述抽象出的图形)

3.揭题:这就是梯形,它有什么特征呢?这节课我们就一起来学习一下。(板书课题)

设计意图:良好的开端是成功的一半,从学生已有的知识经验出发,结合生活画面引入新课,既让学生体会到了数学源于生活,又激发了学生的学习兴趣。

⊙操作体验,了解特征

1.探究梯形的概念。

(1)(出示四边形图片)你能从中选出哪个是梯形吗?

(2)为什么你能这么准确地选出梯形呢?梯形有什么特征?

(一组对边互相平行,另一组对边不平行)

(3)(出示梯形教具)观察这个梯形,和平行四边形比一比,这两种图形最大的区别是什么?

(4)揭示概念:只有一组对边平行的四边形叫做梯形。

(5)说一说生活中的梯形。

2.认识梯形的各部分名称。

(1)课件出示梯形的各部分名称。

在梯形中,互相平行的一组对边叫做梯形的底,根据图形的位置,一般在上面的叫上底,在下面的叫下底。一般上底较短,下底较长。不平行的一组对边叫做梯形的腰。从上底的任意一点向下底画垂线,这点和垂足之间的线段叫做梯形的高。

(2)类比迁移,画梯形的高。

师:你能用画平行四边形的高的方法画梯形的高吗?

(学生独立画梯形的高,教师指名板演并让学生介绍画法)

师:能不能在梯形的腰上画高?

(梯形的两腰不平行,不能在梯形的腰上画高)

(3)小结:梯形的高是互相平行的上底和下底之间的垂直线段,这样的垂直线段有无数条。

3.认识等腰梯形。

(1)直观认识。

师:(出示等腰梯形)这个梯形的两腰有什么特征?(长度相等)能验证一下吗?

(2)深入探究。

①量一量这个梯形两腰的长度,结果怎样?(两腰相等)

②把这个梯形沿中间的高对折,有什么发现?(两腰完全重合,长度相等;折痕两侧也完全重合,是轴对称图形)

(3)揭示等腰梯形的概念:两腰相等的梯形叫做等腰梯形。

4.认识直角梯形。

(1)直观认识。

师:(出示直角梯形)这个梯形的腰有什么特征?(有一个腰和上、下底垂直)能验证一下吗?

(2)学生用三角尺或量角器验证。

(3)揭示直角梯形的概念:有一个角是直角的梯形叫做直角梯形。

设计意图:给学生提供参与数学活动的机会,在动手实践、交流讨论中认识梯形,了解梯形的各部分名称,掌握等腰梯形和直角梯形的特征。

⊙操作探究,深化新知

(1)给四边形分类。

师:我们已经把四边形大家族里的特殊成员都学完了,现在把它们进行分类。

(2)学生在小组内讨论分类的方法。

①四边形可分为一般四边形、平行四边形和梯形三类;

②长方形是特殊的平行四边形;

③正方形是特殊的长方形。

(3)用集合图的形式表示四边形之间的关系。如下图:

设计意图:让学生经历分类的过程,用集合图的形式把四边形之间的关系表示出来,有利于学生区分概念,把握图形的本质特征。

⊙巩固练习,拓展新知

1.用七巧板拼梯形。

(1)用两块七巧板拼一个梯形。

(2)用三块七巧板拼一个梯形。

2.课件出示练习题。

我们学过的四边形有着密切的关系,你能说出它们之间的关系吗?

3.画出下面梯形的高。

⊙课堂总结

通过这节课的学习,你有什么收获?

⊙布置作业

教材67页4、5、6题。

板书设计

梯形的认识

只有一组对边平行的四边形叫做梯形。

两腰相等的梯形叫做等腰梯形。

有一个角是直角的梯形叫做直角梯形。

一、教学目标:

1、观察梯形的特点,概括归纳出定义,并且知道各部分名称;通过动手操作找到等腰梯形的特征;并对所学四边形进行建构,能用集合图表示它们的关系。

2、培养学生的观察、归纳概括、动手操作实践能力和创新能力。

3、通过动手操作、讨论、归纳等活动获取新知,对知识进行建构,使其体验成功的喜悦。

二、教学重点:

经历探究的过程,获取新知,亲身经历知识的再现过程。

三、教学难点:

理解掌握梯形的本质属性

四、课时安排:

1课时

五、课前准备:

PPT课件 梯形教具 三角尺 量角器 四边形

教学过程

⊙初步认识梯形

1.上节课我们认识了平行四边形,它有哪些本质特征呢?(两组对边分别平行)

2.课件出示生活中的一些物体:生活中的这些物体都能抽象出什么图形?请同学们描述一下。

(学生描述抽象出的图形)

3.揭题:这就是梯形,它有什么特征呢?这节课我们就一起来学习一下。(板书课题)

设计意图:良好的开端是成功的一半,从学生已有的知识经验出发,结合生活画面引入新课,既让学生体会到了数学源于生活,又激发了学生的学习兴趣。

⊙操作体验,了解特征

1.探究梯形的概念。

(1)(出示四边形图片)你能从中选出哪个是梯形吗?

(2)为什么你能这么准确地选出梯形呢?梯形有什么特征?

(一组对边互相平行,另一组对边不平行)

(3)(出示梯形教具)观察这个梯形,和平行四边形比一比,这两种图形最大的区别是什么?

(4)揭示概念:只有一组对边平行的四边形叫做梯形。

(5)说一说生活中的梯形。

2.认识梯形的各部分名称。

(1)课件出示梯形的各部分名称。

在梯形中,互相平行的一组对边叫做梯形的底,根据图形的位置,一般在上面的叫上底,在下面的叫下底。一般上底较短,下底较长。不平行的一组对边叫做梯形的腰。从上底的任意一点向下底画垂线,这点和垂足之间的线段叫做梯形的高。

(2)类比迁移,画梯形的高。

师:你能用画平行四边形的高的方法画梯形的高吗?

(学生独立画梯形的高,教师指名板演并让学生介绍画法)

师:能不能在梯形的腰上画高?

(梯形的两腰不平行,不能在梯形的腰上画高)

(3)小结:梯形的高是互相平行的上底和下底之间的垂直线段,这样的垂直线段有无数条。

3.认识等腰梯形。

(1)直观认识。

师:(出示等腰梯形)这个梯形的两腰有什么特征?(长度相等)能验证一下吗?

(2)深入探究。

①量一量这个梯形两腰的长度,结果怎样?(两腰相等)

②把这个梯形沿中间的高对折,有什么发现?(两腰完全重合,长度相等;折痕两侧也完全重合,是轴对称图形)

(3)揭示等腰梯形的概念:两腰相等的梯形叫做等腰梯形。

4.认识直角梯形。

(1)直观认识。

师:(出示直角梯形)这个梯形的腰有什么特征?(有一个腰和上、下底垂直)能验证一下吗?

(2)学生用三角尺或量角器验证。

(3)揭示直角梯形的概念:有一个角是直角的梯形叫做直角梯形。

设计意图:给学生提供参与数学活动的机会,在动手实践、交流讨论中认识梯形,了解梯形的各部分名称,掌握等腰梯形和直角梯形的特征。

⊙操作探究,深化新知

(1)给四边形分类。

师:我们已经把四边形大家族里的特殊成员都学完了,现在把它们进行分类。

(2)学生在小组内讨论分类的方法。

①四边形可分为一般四边形、平行四边形和梯形三类;

②长方形是特殊的平行四边形;

③正方形是特殊的长方形。

(3)用集合图的形式表示四边形之间的关系。如下图:

设计意图:让学生经历分类的过程,用集合图的形式把四边形之间的关系表示出来,有利于学生区分概念,把握图形的本质特征。

⊙巩固练习,拓展新知

1.用七巧板拼梯形。

(1)用两块七巧板拼一个梯形。

(2)用三块七巧板拼一个梯形。

2.课件出示练习题。

我们学过的四边形有着密切的关系,你能说出它们之间的关系吗?

3.画出下面梯形的高。

⊙课堂总结

通过这节课的学习,你有什么收获?

⊙布置作业

教材67页4、5、6题。

板书设计

梯形的认识

只有一组对边平行的四边形叫做梯形。

两腰相等的梯形叫做等腰梯形。

有一个角是直角的梯形叫做直角梯形。