人教版九上化学 6.3二氧化碳和一氧化碳 教案

文档属性

| 名称 | 人教版九上化学 6.3二氧化碳和一氧化碳 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 392.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-05 22:19:19 | ||

图片预览

文档简介

课题3 二氧化碳和一氧化碳

教学目标

(一)知识与技能

1、使学生掌握二氧化碳和一氧化碳这两种气体的重要化学性质,了解其物理性质和主要用途,知道自然界中的氧循环和碳循环。

2、了解一氧化碳的毒性,知道如何预防一氧化碳中毒和增强环保意识。

3、通过探究二氧化碳性质的实验,学会对实验中出现的现象进行分析并得出结论的方法。

4、通过学生自行设计实验和完成一些实验,培养学生的基本化学实验操作技能。

(二)过程与方法

1、通过观察演示实验的现象,培养学生分析和解决问题的能力。

2、通过让学生自己设计实验去验证二氧化碳的性质,培养学生的实验设计能力。

3、经过亲自动手实验,让学生懂得二氧化碳可以与水反应生成碳酸。

(三)情感、态度与价值观

1、通过对二氧化碳的密度以及水溶性进行实验设计,培养学生的问题意识以及思维的严密性。

2、通过用浸过石蕊溶液的小花来进行实验探究,让学生亲自参与到知识的形成过程中,从而获得成功的喜悦和对化学学习的持续兴趣。

教学重点

1、二氧化碳与一氧化碳的物理性质和化学性质的比较。

2、二氧化碳的重要化学性质。

3、二氧化碳和一氧化碳的用途。

4、温室效应的形成、危害性及其防治措施。

教学难点

1、二氧化碳化学性质的探究。

2、辨证观点的培养。

教学方法

合作探究、观察、对比分析、总结、联系实际。

教学准备

1.教师准备:CAI多媒体课件、紫色石蕊浸泡过的干燥小纸花、澄清石灰水、新鲜鸡血、抗凝血剂、CuO、干冰、导管、试管、烧杯、铁架台、玻璃管、阶梯蜡烛、酒精灯、单双孔塞、火柴等、学生分组(四人一小组)。

2.学生准备:大试管、单孔橡皮塞、导气管、橡胶导管、药匙、酒精灯、小木条、火柴、集气瓶、玻璃片、小烧杯、镊子、白铁皮阶梯架、软塑料瓶、浸过石蕊试液的小花(每小组4朵)、大理石、稀盐酸、醋酸等。

教学过程

导课

(幻灯片)1.有人牵着一条狗走进爪哇的毒谷,狗晕倒了,人却安然无恙;当人弯腰欲救狗时,人也晕倒了。这是为什么呢?

2.谜语:它可以翻手为云,复手为雨,是“植物的粮食”、“灭火的先锋”、墙壁的“粉刷匠”、也是造成温室效应的罪魁祸首之一。它是一种什么物质?

[教师讲述] 1.是二氧化碳所致;2.二氧化碳。

[引言] 认识一种物质主要是从物质的组成、结构、性质以及变化规律等方面着手,以便我们更好地使用它。那么二氧化碳具有哪些性质呢?本节课我们先来一起探究一下。

授新课

一、二氧化碳

1.二氧化碳的性质

[学生活动] 制取并收集三个集气瓶和一个软塑料瓶的CO2。

活动与探究一:

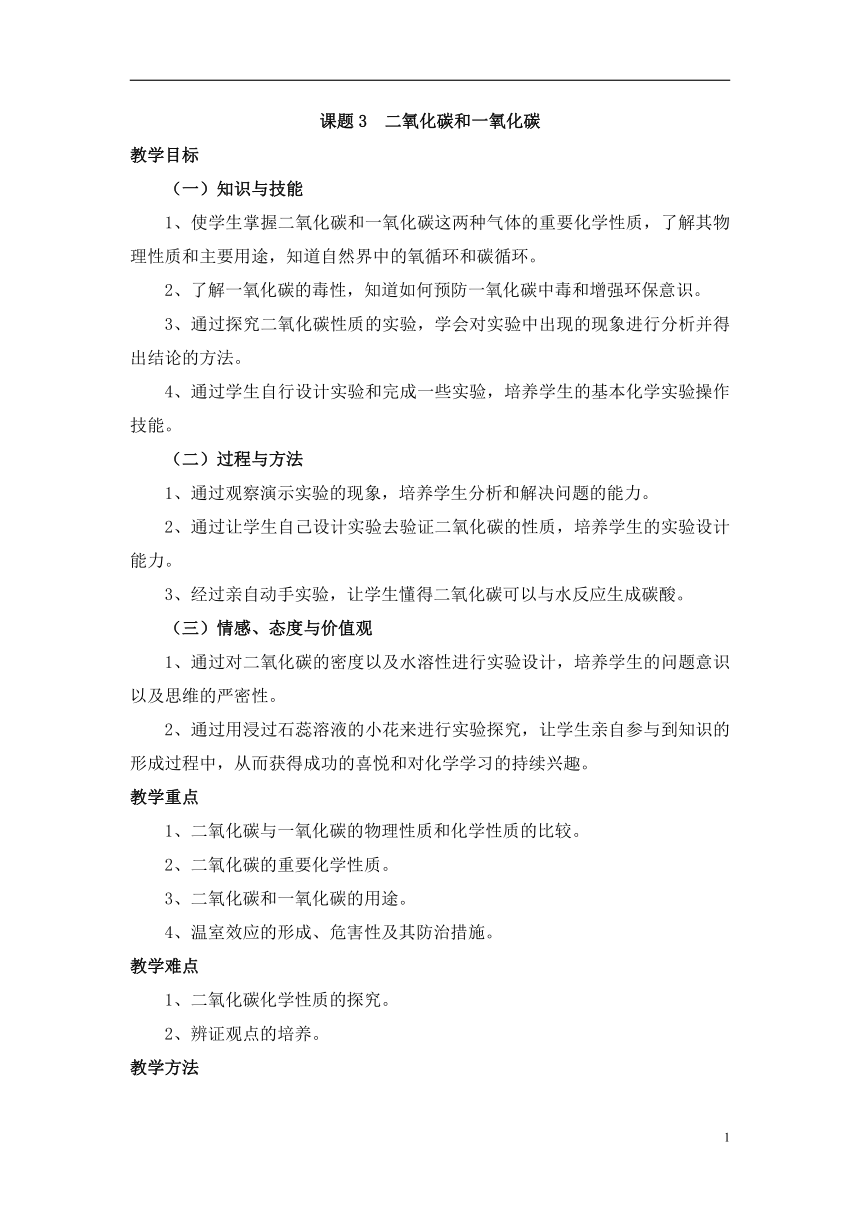

(幻灯片)⑴点燃两支短蜡烛,分别放在阶梯架上,把阶梯架放在烧杯里,将一个集气瓶中的CO2缓慢地沿烧杯内壁倒入烧杯中,观察现象并分析。

现象

分析

活动探究二:

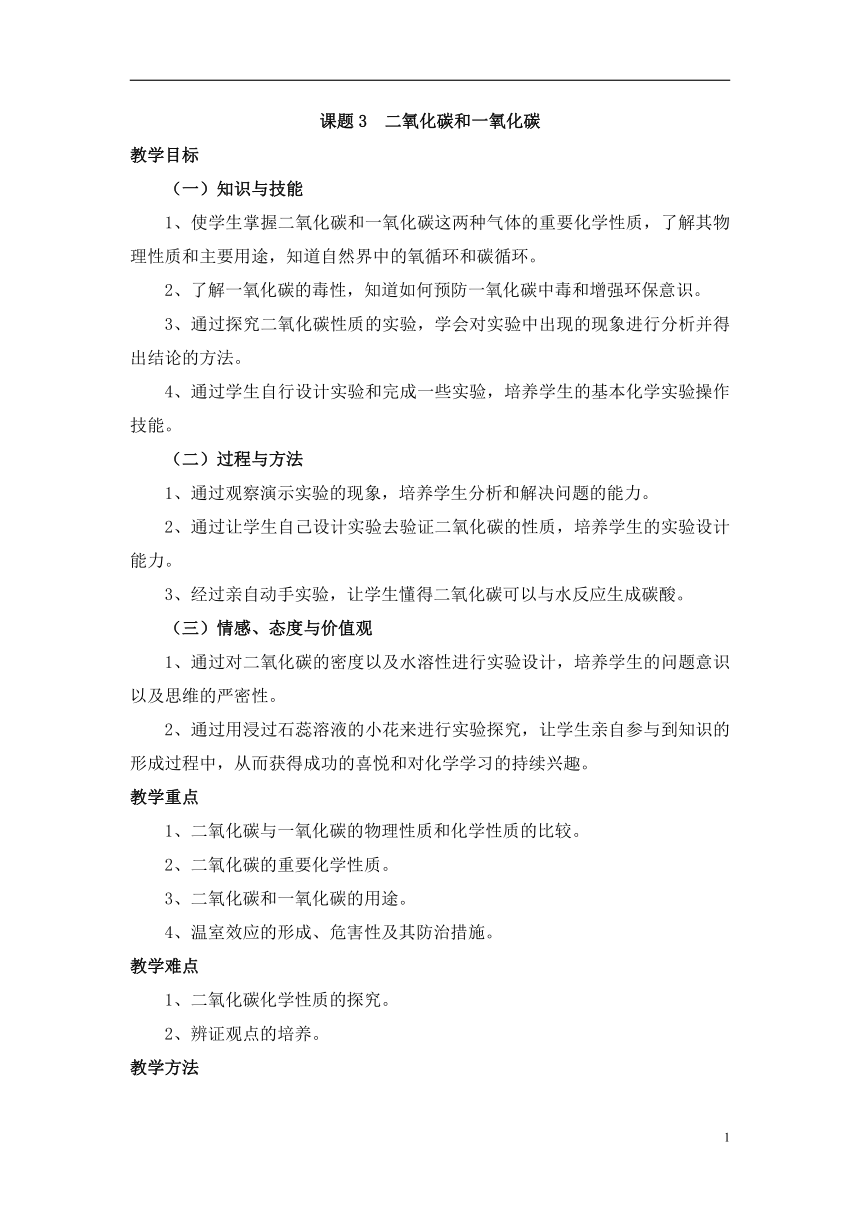

(幻灯片)⑵向充满二氧化碳的软塑料瓶中注入约1/2体积的水,立即盖紧瓶盖,振荡,观察现象并分析。

现象

分析

[小组讨论交流、总结归纳]

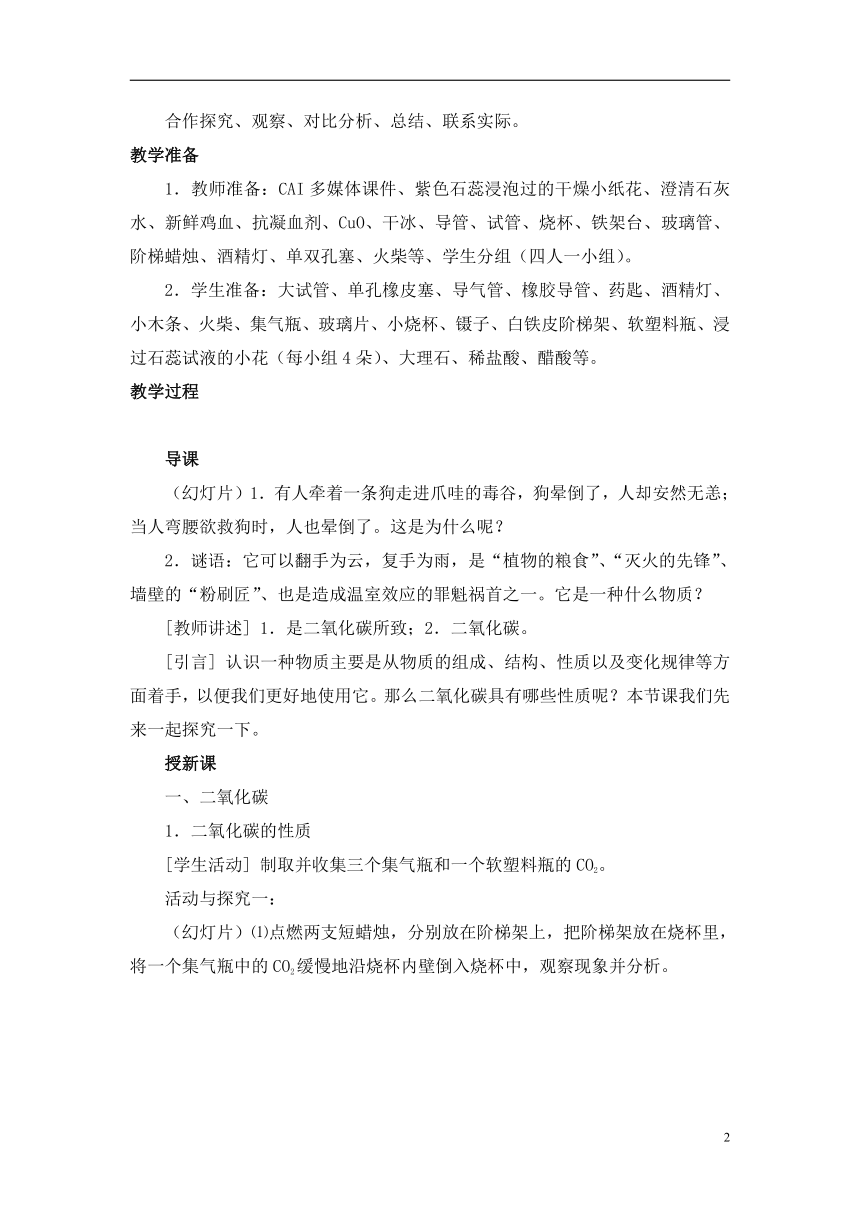

(幻灯片)填写下表:

颜色

状态

气味

密度

溶解性

是否支持燃烧

是否燃烧

CO2

[学生活动,讨论交流]

1.向烧杯中倾倒二氧化碳时,下面蜡烛先熄灭,上面蜡烛后熄灭。这说明二氧化碳不能燃烧,也不支持燃烧,同时密度比空气密度大。

2.向软塑料瓶中注入水,盖紧瓶盖后,发现塑料瓶变瘪。这说明二氧化碳能溶于水。

(幻灯片)[小结]:二氧化碳是无色、无味的气体,密度比空气大,能溶于水,不能燃烧,也不支持燃烧。

[教师讲解] 二氧化碳能溶于水,在通常情况下,1体积水约溶解1体积二氧化碳,随着压强的增大,溶解得更多。生产汽水就是利用了二氧化碳的这一性质。

[设问] 二氧化碳在溶于水的时候,有没有发生化学变化呢?

活动与探究三:

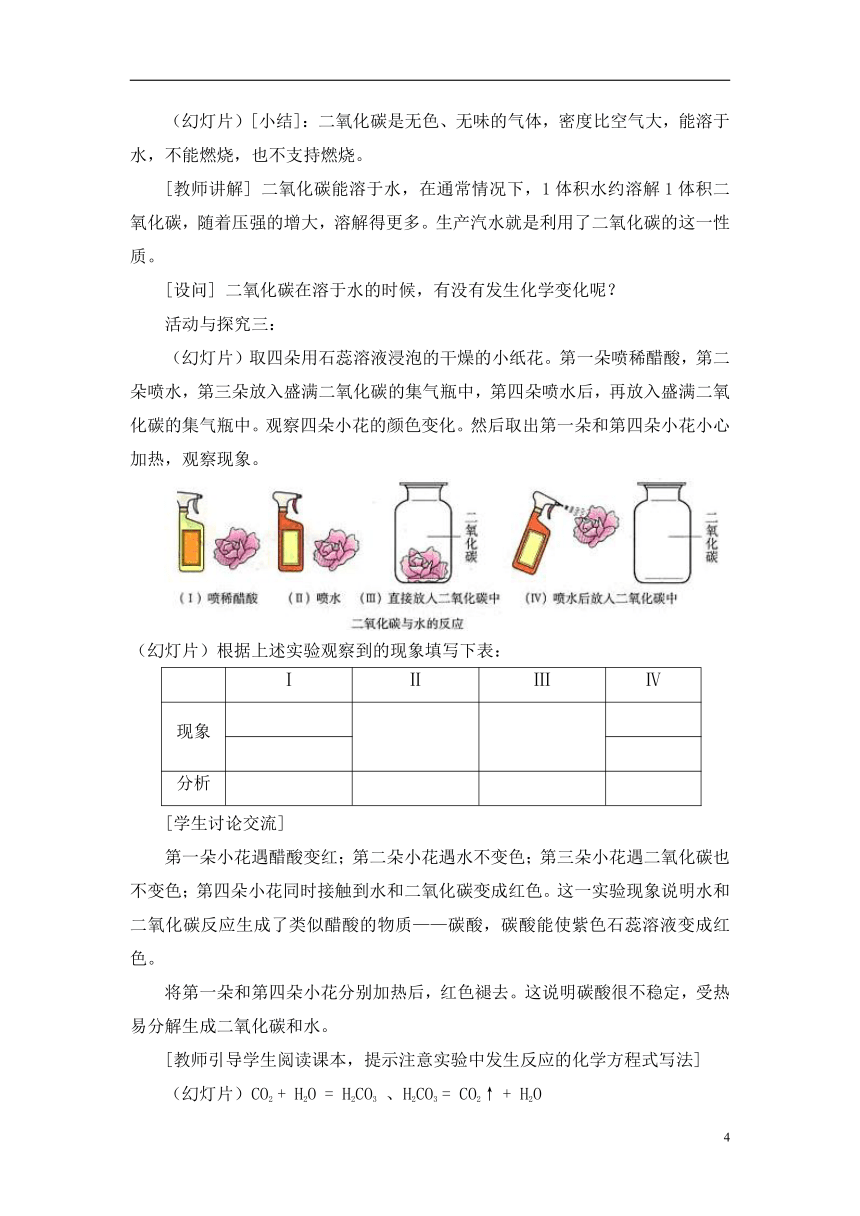

(幻灯片)取四朵用石蕊溶液浸泡的干燥的小纸花。第一朵喷稀醋酸,第二朵喷水,第三朵放入盛满二氧化碳的集气瓶中,第四朵喷水后,再放入盛满二氧化碳的集气瓶中。观察四朵小花的颜色变化。然后取出第一朵和第四朵小花小心加热,观察现象。

(幻灯片)根据上述实验观察到的现象填写下表:

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

现象

分析

[学生讨论交流]

第一朵小花遇醋酸变红;第二朵小花遇水不变色;第三朵小花遇二氧化碳也不变色;第四朵小花同时接触到水和二氧化碳变成红色。这一实验现象说明水和二氧化碳反应生成了类似醋酸的物质——碳酸,碳酸能使紫色石蕊溶液变成红色。

将第一朵和第四朵小花分别加热后,红色褪去。这说明碳酸很不稳定,受热易分解生成二氧化碳和水。

[教师引导学生阅读课本,提示注意实验中发生反应的化学方程式写法]

(幻灯片)CO2 + H2O = H2CO3 、H2CO3 = CO2↑ + H2O

[教师设问] 我们早就知道二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊的事实,那么你知道这究竟是什么原因呢?

[教师讲解] 二氧化碳与澄清石灰水中的氢氧化钙发生化学反应,生成白色的碳酸钙沉淀。浑浊现象就是不溶于水的白色碳酸钙小颗粒悬浮在水中的缘故。

(幻灯片)Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓+ H2O

[教师强调] 此反应可以用来检验二氧化碳,也可用来解释用石灰浆抹的墙壁变得坚硬。

(幻灯片)[总结]二氧化碳的性质

1.物理性质:

⑴通常情况下,二氧化碳是无色、无味的气体,

⑵在标准状况下,二氧化碳的密度为1.977g/L,比空气大。

⑶二氧化碳能溶于水,随着压强的增大而溶解得更多。

2.化学性质:

⑴二氧化碳不能燃烧,(一般)也不支持燃烧。

⑵二氧化碳能与水反应生成碳酸,CO2 + H2O = H2CO3。(注意:CO3叫碳酸根)

⑶二氧化碳能与澄清石灰水反应,Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓+ H2O。

[教师帮助学生回顾《课题1》学到的知识,讲述]

物质的性质决定物质的用途。掌握了物质的性质,目的在于用好物质。下面就来学习二氧化碳的主要用途。

[教师引导学生阅读课本,并归纳总结]

(幻灯片)二氧化碳的用途。

[学生根据自己的知识经验总结二氧化碳的用途,并交流]

⑴因为二氧化碳能溶于水,且随着压强的增大溶解得更多,所以可制汽水等碳酸饮料。

⑵干冰可用于人工降雨,创造云雾舞台场景,可用作制冷剂,用于冷藏食品。

[教师讲述,并设问]

物质都有它的两面性。二氧化碳的用途这么大,那么它对我们的生产、生活有没有不利的一面呢?

(幻灯片)温室效应。

[教师先引导学生阅读课本,然后介绍]

空气中的二氧化碳含量是相对稳定的。但随着工业的飞速发展,人类消耗矿物能源的急剧增加,排放到空气中的二氧化碳不断的增多,同时森林面积也在不断的减小,从而使得大气中二氧化碳的含量不断上升。大气中的二氧化碳能像温室的玻璃、塑料薄膜一样,使得地球表面吸收的太阳光的热量不易散失,从而使全球变暖,这种现象叫做“温室效应”。能产生温室效应的气体除二氧化碳外,还有臭氧、甲烷、氟利昂等。

[教师引导学生阅读课本,并交流发言]

谈谈温室效应对环境的影响和防止温室效应进一步增强应采取的措施。

(幻灯片)1.温室效应的危害:

⑴全球变暖,气温升高,导致两极冰川融化,海平面上升,淹没部分沿海城市。

⑵由于气温的升高,水分蒸发加快,气候干燥,加快土地沙漠化,导致农业减产。

⑶矿井、菜窖、没有开发的山洞等地方,二氧化碳浓度过大时,会使人呼吸困难,严重时还会导致死亡。

(幻灯片)2.防止温室效应的措施:

⑴防止温室效应进一步增强,可采取的措施是:节约能源,减少使用煤、石油、天然气等化石燃料;

⑵更多地利用清洁能源,如太阳能、风能、潮汐能、地热、核能等;

⑶大力植树造林,严禁乱砍滥伐等。

[学生根据自己的知识经验总结归纳防止温室效应的措施]

1.不焚烧垃圾;

2.不焚烧农作物秸杆;

3.打扫教室的废纸不焚烧;

4.多种花种草……

小结

本节课我们探究了二氧化碳的性质,掌握了二氧化碳的用途,并利用二氧化碳的性质解释和解决一些实际问题,分析了二氧化碳的功与过,知道了温室效应的危害性及防止温室效应进一步增强的有效措施。

[课外活动] 以CO2的功与过为题写一篇小论文。

[课外探究] 科学探究是无止境的,你还能设计出其它的实验来证明CO2能溶于水吗?

方案1:充满CO2的集气瓶加入水,按紧玻璃片振荡,将集气瓶倒过来,玻璃片不会掉下来。

方案2:先在一支试管中充满二氧化碳,然后将试管倒扣在水槽中,过一段时间,会看到试管中液面上升。

方案3:充满二氧化碳的锥形瓶,分液漏斗中装的是水,双孔塞另一孔的导管上连接一个气球,打开活塞,水进入锥形瓶,然后振荡锥形瓶,会看到气球变扁了。

方案4:充满CO2的集气瓶中加入水,振荡,水沿导气管从烧杯进入集气瓶。

板书设计

一、二氧化碳

1.二氧化碳的性质

⑴物理性质:

①通常情况下,二氧化碳是无色、无味的气体,

②在标准状况下,二氧化碳的密度为1.977g/L,比空气大。

③二氧化碳能溶于水,随着压强的增大而溶解得更多。

⑵化学性质:

①二氧化碳不能燃烧,(一般)也不支持燃烧。

②二氧化碳能与水反应生成碳酸,CO2 + H2O = H2CO3。

③二氧化碳能与澄清石灰水反应,Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓+ H2O。

2.二氧化碳对生活和环境的影响——温室效应

⑴温室效应的危害:

①全球变暖,气温升高,导致两极冰川融化,海平面上升,淹没部分沿海城市。

②由于气温的升高,水分蒸发加快,气候干燥,加快土地沙漠化,导致农业减产。

⑵防止温室效应进一步增强的措施:

①防止温室效应进一步增强,可采取的措施是:节约能源,减少使用煤、石油、天然气等化石燃料;

②更多地利用清洁能源,如太阳能、风能、潮汐能、地热、核能等;

③大力植树造林,严禁乱砍滥伐等。

教学目标

(一)知识与技能

1、使学生掌握二氧化碳和一氧化碳这两种气体的重要化学性质,了解其物理性质和主要用途,知道自然界中的氧循环和碳循环。

2、了解一氧化碳的毒性,知道如何预防一氧化碳中毒和增强环保意识。

3、通过探究二氧化碳性质的实验,学会对实验中出现的现象进行分析并得出结论的方法。

4、通过学生自行设计实验和完成一些实验,培养学生的基本化学实验操作技能。

(二)过程与方法

1、通过观察演示实验的现象,培养学生分析和解决问题的能力。

2、通过让学生自己设计实验去验证二氧化碳的性质,培养学生的实验设计能力。

3、经过亲自动手实验,让学生懂得二氧化碳可以与水反应生成碳酸。

(三)情感、态度与价值观

1、通过对二氧化碳的密度以及水溶性进行实验设计,培养学生的问题意识以及思维的严密性。

2、通过用浸过石蕊溶液的小花来进行实验探究,让学生亲自参与到知识的形成过程中,从而获得成功的喜悦和对化学学习的持续兴趣。

教学重点

1、二氧化碳与一氧化碳的物理性质和化学性质的比较。

2、二氧化碳的重要化学性质。

3、二氧化碳和一氧化碳的用途。

4、温室效应的形成、危害性及其防治措施。

教学难点

1、二氧化碳化学性质的探究。

2、辨证观点的培养。

教学方法

合作探究、观察、对比分析、总结、联系实际。

教学准备

1.教师准备:CAI多媒体课件、紫色石蕊浸泡过的干燥小纸花、澄清石灰水、新鲜鸡血、抗凝血剂、CuO、干冰、导管、试管、烧杯、铁架台、玻璃管、阶梯蜡烛、酒精灯、单双孔塞、火柴等、学生分组(四人一小组)。

2.学生准备:大试管、单孔橡皮塞、导气管、橡胶导管、药匙、酒精灯、小木条、火柴、集气瓶、玻璃片、小烧杯、镊子、白铁皮阶梯架、软塑料瓶、浸过石蕊试液的小花(每小组4朵)、大理石、稀盐酸、醋酸等。

教学过程

导课

(幻灯片)1.有人牵着一条狗走进爪哇的毒谷,狗晕倒了,人却安然无恙;当人弯腰欲救狗时,人也晕倒了。这是为什么呢?

2.谜语:它可以翻手为云,复手为雨,是“植物的粮食”、“灭火的先锋”、墙壁的“粉刷匠”、也是造成温室效应的罪魁祸首之一。它是一种什么物质?

[教师讲述] 1.是二氧化碳所致;2.二氧化碳。

[引言] 认识一种物质主要是从物质的组成、结构、性质以及变化规律等方面着手,以便我们更好地使用它。那么二氧化碳具有哪些性质呢?本节课我们先来一起探究一下。

授新课

一、二氧化碳

1.二氧化碳的性质

[学生活动] 制取并收集三个集气瓶和一个软塑料瓶的CO2。

活动与探究一:

(幻灯片)⑴点燃两支短蜡烛,分别放在阶梯架上,把阶梯架放在烧杯里,将一个集气瓶中的CO2缓慢地沿烧杯内壁倒入烧杯中,观察现象并分析。

现象

分析

活动探究二:

(幻灯片)⑵向充满二氧化碳的软塑料瓶中注入约1/2体积的水,立即盖紧瓶盖,振荡,观察现象并分析。

现象

分析

[小组讨论交流、总结归纳]

(幻灯片)填写下表:

颜色

状态

气味

密度

溶解性

是否支持燃烧

是否燃烧

CO2

[学生活动,讨论交流]

1.向烧杯中倾倒二氧化碳时,下面蜡烛先熄灭,上面蜡烛后熄灭。这说明二氧化碳不能燃烧,也不支持燃烧,同时密度比空气密度大。

2.向软塑料瓶中注入水,盖紧瓶盖后,发现塑料瓶变瘪。这说明二氧化碳能溶于水。

(幻灯片)[小结]:二氧化碳是无色、无味的气体,密度比空气大,能溶于水,不能燃烧,也不支持燃烧。

[教师讲解] 二氧化碳能溶于水,在通常情况下,1体积水约溶解1体积二氧化碳,随着压强的增大,溶解得更多。生产汽水就是利用了二氧化碳的这一性质。

[设问] 二氧化碳在溶于水的时候,有没有发生化学变化呢?

活动与探究三:

(幻灯片)取四朵用石蕊溶液浸泡的干燥的小纸花。第一朵喷稀醋酸,第二朵喷水,第三朵放入盛满二氧化碳的集气瓶中,第四朵喷水后,再放入盛满二氧化碳的集气瓶中。观察四朵小花的颜色变化。然后取出第一朵和第四朵小花小心加热,观察现象。

(幻灯片)根据上述实验观察到的现象填写下表:

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

现象

分析

[学生讨论交流]

第一朵小花遇醋酸变红;第二朵小花遇水不变色;第三朵小花遇二氧化碳也不变色;第四朵小花同时接触到水和二氧化碳变成红色。这一实验现象说明水和二氧化碳反应生成了类似醋酸的物质——碳酸,碳酸能使紫色石蕊溶液变成红色。

将第一朵和第四朵小花分别加热后,红色褪去。这说明碳酸很不稳定,受热易分解生成二氧化碳和水。

[教师引导学生阅读课本,提示注意实验中发生反应的化学方程式写法]

(幻灯片)CO2 + H2O = H2CO3 、H2CO3 = CO2↑ + H2O

[教师设问] 我们早就知道二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊的事实,那么你知道这究竟是什么原因呢?

[教师讲解] 二氧化碳与澄清石灰水中的氢氧化钙发生化学反应,生成白色的碳酸钙沉淀。浑浊现象就是不溶于水的白色碳酸钙小颗粒悬浮在水中的缘故。

(幻灯片)Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓+ H2O

[教师强调] 此反应可以用来检验二氧化碳,也可用来解释用石灰浆抹的墙壁变得坚硬。

(幻灯片)[总结]二氧化碳的性质

1.物理性质:

⑴通常情况下,二氧化碳是无色、无味的气体,

⑵在标准状况下,二氧化碳的密度为1.977g/L,比空气大。

⑶二氧化碳能溶于水,随着压强的增大而溶解得更多。

2.化学性质:

⑴二氧化碳不能燃烧,(一般)也不支持燃烧。

⑵二氧化碳能与水反应生成碳酸,CO2 + H2O = H2CO3。(注意:CO3叫碳酸根)

⑶二氧化碳能与澄清石灰水反应,Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓+ H2O。

[教师帮助学生回顾《课题1》学到的知识,讲述]

物质的性质决定物质的用途。掌握了物质的性质,目的在于用好物质。下面就来学习二氧化碳的主要用途。

[教师引导学生阅读课本,并归纳总结]

(幻灯片)二氧化碳的用途。

[学生根据自己的知识经验总结二氧化碳的用途,并交流]

⑴因为二氧化碳能溶于水,且随着压强的增大溶解得更多,所以可制汽水等碳酸饮料。

⑵干冰可用于人工降雨,创造云雾舞台场景,可用作制冷剂,用于冷藏食品。

[教师讲述,并设问]

物质都有它的两面性。二氧化碳的用途这么大,那么它对我们的生产、生活有没有不利的一面呢?

(幻灯片)温室效应。

[教师先引导学生阅读课本,然后介绍]

空气中的二氧化碳含量是相对稳定的。但随着工业的飞速发展,人类消耗矿物能源的急剧增加,排放到空气中的二氧化碳不断的增多,同时森林面积也在不断的减小,从而使得大气中二氧化碳的含量不断上升。大气中的二氧化碳能像温室的玻璃、塑料薄膜一样,使得地球表面吸收的太阳光的热量不易散失,从而使全球变暖,这种现象叫做“温室效应”。能产生温室效应的气体除二氧化碳外,还有臭氧、甲烷、氟利昂等。

[教师引导学生阅读课本,并交流发言]

谈谈温室效应对环境的影响和防止温室效应进一步增强应采取的措施。

(幻灯片)1.温室效应的危害:

⑴全球变暖,气温升高,导致两极冰川融化,海平面上升,淹没部分沿海城市。

⑵由于气温的升高,水分蒸发加快,气候干燥,加快土地沙漠化,导致农业减产。

⑶矿井、菜窖、没有开发的山洞等地方,二氧化碳浓度过大时,会使人呼吸困难,严重时还会导致死亡。

(幻灯片)2.防止温室效应的措施:

⑴防止温室效应进一步增强,可采取的措施是:节约能源,减少使用煤、石油、天然气等化石燃料;

⑵更多地利用清洁能源,如太阳能、风能、潮汐能、地热、核能等;

⑶大力植树造林,严禁乱砍滥伐等。

[学生根据自己的知识经验总结归纳防止温室效应的措施]

1.不焚烧垃圾;

2.不焚烧农作物秸杆;

3.打扫教室的废纸不焚烧;

4.多种花种草……

小结

本节课我们探究了二氧化碳的性质,掌握了二氧化碳的用途,并利用二氧化碳的性质解释和解决一些实际问题,分析了二氧化碳的功与过,知道了温室效应的危害性及防止温室效应进一步增强的有效措施。

[课外活动] 以CO2的功与过为题写一篇小论文。

[课外探究] 科学探究是无止境的,你还能设计出其它的实验来证明CO2能溶于水吗?

方案1:充满CO2的集气瓶加入水,按紧玻璃片振荡,将集气瓶倒过来,玻璃片不会掉下来。

方案2:先在一支试管中充满二氧化碳,然后将试管倒扣在水槽中,过一段时间,会看到试管中液面上升。

方案3:充满二氧化碳的锥形瓶,分液漏斗中装的是水,双孔塞另一孔的导管上连接一个气球,打开活塞,水进入锥形瓶,然后振荡锥形瓶,会看到气球变扁了。

方案4:充满CO2的集气瓶中加入水,振荡,水沿导气管从烧杯进入集气瓶。

板书设计

一、二氧化碳

1.二氧化碳的性质

⑴物理性质:

①通常情况下,二氧化碳是无色、无味的气体,

②在标准状况下,二氧化碳的密度为1.977g/L,比空气大。

③二氧化碳能溶于水,随着压强的增大而溶解得更多。

⑵化学性质:

①二氧化碳不能燃烧,(一般)也不支持燃烧。

②二氧化碳能与水反应生成碳酸,CO2 + H2O = H2CO3。

③二氧化碳能与澄清石灰水反应,Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓+ H2O。

2.二氧化碳对生活和环境的影响——温室效应

⑴温室效应的危害:

①全球变暖,气温升高,导致两极冰川融化,海平面上升,淹没部分沿海城市。

②由于气温的升高,水分蒸发加快,气候干燥,加快土地沙漠化,导致农业减产。

⑵防止温室效应进一步增强的措施:

①防止温室效应进一步增强,可采取的措施是:节约能源,减少使用煤、石油、天然气等化石燃料;

②更多地利用清洁能源,如太阳能、风能、潮汐能、地热、核能等;

③大力植树造林,严禁乱砍滥伐等。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件