【解析版】人教版历史必修2第五单元 中国近现代社会生活的变迁单元复习与测试 (单元测试)

文档属性

| 名称 | 【解析版】人教版历史必修2第五单元 中国近现代社会生活的变迁单元复习与测试 (单元测试) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 232.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第五单元《中国近现代社会生活的变迁》测试卷

一、选择题(共20小题)

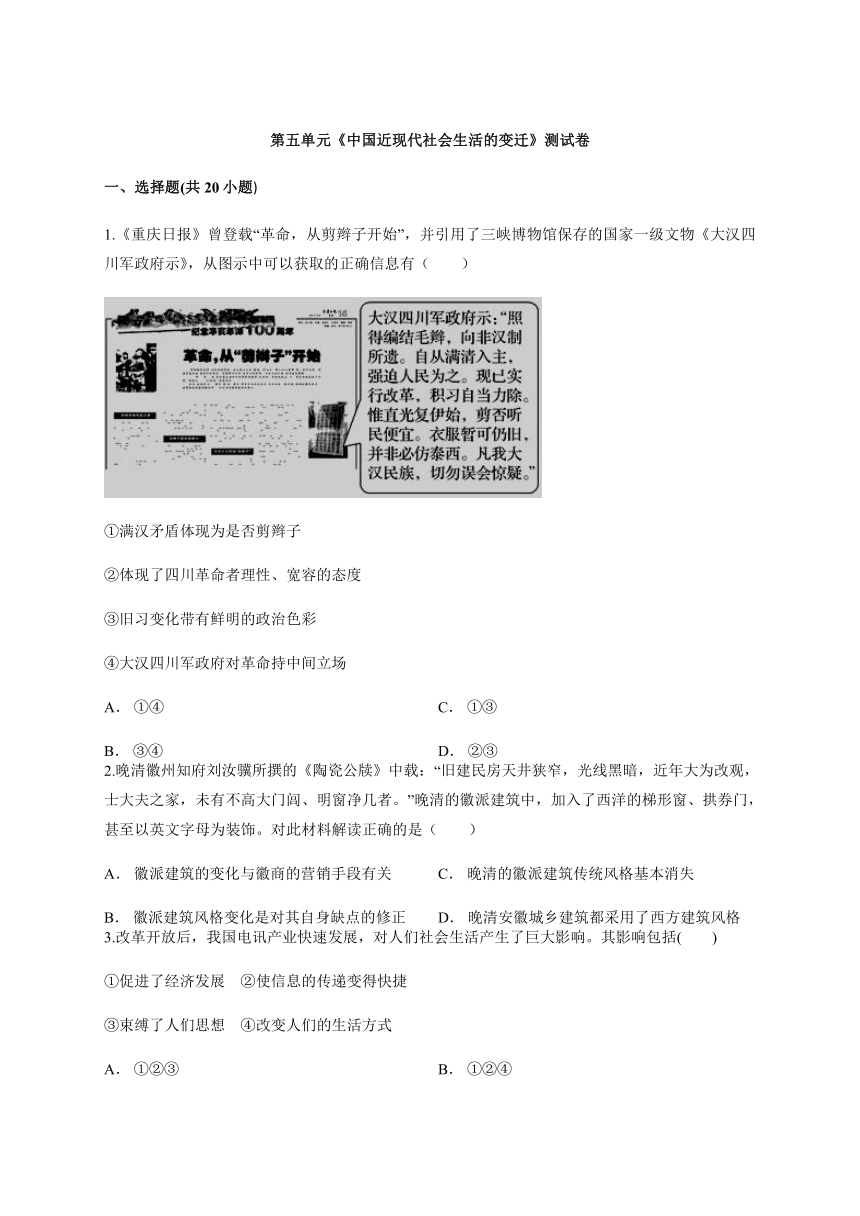

1.《重庆日报》曾登载“革命,从剪辫子开始”,并引用了三峡博物馆保存的国家一级文物《大汉四川军政府示》,从图示中可以获取的正确信息有( )

①满汉矛盾体现为是否剪辫子

②体现了四川革命者理性、宽容的态度

③旧习变化带有鲜明的政治色彩

④大汉四川军政府对革命持中间立场

A. ①④

B. ③④

C. ①③

D. ②③

2.晚清徽州知府刘汝骥所撰的《陶瓷公牍》中载:“旧建民房天井狭窄,光线黑暗,近年大为改观,士大夫之家,未有不高大门闾、明窗净几者。”晚清的徽派建筑中,加入了西洋的梯形窗、拱券门,甚至以英文字母为装饰。对此材料解读正确的是( )

A. 徽派建筑的变化与徽商的营销手段有关

B. 徽派建筑风格变化是对其自身缺点的修正

C. 晚清的徽派建筑传统风格基本消失

D. 晚清安徽城乡建筑都采用了西方建筑风格

3.改革开放后,我国电讯产业快速发展,对人们社会生活产生了巨大影响。其影响包括( )

①促进了经济发展 ②使信息的传递变得快捷

③束缚了人们思想 ④改变人们的生活方式

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

4.冯如制成中国第一架飞机在中国航空史上的意义是( )

A. 标志着中国航空事业水平已经超过世界先进水平

B. 标志着中国民航事业拉开了序幕

C. 标志着中国航空事业的开始

D. 标志着中国已成为世界民航大国

5.中国古代字典中本无“啤”字。啤字是根据英、德、法文的头两个字母的发音新创造的,所以在近代中国的一个时期内,很多人把“啤酒”称为“卑酒。”这反映了( )

A. 中国传统酒文化已被西化

B. 西方啤酒更符合中国人的口味

C. 国人对外洋文化的接受

D. 国人产生了崇洋媚外观念

6.近代著名诗人黄遵宪在《今别离》中写道:“别肠转如轮,一刻即万周;眼见双轮驰,益增心中忧……送者未及返,君在天尽头。”诗中反映的是( )

A. 近代交通工具改变人们的生活

B. 社会剧变导致人口的大量迁徙

C. 马车及木船是人们出行的工具

D. 近代以来出国留学热潮的兴起

7.兰新铁路的建成通车,改写了新疆、青海等省区不通铁路的历史。该铁路的建成应该是在( )

A. 晚清时期

B. 中华民国政府成立后

C. 南京国民政府建立后

D. 新中国成立后

8.1911年11月20日,《大公报》刊载“君主民主立宪问题之解决”的征文启示,引起广泛关注,民众参与度大大超过预期。之后,共评出获奖文章16篇,其中主张君主立宪有11篇,倡导民主立宪有2篇,未明确表明态度的有3篇。下列对此解读正确的是( )

①《大公报》具有君主立宪的政治倾向 ②近代报刊关注与读者互动交流

③政府对民间言论包容程度有所提高 ④民主共和观念已真正深入人心

A. ①②③

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②

9.新华网太原2008年10月31日电,晋北妇女的婚姻在这30年中经历了从父母之命、媒妁之言到完全自由恋爱,从“相亲不出50里”到“互联网上找知音”,择偶标准也从选择“嫁汉吃饭”到寻找“知心爱人”。出现这种变化的主要原因是( )

A. 人口流动频繁,知识视野扩大

B. 择偶观念开放自由、个性化

C. 互联网发达,有利于思想交流

D. 改革开放推动经济社会进步

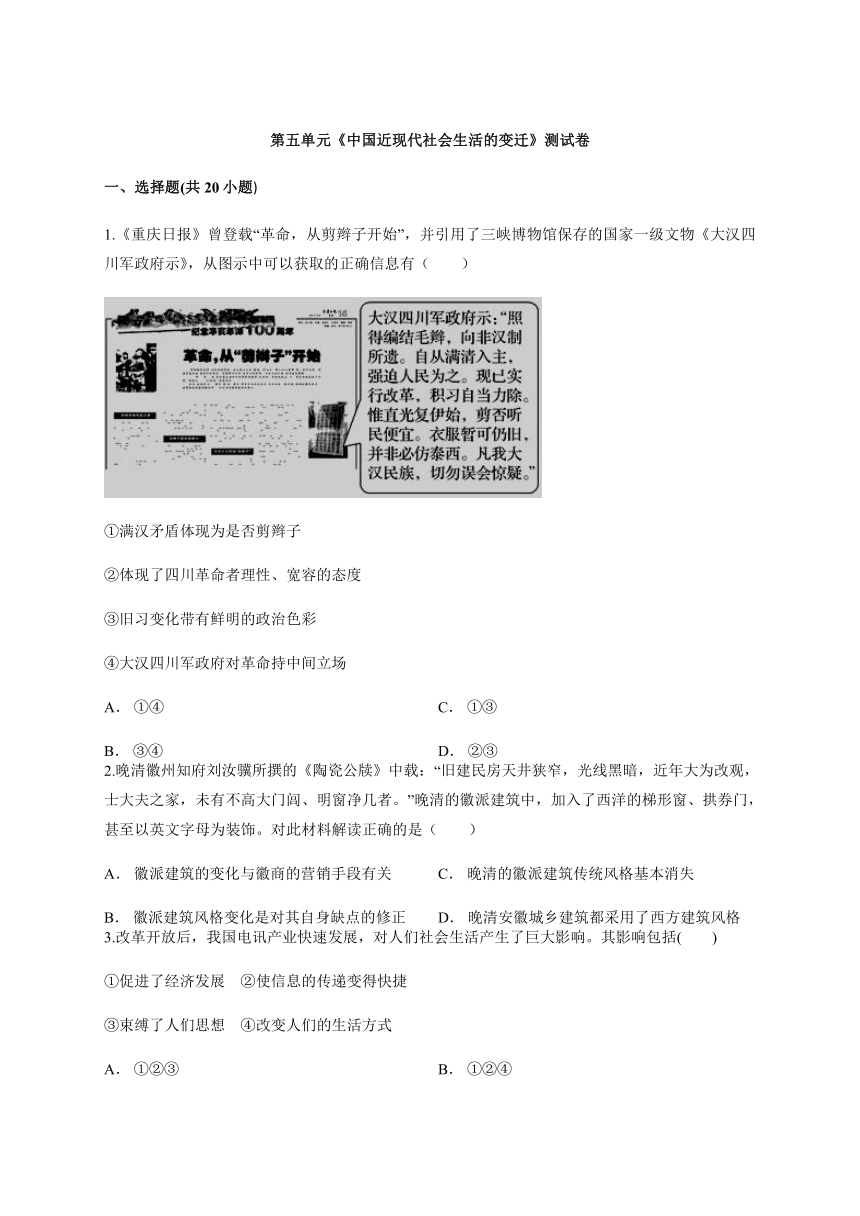

10.下图是近代重庆出版的《广益丛报》第84期刊头,其刊发时间标注有“大清光绪31年”、“西历1905年”字样,其栏目分为政事、学问、文章等,刊载包括“敬告我国资本家”、“孟德斯鸠法意”、“兴女学以退神权说”、“爱国魂传奇(小说)”等内容。上述介绍说明《广益丛报》( )

①是一份综合性报刊 ②主要宣扬维新变法主张

③传播西方民权、平等思想 ④具有启迪民众、改良社会的作用

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

11.清末的上海,“无论其为官为商为士为民,但稍有赢余,即莫不竟以衣服炫耀为务,即下至娼优隶卒,就其外貌观之,俨然望族之家。”民国初年,这种杜会现象较之清末更是有过之而无不及。这种变化表明当时( )

A. 服饰的西化现象逐渐风靡上海

B. 政治变革促进了经济的空前繁荣

C. 上海社会等级观念日益淡化

D. 攀比之风盛行导致社会风气败坏

12.1907年革命家秋瑾被清政府杀害,在当时中国舆论中心的上海,几乎没有一家报纸不发出哀惋和抗争之声,仅《申报》第八天就刊出秋瑾诗六首,有关秋瑾的文字达三万多字,广大人民进一步认清了政府的反动本质。这一现象表明( )

A. 广大人民肯定了报纸的教化功能

B. 报纸宣传成为社会变革的推动力

C. 工商业发展促进报纸产业多元化

D. 报纸舆论受到专制政府控制

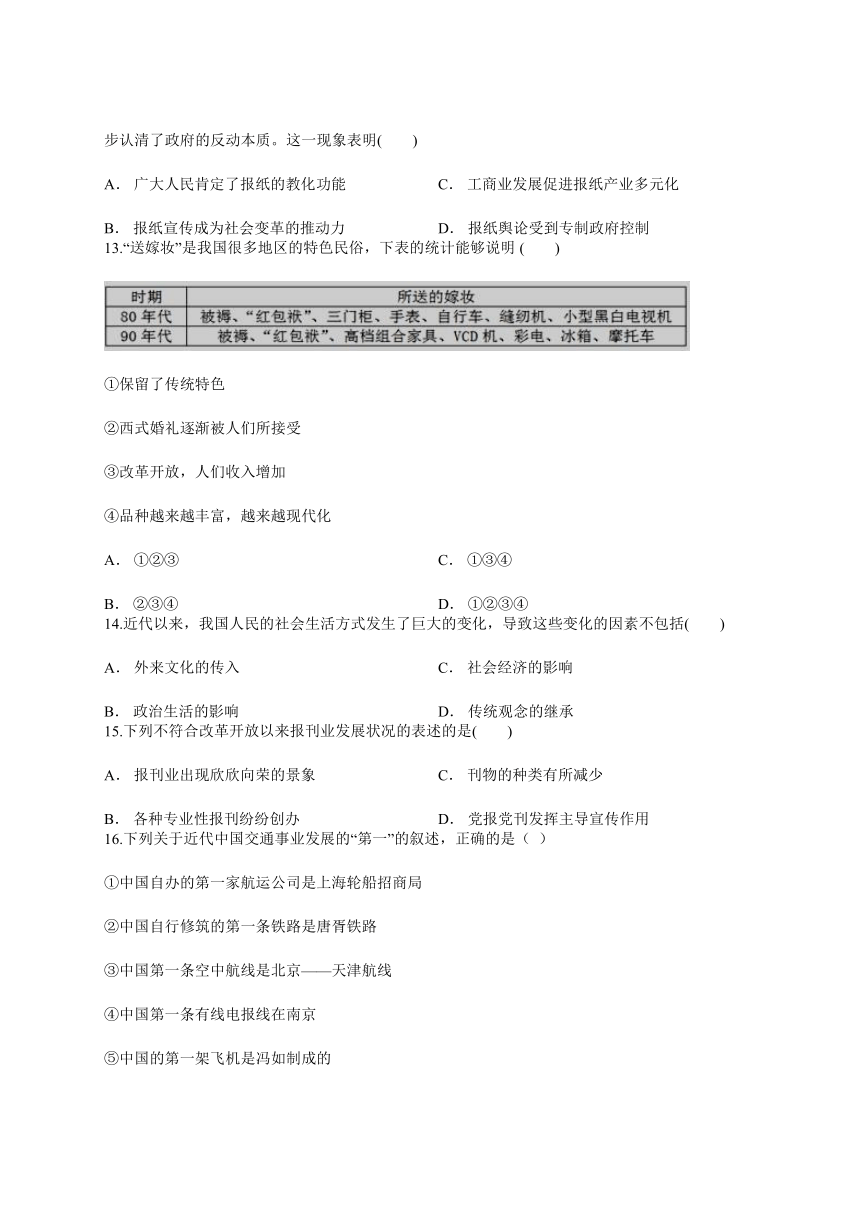

13.“送嫁妆”是我国很多地区的特色民俗,下表的统计能够说明 ( )

①保留了传统特色

②西式婚礼逐渐被人们所接受

③改革开放,人们收入增加

④品种越来越丰富,越来越现代化

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③④

14.近代以来,我国人民的社会生活方式发生了巨大的变化,导致这些变化的因素不包括( )

A. 外来文化的传入

B. 政治生活的影响

C. 社会经济的影响

D. 传统观念的继承

15.下列不符合改革开放以来报刊业发展状况的表述的是( )

A. 报刊业出现欣欣向荣的景象

B. 各种专业性报刊纷纷创办

C. 刊物的种类有所减少

D. 党报党刊发挥主导宣传作用

16.下列关于近代中国交通事业发展的“第一”的叙述,正确的是( )

①中国自办的第一家航运公司是上海轮船招商局

②中国自行修筑的第一条铁路是唐胥铁路

③中国第一条空中航线是北京——天津航线

④中国第一条有线电报线在南京

⑤中国的第一架飞机是冯如制成的

A. ①②③④

B. ①③④⑤

C. ①②④⑤

D. ①②③⑤

17.泰山东岳庙供奉的娘娘,泥塑金身,三寸金莲,朝拜者多用自制的大脚锦鞋,换去娘娘的小脚鞋。这一社会现象最早可能出现于( )

A. 鸦片战争时期

B. 中华民国初期

C. 新中国成立初期

D. 改革开放时期

18.学习了《近代交通与通讯的变化》一课后,某班研究性学习小组在研讨会上发

言如下,其中观点不准确的是( )

A. 列强的侵略是中国近代交通与通讯发展的最大阻碍

B. 铁路以其在国民经济中的重大作用,一开始就得到清政府的支持

C. 列强把铁路修到哪里,就把侵略势力延伸到哪里

D. 近代交通与通讯的艰难发展表明,只有实现民族独立后,它才能健康发展

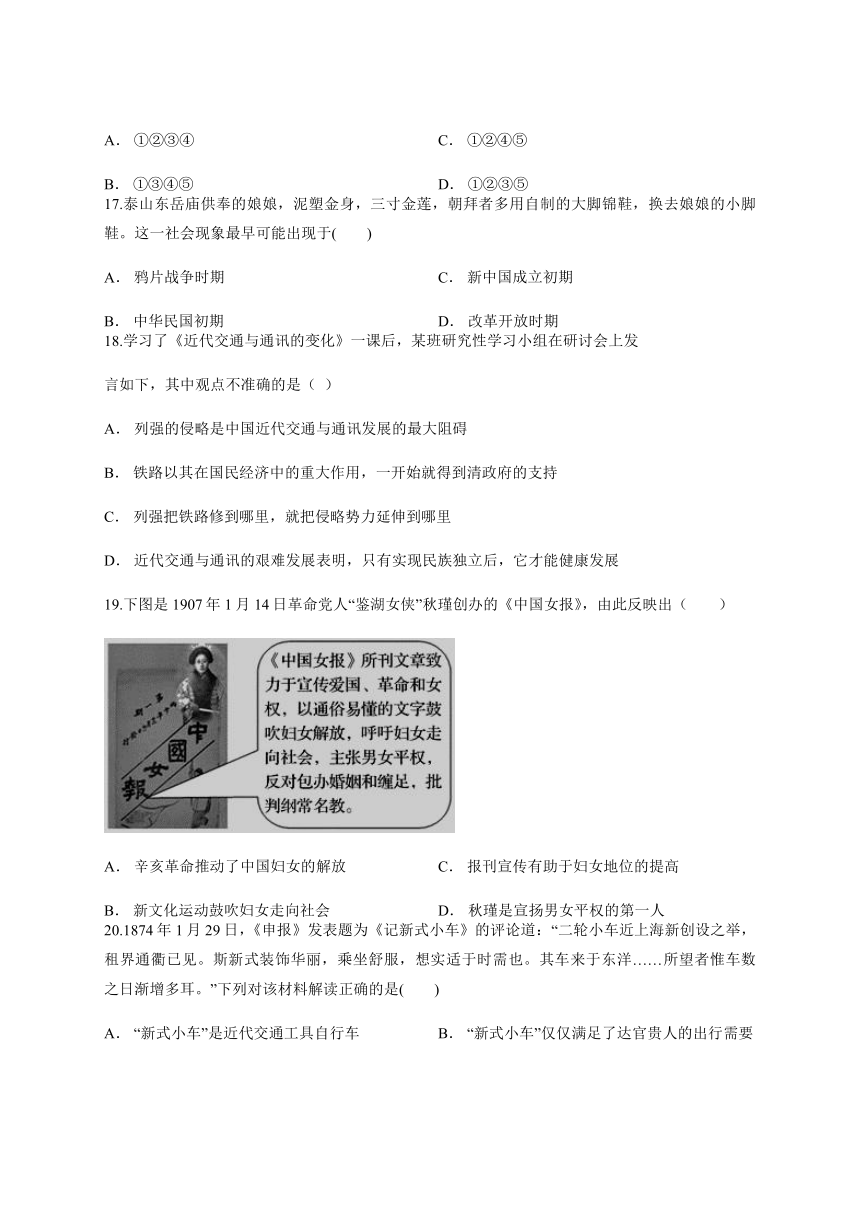

19.下图是1907年1月14日革命党人“鉴湖女侠”秋瑾创办的《中国女报》,由此反映出( )

A. 辛亥革命推动了中国妇女的解放

B. 新文化运动鼓吹妇女走向社会

C. 报刊宣传有助于妇女地位的提高

D. 秋瑾是宣扬男女平权的第一人

20.1874年1月29日,《申报》发表题为《记新式小车》的评论道:“二轮小车近上海新创设之举,租界通衢已见。斯新式装饰华丽,乘坐舒服,想实适于时需也。其车来于东洋……所望者惟车数之日渐增多耳。”下列对该材料解读正确的是( )

A. “新式小车”是近代交通工具自行车

B. “新式小车”仅仅满足了达官贵人的出行需要

C. “新式小车”受到城市居民的欢迎

D. “新式小车”已经取代传统交通工具

二、非选择题(共5小题)

21.阅读下列材料:

材料 在中国传统社会中,崇尚节俭和力戒奢侈是一以贯之的信条,也是社会各阶层共同推崇的道德风尚和消费观念。但明清时期,以徽商为代表的商人在消费方面却放弃节俭而趋于奢侈化。追求奢华的物质享受,同时还耗费巨资结纳官府。到近代,开始有社会舆论公开反对一味提倡节俭,并且主张鼓励消费,这较诸过去无疑是一种重要的变化。此时的社会舆论已开始从富民与富国的高度,对奢侈消费的作用与影响给予了与以往完全不同的新评价,在一定程度上反映了人们消费观念的改变。

——朱英《中国近代史十五讲》

请回答:据材料概括中国社会的消费观念的变化,并结合所学知识分析其原因。

22.阅读材料,完成下列要求。

提取材料中的信息,从服饰与政治、思想观念关系的角度对两组图片中的流行服饰加以比较。

23.阅读下列材料:

材料一 身体发肤,受之父母,不敢损伤。——《孝经》

材料二 顺治二年(1645年),颁布了剃发令,规定“京城内外限旬月,直隶各省地方,至部文到日亦限旬月,尽令剃发。遵依者,为我国之民;迟疑者同逆命之寇,必置重罪。”——蒋良骐《东华录》卷五

材料三 盖欲除满清之藩篱,必去满洲之形状,举此累赘恶浊烦恼之物,一朝而除去之,而后彼之政治乃可得而尽革也。——张楞《论辫发原由》

材料四 60年光阴荏苒,中国女性的发式变化越来越丰富,从建国之初流行的长长、粗粗的系着红绳或者彩带的麻花辫,经过了齐耳短发的“刘胡兰头”……到如今兼容并包、变化多样、与世界时尚同步的各种美丽发型。中国女性越变越美丽,发型成为女性打造自我魅力的重要的一环。——《中国女性60年发型变迁史》

请回答:

(1)根据材料一,中国人从什么角度又是怎样看待自己身体的?

(2)根据材料二、三,在头发问题上有哪两种不同的认识或做法?有何相同之处?

(3)根据材料四,建国后中国女性发型变化的趋势是怎样的?说明促使这一变化的原因。

24.阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 光绪六年岁末,刘铭传力请修筑铁路,李鸿章立足中外,比较支持刘铭传的倡议……但更多的人却不但责骂刘铭传与李鸿章“直欲破坏列祖列宗之成法以乱天下”,而且宣言“铁路行之外夷则可,行之中国则不可”。

洋务派虽冲破阻力“毅然兴办”,但步履之艰难可以体味。

一些闭塞地区的经济因铁路活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新……铁路在畅通经济、带动繁荣的同时,还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”,所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动现代化进程。

材料二 新中国成立前,福建通往省外的铁路曾进行过6次勘测,但始终未有过修建计划。新中国成立后,闽籍爱国侨领陈嘉庚在全国政协第一届全体会议上,向大会提出修建福建铁路的提案并获得通过,但因朝鲜战争爆发未能实施,不过,毛泽东对此做出批示:“此事目前虽一时不能兼顾,但福建筑路的正确意见,当为彻底支持。”1951年国庆期间,时任福建省委第一书记的张鼎丞又向中央和华东局建议,尽快考虑修建鹰潭至南平的铁路,以解决福建出省通道的问题。福建省委认为,修建福建铁路应从长远考虑,固然应以国防为主,但必须结合福建的经济状况。1954年9月,铁道部确定由铁道兵担任鹰厦铁路的施工。……1957年全线开始正式通车,全长约700公里。鹰厦铁路的建成通车,是当时福建开天辟地的一件大事。

(1)概述材料一中各派对在中国修筑铁路的态度。依据材料一并结合所学知识,分析近代铁路事业的发展对中国的影响。

(2)鹰厦铁路是我国“一五”计划的重要建设项目。据材料二并结合所学分析该铁路能建成的原因及通车后带来的影响。

25.阅读材料,回答问题。

材料一 上海开埠前,“女子庄洁自好,无登山、入庙等事,井臼之馀,刺绣旨蓄,靡不精好。至于乡村纺织,尤尚精敏,农暇之时,所出布日以万计,以织助耕”。

材料二 有人抱怨:“女工本事纺织,今则洋纱洋布盛行,土布因之减销,多有迁至沪地入洋纱、洋布局为女工者,虽多一生机,而风俗不无堕落。”(民国《川沙县志》卷14“风俗”)。 材料三 《1892年至1902年海关报告》称,在毗邻厂区的农村,“村民衣着和一般外表有了显著改善。这些村民在走向进步的历程中,已从贫困和不足的状态逐渐改变为中等程度的舒适和富裕状态,特别是妇女和少女更是如此。”

一个女子曾说:“假如我们能够自营生计,我们为什么要结婚呢?我们不是能享受完全的自由呀。”另一女子说:“现在男子们不能骄傲了,因为我们能够谋生,不再似从前的妇女般依赖男子了。”

“因为工厂方面不需要缠足的女子,所以女子缠足的陋习也渐次革除了”。

材料四 她们对于家务好发议论,与村中的男子很自由地谈话,穿时髦衣服,发型与其他村姑不同。她们每天与其他工人及城市中工业生活接触,耳濡目染,自会发生思想的变化,结果有些女子不再完全听命于家长。农村的精神生活也较前活跃,“社会新闻与笑谈,均由工厂女工带回家中,否则各种消息实无法传至农村社会的”。

——以上材料摘自《租界与上海城郊农村》

(1)根据材料一和所学知识,上海开埠前女性的地位如何?主要原因是什么?

(2)根据材料二和所学知识,分析女性进厂做工的原因。

(3)根据材料二、三、四和所学知识,分析女性进厂做工的影响。

答案解析

1.【答案】D

【解析】满汉矛盾体现为是否剪辫子在材料中没有体现,且表述错误,故①错误;从材料中“惟直光复伊始,剪否听民便宜。衣服暂可仍旧,并非必仿泰西”的信息可以看出大汉四川军政府对是否剪辫易服持宽容的态度,故②正确;从图片标题“革命,从剪辫子开始”可知剪鞭易服在民国初期带有鲜明的政治色彩,故③正确;大汉四川军政府是辛亥革命后四川地区成立的革命政府,从材料中“自从满清入主,强迫人民为之。现已实行改革,积习自当力除”的信息,可知大汉四川军政府是支持革命的,故④错误,选择D项符合题意。

2.【答案】B

【解析】材料中讲述晚清徽派建筑风格受西洋影响而发生变化,没有反映出这一变化与徽商营销手段的关系,故A项错误;这一变化是对其自身“天井狭窄,光线黑暗”缺点的修正,故B项正确;材料只介绍了士大夫之家建筑风格的变化,不能推断出徽派建筑传统风格基本消失,故C项错误;也不能推断出城乡建筑都采用了西方建筑风格,故D项错误。

3.【答案】B

【解析】 改革开放后,我国电讯产业快速发展,“束缚了人们思想”与史实不符,故B项正确。

4.【答案】C

【解析】1909年冯如制成中国第一架飞机,标志着中国航空事业的开始。

5.【答案】C

【解析】近代中国人在一个时期内把“啤酒”称为“卑酒”,作为中国传统酒文化之外的补充,说明国人对外洋文化的接受,故C项正确;材料中并没有反映出“已被西化”“更符合中国人的口味”“崇洋媚外观念”等信息,故A、B、D三项错误。

6.【答案】A

【解析】 根据题干材料关键信息“别肠转如轮”“眼见双轮驰”“送者未及返,君在天尽头”等,结合所学知识,分析、判断选项,可知:B、D两项明显属于无关项,排除;C项“马车及木船”,材料体现不出来,排除。A项表述准确,故选A。

7.【答案】D

【解析】青海结束不通铁路的历史是在新中国成立后的十年建设时期。故选D。

8.【答案】A

【解析】材料中评奖结果获奖文章16篇,主张君主立宪有11篇获奖,表明①;征文活动表明②;民众参与征文活跃,获奖作品能够公开发表,不同意见可以在著名刊物上彼此激烈交锋,说明③;主张民主立宪仅有两篇获奖,表明④错误,故排除。答案选A。

9.【答案】D

【解析】结合“2008年10月31日”及“这30年中”,即是从1978到2008,正好是改革开放以来,因而D项正确。A项只是表面原因,不对。B项是对这一现象的概括,也不对。C项并不能概括互联网出现前的情况,因为互联网是在1995年才在我国推广的。

10.【答案】C

【解析】《广益丛报》涉及政事、学问、文章,说明是一份综合性报刊,故①正确;“大清光绪31年”、“西历1905年”说明是1905年,维新变法已经失败,社会思潮的主流是民主革命思想,故②错误;“‘孟德斯鸠法意’、‘兴女学以退神权说’”体现了西方民权、男女平等思想,故③正确;《广益丛报》宣传民主、平等思想,具有启迪民众、改良社会的作用,故④正确,选择C项符合题意。

11.【答案】C

【解析】材料中“莫不竟以衣服炫耀为务”并不能说明服饰西化,故A项错误;材料中没有提及服饰对经济的发展,故B项错误;“官为商为士为民,但稍有赢余,即莫不竟以衣服炫耀为务,即下至娼优隶卒”可以看出服饰引领等级观念的逐渐淡化,故C项正确;材料中没有显示出社会风气的败坏,故D项错误。

12.【答案】B

【解析】由关键信息“有关秋瑾的文字达三万多字,广大人民进一步认清了政府的反动本质”可知,报纸宣传成为社会变革的推动力,故B项正确;报刊具有教化功能,但题干中的历史现象并没有反映这一点,故A项排除;题干并没有反映报纸事业的发展,故C项排除;D项可能因“几乎没有一家报纸不发出哀惋和抗争之声”而误选D项,其实这并不能说明报纸舆论受到专制政府控制,毕竟最后刊发了相关报道。

13.【答案】C

【解析】本题考查的核心是近现代社会习俗的变化。②选项“西式婚礼逐渐被人们所接受”从材料中体现不出来,排除,故选C。

14.【答案】D

【解析】近代以来,西方工业文明对近代中国的政治、经济、思想造成了强烈的冲击,并进一步影响社会生活的各个领域,所以,这些因素不包括D项。

15.【答案】C

【解析】改革开放以来我国报刊业恢复了生机,刊物的种类急剧增加,而不是有所减少。C项错误,符合题意。

16.【答案】D

【解析】中国第一条有线电报线是在台湾,故排除含④的选项,答案为D。

17.【答案】B

【解析】 这一社会现象是废除缠足。鸦片战争时期还未废除缠足,故A项错误;民国成立后,开展了剪辫易服、迫令放足等活动,故B项正确;新中国成立初期已经废除缠足,不是“最早出现”,故C项错误;改革开放时期妇女缠足早已经废除,故D项错误。

18.【答案】B

【解析】中国近代的交通与通讯的发展受到帝国主义的限制和排挤,而且帝国主义利用它们延伸自己的侵略势力,A、C、D三项正确。由于清政府的腐朽与愚昧,一开始并不支持铁路建设,故选B项。

19.【答案】C

【解析】《中国女报》创建于1907年,而辛亥革命开始于1911年,新文化运动开始于1915年,时间信息不符,故A、B项错误;根据材料信息,可知《中国女报》宣传爱国、革命、女权,故C项正确;根据材料信息只能得出秋瑾宣扬男女平权,不能体现第一人,故D项错误。

20.【答案】C

【解析】 据材料“二轮小车近上海新创设之举,租界通衢已见。斯新式装饰华丽,乘坐舒服,想实适于时需也。其车来于东洋……所望者惟车数之日渐增多耳”可以得出“新式小车”受到城市居民的欢迎,故C项正确。

21.【答案】变化:由崇尚节俭到追求奢侈,鼓励消费。

原因:商品经济的发展,自然经济的解体;近代西方消费观念的影响;近代中国工业化的发展;城市化进程加快,市民阶层壮大。

【解析】材料中关键信息:“在中国传统社会中,崇尚节俭和力戒奢侈是一以贯之的信条”“明清时期,以徽商为代表的商人在消费方面却放弃节俭而趋于奢侈化”“到近代,开始有社会舆论公开反对一味提倡节俭,并且主张鼓励消费”,概括即得中国社会的消费观念的变化。从内因看,消费观念的变化与商品经济的发展,工业化与城市化的进程密切相关;从外因来看,受西方消费观念的影响。

22.【答案】图一是清朝流行的官服。反映了清朝君主专制制度下,等级观念浓厚,官服有着严格的等级规定。

图二是民国时期流行的中山装。反映了辛亥革命推翻了君主专制,平等的观念日益传播,中山装打破了封建等级界限,不分地位高低均可着装。

【解析】注意“从服饰与政治、思想观念关系的角度”这一特定要求,进一步结合图片中文字信息。

23.【答案】 (1)人伦(亲亲、血缘)角度,爱惜自己的身体发肤就是孝。

(2)认识:剃发留辫就是归顺清王朝;剪辫就是支持排满革命。相同:将辫子问题政治化。

(3)趋势:由单调到丰富多彩,由从众到个性化,与世界时尚同步。原因:社会的开放,经济的发展,思想的自由,社会生活水平提高。

【解析】本题以发型为切入点,综合考查中国社会政治、经济、思想文化的发展变化。第(1)问,体现了血缘关系的影响;第(2)问,体现了辫子政治化的特点;第(3)问,综合中国社会的政治、经济、思想文化方面的变化说明问题。

24.【答案】 (1)刘铭传、李鸿章等倡议修铁路;国内封建顽固势力、守旧势力极力反对。 影响:第一,活跃了闭塞地区的经济,推动了商业城镇的发展。第二,推动中国经济走向近代化。第三,帝国主义控制了中国的铁路修筑权,便于对中国输出资本和掠夺财富,加深了中国经济的半殖民地化。

(2)原因:爱国华侨的倡议;地方政府的努力;中央政府的支持;铁道兵的艰苦奋斗;苏联的援助。(答出其中四点即可)

影响:改变福建交通闭塞状况;对福建经济的发展作出巨大的贡献;巩固东南国防。

【解析】 第(1)问态度,可依据材料内容来归纳整理,分析时要注意各派主要观点的不同之处。近代铁路事业的发展对中国的影响,可以从积极与消极两个方面分析,但要侧重突出其积极作用。第(2)问原因,首先从材料内容归纳,然后再结合中国当时的社会现状来分析。通车后带来的影响,需从铁路对经济发展及整个社会发展进步的积极作用来分析。

25.【答案】(1)地位:遵循礼教;不轻易外出,做家务和纺织。

原因:传统小农经济的束缚;闭塞守旧的传统观念及生活习俗。

(2)原因:自然经济逐渐解体;机器工业兴起,中外近代企业增多;商业和城市经济的发展;都市文化的吸引;谋求更好的生路。

(3)影响:冲击了闭塞守旧的生活方式和传统风俗;“安土重迁”观念减弱,商品经济意识增强;扩大了商品消费者队伍;为资本主义发展提供了劳动力,给城市经济发展注入活力;妇女生活状况和精神面貌明显改观;独立自由和婚姻自主意识增强;缠足等陋习逐渐革除;在农村传播新思想。

【解析】(1)第一小问女性地位从材料中总结“庄洁自好”即为遵循传统礼教;“无登山、入庙等事”可看出女子不轻易外出;“井臼之馀,刺绣旨蓄,农暇之时,所出布日以万计”可看出女子做家务和纺织;第二小问原因主要从经济、思想观念、生活习俗等几个方面考虑。

(2)结合材料看到,女工放弃传统的农村生活,到上海等经济开放之地进工厂。分析其原因主要从时代背景和个人意向两大方面考虑。从时代背景来看,鸦片战争后自然经济逐渐解体,在外资和洋务运动推动下,机器工业兴起,企业增多,城市经济逐步发展;个人意向来看,都市文化具有吸引力,女性为了谋求更好的生活。

(3)从材料二中看出风俗的变化和安土重迁观念的减弱;材料三第一段看出妇女的生活状态和精神面貌有了巨大改观,第二段看出女性的独立自由和婚姻自主意识增强;第三段看出缠足等陋习逐渐革除;材料四看出女性独立精神增强和在农村传播了新思想。此外从城市发展角度来看,女性进工厂为工厂提供了劳动力,也带动消费能力的提高。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势