人教版化学九年级上册第七单元 燃料及其利用课题1 燃烧和灭火 同步练习卷

文档属性

| 名称 | 人教版化学九年级上册第七单元 燃料及其利用课题1 燃烧和灭火 同步练习卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 328.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-06 16:15:28 | ||

图片预览

文档简介

第七单元课题一《燃烧和灭火》同步练习卷

一、选择题:

1、垃圾是放错位置的资源,投放铝制易拉罐的垃圾箱应贴以下哪个标识?( )

A.可回收物 B.有害垃圾 C.易腐垃圾 D.其他垃圾

2、了解防灾减灾相关知识,有利于保护人们的生命、财产安全。下列说法错误的是( )

A.严禁携带易燃、易爆物品乘坐火车

B.为扑灭森林火灾,可将大火蔓廷路线前的树木砍掉,形成隔离带

C.生活中常用水来灭火,其原理是能降低可燃物的着火点

D.火灾发生后应用湿毛巾捂住口鼻迅速逃离

3、下列关于燃烧和灭火的说法正确的是( )

A.熄灭酒精灯用灯帽盖灭--温度降低到着火点以下

B.“釜底抽薪”--隔绝氧气

C.实验室酒精着火用湿抹布扑灭--清除可燃物

D.柴堆着火用水浇灭--降温至木柴着火点以下

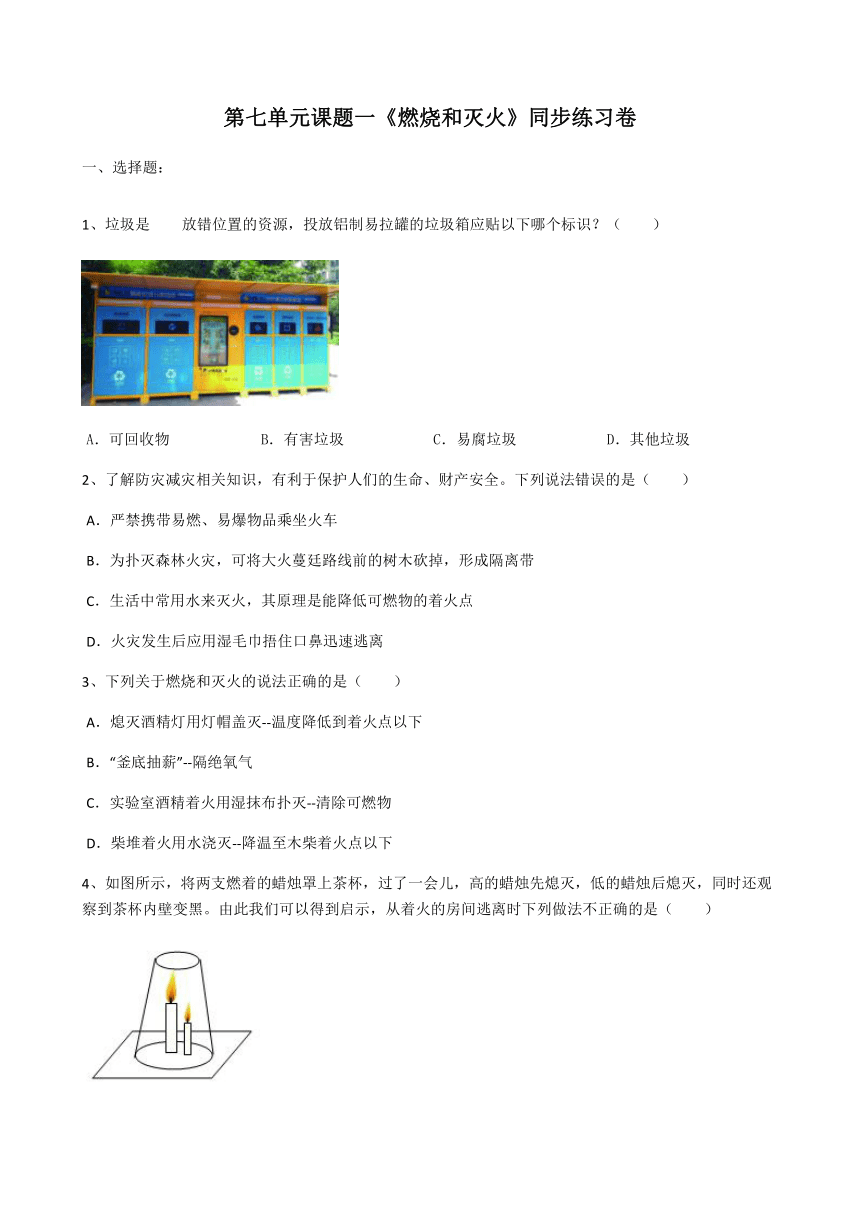

4、如图所示,将两支燃着的蜡烛罩上茶杯,过了一会儿,高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭,同时还观察到茶杯内壁变黑。由此我们可以得到启示,从着火的房间逃离时下列做法不正确的是( )

A.成站立姿势跑出

B.伏低身子快速逃出

C.用水淋湿衣服迅速爬出

D.用湿毛巾捂住鼻子成蹲势逃离

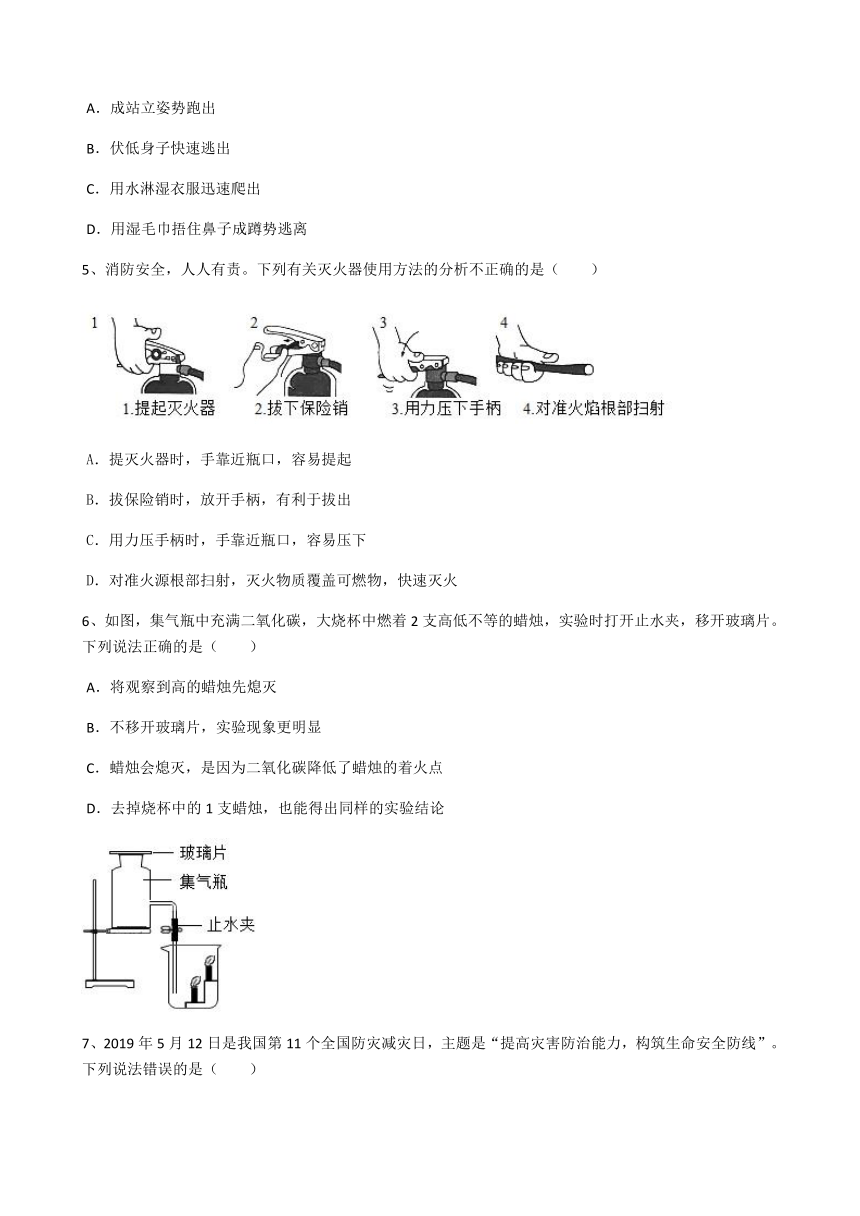

5、消防安全,人人有责。下列有关灭火器使用方法的分析不正确的是( )

A.提灭火器时,手靠近瓶口,容易提起

B.拔保险销时,放开手柄,有利于拔出

C.用力压手柄时,手靠近瓶口,容易压下

D.对准火源根部扫射,灭火物质覆盖可燃物,快速灭火

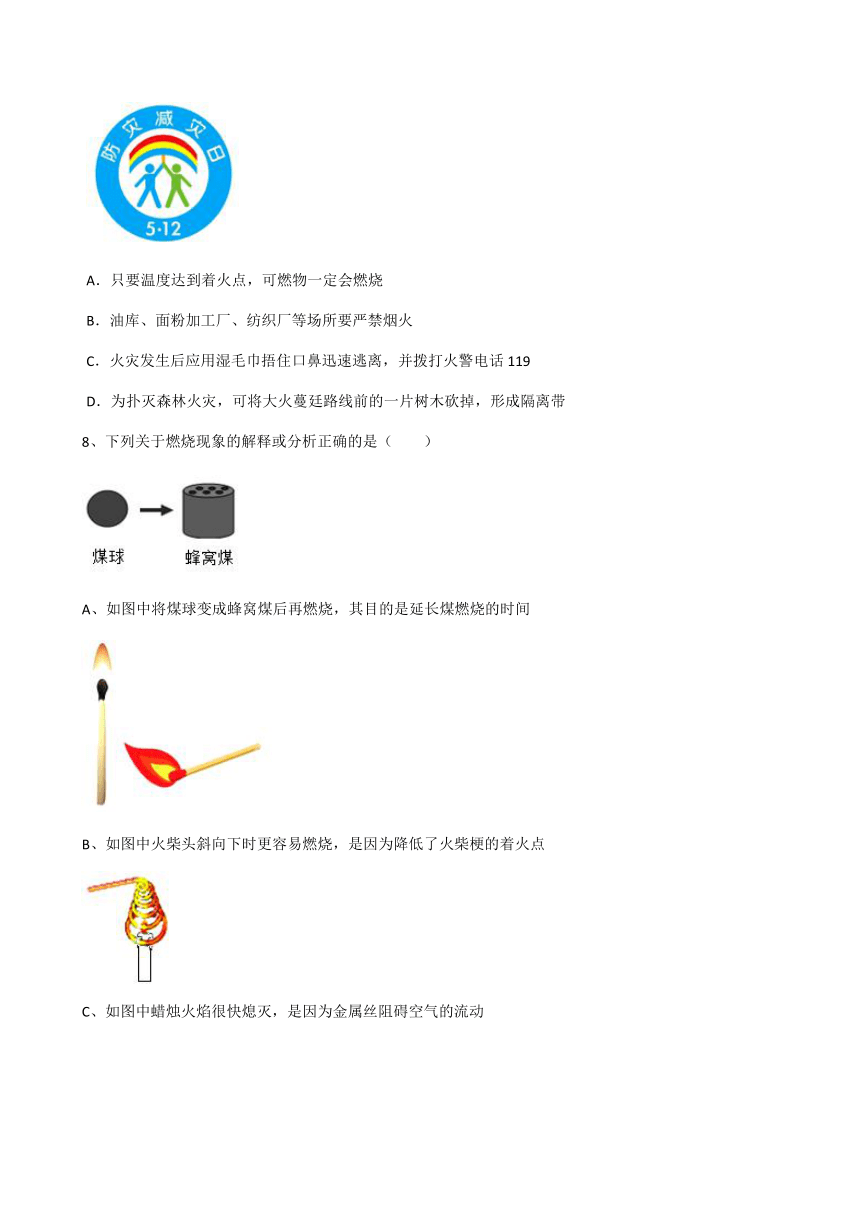

6、如图,集气瓶中充满二氧化碳,大烧杯中燃着2支高低不等的蜡烛,实验时打开止水夹,移开玻璃片。下列说法正确的是( )

A.将观察到高的蜡烛先熄灭

B.不移开玻璃片,实验现象更明显

C.蜡烛会熄灭,是因为二氧化碳降低了蜡烛的着火点

D.去掉烧杯中的1支蜡烛,也能得出同样的实验结论

7、2019年5月12日是我国第11个全国防灾减灾日,主题是“提高灾害防治能力,构筑生命安全防线”。下列说法错误的是( )

A.只要温度达到着火点,可燃物一定会燃烧

B.油库、面粉加工厂、纺织厂等场所要严禁烟火

C.火灾发生后应用湿毛巾捂住口鼻迅速逃离,并拨打火警电话119

D.为扑灭森林火灾,可将大火蔓廷路线前的一片树木砍掉,形成隔离带

8、下列关于燃烧现象的解释或分析正确的是( )

A、如图中将煤球变成蜂窝煤后再燃烧,其目的是延长煤燃烧的时间

B、如图中火柴头斜向下时更容易燃烧,是因为降低了火柴梗的着火点

C、如图中蜡烛火焰很快熄灭,是因为金属丝阻碍空气的流动

D、由如图中的现象可知,金属镁燃烧的火灾不能用二氧化碳灭火

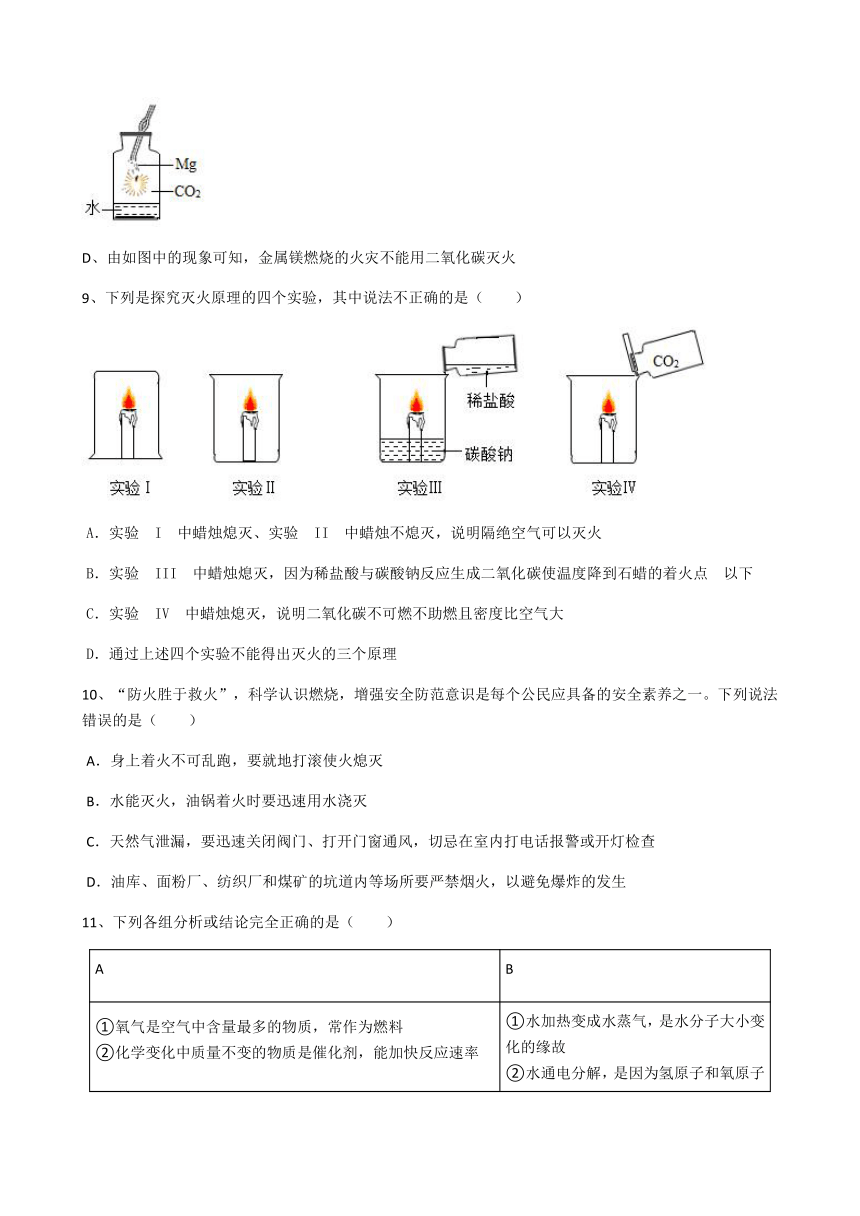

9、下列是探究灭火原理的四个实验,其中说法不正确的是( )

A.实验?I?中蜡烛熄灭、实验?II?中蜡烛不熄灭,说明隔绝空气可以灭火

B.实验?III?中蜡烛熄灭,因为稀盐酸与碳酸钠反应生成二氧化碳使温度降到石蜡的着火点?以下

C.实验?IV?中蜡烛熄灭,说明二氧化碳不可燃不助燃且密度比空气大

D.通过上述四个实验不能得出灭火的三个原理

10、“防火胜于救火”,科学认识燃烧,增强安全防范意识是每个公民应具备的安全素养之一。下列说法错误的是( )

A.身上着火不可乱跑,要就地打滚使火熄灭

B.水能灭火,油锅着火时要迅速用水浇灭

C.天然气泄漏,要迅速关闭阀门、打开门窗通风,切忌在室内打电话报警或开灯检查

D.油库、面粉厂、纺织厂和煤矿的坑道内等场所要严禁烟火,以避免爆炸的发生

11、下列各组分析或结论完全正确的是( )

A B

①氧气是空气中含量最多的物质,常作为燃料

②化学变化中质量不变的物质是催化剂,能加快反应速率 ①水加热变成水蒸气,是水分子大小变化的缘故

②水通电分解,是因为氢原子和氧原子发生变化

C D

①发生煤气泄漏时,要及时关闭阀门,打开换气扇换气

②电路短路发生火灾时,要先切断电源,再浇水灭火 ①用一氧化碳冶金,必须进行尾气处理

②用干冰进行人工降雨

A.A B.B C.C D.D

12、下列化学实验中,说法正确的是( )

A.水通电分解,说明水是由氢气和氧气组成的 B.活性炭净水,不仅可以滤去其中的不溶性杂质,还可以吸附掉一些溶解的杂质 C.该实验可以说明燃烧需要可燃物 D.该实验可用于探究质量守恒定律

? ? ? ?

A.A B.B C.C D.D

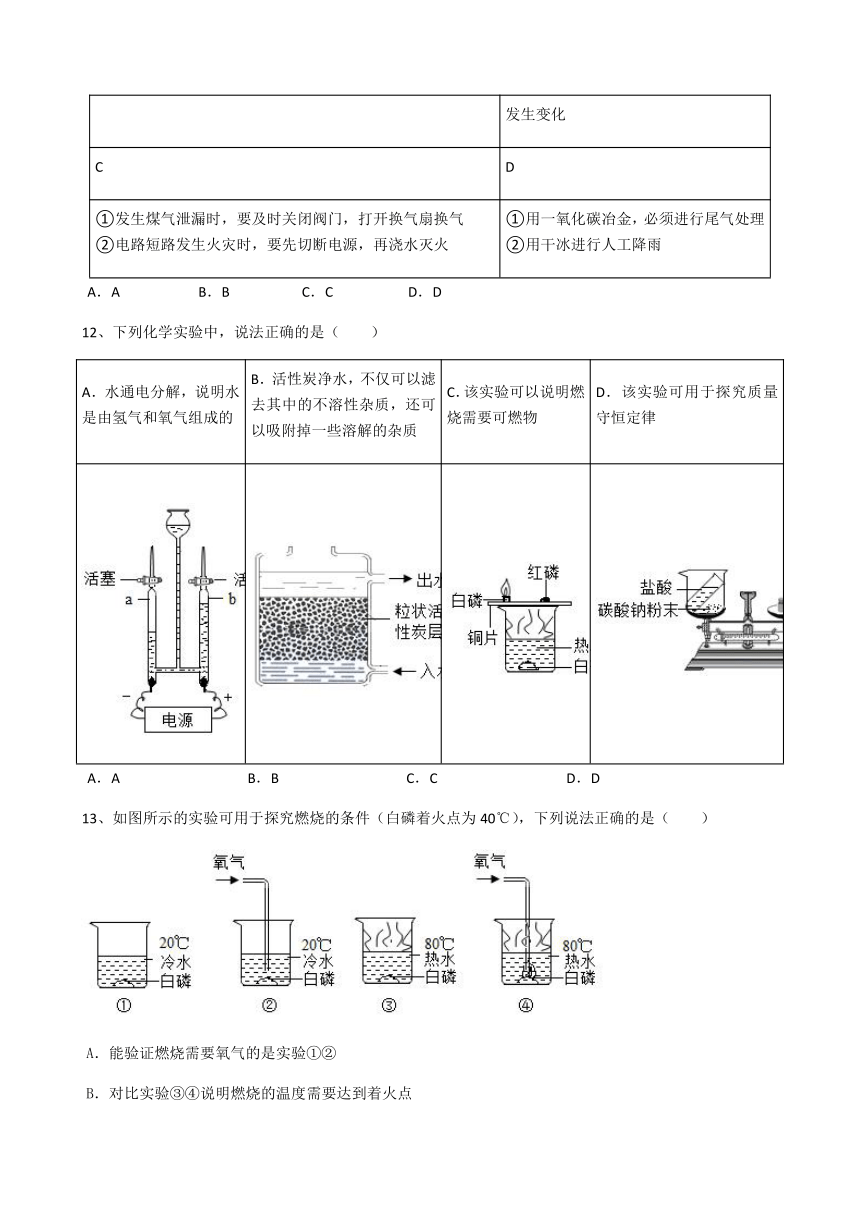

13、如图所示的实验可用于探究燃烧的条件(白磷着火点为40℃),下列说法正确的是( )

A.能验证燃烧需要氧气的是实验①②

B.对比实验③④说明燃烧的温度需要达到着火点

C.省略实验①也能探究燃烧的条件

D.实验④中现象为白磷燃烧,发出黄色火焰,生成五氧化二磷

二、填空题:

1、在研究燃烧需要什么条件的活动中,进行了如下两个实验:

实验1.点燃一支蜡烛,观察它在空气中的燃烧现象,然后将一个涂有凡士林的钟罩倒扣在蜡烛上(如图甲),观察此时蜡烛燃烧的现象。

实验2.将一根火柴折断,分成火柴头和火柴梗两部分,所示放在铜片上,用酒精灯加热铜片,如图乙,观察现象。试回答下列问题。

(1)实验1中研究的问题是 燃烧是否需要氧气参与。

(2)实验2中支持可燃物着火点不同的证据是火柴头先燃烧,火柴梗后燃烧 。

2、实验小组用微型实验装置“W”型玻璃管进行探究实验。

(1)用如图1装置(夹持仪器略去)探究可燃物的燃烧条件

实验步骤:

I.通入N2,将?W?管右侧部分放入热水中,a、b?处白磷均不燃烧

II.通入空气,a?处白磷不燃烧,b?处白磷燃烧。

知识卡片:

白磷的着火点为40℃,P2O5能与水反应。

①a处反应的化学方程式为 2P2O5 。实验过程中,能说明可燃物燃烧需要氧气的现象是通入N2,b处白磷不燃烧,通入空气,b处白磷燃烧 。

②关于该实验的说法中正确的是ABC (填序号)。

A.湿棉花可以吸收白烟

B.烧杯中热水的作用是提供热量

C.步骤 II中,a?处白磷不燃烧的原因是温度没有达到着火点

(2)图2用W玻璃管进行CO还原CuO实验。

装置中c处反应的化学方程式为 ,d处现象澄清石灰水变浑浊 。

注入过氧化氢溶液

(3)如图3所示,将注射器中的过氧化氢溶液推入管中与二氧化锰接触。下列说法正确的是ABC (填序号)。

A.过氧化氢分解能生成氧气

B.若m处粉末是木炭粉,能看到木炭燃烧

C.若m处粉末是硫粉,n处应接有尾气处理装置

D.若m处粉末是铜粉,能看到粉末由黑色变为红色

3、燃烧时我们熟悉的现象,我们用实验的方法来探究燃烧的条件:

(1)图一的四个实验中,只能得出燃烧需要氧气的结论是 A.实验D中主要利用了铜片良好的导热 性,烧杯中的水在实验中没有起到的作用是A .

A.作反应物B.隔绝空气C.升高温度

(2)图二的装置与图一中D装置相比,其优点是产生的五氧化二磷不污染环境 .欲使图二中的红磷着火,可将试管从水中取出并擦干试管外壁 后才能对试管加热.

(3)将装有某气体的大试管口躺下垂直插入水中,使试管罩住白磷(如图三所示),结果观察到了“水火相容”的奇观,则大试管所装气体可能是氧气 .

4、(1)小明同学用图示装置探究燃烧的条件,得到以下事实:①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。该实验中,能证明可燃物通常需要接触空气才能燃烧的实验事实是 ③④(填序号,下同);能证明可燃物必须达到一定的温度(着火点)才能燃烧的实验事实是②④ 。

(2)小英同学在学习了燃烧所需的条件后,注意到一张纸容易燃烧,而卷成纸团却不易燃烧;联想到细铁丝受热后,在空气中一般只产生红热现象,而在氧气中能剧烈燃烧。于是引发思考,并进行了实验探究。请你协助回答下列有关问题:

[发现问题]可燃物燃烧的剧烈程度与哪些因素有关呢?

[提出猜想]

猜想①:燃烧的剧烈程度可能与 氧气的浓度有关;

猜想②:燃烧的剧烈程度可能与可燃物与氧气的接触面积 有关。

将实验操作、实验现象及结论填写完整:

验证猜想 实验操作 实验现象 实验结论

猜想① 氧气的浓度越大,燃烧越剧烈

猜想②

_________燃烧越剧烈

[结论应用]请你结合工业生产或生活中的实例,就如何使燃料得到充分燃烧从而达

到节约能源的目的,提出一条具体的建议: 将煤或其他燃料加工成粉末状或气体(或燃料燃烧时不断的鼓入空气)。

参考答案

一、选择题:

1、A 2、C 3、D 4、A 5、C 6、D 7、A 8、D 9、B 10、B

11、D 12、B 13、C

二、填空题:

1、解:(1)点燃一支蜡烛,观察它在空气中的燃烧现象,然后将一个涂有凡士林的钟罩倒扣在蜡烛上(如图甲),观察此时燃烧的蜡烛慢慢熄灭了,此实验1研究的问题是燃烧需要氧气;故填:燃烧是否需要氧气参与;

(2)实验2中,观察到火柴头先燃烧,火柴梗后燃烧,这一现象说明两种可燃物的着火点不同;故填:火柴头先燃烧,火柴梗后燃烧。

2、解:(1)①a处白磷燃烧生成五氧化二磷,反应的化学方程式为:4P+5O22P2O5;

实验过程中,能说明可燃物燃烧需要氧气的现象是通入N2,b处白磷不燃烧,通入空气,b处白磷燃烧。

故填:4P+5O22P2O5;通入N2,b处白磷不燃烧,通入空气,b处白磷燃烧。

②A.湿棉花可以吸收白烟中的五氧化二磷,该选项说法正确;

B.烧杯中热水的作用是提供热量,使温度达到可燃物着火点,该选项说法正确;

C.步骤 II中,a?处白磷不燃烧的原因是温度没有达到着火点,该选项说法正确。

故填:ABC。

(2)装置中c处氧化铁和一氧化碳反应生成铁和二氧化碳,反应的化学方程式为:CuO+COCu+CO2;

d处澄清石灰水变浑浊。

故填:CuO+COCu+CO2;澄清石灰水变浑浊。

(3)A.过氧化氢分解能生成氧气,该选项说法正确;

B.若m处粉末是木炭粉,能看到木炭燃烧,该选项说法正确;

C.若m处粉末是硫粉,n处应接有尾气处理装置,以防止二氧化硫污染环境,该选项说法正确;

D.若m处粉末是铜粉,能看到粉末由红色变黑色,该选项说法不正确。

故填:ABC。

3、解:(1)由题目的信息可知:图一的四个实验中,只能得出燃烧需要氧气的结论是A;实验D中主要利用了铜片良好的导热性,烧杯中的水在实验中没有起到的作用是:作反应物;故答案为:A;导热;A;

(2)图二的装置与图一中D装置相比,其优点是:产生的五氧化二磷不污染环境;欲使图二中的红磷着火,可将试管从水中取出并擦干试管外壁后才能对试管加热;故答案为:产生的五氧化二磷不污染环境;擦干试管外壁(合理即可)

(3)将装有某气体的大试管口躺下垂直插入水中,使试管罩住白磷(如图三所示),结果观察到了“水火相容”的奇观,则大试管所装气体可能是氧气;故答案为:氧气;

4、解:(1)该实验中,③④中都是白磷在热水中,不一样的条件是一个通入了空气,一个没通,结果不一样,说明可燃物通常需要接触空气才能燃烧;能证明可燃物通常需要接触空气才能燃烧的实验事实是(填序号):③④②④中的白磷都通入了空气,一个在热水中,一个在冷水中,结果不一样,说明可燃物必须达到一定的温度(着火点);能证明可燃物必须达到一定温度(着火点)才能燃烧的实验事实是(填序号):②④.故答案为:③④、②④;

(2)据题意:一张纸容易燃烧,而卷成纸团却不易燃烧;细铁丝受热后,在空气中一般只产生红热现象,而在氧气中能剧烈燃烧。可知猜想如下:①氧气的浓度②可燃物与氧气接触的面积;我们可做如下实验操作:

实验操作 实验现象 实验结论

将两块红热的木炭分别放入盛有氧气和空气的集气瓶中 盛有氧气的瓶中的木炭燃烧的更剧烈,发出白光

取质量相等的两块镁,其中一块磨成粉末,都在空气中点燃 镁粉的燃烧程度比镁块的剧烈 与氧气的接触面积越大

【结论应用】从增大可燃物与氧气的接触面积和氧气的浓度方面考虑,为使燃料得到充分的燃烧,可将煤或其他燃料加工成粉末状或气体(或燃料燃烧时不断的鼓入空气)

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件