必修1教学重点及建议

图片预览

文档简介

课件121张PPT。高中地理必修1教学重点及建议天津市教育教学研究室

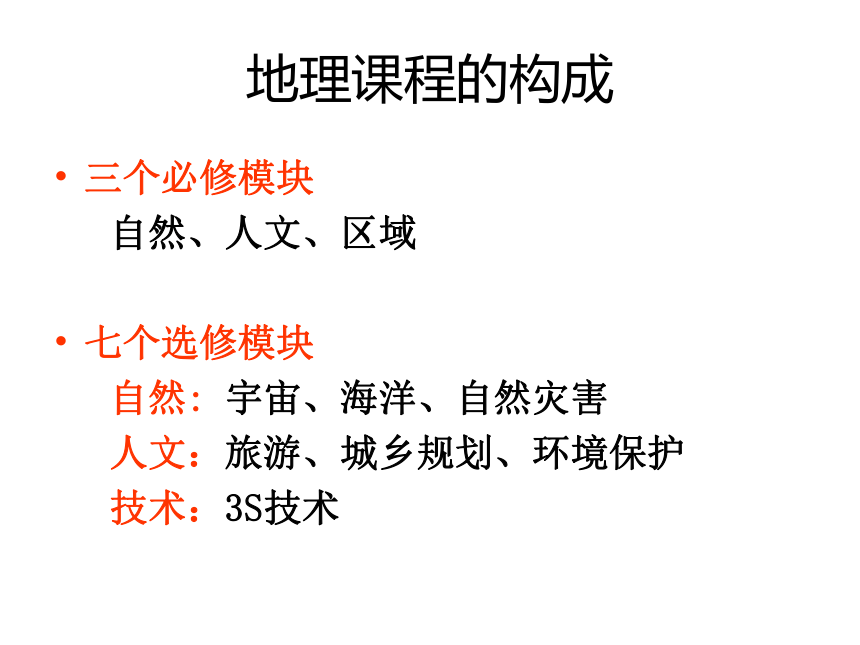

王 丽地理课程的构成三个必修模块

自然、人文、区域

七个选修模块

自然: 宇宙、海洋、自然灾害

人文:旅游、城乡规划、环境保护

技术:3S技术

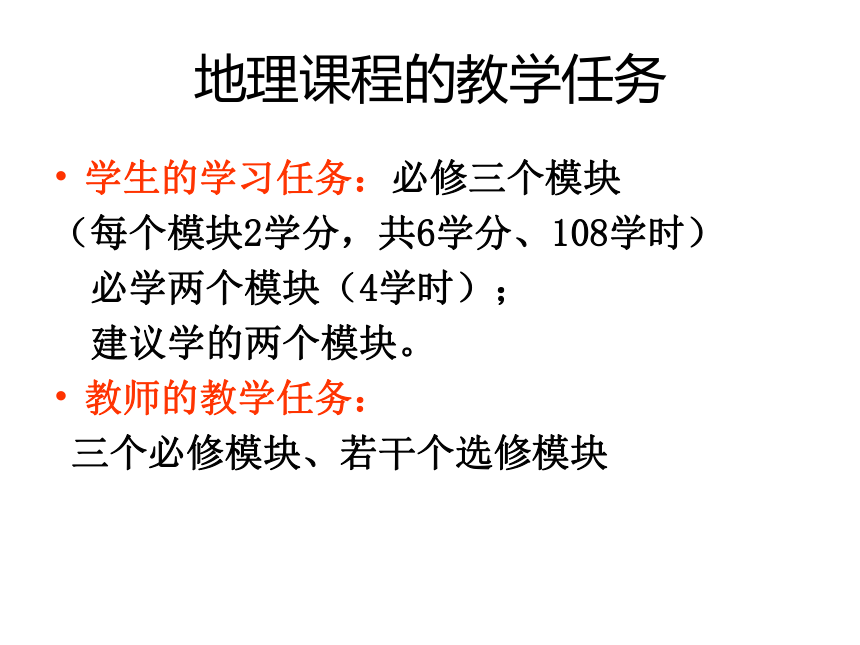

地理课程的教学任务学生的学习任务:必修三个模块

(每个模块2学分,共6学分、108学时)

必学两个模块(4学时);

建议学的两个模块。

教师的教学任务:

三个必修模块、若干个选修模块

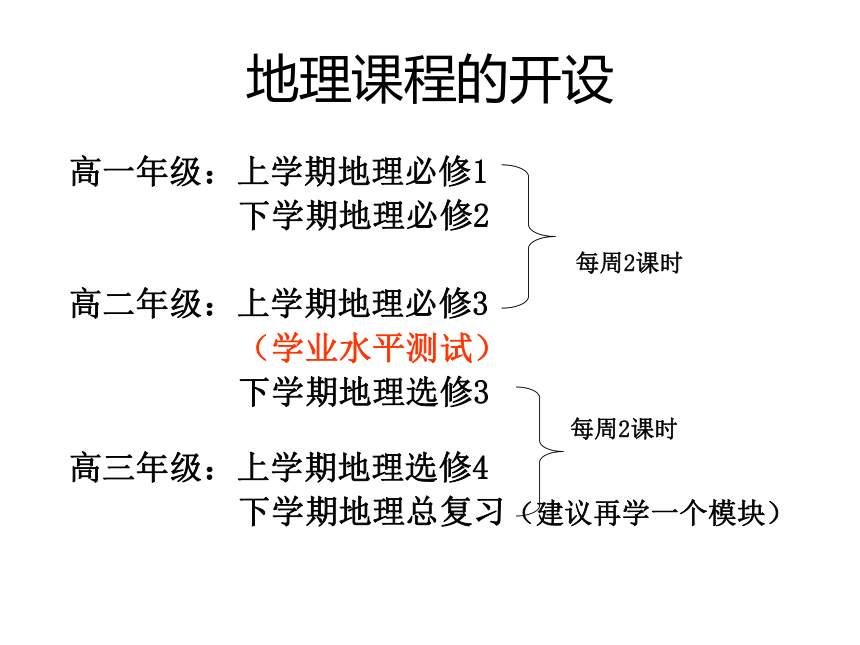

地理课程的开设 高一年级:上学期地理必修1

下学期地理必修2

每周2课时

高二年级:上学期地理必修3

(学业水平测试)

下学期地理选修3

每周2课时

高三年级:上学期地理选修4

下学期地理总复习(建议再学一个模块)中图版地理教科书的结构 高中必修1 共四章,十三节

每章的栏目:主要内容、课题;

每节的栏目:探索、学习指南、阅读、案例研究、实验、思考、读图练习、复习题、检查进度等栏目。

利用这些栏目完成课标任务,这不仅仅是狭义的知识学习任务。中图版地理教科书的结构 栏目:“课题” 1+1+1+1+1=4

正午太阳高度角的变化证据(日影长短变化规律)

模拟大气的温室效应

画出自然地理要素之间的影响链

我的一日生活与自然资源

每章开始学习就做。教科书中有“检查进度”栏目

中图版地理教科书的结构 栏目:“探索” 4+3+2+4=13

体现了地理科学的性质(实验、验证)

教师先做,再演示或指导学生做

能用尽量用,也可以创造替代实验

依事实为依据,让学生信服

提出修改建议

组织学生利用好这些栏目的条件查找资料,扩大相关知识面;

制订学生活动方案;

环境观察型的,社会调查型的,角色扮演型的,动手操作型的。

明确学生的任务;

总结活动的结论。组织学生利用好这些栏目的条件替换过时的、远离学生的案例材料;

回避人文捏造的、理想化的模式图;

把握教科书内容要准、要抓重点;

对课程标准理解要到位;

中图版地理教科书的结构 栏目: “阅读” 2+3+1+6=12

有知识性的,有原理性的

对于知识性的可充分利用课堂时间阅读

对于原理性的可视学生的学习兴趣和能力来决定如何使用,使用到什么程度

要注意及时反馈、交流

也可以自选自编其他相关的阅读材料

一般不是课程标准要求必学的内容,但教师要

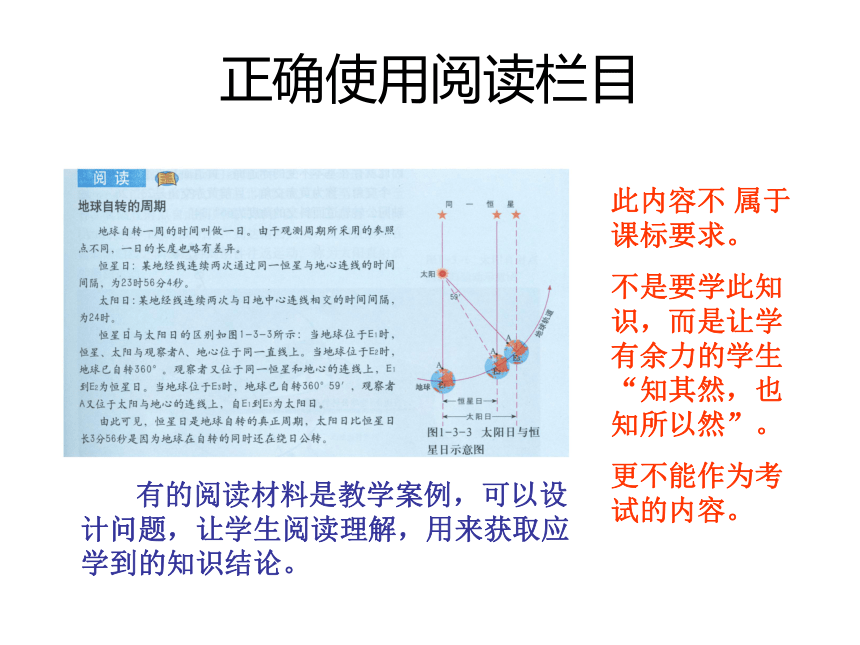

阅读、备教正确使用阅读栏目此内容不 属于课标要求。

不是要学此知识,而是让学有余力的学生“知其然,也知所以然”。

更不能作为考试的内容。 有的阅读材料是教学案例,可以设计问题,让学生阅读理解,用来获取应学到的知识结论。中图版地理教科书的结构 栏目: “案例” 4+2+2+2=10

有事实、有现象;

有的包含着原理,而有的不包括;

其功能本应是学生探究的材料;

阅读后,让学生提问题,或解答教科书中的问题,应充分利用。

中图版教科书的结构 栏目:“思考”、“学习指南”、“复习”

是学科知识学习重点的提示

有的还有学习方式的提示

要依据课程标准来梳理,可以直接用,也可以改造使用课 时 安 排 建 议 第一章(9课时)

第一节(1课时)

第二节(1课时)

第三节(3课时)

第四节(2课时)

案例、课题、测评等(2课时)

课 时 安 排 建 议 第二章(10~11课时)

第一节(4~5课时)

第二节(2课时)

第三节(2课时)

案例、课题、测评等(2课时)

课时安排建议 第三章(5课时)

第一节(2课时)

第二节(1课时)

案例、课题、测评等(2课时)

课 时 安 排 建 议 第四章(7课时)

第一节(2课时)

第二节(1课时)

第三节(2 课时)

案例、课题、测评等(2课时)

共32课时(期中、期末测评考试,4课时)

高中地理必修 1 教学重点及教学建议天津市教育教学研究室

王 丽

2009年7月 1.宇宙中的地球 ·描述地球所处宇宙环境,运用资料说明地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星

各种不同的天体;宇宙中的基本天体;天体都在高速运动;四个层次的天体系统;太阳系的主要成员;恒星、行星、卫星、彗星、流星之间的区别;地球是太阳系的八大成员之一,在质量、体积、运动轨道等方面与其他行星没有显著的不同;由于八大行星、矮行星等绕日运动,互不干扰,使地球具有安全的宇宙环境,由于日地距离适中,使地球表面保持适宜的温度和液态水,地球的体积、质量适中,形成了适中的引力和大气层,这些共同构成了地球生物生存的环境条件,地球是宇宙中既普通又特殊的行星。

依据标准,利用补充、筛选教材;把握知识要点,不遗漏,不超标,关键是怎样学,如何教。

要让学生描述给图。用手里的图;

让学生说,也可以让学生写;

分别描述太阳、月球、地球,以及任何一颗行星;

地球生命的形成条件、原因是比较分析的过程,不仅仅是描述,先分析,再描述。

课堂是学生活动的空间,教师不能专占、独裁!

在宇宙环境中看八大行星图 地理课堂教学建议 看了这幅图,你们能否准确说出今天我们要学习的主题?---------“太阳系”

地理课堂教学建议 之所以学习“太阳系”,因为这是我们地球的家。那么我们的家什么样?利用这些材料,你认为可以从哪些方面来描述呢?

地理课堂教学建议 太阳的地位、九大行星的排序、外表形状、轨道,及表格中的项目等(重方法、过程,而不是知识本身)。

发现太阳系之最、介绍地球;关于太阳系你还想知道什么?有什么疑问?设计多样化活动主题等等。

地理课堂教学建议 地球是九姊妹中的佼佼者。因为她孕育了生命。科学研究表明,地球生命诞生的最重要条件是具有液态水。而其他行星尚没有发现生命,是因为不具有这个条件。那么地球的这个条件主要受什么因素影响呢?

日地距离

地理课堂教学建议 与地球位置特点最接近的有月球。而月球为什么没有发现生命呢?那里有什么必要条件与地球不一样?-----空气。

月球上为什么没有空气呢?-----

质量、体积太小------月引力太小。

地理课堂教学建议学习有关九大行星、卫星

的资料,扩大知识,

引发兴趣 。阐述太阳对地球的影响 太阳是巨大炽热的气体球,主要成分是氢和氦;太阳的能量来源于内部高温、高压状态下的核聚变反应;太阳以电磁波辐射的方式源源不断地释放能量;地球上的煤、石油是地质时期储存的太阳能;太阳能量是地球上的水循环、大气运动、生物活动的根本动力,决定了地理环境的基本特征,与人类日常活动息息相关;太阳黑子是由于光球层上温度低的区域出现的暗黑色斑点;太阳耀斑是太阳色球层上一些区域突然增亮,释放出巨大能量的现象;黑子、耀斑是太阳活动的主要标志;太阳活动的周期为11年;太阳活动的高峰年,地球上反常气候出现的几率增多,地球高层的电离层会受到干扰,影响无线电通讯,地球磁场受到干扰,使磁针不能正常指示南北,造成“磁暴”现象;太阳活动对地球自然环境有重要影响。

利用诗、歌等文学作品中对太阳的赞美、描述,联系生活实际来来阐述太阳对地球的影响,“地球上哪些现象与太阳有关?结合跨学科知识思考、回答” 。先两人一组讨论,然后请大家一起来归纳出若干方面。教师可以准备出一些数据、资料等,补充、提升学生的认识。

分析地球运动的地理意义 地球自转与公转的方向、周期等基本特征;黄赤交角的产生及其影响;太阳光照射在地球上,形成了地球上昼半球、夜半球、以及昼夜两半球的过渡地带,称为晨昏线(圈);地球自转形成了昼夜更替现象;地球自转形成了地方时,国际社会依据地方时划分了时区,并规定了区时,我国采用首都北京所在东八区的区时(称北京时间)为全国统一使用的时间;地球自转形成了地转偏向力,北半球做水平运动的物体向右偏,南半球做水平运动的物体向左偏;地球公转形成了地球上正午太阳高度、昼夜长短的空间分布规律和时间变化规律,以及四季等地理现象;天文含义的四季,中国传统上划分的四季;气候统计工作划分的四季。

有探究性,要让学生观察、发现,描述、归纳;重点是四个节气的比较分析过程;教师列表,给学生提供了观察点、发现点、比较分析点、归纳点,让学生两两合作完成;当然,必要时让学生在地球上,或地球日照图上加辅助线等,再观察,降低学生空间思维的难度。

不要变式,要从四至点图入手,时空规律不要混乱。探究的难度要适度。

合理使用示意图这两幅图在教学中的作用有何不同?分别在什么情况下使用?用来分析什么规律?地球自转的地理意义(质检模拟图)地球绕日公转轨道图

地球公转的地理意义(质检题表) 说出地球的圈层结构; 概括各圈层的主要特点。

地球分为内部圈层与外部圈层;根据地震波在地下不同深度传播速度的变化,把地球内部主要划分为地壳、地幔、地核三个圈层;地球外部圈层包括大气圈、水圈、岩石圈、生物圈;各圈层的主要特点。

提供图文材料,创设情境,让学生说,让学生发现,有认识、有印象即可。

(介绍组织的市级研究课:大港一中 苏志红老师)1.4 地球的圈层结构 授课教师:苏志红[课标要求] 说出地球的圈层结构,

概括各圈层的主要特点。 这就是我们美丽的家园,我们看到了她的外貌,是否想了解她的内部呢?今天我们就解剖地球,走进地球。水 圈大 气 圈生 物 圈

岩石圈地核地幔布置探究活动探险任务: (讨论10分钟)确定、说明你们探险的空间范围。

2 你们有可能遇到哪些困难?

3 需要带什么必要的装备?为什么?

在探险中,你们能看到哪些现象?

概括你所探险圈层的主要特点,尽可能精练地表达。

内部圈层大气圈水圈生物圈讨论要求 可以参考教科书中的内容;联系课外知识;小组发言,其他小组可以质疑;边讨论,边整理知识。 (师生互动20分钟) 下面的几幅图片,向学生提示了各圈层的特点和关系。2.自然环境中的物质运动和能量交换 运用示意图说明地壳内部物质循环过程。

形成三大类岩石的内、外力作用条件;三大类岩石与岩浆之间相互转化的内、外力作用条件;能运用示意图说明地壳内部物质的循环过程及条件;能运用知识结构图示表示三大类岩石与岩浆之间相互转化的关系。

插图

1 地球内部物质是由什么组成的?

2 在野外我们看到的地壳物质有什么?

3 这些物质是如何相互转化、循环的?

4 现知道相互之间的因果关系,在进一步讨论其转化条件。

结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素 内力作用的能量来源;岩浆活动、地壳运动、变质作用是内力作用的重要表现形式;岩浆活动形成火山地貌及火山喷发现象;地壳运动分为水平运动和升降运动,两种运动方式常相伴存在;地壳运动引起岩层的变形、变位称地质构造;地质构造分为褶皱和断裂构造(含断层);褶皱形成高山、谷地,是地貌形成的基础,世界上绝大部分山脉都是褶皱山脉;断层分为地垒和地堑;由地垒、地堑形成的典型地貌;外力作用的能量来源;外力作用的五种表现形式;风化作用及其风化壳,对其他外力作用的影响;风力的侵蚀、沉积形成的主要地貌类型;流水的侵蚀、沉积形成的主要地貌类型。

给出不同形态的地质构造图片,让学生知道这些地质构造的名称;

让学生思考、回答:自然界什么现象是这些地质构造的形成动力?找出一一对应关系,再告诉学生这些现象、动力在地质学中被称地质作用。从现象到结论,从感性到理性的认知过程,学生易懂、印象深。

结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素 图片

绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响 各气压带、风带分布的大体纬度范围(相互位置关系);能在图中填写各气压带、风带的名称;各气压带、风带的气流运动状态;在各气压带、风带控制下,在形成的不同气候(气温、降水、气压、风等)特征;由于太阳直射点的季节移动,引起气压带、风带随季节有规律地移动;说出受气压带、风带交替控制下,形成的气候特征。

复习热力环流的形成;

再复习三力对风的影响;

让学生在图上画出三圈环流的流向,并简单说明其形成过程。(见图)运用简易天气图,简要分析锋面、低压、高压等天气系统的特点 冷锋、暖锋、低气压、高气压等天气系统;在冷锋、暖锋、低气压、高气压等不同天气系统的气流运动状况、云雨的范围,及其影响下形成的主要天气。

气压场不可见,主要利用图来分析:

先看一、七月气压分布图,知道气压中心是如何形成的;

分析闭合等压线的风向,分别画出四幅图,比较其特点,发现、总结其规律。

比较分析其天气特点,找出规律;

对于气流,学生有感性体验,可以联系生活引入:

冷、暖气流的密度差异与运动的特点 锋面为什么会倾斜?

联系我国冬夏气流运动(盛行风)方向的不同,理解锋面的运动及锋面的类型。

让学生在图上识别冷、暖锋面,比较、发现其不同的标志。

3.自然环境的整体性和差异性 举例说明某自然地理要素在地理环境形成和演变中的作用

自然地理环境是由地形、气候、水文、生物、土壤五种基本自然要素构成的;任何要素在自然环境中都有其不可替代的重要作用;任何要素发生变化,都会导致其他要素,乃至整个地理环境的改变。举例说明地理环境的形成和演变,是直接或间接地由于某自然地理要素变化的结果。

每位学生列举五种不同的自然要素,写下来,交组长,整理后写在黑板上;

找共性,合并,归纳出五种要素;

举例说明其间的因果联系,每人选两种要素,说明其互为因果。

是否有相互没有联系的要素?这就是地理环境的整体性!

“探究”与合作学习

教学案例地理环境的整体性 今天我们研究的内容是“地理环境的整体性”。地理环境是由不同的要素组成的,大家还记得是哪些要素吗?

学生回答:气候、水文、生物、土壤、地貌。

教师板书:

气候

水文 地貌

土壤 生物

图中是什么景观?(洼地、水塘)你们能想象这里是上世纪50年代我校附近的景象吗? 承转,设计探究情境当时像这样的洼地我们天津还有很多,小的叫池塘,大的叫洼淀。在洼淀里有很多鱼虾蟹,还生长着许多芦苇等禾本植物。

人们还利用这些土地、气候条件大面积种植了水稻。所以,当时天津有“北方小江南”的美誉。

天津过去为什么多洼淀、池塘呢?布置学生的探究活动利用手中的资料,分析天津各自然要素主要特征,探究各自然要素与“洼淀众多”的联系。时间5分钟。

探究材料:天津地理环境特征,并配有阅读提示。

天津的地形京津的地势位置天津的降水特点海河自然水系图(根治海河前)目前的海河水系特点探究问题、任务用这些图来分析、讨论天津对洼淀、池塘的自然原因。

若困难,再做如下提示:

天津降水有何特征?

这与天津洼淀众多有何联系?

?

天津河流有何特征?

这与洼淀形成有何联系?

普遍联系,逻辑承转,辨证思维“多洼淀”是哪个要素的特征?受什么要素影响形成的?

大家再想想,洼淀众多对其他自然要素又产生了怎样的影响呢?举例说明。

在下图中画出箭头,表示“天津曾经多洼淀”这一地理特征的形成过程。

表示各要素之间的因果联系学生活动:

气候

水文 地貌

土壤 生物

研究洼淀,找到了此联系。再想想,其他要素之间存在什么联系呢?仍以天津为例。 启发:夏季去蓟县玩。你觉得市里热还是蓟县热?这说明哪些自然要素之间发生的影响呢?再想想还有什么类似的例子。

点拨:树叶落到土壤表面会增加土壤有机质,土壤肥沃又易于植物生长。冲积平原,土层深厚。冲积土层疏松,易地表水入渗等。

启发:

在自然环境中,各自然要素之间是否都有联系?请你列举正例或反例。

举例说明各要素之间的因果联系学生活动:

气候

水文 地貌

土壤 生物

落实情感、态度、价值观目标现在我们学校周围还有洼地和芦苇塘吗?现在天津还被称作“北方的小江南”吗?为什么?

从讨论中得知,是自然和人为因素使天津洼淀不断减少。那么,洼淀减少对天津地理环境产生了哪些影响呢?

天津地理环境变迁的案例这说明了什么道理?

人类与地理环境之间究竟应该建立怎样一种联系呢?

树立地理环境整体性观念,保持自然生态的平衡等等。

对地理要素及其环境有何认识?任何一个要素的变化,都会直接或间接影响其他要素,乃至整个地理环境的变化。

牵一发

而动全身

为什么建设三峡大坝几经论证,最还有1/3的人持不支持的态度? 运用地图分析地理环境的地域分异规律 反映地理环境地域分异的主要标志是植被、土壤或动物的差异;

地理环境的地域分异规律包括由赤道到两极的地域分异、从沿海向内陆的地域分异,由山麓到山顶的地域分异。

能运用图像材料识别不同类型的地域分异,并分析影响其形成的基本因素。

地理环境的地域分异探究情境:小组竞赛、

主题:自然景观欣赏

规则和要求:

1 哪个小组能观赏到的种类更多。

说明这些自然景观的分布规律;发现形成其分布的影响因素;简述其形成原因。

选出组长和发言人,每个学生不能重复发言。

小组表现评分三级,学生得分为优、良、合格。

小组活动:(1)讨论5分钟;(2)讨论10分钟。

地理环境的地域分异

活动(1)

选择旅行路线,说明为什么这样选择?

活动(2)

说明看到什么自然景观;如何分布的?受什么因素影响?此因素是如何影响的?

给出各自然带名称;

让学生在理想大陆自然带空白图中填出各自然带名称。知识落实4.自然环境对人类活动的影响 举例说明地表形态对聚落及交通线路分布的影响。

地表形态包括山地、高原、平原、谷地、盆地等不同类型;聚落包括乡村和城市两大类型;举例说明地表形态对聚落分布的影响;受地表形态影响的交通线路主要有铁路、公路和水运;举例说明地表形态对交通线路分布的影响。

1 举例可以任选,如地形影响城市、交通(中国城市、交通分布图)

气候影响农业等。教材中的材料为首选,其他为补充,不要讲特例。

2 要让学生举例,有初中基础和生活经验,学生可以说一些;

3 教师首先让学归纳自然环境要素、人类活动现象,再一一对号,找关系;

学习的主体是学生,不是教师,如教练员,指导运动员练,而不是自己练,可是我们其他学科的教师多为自己练,学生看。根据有关资料,说明全球气候变化对人类活动的影响 全球气候变化的含义;主要表现及形成的主要自然原因和人为原因;全球气候变化对人类活动的影响及其地域差异。

《全球气候变化对近代人类活动和社会发展的影响》

天津二中 孔丽娜

2007-1-18

设计问题情境,组织探究材料 世界之巅———珠穆朗玛峰峰顶覆盖的千年积雪30余年来正在不断融化变薄, 雪面高程33年持续下降了约1.3米。 海水“侵袭”前后的图瓦卢居民住宅南太平洋岛国图瓦卢的美丽海岸线2004-2-19 南极磷虾是南大洋海洋生物的食物链的中心,是维持南大洋海洋生态平衡的关键。它们群体活动在南极冰冷的海水中,它们以海洋浮游生物和海藻为主要食物。与上世纪70年代中期相比,现在磷虾的总量只有那时的五分之一,下降相当明显。 非洲乞力马扎罗山 非洲乞力马扎罗山的冰川面积在1912~2000年间减少了81%。1889年它完全由冰雪围绕,今天只剩下15%由冰雪围绕,且主要由季节性冰雪覆盖。 1.1万年来规模最大的南极拉森-B冰架于2002年崩裂了。 在1995年~2002年间,南极半岛失去了大约1.25万平方公里的冰架,相当于卢森堡国土面积的四倍。

阅读了以上材料后,你能得出哪些结论?你能提出哪些疑问?

分析以上案例,主要是地理环境哪个要素发生了变化,而造成了其他地理事物的变化?

(这是原来的提问)

思考

在这些问题和话题中,选出最有价值的,做为下一步学习、探究的主题。

1、全球变暖对近现代人类活动和社会发展的影响主要表现在哪几个方面?

2、根据本组的兴趣、知识积累选择小组探究方向,就某一个方面的影响作出具体分析。

可采用多种表述形式(如文字、图表、漫画等)

小组探究 全球气温升高了; 什么原因造成的? 什么后果? 利弊如何? 谁受其危害? 严重吗? 分组讨论,任选或抓阄,讨论约5分种,滚动播放下面的资料。 气温变化/℃近百年来全球平均气温的变化 珊瑚礁是世界海洋生态系统的重要组成部分之一,对于许多热带鱼类的繁殖来说,是极端重要的。但是5年以前,世界上大多数地区的珊瑚莫名其妙地受到漂白,使得珊瑚的生长速度大为减慢,在有些地区,则干脆就死掉。研究人员注意到,造成这种漂白的原因,正好与海洋温度的升高相吻合。

?全球变暖对近代人类活动和社会发展的影响 一、对工农业生产的影响

二、对生态环境的影响

三、对人类健康的影响

工业农业生态系统 海平面和海岸带 自然灾害讨论:遏制全球变暖,我能做些什么?

要求:每组成员逐个说出提案,评选点子最多或点子最优小组。

友情提示:组内合作,发挥全组优势。

(此活动效果很好)

小组竞赛 这是2006年3月1日在葡萄牙比什普镇拍摄的风力发电装置。

??? 人类要控制二氧化碳等温室气体排放,关键在于减少对化石能源的依赖。应从两方面着手:一是在可控核聚变、生物发电等新能源技术的研究方面取得突破;二是制定合理的政策推动节能技术发展、推广风能和太阳能的使用。? 这是2001年6月14日,一面二氧化碳排放警示屏竖立在巴黎市政府广场上。

?? 屏幕上显示的数字为2亿,下端的提示写着“如果我们在冬季能将家里的暖气温度下调1度的话,那么每星期就能减少2亿公斤的二氧化碳排放量”。

这是在澳大利亚珀斯一个农场,羊群背上特殊的背包来搜集和记录甲烷的排放量。《新科学家》网站2004年转载《疫苗》杂志的报道说,出乎一般人预料,全球排放的甲烷气体中,约20%来自羊、牛等反刍动物打嗝、放屁排出的气体,而甲烷是导致全球变暖的主要气体之一。

澳大利亚“联邦科学与工业研究组织”研究小组开发了一种疫苗,可以抑制反刍动物瘤胃中产生甲烷气体的微生物。 这是2006年8月3日,一名美国西雅图公共事业部门的工作人员在查水表的路途中使用电踏板车。

??? 这种电踏板车不但节约能源,还能减少温室气体的排放。 这是2006年5月25日,一名肯尼亚农夫在照看树苗。

联合国环境规划署11月8日在内罗毕发起“为地球植树:10亿棵树运动”,旨在发动全球各个领域采取虽微小但实用的一步来对抗气候变化的挑战。 气候变化的适应对策

1.控制温室气体排放(如提高能源利用技术和效率,采用新能源)

2.增加温室气体吸收(如植树造林和采用固碳技术)

3.适应气候变化(如培养新的农作物品种,调整农业生产结构,规划和建设防止海岸侵蚀的工程等)

4.政府可能采取的政策手段(如实行直接控制、应用经济手段、鼓励公众参与等措施)

5.努力加强国际合作(如《京都议定书》的执行)

以某种自然资源为例,说明在不同生产力条件下,自然资源的数量、质量对人类生存与发展的意义。 自然资源包括气候资源、矿产资源、水资源、生物资源、土地资源五种基本类型;在原始社会、农业社会、工业社会生产力发展的不同阶段,或当今世界发达国家与发展中国家不同生产力条件下,人类对自然资源需求数量、质量的差异;生产力发展影响人类对自然资源开采、利用的广度和深度;举例说明,在不同生产力条件下,人类对某种(些)自然资源的数量、质量的要求有所不同。

先搞清楚什么是自然资源?

情境假设:不同小组的学生分别处于“不同生产力水平的社会形态”列举人类利用的主要资源;可以填表完成。用不同颜色的笔表示,看哪个小组写得多。

整理归纳,提炼出五种资源类型。

分析各种资源的性质各有何不同。

最后,让学生说一说,利用这些自然分别需要什么技术,可多可少。

各社会阶段都利用的资源是什么?保护自然资源的重要性。

以某种自然灾害为例,简述其发生的主要原因及危害。 自然灾害主要包括地震、火山喷发、泥石流、滑坡等地质灾害,干旱、洪涝、寒潮、台风气象灾害,以及其他多种类型;列举主要的地质灾害或气象灾害,简述其发生的主要原因及对人类生产、生活造成的危害。

1 在教科书中涉及到的自然灾害都可以列举;

2 给出材料让学生分析,或者让学生联系实际来讨论、汇总、归纳。

天津:地震、干旱、扬沙;

江西:洪涝、干旱、台风

王 丽地理课程的构成三个必修模块

自然、人文、区域

七个选修模块

自然: 宇宙、海洋、自然灾害

人文:旅游、城乡规划、环境保护

技术:3S技术

地理课程的教学任务学生的学习任务:必修三个模块

(每个模块2学分,共6学分、108学时)

必学两个模块(4学时);

建议学的两个模块。

教师的教学任务:

三个必修模块、若干个选修模块

地理课程的开设 高一年级:上学期地理必修1

下学期地理必修2

每周2课时

高二年级:上学期地理必修3

(学业水平测试)

下学期地理选修3

每周2课时

高三年级:上学期地理选修4

下学期地理总复习(建议再学一个模块)中图版地理教科书的结构 高中必修1 共四章,十三节

每章的栏目:主要内容、课题;

每节的栏目:探索、学习指南、阅读、案例研究、实验、思考、读图练习、复习题、检查进度等栏目。

利用这些栏目完成课标任务,这不仅仅是狭义的知识学习任务。中图版地理教科书的结构 栏目:“课题” 1+1+1+1+1=4

正午太阳高度角的变化证据(日影长短变化规律)

模拟大气的温室效应

画出自然地理要素之间的影响链

我的一日生活与自然资源

每章开始学习就做。教科书中有“检查进度”栏目

中图版地理教科书的结构 栏目:“探索” 4+3+2+4=13

体现了地理科学的性质(实验、验证)

教师先做,再演示或指导学生做

能用尽量用,也可以创造替代实验

依事实为依据,让学生信服

提出修改建议

组织学生利用好这些栏目的条件查找资料,扩大相关知识面;

制订学生活动方案;

环境观察型的,社会调查型的,角色扮演型的,动手操作型的。

明确学生的任务;

总结活动的结论。组织学生利用好这些栏目的条件替换过时的、远离学生的案例材料;

回避人文捏造的、理想化的模式图;

把握教科书内容要准、要抓重点;

对课程标准理解要到位;

中图版地理教科书的结构 栏目: “阅读” 2+3+1+6=12

有知识性的,有原理性的

对于知识性的可充分利用课堂时间阅读

对于原理性的可视学生的学习兴趣和能力来决定如何使用,使用到什么程度

要注意及时反馈、交流

也可以自选自编其他相关的阅读材料

一般不是课程标准要求必学的内容,但教师要

阅读、备教正确使用阅读栏目此内容不 属于课标要求。

不是要学此知识,而是让学有余力的学生“知其然,也知所以然”。

更不能作为考试的内容。 有的阅读材料是教学案例,可以设计问题,让学生阅读理解,用来获取应学到的知识结论。中图版地理教科书的结构 栏目: “案例” 4+2+2+2=10

有事实、有现象;

有的包含着原理,而有的不包括;

其功能本应是学生探究的材料;

阅读后,让学生提问题,或解答教科书中的问题,应充分利用。

中图版教科书的结构 栏目:“思考”、“学习指南”、“复习”

是学科知识学习重点的提示

有的还有学习方式的提示

要依据课程标准来梳理,可以直接用,也可以改造使用课 时 安 排 建 议 第一章(9课时)

第一节(1课时)

第二节(1课时)

第三节(3课时)

第四节(2课时)

案例、课题、测评等(2课时)

课 时 安 排 建 议 第二章(10~11课时)

第一节(4~5课时)

第二节(2课时)

第三节(2课时)

案例、课题、测评等(2课时)

课时安排建议 第三章(5课时)

第一节(2课时)

第二节(1课时)

案例、课题、测评等(2课时)

课 时 安 排 建 议 第四章(7课时)

第一节(2课时)

第二节(1课时)

第三节(2 课时)

案例、课题、测评等(2课时)

共32课时(期中、期末测评考试,4课时)

高中地理必修 1 教学重点及教学建议天津市教育教学研究室

王 丽

2009年7月 1.宇宙中的地球 ·描述地球所处宇宙环境,运用资料说明地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星

各种不同的天体;宇宙中的基本天体;天体都在高速运动;四个层次的天体系统;太阳系的主要成员;恒星、行星、卫星、彗星、流星之间的区别;地球是太阳系的八大成员之一,在质量、体积、运动轨道等方面与其他行星没有显著的不同;由于八大行星、矮行星等绕日运动,互不干扰,使地球具有安全的宇宙环境,由于日地距离适中,使地球表面保持适宜的温度和液态水,地球的体积、质量适中,形成了适中的引力和大气层,这些共同构成了地球生物生存的环境条件,地球是宇宙中既普通又特殊的行星。

依据标准,利用补充、筛选教材;把握知识要点,不遗漏,不超标,关键是怎样学,如何教。

要让学生描述给图。用手里的图;

让学生说,也可以让学生写;

分别描述太阳、月球、地球,以及任何一颗行星;

地球生命的形成条件、原因是比较分析的过程,不仅仅是描述,先分析,再描述。

课堂是学生活动的空间,教师不能专占、独裁!

在宇宙环境中看八大行星图 地理课堂教学建议 看了这幅图,你们能否准确说出今天我们要学习的主题?---------“太阳系”

地理课堂教学建议 之所以学习“太阳系”,因为这是我们地球的家。那么我们的家什么样?利用这些材料,你认为可以从哪些方面来描述呢?

地理课堂教学建议 太阳的地位、九大行星的排序、外表形状、轨道,及表格中的项目等(重方法、过程,而不是知识本身)。

发现太阳系之最、介绍地球;关于太阳系你还想知道什么?有什么疑问?设计多样化活动主题等等。

地理课堂教学建议 地球是九姊妹中的佼佼者。因为她孕育了生命。科学研究表明,地球生命诞生的最重要条件是具有液态水。而其他行星尚没有发现生命,是因为不具有这个条件。那么地球的这个条件主要受什么因素影响呢?

日地距离

地理课堂教学建议 与地球位置特点最接近的有月球。而月球为什么没有发现生命呢?那里有什么必要条件与地球不一样?-----空气。

月球上为什么没有空气呢?-----

质量、体积太小------月引力太小。

地理课堂教学建议学习有关九大行星、卫星

的资料,扩大知识,

引发兴趣 。阐述太阳对地球的影响 太阳是巨大炽热的气体球,主要成分是氢和氦;太阳的能量来源于内部高温、高压状态下的核聚变反应;太阳以电磁波辐射的方式源源不断地释放能量;地球上的煤、石油是地质时期储存的太阳能;太阳能量是地球上的水循环、大气运动、生物活动的根本动力,决定了地理环境的基本特征,与人类日常活动息息相关;太阳黑子是由于光球层上温度低的区域出现的暗黑色斑点;太阳耀斑是太阳色球层上一些区域突然增亮,释放出巨大能量的现象;黑子、耀斑是太阳活动的主要标志;太阳活动的周期为11年;太阳活动的高峰年,地球上反常气候出现的几率增多,地球高层的电离层会受到干扰,影响无线电通讯,地球磁场受到干扰,使磁针不能正常指示南北,造成“磁暴”现象;太阳活动对地球自然环境有重要影响。

利用诗、歌等文学作品中对太阳的赞美、描述,联系生活实际来来阐述太阳对地球的影响,“地球上哪些现象与太阳有关?结合跨学科知识思考、回答” 。先两人一组讨论,然后请大家一起来归纳出若干方面。教师可以准备出一些数据、资料等,补充、提升学生的认识。

分析地球运动的地理意义 地球自转与公转的方向、周期等基本特征;黄赤交角的产生及其影响;太阳光照射在地球上,形成了地球上昼半球、夜半球、以及昼夜两半球的过渡地带,称为晨昏线(圈);地球自转形成了昼夜更替现象;地球自转形成了地方时,国际社会依据地方时划分了时区,并规定了区时,我国采用首都北京所在东八区的区时(称北京时间)为全国统一使用的时间;地球自转形成了地转偏向力,北半球做水平运动的物体向右偏,南半球做水平运动的物体向左偏;地球公转形成了地球上正午太阳高度、昼夜长短的空间分布规律和时间变化规律,以及四季等地理现象;天文含义的四季,中国传统上划分的四季;气候统计工作划分的四季。

有探究性,要让学生观察、发现,描述、归纳;重点是四个节气的比较分析过程;教师列表,给学生提供了观察点、发现点、比较分析点、归纳点,让学生两两合作完成;当然,必要时让学生在地球上,或地球日照图上加辅助线等,再观察,降低学生空间思维的难度。

不要变式,要从四至点图入手,时空规律不要混乱。探究的难度要适度。

合理使用示意图这两幅图在教学中的作用有何不同?分别在什么情况下使用?用来分析什么规律?地球自转的地理意义(质检模拟图)地球绕日公转轨道图

地球公转的地理意义(质检题表) 说出地球的圈层结构; 概括各圈层的主要特点。

地球分为内部圈层与外部圈层;根据地震波在地下不同深度传播速度的变化,把地球内部主要划分为地壳、地幔、地核三个圈层;地球外部圈层包括大气圈、水圈、岩石圈、生物圈;各圈层的主要特点。

提供图文材料,创设情境,让学生说,让学生发现,有认识、有印象即可。

(介绍组织的市级研究课:大港一中 苏志红老师)1.4 地球的圈层结构 授课教师:苏志红[课标要求] 说出地球的圈层结构,

概括各圈层的主要特点。 这就是我们美丽的家园,我们看到了她的外貌,是否想了解她的内部呢?今天我们就解剖地球,走进地球。水 圈大 气 圈生 物 圈

岩石圈地核地幔布置探究活动探险任务: (讨论10分钟)确定、说明你们探险的空间范围。

2 你们有可能遇到哪些困难?

3 需要带什么必要的装备?为什么?

在探险中,你们能看到哪些现象?

概括你所探险圈层的主要特点,尽可能精练地表达。

内部圈层大气圈水圈生物圈讨论要求 可以参考教科书中的内容;联系课外知识;小组发言,其他小组可以质疑;边讨论,边整理知识。 (师生互动20分钟) 下面的几幅图片,向学生提示了各圈层的特点和关系。2.自然环境中的物质运动和能量交换 运用示意图说明地壳内部物质循环过程。

形成三大类岩石的内、外力作用条件;三大类岩石与岩浆之间相互转化的内、外力作用条件;能运用示意图说明地壳内部物质的循环过程及条件;能运用知识结构图示表示三大类岩石与岩浆之间相互转化的关系。

插图

1 地球内部物质是由什么组成的?

2 在野外我们看到的地壳物质有什么?

3 这些物质是如何相互转化、循环的?

4 现知道相互之间的因果关系,在进一步讨论其转化条件。

结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素 内力作用的能量来源;岩浆活动、地壳运动、变质作用是内力作用的重要表现形式;岩浆活动形成火山地貌及火山喷发现象;地壳运动分为水平运动和升降运动,两种运动方式常相伴存在;地壳运动引起岩层的变形、变位称地质构造;地质构造分为褶皱和断裂构造(含断层);褶皱形成高山、谷地,是地貌形成的基础,世界上绝大部分山脉都是褶皱山脉;断层分为地垒和地堑;由地垒、地堑形成的典型地貌;外力作用的能量来源;外力作用的五种表现形式;风化作用及其风化壳,对其他外力作用的影响;风力的侵蚀、沉积形成的主要地貌类型;流水的侵蚀、沉积形成的主要地貌类型。

给出不同形态的地质构造图片,让学生知道这些地质构造的名称;

让学生思考、回答:自然界什么现象是这些地质构造的形成动力?找出一一对应关系,再告诉学生这些现象、动力在地质学中被称地质作用。从现象到结论,从感性到理性的认知过程,学生易懂、印象深。

结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素 图片

绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响 各气压带、风带分布的大体纬度范围(相互位置关系);能在图中填写各气压带、风带的名称;各气压带、风带的气流运动状态;在各气压带、风带控制下,在形成的不同气候(气温、降水、气压、风等)特征;由于太阳直射点的季节移动,引起气压带、风带随季节有规律地移动;说出受气压带、风带交替控制下,形成的气候特征。

复习热力环流的形成;

再复习三力对风的影响;

让学生在图上画出三圈环流的流向,并简单说明其形成过程。(见图)运用简易天气图,简要分析锋面、低压、高压等天气系统的特点 冷锋、暖锋、低气压、高气压等天气系统;在冷锋、暖锋、低气压、高气压等不同天气系统的气流运动状况、云雨的范围,及其影响下形成的主要天气。

气压场不可见,主要利用图来分析:

先看一、七月气压分布图,知道气压中心是如何形成的;

分析闭合等压线的风向,分别画出四幅图,比较其特点,发现、总结其规律。

比较分析其天气特点,找出规律;

对于气流,学生有感性体验,可以联系生活引入:

冷、暖气流的密度差异与运动的特点 锋面为什么会倾斜?

联系我国冬夏气流运动(盛行风)方向的不同,理解锋面的运动及锋面的类型。

让学生在图上识别冷、暖锋面,比较、发现其不同的标志。

3.自然环境的整体性和差异性 举例说明某自然地理要素在地理环境形成和演变中的作用

自然地理环境是由地形、气候、水文、生物、土壤五种基本自然要素构成的;任何要素在自然环境中都有其不可替代的重要作用;任何要素发生变化,都会导致其他要素,乃至整个地理环境的改变。举例说明地理环境的形成和演变,是直接或间接地由于某自然地理要素变化的结果。

每位学生列举五种不同的自然要素,写下来,交组长,整理后写在黑板上;

找共性,合并,归纳出五种要素;

举例说明其间的因果联系,每人选两种要素,说明其互为因果。

是否有相互没有联系的要素?这就是地理环境的整体性!

“探究”与合作学习

教学案例地理环境的整体性 今天我们研究的内容是“地理环境的整体性”。地理环境是由不同的要素组成的,大家还记得是哪些要素吗?

学生回答:气候、水文、生物、土壤、地貌。

教师板书:

气候

水文 地貌

土壤 生物

图中是什么景观?(洼地、水塘)你们能想象这里是上世纪50年代我校附近的景象吗? 承转,设计探究情境当时像这样的洼地我们天津还有很多,小的叫池塘,大的叫洼淀。在洼淀里有很多鱼虾蟹,还生长着许多芦苇等禾本植物。

人们还利用这些土地、气候条件大面积种植了水稻。所以,当时天津有“北方小江南”的美誉。

天津过去为什么多洼淀、池塘呢?布置学生的探究活动利用手中的资料,分析天津各自然要素主要特征,探究各自然要素与“洼淀众多”的联系。时间5分钟。

探究材料:天津地理环境特征,并配有阅读提示。

天津的地形京津的地势位置天津的降水特点海河自然水系图(根治海河前)目前的海河水系特点探究问题、任务用这些图来分析、讨论天津对洼淀、池塘的自然原因。

若困难,再做如下提示:

天津降水有何特征?

这与天津洼淀众多有何联系?

?

天津河流有何特征?

这与洼淀形成有何联系?

普遍联系,逻辑承转,辨证思维“多洼淀”是哪个要素的特征?受什么要素影响形成的?

大家再想想,洼淀众多对其他自然要素又产生了怎样的影响呢?举例说明。

在下图中画出箭头,表示“天津曾经多洼淀”这一地理特征的形成过程。

表示各要素之间的因果联系学生活动:

气候

水文 地貌

土壤 生物

研究洼淀,找到了此联系。再想想,其他要素之间存在什么联系呢?仍以天津为例。 启发:夏季去蓟县玩。你觉得市里热还是蓟县热?这说明哪些自然要素之间发生的影响呢?再想想还有什么类似的例子。

点拨:树叶落到土壤表面会增加土壤有机质,土壤肥沃又易于植物生长。冲积平原,土层深厚。冲积土层疏松,易地表水入渗等。

启发:

在自然环境中,各自然要素之间是否都有联系?请你列举正例或反例。

举例说明各要素之间的因果联系学生活动:

气候

水文 地貌

土壤 生物

落实情感、态度、价值观目标现在我们学校周围还有洼地和芦苇塘吗?现在天津还被称作“北方的小江南”吗?为什么?

从讨论中得知,是自然和人为因素使天津洼淀不断减少。那么,洼淀减少对天津地理环境产生了哪些影响呢?

天津地理环境变迁的案例这说明了什么道理?

人类与地理环境之间究竟应该建立怎样一种联系呢?

树立地理环境整体性观念,保持自然生态的平衡等等。

对地理要素及其环境有何认识?任何一个要素的变化,都会直接或间接影响其他要素,乃至整个地理环境的变化。

牵一发

而动全身

为什么建设三峡大坝几经论证,最还有1/3的人持不支持的态度? 运用地图分析地理环境的地域分异规律 反映地理环境地域分异的主要标志是植被、土壤或动物的差异;

地理环境的地域分异规律包括由赤道到两极的地域分异、从沿海向内陆的地域分异,由山麓到山顶的地域分异。

能运用图像材料识别不同类型的地域分异,并分析影响其形成的基本因素。

地理环境的地域分异探究情境:小组竞赛、

主题:自然景观欣赏

规则和要求:

1 哪个小组能观赏到的种类更多。

说明这些自然景观的分布规律;发现形成其分布的影响因素;简述其形成原因。

选出组长和发言人,每个学生不能重复发言。

小组表现评分三级,学生得分为优、良、合格。

小组活动:(1)讨论5分钟;(2)讨论10分钟。

地理环境的地域分异

活动(1)

选择旅行路线,说明为什么这样选择?

活动(2)

说明看到什么自然景观;如何分布的?受什么因素影响?此因素是如何影响的?

给出各自然带名称;

让学生在理想大陆自然带空白图中填出各自然带名称。知识落实4.自然环境对人类活动的影响 举例说明地表形态对聚落及交通线路分布的影响。

地表形态包括山地、高原、平原、谷地、盆地等不同类型;聚落包括乡村和城市两大类型;举例说明地表形态对聚落分布的影响;受地表形态影响的交通线路主要有铁路、公路和水运;举例说明地表形态对交通线路分布的影响。

1 举例可以任选,如地形影响城市、交通(中国城市、交通分布图)

气候影响农业等。教材中的材料为首选,其他为补充,不要讲特例。

2 要让学生举例,有初中基础和生活经验,学生可以说一些;

3 教师首先让学归纳自然环境要素、人类活动现象,再一一对号,找关系;

学习的主体是学生,不是教师,如教练员,指导运动员练,而不是自己练,可是我们其他学科的教师多为自己练,学生看。根据有关资料,说明全球气候变化对人类活动的影响 全球气候变化的含义;主要表现及形成的主要自然原因和人为原因;全球气候变化对人类活动的影响及其地域差异。

《全球气候变化对近代人类活动和社会发展的影响》

天津二中 孔丽娜

2007-1-18

设计问题情境,组织探究材料 世界之巅———珠穆朗玛峰峰顶覆盖的千年积雪30余年来正在不断融化变薄, 雪面高程33年持续下降了约1.3米。 海水“侵袭”前后的图瓦卢居民住宅南太平洋岛国图瓦卢的美丽海岸线2004-2-19 南极磷虾是南大洋海洋生物的食物链的中心,是维持南大洋海洋生态平衡的关键。它们群体活动在南极冰冷的海水中,它们以海洋浮游生物和海藻为主要食物。与上世纪70年代中期相比,现在磷虾的总量只有那时的五分之一,下降相当明显。 非洲乞力马扎罗山 非洲乞力马扎罗山的冰川面积在1912~2000年间减少了81%。1889年它完全由冰雪围绕,今天只剩下15%由冰雪围绕,且主要由季节性冰雪覆盖。 1.1万年来规模最大的南极拉森-B冰架于2002年崩裂了。 在1995年~2002年间,南极半岛失去了大约1.25万平方公里的冰架,相当于卢森堡国土面积的四倍。

阅读了以上材料后,你能得出哪些结论?你能提出哪些疑问?

分析以上案例,主要是地理环境哪个要素发生了变化,而造成了其他地理事物的变化?

(这是原来的提问)

思考

在这些问题和话题中,选出最有价值的,做为下一步学习、探究的主题。

1、全球变暖对近现代人类活动和社会发展的影响主要表现在哪几个方面?

2、根据本组的兴趣、知识积累选择小组探究方向,就某一个方面的影响作出具体分析。

可采用多种表述形式(如文字、图表、漫画等)

小组探究 全球气温升高了; 什么原因造成的? 什么后果? 利弊如何? 谁受其危害? 严重吗? 分组讨论,任选或抓阄,讨论约5分种,滚动播放下面的资料。 气温变化/℃近百年来全球平均气温的变化 珊瑚礁是世界海洋生态系统的重要组成部分之一,对于许多热带鱼类的繁殖来说,是极端重要的。但是5年以前,世界上大多数地区的珊瑚莫名其妙地受到漂白,使得珊瑚的生长速度大为减慢,在有些地区,则干脆就死掉。研究人员注意到,造成这种漂白的原因,正好与海洋温度的升高相吻合。

?全球变暖对近代人类活动和社会发展的影响 一、对工农业生产的影响

二、对生态环境的影响

三、对人类健康的影响

工业农业生态系统 海平面和海岸带 自然灾害讨论:遏制全球变暖,我能做些什么?

要求:每组成员逐个说出提案,评选点子最多或点子最优小组。

友情提示:组内合作,发挥全组优势。

(此活动效果很好)

小组竞赛 这是2006年3月1日在葡萄牙比什普镇拍摄的风力发电装置。

??? 人类要控制二氧化碳等温室气体排放,关键在于减少对化石能源的依赖。应从两方面着手:一是在可控核聚变、生物发电等新能源技术的研究方面取得突破;二是制定合理的政策推动节能技术发展、推广风能和太阳能的使用。? 这是2001年6月14日,一面二氧化碳排放警示屏竖立在巴黎市政府广场上。

?? 屏幕上显示的数字为2亿,下端的提示写着“如果我们在冬季能将家里的暖气温度下调1度的话,那么每星期就能减少2亿公斤的二氧化碳排放量”。

这是在澳大利亚珀斯一个农场,羊群背上特殊的背包来搜集和记录甲烷的排放量。《新科学家》网站2004年转载《疫苗》杂志的报道说,出乎一般人预料,全球排放的甲烷气体中,约20%来自羊、牛等反刍动物打嗝、放屁排出的气体,而甲烷是导致全球变暖的主要气体之一。

澳大利亚“联邦科学与工业研究组织”研究小组开发了一种疫苗,可以抑制反刍动物瘤胃中产生甲烷气体的微生物。 这是2006年8月3日,一名美国西雅图公共事业部门的工作人员在查水表的路途中使用电踏板车。

??? 这种电踏板车不但节约能源,还能减少温室气体的排放。 这是2006年5月25日,一名肯尼亚农夫在照看树苗。

联合国环境规划署11月8日在内罗毕发起“为地球植树:10亿棵树运动”,旨在发动全球各个领域采取虽微小但实用的一步来对抗气候变化的挑战。 气候变化的适应对策

1.控制温室气体排放(如提高能源利用技术和效率,采用新能源)

2.增加温室气体吸收(如植树造林和采用固碳技术)

3.适应气候变化(如培养新的农作物品种,调整农业生产结构,规划和建设防止海岸侵蚀的工程等)

4.政府可能采取的政策手段(如实行直接控制、应用经济手段、鼓励公众参与等措施)

5.努力加强国际合作(如《京都议定书》的执行)

以某种自然资源为例,说明在不同生产力条件下,自然资源的数量、质量对人类生存与发展的意义。 自然资源包括气候资源、矿产资源、水资源、生物资源、土地资源五种基本类型;在原始社会、农业社会、工业社会生产力发展的不同阶段,或当今世界发达国家与发展中国家不同生产力条件下,人类对自然资源需求数量、质量的差异;生产力发展影响人类对自然资源开采、利用的广度和深度;举例说明,在不同生产力条件下,人类对某种(些)自然资源的数量、质量的要求有所不同。

先搞清楚什么是自然资源?

情境假设:不同小组的学生分别处于“不同生产力水平的社会形态”列举人类利用的主要资源;可以填表完成。用不同颜色的笔表示,看哪个小组写得多。

整理归纳,提炼出五种资源类型。

分析各种资源的性质各有何不同。

最后,让学生说一说,利用这些自然分别需要什么技术,可多可少。

各社会阶段都利用的资源是什么?保护自然资源的重要性。

以某种自然灾害为例,简述其发生的主要原因及危害。 自然灾害主要包括地震、火山喷发、泥石流、滑坡等地质灾害,干旱、洪涝、寒潮、台风气象灾害,以及其他多种类型;列举主要的地质灾害或气象灾害,简述其发生的主要原因及对人类生产、生活造成的危害。

1 在教科书中涉及到的自然灾害都可以列举;

2 给出材料让学生分析,或者让学生联系实际来讨论、汇总、归纳。

天津:地震、干旱、扬沙;

江西:洪涝、干旱、台风