人教版语文必修1第二单元5《 荆轲刺秦王》 《战国策》 (学案导学案)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修1第二单元5《 荆轲刺秦王》 《战国策》 (学案导学案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 46.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

5 《荆轲刺秦王》导学案

【知识链接】

1.《战国策》

《战国策》,属国别体史书,是西汉末年刘向根据战国时期的史料编订的。全书共三十三篇,分为东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二策,反映了战国时期各国政治、军事、外交方面的一些活动和社会面貌,着重记载了策士谋臣的策略和言论。这部书记事写人十分生动,语言犀利流畅,既有重要的史学价值,又有很高的文学价值。

2.背景介绍:

故事发生在战国末期的公元前227年,秦统一六国的大势已定。为抵抗强秦的大举进攻,燕太子丹想派侠客去劫持或者刺杀秦王,使秦内乱,然后联合诸侯共同破秦。燕太子丹访得荆轲,即尊为上卿,然后派他到秦国行刺,荆轲毅然前往。当事败后,荆轲身被八创却“倚柱而笑,箕踞以骂”壮烈而死。之后,秦大举攻燕,于公元前222年灭燕。

【预习检查】

1.诵读课文,给下列加点字注音

王翦( ) 谒( ) 揕( )其胸 切齿拊( )心 淬( )

濡( )缕 忤( )视 徵( ) 瞋( )目 陛( )下

卒( )起不意 箕踞( ) 被八创( ) 樊於( )期

偏袒扼( )腕 目眩( ) 夏无且( )

2.解释加点词语

⑴秦之遇( )将军 ⑵可谓深( )矣 ⑶仰天太息流涕( )

⑷可以( )解燕国之患 ⑸揕( )其胸 ⑹然则( )

⑺将军岂有意( )乎 ⑻见( )陵( )之耻 ⑼濡( )缕

⑽忤( )视 ⑾请( )辞决( )矣 ⑿为( )变徵之声

⒀终( )已不顾( )

【课堂研修】

一、速读课文,整体把握课文。分析思考以下问题:

1.荆轲刺秦王的谋划,表现了他怎样的性格特点?写太子丹“不忍”,有什么作用?

2.作者是怎样描写易水送别这一场面的?

二、用四个小标题概括高潮部分“廷刺秦王”的情节。

1. 2.

3. 4.

三、本文在写作上的一个突出特点,就是通过人物的语言、行动、表情、神态,在尖锐复杂的矛盾冲突中表现人物性格,请举例说明。

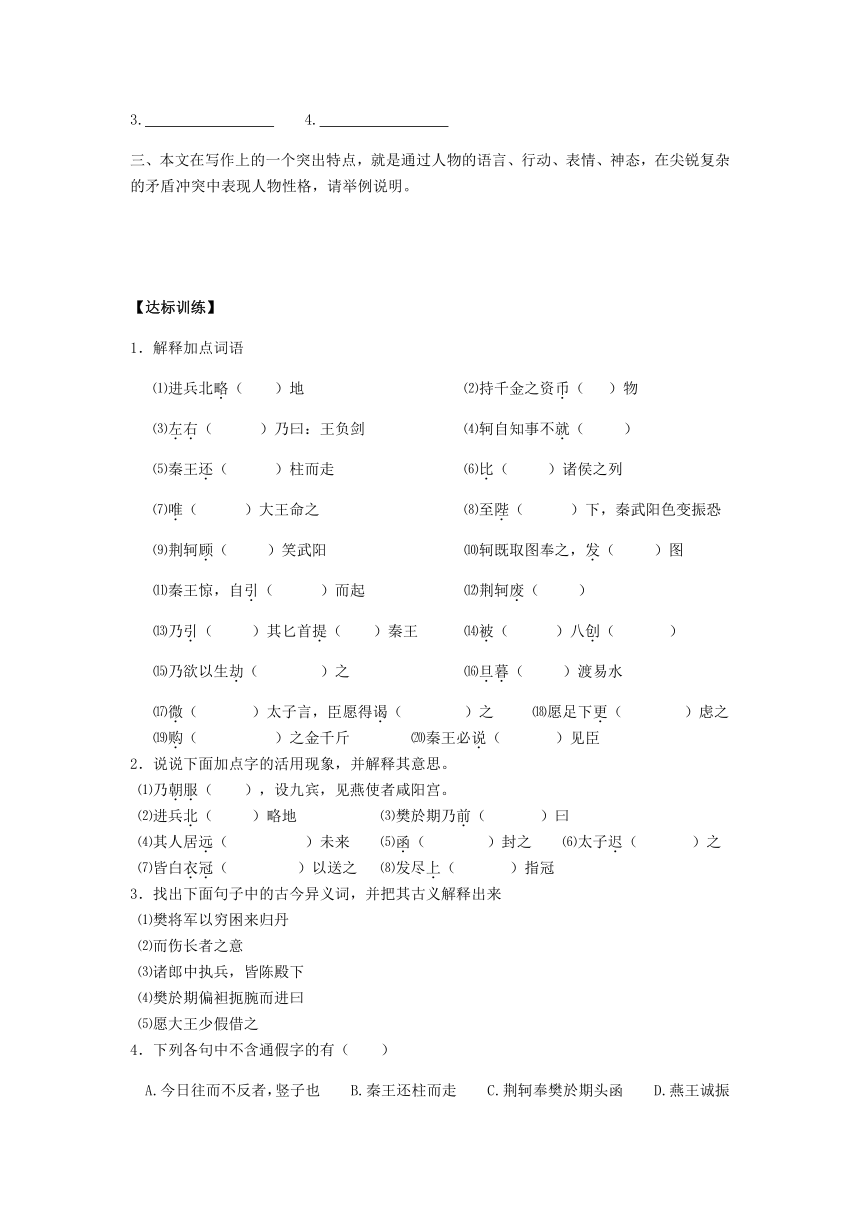

【达标训练】

1.解释加点词语

⑴进兵北略( )地 ⑵持千金之资币( )物

⑶左右( )乃曰:王负剑 ⑷轲自知事不就( )

⑸秦王还( )柱而走 ⑹比( )诸侯之列

⑺唯( )大王命之 ⑻至陛( )下,秦武阳色变振恐

⑼荆轲顾( )笑武阳 ⑽轲既取图奉之,发( )图

⑾秦王惊,自引( )而起 ⑿荆轲废( )

⒀乃引( )其匕首提( )秦王 ⒁被( )八创( )

⒂乃欲以生劫( )之 ⒃旦暮( )渡易水

⒄微( )太子言,臣愿得谒( )之 ⒅愿足下更( )虑之

⒆购( )之金千斤 ⒇秦王必说( )见臣

2.说说下面加点字的活用现象,并解释其意思。

⑴乃朝服( ),设九宾,见燕使者咸阳宫。

⑵进兵北( )略地 ⑶樊於期乃前( )曰

⑷其人居远( )未来 ⑸函( )封之 ⑹太子迟( )之

⑺皆白衣冠( )以送之 ⑻发尽上( )指冠

3.找出下面句子中的古今异义词,并把其古义解释出来

⑴樊将军以穷困来归丹

⑵而伤长者之意

⑶诸郎中执兵,皆陈殿下

⑷樊於期偏袒扼腕而进曰

⑸愿大王少假借之

4.下列各句中不含通假字的有( )

A.今日往而不反者,竖子也 B.秦王还柱而走 C.荆轲奉樊於期头函 D.燕王诚振怖大王之威 E.偏袒扼腕而进 F.群臣惊愕,卒起不意,尽失其度 G.秦王必说见臣。

5.下列句中加点词的用法相同的一组是( )

①乃遂收盛樊於期之首,函封之 ②又前而为歌曰

③乃朝服,设九宾 ④顷之未发,太子迟之

⑤使使以闻大王 ⑥箕踞以骂曰

⑦今行而无信,则秦未可亲也 ⑧皆白衣冠以送之

A.①②③ B.④⑤⑦ C.②③⑧ D.①⑥⑧

6.解释下列句中加点的词。

①愿大王少假借之( ) ②自引而起,绝袖( )

③秦王还柱而走( ) ④而卒惶急无以击轲( )

7.解释加点虚词的意义并指出其用法。

①秦武阳奉地图函,以次进( )

②愿大王少假借之,使毕使于前( ) ( )

③因左手把秦王之袖( )( )

④卒起不意,尽失其度( )

8.翻译重点句子(注意句式特点和重点字词的落实)

⑴微太子言,臣愿得谒之。今行而无信,则秦未可亲也。

⑵太子曰:“樊将军以穷困来归丹,丹不忍以己之私,而伤长者之意,愿足下更虑之!”

⑶父母宗族,皆为戮没。

⑷樊於期偏袒扼腕而进曰:“此臣日夜切齿拊心也,乃今得闻教!”

⑸吾每念,常痛于骨髓,顾计不知所出耳。

⑹太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之

⑺愿举国为内臣,比诸侯之列,给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙。

⑻乃朝服,设九宾,见燕使者咸阳宫。

⑼事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

9.指出出自下列文中语句的成语典故并解释其意义:

⑴此臣日夜切齿拊心也,乃今得闻教

⑵风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还

⑶士皆嗔目,发尽上指冠

⑷发图,图穷而匕首见

⑸既已,无可奈何,乃遂收盛樊於期之首

⑹高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声

【提升训练】

阅读下面文段,回答问题。

郭璞,字景纯,河东闻喜人也。父瑗尚书都令史时尚书杜预有所增损瑗多驳正之以公方著称终于建平太守。璞好经术,博学有高才,而讷于言论,词赋为中兴之冠。好古文奇字,妙于阴阳算历。有郭公者,客居河东,精于卜筮,璞从之受业。公以《青囊中书》九卷与之,由是遂洞五行、天文、卜筮之术,攘灾转祸,通致无方,虽京房、管辂不能过也。

惠怀之际,河东先扰。璞筮之,投策而叹曰:“嗟乎!黔黎将湮于异类,桑梓其翦为龙荒乎!”于是潜结姻昵及交游数十家,欲避地东南。抵将军赵固,会固所乘良马死,固惜之,不接宾客。璞至,门吏不为通。璞曰:“吾能活马。”吏惊入白固。固趋出,曰:“君能活吾马乎?”璞曰:“得健夫二三十人,皆持长竿,东行三十里,有丘林社庙者,便以竿打拍,当得一物,宜急持归。得此,马活矣。”固如其言,果得一物似猴,持归。此物见死马,便嘘吸其鼻。顷之马起,奋迅嘶鸣,食如常,不复见向物。固奇之,厚加资给。

王敦之谋逆也,温峤、庾亮使璞筮之,璞对不决。峤、亮复令占己之吉凶,璞曰:“大吉。”峤等退,相谓曰:“璞对不了,是不敢有言,或天夺敦魄。今吾等与国家共举大事,而璞云大吉,是为举事必有成也。”于是劝帝讨敦。初,璞每言“杀我者山宗”,至是果有姓崇者构璞于敦。敦将举兵,又使璞筮。璞曰:“无成。”敦固疑璞之劝峤、亮,又闻卦凶,乃问璞曰:“卿更筮吾寿几何?”答曰:“思向卦,明公起事,必祸不久。若住武昌,寿不可测。”敦大怒曰:“卿寿几何?”曰:“命尽今日日中。”敦怒,收璞,诣南冈斩之。时年四十九。及王敦平,追赠弘农太守。

(选自《晋书?郭璞传》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.父瑗/尚书都令史/时尚书杜预有所增损/瑗多驳正之以公/方著称/终于建平太守/

B.父瑗/尚书都令史时/尚书杜预有所增损/瑗多驳正之/以公方著称/终于建平太守/

C.父瑗/尚书都令史时/尚书杜预有所增损/瑗多驳正之以公/方著称/终于建平太守/

D.父瑗/尚书都令史/时尚书杜预有所增损/瑗多驳正之/以公方著称/终于建平太守/

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“河东”,古地区名。黄河流经山西、陕西两省,自北而南的一段之东部,指今之山西省。

B.“卜筮”,古时预测吉凶,用龟甲称卜,用蓍草称筮,合称卜筮。古代也称以占卦为业的人。

C.“五行”,即儒家所说的“五常”:仁、义、礼、智、信。又可指孝的五行,即庄、忠、敬、笃、勇。

D.“黔黎”,即黔首和黎民的合称,指百姓。黔,黑色;黎,古通“黧”,亦指黑色。也有“众多”的意思。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.郭璞喜好经术,博学有高才,但不善言论,擅长辞赋,且好古文奇字,精通阴阳占卜之术,曾经跟随客居河东的郭公学习,郭公送给他《青囊中书》九卷。

B.惠帝、怀帝之际,河东发生骚乱。郭璞占卜后,想要去东南避难,途中到了将军赵固那里,郭璞设法将赵固已死的马救活了,赵将军很惊奇欣喜,给了他很多财物作为报答。

C.王敦将要叛乱的时候,温峤、庾亮让郭璞占卜,温峤退下后,郭璞对庾亮说上天要夺王敦之魄,我们为国家办大事,举事必定会成功,于是劝皇帝讨伐王敦。

D.王敦将要起兵时,让郭璞占卜。王敦本来怀疑郭璞,又听他报的凶卦,说起兵不会成功,后来又说若是起兵,不久就有大祸。王敦恼怒,把他抓起来,命令押到南冈处死了。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

⑴于是潜结姻昵及交游数十家,欲避地东南。

________________________________________________________________________

⑵初,璞每言“杀我者山宗”,至是果有姓崇者构璞于敦。

________________________________________________________________________

【拓展阅读】

中国人的脸

林语堂

中国人的脸,不但可以洗,可以刮,并且可以丢,可以赏,可以争,可以留,有时好像争脸是人生的第一要义,甚至倾家荡产而为之,也不为过。

在好的方面讲,这就是中国人之平等主义,无论何人总须替对方留一点脸面,莫为已甚。这虽然有几分知道天道还好,带点聪明的用意,到底是一种和平忠厚的精神。在不好的方面,就是脸太不平等,或有或无,有脸者固然极乐荣耀,可以超脱法律,特蒙优待。而无脸者则未免要处处感觉政府之威信与法律之尊严。所以据我们观察,中国若要真正平等法治,不如大家丢脸。脸一丢,法治自会实现,中国自会富强。

譬如坐汽车,按照市章,常人只许开到三十五哩速度,部长贵人便须开到五十六十哩,才算有脸。万一轧死人,巡警走上来,贵人腰包掏出一张名片,优游而去,这时的脸便更涨大。倘若巡警不识好歹,硬不放走,贵人开口一骂,“不识你的老子”,喝叫车夫开行,于是脸更涨大。若有真傻的巡警,动手把车夫扣留,贵人愤愤回去,电话一打警察局长,半小时内车夫即刻放回,巡警即刻免职,局长亲来诣府道歉,这时贵人的脸,真大的不可形容了。

不过我有时觉得与有脸的人同车同舟同飞艇,颇有危险,不如与无脸的人同车同舟方便。比如前年就有丘八的脸太大,不听船中买办吩咐,一定要享在满载琉磺之厢房抽烟之荣耀。买办怕丘八问他识得不识得“你的老子”,便就屈服,将脸赏给丘八。后来结果,这只长江轮船便付之一炬。丘八固然保全其脸面,却不能保全其焦烂之尸身。

又如某年上海市长坐飞机,也是脸面太大,硬要载运磅量过重之行李。机师“碍”于市长之“脸面”也赏给他。由是飞机开行,不大肯平稳而上。市长又要给送行的人看看他的大脸,叫飞机在空中旋转几周,再行进京。不幸飞机一歪一斜,一颠一颠,碰着船桅而跌下。听说市长结果保全一副脸,却失了一条腿。我想凡我国以为脸面足为乘飞机行李过重的抵保的同胞,都应该断腿失足而认为上天特别赏脸的侥幸。

其实与有脸的贵人同国,也一样如与他们同车同舟的危险,时觉有倾覆或沉没之虞。我国人得脸的方法很多。在不许吐痰之车上吐痰,在“勿走草地”之草地走走,用海军军舰运鸦片,被禁烟局长请大烟,都有相当的荣耀。但是这种到底不是有益社会的东西,简直可以不要。

我国平民本来就没有什么脸可讲,还是请贵人自动丢去罢,以促法治之实现,而跻国家于太平。

不相信

龙应台

二十岁之前相信的很多东西,后来一件一件变成不相信。

曾经相信过爱国,后来知道“国”的定义有问题,通常那循循善诱要你爱国的人所定义的“国”,不一定可爱,不一定值得爱,而且更可能值得推翻。

曾经相信过历史,后来知道,原来历史的一半是编造。前朝史永远是后朝人在写,后朝人永远在否定前朝,他的后朝又来否定他,但是负负不一定得正,只是累积渐进的扭曲变形 移位,使真相永远掩盖,无法复原。说“不容青史尽成灰”,表达的正是,不错,青史往往是要成灰的。指鹿为马,也往往是可以得逞和胜利的。

曾经相信过文明的力量,后来知道,原来人的愚昧和野蛮不因文明的进展而消失,只是愚昧野蛮有很多不同的面貌:纯朴的农民工人、深沉的知识分子、自信的政治领袖、替天行道的王师,都可能有不同形式的巨大愚昧和巨大野蛮,而且野蛮和文明之间,竟然只有极其细微、随时可以被抹掉的一线之隔。

曾经相信过正义,后来知道,原来同时完全可以存在两种正义,而且彼此抵触,冰火不容。选择其中之一,正义同时就意味着不正义。而且,你绝对看不出,某些人在某一个特定的时机热烈主张某一个特定的正义,其中隐藏着深不可测的不正义。

曾经相信过理想主义者,后来知道,理想主义者往往经不起权力的测试:一掌有权力,他或者变成当初自己誓死反对的“邪恶”,或者,他在现实的场域里不堪一击,一下就被弄权者拉下马来,完全没有机会去实现他的理想。理想主义者要有品格,才能不被权力腐化;理想主义者要有能力,才能将理想转化为实践。可是理想主义者兼具品格及能力者,几希。

曾经相信过爱情,后来知道,原来爱情必须转化为亲情才可能持久,但是转化为亲情的爱情,犹如化入杯水中的冰块──它还是冰块吗?

曾经相信过海枯石烂作为永恒不灭的表征,后来知道,原来海其实很容易枯,石,原来很容易烂。雨水,很可能不再来,沧海,不会再成桑田。原来,自己脚下所踩的地球,很容易被毁灭。海枯石烂的永恒,原来不存在。

二十岁之前相信的很多东西,有些其实到今天也还相信。

譬如国也许不可爱,但是土地和人可以爱。譬如史也许不能信,但是对于真相的追求可以无止尽。譬如文明也许脆弱不堪,但是除文明外我们其实别无依靠。譬如正义也许极为可疑,但是在乎正义比不在乎要安全。譬如理想主义者也许成就不了大事大业,但是没有他们社会一定不一样。譬如爱情总是幻灭的多,但是萤火虫在夜里发光从来就不是为了保持光。譬如海枯石烂的永恒也许不存在,但是如果一粒沙里有一个无穷的宇宙,一刹那里想必也有一个不变不移的时间。

那么,有没有什么,是我二十岁前不相信的,现在却信了呢?

有的,不过都是些最平凡的老生常谈。曾经不相信“性格决定命运”,现在相信了。曾经不相信“色即是空”,现在相信了。曾经不相信“船到桥头自然直”,现在有点信了。曾经不相信无法实证的事情,现在也还没准备相信,但是,有些无关实证的感觉,我明白了,譬如李叔同圆寂前最后的手书:“君子之交,其淡如水,执象而求,咫尺千里。问余何适,廓尔忘言,华枝春满,天心月圆。”

相信与不相信之间,令人沉吟。

《荆轲刺秦王》参考答案

【预习检查】

1.略

2.⑴对待 ⑵刻毒 ⑶眼泪 ⑷凭借 ⑸刺 ⑹(既然)这样,那么 ⑺有意愿 ⑻被,欺侮 ⑼浸湿

⑽逆 ⑾请允许我,表客气;辞别 ⑿发出 ⒀始终,回头

【课堂研修】

一、1.荆轲的谋划抓住了如何见秦王这个关键问题。他提出用樊将军与督亢地图为信物骗取秦王信任,具有超人的胆识和气魄。他在太子心急如焚时才提出这个计划,可见城府很深。太子“不忍”,反衬了荆轲智谋不凡。

2.抓住重点。对送行者的描写,“白衣冠”。突出重点。在众多的人物中,重点写荆轲;“既祖,取道”略写,重点写慷慨悲歌。顾及全面。太子、宾客、高渐离、士等在场人物都顾及到,而且通过写“士皆垂泪涕泣”“士皆瞋目,发尽上指冠”渲染凄凉悲怆和同仇敌忾的气势。有条不紊。人物活动按时间顺序描写。结合写景。“风萧萧兮易水寒”,给人以身临其境的感觉。

二、厚遗蒙嘉——顾笑武阳——图穷匕见——倚柱笑骂

三、例1.太子曰:“樊将军以穷困来归丹,丹不忍以己之私,而伤长者之意,愿足下更虑之。”一句话,太子丹仁慈之心可见。

例2.荆轲与樊於期的一席对话,荆轲动之以情,晓之以理,告之以谋,大智大智勇;樊於期,痛于骨髓,切齿拊心,复仇之心,溢于言表。樊於期的“仰天太息流涕”的神态,“偏袒扼腕”,“自刎”的动作,使他的语言形象化了。

例3.“荆轲有所待,欲与俱,其人居远未来,而为留待。”似乎“万事俱备”了,但荆轲迟迟不动,不动也是一种行为。太子迟之,荆轲叱之,但均未名其妙处。直到“至陛下”,“秦无阳色变振恐”,方才省悟到荆轲为何“留待”。这就是通过行为来变现荆轲的性格。

例4.至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故震慑,愿大王少假借之,使毕使于前。”“色变振恐”的神色,写出秦武阳的年幼胆怯;“群臣怪之”的神态,说明荆轲一行形迹可疑。荆轲一“顾”一“笑”,一“谢”,竟然化险为夷。

例5.秦王“还柱走”的狼狈,以剑击荆轲的残酷,以行动说明秦王是一个色厉内荏的暴君。

例6.荆轲被断左股,仍“引其匕首提秦王”;虽然身“被八创”,“知事不就”,还“倚柱而笑,箕踞以骂”,通过荆轲的行动、语言,塑造出了一个了不起的英雄。

【达标训练】

1.⑴掠夺,夺取;⑵礼品;⑶周围侍卫;⑷成功;⑸环绕;⑹并,列;⑺希望;⑻殿前台阶;

⑼回头看;⑽打开;⑾身子向上起,挣着;⑿倒下;⒀举起;投掷,掷击;⒁遭受,受到;创伤;⒂强迫,威逼;⒃迟早,很快;⒄(如果/即使)没有;拜会,前往;⒅再,改变;⒆重金征求,悬赏;⒇高兴,乐意。

2.⑴穿上上朝的衣服;名作动;⑵向北,名作状;⑶上前,名作动;⑷远方,形作名;

⑸名作状,用盒子装;⑹意动,认为……迟缓,慢;⑺名作动,穿白色衣服,戴白色帽子;

⑻名作状,向上。

3.⑴穷困,走投无路,窘困不堪;⑵长者,德高望重的人;⑶郎中,宫廷侍卫;

⑷偏袒,一边露出胳膊;⑸假借,宽容,原谅

4.C、E 析:A. 反→返;B. 还→环;D. 振→震;F. 卒→猝;G. 说→悦

5.C(皆为名词做动词。)

6.①稍微 ②断 ③跑 ④用来……的办法

7.①以:按照,做介词 ②之:他,做代词;于:在,做介词

③因:于是,做连词;之:的,做助词 ④其:他们的,做代词

8.⑴如果太子没说,我也要请求行动。现在假如空手而去没有什么信物,那就不能去接近秦王。

⑵太子说:“樊将军因为走投无路,处境困窘而来归附我,我不忍心由于自己个人的私仇而伤害了德高望重的人的心意,希望您另外考虑对策吧!”

⑶父亲、母亲和同族的人都被杀死或没收入官为奴。

⑷樊於期脱下一只衣袖露出一只胳膊,左手握住右腕,走近一步说:“这是我日日夜夜为之咬牙切齿、捶胸痛恨的事,今天才得到您的指教!”

⑸我每当想起这一点,常常恨入骨髓,只是想不出什么办法罢了。

⑹太子河他的宾客中知道这件事的人,都穿着白衣,戴着白帽给他送行。

⑺愿意全国上下都做秦国的臣民,排在诸侯的行列里(意为:燕国愿意同别的诸侯一起尊秦王为天子)像秦国的郡县那样贡纳赋税,守住祖先的宗庙。

⑻于是穿了上朝的衣服,安排下隆重的九宾大礼仪式,在咸阳宫接见燕国的使者。

⑼事情之所以没有成功,是想活生生地劫持你,一定要得到约契来回报燕太子啊!

9.⑴切齿拊心:语出本文,又作“切齿腐心”。形容愤恨到极点。

⑵一去不复返:语出本文。一去之后就不再回来。后亦称人或者已成陈迹。唐崔颢《黄鹤楼》诗:“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”

⑶发上指冠:语出《庄子*盗跖》:“盗跖闻之大怒,目如明星,发上指冠。”毛发竖起的样子。形容极度愤怒。本文“士皆目真目,发尽上指冠”暗引此语。

⑷图穷匕首见:语出本文。比喻事情发展到了最后,真相或本意显露出来。

⑸无可奈何:语出本文。没有办法,无法可想。表示事已如此,再要挽回已是无能为力。

⑹悲歌击筑:亦作“悲歌易水”。典出本文。常用以抒写悲壮苍凉的气氛。

【提升训练】

1.D(做此题时,一要注意文句的连贯性,不割裂文句,保持句子的整体性;二要注意每句的主语。如“父瑗尚书都令史”应是郭璞的父亲郭瑗,后面的“尚书都令史”应是名词动用,任尚书都令史,这中间应断开。“时尚书杜预有所增损瑗多驳正之”,此句通过主语就能断开。“时尚书杜预有所增损”,此句的主语是“杜预”,而后面句子的主语是“郭瑗”。“以公方著称”,这是对他的评价。最后说“终于建平太守”。)

2.C(对“五行”的理解不对。在本文的语境下,“五行”指的是我国古代称构成各种物质的五种元素,即水、火、木、金、土。)

3.C(张冠李戴。应是郭璞退下后,温峤对庾亮说了那一番话。)

4.⑴(郭璞)于是暗中联络了亲戚朋友数十家,准备迁移到东南去避难。

⑵当初,郭璞常说“杀我的人是山宗”,到这时果然有姓崇的人在王敦面前说郭璞的坏话。

【参考译文】

郭璞,字景纯,河东郡闻喜县人。父亲郭瑗,任尚书都令史。当时尚书杜预对朝廷制度进行了一些增减调整,郭瑗常常予以辩驳纠正,因此以公正端方著称,后死在建平太守任上。郭璞喜好经书学术,学问渊博而有大才,但不善于语言表达,他的词赋自中兴以来首屈一指。他喜好古文奇字,精通阴阳术数及历法算学。有一个叫郭公的人,客居于河东,精通卜筮之术,郭璞跟从他学习卜筮。郭公授予他《青囊中书》九卷,由此他通晓五行、天文、卜筮之术,能攘除灾祸,通达冥冥的玄机,就是京房、管辂这样的人也比不上他。

惠帝、怀帝之际,河东之地首先出现了骚乱。郭璞卜了一卦,丢下书策长叹一声说:“哎呀,老百姓将要陷于异族统治之下了,故乡之地将要遭受匈奴的蹂躏啊!”于是暗中联络了亲戚朋友数十家,准备迁移到东南去避难。他们到达将军赵固那里,正遇上赵固所乘的一匹好马死了,赵固非常痛惜,不愿接待宾客。郭璞来见他,守门人不让郭璞进去。郭璞对他说:“我能让马死而复生。”守门人很吃惊,连忙告诉赵固。赵固马上出来见郭璞,对他说:“你能使我的马复活吗?”郭璞说:“需要健壮的汉子二三十人,每人手持一根长竿,往东走三十里,在山丘树林里有一个土地庙,用长竿拍打,就会出来一物,要迅速捉住带回来。得到了这个东西,马就可以复活了。”赵固照着他说的去办,果然捉住了一个像猴子一样的东西,便带了回来。这个像猴一样的小兽一见死马,便对着死马的鼻子呼吸。一会儿马就站了起来,昂头嘶鸣,吃起料来和平常一样,可那个像猴-样的怪兽却不见了。赵固惊奇欣喜,送了郭璞许多钱财作为报答。

王敦将要叛乱,温峤、庾亮让郭璞占卜,郭璞回答说不能判定。温峤、庾亮又让郭璞为他们占凶吉,郭璞说:“大吉。”温峤等郭璞走后,和庾亮议论说:“郭璞说不明白,是他不敢明言,或许上天要夺王敦之魄。今天我们为国家办大事,郭璞说大吉,是说明举事必定会成功。”于是劝帝讨伐王敦。当初,郭璞常说“杀我的人是山宗”,到这时果然有姓崇的人在王敦面前说郭璞的坏话。王敦将要起兵,让郭璞占卜。郭璞回答说:“不会成功。”王敦怀疑他曾劝告过温峤、庾亮,又听他报的凶卦,便对他说:“你再为我占一卦,看我的寿命长短。”郭璞回答说:“根据刚才的卦,你若是起兵,不久就有大祸。若是住在武昌,寿长不可限量。”王敦大怒道:“你的寿命你知道吗?”郭璞说:“我就会死在今天中午。”王敦恼怒,把他抓起来,命令押到南冈处死。郭璞这年四十九岁。到王敦乱平,朝廷追赠他为弘农太守。