人教版语文必修2第一单元1 《荷塘月色》 朱自清 (课件)(49张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修2第一单元1 《荷塘月色》 朱自清 (课件)(49张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 915.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-06 23:19:01 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

本单元学习散文

散文包括抒情散文、叙事散文、写景散文、哲理散文。

她就像一壶清茶,在炎热的夏季带给我们清凉的慰藉;在深秋的寒气中送来舒心的温暖。

散文重在抒情,但情有独钟,情有所系。

《文心雕龙》说:“人禀七情,应物而动。物色之动,心亦摇焉。”眼前的物象唤醒记忆中的表象,情感体验也一同苏醒,于是心物感应,情景相生,触景生情,缘情造景。正所谓 “一切景语皆情语”。

荷塘月色

朱自清

写景散文

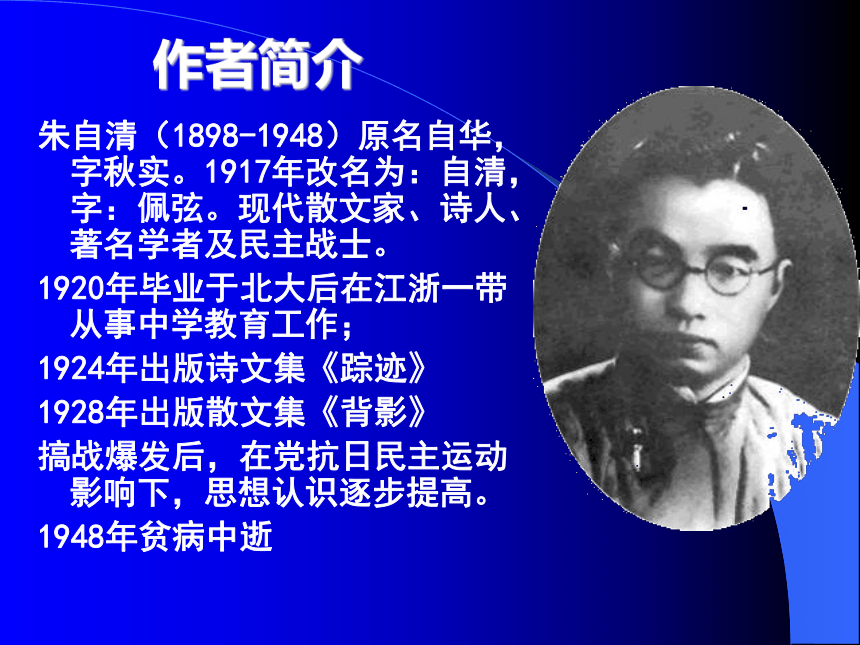

作者简介

朱自清(1898-1948)原名自华,字秋实。1917年改名为:自清,字:佩弦。现代散文家、诗人、著名学者及民主战士。

1920年毕业于北大后在江浙一带从事中学教育工作;

1924年出版诗文集《踪迹》

1928年出版散文集《背影》

搞战爆发后,在党抗日民主运动影响下,思想认识逐步提高。

1948年贫病中逝

预习检测

煤屑xiè

踱着duó

颤动chàn

霎时shà

敛裾jū

媛女yuán

蓊郁wěng

脉脉mò

斑驳bó

袅娜niǎo

倩影qiàn

船櫂zhào

快速浏览课文,思考下列问题。

1.本文写了朱自清一次怎样的经历?

----月下散步

2.作者为什么深更半夜的时候去月下散步呢?用原文中的话回答.

----心里颇不宁静

(本文文眼)

3.朱自清为什么心里不宁静呢?

----要联系当时的时代背景

时 代 背 景

1927年7月,蒋介石发动“四?一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩坏,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶然,看不到前进的方向。

作者在此想躲开恼人的现实,求得短暂的安宁。所以清清冷冷的荷塘也成为超脱世尘的绝妙世界

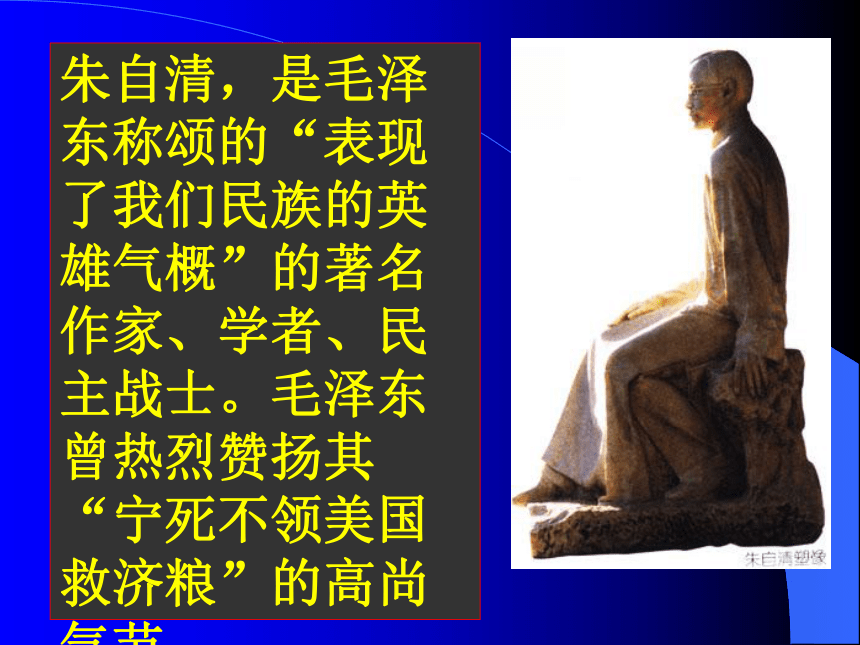

朱自清,是毛泽东称颂的“表现了我们民族的英雄气概”的著名作家、学者、民主战士。毛泽东曾热烈赞扬其“宁死不领美国救济粮”的高尚气节。

朱自清诞辰100周年题

(江泽民)

朱自清去月下散步的目的是什么?

----寻找宁静

那朱自清的散步路线是怎样的呢?同学们默读课文画出散步路线。

行文思路(行踪)

家里----路上-----荷塘------(路上)----门前(家)

进一步理清思路

第一部分:1 点明心境,交代缘由。

第二部分:2-3 小径漫步,抒发感受。

第三部分:4-6 荷塘月色,景语情语。

第四部分:7-8 江南采莲,向往崇敬。

研习文本

文章第一段就点出这篇文章的文眼“心里颇不宁静”,说说第一段在文中的作用。

第一部分分析(1)

1.大意:点明心境,交代缘由.

2.文眼,像乐曲的主旋律,回荡全文.

3. 反衬作者连日来的苦情; 烘托环境的静谧.(第三句)

4.全段创造出孤寂氛围,字里行间流露出淡淡的哀愁.

文章第一段就点出这篇文章的文眼“心里颇不宁静”,像一支乐曲中的主旋律在全曲中回荡,为文章创造出孤寂的氛围,一开头就在字里行间留露出淡淡的哀愁。文中还有那些语句中还可以了解到萦绕于作者内心的思绪?各表达了作者怎样的感情变化?从中我们可以看到本文中作者怎样的思想感情?

(讨论交流)

1.这一片天地好像是我的;我也像超 出了平常的自己,到了另一个世界里。

2.这是独处的妙处,我且受用这无边 的菏香月色好了。

3、热闹是它们的,我什么也没有。

4、这真是有趣的事,可惜我们现在 早已无福消受了。

5、这令我到底惦着江南了。---这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前。

由此我们不难把握作者感情的脉搏:在现实中(心里颇不宁静)的作者无法派遣心中的苦闷,因而要寻找感情的寄托。于是作者夜游荷塘,去寻找宁静;在自然环境的美丽和理想生活的憧憬中作者找到了宁静,但这是暂时的宁静,当作者回到家门就又回到了现实,心中的烦恼依旧。所以作者极力描写自然的美丽和古代社会的自由快乐,是借以抒发对现实的不满。

小径漫步中,写了什么景?作用是什么?

写景:曲折幽僻的路,蓊蓊郁郁的树,淡淡的月光.

作用:描绘荷塘周围情景,烘托作者的内心----苦闷和哀愁.

你如何理解下列句子的含义

这是独处的妙处,我且受用这无边的菏香月色好了。

3.A. 反映了对社会现实不满.

B.表达了暂时摆脱了作为丈夫、父亲、儿子潜意识里的伦理负担后的喜悦及对自由宁静生活的向往。

c.进一步点明夜间出游的原因.

D.“我且受用这无边的荷香月色好了”,流露出作者从压抑和不自由中暂得宽余,欣赏荷塘月色的淡淡喜悦。

赏析第四段

1、自由朗读。

思考:本段依次写了哪些景物?用了哪些修辞?突出了景物怎样的美感特征?按怎样的顺序写的?

月色下的荷塘

荷叶:动态美(叠词 比喻)

荷花:娇美姿态、羞色神情(拟人 排比 博喻)

荷香:时断时续、若有若无、清淡飘渺、沁人心脾(通感)

荷波:幽雅和宁静(动静结合 拟人)

荷韵:言有尽而意无穷(把所见与想象结合)

(由近及远,由上到下,先静态后动态)

第5段

荷塘上的月色

作者是从哪几个方面描写荷塘上的月色的?选用哪些动词?

赏析第五段

1、自由朗读。

思考:这一段是从哪几个方面来描写荷塘上的月色的?

2、作者选用了哪些动词来描写月光,有什么好处?

月光

月影

光与影

泻 浮 洗 笼

画

梵婀玲上奏着的名曲

荷塘上的月色

朦胧、柔和

通感、动态美

选用这些动词有什么好处

泻:体现月光的动态美,似流水(比喻)

浮:体现雾气的轻飘之状

笼:突出雾的轻、薄、透“但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”(通感)

荷塘上的月色

荷 塘 的 月 色

月 光 如 水

正面描写

薄 雾 似 纱

花 叶 若 梦

灌木黑阴斑驳

侧面描写

杨柳倩影如画

光影和谐似曲

虚实相生

第六节 菏塘周围的景色

本节描写了荷塘四周什么样的景色?采用了哪些描写方法?

第六节 菏塘周围的景色

树色

烟雾

远山

灯光

蝉声

蛙声

由远及近

浓淡相间

诗情画意

以动衬静

作者在描写这些景物时,语言形象生动,景物形象逼真,你能举例说说其中的技巧吗?

1.叠词传神地描摹出眼前之景,同时有一种韵律美,渲染出雅而不俗的语言氛围。

2.以亭亭的舞女的裙来比喻叶子,有一种舒展、旋转的美。荷叶本是静的,作者想像它是动的,这是以动写静,以虚写实。

3.用写女子姣美神态的词来写荷花,

赋予荷花生命的活力和感情,拟人手法写出了荷花的情态美。

4.用博喻(用两个或两个以上的喻体从不同角度反复描绘说明同一个本体的比喻句)写出了月光下的荷花的各种姿态。

5.用“歌声”比“清香”,“名曲”比“光与影”这是一种特殊的比喻—通感(指一种感觉超越了本身的局限而领会到属于另一感觉的印象,即“感觉的相通与转移”)而这样的感觉也只有在静静的月夜下才感受得到,就更突出了宁静的氛围。

6.以“流水”喻“月光”,用“泻”而不用照,写出 了月辉照耀,一览无余的景象,以静为动,有动感美。 7.用“浮”不用“升”,像“梦”,分别表现了雾的轻飘柔美的的姿态,有状态美。

8.叶子与花在“牛乳中洗过”,写出了叶和花洁白而鲜艳,有色彩美。

问:作者全身心地享用这无边的荷香月色,最终有没有得到解脱呢?

没有,作者得到了暂时的宁静,一听到蝉声与蛙声,刚获得的自由和宁静又在一片蛙声中失去了,不禁发出“热闹是他们的,我什么也没有”的感慨。

树色“阴阴的”具有一种朦胧的感觉,月光淡淡的,好像作者的心头也有一层挥之不去的愁云。灯光“没精打采的”毫无生气。蝉声蛙声的热闹更衬出了“我”心境的不宁静,有淡淡的哀愁。作者还是无法得到真正的宁静。

以乐景写哀情

(第七段)

由 联想旧时江南采莲的情景

想到 ,

想到 。

眼前的荷塘

两千里外的江南故乡

千余年前的六朝

为什么作者忽然想起采莲的事

情?写这些内容有何作用?

① 深切微妙地反映出他“乐得暂时忘记”而又不能“忘记”的万分苦恼的心情。心里宁静,但宁静里又有淡淡的哀愁。

②深化主题(回到过去,说明对现

实不满,尤其是最后不觉到了家更说明摆脱不了现实,宁静也只是片刻

的。)

感情发展脉络

“ 不宁静” →欲求排遣,淡淡的哀愁→观荷塘月色,淡淡的喜悦→发出“我什么也没有”的感慨→惦念江南,欲求超脱不得。

心路轨迹:不静——寻静——得静——出静

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

小 结

朱自清通过在月下荷塘静谧幽美的景色中独处的心境描述,表达了他抑郁孤寂、想超脱现实自得其乐而不可得的情绪,以及对自由宁静生活的向往

一 切 景 语 皆 情 语

景

素淡、宁静

朦胧、柔和

情

苦闷、忧郁

困惑、寻觅

情 景 交 融

结合对文章的理解请思考题目“荷塘月色”的短语类型

偏正式

三、写作特点

1、形象美——手法多样(鲜明的比喻,明显的对比, 强烈的衬托,生动的拟人,传神的通感)

2、语言美——新颖而不失生动自然,描述传神,节奏协调(量词、叠词)

3、意境美——融情入景、即景抒情

作业.

四、五、六段中各用了什么修辞手法,请分别找出若干并赏析其妙处。

比喻(通感)、拟人

本单元学习散文

散文包括抒情散文、叙事散文、写景散文、哲理散文。

她就像一壶清茶,在炎热的夏季带给我们清凉的慰藉;在深秋的寒气中送来舒心的温暖。

散文重在抒情,但情有独钟,情有所系。

《文心雕龙》说:“人禀七情,应物而动。物色之动,心亦摇焉。”眼前的物象唤醒记忆中的表象,情感体验也一同苏醒,于是心物感应,情景相生,触景生情,缘情造景。正所谓 “一切景语皆情语”。

荷塘月色

朱自清

写景散文

作者简介

朱自清(1898-1948)原名自华,字秋实。1917年改名为:自清,字:佩弦。现代散文家、诗人、著名学者及民主战士。

1920年毕业于北大后在江浙一带从事中学教育工作;

1924年出版诗文集《踪迹》

1928年出版散文集《背影》

搞战爆发后,在党抗日民主运动影响下,思想认识逐步提高。

1948年贫病中逝

预习检测

煤屑xiè

踱着duó

颤动chàn

霎时shà

敛裾jū

媛女yuán

蓊郁wěng

脉脉mò

斑驳bó

袅娜niǎo

倩影qiàn

船櫂zhào

快速浏览课文,思考下列问题。

1.本文写了朱自清一次怎样的经历?

----月下散步

2.作者为什么深更半夜的时候去月下散步呢?用原文中的话回答.

----心里颇不宁静

(本文文眼)

3.朱自清为什么心里不宁静呢?

----要联系当时的时代背景

时 代 背 景

1927年7月,蒋介石发动“四?一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩坏,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶然,看不到前进的方向。

作者在此想躲开恼人的现实,求得短暂的安宁。所以清清冷冷的荷塘也成为超脱世尘的绝妙世界

朱自清,是毛泽东称颂的“表现了我们民族的英雄气概”的著名作家、学者、民主战士。毛泽东曾热烈赞扬其“宁死不领美国救济粮”的高尚气节。

朱自清诞辰100周年题

(江泽民)

朱自清去月下散步的目的是什么?

----寻找宁静

那朱自清的散步路线是怎样的呢?同学们默读课文画出散步路线。

行文思路(行踪)

家里----路上-----荷塘------(路上)----门前(家)

进一步理清思路

第一部分:1 点明心境,交代缘由。

第二部分:2-3 小径漫步,抒发感受。

第三部分:4-6 荷塘月色,景语情语。

第四部分:7-8 江南采莲,向往崇敬。

研习文本

文章第一段就点出这篇文章的文眼“心里颇不宁静”,说说第一段在文中的作用。

第一部分分析(1)

1.大意:点明心境,交代缘由.

2.文眼,像乐曲的主旋律,回荡全文.

3. 反衬作者连日来的苦情; 烘托环境的静谧.(第三句)

4.全段创造出孤寂氛围,字里行间流露出淡淡的哀愁.

文章第一段就点出这篇文章的文眼“心里颇不宁静”,像一支乐曲中的主旋律在全曲中回荡,为文章创造出孤寂的氛围,一开头就在字里行间留露出淡淡的哀愁。文中还有那些语句中还可以了解到萦绕于作者内心的思绪?各表达了作者怎样的感情变化?从中我们可以看到本文中作者怎样的思想感情?

(讨论交流)

1.这一片天地好像是我的;我也像超 出了平常的自己,到了另一个世界里。

2.这是独处的妙处,我且受用这无边 的菏香月色好了。

3、热闹是它们的,我什么也没有。

4、这真是有趣的事,可惜我们现在 早已无福消受了。

5、这令我到底惦着江南了。---这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前。

由此我们不难把握作者感情的脉搏:在现实中(心里颇不宁静)的作者无法派遣心中的苦闷,因而要寻找感情的寄托。于是作者夜游荷塘,去寻找宁静;在自然环境的美丽和理想生活的憧憬中作者找到了宁静,但这是暂时的宁静,当作者回到家门就又回到了现实,心中的烦恼依旧。所以作者极力描写自然的美丽和古代社会的自由快乐,是借以抒发对现实的不满。

小径漫步中,写了什么景?作用是什么?

写景:曲折幽僻的路,蓊蓊郁郁的树,淡淡的月光.

作用:描绘荷塘周围情景,烘托作者的内心----苦闷和哀愁.

你如何理解下列句子的含义

这是独处的妙处,我且受用这无边的菏香月色好了。

3.A. 反映了对社会现实不满.

B.表达了暂时摆脱了作为丈夫、父亲、儿子潜意识里的伦理负担后的喜悦及对自由宁静生活的向往。

c.进一步点明夜间出游的原因.

D.“我且受用这无边的荷香月色好了”,流露出作者从压抑和不自由中暂得宽余,欣赏荷塘月色的淡淡喜悦。

赏析第四段

1、自由朗读。

思考:本段依次写了哪些景物?用了哪些修辞?突出了景物怎样的美感特征?按怎样的顺序写的?

月色下的荷塘

荷叶:动态美(叠词 比喻)

荷花:娇美姿态、羞色神情(拟人 排比 博喻)

荷香:时断时续、若有若无、清淡飘渺、沁人心脾(通感)

荷波:幽雅和宁静(动静结合 拟人)

荷韵:言有尽而意无穷(把所见与想象结合)

(由近及远,由上到下,先静态后动态)

第5段

荷塘上的月色

作者是从哪几个方面描写荷塘上的月色的?选用哪些动词?

赏析第五段

1、自由朗读。

思考:这一段是从哪几个方面来描写荷塘上的月色的?

2、作者选用了哪些动词来描写月光,有什么好处?

月光

月影

光与影

泻 浮 洗 笼

画

梵婀玲上奏着的名曲

荷塘上的月色

朦胧、柔和

通感、动态美

选用这些动词有什么好处

泻:体现月光的动态美,似流水(比喻)

浮:体现雾气的轻飘之状

笼:突出雾的轻、薄、透“但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”(通感)

荷塘上的月色

荷 塘 的 月 色

月 光 如 水

正面描写

薄 雾 似 纱

花 叶 若 梦

灌木黑阴斑驳

侧面描写

杨柳倩影如画

光影和谐似曲

虚实相生

第六节 菏塘周围的景色

本节描写了荷塘四周什么样的景色?采用了哪些描写方法?

第六节 菏塘周围的景色

树色

烟雾

远山

灯光

蝉声

蛙声

由远及近

浓淡相间

诗情画意

以动衬静

作者在描写这些景物时,语言形象生动,景物形象逼真,你能举例说说其中的技巧吗?

1.叠词传神地描摹出眼前之景,同时有一种韵律美,渲染出雅而不俗的语言氛围。

2.以亭亭的舞女的裙来比喻叶子,有一种舒展、旋转的美。荷叶本是静的,作者想像它是动的,这是以动写静,以虚写实。

3.用写女子姣美神态的词来写荷花,

赋予荷花生命的活力和感情,拟人手法写出了荷花的情态美。

4.用博喻(用两个或两个以上的喻体从不同角度反复描绘说明同一个本体的比喻句)写出了月光下的荷花的各种姿态。

5.用“歌声”比“清香”,“名曲”比“光与影”这是一种特殊的比喻—通感(指一种感觉超越了本身的局限而领会到属于另一感觉的印象,即“感觉的相通与转移”)而这样的感觉也只有在静静的月夜下才感受得到,就更突出了宁静的氛围。

6.以“流水”喻“月光”,用“泻”而不用照,写出 了月辉照耀,一览无余的景象,以静为动,有动感美。 7.用“浮”不用“升”,像“梦”,分别表现了雾的轻飘柔美的的姿态,有状态美。

8.叶子与花在“牛乳中洗过”,写出了叶和花洁白而鲜艳,有色彩美。

问:作者全身心地享用这无边的荷香月色,最终有没有得到解脱呢?

没有,作者得到了暂时的宁静,一听到蝉声与蛙声,刚获得的自由和宁静又在一片蛙声中失去了,不禁发出“热闹是他们的,我什么也没有”的感慨。

树色“阴阴的”具有一种朦胧的感觉,月光淡淡的,好像作者的心头也有一层挥之不去的愁云。灯光“没精打采的”毫无生气。蝉声蛙声的热闹更衬出了“我”心境的不宁静,有淡淡的哀愁。作者还是无法得到真正的宁静。

以乐景写哀情

(第七段)

由 联想旧时江南采莲的情景

想到 ,

想到 。

眼前的荷塘

两千里外的江南故乡

千余年前的六朝

为什么作者忽然想起采莲的事

情?写这些内容有何作用?

① 深切微妙地反映出他“乐得暂时忘记”而又不能“忘记”的万分苦恼的心情。心里宁静,但宁静里又有淡淡的哀愁。

②深化主题(回到过去,说明对现

实不满,尤其是最后不觉到了家更说明摆脱不了现实,宁静也只是片刻

的。)

感情发展脉络

“ 不宁静” →欲求排遣,淡淡的哀愁→观荷塘月色,淡淡的喜悦→发出“我什么也没有”的感慨→惦念江南,欲求超脱不得。

心路轨迹:不静——寻静——得静——出静

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

小 结

朱自清通过在月下荷塘静谧幽美的景色中独处的心境描述,表达了他抑郁孤寂、想超脱现实自得其乐而不可得的情绪,以及对自由宁静生活的向往

一 切 景 语 皆 情 语

景

素淡、宁静

朦胧、柔和

情

苦闷、忧郁

困惑、寻觅

情 景 交 融

结合对文章的理解请思考题目“荷塘月色”的短语类型

偏正式

三、写作特点

1、形象美——手法多样(鲜明的比喻,明显的对比, 强烈的衬托,生动的拟人,传神的通感)

2、语言美——新颖而不失生动自然,描述传神,节奏协调(量词、叠词)

3、意境美——融情入景、即景抒情

作业.

四、五、六段中各用了什么修辞手法,请分别找出若干并赏析其妙处。

比喻(通感)、拟人