人教版七年级历史上册第19课 北魏政治和北方民族大交融 (共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级历史上册第19课 北魏政治和北方民族大交融 (共17张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-08 19:22:02 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

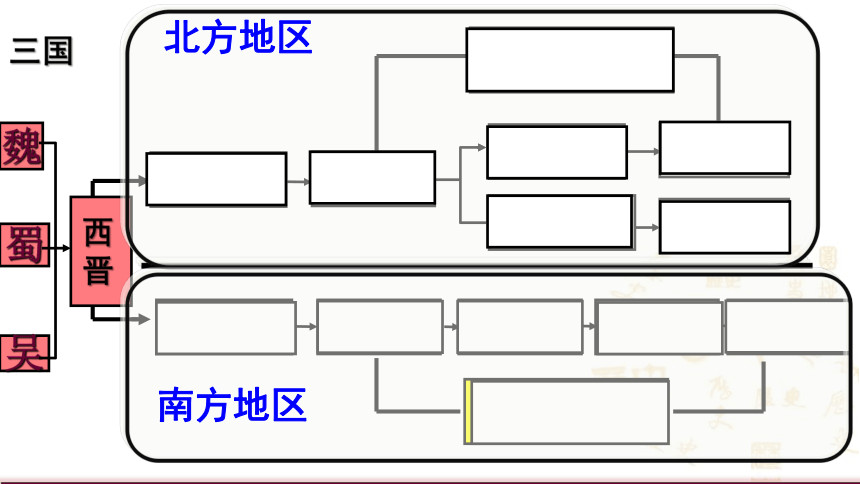

北齐

西魏

北周

十六国

北朝

西

晋

北魏

东魏

北方地区

东晋

宋

齐

梁

陈

南朝

南方地区

魏

蜀

吴

三国

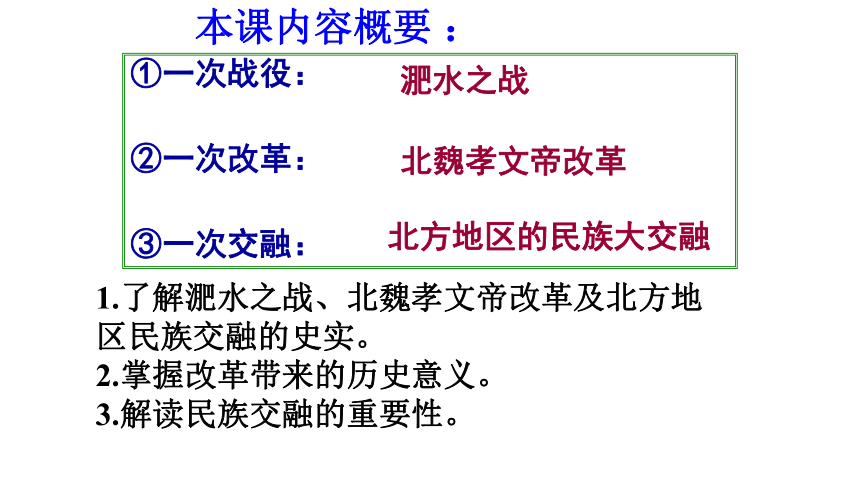

本课内容概要 :

①一次战役:

②一次改革:

③一次交融:

淝水之战

北魏孝文帝改革

北方地区的民族大交融

1.了解淝水之战、北魏孝文帝改革及北方地区民族交融的史实。

2.掌握改革带来的历史意义。

3.解读民族交融的重要性。

淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

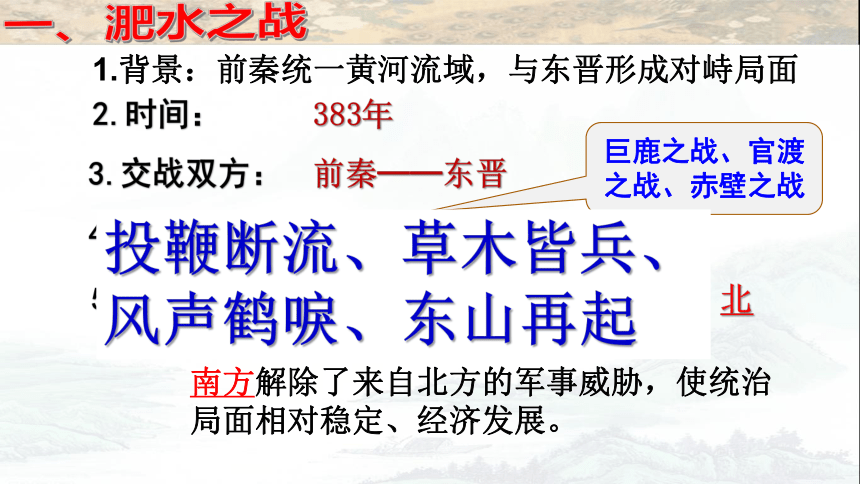

383年

前秦──东晋

东晋以少胜多大败前秦

1.背景:前秦统一黄河流域,与东晋形成对峙局面

南方解除了来自北方的军事威胁,使统治局面相对稳定、经济发展。

巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战

投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳、东山再起

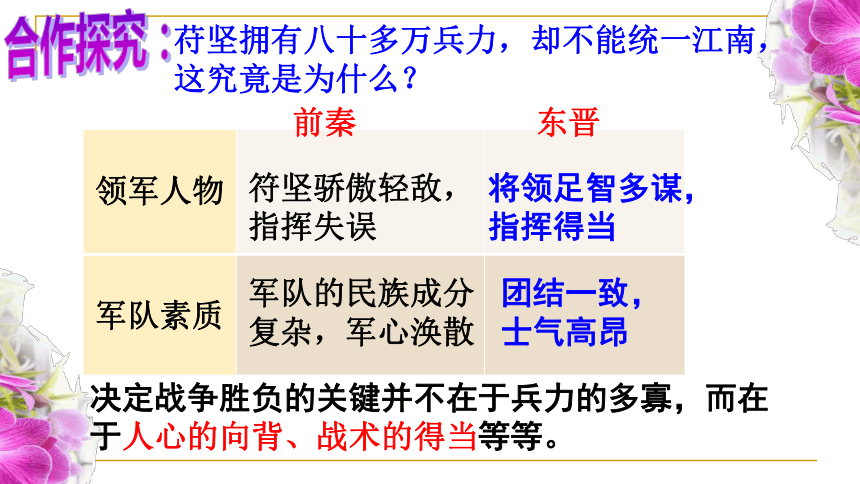

将领足智多谋,指挥得当

符坚骄傲轻敌,指挥失误

军队的民族成分复杂,军心涣散

团结一致,士气高昂

苻坚拥有八十多万兵力,却不能统一江南,

这究竟是为什么?

前秦

东晋

决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等等。

领军人物

军队素质

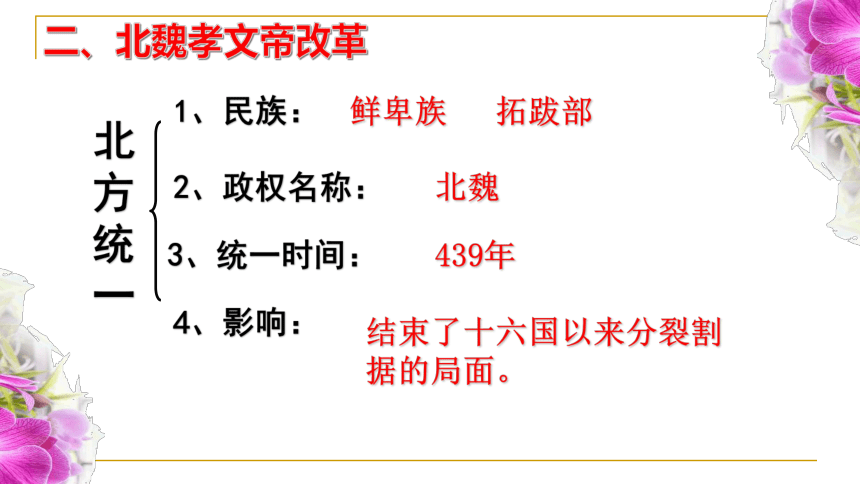

北魏

439年

结束了十六国以来分裂割据的局面。

鲜卑族 拓跋部

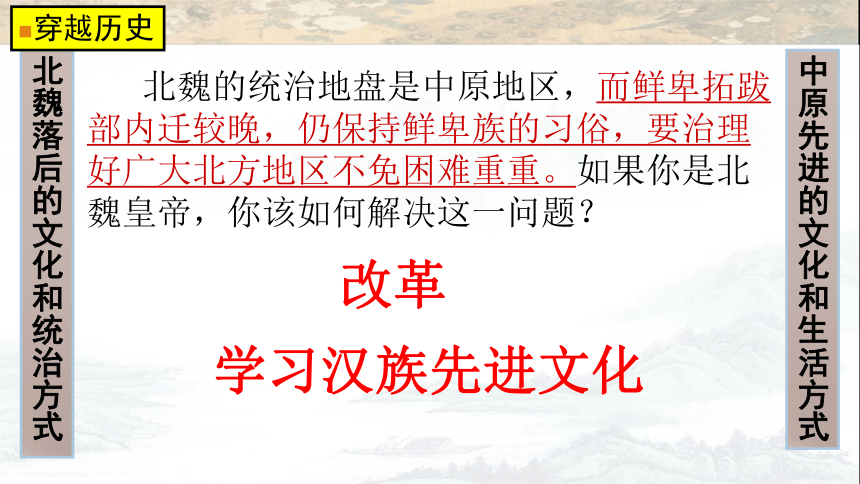

穿越历史

北魏的统治地盘是中原地区,而鲜卑拓跋部内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大北方地区不免困难重重。如果你是北魏皇帝,你该如何解决这一问题?

改革

学习汉族先进文化

北魏孝文帝改革

文治移风易俗

武力征服不可取

原名拓拔宏,后改汉姓元,故又称元宏,他五岁继皇位,从小就由汉人冯太后抚养,自幼深受儒家思想的熏陶,是北魏第一个系统接受汉文化儒学教育的皇帝。在冯太后的辅佐下,进行了改革,史称"孝文帝改革",继位19年时,冯太后去世,继续推行改革。

平城

洛阳

北魏

南齐

二、孝文帝改革

1.迁 都

平城位置偏北,不便控制中原地区,也不利于学习汉族先进的文化。

气候干旱,经济落后。

保守势力大,不利改革。

洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。地理位置优越,便于举兵南下。

二、孝文帝改革

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;(说汉话)

汉化措施一:

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》

官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语

二、孝文帝改革

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;(说汉话)

汉化措施二:

以汉服代替鲜卑服

二、孝文帝改革

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;(说汉话)

汉化措施三:

改鲜卑姓为汉姓

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

二、孝文帝改革

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;(说汉话)

汉化措施四:

孝文帝选择中原汉族贵族女子为妃,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻

北魏迁都以后,洛阳再度成为北方的政治经济文化中心。从四面来的商人汇集在这里,交流着来自不同地方的物品,他们中很多人说着夹杂鲜卑语的汉语,穿着和汉族一样的服饰,他们一改往日不尊老,不养老的陋习,老人得到了子女的照顾。从他们身上,已经看不出鲜卑族和汉族的区别了。

3、作用:促进了民族交融,增强了北魏的实力。

交流中的融合

——孝文帝改革

民族交融领域

民 族 交 融 的 表 现

生产生活

政治制度

思想文化

民族心理

找出民族交融共同进步的表现

相互学习、借鉴

少数民族学习汉族文化

汉族学习少数民族乐舞

民族之间的隔阂与民族偏见逐渐减少

提炼新知

北朝政权沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。

北方地区民族的交往、交流与交融带来的影响:

①为中华民族的发展注入了 ;

②进一步丰富了 ;

③为 奠定了基础。

新的活力

中华民族的物质文化和精神文化

以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展

我国56个民族共同构成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民族命运共同体。

我国是统一的多民族国家,各民族多元一体,是老祖宗留给我们的一笔重要财富。

民族团结是发展进步的基石。

“平语”近人

哪一句话最能引起你的共鸣?

中华一家人

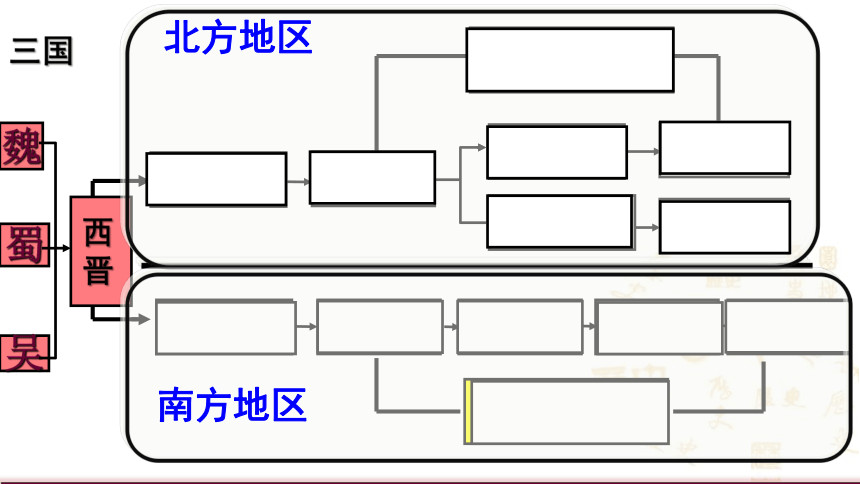

北齐

西魏

北周

十六国

北朝

西

晋

北魏

东魏

北方地区

东晋

宋

齐

梁

陈

南朝

南方地区

魏

蜀

吴

三国

本课内容概要 :

①一次战役:

②一次改革:

③一次交融:

淝水之战

北魏孝文帝改革

北方地区的民族大交融

1.了解淝水之战、北魏孝文帝改革及北方地区民族交融的史实。

2.掌握改革带来的历史意义。

3.解读民族交融的重要性。

淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

383年

前秦──东晋

东晋以少胜多大败前秦

1.背景:前秦统一黄河流域,与东晋形成对峙局面

南方解除了来自北方的军事威胁,使统治局面相对稳定、经济发展。

巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战

投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳、东山再起

将领足智多谋,指挥得当

符坚骄傲轻敌,指挥失误

军队的民族成分复杂,军心涣散

团结一致,士气高昂

苻坚拥有八十多万兵力,却不能统一江南,

这究竟是为什么?

前秦

东晋

决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等等。

领军人物

军队素质

北魏

439年

结束了十六国以来分裂割据的局面。

鲜卑族 拓跋部

穿越历史

北魏的统治地盘是中原地区,而鲜卑拓跋部内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大北方地区不免困难重重。如果你是北魏皇帝,你该如何解决这一问题?

改革

学习汉族先进文化

北魏孝文帝改革

文治移风易俗

武力征服不可取

原名拓拔宏,后改汉姓元,故又称元宏,他五岁继皇位,从小就由汉人冯太后抚养,自幼深受儒家思想的熏陶,是北魏第一个系统接受汉文化儒学教育的皇帝。在冯太后的辅佐下,进行了改革,史称"孝文帝改革",继位19年时,冯太后去世,继续推行改革。

平城

洛阳

北魏

南齐

二、孝文帝改革

1.迁 都

平城位置偏北,不便控制中原地区,也不利于学习汉族先进的文化。

气候干旱,经济落后。

保守势力大,不利改革。

洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。地理位置优越,便于举兵南下。

二、孝文帝改革

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;(说汉话)

汉化措施一:

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》

官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语

二、孝文帝改革

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;(说汉话)

汉化措施二:

以汉服代替鲜卑服

二、孝文帝改革

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;(说汉话)

汉化措施三:

改鲜卑姓为汉姓

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

二、孝文帝改革

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;(说汉话)

汉化措施四:

孝文帝选择中原汉族贵族女子为妃,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻

北魏迁都以后,洛阳再度成为北方的政治经济文化中心。从四面来的商人汇集在这里,交流着来自不同地方的物品,他们中很多人说着夹杂鲜卑语的汉语,穿着和汉族一样的服饰,他们一改往日不尊老,不养老的陋习,老人得到了子女的照顾。从他们身上,已经看不出鲜卑族和汉族的区别了。

3、作用:促进了民族交融,增强了北魏的实力。

交流中的融合

——孝文帝改革

民族交融领域

民 族 交 融 的 表 现

生产生活

政治制度

思想文化

民族心理

找出民族交融共同进步的表现

相互学习、借鉴

少数民族学习汉族文化

汉族学习少数民族乐舞

民族之间的隔阂与民族偏见逐渐减少

提炼新知

北朝政权沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。

北方地区民族的交往、交流与交融带来的影响:

①为中华民族的发展注入了 ;

②进一步丰富了 ;

③为 奠定了基础。

新的活力

中华民族的物质文化和精神文化

以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展

我国56个民族共同构成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民族命运共同体。

我国是统一的多民族国家,各民族多元一体,是老祖宗留给我们的一笔重要财富。

民族团结是发展进步的基石。

“平语”近人

哪一句话最能引起你的共鸣?

中华一家人

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史