第7课 辽、西夏与北宋的并立 课件 (共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 辽、西夏与北宋的并立 课件 (共25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-09 11:10:55 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第二单元

辽宋夏金元时期: 民族关系发展和社会变化

时代特点:民族政权并立

1、掌握辽、西夏政权基本情况。

2、分析宋辽、宋夏和议,总结这一时期并立的各政权之间关系的特点。

3、认识民族友好、民族交融是我国多民族国家发展的主流。

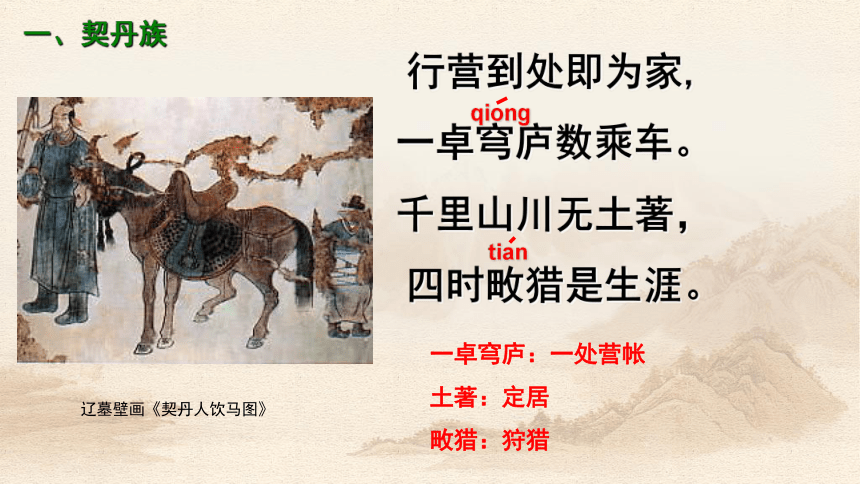

一、契丹族

辽墓壁画《契丹人饮马图》

一卓穹庐:一处营帐

土著:定居

畋猎:狩猎

一、契丹族

1、兴起

2、建立政权

(1)政权名称:

(2)时间:

(3)建立者:

(4)都城:

3、契丹国的发展:

辽 契丹

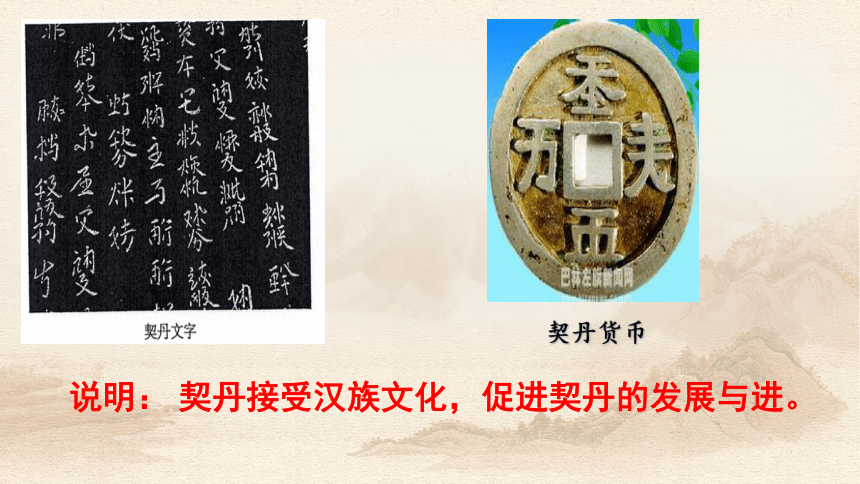

契丹货币

说明:

契丹接受汉族文化,促进契丹的发展与进。

党项族

二、党项族

1、兴起

2、建立政权

(1)政权名称:

(2)时间:

(3)建立者:

(4)都城:

3、大夏国的发展

思考:

辽与西夏建立后发展的共同点是什么?

接受、学习汉族先进文化,仿效汉字创造了自己的文字,注重发展生产。

——实力不断增强

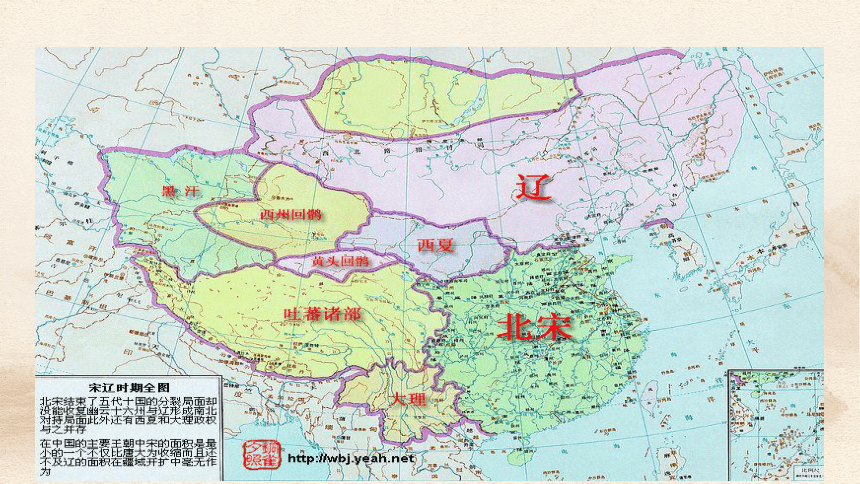

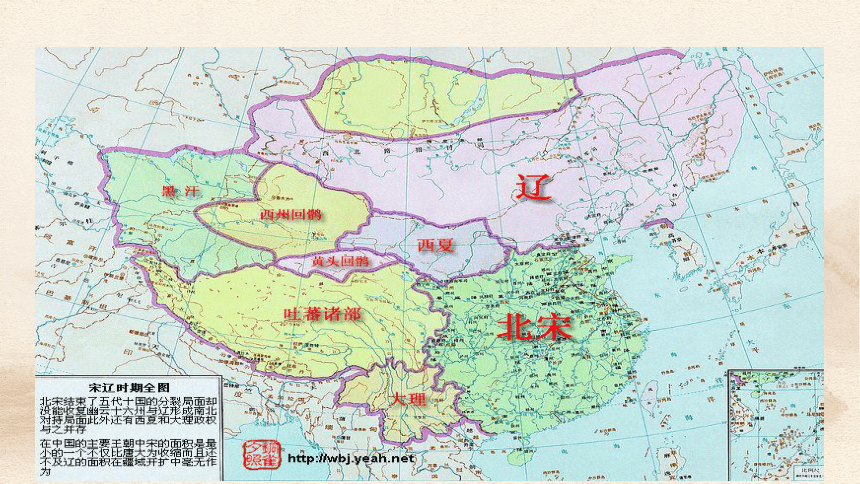

辽、西夏与北宋并立形势图

三、辽与北宋的和战

1、辽太宗时:

辽占领了燕云十六州,与中原冲突加剧。

战

今北京、天津,河北和山西北部地区

三、辽与北宋的和战

1、辽太宗时:

2、宋太祖晚期:

3、宋太宗时:

4、宋真宗时

从进攻到防御

澶州之战

澶渊之盟

辽夺取了燕云十六州,与中原冲突加剧

保持友好关系

战

和

战 和

战 和

打退辽军

辽军撤回,宋朝给辽岁币。

此后很长时间,辽宋之间保持和平局面。

战

和:

北宋,辽

为什么北宋打退了辽军还要签订盟约?

由于辽注重向汉族学习先进的农业生产技术,再加上本身已有的雄厚的畜牧业基础和久居幽云十六州之地,因此,其经济处于上升期。而宋因鉴于五代而“惧武”,从而实行轻武重文的政策,导致军事相对较弱,但宋的经济对周边政权而言又相对繁荣富庶。可见,宋进攻不足却防守有余,辽积极扩张却不具备灭宋的能力;……再加上这次澶渊之战中双方互有胜负,正是在这些背景之下,和约就顺利缔结了。

为什么北宋打退了辽军还要签订盟约?

说明澶渊之盟是辽与宋在双方力量均衡的条件下互相妥协的产物

材料一 澶渊之盟后,宋辽边境“生育蕃息,牛羊被野(遍地),戴白之人,不识干戈(战争)”

材料二 澶渊之盟以后,双方在交界处开设贸易场所,称为“榷(què )场”。官府和商人用各种商品在此进行交换,互通有无。

材料三 “家家养子学耕织 ,输与官家事夷狄。

——王安石

材料四 辽人“自澶渊既盟之后 ,岁省用兵之费 ,国享重币之利”,每年从宋朝手中得到大量岁币,“内府之储珍异 ,固山积也”。

——契丹国志 .兴宗文成皇帝(卷 8)

四、西夏与北宋的关系

1、西夏攻宋

战

和

北宋与辽、西夏订立和约,对社会经济和民众生活有什么影响?

3)对于民众生活而言,

一方面:在一定程度上加重了民众的赋税负担,

另一方面:使民众生活环境相对安定,加强了各民族间的友好关系,促进了民族交融。

1)北宋与辽、西夏订立和约,使北宋与辽、西夏之间保持着和平稳定的局面。

2)对社会经济而言,避免了战争带来的破坏,促进了我国边远地区的贸易与开发,有利于经济的交流和发展。

回顾:历史上的民族交融

1、民族迁徙

三国两晋南北朝时,北方少数民族内迁和中原汉人南迁

2、战争与交往

春秋战国时期,中原与北方少数民族的战争;

秦汉时期,北击匈奴

3、少数民族统治者改革

北魏孝文帝改革

4、友好往来

唐朝,汉族与北方少数民族杂居、通婚,文成公主入藏

澶州之战

澶渊之盟

连年交战

宋夏和议

民 族 关 系 :

有战有和,但民族友好与交流始终是主流。

战

和

小结

北宋—辽

北宋—西夏

1、宋与辽、夏议和的相同点是( )

A.宋向少数民族政权称臣 B.宋向少数民族政权送岁币

C.划定双方的边界 D.少数民族的军队撤走

B

2.“澶渊之盟”的盟约双方是( )

A.北宋与辽 B.南宋与辽

C.北宋与西夏 D.北宋与金

A

当堂检测

B 盟约中有辽撤兵的内容

C 北宋答应给辽“岁币”

D 盟约签订后,宋辽之间维持了很长时间的和平关系

3、下列关于澶渊之盟的叙述,错误的一项是:

A 它是北宋战败后于辽达成的盟约

A

4、宋和西夏达成和议后,产生的积极影响包括( )

①增加了中原人民的经济负担;②促进了宋与西夏的和平交往;

③推动了西北边境地区的发展;④北宋获得相对安定的发展环境

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

B

第二单元

辽宋夏金元时期: 民族关系发展和社会变化

时代特点:民族政权并立

1、掌握辽、西夏政权基本情况。

2、分析宋辽、宋夏和议,总结这一时期并立的各政权之间关系的特点。

3、认识民族友好、民族交融是我国多民族国家发展的主流。

一、契丹族

辽墓壁画《契丹人饮马图》

一卓穹庐:一处营帐

土著:定居

畋猎:狩猎

一、契丹族

1、兴起

2、建立政权

(1)政权名称:

(2)时间:

(3)建立者:

(4)都城:

3、契丹国的发展:

辽 契丹

契丹货币

说明:

契丹接受汉族文化,促进契丹的发展与进。

党项族

二、党项族

1、兴起

2、建立政权

(1)政权名称:

(2)时间:

(3)建立者:

(4)都城:

3、大夏国的发展

思考:

辽与西夏建立后发展的共同点是什么?

接受、学习汉族先进文化,仿效汉字创造了自己的文字,注重发展生产。

——实力不断增强

辽、西夏与北宋并立形势图

三、辽与北宋的和战

1、辽太宗时:

辽占领了燕云十六州,与中原冲突加剧。

战

今北京、天津,河北和山西北部地区

三、辽与北宋的和战

1、辽太宗时:

2、宋太祖晚期:

3、宋太宗时:

4、宋真宗时

从进攻到防御

澶州之战

澶渊之盟

辽夺取了燕云十六州,与中原冲突加剧

保持友好关系

战

和

战 和

战 和

打退辽军

辽军撤回,宋朝给辽岁币。

此后很长时间,辽宋之间保持和平局面。

战

和:

北宋,辽

为什么北宋打退了辽军还要签订盟约?

由于辽注重向汉族学习先进的农业生产技术,再加上本身已有的雄厚的畜牧业基础和久居幽云十六州之地,因此,其经济处于上升期。而宋因鉴于五代而“惧武”,从而实行轻武重文的政策,导致军事相对较弱,但宋的经济对周边政权而言又相对繁荣富庶。可见,宋进攻不足却防守有余,辽积极扩张却不具备灭宋的能力;……再加上这次澶渊之战中双方互有胜负,正是在这些背景之下,和约就顺利缔结了。

为什么北宋打退了辽军还要签订盟约?

说明澶渊之盟是辽与宋在双方力量均衡的条件下互相妥协的产物

材料一 澶渊之盟后,宋辽边境“生育蕃息,牛羊被野(遍地),戴白之人,不识干戈(战争)”

材料二 澶渊之盟以后,双方在交界处开设贸易场所,称为“榷(què )场”。官府和商人用各种商品在此进行交换,互通有无。

材料三 “家家养子学耕织 ,输与官家事夷狄。

——王安石

材料四 辽人“自澶渊既盟之后 ,岁省用兵之费 ,国享重币之利”,每年从宋朝手中得到大量岁币,“内府之储珍异 ,固山积也”。

——契丹国志 .兴宗文成皇帝(卷 8)

四、西夏与北宋的关系

1、西夏攻宋

战

和

北宋与辽、西夏订立和约,对社会经济和民众生活有什么影响?

3)对于民众生活而言,

一方面:在一定程度上加重了民众的赋税负担,

另一方面:使民众生活环境相对安定,加强了各民族间的友好关系,促进了民族交融。

1)北宋与辽、西夏订立和约,使北宋与辽、西夏之间保持着和平稳定的局面。

2)对社会经济而言,避免了战争带来的破坏,促进了我国边远地区的贸易与开发,有利于经济的交流和发展。

回顾:历史上的民族交融

1、民族迁徙

三国两晋南北朝时,北方少数民族内迁和中原汉人南迁

2、战争与交往

春秋战国时期,中原与北方少数民族的战争;

秦汉时期,北击匈奴

3、少数民族统治者改革

北魏孝文帝改革

4、友好往来

唐朝,汉族与北方少数民族杂居、通婚,文成公主入藏

澶州之战

澶渊之盟

连年交战

宋夏和议

民 族 关 系 :

有战有和,但民族友好与交流始终是主流。

战

和

小结

北宋—辽

北宋—西夏

1、宋与辽、夏议和的相同点是( )

A.宋向少数民族政权称臣 B.宋向少数民族政权送岁币

C.划定双方的边界 D.少数民族的军队撤走

B

2.“澶渊之盟”的盟约双方是( )

A.北宋与辽 B.南宋与辽

C.北宋与西夏 D.北宋与金

A

当堂检测

B 盟约中有辽撤兵的内容

C 北宋答应给辽“岁币”

D 盟约签订后,宋辽之间维持了很长时间的和平关系

3、下列关于澶渊之盟的叙述,错误的一项是:

A 它是北宋战败后于辽达成的盟约

A

4、宋和西夏达成和议后,产生的积极影响包括( )

①增加了中原人民的经济负担;②促进了宋与西夏的和平交往;

③推动了西北边境地区的发展;④北宋获得相对安定的发展环境

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

B

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源