科粤版九上化学 2.2构成物质的微粒(一) 分子 教案

文档属性

| 名称 | 科粤版九上化学 2.2构成物质的微粒(一) 分子 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 35.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《构成物质的微粒——分子》

一、设计思路

1、指导思想 广教版第二章认识空气第二节构成物质的微粒第一课时分子。本课题是学生首次对微观世界的探究,也是今后学习化学不可缺少的理念基础。对本课题内容的学习不仅可以把前面的教学内容化学变化、物理变化及混合物、纯净物从微观的角度上认识得更加深刻,而且还是后面继续学习化学方程式、质量守恒定律、物质结构等内容所必备的基本知识。并且对培养学生抽象思维能力,辩证思维能力有重要作用。

2、教学目标

知识与能力:

(1)认识物质是由分子等微小粒子构成的。

(2)认识分子的特点。

过程与方法:

(1)学习运用日常现象与理论相结合的方法,用理论来解释日常现象。

(2)学习运用比较、分析、归纳等方法提高学生抽象思维能力、想象力、分析推理能

力。培养学生动手操作能力。

情感态度与价值观:

(1)渗透辩证唯物主义的观点及科学态度和科学方法的教育。

(2)激发学生化学学习兴趣,培养学生实事求是的科学精神。

教学手段:

多媒体、实验辅助教学

采用探究方式,让学生体验科学过程

教学重点:理解物质是由分子等微小粒子构成的,以及应用分子的有关知识解决相关实际问题。

教学难点:建立微观粒子运动的想象表象,并初步体会它与宏观物体运动的不同点。

教学准备

本节课采用多媒体、演示实验为教学辅助手段。为了充分调动学生学习的积极性,我采用了兴趣实验导入——“铁树开花,给学生的视觉上进行撞击。在做浓氨水和浓盐酸反应的实验时,为了减少浓氨水和浓盐酸对环境的污染,我对实验进行了改进,两边采用注射器注入,为此我选择合适的塞子进行打孔,反复多次实验。最后在效果和装置上都达到了最好。在探究分子之间有间隙时,为了让学生有更深刻的感受,我进行了分组实验,每四人一组,每组两个注射器,一个压缩空气,一个压缩水,让学生亲身感受分子间有间隙,并且气体大于液体的。

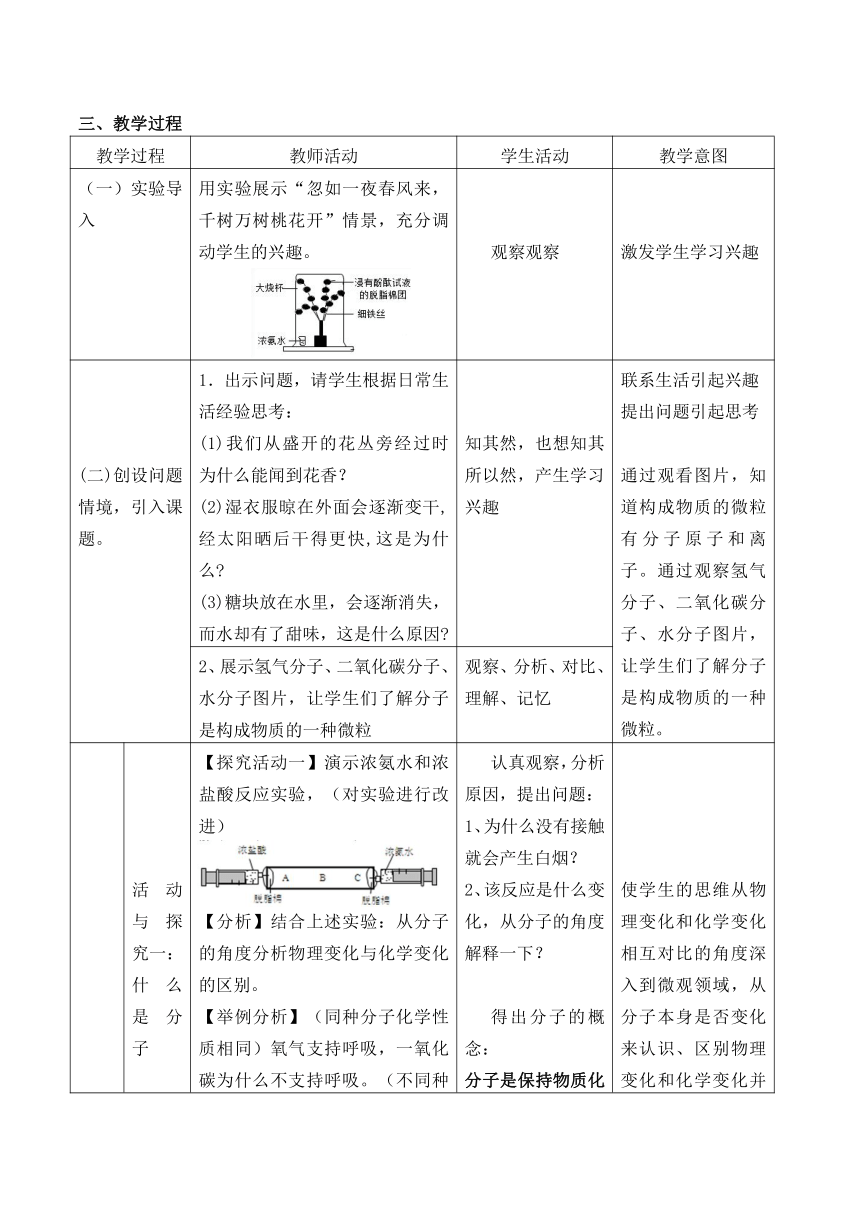

三、教学过程

教学过程

教师活动

学生活动

教学意图

(一)实验导入

用实验展示“忽如一夜春风来,千树万树桃花开”情景,充分调动学生的兴趣。

观察观察

激发学生学习兴趣

(二)创设问题情境,引入课题。

1.出示问题,请学生根据日常生活经验思考:

(1)我们从盛开的花丛旁经过时为什么能闻到花香?

(2)湿衣服晾在外面会逐渐变干,经太阳晒后干得更快,这是为什么?

(3)糖块放在水里,会逐渐消失,而水却有了甜味,这是什么原因?

知其然,也想知其所以然,产生学习兴趣

联系生活引起兴趣

提出问题引起思考

通过观看图片,知道构成物质的微粒有分子原子和离子。通过观察氢气分子、二氧化碳分子、水分子图片,让学生们了解分子是构成物质的一种微粒。

2、展示氢气分子、二氧化碳分子、水分子图片,让学生们了解分子是构成物质的一种微粒

观察、分析、对比、理解、记忆

(二)引

导

探究,培

养

能力。

活动与探究一: 什么是分子

【探究活动一】演示浓氨水和浓盐酸反应实验,(对实验进行改进)

【分析】结合上述实验:从分子的角度分析物理变化与化学变化的区别。

【举例分析】(同种分子化学性质相同)氧气支持呼吸,一氧化碳为什么不支持呼吸。(不同种分子化学性质不同)液态酒精可燃,固态酒精为什么也可燃。

【设疑】1.湿衣服放一段时间为什么会变干,且温度越高干的越快?

2.往一杯清水里面第一滴红墨水,过一会儿为什么整杯水都会变红?

3.酒香不怕巷子深,为什么?

4.加油站为什么会贴有“严禁烟火”的标志?

认真观察,分析原因,提出问题:

1、为什么没有接触就会产生白烟?

2、该反应是什么变化,从分子的角度解释一下?

得出分子的概念:

分子是保持物质化学性质的一种微粒。

同种分子化学性质相同,不同种分子化学性质不同

使学生的思维从物理变化和化学变化相互对比的角度深入到微观领域,从分子本身是否变化来认识、区别物理变化和化学变化并同时得出分子的定义。

活动与探究二:分子有什么特性

(1)取一烧杯,注入约40 mL蒸馏水,然后加入5~6滴酚酞试液,用玻璃棒搅拌均匀,观察溶液颜色。

(2)取少量上述溶液置于试管中,向其中慢慢滴入浓氨水,观察溶液颜色有什么变化。

(3)将烧杯中的酚酞溶液分别倒入A、B两个小烧杯中,另取一个小烧杯C,加入约5 mL浓氨水,用一个大烧杯罩住A、C两个小烧杯,烧杯B置于大烧杯外。

小组合作,动手实验,观察现象,进行比较

通过实验知道:氨水遇酚酞变红

思考讨论得出:分子在不断地运动着

变抽象为具体,突破难点。

活动与探究三: 分子有多大

【探究活动三】学生合作完成

1、用桌面上的注射器抽取一定体积的空气,用大拇指堵住针口,将活塞慢慢往前推。

2、用桌面上的注射器抽取一定体积的水,用大拇指堵住针口,将活塞慢慢往前推。

【结论】分子之间有间隙

【展示并回答问题】物质状态的变化微观三维动画图、

100ml水与100ml的酒精混合,总体积是_____200ml(填“>”或”<”或”=”)

如何让变瘪的乒乓球胀起来?原因?

3、物质的热胀冷缩

学生先闻到酒香,用刚学的分子运动观点解释。

再小组讨论体积小于200mL的原因,得出结论:分子间是有间隔的。明白物质状态不同分子间间隔大小不同。气体分子间间隔更大,而液体、固体分子间间隔小得多

通过讨论、分析 ,引导学生从宏观表象走进微观世界,提高学生抽象思维能力、想象力、分析推理能力

提问:查看分子的质量和体积的相关数据,教师辅助有图片,帮助理解。

自主阅读

得出分子的质量和体积都很小。

培养自学,查阅资料的能力

(三)运用新知,解决生活问题。

【解释】用分子的观点解释混合物与纯净物

【展示】图片展示空气、水、酒精、二氧化碳

交流和讨论

用语言阐述自己的理由

注意语言表达的准确性和条理性。

实现过程目标1,

微观模型初步形成

(四)学生归纳,形成体系

通过这节课的学习,你有哪些收获?

畅谈

发挥学生的主体作用,使学生对本节课的知识结构条理化、系统化,也能培养学生的归纳和概括能力,进一步完成教学目标。

(五) 布置作业

校本P29“基础知识”练习题,能力训练1—3题

板书设计:

构成物质的一种微粒——分子

定义:分子是保持物质化学性质的一种微粒

2.特点:

(1)分子总是在不断的运动着(温度越高,分子运动越快)

(2)分子间是有间隔的(气体>液体>固体)

(3)分子的质量和体积都很小

六、教学反思

通过实验展示,创设问题,引入新课,既可激起学生的学习兴趣,又能体现知识源于现实的道理。以探究活动为主线,不断发现问题,使学生初步学会观察、讨论、合作交流,充分体验科学探究的过程,树立学生的自信心,激发他们自主探究的欲望,培养学生科学探究精神和合作学习意识。通过用分子、原子的观点来解释一些日常生活中的现象,来增强学生对生活和自然界中化学现象的好奇心和探究欲,鼓励学生寻找生活中类似的问题带进课堂,知道化学与生活紧密相联它源于生活,又高于生活。通过学生角色转化,达到知识系统化的目的。同时通过练习及课后实验培养学生的科学探究精神和实践能力。

同课章节目录

- 第一章 大家都来学化学

- 1.1 身边的化学

- 1.2 化学实验室之旅

- 1.3 物质的变化

- 1.4 物质性质的探究

- 第二章 空气、物质的构成

- 2.1 空气的成分

- 2.2 构成物质的微粒(Ⅰ)——分子

- 2.3 构成物质的微粒(Ⅱ)——原子和离子

- 2.4 辨别物质的元素组成

- 第三章 维持生命之气——氧气

- 3.1 氧气的性质和用途

- 3.2 制取氧气

- 3.3 燃烧条件与灭火原理

- 3.4 物质构成的表示式

- 第四章 生命之源——水

- 4.1 我们的水资源

- 4.2 水的组成

- 4.3 质量守恒定律

- 4.4 化学方程式

- 第五章 燃料

- 5.1 洁净的燃料——氢气

- 5.2 组成燃料的主要元素——碳

- 5.3 二氧化碳的性质和制法

- 5.4 古生物的“遗产”——化石燃料