苏教版 高中化学 必修二 2019-2020学年 专题一 微观结构与物质的多样性 第一单元 元素周期律(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版 高中化学 必修二 2019-2020学年 专题一 微观结构与物质的多样性 第一单元 元素周期律(共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-10 15:30:12 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第一单元 核外电子排布与元素周期律

专题1 微观结构与物质的多样性

原子核外电子的排布

元素周期律

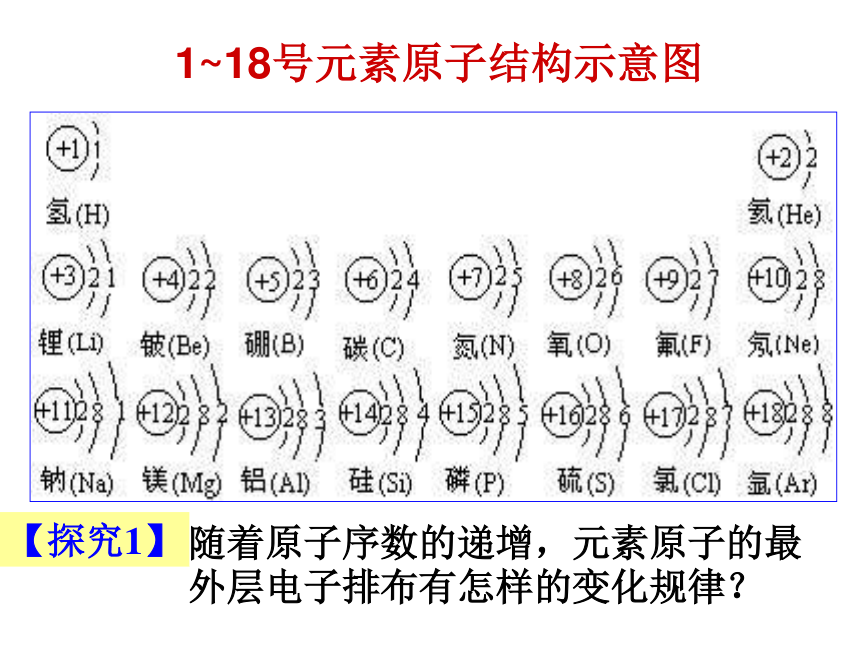

1~18号元素原子结构示意图

随着原子序数的递增,元素原子的最外层电子排布有怎样的变化规律?

【探究1】

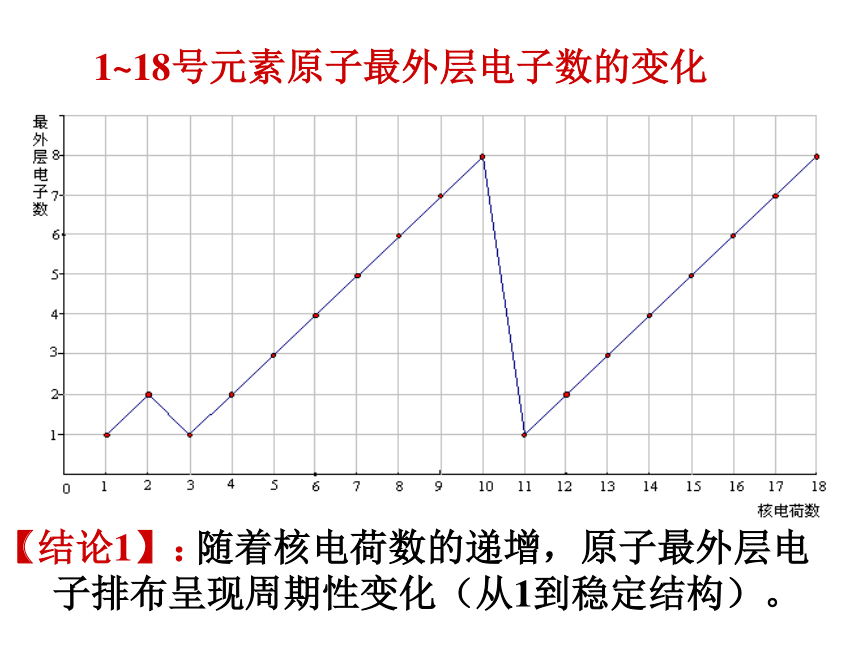

1~18号元素原子最外层电子数的变化

【结论1】:

随着核电荷数的递增,原子最外层电子排布呈现周期性变化(从1到稳定结构)。

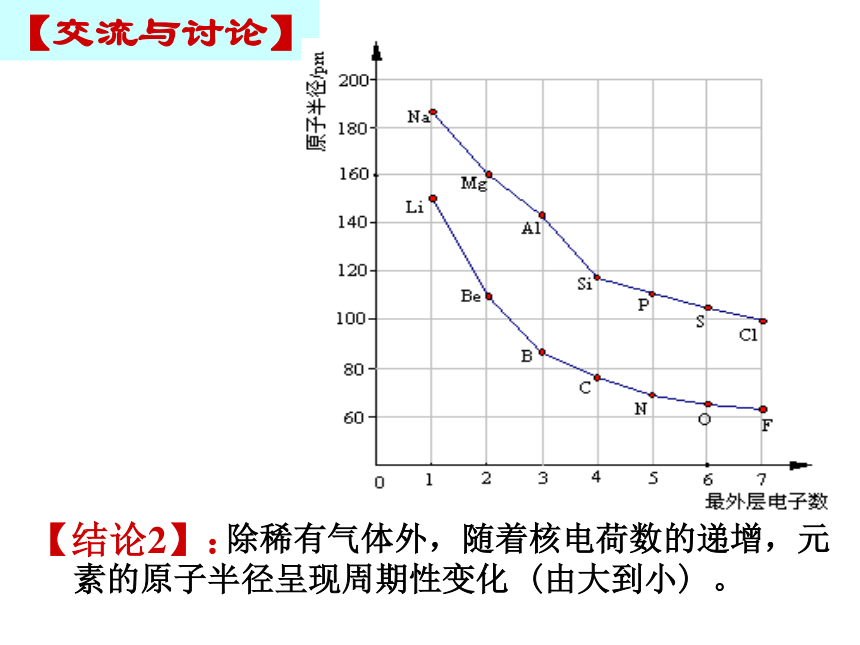

【探究2】

随着原子序数的递增,元素的原子半径有怎样的变化规律?

【交流与讨论】

除稀有气体外,随着核电荷数的递增,元素的原子半径呈现周期性变化 (由大到小) 。

【结论2】:

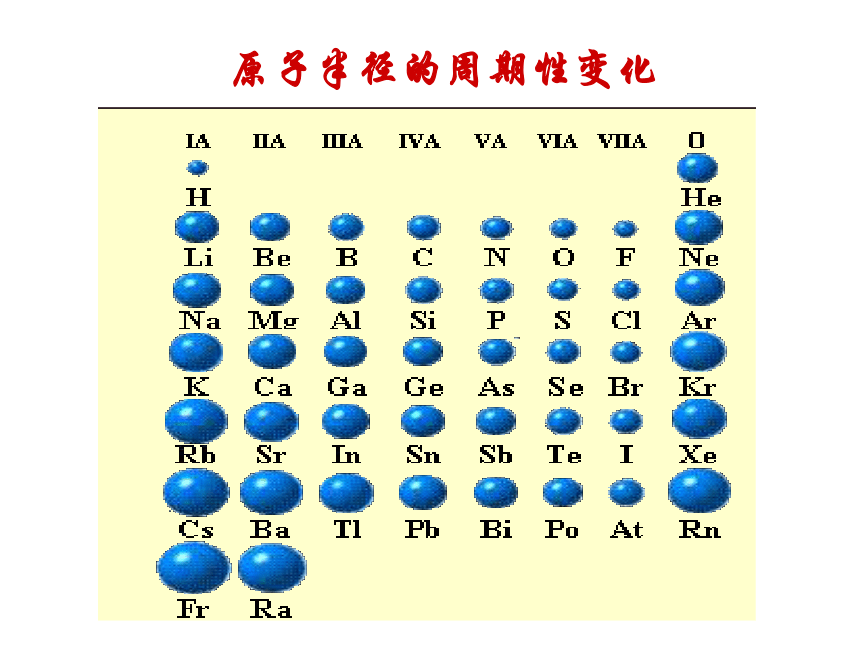

原子半径的周期性变化

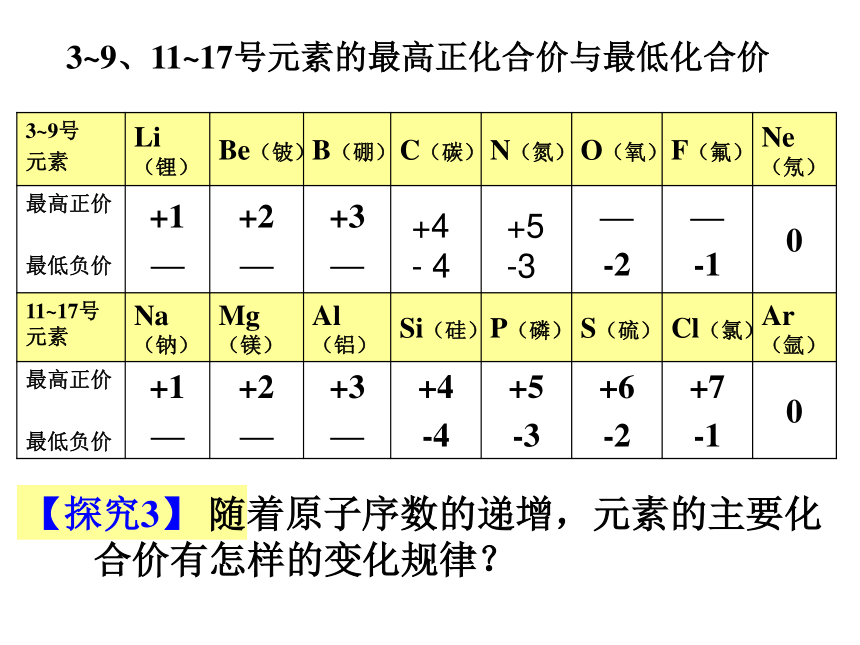

【探究3】

随着原子序数的递增,元素的主要化合价有怎样的变化规律?

3~9、11~17号元素的最高正化合价与最低化合价

+4

- 4

+5

-3

3~9号

元素 Li(锂) Be(铍) B(硼) C(碳) N(氮) O(氧) F(氟) Ne(氖)

最高正价

最低负价 +1

— +2

— +3

— —

-2 —

-1 0

11~17号元素 Na(钠) Mg(镁) Al(铝) Si(硅) P(磷) S(硫) Cl(氯) Ar(氩)

最高正价

最低负价 +1

— +2

— +3

— +4

-4 +5

-3 +6

-2 +7

-1 0

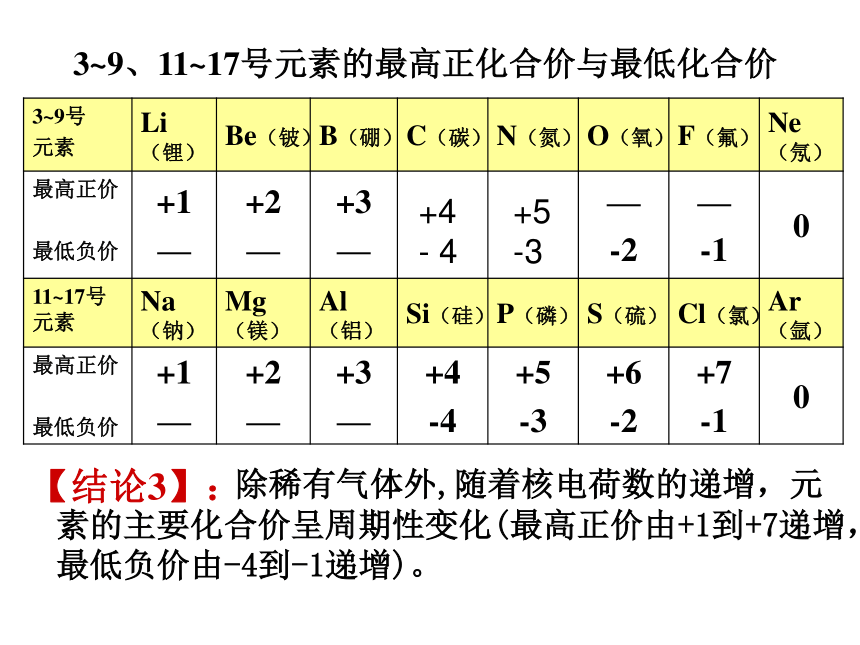

3~9、11~17号元素的最高正化合价与最低化合价

除稀有气体外,随着核电荷数的递增,元素的主要化合价呈周期性变化(最高正价由+1到+7递增,最低负价由-4到-1递增)。

+4

- 4

+5

-3

【结论3】:

3~9号

元素 Li(锂) Be(铍) B(硼) C(碳) N(氮) O(氧) F(氟) Ne(氖)

最高正价

最低负价 +1

— +2

— +3

— —

-2 —

-1 0

11~17号元素 Na(钠) Mg(镁) Al(铝) Si(硅) P(磷) S(硫) Cl(氯) Ar(氩)

最高正价

最低负价 +1

— +2

— +3

— +4

-4 +5

-3 +6

-2 +7

-1 0

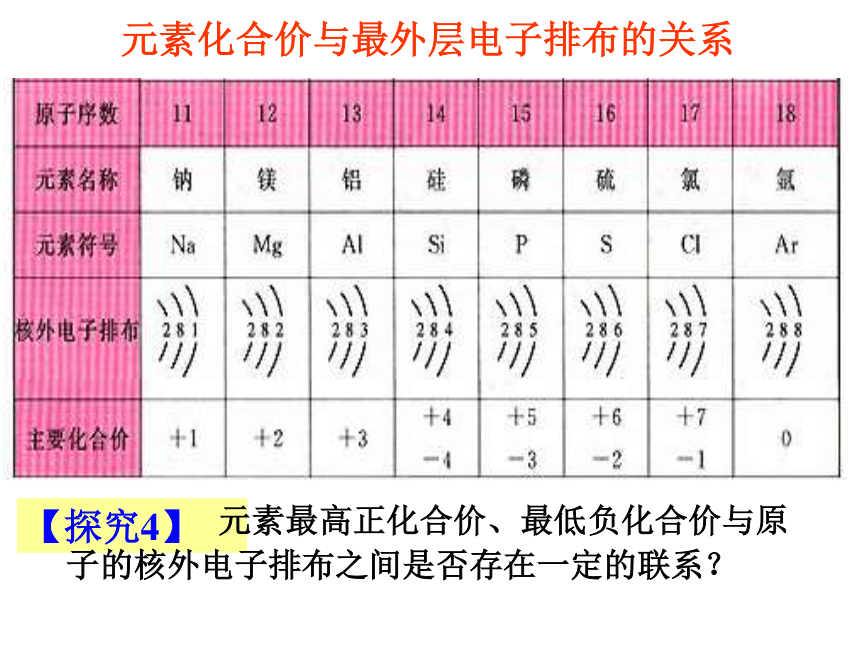

元素化合价与最外层电子排布的关系

【探究4】

元素最高正化合价、最低负化合价与原子的核外电子排布之间是否存在一定的联系?

元素化合价与最外层电子排布的关系

(1)元素最高正价 = 原子最外层电子数

(2)元素最高正价+|元素最低负价| = 8

【结论4】:

随着原子序数的递增

元素原子的核外电子排布呈现周期性变化;

元素原子半径呈现周期性变化;

元素的主要化合价呈现周期性变化。

【小结】:

>

①Na Li

阳离子半径 相应的原子半径

<

>

③ O2- F- Na+ Mg2+

<

阴离子半径 相应的原子半径

比较下列微粒半径的大小 :

②Na Na+

>

⑤Cl Cl-

>

>

>

④Na Mg O F

>

>

>

【小结】:

下列各组微粒,按半径由大到小的顺序排列的是 ( )

A.Mg、Ca、K、Na

B.S2-、Cl-、K+、Na+

C.Br-、Br、Cl、S

D.Na+、Al3+、Cl-、F-

X和Y两元素的阳离子具有相同的电子层结构,X元素的阳离子半径大于Y元素的阳离子半径;Z和Y两元素的原子核外电子层数相同,Z元素的原子半径小于Y元素的原子半径。XYZ三种元素的原子序数的关系是

A. X>Y>Z B.Y>Z>X

C.Z>X>Y D.Z>Y>X

随着原子序数的递增

元素原子的核外电子排布呈现周期性变化;

元素原子半径呈现周期性变化;

元素的主要化合价呈现周期性变化。

元素的性质是否呈现周期性变化

元素的性质

元素的金属性

元素的非金属性

探究钠、镁、铝单质的金属性强弱

无明显现象

铝条表面放出气泡较镁慢

浮、熔、

游、响、红

镁条表面有气泡,溶液变浅红色。

剧烈反应,镁条表面产生大量气泡。

Na Mg Al

与冷水反应

与热水反应

与盐酸反应

Al(OH)3 两性氢氧化物

冷水剧烈反应

热水反应 盐酸剧烈反应

盐酸反应

NaOH 强碱

Mg(OH)2中强碱

氢氧化物 碱性强弱

单质与水(或酸)反应情况

Al

Mg

Na

探究钠、镁、铝单质的金属性强弱

金属性强弱的顺序是:Na>Mg>Al

【结论】:

置换出氢变难

碱性减弱

元素金属性强弱的判断依据:

(1)单质越容易从水(或酸)中置换出氢,则金属性越强;

(2)元素最高价氧化物的水化物(即氢氧化物)的碱性越强,则金属性越强。

(3)置换反应(较活泼金属→不活泼的金属)。

… …

注:金属性强弱的比较,关键是比较原子失去电子的难易,而不是失去电子数目的多少

注:金属阳离子氧化性强弱:一般阳离子的氧化性越强,对应金属的金属性越弱

下列叙述中能肯定说明金属A比金属B的活泼性强的是 ( )

A.A原子的最外层电子数比B原子的最外层电子数少

B.A原子电子层数比B原子电子层数多

C.1mol A从酸中置换出的H2比1molB从酸中置换的H2多

D.常温时,A能从酸中置换出氢,而B不能

已知钡的活动性介于钠和钾之间,下列叙述正确的是

A.钡与水反应不如钠与水反应剧烈 B.钡可以从KCl溶液中置换出钾

C.氧化性:K+>Ba2+>Na+

D.碱性:KOH>Ba(OH)2>NaOH

【结论】:

反应变易

稳定性增强

硅、磷、硫、氯最高价氧化物的水化物

最高价氧化物的水化物的酸性

H4SiO4 弱酸

H3PO4中强酸

H2SO4强酸

HClO4最强酸

【结论】:

酸性增强

Si P S Cl

Cl

S

P

Si

最高价氧化物水化物的酸性

气态氢化物的稳定性

单质与H2 化合的难易

硅、磷、硫、氯非金属性强弱

【结论】:

反应变易

稳定性增强

酸性增强

元素非金属性强弱的判断依据:

(3)元素最高价氧化物的水化物的酸性越强,则非

金属性越强。

(2)形成的气态氢化物越稳定,则非金属性越强;

(4)置换反应(较活泼非金属→不活泼的非金属)

(1)单质越容易与氢气反应生成气态氢化物,则非

金属性越强;

注:(元素的原子对应阴离子的还原性强弱。

阴离子的还原性越强,对应非金属的非金属性就越弱。)

下列不能说明氯元素的非金属性比硫元素强的事实是

1.HCl比H2S稳定 2.HClO氧化性比H2SO4

3.HClO4酸性比H2SO4强

4.Cl2能与H2S反应生成S

5.Cl原子最外层有7个电子,S原子最外层有6个电子

6.Cl2与Fe反应生成FeCl3,S与Fe生成FeS

最外层电子数增 多

最高正价递增

碱性减弱、酸性 增强

金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强

随着原子序数的递增

元素原子的核外电子排布呈现周期性变化

元素原子半径呈现周期性变化

元素主要化合价呈现周期性变化

元素的性质呈现周期性变化

元素周期律: 元素的性质随着元素核电荷数(原子序数)的递增而呈周期性变化的规律。

本质:元素性质的周期性变化是元素原子核外电子排布的周期性变化的必然结果。

【小结】:

第一单元 核外电子排布与元素周期律

专题1 微观结构与物质的多样性

原子核外电子的排布

元素周期律

1~18号元素原子结构示意图

随着原子序数的递增,元素原子的最外层电子排布有怎样的变化规律?

【探究1】

1~18号元素原子最外层电子数的变化

【结论1】:

随着核电荷数的递增,原子最外层电子排布呈现周期性变化(从1到稳定结构)。

【探究2】

随着原子序数的递增,元素的原子半径有怎样的变化规律?

【交流与讨论】

除稀有气体外,随着核电荷数的递增,元素的原子半径呈现周期性变化 (由大到小) 。

【结论2】:

原子半径的周期性变化

【探究3】

随着原子序数的递增,元素的主要化合价有怎样的变化规律?

3~9、11~17号元素的最高正化合价与最低化合价

+4

- 4

+5

-3

3~9号

元素 Li(锂) Be(铍) B(硼) C(碳) N(氮) O(氧) F(氟) Ne(氖)

最高正价

最低负价 +1

— +2

— +3

— —

-2 —

-1 0

11~17号元素 Na(钠) Mg(镁) Al(铝) Si(硅) P(磷) S(硫) Cl(氯) Ar(氩)

最高正价

最低负价 +1

— +2

— +3

— +4

-4 +5

-3 +6

-2 +7

-1 0

3~9、11~17号元素的最高正化合价与最低化合价

除稀有气体外,随着核电荷数的递增,元素的主要化合价呈周期性变化(最高正价由+1到+7递增,最低负价由-4到-1递增)。

+4

- 4

+5

-3

【结论3】:

3~9号

元素 Li(锂) Be(铍) B(硼) C(碳) N(氮) O(氧) F(氟) Ne(氖)

最高正价

最低负价 +1

— +2

— +3

— —

-2 —

-1 0

11~17号元素 Na(钠) Mg(镁) Al(铝) Si(硅) P(磷) S(硫) Cl(氯) Ar(氩)

最高正价

最低负价 +1

— +2

— +3

— +4

-4 +5

-3 +6

-2 +7

-1 0

元素化合价与最外层电子排布的关系

【探究4】

元素最高正化合价、最低负化合价与原子的核外电子排布之间是否存在一定的联系?

元素化合价与最外层电子排布的关系

(1)元素最高正价 = 原子最外层电子数

(2)元素最高正价+|元素最低负价| = 8

【结论4】:

随着原子序数的递增

元素原子的核外电子排布呈现周期性变化;

元素原子半径呈现周期性变化;

元素的主要化合价呈现周期性变化。

【小结】:

>

①Na Li

阳离子半径 相应的原子半径

<

>

③ O2- F- Na+ Mg2+

<

阴离子半径 相应的原子半径

比较下列微粒半径的大小 :

②Na Na+

>

⑤Cl Cl-

>

>

>

④Na Mg O F

>

>

>

【小结】:

下列各组微粒,按半径由大到小的顺序排列的是 ( )

A.Mg、Ca、K、Na

B.S2-、Cl-、K+、Na+

C.Br-、Br、Cl、S

D.Na+、Al3+、Cl-、F-

X和Y两元素的阳离子具有相同的电子层结构,X元素的阳离子半径大于Y元素的阳离子半径;Z和Y两元素的原子核外电子层数相同,Z元素的原子半径小于Y元素的原子半径。XYZ三种元素的原子序数的关系是

A. X>Y>Z B.Y>Z>X

C.Z>X>Y D.Z>Y>X

随着原子序数的递增

元素原子的核外电子排布呈现周期性变化;

元素原子半径呈现周期性变化;

元素的主要化合价呈现周期性变化。

元素的性质是否呈现周期性变化

元素的性质

元素的金属性

元素的非金属性

探究钠、镁、铝单质的金属性强弱

无明显现象

铝条表面放出气泡较镁慢

浮、熔、

游、响、红

镁条表面有气泡,溶液变浅红色。

剧烈反应,镁条表面产生大量气泡。

Na Mg Al

与冷水反应

与热水反应

与盐酸反应

Al(OH)3 两性氢氧化物

冷水剧烈反应

热水反应 盐酸剧烈反应

盐酸反应

NaOH 强碱

Mg(OH)2中强碱

氢氧化物 碱性强弱

单质与水(或酸)反应情况

Al

Mg

Na

探究钠、镁、铝单质的金属性强弱

金属性强弱的顺序是:Na>Mg>Al

【结论】:

置换出氢变难

碱性减弱

元素金属性强弱的判断依据:

(1)单质越容易从水(或酸)中置换出氢,则金属性越强;

(2)元素最高价氧化物的水化物(即氢氧化物)的碱性越强,则金属性越强。

(3)置换反应(较活泼金属→不活泼的金属)。

… …

注:金属性强弱的比较,关键是比较原子失去电子的难易,而不是失去电子数目的多少

注:金属阳离子氧化性强弱:一般阳离子的氧化性越强,对应金属的金属性越弱

下列叙述中能肯定说明金属A比金属B的活泼性强的是 ( )

A.A原子的最外层电子数比B原子的最外层电子数少

B.A原子电子层数比B原子电子层数多

C.1mol A从酸中置换出的H2比1molB从酸中置换的H2多

D.常温时,A能从酸中置换出氢,而B不能

已知钡的活动性介于钠和钾之间,下列叙述正确的是

A.钡与水反应不如钠与水反应剧烈 B.钡可以从KCl溶液中置换出钾

C.氧化性:K+>Ba2+>Na+

D.碱性:KOH>Ba(OH)2>NaOH

【结论】:

反应变易

稳定性增强

硅、磷、硫、氯最高价氧化物的水化物

最高价氧化物的水化物的酸性

H4SiO4 弱酸

H3PO4中强酸

H2SO4强酸

HClO4最强酸

【结论】:

酸性增强

Si P S Cl

Cl

S

P

Si

最高价氧化物水化物的酸性

气态氢化物的稳定性

单质与H2 化合的难易

硅、磷、硫、氯非金属性强弱

【结论】:

反应变易

稳定性增强

酸性增强

元素非金属性强弱的判断依据:

(3)元素最高价氧化物的水化物的酸性越强,则非

金属性越强。

(2)形成的气态氢化物越稳定,则非金属性越强;

(4)置换反应(较活泼非金属→不活泼的非金属)

(1)单质越容易与氢气反应生成气态氢化物,则非

金属性越强;

注:(元素的原子对应阴离子的还原性强弱。

阴离子的还原性越强,对应非金属的非金属性就越弱。)

下列不能说明氯元素的非金属性比硫元素强的事实是

1.HCl比H2S稳定 2.HClO氧化性比H2SO4

3.HClO4酸性比H2SO4强

4.Cl2能与H2S反应生成S

5.Cl原子最外层有7个电子,S原子最外层有6个电子

6.Cl2与Fe反应生成FeCl3,S与Fe生成FeS

最外层电子数增 多

最高正价递增

碱性减弱、酸性 增强

金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强

随着原子序数的递增

元素原子的核外电子排布呈现周期性变化

元素原子半径呈现周期性变化

元素主要化合价呈现周期性变化

元素的性质呈现周期性变化

元素周期律: 元素的性质随着元素核电荷数(原子序数)的递增而呈周期性变化的规律。

本质:元素性质的周期性变化是元素原子核外电子排布的周期性变化的必然结果。

【小结】: