第19课 北魏的政治与北方民族大交融 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 北魏的政治与北方民族大交融 课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-10 21:54:20 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第 19 课

北魏政治与北方民族大交融

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

一、淝水之战

强大后的前秦,疆域东濒大海,南抵汉水,西至龟兹,北达沙漠,与南方的东晋形成对峙的局面。

1、前秦的疆域

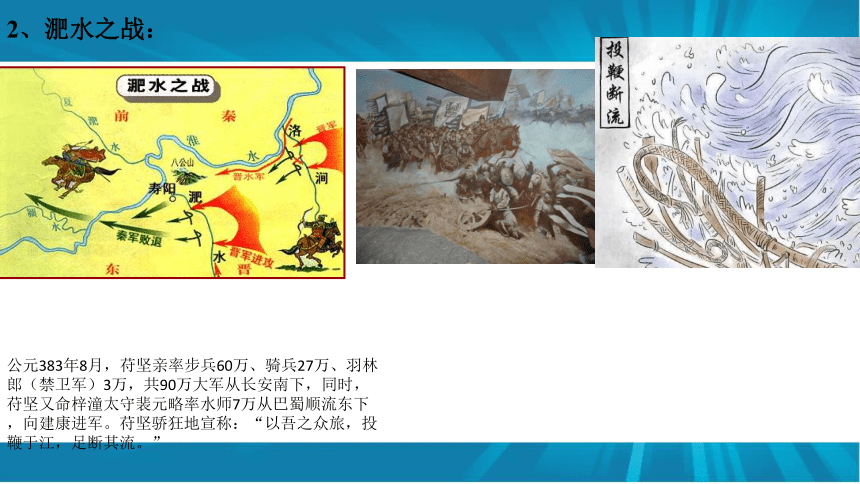

2、淝水之战:

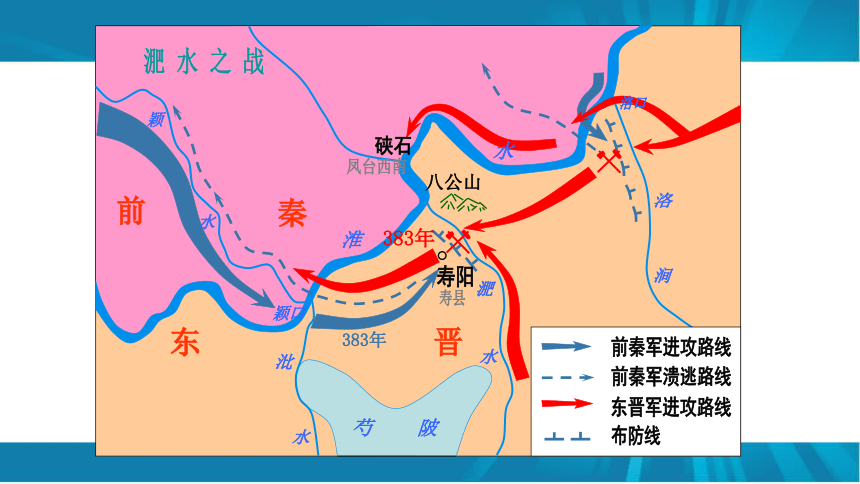

公元383年8月,苻坚亲率步兵60万、骑兵27万、羽林郎(禁卫军)3万,共90万大军从长安南下,同时,苻坚又命梓潼太守裴元略率水师7万从巴蜀顺流东下,向建康进军。苻坚骄狂地宣称:“以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。”

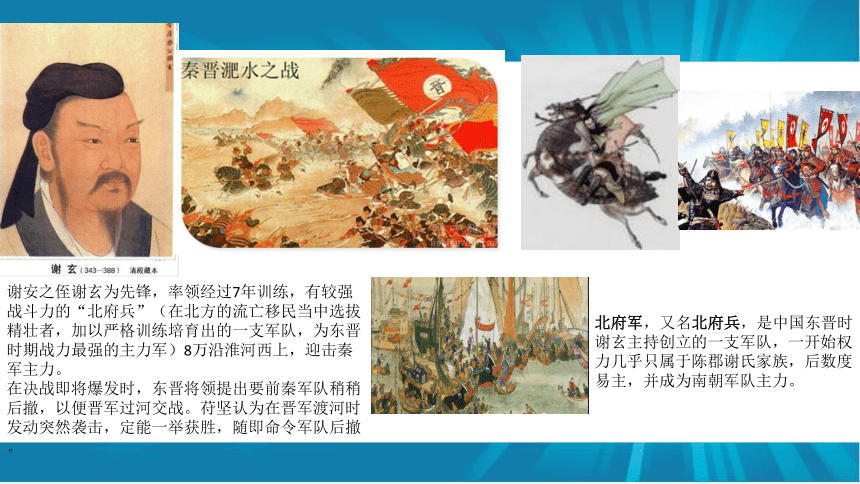

谢安之侄谢玄为先锋,率领经过7年训练,有较强战斗力的“北府兵”(在北方的流亡移民当中选拔精壮者,加以严格训练培育出的一支军队,为东晋时期战力最强的主力军)8万沿淮河西上,迎击秦军主力。

在决战即将爆发时,东晋将领提出要前秦军队稍稍后撤,以便晋军过河交战。苻坚认为在晋军渡河时发动突然袭击,定能一举获胜,随即命令军队后撤。

北府军,又名北府兵,是中国东晋时谢玄主持创立的一支军队,一开始权力几乎只属于陈郡谢氏家族,后数度易主,并成为南朝军队主力。

朱序在阵后呼曰:"秦兵败矣!"众遂大奔。

淝水之战:谢安和宾客们下棋。

不料,当前秦军队后撤时,有人在阵后大喊“秦军被打败了!”前秦顿时大乱,自相践踏,一溃而不可收拾。

风声鹤唳

晋军乘机发动猛烈进攻,打败前秦军队。苻坚中箭负伤,带领残兵败将逃回北方。

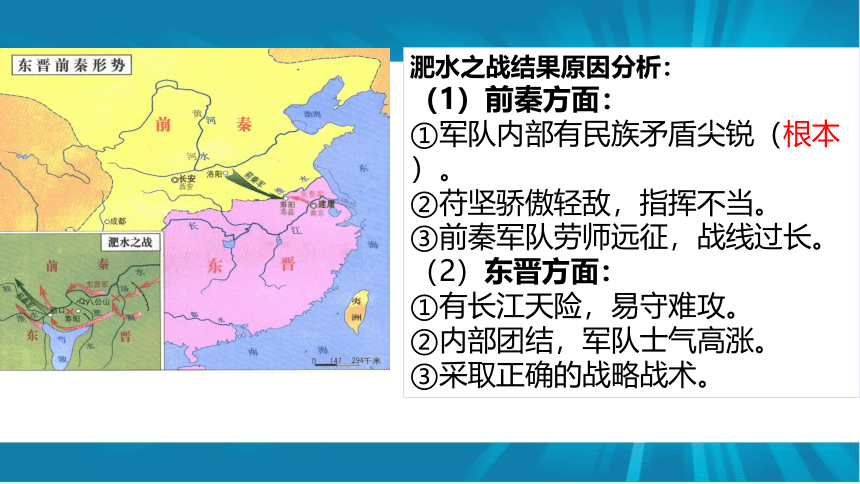

淝水之战结果原因分析:

(1)前秦方面:

①军队内部有民族矛盾尖锐(根本)。

②苻坚骄傲轻敌,指挥不当。

③前秦军队劳师远征,战线过长。

(2)东晋方面:

①有长江天险,易守难攻。

②内部团结,军队士气高涨。

③采取正确的战略战术。

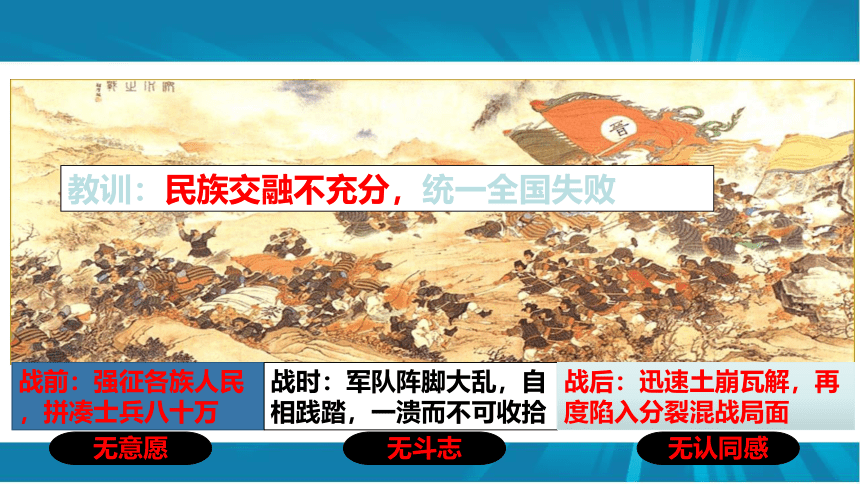

战前:强征各族人民,拼凑士兵八十万

战时:军队阵脚大乱,自相践踏,一溃而不可收拾

战后:迅速土崩瓦解,再度陷入分裂混战局面

无意愿

无斗志

无认同感

教训:民族交融不充分,统一全国失败

4、影响:

淝水之战是中国古代又是一次以少胜多的著名战役。淝水之战之后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂混战状态。

二、北魏孝文帝改革

4世纪后期,游牧在阴山地区的鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏。439年,北魏统一了北方,结束了十六国以来的分裂局面。

1.北魏的建立和统一

阴山山脉 (Yin Mountains ,Yin Shan)。 中国内蒙古自治区中部山脉,东西走向,包括狼山、乌拉山、色尔腾山、大青山等。山顶海拔2000米-400米。集宁以东到沽源、张家口一带山势降低到海拔1000米-500米。

2、改革背景:

当时,北方各族人民长期杂居,民族聚落已不多见。内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已经没有明显的区别。但是鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大的北方地区,不免困难重重。

拓跋珪(371年8月4日-409年11月6日),即北魏道武帝(386年-409年在位),又名拓跋开、拓跋什翼圭、拓跋翼圭,字涉珪 ,鲜卑族,北魏开国皇帝。

相关史事:北魏孝文帝即位时才五岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行了一系列改革,推动了鲜卑族汉化,促进了民族交融。受她的影响,孝文帝自幼接受汉学教育,是北魏第一个系统接受汉文化儒学教育的皇帝。冯太后去世后,他继续推行改革。

公元494年,孝文帝迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。

3、改革内容

平城:地理位置偏北,交通闭塞,粮食供应困难;保守势力强大;受北方少数民族的威胁,不利于控制中原。

洛阳:地处中原,交通便利;农业发达;是中原的政治文化中心,利于控制中原。

为什么迁都洛阳?

国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——(北齐)魏收《魏书》

迁都理由:

(1)虽实现局部统一,但民族隔阂严重,文化冲突剧烈;

(2)平城接近故土,崇尚武力,难以文治,改革阻力大;

(3)洛阳是中原政治和文化中心,是东周、东汉、曹魏、西晋等建都之地,有利于政治上取得正统地位。

材料一:不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——北魏孝文帝诏书(选自《魏书)

比较汉服与胡服的区别?

鲜卑衣服狭而短,窄领小袖,便于骑射,汉服宽而长。

材料二:

《孝文帝出行图》

反映了孝文帝汉化改革后北魏的衣冠制度

①说汉语

②穿汉服

材料三:

材料四:孝文帝择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——摘自逯耀东《从平城到洛阳》

③改汉姓

④通汉婚

材料五:自晋、宋以来,好洛阳为荒土,此谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物分殷阜,目所不识,口不能传。——(北魏)杨衒之:《洛阳伽蓝记》卷二

这些措施,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

三、北方地区的民族交融

魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。

1、民族交融的趋势:

民族交融是时代的主流!

北方少数民族向汉族学习农业技艺

汉族向北方少数民族学习畜牧业

边境汉人《放牧图》

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《扬场图》

北方少数民族《耕耙图》

生产方式上汉族和少数民族之间相互学习和交融

2.表现

汉人席地而坐——胡床、胡椅、胡凳

胡人汉服

汉人胡食

胡人汉服

汉人骑马

社会习俗上汉族和少数民族之间相互学习和交融

汉人演奏少数民族乐器图

《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

魏晋时期的北方,胡汉合舞已成为普遍风气,各兄弟民族互相交流,取长补短,推进了乐舞的发展。

思想文化上汉语成为北汉方主要通用语 ;西北乐器、歌舞传入中原

政治制度上少数民族沿袭汉族

的统治方式——君主专制制度

随着经济、文化的交流与融汇,思想情感日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装用具等。十六国北朝政权的统治者,与汉族土人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔国趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益頻繁。西晋时期,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言。

2、民族交融的影响:

以鲜卑族为中心的北方少数民族的汉化进程,为中华民族注入了新鲜血液,中华民族千百年来的凝聚力就是来自历史上无数次的民族融合。为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

课堂小结:

第19课 北魏政治和北方民族大交融

一、淝水之战

1、前秦的疆域:

2、改革背景:

3、北魏孝文帝改革:

4、影响

二、北魏孝文帝改革

1.北魏的建立和统一

2、改革的背景

3、北魏孝文帝改革的措施

4、意义

三、北方地区的民族交融 1、民族交融的表现

2、民族交融的意义

课堂练习:

B

C

1、魏晋南北朝时期,黄河流域出现了“胡人汉服”“汉人胡食”的多元文化融合景象。对出现这一景象影响最大的事件是( )

A.昭君出塞 B.北魏孝文帝改革 C.文成公主入藏 D.册封达赖、班禅

2、帝曰:“今欲断诸北语……三十(岁)以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若为故为,当加降黜(降职或罢官)。”这一举措是( )

A.秦始皇统一文字 B.汉武帝独尊儒术

C.孝文帝厉行汉化 D.武则天重用酷吏

第 19 课

北魏政治与北方民族大交融

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

一、淝水之战

强大后的前秦,疆域东濒大海,南抵汉水,西至龟兹,北达沙漠,与南方的东晋形成对峙的局面。

1、前秦的疆域

2、淝水之战:

公元383年8月,苻坚亲率步兵60万、骑兵27万、羽林郎(禁卫军)3万,共90万大军从长安南下,同时,苻坚又命梓潼太守裴元略率水师7万从巴蜀顺流东下,向建康进军。苻坚骄狂地宣称:“以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。”

谢安之侄谢玄为先锋,率领经过7年训练,有较强战斗力的“北府兵”(在北方的流亡移民当中选拔精壮者,加以严格训练培育出的一支军队,为东晋时期战力最强的主力军)8万沿淮河西上,迎击秦军主力。

在决战即将爆发时,东晋将领提出要前秦军队稍稍后撤,以便晋军过河交战。苻坚认为在晋军渡河时发动突然袭击,定能一举获胜,随即命令军队后撤。

北府军,又名北府兵,是中国东晋时谢玄主持创立的一支军队,一开始权力几乎只属于陈郡谢氏家族,后数度易主,并成为南朝军队主力。

朱序在阵后呼曰:"秦兵败矣!"众遂大奔。

淝水之战:谢安和宾客们下棋。

不料,当前秦军队后撤时,有人在阵后大喊“秦军被打败了!”前秦顿时大乱,自相践踏,一溃而不可收拾。

风声鹤唳

晋军乘机发动猛烈进攻,打败前秦军队。苻坚中箭负伤,带领残兵败将逃回北方。

淝水之战结果原因分析:

(1)前秦方面:

①军队内部有民族矛盾尖锐(根本)。

②苻坚骄傲轻敌,指挥不当。

③前秦军队劳师远征,战线过长。

(2)东晋方面:

①有长江天险,易守难攻。

②内部团结,军队士气高涨。

③采取正确的战略战术。

战前:强征各族人民,拼凑士兵八十万

战时:军队阵脚大乱,自相践踏,一溃而不可收拾

战后:迅速土崩瓦解,再度陷入分裂混战局面

无意愿

无斗志

无认同感

教训:民族交融不充分,统一全国失败

4、影响:

淝水之战是中国古代又是一次以少胜多的著名战役。淝水之战之后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂混战状态。

二、北魏孝文帝改革

4世纪后期,游牧在阴山地区的鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏。439年,北魏统一了北方,结束了十六国以来的分裂局面。

1.北魏的建立和统一

阴山山脉 (Yin Mountains ,Yin Shan)。 中国内蒙古自治区中部山脉,东西走向,包括狼山、乌拉山、色尔腾山、大青山等。山顶海拔2000米-400米。集宁以东到沽源、张家口一带山势降低到海拔1000米-500米。

2、改革背景:

当时,北方各族人民长期杂居,民族聚落已不多见。内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已经没有明显的区别。但是鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大的北方地区,不免困难重重。

拓跋珪(371年8月4日-409年11月6日),即北魏道武帝(386年-409年在位),又名拓跋开、拓跋什翼圭、拓跋翼圭,字涉珪 ,鲜卑族,北魏开国皇帝。

相关史事:北魏孝文帝即位时才五岁,由祖母冯太后临朝听政。冯太后进行了一系列改革,推动了鲜卑族汉化,促进了民族交融。受她的影响,孝文帝自幼接受汉学教育,是北魏第一个系统接受汉文化儒学教育的皇帝。冯太后去世后,他继续推行改革。

公元494年,孝文帝迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。

3、改革内容

平城:地理位置偏北,交通闭塞,粮食供应困难;保守势力强大;受北方少数民族的威胁,不利于控制中原。

洛阳:地处中原,交通便利;农业发达;是中原的政治文化中心,利于控制中原。

为什么迁都洛阳?

国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——(北齐)魏收《魏书》

迁都理由:

(1)虽实现局部统一,但民族隔阂严重,文化冲突剧烈;

(2)平城接近故土,崇尚武力,难以文治,改革阻力大;

(3)洛阳是中原政治和文化中心,是东周、东汉、曹魏、西晋等建都之地,有利于政治上取得正统地位。

材料一:不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——北魏孝文帝诏书(选自《魏书)

比较汉服与胡服的区别?

鲜卑衣服狭而短,窄领小袖,便于骑射,汉服宽而长。

材料二:

《孝文帝出行图》

反映了孝文帝汉化改革后北魏的衣冠制度

①说汉语

②穿汉服

材料三:

材料四:孝文帝择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——摘自逯耀东《从平城到洛阳》

③改汉姓

④通汉婚

材料五:自晋、宋以来,好洛阳为荒土,此谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物分殷阜,目所不识,口不能传。——(北魏)杨衒之:《洛阳伽蓝记》卷二

这些措施,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

三、北方地区的民族交融

魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。

1、民族交融的趋势:

民族交融是时代的主流!

北方少数民族向汉族学习农业技艺

汉族向北方少数民族学习畜牧业

边境汉人《放牧图》

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《扬场图》

北方少数民族《耕耙图》

生产方式上汉族和少数民族之间相互学习和交融

2.表现

汉人席地而坐——胡床、胡椅、胡凳

胡人汉服

汉人胡食

胡人汉服

汉人骑马

社会习俗上汉族和少数民族之间相互学习和交融

汉人演奏少数民族乐器图

《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

魏晋时期的北方,胡汉合舞已成为普遍风气,各兄弟民族互相交流,取长补短,推进了乐舞的发展。

思想文化上汉语成为北汉方主要通用语 ;西北乐器、歌舞传入中原

政治制度上少数民族沿袭汉族

的统治方式——君主专制制度

随着经济、文化的交流与融汇,思想情感日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装用具等。十六国北朝政权的统治者,与汉族土人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。这一时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔国趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益頻繁。西晋时期,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言。

2、民族交融的影响:

以鲜卑族为中心的北方少数民族的汉化进程,为中华民族注入了新鲜血液,中华民族千百年来的凝聚力就是来自历史上无数次的民族融合。为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

课堂小结:

第19课 北魏政治和北方民族大交融

一、淝水之战

1、前秦的疆域:

2、改革背景:

3、北魏孝文帝改革:

4、影响

二、北魏孝文帝改革

1.北魏的建立和统一

2、改革的背景

3、北魏孝文帝改革的措施

4、意义

三、北方地区的民族交融 1、民族交融的表现

2、民族交融的意义

课堂练习:

B

C

1、魏晋南北朝时期,黄河流域出现了“胡人汉服”“汉人胡食”的多元文化融合景象。对出现这一景象影响最大的事件是( )

A.昭君出塞 B.北魏孝文帝改革 C.文成公主入藏 D.册封达赖、班禅

2、帝曰:“今欲断诸北语……三十(岁)以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若为故为,当加降黜(降职或罢官)。”这一举措是( )

A.秦始皇统一文字 B.汉武帝独尊儒术

C.孝文帝厉行汉化 D.武则天重用酷吏

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史