人教版必修2《兰亭集序》课件(共64张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修2《兰亭集序》课件(共64张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

兰亭集序

在魏晋名流中,有这样一位,他诗文皆工,尤善书法,其书法“飘若浮云,矫若惊龙”,被称为“天下第一行书”。后人曾赞言:“独特岂止在书道,放浪形骸意气狂。郗氏选婿王家子,慧眼一瞥喜东床!袒胸露背容不动,中有不俗好文章。”

他的文章虽流传不多,但《兰亭集序》一文卓绝千古。学习这篇序文,要了解兰亭宴集的起因、经过,了解作者感情由乐转悲的原因以及在深沉的感叹中暗含的作者对人生的眷恋和热爱之情。

新课助读

自主梳理

东晋在中国文学史上是一个特殊的时期,因政治和玄学的影响,这个时期的士人不关心现实,他们寄情山水,举止风流潇洒,言谈诙谐随意。而浙江的会稽山水清幽、风景秀丽,因此不少名士隐居在这里,谈玄论道,放浪形骸。王羲之即其中一位。他虽出身名门,却淡泊宦情,好隐居,与清谈名士交游,以山水吟咏为乐,为人率直洒脱。他常与朋友们徜徉于会稽的明山秀水之间,诗酒风流,逍遥度日。

课前预习

一、作者名片

王羲之(303—361,一作307—365,又作321—379),东晋书法家。字逸少,琅玡临沂(今山东临沂)人,后居会稽山阴(今浙江绍兴)。曾为征西将军庾亮参军,累迁长史,进宁远将军、江州刺史,官至右军将军、会稽内史。世称“王右军”“王会稽”。工书法,后人尊为“书圣”,其楷、行、草、隶、八分、飞白、章草俱入神妙之境,成为后世崇拜的名家和学习的楷模。

书法作品很丰富,除《兰亭序》外,著名的尚有《官奴帖》《十七帖》《二谢帖》《姨母帖》《快雪时晴帖》《乐毅论》《黄庭经》等。其子王献之也是书法名手,世人将他们合称为“二王”。

?

2.写作背景

晋穆帝永和九年(353)三月三日,许多名士相聚于兰亭,聚会缘于“修禊”这一习俗。古人于三月上旬巳日,在溪水边洗濯,祓除不祥。后来发展为暮春之初在水边宴饮嬉游,祓除不祥的意义反而退居其次。

东晋建立后,南渡的中原士族在山水清丽的会稽广置园田别墅。风景幽绝的兰亭,就成为王羲之、谢安等名流宴集流连之地。

穆帝永和九年(353),五十一岁的王羲之时任会稽内史(相当于郡太守)。三月三日,他邀集友人作四言、五言诗各一首。当日,兰亭聚会名流荟萃,规模宏大,与会者有41人。聚会的目的主要是欣赏山水,饮酒赋诗。为了增加趣味,他们沿溪流而坐,采取流觞赋诗的方法,流觞所至,即席赋诗。之后,王羲之将各人名爵及诗作一一记录,并作序一篇,记述其事并抒写内心感触。此序即《兰亭集序》。

3.相关知识

★序:

序、跋的体裁,有的近似论说文,有的近似记叙文,后代还有的很像是抒情散文。它是附着在正文前面对正文进行介绍、评价和陈述写作宗旨或记读后感的文章。序一般在前,跋一般在后。两者虽然是一回事,但在语言上却略有不同。因为跋或后序、题后之类,实际是对序的再补充,不像序那样详细丰富。

?

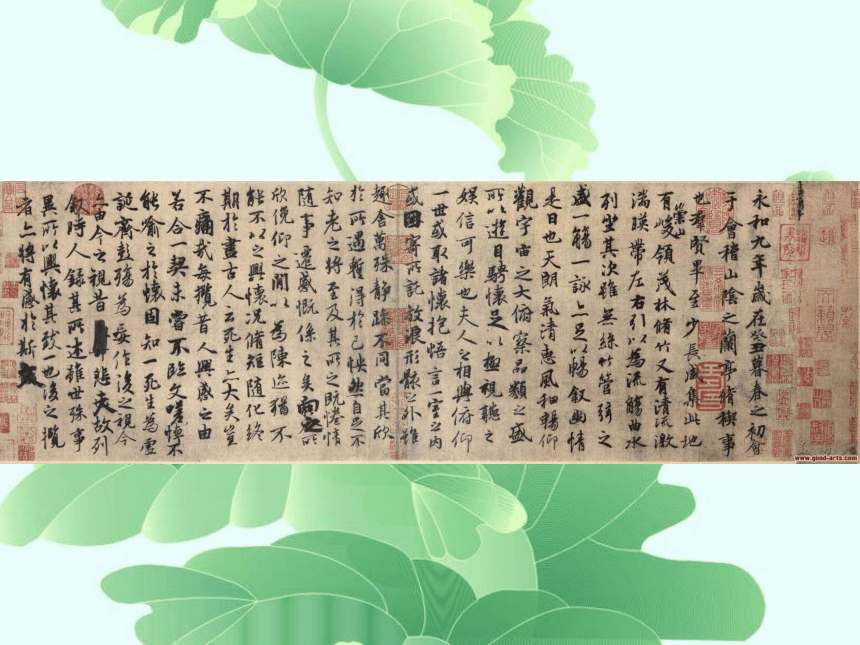

《兰亭序》不仅文章俊逸优美,书法更是遒媚劲健,绝代无双。全文28行,布白天然,错落有致;324个字,结体或修长,或浑圆,极尽变化之能事。通观全篇,骨力寓于姿媚,自如又蕴涵匠心,最集中地代表了晋人书法遒媚飘逸、萧散自然的风韵,以致被后人誉为是永远不可追攀的书法高峰:“天下第一行书”。

本文选自《晋书·王羲之传》。王羲之以书法闻名古今,他的文名反被掩盖,本文既是佳篇,也是名帖,文章、书法相得益彰,辉映千秋,流传广远。

答案:1.骸 骇 2.骋 聘 3.惠 慧 4.觞 殇

译文解读

第一、二段重点词句梳理

1.古代习俗,实际上这是古人的一种游春活动

2.把……作为

用来……的……

的确,实在

6.用漆制的酒杯盛酒,放入弯曲的水道中任其漂流,杯停在某人面前,某人就引杯饮酒。这是古人一种劝酒取乐的方式。

流:使动用法

旁边

这

答案:(我们)会集在会稽山阴的兰亭,为了做禊事。

答案:虽然没有热闹的音乐,喝点酒作点诗,也足够来畅快叙述幽深内藏的感情了。

答案:仰首观览到宇宙的浩大,俯视观察大地上万物的繁多,用来舒展眼力,开阔胸怀,足够用来让人尽情享受视听的欢乐,实在很快乐。

第三段重点词句

1.长 自然

2.“趣”通“趋”,“趣舍”同“取舍”

3.至,及

4.以前,过去

7.附着

5.依,随着 所爱好的事物

6.因 发生,引起

有的人在室内畅谈自己的胸怀抱负;有的人就着自己所爱好的事物,寄托情怀,放纵无羁地生活。

答案:等到对得到或喜爱的东西已经厌倦,感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。

答案:何况人的寿命随着自然造化而有长有短,但最终都要消灭。

第四段重点词句

1.面对

2.明白

3.固,本来、当然。齐,把……看作相等,用作动词

一、解释下列句中加点词的含义或说出用法

1.临文嗟悼:________________________________

2.不能喻之于怀: ___________________________

3.固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作:____________

4.列叙时人:_________________________________

5.录其所述: _______________________________

6.其致一也:__________________

4.当时

5.代词,他们

6.一样

8.代词,这

7.结构助词,的

答案:我每看到前人发生感慨兴叹的原因,发现都像符契那样相同相合,我总是对前人的文章嗟叹伤情,但往往不能明白为什么会如此。

答案:后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

文言字词积累

2.识通假

1.结构助词,的

2.到、到达

3.取消句子的独立性

4.代词

5.结构助词,的

6.代词,悲伤的缘由

10.定语后置的标志

7.结构助词,的

8.取消句子独立性

9.结构助词,的

7.积名句

(1)或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。(王羲之《兰亭集序》)

(2)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。(王羲之《兰亭集序》)

(3)群贤毕至,少长咸集。(王羲之《兰亭集序》)

(4)是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛。(王羲之《兰亭集序》)

新课助读

自主梳理

名士济济,聚首兰亭,一可乐也

山环水绕,境界清幽,二可乐也

饮酒赋诗,畅叙幽情,三可乐也

天朗气清,日暖风和,四可乐也

仰观俯察,游目骋怀,五可乐也

良辰,美景,赏心,佳事,四美齐臻——信可乐也

句段点评

多维探究

结构图解

审美鉴赏

1.“永和九年,岁在癸丑”至“亦足以畅叙幽情”。

点评:文章首先记叙了集会的时间、地点及与会人物,言简意赅。接着描绘兰亭所处的自然环境和周围景物,语言简洁而层次井然。描写景物,从大处落笔,由远及近,转而由近及远,推向无限。先写崇山峻岭,次写清流激湍,再写人物活动及其情态,动静结合。意境清丽淡雅,情调欢快畅达。

2.及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

点评:这句话体现了作者的感情由“乐”转而为“痛”的过程。作者由开始时“信可乐也”的感觉,联想到人的两种不同生存状态。美丽的山水、尽情的欢娱,可以令人忘记烦忧,“暂得于己,快然自足”。但是,不知不觉中时光已经流逝,“不知老之将至”,等到时过境迁,往日的美好已经成为陈迹。想到此,作者不免产生感慨,引出人生苦短的悲叹。“死生亦大矣”,自然转为“痛”的感觉。“情随事迁,感慨系之矣。”这是脍炙人口的名句,因为它说出了古往今来人们的普遍感受:在回忆往事时,尽管感情上已经发生变化,但仍免不了产生这样那样的感慨。

“痛”

人要真实地生活在现实里,总要与各种人打交道,这就是世俗生活。如何面对世俗生活,作者概括了两类不同的人生态度:其一是“或取诸怀抱,悟言一室之内”:把自己的胸怀抱负,在室内畅谈。

其二是“因寄所托,放浪形骸之外”:就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受约束,自由放纵地生活。

3.固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

点评:这句的意思是“本来知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的”。这里,作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的长短只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。句中暗含“有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理”之意。

这种先乐后悲的写法有其历史的和现实的两方面的原因。就其历史原因来说,这种描述聚会后转悲的作品并非始自《兰亭集序》。当年汉武帝行幸河东,途中与群臣欢饮,自作《秋风辞》:“横中流兮扬素波,箫鼓鸣兮发棹歌,欢乐极兮哀情多,少壮几时兮奈老何!”

2.全文在亦“乐”亦“痛”之中抒发了怎样的情怀?

提示:本文由“乐”而“痛”,感情曲折深沉。先写景、事、情,以一“乐”字作统领,然后写宴集之后的感慨,以一“痛”字为核心。由“乐”而“痛”,看似突兀,却在情理之中。由聚想到散,由宴集而想到人生,顿生感慨;随着时光流逝,生命也终有尽期,感慨之余,产生伤感,“痛”随之而生。作者将目光上移至古人,从古人留下的文章来看,古人亦为人生的变化而兴叹,因此斥庄子“一死生”“齐彭殇”为虚妄;再将目光移至未来,推想后人,一定和古今之人的感情相通。死生之大,千古同慨,“录其所述”并为之作序,目的在于引起“后之览者”的感慨与共鸣,在深沉的感慨中暗含着对人生的眷恋和热爱,与前文的“乐”遥相呼应,形成一个整体。

3.作者对“老之将至”“终期于尽”慨叹不已,这是不是宣扬一种及时行乐的消极思想?你是如何看待这一问题的?

提示:作者对这次宴集环境的描述素淡雅致,摄其神韵,能看出作者快乐的心情和对自然美景的热爱之情。虽然作者对时光飞逝、人生短暂大发感慨,但字里行间暗含对人生的眷恋和热爱之情。

文章后半部分情调有些低沉,但作者的积极情绪又无不蕴含其中,正因为作者对人生忧患有新的认识,所以作者在尽述古人、今人、后人慨叹人生无常的同时,批判了庄周“一死生”“齐彭殇”的虚无主义。文章的整体基调应该看作是积极的,并不是宣扬人生无为或及时行乐的消极思想。

立意深远 文笔清新

《兰亭集序》就其内容和形式而言,它不仅是一般意义上的书序,也是一篇立意深远、文笔清新自然的优美散文。

字里行间的洒脱

郝淑娟

一千六百多年的春秋,可以磨灭什么?

可以磨灭肉体的存在,可以磨灭庸俗的记忆,可以磨灭一切物质的载体。但唯一永生的,是他飘扬的灵魂与同样飘扬的毛笔,在洁白的纸上,舞出生命的飞逸。

但对他,书法仅仅是精神的承载。一千六百多年以后,纵使音容笑貌已然化为尘雾,那篇惊世骇俗的《兰亭集序》中,依然保存了他所有的自由洒脱。

那年的三月三日,一个惠风和畅的暮春之日。风是多么轻柔,拂动着帽子上长长的飘带和轻薄的衣襟,波浪般缓缓展动。

那年的三月三日,天朗气清。兰亭是美的,流水是美的,酒是美的,人更是美的。这么多的文人名士来了,有谢安,有孙绰,王羲之更是带着儿子欣然前往。羽觞在弯弯曲曲的小水道中时停时进,大家在水道旁随意坐下,羽觞停在谁面前,谁便即兴赋诗一首,否则罚酒三巨觞。

《兰亭集》就此而成。三十七首诗,篇篇光彩照人。如此美的诗篇怎能不作序?于是,王羲之欣然提起笔,在美酒美景美文的三重催化之下,《兰亭集序》一气呵成。

他写得洒脱,写得无拘无束。所有的兴奋、感慨在这一瞬间喷涌而出,幻作他行云流水的笔锋游走于纸上。他是快乐的,否则他眼中的兰亭怎能是“崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”?晚春的日光透过竹叶之间细细小小的缝隙洒落到纸上,伴着他灵动的笔触,闪闪地跳动。

他忘我地书写着,文思泉涌。他灵动的思绪不允许笔下有一丝一毫的拘泥,那二十多个“之”字,或舒展修长,或规矩方正,或小巧玲珑,或随意流畅,一个有一个的形态,一个有一个的个性,如广阔的原野上绽开的花,虽小,却最引人注目,将原野的辽阔点缀得完美无缺。

东晋的人们,大多已看透官场的污浊,转而投身于山水之间。王羲之也是这样的一个人。他的《兰亭集序》,字里行间都透着山的俊秀、水的柔美、竹的清逸、酒的醇厚、人的洒脱;而它也确确实实是右军精神的载体。他书写时,天地间已没有了“王羲之”这个干巴巴的名号,有的只是一个融于自然、忘情舞蹈的灵魂的舞者,用乌亮的毛笔记载下洒脱的舞步。

几百年后,爱极了王羲之书法的唐太宗,临终时立下遗嘱,让《兰亭集序》作为陪葬,同他一起埋入昭陵。《兰亭集序》的真迹,就此消失于世。“茧纸藏昭陵,千载不复见”,陆游的叹息,在隔了这么多个世纪后依然清晰可闻。

现在我们所见的,几乎都是唐太宗时期的摹本。但摹本摹得出形状,却无法复原曾经那个晴朗的暮春,那个清幽俊美的兰亭,还有那一大群文思敏捷的雅士,来助摹者体验当时右军的心情。而我,又多么想去瞧一眼真迹,摸一摸那柔软的纸上残余的阳光,闻一闻字中散发的墨香,看一看字里行间的洒脱,听一听一千六百多年前的右军,在文章中留下的怦然的心跳!

那将会是多么有力、多么自如、多么流畅的鼓点啊!

(有删节)

品读提示文章还原了一段尘封的历史,让盛大而欢乐的兰亭聚会、飘逸灵动的《兰亭集序》和洒脱不拘的王羲之穿越一千六百多年的时空,鲜活地出现在我们眼前。文章之所以能有这样奇妙的效果,来源于作者丰富的联想、驾驭语言的高超技巧,以及卓越的鉴赏能力。

《兰亭集序》不仅是一篇诗集序文,而且还是一篇探究生活情趣和生命意义的美文。文中作者对兰亭美景的描绘,告诉我们怎样去发现美,怎样去领悟生活的情趣;对“死生亦大矣”的感慨,引导我们怎样面对人生,怎样看待生死。本文的有关内容和下面的材料,可以用在以“发现”“感悟”“生命”等为立意的作文中。

●既可以把《兰亭集序》理解为一篇咏叹山水之美、宴饮之乐的诗集序文,也可以把它理解为一篇思考人生、感慨生命的哲理散文。人生活在世界上,有许多事物需要我们去寻找,去发现,去品味。要学会寻找风景,欣赏风景,享受生活,赞美生活。在“天朗气清,惠风和畅”之时,我们何不远足“崇山峻岭”,穿行于“茂林修竹”间?我们虽不是“群贤毕至”,能不能与三五同好,临清流而赋诗,提壶觞叙幽情?“虽无丝竹管弦之盛”,我们能不能发现“一觞一咏”的乐趣?“仰观宇宙”“俯察品类”,我们是不是有“信可乐也”的情调?有人说,生活中不是没有美,而是缺少发现美的眼睛。是的,生活需要情趣,美景也需要慧眼。

●人生是短暂的,也是永恒的。怎样度过短暂的人生?永恒的人生应留下些什么?这是每个人都应思考的问题。我们的古人有过明确而坚定的回答。“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”,这是孟子的教诲。“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也”,这是司马迁的回答。在西方人文思想家的队伍里,卡夫卡、叔本华、罗曼·罗兰、海德格尔、米兰·昆德拉等,他们都热爱生命,热爱自然,思想深处闪耀着人文思想的火花,对人生有积极的看法,其作品有丰富的内涵,给人以思想的启迪。

兰亭集序

在魏晋名流中,有这样一位,他诗文皆工,尤善书法,其书法“飘若浮云,矫若惊龙”,被称为“天下第一行书”。后人曾赞言:“独特岂止在书道,放浪形骸意气狂。郗氏选婿王家子,慧眼一瞥喜东床!袒胸露背容不动,中有不俗好文章。”

他的文章虽流传不多,但《兰亭集序》一文卓绝千古。学习这篇序文,要了解兰亭宴集的起因、经过,了解作者感情由乐转悲的原因以及在深沉的感叹中暗含的作者对人生的眷恋和热爱之情。

新课助读

自主梳理

东晋在中国文学史上是一个特殊的时期,因政治和玄学的影响,这个时期的士人不关心现实,他们寄情山水,举止风流潇洒,言谈诙谐随意。而浙江的会稽山水清幽、风景秀丽,因此不少名士隐居在这里,谈玄论道,放浪形骸。王羲之即其中一位。他虽出身名门,却淡泊宦情,好隐居,与清谈名士交游,以山水吟咏为乐,为人率直洒脱。他常与朋友们徜徉于会稽的明山秀水之间,诗酒风流,逍遥度日。

课前预习

一、作者名片

王羲之(303—361,一作307—365,又作321—379),东晋书法家。字逸少,琅玡临沂(今山东临沂)人,后居会稽山阴(今浙江绍兴)。曾为征西将军庾亮参军,累迁长史,进宁远将军、江州刺史,官至右军将军、会稽内史。世称“王右军”“王会稽”。工书法,后人尊为“书圣”,其楷、行、草、隶、八分、飞白、章草俱入神妙之境,成为后世崇拜的名家和学习的楷模。

书法作品很丰富,除《兰亭序》外,著名的尚有《官奴帖》《十七帖》《二谢帖》《姨母帖》《快雪时晴帖》《乐毅论》《黄庭经》等。其子王献之也是书法名手,世人将他们合称为“二王”。

?

2.写作背景

晋穆帝永和九年(353)三月三日,许多名士相聚于兰亭,聚会缘于“修禊”这一习俗。古人于三月上旬巳日,在溪水边洗濯,祓除不祥。后来发展为暮春之初在水边宴饮嬉游,祓除不祥的意义反而退居其次。

东晋建立后,南渡的中原士族在山水清丽的会稽广置园田别墅。风景幽绝的兰亭,就成为王羲之、谢安等名流宴集流连之地。

穆帝永和九年(353),五十一岁的王羲之时任会稽内史(相当于郡太守)。三月三日,他邀集友人作四言、五言诗各一首。当日,兰亭聚会名流荟萃,规模宏大,与会者有41人。聚会的目的主要是欣赏山水,饮酒赋诗。为了增加趣味,他们沿溪流而坐,采取流觞赋诗的方法,流觞所至,即席赋诗。之后,王羲之将各人名爵及诗作一一记录,并作序一篇,记述其事并抒写内心感触。此序即《兰亭集序》。

3.相关知识

★序:

序、跋的体裁,有的近似论说文,有的近似记叙文,后代还有的很像是抒情散文。它是附着在正文前面对正文进行介绍、评价和陈述写作宗旨或记读后感的文章。序一般在前,跋一般在后。两者虽然是一回事,但在语言上却略有不同。因为跋或后序、题后之类,实际是对序的再补充,不像序那样详细丰富。

?

《兰亭序》不仅文章俊逸优美,书法更是遒媚劲健,绝代无双。全文28行,布白天然,错落有致;324个字,结体或修长,或浑圆,极尽变化之能事。通观全篇,骨力寓于姿媚,自如又蕴涵匠心,最集中地代表了晋人书法遒媚飘逸、萧散自然的风韵,以致被后人誉为是永远不可追攀的书法高峰:“天下第一行书”。

本文选自《晋书·王羲之传》。王羲之以书法闻名古今,他的文名反被掩盖,本文既是佳篇,也是名帖,文章、书法相得益彰,辉映千秋,流传广远。

答案:1.骸 骇 2.骋 聘 3.惠 慧 4.觞 殇

译文解读

第一、二段重点词句梳理

1.古代习俗,实际上这是古人的一种游春活动

2.把……作为

用来……的……

的确,实在

6.用漆制的酒杯盛酒,放入弯曲的水道中任其漂流,杯停在某人面前,某人就引杯饮酒。这是古人一种劝酒取乐的方式。

流:使动用法

旁边

这

答案:(我们)会集在会稽山阴的兰亭,为了做禊事。

答案:虽然没有热闹的音乐,喝点酒作点诗,也足够来畅快叙述幽深内藏的感情了。

答案:仰首观览到宇宙的浩大,俯视观察大地上万物的繁多,用来舒展眼力,开阔胸怀,足够用来让人尽情享受视听的欢乐,实在很快乐。

第三段重点词句

1.长 自然

2.“趣”通“趋”,“趣舍”同“取舍”

3.至,及

4.以前,过去

7.附着

5.依,随着 所爱好的事物

6.因 发生,引起

有的人在室内畅谈自己的胸怀抱负;有的人就着自己所爱好的事物,寄托情怀,放纵无羁地生活。

答案:等到对得到或喜爱的东西已经厌倦,感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。

答案:何况人的寿命随着自然造化而有长有短,但最终都要消灭。

第四段重点词句

1.面对

2.明白

3.固,本来、当然。齐,把……看作相等,用作动词

一、解释下列句中加点词的含义或说出用法

1.临文嗟悼:________________________________

2.不能喻之于怀: ___________________________

3.固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作:____________

4.列叙时人:_________________________________

5.录其所述: _______________________________

6.其致一也:__________________

4.当时

5.代词,他们

6.一样

8.代词,这

7.结构助词,的

答案:我每看到前人发生感慨兴叹的原因,发现都像符契那样相同相合,我总是对前人的文章嗟叹伤情,但往往不能明白为什么会如此。

答案:后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

文言字词积累

2.识通假

1.结构助词,的

2.到、到达

3.取消句子的独立性

4.代词

5.结构助词,的

6.代词,悲伤的缘由

10.定语后置的标志

7.结构助词,的

8.取消句子独立性

9.结构助词,的

7.积名句

(1)或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。(王羲之《兰亭集序》)

(2)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。(王羲之《兰亭集序》)

(3)群贤毕至,少长咸集。(王羲之《兰亭集序》)

(4)是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛。(王羲之《兰亭集序》)

新课助读

自主梳理

名士济济,聚首兰亭,一可乐也

山环水绕,境界清幽,二可乐也

饮酒赋诗,畅叙幽情,三可乐也

天朗气清,日暖风和,四可乐也

仰观俯察,游目骋怀,五可乐也

良辰,美景,赏心,佳事,四美齐臻——信可乐也

句段点评

多维探究

结构图解

审美鉴赏

1.“永和九年,岁在癸丑”至“亦足以畅叙幽情”。

点评:文章首先记叙了集会的时间、地点及与会人物,言简意赅。接着描绘兰亭所处的自然环境和周围景物,语言简洁而层次井然。描写景物,从大处落笔,由远及近,转而由近及远,推向无限。先写崇山峻岭,次写清流激湍,再写人物活动及其情态,动静结合。意境清丽淡雅,情调欢快畅达。

2.及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

点评:这句话体现了作者的感情由“乐”转而为“痛”的过程。作者由开始时“信可乐也”的感觉,联想到人的两种不同生存状态。美丽的山水、尽情的欢娱,可以令人忘记烦忧,“暂得于己,快然自足”。但是,不知不觉中时光已经流逝,“不知老之将至”,等到时过境迁,往日的美好已经成为陈迹。想到此,作者不免产生感慨,引出人生苦短的悲叹。“死生亦大矣”,自然转为“痛”的感觉。“情随事迁,感慨系之矣。”这是脍炙人口的名句,因为它说出了古往今来人们的普遍感受:在回忆往事时,尽管感情上已经发生变化,但仍免不了产生这样那样的感慨。

“痛”

人要真实地生活在现实里,总要与各种人打交道,这就是世俗生活。如何面对世俗生活,作者概括了两类不同的人生态度:其一是“或取诸怀抱,悟言一室之内”:把自己的胸怀抱负,在室内畅谈。

其二是“因寄所托,放浪形骸之外”:就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受约束,自由放纵地生活。

3.固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

点评:这句的意思是“本来知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的”。这里,作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的长短只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。句中暗含“有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理”之意。

这种先乐后悲的写法有其历史的和现实的两方面的原因。就其历史原因来说,这种描述聚会后转悲的作品并非始自《兰亭集序》。当年汉武帝行幸河东,途中与群臣欢饮,自作《秋风辞》:“横中流兮扬素波,箫鼓鸣兮发棹歌,欢乐极兮哀情多,少壮几时兮奈老何!”

2.全文在亦“乐”亦“痛”之中抒发了怎样的情怀?

提示:本文由“乐”而“痛”,感情曲折深沉。先写景、事、情,以一“乐”字作统领,然后写宴集之后的感慨,以一“痛”字为核心。由“乐”而“痛”,看似突兀,却在情理之中。由聚想到散,由宴集而想到人生,顿生感慨;随着时光流逝,生命也终有尽期,感慨之余,产生伤感,“痛”随之而生。作者将目光上移至古人,从古人留下的文章来看,古人亦为人生的变化而兴叹,因此斥庄子“一死生”“齐彭殇”为虚妄;再将目光移至未来,推想后人,一定和古今之人的感情相通。死生之大,千古同慨,“录其所述”并为之作序,目的在于引起“后之览者”的感慨与共鸣,在深沉的感慨中暗含着对人生的眷恋和热爱,与前文的“乐”遥相呼应,形成一个整体。

3.作者对“老之将至”“终期于尽”慨叹不已,这是不是宣扬一种及时行乐的消极思想?你是如何看待这一问题的?

提示:作者对这次宴集环境的描述素淡雅致,摄其神韵,能看出作者快乐的心情和对自然美景的热爱之情。虽然作者对时光飞逝、人生短暂大发感慨,但字里行间暗含对人生的眷恋和热爱之情。

文章后半部分情调有些低沉,但作者的积极情绪又无不蕴含其中,正因为作者对人生忧患有新的认识,所以作者在尽述古人、今人、后人慨叹人生无常的同时,批判了庄周“一死生”“齐彭殇”的虚无主义。文章的整体基调应该看作是积极的,并不是宣扬人生无为或及时行乐的消极思想。

立意深远 文笔清新

《兰亭集序》就其内容和形式而言,它不仅是一般意义上的书序,也是一篇立意深远、文笔清新自然的优美散文。

字里行间的洒脱

郝淑娟

一千六百多年的春秋,可以磨灭什么?

可以磨灭肉体的存在,可以磨灭庸俗的记忆,可以磨灭一切物质的载体。但唯一永生的,是他飘扬的灵魂与同样飘扬的毛笔,在洁白的纸上,舞出生命的飞逸。

但对他,书法仅仅是精神的承载。一千六百多年以后,纵使音容笑貌已然化为尘雾,那篇惊世骇俗的《兰亭集序》中,依然保存了他所有的自由洒脱。

那年的三月三日,一个惠风和畅的暮春之日。风是多么轻柔,拂动着帽子上长长的飘带和轻薄的衣襟,波浪般缓缓展动。

那年的三月三日,天朗气清。兰亭是美的,流水是美的,酒是美的,人更是美的。这么多的文人名士来了,有谢安,有孙绰,王羲之更是带着儿子欣然前往。羽觞在弯弯曲曲的小水道中时停时进,大家在水道旁随意坐下,羽觞停在谁面前,谁便即兴赋诗一首,否则罚酒三巨觞。

《兰亭集》就此而成。三十七首诗,篇篇光彩照人。如此美的诗篇怎能不作序?于是,王羲之欣然提起笔,在美酒美景美文的三重催化之下,《兰亭集序》一气呵成。

他写得洒脱,写得无拘无束。所有的兴奋、感慨在这一瞬间喷涌而出,幻作他行云流水的笔锋游走于纸上。他是快乐的,否则他眼中的兰亭怎能是“崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”?晚春的日光透过竹叶之间细细小小的缝隙洒落到纸上,伴着他灵动的笔触,闪闪地跳动。

他忘我地书写着,文思泉涌。他灵动的思绪不允许笔下有一丝一毫的拘泥,那二十多个“之”字,或舒展修长,或规矩方正,或小巧玲珑,或随意流畅,一个有一个的形态,一个有一个的个性,如广阔的原野上绽开的花,虽小,却最引人注目,将原野的辽阔点缀得完美无缺。

东晋的人们,大多已看透官场的污浊,转而投身于山水之间。王羲之也是这样的一个人。他的《兰亭集序》,字里行间都透着山的俊秀、水的柔美、竹的清逸、酒的醇厚、人的洒脱;而它也确确实实是右军精神的载体。他书写时,天地间已没有了“王羲之”这个干巴巴的名号,有的只是一个融于自然、忘情舞蹈的灵魂的舞者,用乌亮的毛笔记载下洒脱的舞步。

几百年后,爱极了王羲之书法的唐太宗,临终时立下遗嘱,让《兰亭集序》作为陪葬,同他一起埋入昭陵。《兰亭集序》的真迹,就此消失于世。“茧纸藏昭陵,千载不复见”,陆游的叹息,在隔了这么多个世纪后依然清晰可闻。

现在我们所见的,几乎都是唐太宗时期的摹本。但摹本摹得出形状,却无法复原曾经那个晴朗的暮春,那个清幽俊美的兰亭,还有那一大群文思敏捷的雅士,来助摹者体验当时右军的心情。而我,又多么想去瞧一眼真迹,摸一摸那柔软的纸上残余的阳光,闻一闻字中散发的墨香,看一看字里行间的洒脱,听一听一千六百多年前的右军,在文章中留下的怦然的心跳!

那将会是多么有力、多么自如、多么流畅的鼓点啊!

(有删节)

品读提示文章还原了一段尘封的历史,让盛大而欢乐的兰亭聚会、飘逸灵动的《兰亭集序》和洒脱不拘的王羲之穿越一千六百多年的时空,鲜活地出现在我们眼前。文章之所以能有这样奇妙的效果,来源于作者丰富的联想、驾驭语言的高超技巧,以及卓越的鉴赏能力。

《兰亭集序》不仅是一篇诗集序文,而且还是一篇探究生活情趣和生命意义的美文。文中作者对兰亭美景的描绘,告诉我们怎样去发现美,怎样去领悟生活的情趣;对“死生亦大矣”的感慨,引导我们怎样面对人生,怎样看待生死。本文的有关内容和下面的材料,可以用在以“发现”“感悟”“生命”等为立意的作文中。

●既可以把《兰亭集序》理解为一篇咏叹山水之美、宴饮之乐的诗集序文,也可以把它理解为一篇思考人生、感慨生命的哲理散文。人生活在世界上,有许多事物需要我们去寻找,去发现,去品味。要学会寻找风景,欣赏风景,享受生活,赞美生活。在“天朗气清,惠风和畅”之时,我们何不远足“崇山峻岭”,穿行于“茂林修竹”间?我们虽不是“群贤毕至”,能不能与三五同好,临清流而赋诗,提壶觞叙幽情?“虽无丝竹管弦之盛”,我们能不能发现“一觞一咏”的乐趣?“仰观宇宙”“俯察品类”,我们是不是有“信可乐也”的情调?有人说,生活中不是没有美,而是缺少发现美的眼睛。是的,生活需要情趣,美景也需要慧眼。

●人生是短暂的,也是永恒的。怎样度过短暂的人生?永恒的人生应留下些什么?这是每个人都应思考的问题。我们的古人有过明确而坚定的回答。“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”,这是孟子的教诲。“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也”,这是司马迁的回答。在西方人文思想家的队伍里,卡夫卡、叔本华、罗曼·罗兰、海德格尔、米兰·昆德拉等,他们都热爱生命,热爱自然,思想深处闪耀着人文思想的火花,对人生有积极的看法,其作品有丰富的内涵,给人以思想的启迪。