数学好玩3 时间与数学 教案

图片预览

文档简介

《时间与数学》教学设计

看到《时间与数学》这节课的时候我就一直在想,这节课要落实怎样的核心素养?通过这节课的学习要让孩子留下点什么呢?带着这样的问题我将从以下五个方面(教学背景分析、教学目标和重难点、教学过程、教学特色、教学反思)对本节课进行分析。

一、教学背景分析

本节课是北师大版数学三年级上册“数学好玩”中的内容。新教材设计数学好玩这一内容的目的是激发学生学习数学的兴趣,体会数学思想,锻炼思维能力,积累思考经验,开阔眼界。基于以上对数学好玩内容的认识,我进行了教材分析。

教材分析

本节课内容

通过对本节课的内容分析我们发现这节课是以问题串的形式呈现的 问题1. 分别标出父亲和母亲的休息日,观察并发现规律。

问题2.让学生逐步明确一家三口共同的休息日是哪几天,初步学会用符号标记找出共同休息日这种常用方法。

问题3.引导学生了解用集合圈表示共同休息日的方法。

教材通过三个问题的引领,带领孩子经历整个知识的形成过程。那么这节课究竟让学生留下什么样的学习轨迹,对孩子今后的学习会有什么样的帮助呢?带着这个问题我对新旧版本教材进行了对比。

2、新旧版本对比

通过新旧版本的对比我发现新版本数呈现层次清楚有利于学生有序观察,发现规律。旧教材侧重让学生发现这类规律的共性而新教材更加重视探究规律的方法和过程。我认为只有孩子们真正的去探究钻研,才会遇到问题从而引发他们的思考。那么现在孩子的情况又是怎样的呢?于是我对学生的学习情况展开了调研。

(二)学情分析

1、学生已有经验分析

在二年级下册《重复的奥妙》中孩子们已经可以用喜欢的符号把规律表现出来。在刚刚学过的《搭配中的学问》中孩子们又体会到有序思考的必要性以及符号化表达的简洁性。

2、学情调研

通过以上分析我们不难发现学生们已经有了一定的思考经验,那么学生根据以前的知识经验是否能结合生活情境,解决生活中的问题,学生现在的思维水平处在什么状态?

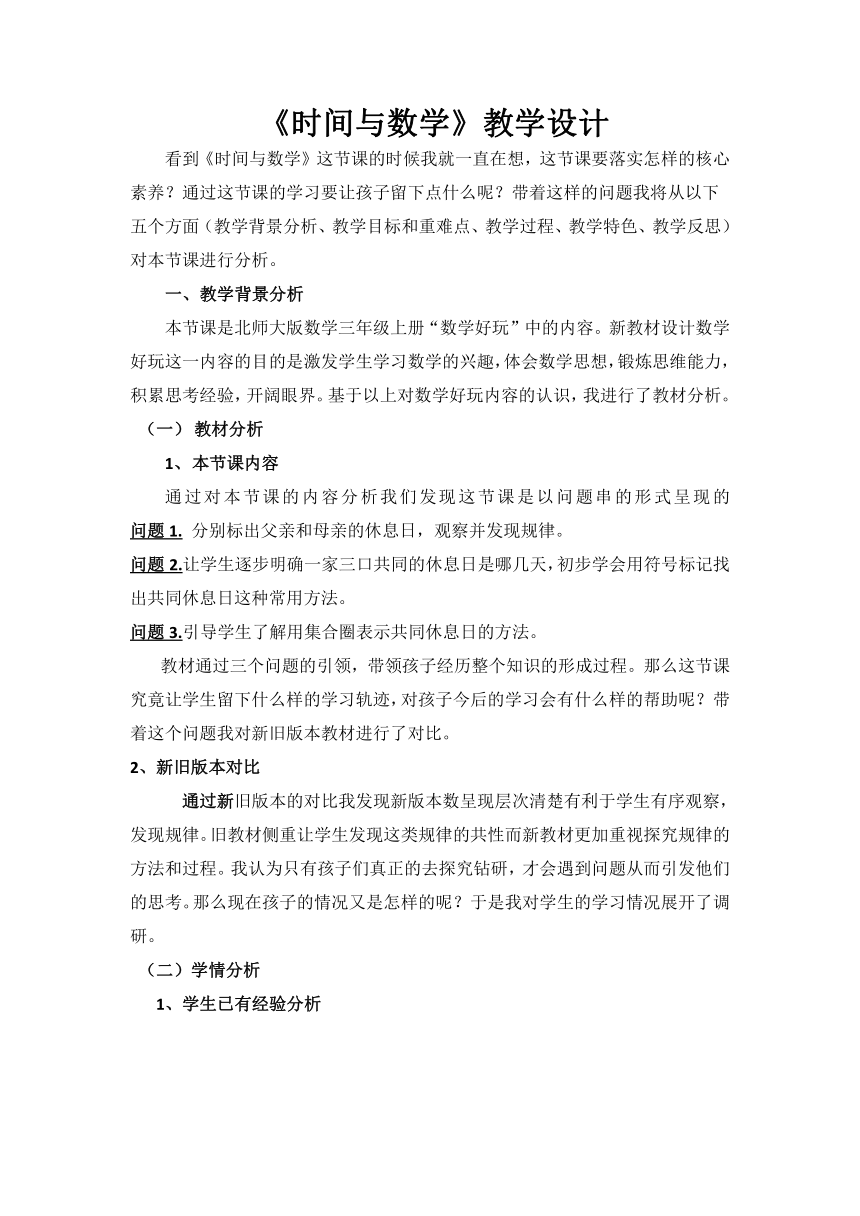

于是我设计了下面这个调研题目

调研结果显示:

在参测的36人中,有26位同学能够找出正确的结果,占参测人数的72.2%,,其中有22人用到了标注的方法,有1人用到了列举的方法,还有3人是直接写出的结果。有10人找到的结果不正确,其中7人有想法,但是结果不对,有3人是完全没有想法的。

于是我又对有想法但结果表述不正确的同学进行了访谈

师:看到这个问题的时候你是怎么想的?

生1:我就想看1号都有谁踢足球,2号有谁,3号有谁。

生2:我觉得1号东东和小青上,2号都不上,3号青青和小明上……

生3:1号上的是东东和小青,3号上的是青青和小明,4号是东东和小明……

通过访谈我发现这些孩子都是从日期的角度将三个人同时考虑,结果出现了混乱。那么其他孩子又是从什么角度解决的这个问题呢?这些表述正确的孩子又经历了怎样的思考过程呢?于是我决定对孩子们进行课堂观察。

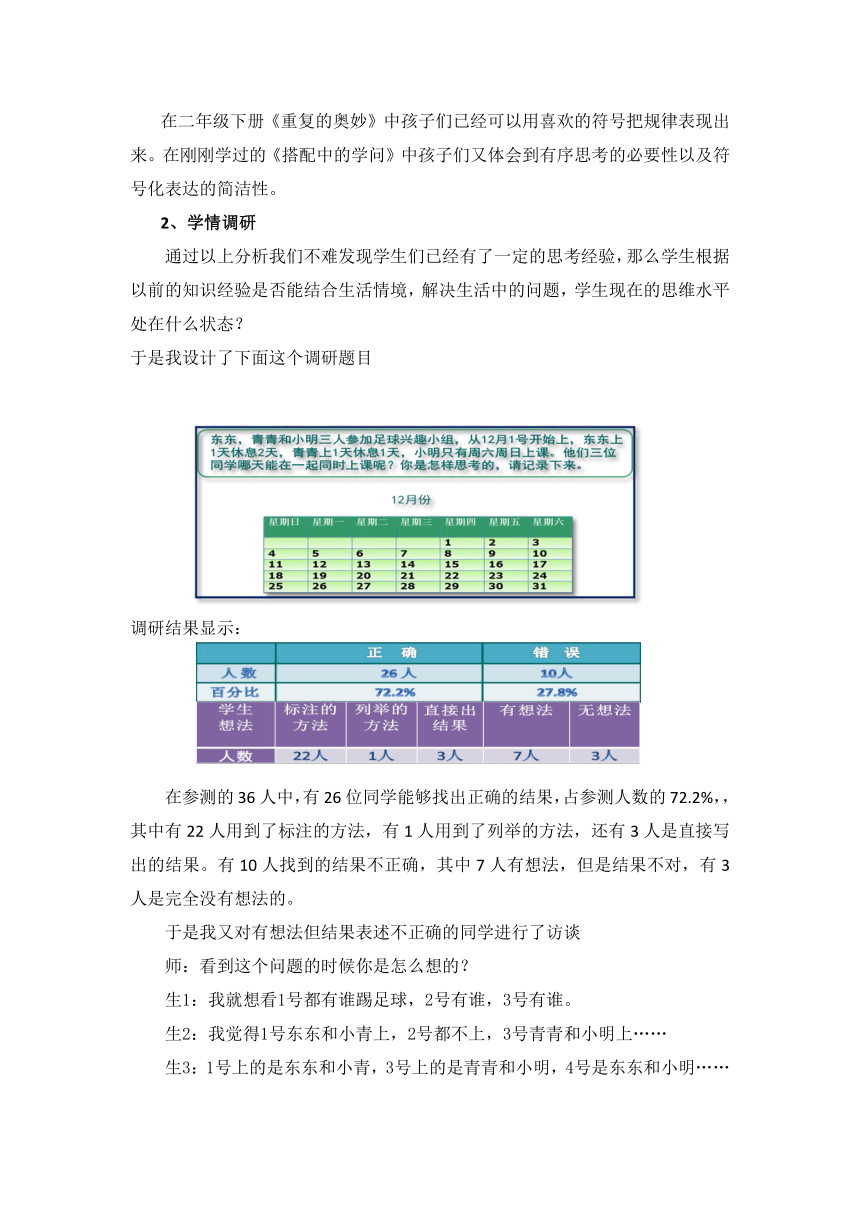

结果显示:在调研的39人中

通过课堂观察我们发现在能够找到正确结果的这些孩子中还有一部分孩子是通过自我修正的方法最终找到结果的(也就是说他们先是3个人同时考虑的,然后发现找乱了,进而自我修正,再从每个人的角度进行考虑)

为什么这么多孩子一开始是3人一起同时考虑或无从下手的呢?会不会是给出的日历限制了孩子的思考呢?于是我们决定进行小组观察。在小组观察时我们只给孩子提供了题目,没有提供日历问孩子你需要什么工具,孩子们都说只需要纸就可以了。于是我们提供了纸之后孩子开始思考,当孩子有了初步的思考以后他们发现遇到困难了。

师:你们怎么不写了?

生:老师我不知道12月1日是星期几?

师:那你需要怎样的帮助?

生:需要日历

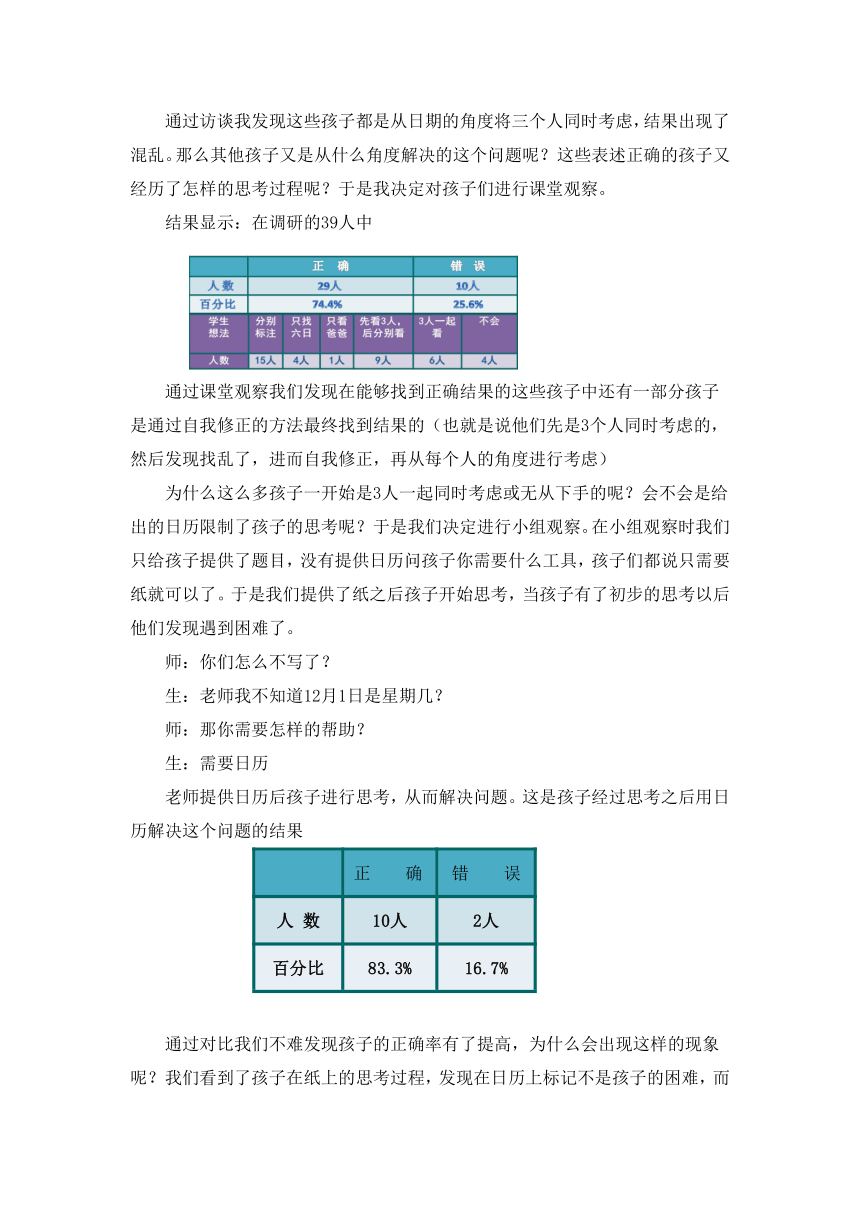

老师提供日历后孩子进行思考,从而解决问题。这是孩子经过思考之后用日历解决这个问题的结果

正 确

错 误

人 数

10人

2人

百分比

83.3%

16.7%

通过对比我们不难发现孩子的正确率有了提高,为什么会出现这样的现象呢?我们看到了孩子在纸上的思考过程,发现在日历上标记不是孩子的困难,而怎样去思考是孩子们存在困难的地方。孩子有了前期在纸上思考的经验,再去在日历上标记就有了思考的方法,所以正确率明显提高了。

课堂上是不是可以让孩子自主选择需要的工具,给孩子提供更充分思考空间,让日历成为孩子的需求,拉长思考过程。

我的思考:

课堂中如何让孩子经历发现问题提出问题分析问题解决问题的全过程,发展孩子的应用意识呢?我想我们还是因该放慢孩子的学习过程,通过生生互动,师生互动,激发学生的数学思考,丰富学生解决问题的方法,从而发展应用意识。

二、教学目标和重难点

教学目标:

1. 结合“共同休息日”这一常见生活情境,探索与时间有关的现实问题,探索并掌握解决这类问题的基本方法。

2. 在观察比较、发现规律的现实活动中,丰富学生解决问题的方法,发展应用意识。

3. 在解决实际问题的过程中,感受日历中包含的丰富数学信息,初步感受集合思想,体会时间与数学的密切联系。

教学重点:在观察比较、发现规律的现实活动中,丰富学生解决问题的方法,发展应用意识。

教学难点:在解决问题的过程中丰富孩子解决问题的方法,发展应用意识,感受集合思想。

三、教学过程

我本节课的教学设计流程图是这样的

(一)链接生活,引出问题

讲课开始从孩子感兴趣的全家出游引入,激发孩子的学习兴趣。从而让学生发现和提出数学问题。让学生自觉自愿的去解决问题。

这样设计的意图是让学生体会到数学就在生活中,有效地激发了学生的学习兴趣和探究的欲望。

(二)主动探索,解决问题

1、独立思考,发现问题

本环节通过孩子们的独立思考发现解决这个问题需要借助日历,从而老师在给孩子提供日历,这样做是想让孩子从需求出发,感受日历与生活,日历与数学的联系,体现日历的价值。

2、自主探究,尝试解决

在这个环节让孩子独立思考应该怎样解决这个问题,并记录自己的思考过程。

让学生充分的去观察,去思考,找出解决问题的策略,并鼓励学生用不同的方式表述出来。使学生对共同休息日内容的学习从生活经验开始,将实际问题抽象为数学问题,经历“数学化”的过程。

3、交流体验,建立表象

让学生针对自己解决问题的方法进行交流,在交流的过程中暴露孩子的原认知,留下思考的痕迹。

在这一过程中,老师第一次放慢孩子的学习脚步,充分暴露孩子的学习困难,使学生能借助已有的经验,激发学生主动思考,并通过步步留痕的方法,使学生经历整个问题解决的过程,丰富孩子的解题方法,发展应用意识。

4、对比凝练,感悟思想

这一环节出示集合想法,在让孩子从集合的角度解决这个问题,然后和日历标注的方法进行对比。找共同点,感悟集合思想。

在这里老师第二次放慢孩子的学习脚步,通过各种方法的对比体现集合思想的简洁,通过对各集合圈的对比,让孩子初步感受集合思想。

通过2次放慢脚步,一方面让孩子借助已有经验,经历解决问题的全过程。另一方面丰富学生的解题方法,让学生初步感受集合思想。给孩子提供探索的时间,让孩子充分的去感受去体会,积累孩子的活动经验,发展孩子的应用意识。

(三 )反思评价,回顾总结

回顾解决问题的过程,请你们想一想,我们是怎样思考的?

这样做的目的是为孩子积累更多的思考经验,发展孩子的应用意识。

四、教学特色及效果评价

1、本节课让孩子经历问题解决的全过程,在解决问题的过程中充分暴露孩子的原认知,从而引发孩子要分层思考,进而发现数据间的规律,丰富孩子的解题方法最终发展应用意识。

2、本节课环节设计突出:

“趣”——从学生感兴趣的放假出游入手,贴近生活、激发兴趣。

“悟”——显性的是活动,隐性的是通过活动让学生获得经验及体会,感悟数学基本思想

“巧”——学生利用数学发现现实世界的问题,提出数学问题并加以分析和解决,主动构建集合思想,发展学生的应用意识

五、教学反思

1、在这节课中,我通过让孩子发现提出问题,然后思考表达这个问题,最终通过对比凝练丰富学生的解题方法,放孩子慢慢体会,慢慢感悟,发展孩子的应用意识。

2、在这节课后我对孩子们进行了采访,发现孩子们有了很多的收获和体会他们有了积极的情感体验,有了对方法的总结提升,能用数学的眼光观察世界。我想这就是这节课的价值体现吧。

看到《时间与数学》这节课的时候我就一直在想,这节课要落实怎样的核心素养?通过这节课的学习要让孩子留下点什么呢?带着这样的问题我将从以下五个方面(教学背景分析、教学目标和重难点、教学过程、教学特色、教学反思)对本节课进行分析。

一、教学背景分析

本节课是北师大版数学三年级上册“数学好玩”中的内容。新教材设计数学好玩这一内容的目的是激发学生学习数学的兴趣,体会数学思想,锻炼思维能力,积累思考经验,开阔眼界。基于以上对数学好玩内容的认识,我进行了教材分析。

教材分析

本节课内容

通过对本节课的内容分析我们发现这节课是以问题串的形式呈现的 问题1. 分别标出父亲和母亲的休息日,观察并发现规律。

问题2.让学生逐步明确一家三口共同的休息日是哪几天,初步学会用符号标记找出共同休息日这种常用方法。

问题3.引导学生了解用集合圈表示共同休息日的方法。

教材通过三个问题的引领,带领孩子经历整个知识的形成过程。那么这节课究竟让学生留下什么样的学习轨迹,对孩子今后的学习会有什么样的帮助呢?带着这个问题我对新旧版本教材进行了对比。

2、新旧版本对比

通过新旧版本的对比我发现新版本数呈现层次清楚有利于学生有序观察,发现规律。旧教材侧重让学生发现这类规律的共性而新教材更加重视探究规律的方法和过程。我认为只有孩子们真正的去探究钻研,才会遇到问题从而引发他们的思考。那么现在孩子的情况又是怎样的呢?于是我对学生的学习情况展开了调研。

(二)学情分析

1、学生已有经验分析

在二年级下册《重复的奥妙》中孩子们已经可以用喜欢的符号把规律表现出来。在刚刚学过的《搭配中的学问》中孩子们又体会到有序思考的必要性以及符号化表达的简洁性。

2、学情调研

通过以上分析我们不难发现学生们已经有了一定的思考经验,那么学生根据以前的知识经验是否能结合生活情境,解决生活中的问题,学生现在的思维水平处在什么状态?

于是我设计了下面这个调研题目

调研结果显示:

在参测的36人中,有26位同学能够找出正确的结果,占参测人数的72.2%,,其中有22人用到了标注的方法,有1人用到了列举的方法,还有3人是直接写出的结果。有10人找到的结果不正确,其中7人有想法,但是结果不对,有3人是完全没有想法的。

于是我又对有想法但结果表述不正确的同学进行了访谈

师:看到这个问题的时候你是怎么想的?

生1:我就想看1号都有谁踢足球,2号有谁,3号有谁。

生2:我觉得1号东东和小青上,2号都不上,3号青青和小明上……

生3:1号上的是东东和小青,3号上的是青青和小明,4号是东东和小明……

通过访谈我发现这些孩子都是从日期的角度将三个人同时考虑,结果出现了混乱。那么其他孩子又是从什么角度解决的这个问题呢?这些表述正确的孩子又经历了怎样的思考过程呢?于是我决定对孩子们进行课堂观察。

结果显示:在调研的39人中

通过课堂观察我们发现在能够找到正确结果的这些孩子中还有一部分孩子是通过自我修正的方法最终找到结果的(也就是说他们先是3个人同时考虑的,然后发现找乱了,进而自我修正,再从每个人的角度进行考虑)

为什么这么多孩子一开始是3人一起同时考虑或无从下手的呢?会不会是给出的日历限制了孩子的思考呢?于是我们决定进行小组观察。在小组观察时我们只给孩子提供了题目,没有提供日历问孩子你需要什么工具,孩子们都说只需要纸就可以了。于是我们提供了纸之后孩子开始思考,当孩子有了初步的思考以后他们发现遇到困难了。

师:你们怎么不写了?

生:老师我不知道12月1日是星期几?

师:那你需要怎样的帮助?

生:需要日历

老师提供日历后孩子进行思考,从而解决问题。这是孩子经过思考之后用日历解决这个问题的结果

正 确

错 误

人 数

10人

2人

百分比

83.3%

16.7%

通过对比我们不难发现孩子的正确率有了提高,为什么会出现这样的现象呢?我们看到了孩子在纸上的思考过程,发现在日历上标记不是孩子的困难,而怎样去思考是孩子们存在困难的地方。孩子有了前期在纸上思考的经验,再去在日历上标记就有了思考的方法,所以正确率明显提高了。

课堂上是不是可以让孩子自主选择需要的工具,给孩子提供更充分思考空间,让日历成为孩子的需求,拉长思考过程。

我的思考:

课堂中如何让孩子经历发现问题提出问题分析问题解决问题的全过程,发展孩子的应用意识呢?我想我们还是因该放慢孩子的学习过程,通过生生互动,师生互动,激发学生的数学思考,丰富学生解决问题的方法,从而发展应用意识。

二、教学目标和重难点

教学目标:

1. 结合“共同休息日”这一常见生活情境,探索与时间有关的现实问题,探索并掌握解决这类问题的基本方法。

2. 在观察比较、发现规律的现实活动中,丰富学生解决问题的方法,发展应用意识。

3. 在解决实际问题的过程中,感受日历中包含的丰富数学信息,初步感受集合思想,体会时间与数学的密切联系。

教学重点:在观察比较、发现规律的现实活动中,丰富学生解决问题的方法,发展应用意识。

教学难点:在解决问题的过程中丰富孩子解决问题的方法,发展应用意识,感受集合思想。

三、教学过程

我本节课的教学设计流程图是这样的

(一)链接生活,引出问题

讲课开始从孩子感兴趣的全家出游引入,激发孩子的学习兴趣。从而让学生发现和提出数学问题。让学生自觉自愿的去解决问题。

这样设计的意图是让学生体会到数学就在生活中,有效地激发了学生的学习兴趣和探究的欲望。

(二)主动探索,解决问题

1、独立思考,发现问题

本环节通过孩子们的独立思考发现解决这个问题需要借助日历,从而老师在给孩子提供日历,这样做是想让孩子从需求出发,感受日历与生活,日历与数学的联系,体现日历的价值。

2、自主探究,尝试解决

在这个环节让孩子独立思考应该怎样解决这个问题,并记录自己的思考过程。

让学生充分的去观察,去思考,找出解决问题的策略,并鼓励学生用不同的方式表述出来。使学生对共同休息日内容的学习从生活经验开始,将实际问题抽象为数学问题,经历“数学化”的过程。

3、交流体验,建立表象

让学生针对自己解决问题的方法进行交流,在交流的过程中暴露孩子的原认知,留下思考的痕迹。

在这一过程中,老师第一次放慢孩子的学习脚步,充分暴露孩子的学习困难,使学生能借助已有的经验,激发学生主动思考,并通过步步留痕的方法,使学生经历整个问题解决的过程,丰富孩子的解题方法,发展应用意识。

4、对比凝练,感悟思想

这一环节出示集合想法,在让孩子从集合的角度解决这个问题,然后和日历标注的方法进行对比。找共同点,感悟集合思想。

在这里老师第二次放慢孩子的学习脚步,通过各种方法的对比体现集合思想的简洁,通过对各集合圈的对比,让孩子初步感受集合思想。

通过2次放慢脚步,一方面让孩子借助已有经验,经历解决问题的全过程。另一方面丰富学生的解题方法,让学生初步感受集合思想。给孩子提供探索的时间,让孩子充分的去感受去体会,积累孩子的活动经验,发展孩子的应用意识。

(三 )反思评价,回顾总结

回顾解决问题的过程,请你们想一想,我们是怎样思考的?

这样做的目的是为孩子积累更多的思考经验,发展孩子的应用意识。

四、教学特色及效果评价

1、本节课让孩子经历问题解决的全过程,在解决问题的过程中充分暴露孩子的原认知,从而引发孩子要分层思考,进而发现数据间的规律,丰富孩子的解题方法最终发展应用意识。

2、本节课环节设计突出:

“趣”——从学生感兴趣的放假出游入手,贴近生活、激发兴趣。

“悟”——显性的是活动,隐性的是通过活动让学生获得经验及体会,感悟数学基本思想

“巧”——学生利用数学发现现实世界的问题,提出数学问题并加以分析和解决,主动构建集合思想,发展学生的应用意识

五、教学反思

1、在这节课中,我通过让孩子发现提出问题,然后思考表达这个问题,最终通过对比凝练丰富学生的解题方法,放孩子慢慢体会,慢慢感悟,发展孩子的应用意识。

2、在这节课后我对孩子们进行了采访,发现孩子们有了很多的收获和体会他们有了积极的情感体验,有了对方法的总结提升,能用数学的眼光观察世界。我想这就是这节课的价值体现吧。

同课章节目录