部编版八年级上册历史第22课抗日战争的胜利课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级上册历史第22课抗日战争的胜利课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-11 12:05:08 | ||

图片预览

文档简介

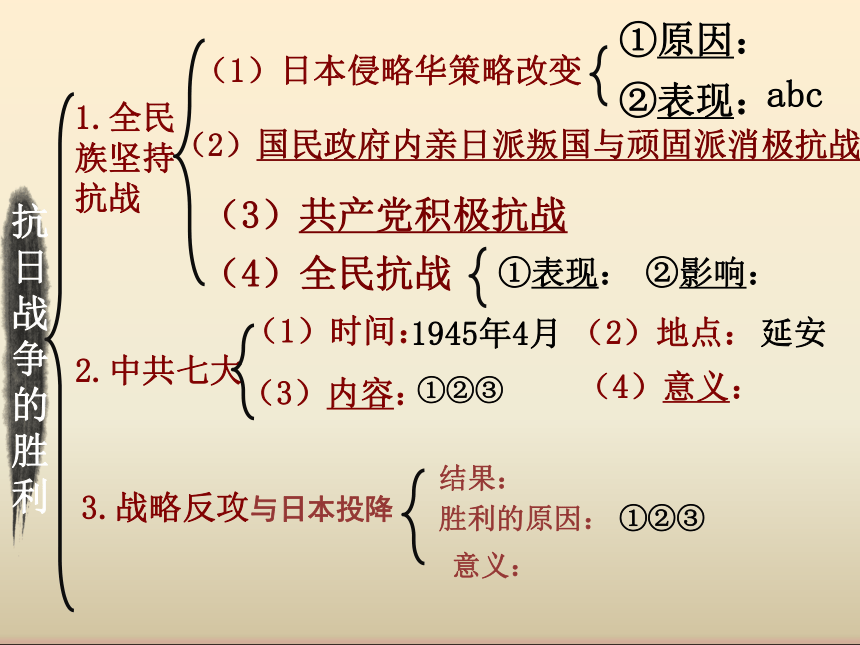

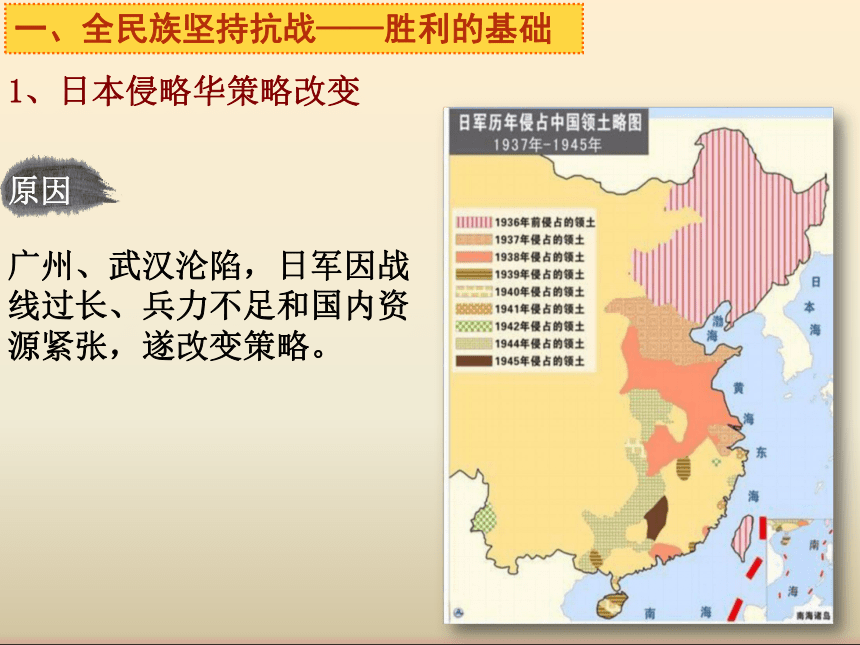

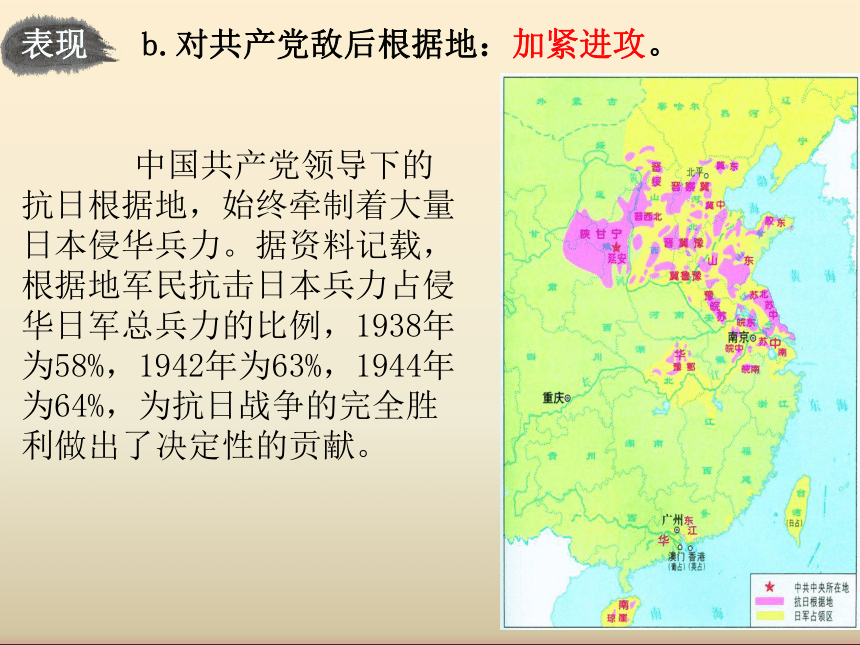

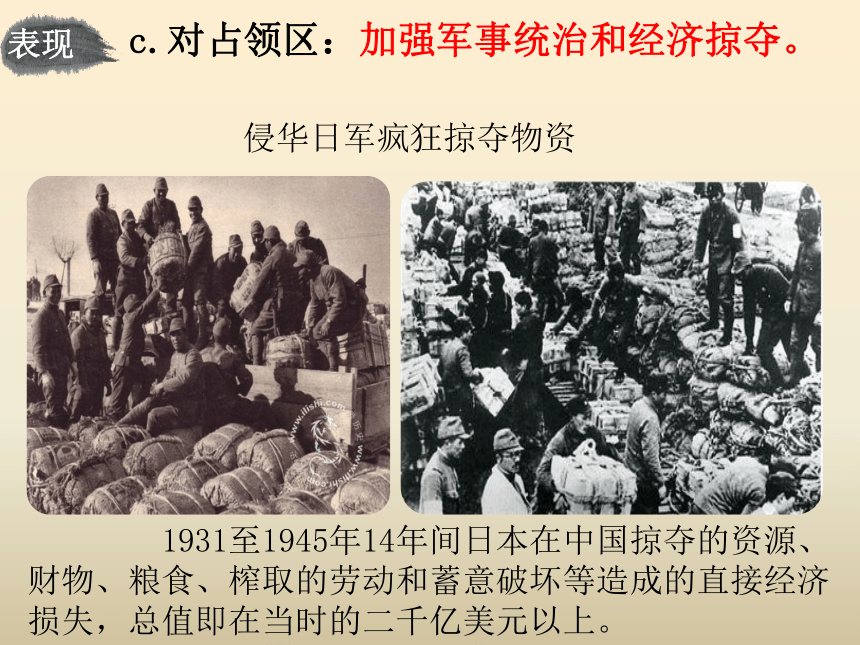

课件33张PPT。 2015年9月3日是我国首个法定“中国人民抗日战争胜利纪念日”抗日战争的胜利1.全民族坚持抗战(1)日本侵略华策略改变2.中共七大3.战略反攻与日本投降(2)国民政府内亲日派叛国与顽固派消极抗战(1)时间:(3)内容:①原因:(4)意义:(2)地点:①②③②表现:(3)共产党积极抗战(4)全民抗战①表现:②影响:①②③1945年4月延安abc结果:胜利的原因:意义:原因广州、武汉沦陷,日军因战线过长、兵力不足和国内资源紧张,遂改变策略。1、日本侵略华策略改变一、全民族坚持抗战——胜利的基础表现a.对国民政府:政治诱降为主,军事打击为辅 1938年11月,日本提出“善邻友好,共同防共,经济提携”的对华三原则,对国民党以政治诱降为主、军事打击为辅,停止了对正面战场的大规模的进攻。 日本为了巩固占领区而对国民党军队进行了一定的进攻性打击,与国民党部队进行了南昌、长沙、枣宜等十余次较大规模的战役。国民党军队进行了较为坚决的抗击,大体保住了西南、西北的大后方地区。表现b.对共产党敌后根据地:加紧进攻。 中国共产党领导下的抗日根据地,始终牵制着大量日本侵华兵力。据资料记载,根据地军民抗击日本兵力占侵华日军总兵力的比例,1938年为58%,1942年为63%,1944年为64%,为抗日战争的完全胜利做出了决定性的贡献。表现c.对占领区:加强军事统治和经济掠夺。侵华日军疯狂掠夺物资 1931至1945年14年间日本在中国掠夺的资源、财物、粮食、榨取的劳动和蓄意破坏等造成的直接经济损失,总值即在当时的二千亿美元以上。汪精卫公开叛国投敌, 1940年成立南京伪国民政府国民党亲日派:

国民党顽固派:

共产党:不断制造反共“摩擦”,1941年1月制造“皖南事变”2、面对日军对华策略的改变,中国各方的态度如何?坚持抗战,在敌后抗日根据地掀起大生产运动1940年3月30日汪精卫在南京

举行汪伪政府成立典礼 周恩来在《新华日报》上刊登

“为江南死国难者致哀”和“千古奇冤,江南一叶,同室操戈,相煎何急”①表现枣宜会战中,第三十三集团军总司令张自忠上将壮烈殉国在反“扫荡”中,八路军副参谋长左权将军血洒疆场参加抗日宣传、救护和战地服务积极捐款捐物,支援抗战,数万华侨青年回国参战不分昼夜,加班生产、支援前线成立抗战协会,宣传抗战,振奋士气青年学生纷纷投笔从戎左权将军妇女在上海街头宣传抗日抗战期间,各界妇女缝制衣物支援前线兵工厂工人正在制造弹药旅美华侨在纽约唐人街上举行筹款救国大会,劝募献金支援祖国抗战3、全民抗战虽然国民党有反动派和顽固派,但在抗日民族统一战线的旗帜下,中国各民族、各政党、各政治派别依旧求同存异,共同抗敌。②影响日本侵略者陷入了中华民族人民战争的汪洋大海之中。2.概况1945年4月陕西延安①总结了中国共产党领导中国民主革命曲折发展的历史经验,特别是总结了抗战经验;②制定了党的政治路线:放手发动群众,壮大人民力量….建立一个新民主主义的中国③选举产生了中央领导机关,毛泽东当选为中共中央主席。④确立毛泽东思想为中国共产党的指导思想并写入党章二、中共七大——指明战后的方向1.背景:全民族抗战后,日本节节败退,在抗战即将胜利之际,中共共产党召开中共七大。3.意义中共七大为争取抗日战争的最后胜利准备了条件,并为中国共产党和中国人民指明了战后的奋斗方向。七大是一次团结的大会、胜利的大会。 为什么说中共七大是“团结的大会,胜利的大会”?团结:是指全党在毛泽东思想的旗帜下形成了空前的团结和统一。胜利:是为中国抗日战争和新民主民主革命的胜利指明了道路,为抗日战争的胜利和光明的前途准备了条件。三、战略反攻与日本投降1.战争结果《大公报》1945年8月15日载1945年8月15日,日本天皇被迫宣布无条件投降。9月2日,日本政府正式签署投降书。中国抗日战争经历了14年艰难曲折的斗争,特别是8年全民族艰苦卓绝的浴血奋战,取得了最后胜利。日本投降仪式 1945年9月9日,中国战区

接受日本投降的会场1945年9月9日,日本代表冈村宁次向中国代表何应钦呈递降书上

海重庆北平台湾“人们从各个角落涌出

向街上奔走

向广场奔走

……

笑呀!叫呀!

奔呀!跳呀!

舞蹈呀!拥抱呀!”

——艾青《人民的狂欢节》于延安日本投降 1945年重庆谈判期间,中苏友好协会举办一次酒会,邀请国共双方代表及各报社记者参加。席间,一位国民党方面的记者说:“我出个谜语给大家猜。谜面是‘日本投降的原因’,谜底是‘我国古代一人名’。” 结果出现了几个谜底:“屈原”、“苏武”、“蒋干”、“毛遂”、“共工”。

请尝试着猜一下! 屈原 —— 指

日本屈服服于美

国投下的两颗原 子弹。 苏武——苏联

红军出兵东北,

一举击溃日本

关东军。 蒋干——蒋

介石政府

正面战场组织

抗战的结果。 毛遂——毛泽

东领导的抗日

武装坚持敌后

抗战的结果。 共工——共

产党、国民党、

国际反法西斯

力量等共同努

力的结果。 你认为哪一个原因最重要?①中国人民巨大的民族觉醒、空前的民族团结和英勇的民族抗争,是中国人民抗日战争胜利的决定性因素。②中国共产党在全民族团结抗战中发挥了中流砥柱作用。③中国人民抗日战争的胜利,同世界上一切爱好和平和正义的国家和人民的支持,也是分不开的。2.胜利的原因史料:中国共产党发动的平型关战斗、百团大战等著名战役,取得了重大抗战成果,有力地鼓舞了全国人们的抗战信心。整个抗日战争中,中国共产党在华北、华中建立了辽阔的抗日民主根据地,在东北、华南,一直到海南岛,建立了广阔的抗日游击根据地。领导对敌作战12.5万次,消灭日伪军171.4万人,其中日军52.7万人,缴获各种枪支69.4万余支,各种炮1800余门。共产党员发展到120多万人,人民军队发展到120余万人,民兵发展到260万人,抗日民主根据地面积达到近100万平方公里,人口近1亿人。中英《南京条约》签字仪式 《辛丑条约》签订 根据所给图片思考:抗日战争的意义何在?3.历史意义对中华民族①中国抗日战争是近代以来中国抗击外敌入侵的第一次取得完全胜利的民族解放战争。 ②它促进了中华民族的觉醒,为中国共产党带领中国人民实现彻底的民族独立和人民解放奠定了重要基础。是中华民族由衰败到振兴的转折点。《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》中国战区日军投降签字仪式③中国开辟了世界反法西斯战争的东方主战场,对世界反法西斯战争的胜利、维护世界和平作出了巨大贡献。 罗斯福说:“假如没有中国,假如中国被打垮了,你想有多少个师团的日本兵,可以调到其他方面来作战,他们可以马上打下澳洲,打下印度。一直冲向东欧和德国联合起来,进行一个大规模的夹攻在近东会师,把俄国完全隔离。 丘吉尔说:“如果日本进军西印度洋,必然会导致我方在中东的全部阵地崩溃,有防止上述局势出现的只有中国”。 斯大林说:“只有当日本侵略者的手脚捆住的时候,我们才能在德国侵略者一旦进攻我国的时候避免两线作战。”④中国的国际地位得到提高。国际上 中国成为联合国的发起国和安理会五大常任理事国之一,中国重新回到世界舞台的中心。

英勇顽强、不怕牺牲、万众一心、众志成城的爱国主义精神和民族团结精神。 2012安倍年再次出任首相后不断制造美化和歪曲历史的言论和行为—— “70年前,日本输掉了战争。70年后,日本不应再输掉良知。”

——中国外交部部长王毅在十二届全国人大三次会议记者会回答日本记者提问抗日神剧,贻害无穷随堂演练1.抗战进入相持阶段时,日军对华政策的变化主要有( )

①对国民政府进行政治诱降,辅之以军事打击;

②加紧对占领区的军事统治和经济掠夺

③发动第三次长沙会战,扩大侵略利益

④加紧进攻敌后抗日根据地

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④ B2.中国共产党第七次全国代表大会召开的时间是( )

A.1942年 B.1943年

C.1944年 D.1945年

3.中共七大最主要的历史作用是( )

A.确定了党的中心任务是领导工人运动

B.第一次提出了彻底的反帝反封建的民主革命纲领

C.集中全力解决了中共中央主要负责人在军事上和组织上的错误

D.为争取抗战胜利和实现中国的光明前途准备了条件

DD4.1945年8月15日,延安军民载歌载舞,欢庆胜利。这是庆祝( )

A.百团大战的胜利 B.台儿庄战役胜利

C.《双十协定》签定 D.日本无条件投降

5.中国人民取得抗日战争胜利的决定性因素是( )

A.中国人民的民族觉醒、民族团结、民族抗争

B.中国共产党在抗战中发挥了中流砥柱的作用

C.世界爱好和平与正义国家和人民的帮助

D.抗日民族统一战线的建立和巩固DA日本侵

华原因时间日本方面情况中国方面重要情况局部

侵华

阶段1931-19351935-1937挑起九一八事变,建立伪满国。(一·二八事变)策动华北事变,妄图占领华北五省。东北三省沦为日本殖民地.中日矛盾上升为主要矛盾长驱直入的原因⑴主要是日本蓄谋已久;⑵敌强我弱;

⑶国民政府的“攘外必先安内”政策的结果(无统一战线)全面

侵华

阶段1937-1938.10卢沟桥事变爆发,全面侵华开始,占领中国大片领土(武汉,广州)。全民族抗战开始,为防御阶段。调整侵华政策,建立汪伪政府。 为相持阶段,中共成抗战的中流砥柱。1938.10-19441944-1945逐步失败,直至无条件投降。为反攻阶段,全民族抗战取得彻底胜利。日本侵华战争及过程胜利原因⑴抗日民族统一战线⑵中共在抗战中的中流砥柱作用

⑶世界反法西斯联盟的有力支持。日本因素(称霸是主因)、中国因素、国际因素

国民党顽固派:

共产党:不断制造反共“摩擦”,1941年1月制造“皖南事变”2、面对日军对华策略的改变,中国各方的态度如何?坚持抗战,在敌后抗日根据地掀起大生产运动1940年3月30日汪精卫在南京

举行汪伪政府成立典礼 周恩来在《新华日报》上刊登

“为江南死国难者致哀”和“千古奇冤,江南一叶,同室操戈,相煎何急”①表现枣宜会战中,第三十三集团军总司令张自忠上将壮烈殉国在反“扫荡”中,八路军副参谋长左权将军血洒疆场参加抗日宣传、救护和战地服务积极捐款捐物,支援抗战,数万华侨青年回国参战不分昼夜,加班生产、支援前线成立抗战协会,宣传抗战,振奋士气青年学生纷纷投笔从戎左权将军妇女在上海街头宣传抗日抗战期间,各界妇女缝制衣物支援前线兵工厂工人正在制造弹药旅美华侨在纽约唐人街上举行筹款救国大会,劝募献金支援祖国抗战3、全民抗战虽然国民党有反动派和顽固派,但在抗日民族统一战线的旗帜下,中国各民族、各政党、各政治派别依旧求同存异,共同抗敌。②影响日本侵略者陷入了中华民族人民战争的汪洋大海之中。2.概况1945年4月陕西延安①总结了中国共产党领导中国民主革命曲折发展的历史经验,特别是总结了抗战经验;②制定了党的政治路线:放手发动群众,壮大人民力量….建立一个新民主主义的中国③选举产生了中央领导机关,毛泽东当选为中共中央主席。④确立毛泽东思想为中国共产党的指导思想并写入党章二、中共七大——指明战后的方向1.背景:全民族抗战后,日本节节败退,在抗战即将胜利之际,中共共产党召开中共七大。3.意义中共七大为争取抗日战争的最后胜利准备了条件,并为中国共产党和中国人民指明了战后的奋斗方向。七大是一次团结的大会、胜利的大会。 为什么说中共七大是“团结的大会,胜利的大会”?团结:是指全党在毛泽东思想的旗帜下形成了空前的团结和统一。胜利:是为中国抗日战争和新民主民主革命的胜利指明了道路,为抗日战争的胜利和光明的前途准备了条件。三、战略反攻与日本投降1.战争结果《大公报》1945年8月15日载1945年8月15日,日本天皇被迫宣布无条件投降。9月2日,日本政府正式签署投降书。中国抗日战争经历了14年艰难曲折的斗争,特别是8年全民族艰苦卓绝的浴血奋战,取得了最后胜利。日本投降仪式 1945年9月9日,中国战区

接受日本投降的会场1945年9月9日,日本代表冈村宁次向中国代表何应钦呈递降书上

海重庆北平台湾“人们从各个角落涌出

向街上奔走

向广场奔走

……

笑呀!叫呀!

奔呀!跳呀!

舞蹈呀!拥抱呀!”

——艾青《人民的狂欢节》于延安日本投降 1945年重庆谈判期间,中苏友好协会举办一次酒会,邀请国共双方代表及各报社记者参加。席间,一位国民党方面的记者说:“我出个谜语给大家猜。谜面是‘日本投降的原因’,谜底是‘我国古代一人名’。” 结果出现了几个谜底:“屈原”、“苏武”、“蒋干”、“毛遂”、“共工”。

请尝试着猜一下! 屈原 —— 指

日本屈服服于美

国投下的两颗原 子弹。 苏武——苏联

红军出兵东北,

一举击溃日本

关东军。 蒋干——蒋

介石政府

正面战场组织

抗战的结果。 毛遂——毛泽

东领导的抗日

武装坚持敌后

抗战的结果。 共工——共

产党、国民党、

国际反法西斯

力量等共同努

力的结果。 你认为哪一个原因最重要?①中国人民巨大的民族觉醒、空前的民族团结和英勇的民族抗争,是中国人民抗日战争胜利的决定性因素。②中国共产党在全民族团结抗战中发挥了中流砥柱作用。③中国人民抗日战争的胜利,同世界上一切爱好和平和正义的国家和人民的支持,也是分不开的。2.胜利的原因史料:中国共产党发动的平型关战斗、百团大战等著名战役,取得了重大抗战成果,有力地鼓舞了全国人们的抗战信心。整个抗日战争中,中国共产党在华北、华中建立了辽阔的抗日民主根据地,在东北、华南,一直到海南岛,建立了广阔的抗日游击根据地。领导对敌作战12.5万次,消灭日伪军171.4万人,其中日军52.7万人,缴获各种枪支69.4万余支,各种炮1800余门。共产党员发展到120多万人,人民军队发展到120余万人,民兵发展到260万人,抗日民主根据地面积达到近100万平方公里,人口近1亿人。中英《南京条约》签字仪式 《辛丑条约》签订 根据所给图片思考:抗日战争的意义何在?3.历史意义对中华民族①中国抗日战争是近代以来中国抗击外敌入侵的第一次取得完全胜利的民族解放战争。 ②它促进了中华民族的觉醒,为中国共产党带领中国人民实现彻底的民族独立和人民解放奠定了重要基础。是中华民族由衰败到振兴的转折点。《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》中国战区日军投降签字仪式③中国开辟了世界反法西斯战争的东方主战场,对世界反法西斯战争的胜利、维护世界和平作出了巨大贡献。 罗斯福说:“假如没有中国,假如中国被打垮了,你想有多少个师团的日本兵,可以调到其他方面来作战,他们可以马上打下澳洲,打下印度。一直冲向东欧和德国联合起来,进行一个大规模的夹攻在近东会师,把俄国完全隔离。 丘吉尔说:“如果日本进军西印度洋,必然会导致我方在中东的全部阵地崩溃,有防止上述局势出现的只有中国”。 斯大林说:“只有当日本侵略者的手脚捆住的时候,我们才能在德国侵略者一旦进攻我国的时候避免两线作战。”④中国的国际地位得到提高。国际上 中国成为联合国的发起国和安理会五大常任理事国之一,中国重新回到世界舞台的中心。

英勇顽强、不怕牺牲、万众一心、众志成城的爱国主义精神和民族团结精神。 2012安倍年再次出任首相后不断制造美化和歪曲历史的言论和行为—— “70年前,日本输掉了战争。70年后,日本不应再输掉良知。”

——中国外交部部长王毅在十二届全国人大三次会议记者会回答日本记者提问抗日神剧,贻害无穷随堂演练1.抗战进入相持阶段时,日军对华政策的变化主要有( )

①对国民政府进行政治诱降,辅之以军事打击;

②加紧对占领区的军事统治和经济掠夺

③发动第三次长沙会战,扩大侵略利益

④加紧进攻敌后抗日根据地

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④ B2.中国共产党第七次全国代表大会召开的时间是( )

A.1942年 B.1943年

C.1944年 D.1945年

3.中共七大最主要的历史作用是( )

A.确定了党的中心任务是领导工人运动

B.第一次提出了彻底的反帝反封建的民主革命纲领

C.集中全力解决了中共中央主要负责人在军事上和组织上的错误

D.为争取抗战胜利和实现中国的光明前途准备了条件

DD4.1945年8月15日,延安军民载歌载舞,欢庆胜利。这是庆祝( )

A.百团大战的胜利 B.台儿庄战役胜利

C.《双十协定》签定 D.日本无条件投降

5.中国人民取得抗日战争胜利的决定性因素是( )

A.中国人民的民族觉醒、民族团结、民族抗争

B.中国共产党在抗战中发挥了中流砥柱的作用

C.世界爱好和平与正义国家和人民的帮助

D.抗日民族统一战线的建立和巩固DA日本侵

华原因时间日本方面情况中国方面重要情况局部

侵华

阶段1931-19351935-1937挑起九一八事变,建立伪满国。(一·二八事变)策动华北事变,妄图占领华北五省。东北三省沦为日本殖民地.中日矛盾上升为主要矛盾长驱直入的原因⑴主要是日本蓄谋已久;⑵敌强我弱;

⑶国民政府的“攘外必先安内”政策的结果(无统一战线)全面

侵华

阶段1937-1938.10卢沟桥事变爆发,全面侵华开始,占领中国大片领土(武汉,广州)。全民族抗战开始,为防御阶段。调整侵华政策,建立汪伪政府。 为相持阶段,中共成抗战的中流砥柱。1938.10-19441944-1945逐步失败,直至无条件投降。为反攻阶段,全民族抗战取得彻底胜利。日本侵华战争及过程胜利原因⑴抗日民族统一战线⑵中共在抗战中的中流砥柱作用

⑶世界反法西斯联盟的有力支持。日本因素(称霸是主因)、中国因素、国际因素

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹