地理人教版(2019)必修一 5.1 植被 第一课时 学案(无答案)

文档属性

| 名称 | 地理人教版(2019)必修一 5.1 植被 第一课时 学案(无答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-12-11 14:01:24 | ||

图片预览

文档简介

植被(第一课时)

【课程标准】:通过野外观察或运用视频、图像,识别主要植被,说明其与自然环境的关系。

【学习目标】:

运用视频、图像等相关资料,识别主要的森林类型,掌握主要森林类型的分布、生长特征。(地理实践力、区域认知)

2.运用图文资料,说明森林植被与自然环境的关系。(综合思维)

3.通过学习,体会珍惜爱护天然植被、因地制宜营造人工植被的重要性。(人地协调观)

【学习过程】依据材料,思考和回答问题:

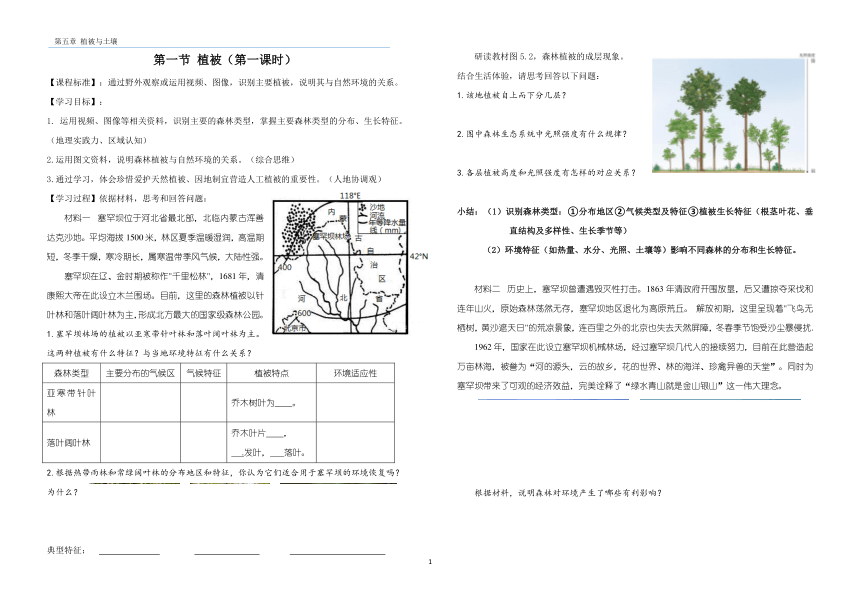

材料一 塞罕坝位于河北省最北部,北临内蒙古浑善达克沙地。平均海拔1500米,林区夏季温暖湿润,高温期短,冬季干燥,寒冷期长,属寒温带季风气候,大陆性强。

塞罕坝在辽、金时期被称作"千里松林",1681年,清康熙大帝在此设立木兰围场。目前,这里的森林植被以针叶林和落叶阔叶林为主,形成北方最大的国家级森林公园。

1.塞罕坝林场的植被以亚寒带针叶林和落叶阔叶林为主。这两种植被有什么特征?与当地环境特征有什么关系?

森林类型

主要分布的气候区

气候特征

植被特点

环境适应性

亚寒带针叶林

乔木树叶为 。

落叶阔叶林

乔木叶片 ,

.发叶, 落叶。

2.根据热带雨林和常绿阔叶林的分布地区和特征,你认为它们适合用于塞罕坝的环境恢复吗?为什么?

典型特征:

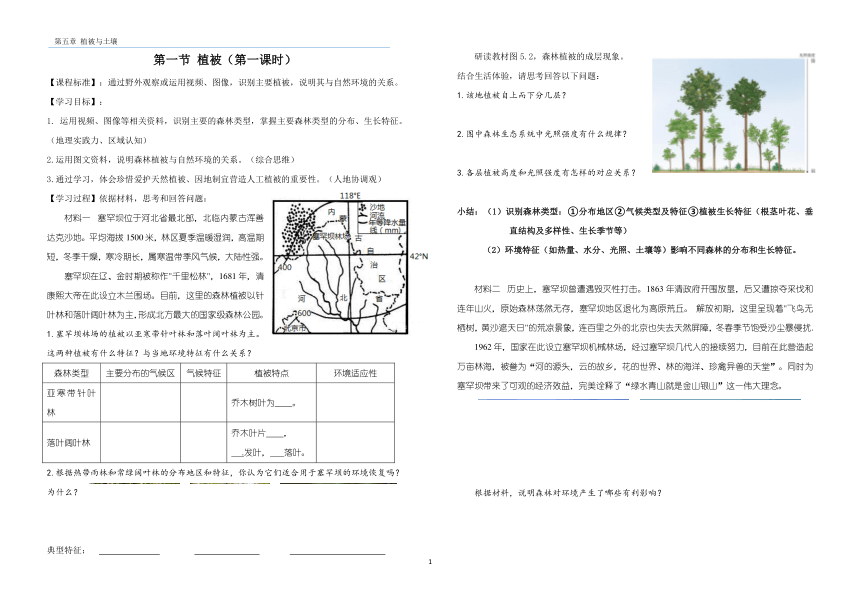

研读教材图5.2,森林植被的成层现象。

结合生活体验,请思考回答以下问题:

1.该地植被自上而下分几层?

2.图中森林生态系统中光照强度有什么规律?

3.各层植被高度和光照强度有怎样的对应关系?

小结:(1)识别森林类型:①分布地区②气候类型及特征③植被生长特征(根茎叶花、垂直结构及多样性、生长季节等)

(2)环境特征(如热量、水分、光照、土壤等)影响不同森林的分布和生长特征。

材料二 历史上,塞罕坝曾遭遇毁灭性打击。1863年清政府开围放垦,后又遭掠夺采伐和连年山火,原始森林荡然无存,塞罕坝地区退化为高原荒丘。 解放初期,这里呈现着"飞鸟无栖树,黄沙遮天日"的荒凉景象,连百里之外的北京也失去天然屏障,冬春季节饱受沙尘暴侵扰.

1962年,国家在此设立塞罕坝机械林场,经过塞罕坝几代人的接续努力,目前在此营造起万亩林海,被誉为“河的源头,云的故乡,花的世界、林的海洋、珍禽异兽的天堂”。同时为塞罕坝带来了可观的经济效益,完美诠释了“绿水青山就是金山银山”这一伟大理念。

根据材料,说明森林对环境产生了哪些有利影响?

小结:森林与环境相互影响,相互制约。

教材活动探究——分析红树林植物特征的环境适应性特征,阅读教材,回答问题。

红树林主要分布在热带和亚热带淤泥深厚的潮间带,多见于海湾和河口地区。

1.针对红树林植物的特点,分别说明其适应的环境条件。

?支柱根和板状根

?呼吸根

?胎生

?发育可排盐分的腺体

2.说明红树林对所在海岸地区生态环境的意义。

案例探究:违背自然规律会怎样

(2018海南卷改编)阅读图文资料,完成下列各题。

20世纪70年代以来,我国对黄土高原地区的水土流失进行了大规模治理,重点实施了退耕还林(草)等生物治理措施。在年降水量大于400毫米的地区,林草植被得到较好恢复。在年降水量小于400毫米的地区(地表1米以下一般存在含水量极低的干土层),人工连片种植的树木普遍生长不良,树干弯曲,根基不稳,枝叶稀疏,总也长不大,被当地人称为“小老头树”。

1.根据材料说出当地出现“小老头树”的环境条件。

2.推测在降水量400毫米以下区域植树造林对环境造成的不良影响?

要素

不良影响

要素

不良影响

①树木本身生长状况

③水土保持功能

②林下植被

④其他

3.说明“小老头树”现象对于生态建设的启示。

【巩固检测】:一位探险者在其游记中这样写道:“……进入到森林之中,你仿佛来到一个梦幻王国。抬头看一看,只有满眼长着奇异板状根的参天大树,不可思议的老茎秆上的花果、巨叶植物,根本看不到湛蓝的天空;低头望一望,眼前到处是苔藓、藤萝等。密不透风的林中潮湿闷热,脚下到处湿滑。叮叮作响的小溪、飞泻的瀑布无处不在;参天的大树、缠绕的藤萝、繁茂的花草树木汇聚成一座座美丽又绿色的大迷宫,让人寸步难行……”

1.这位探险者所游历的是哪种森林?判断依据是什么?

2.探险者所游历的森林主要分布在什么气候区?我国存在这种植被类型吗?

3.针对该森林特点,分别说明其适应的环境条件。

【课程标准】:通过野外观察或运用视频、图像,识别主要植被,说明其与自然环境的关系。

【学习目标】:

运用视频、图像等相关资料,识别主要的森林类型,掌握主要森林类型的分布、生长特征。(地理实践力、区域认知)

2.运用图文资料,说明森林植被与自然环境的关系。(综合思维)

3.通过学习,体会珍惜爱护天然植被、因地制宜营造人工植被的重要性。(人地协调观)

【学习过程】依据材料,思考和回答问题:

材料一 塞罕坝位于河北省最北部,北临内蒙古浑善达克沙地。平均海拔1500米,林区夏季温暖湿润,高温期短,冬季干燥,寒冷期长,属寒温带季风气候,大陆性强。

塞罕坝在辽、金时期被称作"千里松林",1681年,清康熙大帝在此设立木兰围场。目前,这里的森林植被以针叶林和落叶阔叶林为主,形成北方最大的国家级森林公园。

1.塞罕坝林场的植被以亚寒带针叶林和落叶阔叶林为主。这两种植被有什么特征?与当地环境特征有什么关系?

森林类型

主要分布的气候区

气候特征

植被特点

环境适应性

亚寒带针叶林

乔木树叶为 。

落叶阔叶林

乔木叶片 ,

.发叶, 落叶。

2.根据热带雨林和常绿阔叶林的分布地区和特征,你认为它们适合用于塞罕坝的环境恢复吗?为什么?

典型特征:

研读教材图5.2,森林植被的成层现象。

结合生活体验,请思考回答以下问题:

1.该地植被自上而下分几层?

2.图中森林生态系统中光照强度有什么规律?

3.各层植被高度和光照强度有怎样的对应关系?

小结:(1)识别森林类型:①分布地区②气候类型及特征③植被生长特征(根茎叶花、垂直结构及多样性、生长季节等)

(2)环境特征(如热量、水分、光照、土壤等)影响不同森林的分布和生长特征。

材料二 历史上,塞罕坝曾遭遇毁灭性打击。1863年清政府开围放垦,后又遭掠夺采伐和连年山火,原始森林荡然无存,塞罕坝地区退化为高原荒丘。 解放初期,这里呈现着"飞鸟无栖树,黄沙遮天日"的荒凉景象,连百里之外的北京也失去天然屏障,冬春季节饱受沙尘暴侵扰.

1962年,国家在此设立塞罕坝机械林场,经过塞罕坝几代人的接续努力,目前在此营造起万亩林海,被誉为“河的源头,云的故乡,花的世界、林的海洋、珍禽异兽的天堂”。同时为塞罕坝带来了可观的经济效益,完美诠释了“绿水青山就是金山银山”这一伟大理念。

根据材料,说明森林对环境产生了哪些有利影响?

小结:森林与环境相互影响,相互制约。

教材活动探究——分析红树林植物特征的环境适应性特征,阅读教材,回答问题。

红树林主要分布在热带和亚热带淤泥深厚的潮间带,多见于海湾和河口地区。

1.针对红树林植物的特点,分别说明其适应的环境条件。

?支柱根和板状根

?呼吸根

?胎生

?发育可排盐分的腺体

2.说明红树林对所在海岸地区生态环境的意义。

案例探究:违背自然规律会怎样

(2018海南卷改编)阅读图文资料,完成下列各题。

20世纪70年代以来,我国对黄土高原地区的水土流失进行了大规模治理,重点实施了退耕还林(草)等生物治理措施。在年降水量大于400毫米的地区,林草植被得到较好恢复。在年降水量小于400毫米的地区(地表1米以下一般存在含水量极低的干土层),人工连片种植的树木普遍生长不良,树干弯曲,根基不稳,枝叶稀疏,总也长不大,被当地人称为“小老头树”。

1.根据材料说出当地出现“小老头树”的环境条件。

2.推测在降水量400毫米以下区域植树造林对环境造成的不良影响?

要素

不良影响

要素

不良影响

①树木本身生长状况

③水土保持功能

②林下植被

④其他

3.说明“小老头树”现象对于生态建设的启示。

【巩固检测】:一位探险者在其游记中这样写道:“……进入到森林之中,你仿佛来到一个梦幻王国。抬头看一看,只有满眼长着奇异板状根的参天大树,不可思议的老茎秆上的花果、巨叶植物,根本看不到湛蓝的天空;低头望一望,眼前到处是苔藓、藤萝等。密不透风的林中潮湿闷热,脚下到处湿滑。叮叮作响的小溪、飞泻的瀑布无处不在;参天的大树、缠绕的藤萝、繁茂的花草树木汇聚成一座座美丽又绿色的大迷宫,让人寸步难行……”

1.这位探险者所游历的是哪种森林?判断依据是什么?

2.探险者所游历的森林主要分布在什么气候区?我国存在这种植被类型吗?

3.针对该森林特点,分别说明其适应的环境条件。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里