人教部编版九年级历史下册第5课 第二次工业革命 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版九年级历史下册第5课 第二次工业革命 课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-14 08:26:05 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第五课

第二次工业革命

第二单元 第二次工业革命和近代科学文化

电报机

电车

说一说:我们今天常用的家用电器有哪些?

在我们的生活中,电器使用非常普遍 ,影响着我们的生活。那么这些电器所使用的电能是如何被发现并被使用的呢?

新课导入

【自主学习 梳理新知】

我的疑问:请你将自学中未能解决的问题和有疑惑的问题写下来,待课堂上与老师和同学探究解决。

1、第二次工业革命开始的原因、时间、标志;

2、第二次工业革命中,人类发明的动力机械;

3、第二次工业革命中,人类开发和利用的新能源;

4、第二次工业革命中的重大发明、发明者、国家;

5、第二次工业革命的特点、影响。(理解)

探究:

两次工业革命时,中国处于哪个时期?为什么丧失了

发展机遇?

1、第二次工业革命开始的原因、时间、标志;

开始的原因:

(1)欧美主要资本主义国家的经济迅速发展;

(2)科学研究成果被迅速应用于工业生产。

时间:

19世纪六七十年代--20世纪初

开始标志:

19世纪六七十年代,电力的广泛应用

2、第二次工业革命中,人类发明的动力机械:

发电机、电动机、内燃机

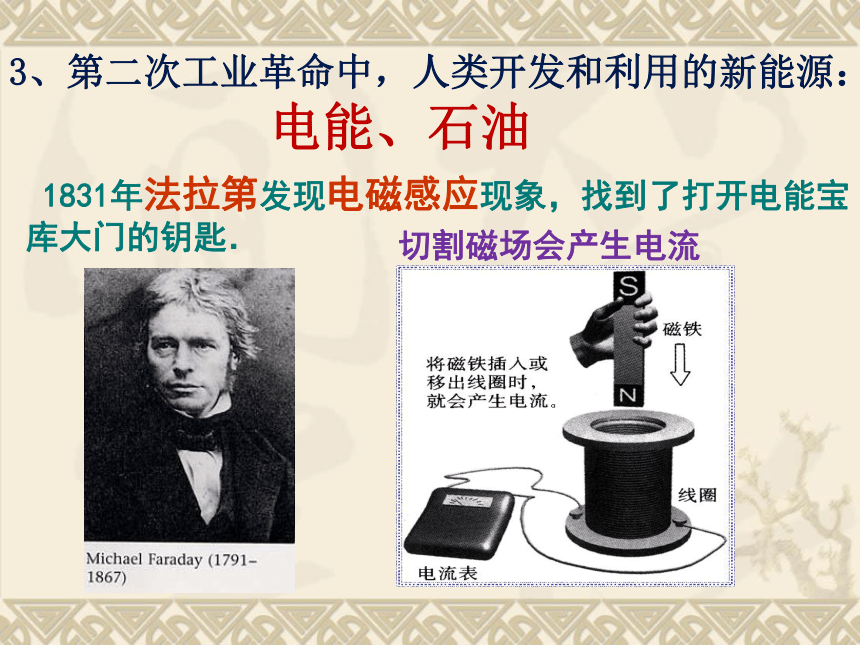

3、第二次工业革命中,人类开发和利用的新能源:

电能、石油

1831年法拉第发现电磁感应现象,找到了打开电能宝库大门的钥匙.

切割磁场会产生电流

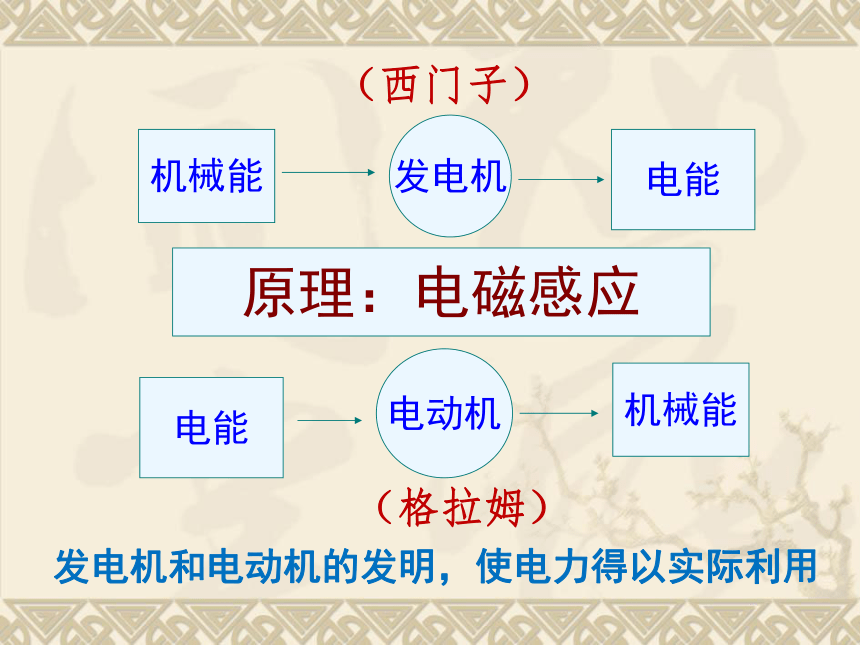

机械能

电能

发电机

电动机

电能

机械能

原理:电磁感应

(格拉姆)

(西门子)

发电机和电动机的发明,使电力得以实际利用

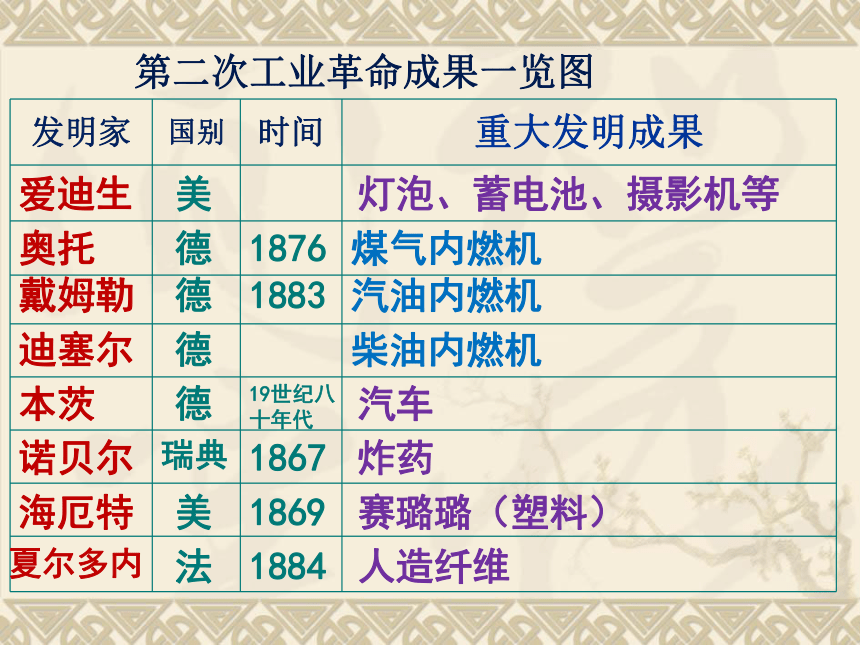

发明家 国别 时间 重大发明成果

第二次工业革命成果一览图

爱迪生

美

灯泡、蓄电池、摄影机等

奥托

德

煤气内燃机

迪塞尔

德

柴油内燃机

本茨

德

汽车

1867

诺贝尔

瑞典

炸药

海厄特

美

赛璐璐(塑料)

夏尔多内

法

人造纤维

1876

1869

1884

19世纪八十年代

戴姆勒

德

汽油内燃机

1883

托马斯?爱迪生(美国) (1847---1931)

1879年,耐用碳丝灯泡

他是举世闻名的大发明家,一生共获得1300多项发明专利权,被称为“发明大王”。他的名言是:“天才是1%的灵感加99%的汗水。”

从爱迪生身上,你能学习到哪些可贵的精神品质?

勤于思考、勤奋好学、

善于观察,不断探索、

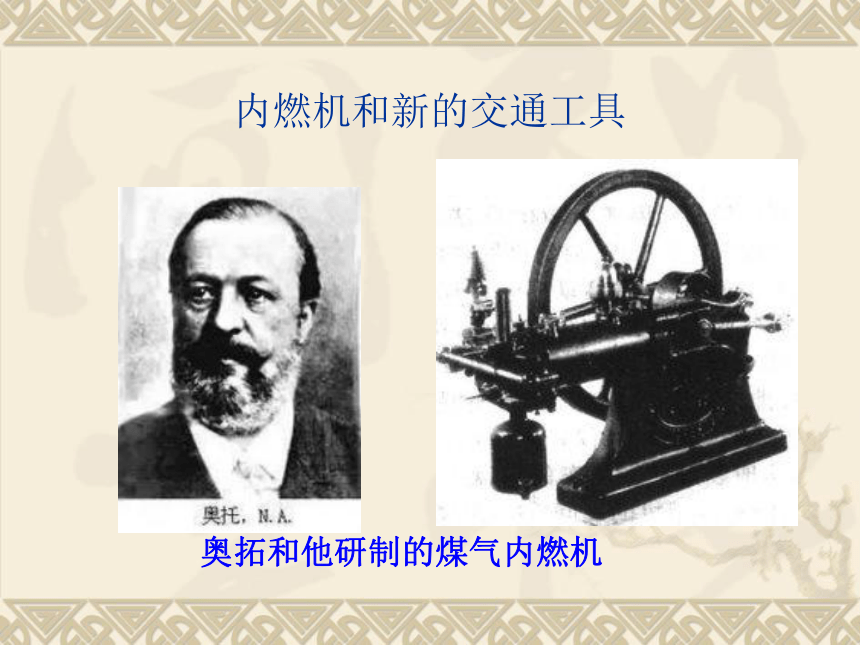

内燃机和新的交通工具

奥拓和他研制的煤气内燃机

戴姆勒和他研制的汽油内燃机

狄塞尔和他研制的柴油内燃机

卡尔.本茨和他制造的一辆内燃机驱动的汽车

德国的卡尔.本茨——汽车之父(1885年 汽车)

1913年,美国企业家福特使用流水线生产汽车

人类从此实现了飞天梦

内燃机和新的交通工具的发明,增强了人们的生产能力,扩大了人们的活动范围。

1903年12月17日莱特兄弟的飞行者1号试飞成功

“中国航空之父”

冯如和他的飞机(1906)

石油开采——石油化学工业的产生

图中人物是谁?他的主要贡献是什么?

诺贝尔

炸药

设立了诺贝尔奖

5、第二次工业革命的特点、影响:(理解)

特点:

影响:

(1)人类社会进入“电气时代”,

(2)促进了生产力的发展,极大改善了人们的生活。

(3)一些资本主义国家取得…….成为工业化强国。

(4)主要资本主义国家出现了垄断组织,资本主义由自由资本主义向垄断资本主义即帝国主义过渡。

(5)资本主义对外扩张增强。

(1)科学研究同工业生产紧密结合;

(2)多个国家同时发生。

探究:两次工业革命时,中国处于哪个时期?

为什么丧失了发展机遇?

①两次科技发生时,中国社会哪个时期?

第一次工业革命时,中国正处于清朝前期。

第二次工业革命起步时,中国正处第二次鸦片战争时期。稍后处于洋务运动时期。

②为什么会丧失发展机遇?

(1)第一次工业革命时,中国正处于康乾盛世,文字狱盛行,闭关锁国,无从受益;

(2)第二次工业革命时,虽有洋务运动,但清政府已逐步沦为帝国主义统治中国人民的工具,更加反动和腐朽,半殖民地化的现实,使中国无力受益。

第一次工业革命 第二次工业革命

时间

领先国家

标 志

主要成就

进入时代

18世纪60年代 –19世纪中期

英国

蒸汽机的发明和应用

纺织:珍妮纺纱机

动力:改良蒸汽机

交通:汽船、蒸汽机车

新能源:煤炭

蒸汽时代

19世纪六七十年代 --20世纪初

电力的广泛应用

美国、德国

电力:发电机、电灯

动力:发电机、电动机、内燃机

交通:汽车、飞机

新能源:电力、石油

电气时代

对比两次工业革命:

课堂小结

随堂演练

1、第二次工业革命把人类推进到 ( )

A、工业时代 B、蒸汽时代

C、电气时代 D、信息时代

2、有这样一段广告词:“一个苹果让牛顿吸引了世界,一壶沸水让瓦特转动了世界,一个元素让爱迪生点燃了世界……”。“爱迪生点燃了世界”是指( )

A、发现万有引力定律 B、发明内燃机

C、研制成功耐用碳丝灯泡 D、改良蒸汽机

3、美国南北战争期间,南方黑人可以通过下列哪种方式到达北方()

①坐飞机 ②搭汽船 ③ 开汽车 ④乘马车

A、①② B、③④ C、②④ D、①③

C

C

C

谢谢聆听!

第五课

第二次工业革命

第二单元 第二次工业革命和近代科学文化

电报机

电车

说一说:我们今天常用的家用电器有哪些?

在我们的生活中,电器使用非常普遍 ,影响着我们的生活。那么这些电器所使用的电能是如何被发现并被使用的呢?

新课导入

【自主学习 梳理新知】

我的疑问:请你将自学中未能解决的问题和有疑惑的问题写下来,待课堂上与老师和同学探究解决。

1、第二次工业革命开始的原因、时间、标志;

2、第二次工业革命中,人类发明的动力机械;

3、第二次工业革命中,人类开发和利用的新能源;

4、第二次工业革命中的重大发明、发明者、国家;

5、第二次工业革命的特点、影响。(理解)

探究:

两次工业革命时,中国处于哪个时期?为什么丧失了

发展机遇?

1、第二次工业革命开始的原因、时间、标志;

开始的原因:

(1)欧美主要资本主义国家的经济迅速发展;

(2)科学研究成果被迅速应用于工业生产。

时间:

19世纪六七十年代--20世纪初

开始标志:

19世纪六七十年代,电力的广泛应用

2、第二次工业革命中,人类发明的动力机械:

发电机、电动机、内燃机

3、第二次工业革命中,人类开发和利用的新能源:

电能、石油

1831年法拉第发现电磁感应现象,找到了打开电能宝库大门的钥匙.

切割磁场会产生电流

机械能

电能

发电机

电动机

电能

机械能

原理:电磁感应

(格拉姆)

(西门子)

发电机和电动机的发明,使电力得以实际利用

发明家 国别 时间 重大发明成果

第二次工业革命成果一览图

爱迪生

美

灯泡、蓄电池、摄影机等

奥托

德

煤气内燃机

迪塞尔

德

柴油内燃机

本茨

德

汽车

1867

诺贝尔

瑞典

炸药

海厄特

美

赛璐璐(塑料)

夏尔多内

法

人造纤维

1876

1869

1884

19世纪八十年代

戴姆勒

德

汽油内燃机

1883

托马斯?爱迪生(美国) (1847---1931)

1879年,耐用碳丝灯泡

他是举世闻名的大发明家,一生共获得1300多项发明专利权,被称为“发明大王”。他的名言是:“天才是1%的灵感加99%的汗水。”

从爱迪生身上,你能学习到哪些可贵的精神品质?

勤于思考、勤奋好学、

善于观察,不断探索、

内燃机和新的交通工具

奥拓和他研制的煤气内燃机

戴姆勒和他研制的汽油内燃机

狄塞尔和他研制的柴油内燃机

卡尔.本茨和他制造的一辆内燃机驱动的汽车

德国的卡尔.本茨——汽车之父(1885年 汽车)

1913年,美国企业家福特使用流水线生产汽车

人类从此实现了飞天梦

内燃机和新的交通工具的发明,增强了人们的生产能力,扩大了人们的活动范围。

1903年12月17日莱特兄弟的飞行者1号试飞成功

“中国航空之父”

冯如和他的飞机(1906)

石油开采——石油化学工业的产生

图中人物是谁?他的主要贡献是什么?

诺贝尔

炸药

设立了诺贝尔奖

5、第二次工业革命的特点、影响:(理解)

特点:

影响:

(1)人类社会进入“电气时代”,

(2)促进了生产力的发展,极大改善了人们的生活。

(3)一些资本主义国家取得…….成为工业化强国。

(4)主要资本主义国家出现了垄断组织,资本主义由自由资本主义向垄断资本主义即帝国主义过渡。

(5)资本主义对外扩张增强。

(1)科学研究同工业生产紧密结合;

(2)多个国家同时发生。

探究:两次工业革命时,中国处于哪个时期?

为什么丧失了发展机遇?

①两次科技发生时,中国社会哪个时期?

第一次工业革命时,中国正处于清朝前期。

第二次工业革命起步时,中国正处第二次鸦片战争时期。稍后处于洋务运动时期。

②为什么会丧失发展机遇?

(1)第一次工业革命时,中国正处于康乾盛世,文字狱盛行,闭关锁国,无从受益;

(2)第二次工业革命时,虽有洋务运动,但清政府已逐步沦为帝国主义统治中国人民的工具,更加反动和腐朽,半殖民地化的现实,使中国无力受益。

第一次工业革命 第二次工业革命

时间

领先国家

标 志

主要成就

进入时代

18世纪60年代 –19世纪中期

英国

蒸汽机的发明和应用

纺织:珍妮纺纱机

动力:改良蒸汽机

交通:汽船、蒸汽机车

新能源:煤炭

蒸汽时代

19世纪六七十年代 --20世纪初

电力的广泛应用

美国、德国

电力:发电机、电灯

动力:发电机、电动机、内燃机

交通:汽车、飞机

新能源:电力、石油

电气时代

对比两次工业革命:

课堂小结

随堂演练

1、第二次工业革命把人类推进到 ( )

A、工业时代 B、蒸汽时代

C、电气时代 D、信息时代

2、有这样一段广告词:“一个苹果让牛顿吸引了世界,一壶沸水让瓦特转动了世界,一个元素让爱迪生点燃了世界……”。“爱迪生点燃了世界”是指( )

A、发现万有引力定律 B、发明内燃机

C、研制成功耐用碳丝灯泡 D、改良蒸汽机

3、美国南北战争期间,南方黑人可以通过下列哪种方式到达北方()

①坐飞机 ②搭汽船 ③ 开汽车 ④乘马车

A、①② B、③④ C、②④ D、①③

C

C

C

谢谢聆听!

同课章节目录

- 第一单元 殖民地人民的反抗与资本主义制度的扩展

- 第1课 殖民地人民的反抗斗争

- 第2课 俄国的改革

- 第3课 美国内战

- 第4课 日本明治维新

- 第二单元 第二次工业革命和近代科学文化

- 第5课 第二次工业革命

- 第6课 工业化国家的社会变化

- 第7课 近代科学与文化

- 第三单元 第一次世界大战和战后初期的世界

- 第8课 第一次世界大战

- 第9课 列宁与十月革命

- 第10课 《凡尔赛条约》和《九国公约》

- 第11课 苏联的社会主义建设

- 第12课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第四单元 经济大危机和第二次世界大战

- 第13课 罗斯福新政

- 第14课 法西斯国家的侵略扩张

- 第15课 第二次世界大战

- 第五单元 二战后的世界变化

- 第16课 冷战

- 第17课 二战后资本主义的新变化

- 第18课 社会主义的发展与挫折

- 第19课 亚非拉国家的新发展

- 第六单元 走向和平发展的世界

- 第20课 联合国与世界贸易组织

- 第21课 冷战后的世界格局

- 第22课 不断发展的现代社会

- 第23课 活动课:时事溯源