人教版历史必修一第13课 辛亥革命 课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版历史必修一第13课 辛亥革命 课件(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

第 13 课

辛亥革命

简述辛亥革命的主要过程

认识推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义

【课程标准】

两个辛亥年的“革命”

1851年,金田起义,建立“天国”的太平天国拉开序幕。

1911年,武昌起义,建立“民国”的辛亥革命获短暂胜利。

天国与民国

从中我们能得出怎样的启示?

农民阶级不能领导中国的民主革命取得成功

资产阶级不能领导中国的民主革命取得成功

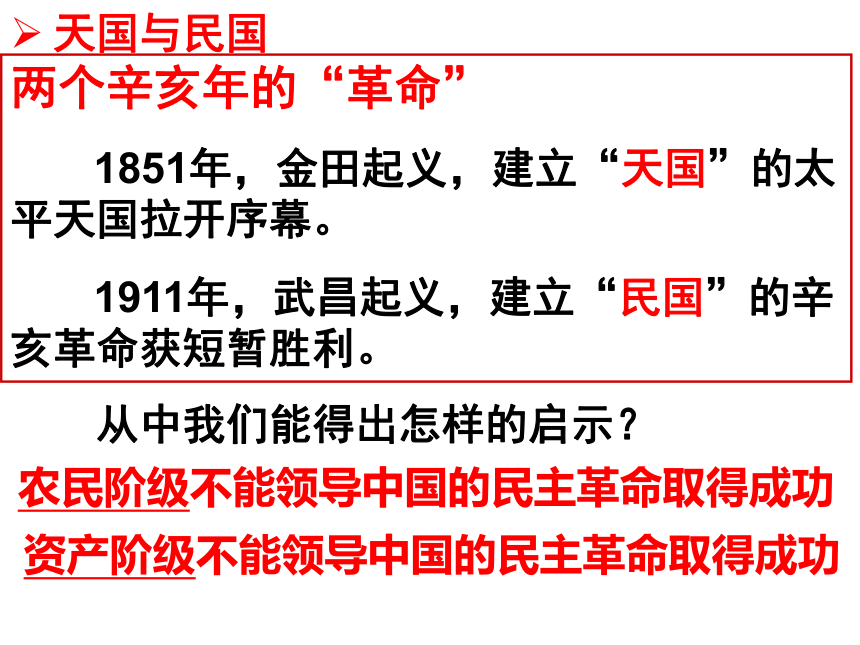

列强侵华

鸦片战争

第二次

鸦片战争

甲午

中日战争

八国联军

侵华战争

中华民族抗争与探索

太平天国运动

义和团运动

洋务运动

戊戌变法

农民阶级

地主阶级

洋务派

资产阶级

维新派

林、魏学习西方

地主阶级

抵抗派

清末新政、

预备立宪

农民阶级

地主阶级

危害

开始沦为

两半社会

两半程度

进一步加深

两半程度

大大加深

两半程度

完全沦为

辛亥革命

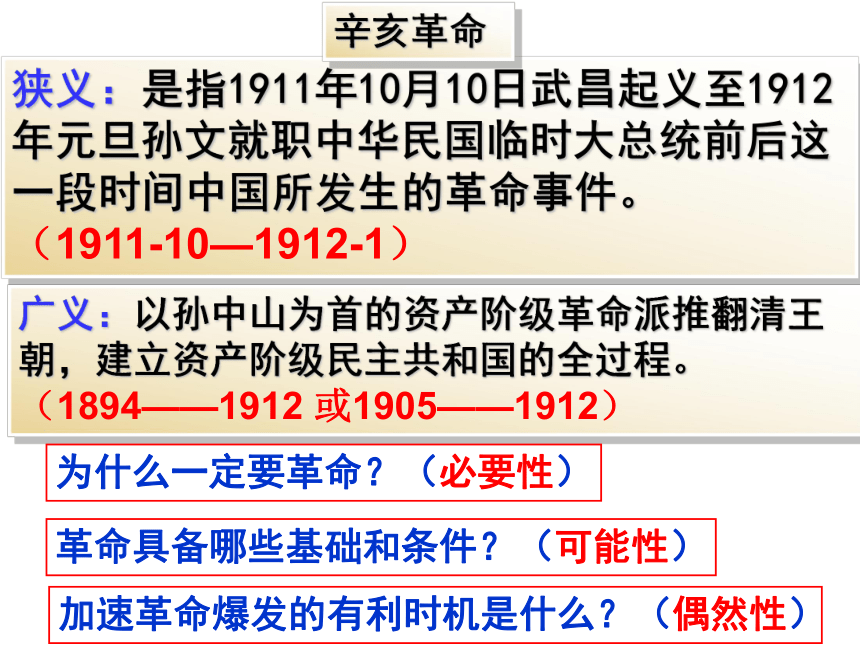

狭义:是指1911年10月10日武昌起义至1912年元旦孙文就职中华民国临时大总统前后这一段时间中国所发生的革命事件。

(1911-10—1912-1)

广义:以孙中山为首的资产阶级革命派推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国的全过程。(1894——1912 或1905——1912)

辛亥革命

加速革命爆发的有利时机是什么?(偶然性)

为什么一定要革命?(必要性)

革命具备哪些基础和条件?(可能性)

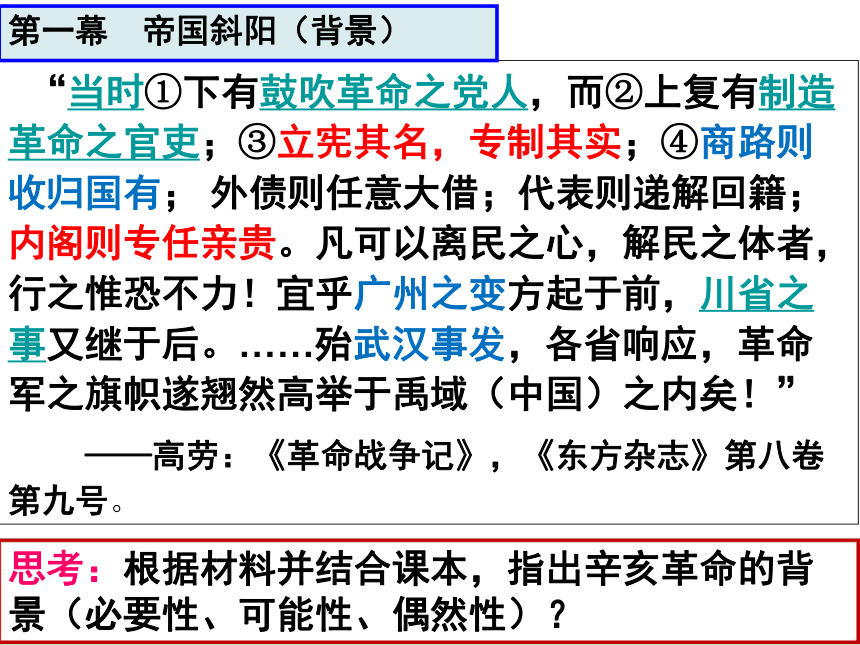

“当时①下有鼓吹革命之党人,而②上复有制造革命之官吏;③立宪其名,专制其实;④商路则收归国有; 外债则任意大借;代表则递解回籍;内阁则专任亲贵。凡可以离民之心,解民之体者,行之惟恐不力!宜乎广州之变方起于前,川省之事又继于后。……殆武汉事发,各省响应,革命军之旗帜遂翘然高举于禹域(中国)之内矣!”

——高劳:《革命战争记》,《东方杂志》第八卷第九号。

第一幕 帝国斜阳(背景)

思考:根据材料并结合课本,指出辛亥革命的背景(必要性、可能性、偶然性)?

俄罗斯,自北方,包我三面;

英吉利,假通商,毒计中藏。

法兰西,占广州,窥伺黔桂;

德意志,胶州领,虎视东方。

新日本,取台湾,再图福建;

美利坚,也想要,割土分疆。

这中国,那一点,我还有分?

这朝廷,原是个,名存实亡。

----陈天华《猛回头》

材料揭示了19世纪末20世纪初中国怎样的社会现状?

政治:民族危机严重

②上复有制造革命之官吏

清末新政:又称庚子新政,是清朝末年的一场经济和政治体制改革运动,也是中国现代化的重大事件之一。

慈禧太后挟光绪皇帝逃亡西安期间,便发布“罪己诏”和“改革”谕旨,要求官员们“各就现在情弊,参酌中西政治,举凡朝章国故,吏治民生,学校科举,军政财政”等情,考虑“当因当革,当省当并”,限期奏报。

——李侃等著《中国近代史》

政治:改革官制,修订刑律;

经济:奖励实业,发展资本主义;

文化:废科举(1905年)、办学校、派留学;

军事:废武举,练新军;

习俗:禁缠足、禁鸦片、允许满汉通婚。

清末新政客观上促进了民族资本主义的发展和民族资产阶级队伍力量的壮大。

1905年,清廷考察宪政。

1906年9月1日,颁布《宣示预备立宪谕》,各地纷纷建立立宪团体,海外的立宪派也积极响应。

1908年8月,颁布《钦定宪法大纲》。

③立宪其名,专制其实——预备立宪

资产阶级改良派为抵制革命,展开了要求实行君主立宪的立宪运动,并取得了清廷中央和地方一些汉族官僚的支持。

1911年5月,清政府组成新内阁,由庆亲王奕劻任总理大臣。在13名国务大臣中,汉族官僚4名,蒙古旗人1名,满族8名,其中皇族又占5人,被讥为皇族内阁,打破了英国皇族不入内阁的传统。至此,清政府借预备立宪欺骗国人。

内阁则专任亲贵——皇族内阁

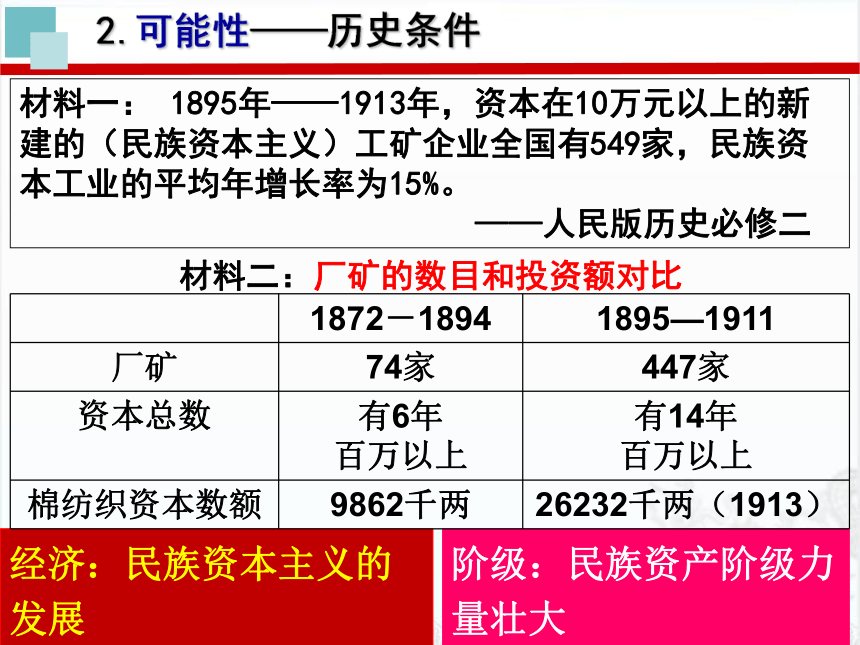

2.可能性——历史条件

材料一: 1895年——1913年,资本在10万元以上的新建的(民族资本主义)工矿企业全国有549家,民族资本工业的平均年增长率为15%。

——人民版历史必修二

经济:民族资本主义的发展

阶级:民族资产阶级力量壮大

1872-1894 1895—1911

厂矿 74家 447家

资本总数 有6年

百万以上 有14年

百万以上

棉纺织资本数额 9862千两 26232千两(1913)

材料二:厂矿的数目和投资额对比

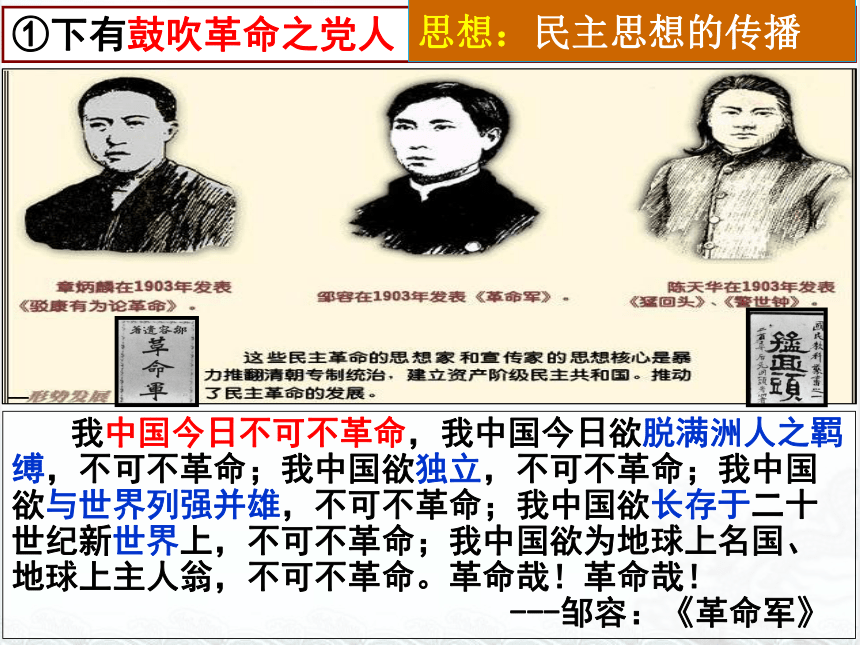

①下有鼓吹革命之党人

我中国今日不可不革命,我中国今日欲脱满洲人之羁缚,不可不革命;我中国欲独立,不可不革命;我中国欲与世界列强并雄,不可不革命;我中国欲长存于二十世纪新世界上,不可不革命;我中国欲为地球上名国、地球上主人翁,不可不革命。革命哉!革命哉!

---邹容:《革命军》

思想:民主思想的传播

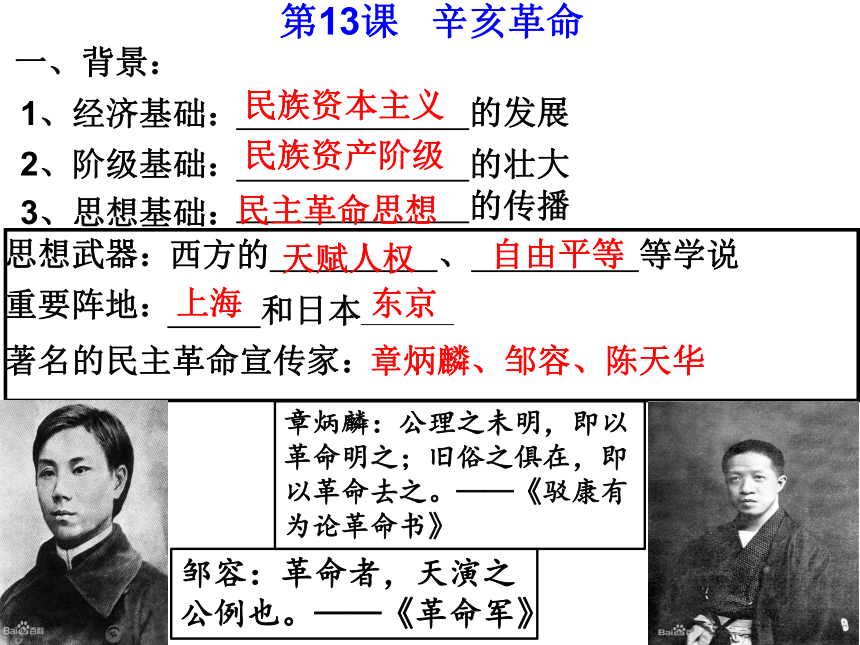

第13课 辛亥革命

一、背景:

1、经济基础:

的发展

民族资本主义

2、阶级基础:

的壮大

民族资产阶级

3、思想基础:

的传播

民主革命思想

思想武器:

西方的 、 等学说

天赋人权

自由平等

重要阵地:

和日本

上海

东京

著名的民主革命宣传家:

章炳麟、邹容、陈天华

邹容:革命者,天演之公例也。——《革命军》

章炳麟:公理之未明,即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之。——《驳康有为论革命书》

第13课 辛亥革命

一、背景:

1、经济基础:

的发展

民族资本主义

2、阶级基础:

的壮大

民族资产阶级

3、思想基础:

的传播

民主革命思想

4、组织基础:

资产阶级革命团体和革命政党的建立

第一个资产阶级革命团体:

兴中会

其它资产阶级革命团体:

华兴会、光复会

1.兴中会:1894年,孙中山在檀香山成立。是中国第一个资产阶级革命团体。

1894年孙中山在檀香山建立了中国第一个资产阶级革命团体兴中会,以“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府 ”为宗旨。

材料:资产阶级革命团体的广泛建立

时间 名称 主要成员 领导人

1894年 兴中会 华侨和会党 孙中山

1904年 华兴会 留学生和学界 黄兴、宋教仁

1904年 光复会 留学生和学界 蔡元培

1906年 日知会 学界和新军 刘静庵

第13课 辛亥革命

一、背景:

1、经济基础:

的发展

民族资本主义

2、阶级基础:

的壮大

民族资产阶级

3、思想基础:

的传播

民主革命思想

4、组织基础:

资产阶级革命团体和革命政党的建立

成立:

1905年8月,日本东京

政治纲领:

驱除鞑虏, 恢复中华, 创立民国, 平均地权

中国同盟会

民族主义

民权主义

民生主义

三民主义

不久, 孙中山把16字纲领阐发为:

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

民族主义

民权主义

民生主义

核心

推翻清政府统治

(民族革命)

推翻封建君主专制

建立资产阶级共和国

(政治革命)

解决土地问题

(社会革命)

(旧)三民主义

性质、作用:

前提

保障

作用:是辛亥革命的指导思想;推动了资产阶级革命运动的发展

民族独立

民主权利

发展经济

性质:是当时最进步,最完整的资产阶级革命纲领。

第13课 辛亥革命

一、背景:

1、经济基础:

的发展

民族资本主义

2、阶级基础:

的壮大

民族资产阶级

3、思想基础:

的传播

民主革命思想

4、组织基础:

资产阶级革命团体和革命政党的建立

成立:

1905年8月,日本东京

政治纲领:

驱除鞑虏, 恢复中华, 创立民国, 平均地权

中国同盟会

地位:

中国第一个 的 政党

统一

资产阶级革命

第13课 辛亥革命

一、背景:

△要进行资产阶级民主革命,还需要哪些条件?

1、经济基础:

的发展

民族资本主义

2、阶级基础:

的壮大

民族资产阶级

3、思想基础:

的传播

民主革命思想

4、组织基础:

资产阶级革命团体和革命政党的建立

5、军事准备:

发动一系列

武装起义

其中最为壮烈的是

黄花岗起义

黄花岗七十二烈士墓

...当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲。——林觉民

浙皖起义

萍浏醴起义

黄花岗起义1911.4.27

镇南关起义

军事:革命党人发动各地武装起义

广州之变方起于前,川省之事又继于后。

“铁路为全国命脉,从经济上论,则关于财政;从调运上论,则关于兵政。若铁路为外人所有,不啻举财政、兵政之权,全授之外人也,国尚能自立乎?”

——中国民族资产阶级

3.偶然性——保路运动

有利时机

革命爆发的背景

辛亥革命背景

必要性

(为什么一定要革命) 时代背景:

可能性

(革命具备的

基础和准备) 经济基础:

思想基础:

组织基础:

军事基础:

偶然性 有利时机:

改革促进中国资本主义发展。

民主革命思想。

民族危机严重清政府腐败无能,应当推翻。

民主革命团体和政党。

武装起义,新军宣传。

四川保路运动。

△清末“新政”和“预备立宪”“客观上促进了资本

主义的发展,为资产阶级民主革命准备了一些条件”。

第二幕 建国大业(过程)

1.夺取政权:武昌起义

1911年10月10日晚,武昌起义发动,当夜起义军占领楚望台军械库。

1911年10月11日,武昌成立湖北军政府。

8小时—从打响第一枪到占领湖广总督署用了8小时。

41天—武汉三镇保卫战坚持41天,迎来全国十余个省区的独立。

80天——从武昌首义到中华民国建立仅有80天。

123天——从起义爆发到清帝退位历时仅123天

武昌起义革命军军旗

黎元洪

黎元洪:清朝官僚。武昌起义爆发后被自己的部下从姨太太的床底下拖出,后被推举为湖北军政府都督,以致后来有人在背后叫他“床下都督”。

第13课 辛亥革命

一、背景

二、经过:

1、爆发:

武昌起义( 年10月10日)

1911

2、高潮:

成立和 颁布

《中华民国 》

中华民国

临时约法

资产阶级革命政权

性质:

时间

国号

国都

国旗

纪元

临时大总统

孙中山

五色旗

南京

中华民国

1912年1月1日

公历 民国纪年

临时大总统孙中山

汉、满、蒙、回、藏“五族共和”

三权

分立

第一章.中华民国主权属于国民全体。

第三、四、六章.参议院行使立法权;临时大总统及国务员行使行政权;司法权由法院独立行使。

第五章. 国务员(内阁总理)于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

责任

内阁

第二章.全国各民族一律平等,国民有人身、居住、财产、言论、出版集会结社通信等自由,有请愿、选举被选举等权利。

自由

平等

——《中华民国临时约法》

主权

在民

君权

神授

专制集权

封建

等级

个人

独裁

法治

人治

体现了?

否定了?

3.巩固政权:《中华民国临时约法》

中国政治民主化的丰碑

制定颁布:

1912年春,孙中山颁布 参议院制定

①中华民国主权在民;

②国内各民族平等;

主要内容:

③国民有人身居住、财产言论出版、集会、结社、宗教信仰的自由;

④有选举和被选举的权利;

⑤确定三权分立的政治体制,实行责任内阁制,内阁总理由议会的多数党产生。

目的:

企图限制袁世凯的独裁,维护民主共和制度。

性质:

近代中国第一部资产阶级性质的宪法.

具有反对封建专制制度的进步意义,是中国政治民主化进程中的里程碑。

评价:

11月5日 江苏 立宪派

11月6日 广西 立宪派

11月8日 安徽 立宪派

11月9日 广东 旧官僚

11月11日 福建 同盟会

11月27日 四川 旧官僚

立宪派

时 间 独立省份 推动者

10月22日 湖南 同盟会

10月22日 陕西 同盟会

10月29日 山西 同盟会

10月30日 云南 同盟会

11月1日 江西 同盟会

11月4日 上海 同盟会

11月5日 浙江 同盟会

革命力量的组成上存在什么问题?

革命隐藏着危机!

第13课 辛亥革命

一、背景

二、经过:

1、爆发:

武昌起义( 年10月10日)

1911

2、高潮:

成立和 颁布

《中华民国 》

中华民国

临时约法

3、结局:

窃取了辛亥革命的果实,其原因:

袁世凯

①袁世凯是 头子, 握有重兵, 对革命派软硬兼施

北洋军阀

② 替袁世凯撑腰, 以多种手段向革命政权施加

列强

压力

③革命营垒中的立宪派和 乘机攻击革命党人

旧官僚

④孙中山等革命党人被迫

妥协

①帝国主义扶持

③革命派 的妥协

②立宪派、旧官僚的支持

对清王朝:

逼宫退位

对革命派:

迫让政权

袁世凯取得政权的原因

过程:清帝退位-孙文辞职-南北议和—袁世凯继任—临时约法颁布

革命与妥协:中国版的“光荣革命”

客观原因

主观原因

1912.2.12宣统帝下诏退位

宣统帝退位诏书

末代皇帝溥仪

3岁登基,

6岁退位

袁世凯就任临时大总统后与各国使节合影

袁世凯就任总统

1912年2月13日孙中山提出辞职

四:如何评价辛亥革命?

你赞成哪种观点?

甲:辛亥革命是一场成功的资产阶级革命

乙:辛亥革命是一场失败的资产阶级革命

材料一 秦始皇确立的皇帝制度为历代王朝所继承。皇帝有天下独尊的地位,集行政、司法、军事指挥等大权于一身。国家的法律、政策都取决于皇帝一个人的意志。

材料二 1912年孙中山颁布了参议院制定的《中华民国临时约法》。约法规定中华民国主权属于国民全体,国民享有……等项权利。约法按照立法、行政、司法三权分立的原则构建政治体制。

材料三 1912—1919年,中国新建厂矿企业达470多家,投资近1亿元,加上原有扩建新增资本达1.3亿元以上,相当于革命前50年的投资总额,中国工厂使用的蒸汽动力,1913年为43 448马力,1918年为82 750马力,约增加1倍。 ──严中平《中国近代经济史资料》

材料四 1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后,被迫取消帝制。1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧就草草收场。

——人民版必修一P52

材料五 南京临时政府颁布了一系列政策法令﹐如:提倡“自由、平等、友爱为纲”的公民道德,革除历代官厅“大人”﹑“老爷”等称呼,禁止蓄辫等。

辛亥革命推翻了…结束了…建立了……,推动了政治民主化。

促进了民族资本主义进一步发展

辛亥革命后民主共和观念逐渐深入人心

人们思想观念、社会生活习俗发生改变

(1)民主政治

民国新风

跪拜礼 握手礼

废除“老爷”、大人等称呼

(2)社会风尚:更加文明健康

制约因素

处在半殖民地半封建社会的中国,帝国主义和封建势力根深蒂固......中国民族资产阶级和工人阶级力量还很薄弱;被压在社会最底层的农民大多仿佛沉睡着,或者只做一些

无望的分散的反抗;站在革命运动前列的是一批受过近代教育而没有实力的知识分子。

——摘编自金冲及:《二十世纪中国史纲》

处在半殖民地半封建社会的中国,敌人太强大,革命力量太弱小。

思考:辛亥革命有遗憾的原因具体是什么?

结局:没有完成反帝反封的根本任务,未根本上改变中国的社会性质,革命胜利果实被袁世凯窃取。

列强的撑腰

淸廷委以重任

立宪派和旧官僚

的见风使舵

革命者的软弱和妥协

袁世凯的两面手段

推翻了清王朝的统治,结束了统治中国几千年的君主专制制度。由于历史进程和社会条件的制约,辛亥革命虽然没有改变旧中国半殖民地半封建的社会性质,没有改变中国人民的悲惨命运,没有完成实现民族独立、人民解放的历史任务,但开创了完全意义上的近代民族民主革命,打开了中国进步的闸门,传播了民主共和理念,极大推动了中华民族思想解放,以巨大的震撼力和影响力推动了中国社会变革。

——习近平在纪念孙中山先生诞辰150周年大会上的讲话(2016年11月11日)

第13课 辛亥革命

三、评价

1、性质:

辛亥革命是一次伟大的 革命

资产阶级民主

4.失败原因

①主观:

②客观:

中外反动势力联合阻挠和破坏, 其力量过于

强大

资产阶级革命派自身的软弱性和妥协性

成功说:近代化里程碑;民主进程的丰碑

政治

经济

思想

习俗

结束两千多年的封建君主专制制度,建立资产阶级共和国

推动了社会习俗的近代化

民主共和观念逐渐深入人心

为民族资本主义发展创造了条件

失败说:“两个没有”

没有完成反帝反封建任务

没有改变中国的社会性质

结束了君主专制政体,确立了民主共和政体

促进民族资本主义快速发展

使民主共和观念深入人心

推动了社会生活习俗的变化

政治民主化

经济工业化

思想理性化

生活社会化

辛亥革命是中国五千年历史上的重大事件。这个事件的意义是结束了两千年帝制,赶跑了皇帝,建立了共和,是全面现代化的起点。 ——马勇

“一个世纪以来,中国人民在前进道路上经历了三次历史性的巨大变化,产生了三位站在时代前列的伟大人物:孙中山、毛泽东、邓小平。”

孙中山 醒过来了

毛泽东 站起来了

邓小平 富起来了

结束了两千多年封建君主专制,

建立资产阶级共和国

结束了半殖民地半封建社会,

建立中华人民共和国

改革开放

建设有中国特色社会主义

(1866-1925)

第 13 课

辛亥革命

简述辛亥革命的主要过程

认识推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义

【课程标准】

两个辛亥年的“革命”

1851年,金田起义,建立“天国”的太平天国拉开序幕。

1911年,武昌起义,建立“民国”的辛亥革命获短暂胜利。

天国与民国

从中我们能得出怎样的启示?

农民阶级不能领导中国的民主革命取得成功

资产阶级不能领导中国的民主革命取得成功

列强侵华

鸦片战争

第二次

鸦片战争

甲午

中日战争

八国联军

侵华战争

中华民族抗争与探索

太平天国运动

义和团运动

洋务运动

戊戌变法

农民阶级

地主阶级

洋务派

资产阶级

维新派

林、魏学习西方

地主阶级

抵抗派

清末新政、

预备立宪

农民阶级

地主阶级

危害

开始沦为

两半社会

两半程度

进一步加深

两半程度

大大加深

两半程度

完全沦为

辛亥革命

狭义:是指1911年10月10日武昌起义至1912年元旦孙文就职中华民国临时大总统前后这一段时间中国所发生的革命事件。

(1911-10—1912-1)

广义:以孙中山为首的资产阶级革命派推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国的全过程。(1894——1912 或1905——1912)

辛亥革命

加速革命爆发的有利时机是什么?(偶然性)

为什么一定要革命?(必要性)

革命具备哪些基础和条件?(可能性)

“当时①下有鼓吹革命之党人,而②上复有制造革命之官吏;③立宪其名,专制其实;④商路则收归国有; 外债则任意大借;代表则递解回籍;内阁则专任亲贵。凡可以离民之心,解民之体者,行之惟恐不力!宜乎广州之变方起于前,川省之事又继于后。……殆武汉事发,各省响应,革命军之旗帜遂翘然高举于禹域(中国)之内矣!”

——高劳:《革命战争记》,《东方杂志》第八卷第九号。

第一幕 帝国斜阳(背景)

思考:根据材料并结合课本,指出辛亥革命的背景(必要性、可能性、偶然性)?

俄罗斯,自北方,包我三面;

英吉利,假通商,毒计中藏。

法兰西,占广州,窥伺黔桂;

德意志,胶州领,虎视东方。

新日本,取台湾,再图福建;

美利坚,也想要,割土分疆。

这中国,那一点,我还有分?

这朝廷,原是个,名存实亡。

----陈天华《猛回头》

材料揭示了19世纪末20世纪初中国怎样的社会现状?

政治:民族危机严重

②上复有制造革命之官吏

清末新政:又称庚子新政,是清朝末年的一场经济和政治体制改革运动,也是中国现代化的重大事件之一。

慈禧太后挟光绪皇帝逃亡西安期间,便发布“罪己诏”和“改革”谕旨,要求官员们“各就现在情弊,参酌中西政治,举凡朝章国故,吏治民生,学校科举,军政财政”等情,考虑“当因当革,当省当并”,限期奏报。

——李侃等著《中国近代史》

政治:改革官制,修订刑律;

经济:奖励实业,发展资本主义;

文化:废科举(1905年)、办学校、派留学;

军事:废武举,练新军;

习俗:禁缠足、禁鸦片、允许满汉通婚。

清末新政客观上促进了民族资本主义的发展和民族资产阶级队伍力量的壮大。

1905年,清廷考察宪政。

1906年9月1日,颁布《宣示预备立宪谕》,各地纷纷建立立宪团体,海外的立宪派也积极响应。

1908年8月,颁布《钦定宪法大纲》。

③立宪其名,专制其实——预备立宪

资产阶级改良派为抵制革命,展开了要求实行君主立宪的立宪运动,并取得了清廷中央和地方一些汉族官僚的支持。

1911年5月,清政府组成新内阁,由庆亲王奕劻任总理大臣。在13名国务大臣中,汉族官僚4名,蒙古旗人1名,满族8名,其中皇族又占5人,被讥为皇族内阁,打破了英国皇族不入内阁的传统。至此,清政府借预备立宪欺骗国人。

内阁则专任亲贵——皇族内阁

2.可能性——历史条件

材料一: 1895年——1913年,资本在10万元以上的新建的(民族资本主义)工矿企业全国有549家,民族资本工业的平均年增长率为15%。

——人民版历史必修二

经济:民族资本主义的发展

阶级:民族资产阶级力量壮大

1872-1894 1895—1911

厂矿 74家 447家

资本总数 有6年

百万以上 有14年

百万以上

棉纺织资本数额 9862千两 26232千两(1913)

材料二:厂矿的数目和投资额对比

①下有鼓吹革命之党人

我中国今日不可不革命,我中国今日欲脱满洲人之羁缚,不可不革命;我中国欲独立,不可不革命;我中国欲与世界列强并雄,不可不革命;我中国欲长存于二十世纪新世界上,不可不革命;我中国欲为地球上名国、地球上主人翁,不可不革命。革命哉!革命哉!

---邹容:《革命军》

思想:民主思想的传播

第13课 辛亥革命

一、背景:

1、经济基础:

的发展

民族资本主义

2、阶级基础:

的壮大

民族资产阶级

3、思想基础:

的传播

民主革命思想

思想武器:

西方的 、 等学说

天赋人权

自由平等

重要阵地:

和日本

上海

东京

著名的民主革命宣传家:

章炳麟、邹容、陈天华

邹容:革命者,天演之公例也。——《革命军》

章炳麟:公理之未明,即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之。——《驳康有为论革命书》

第13课 辛亥革命

一、背景:

1、经济基础:

的发展

民族资本主义

2、阶级基础:

的壮大

民族资产阶级

3、思想基础:

的传播

民主革命思想

4、组织基础:

资产阶级革命团体和革命政党的建立

第一个资产阶级革命团体:

兴中会

其它资产阶级革命团体:

华兴会、光复会

1.兴中会:1894年,孙中山在檀香山成立。是中国第一个资产阶级革命团体。

1894年孙中山在檀香山建立了中国第一个资产阶级革命团体兴中会,以“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府 ”为宗旨。

材料:资产阶级革命团体的广泛建立

时间 名称 主要成员 领导人

1894年 兴中会 华侨和会党 孙中山

1904年 华兴会 留学生和学界 黄兴、宋教仁

1904年 光复会 留学生和学界 蔡元培

1906年 日知会 学界和新军 刘静庵

第13课 辛亥革命

一、背景:

1、经济基础:

的发展

民族资本主义

2、阶级基础:

的壮大

民族资产阶级

3、思想基础:

的传播

民主革命思想

4、组织基础:

资产阶级革命团体和革命政党的建立

成立:

1905年8月,日本东京

政治纲领:

驱除鞑虏, 恢复中华, 创立民国, 平均地权

中国同盟会

民族主义

民权主义

民生主义

三民主义

不久, 孙中山把16字纲领阐发为:

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

民族主义

民权主义

民生主义

核心

推翻清政府统治

(民族革命)

推翻封建君主专制

建立资产阶级共和国

(政治革命)

解决土地问题

(社会革命)

(旧)三民主义

性质、作用:

前提

保障

作用:是辛亥革命的指导思想;推动了资产阶级革命运动的发展

民族独立

民主权利

发展经济

性质:是当时最进步,最完整的资产阶级革命纲领。

第13课 辛亥革命

一、背景:

1、经济基础:

的发展

民族资本主义

2、阶级基础:

的壮大

民族资产阶级

3、思想基础:

的传播

民主革命思想

4、组织基础:

资产阶级革命团体和革命政党的建立

成立:

1905年8月,日本东京

政治纲领:

驱除鞑虏, 恢复中华, 创立民国, 平均地权

中国同盟会

地位:

中国第一个 的 政党

统一

资产阶级革命

第13课 辛亥革命

一、背景:

△要进行资产阶级民主革命,还需要哪些条件?

1、经济基础:

的发展

民族资本主义

2、阶级基础:

的壮大

民族资产阶级

3、思想基础:

的传播

民主革命思想

4、组织基础:

资产阶级革命团体和革命政党的建立

5、军事准备:

发动一系列

武装起义

其中最为壮烈的是

黄花岗起义

黄花岗七十二烈士墓

...当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲。——林觉民

浙皖起义

萍浏醴起义

黄花岗起义1911.4.27

镇南关起义

军事:革命党人发动各地武装起义

广州之变方起于前,川省之事又继于后。

“铁路为全国命脉,从经济上论,则关于财政;从调运上论,则关于兵政。若铁路为外人所有,不啻举财政、兵政之权,全授之外人也,国尚能自立乎?”

——中国民族资产阶级

3.偶然性——保路运动

有利时机

革命爆发的背景

辛亥革命背景

必要性

(为什么一定要革命) 时代背景:

可能性

(革命具备的

基础和准备) 经济基础:

思想基础:

组织基础:

军事基础:

偶然性 有利时机:

改革促进中国资本主义发展。

民主革命思想。

民族危机严重清政府腐败无能,应当推翻。

民主革命团体和政党。

武装起义,新军宣传。

四川保路运动。

△清末“新政”和“预备立宪”“客观上促进了资本

主义的发展,为资产阶级民主革命准备了一些条件”。

第二幕 建国大业(过程)

1.夺取政权:武昌起义

1911年10月10日晚,武昌起义发动,当夜起义军占领楚望台军械库。

1911年10月11日,武昌成立湖北军政府。

8小时—从打响第一枪到占领湖广总督署用了8小时。

41天—武汉三镇保卫战坚持41天,迎来全国十余个省区的独立。

80天——从武昌首义到中华民国建立仅有80天。

123天——从起义爆发到清帝退位历时仅123天

武昌起义革命军军旗

黎元洪

黎元洪:清朝官僚。武昌起义爆发后被自己的部下从姨太太的床底下拖出,后被推举为湖北军政府都督,以致后来有人在背后叫他“床下都督”。

第13课 辛亥革命

一、背景

二、经过:

1、爆发:

武昌起义( 年10月10日)

1911

2、高潮:

成立和 颁布

《中华民国 》

中华民国

临时约法

资产阶级革命政权

性质:

时间

国号

国都

国旗

纪元

临时大总统

孙中山

五色旗

南京

中华民国

1912年1月1日

公历 民国纪年

临时大总统孙中山

汉、满、蒙、回、藏“五族共和”

三权

分立

第一章.中华民国主权属于国民全体。

第三、四、六章.参议院行使立法权;临时大总统及国务员行使行政权;司法权由法院独立行使。

第五章. 国务员(内阁总理)于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

责任

内阁

第二章.全国各民族一律平等,国民有人身、居住、财产、言论、出版集会结社通信等自由,有请愿、选举被选举等权利。

自由

平等

——《中华民国临时约法》

主权

在民

君权

神授

专制集权

封建

等级

个人

独裁

法治

人治

体现了?

否定了?

3.巩固政权:《中华民国临时约法》

中国政治民主化的丰碑

制定颁布:

1912年春,孙中山颁布 参议院制定

①中华民国主权在民;

②国内各民族平等;

主要内容:

③国民有人身居住、财产言论出版、集会、结社、宗教信仰的自由;

④有选举和被选举的权利;

⑤确定三权分立的政治体制,实行责任内阁制,内阁总理由议会的多数党产生。

目的:

企图限制袁世凯的独裁,维护民主共和制度。

性质:

近代中国第一部资产阶级性质的宪法.

具有反对封建专制制度的进步意义,是中国政治民主化进程中的里程碑。

评价:

11月5日 江苏 立宪派

11月6日 广西 立宪派

11月8日 安徽 立宪派

11月9日 广东 旧官僚

11月11日 福建 同盟会

11月27日 四川 旧官僚

立宪派

时 间 独立省份 推动者

10月22日 湖南 同盟会

10月22日 陕西 同盟会

10月29日 山西 同盟会

10月30日 云南 同盟会

11月1日 江西 同盟会

11月4日 上海 同盟会

11月5日 浙江 同盟会

革命力量的组成上存在什么问题?

革命隐藏着危机!

第13课 辛亥革命

一、背景

二、经过:

1、爆发:

武昌起义( 年10月10日)

1911

2、高潮:

成立和 颁布

《中华民国 》

中华民国

临时约法

3、结局:

窃取了辛亥革命的果实,其原因:

袁世凯

①袁世凯是 头子, 握有重兵, 对革命派软硬兼施

北洋军阀

② 替袁世凯撑腰, 以多种手段向革命政权施加

列强

压力

③革命营垒中的立宪派和 乘机攻击革命党人

旧官僚

④孙中山等革命党人被迫

妥协

①帝国主义扶持

③革命派 的妥协

②立宪派、旧官僚的支持

对清王朝:

逼宫退位

对革命派:

迫让政权

袁世凯取得政权的原因

过程:清帝退位-孙文辞职-南北议和—袁世凯继任—临时约法颁布

革命与妥协:中国版的“光荣革命”

客观原因

主观原因

1912.2.12宣统帝下诏退位

宣统帝退位诏书

末代皇帝溥仪

3岁登基,

6岁退位

袁世凯就任临时大总统后与各国使节合影

袁世凯就任总统

1912年2月13日孙中山提出辞职

四:如何评价辛亥革命?

你赞成哪种观点?

甲:辛亥革命是一场成功的资产阶级革命

乙:辛亥革命是一场失败的资产阶级革命

材料一 秦始皇确立的皇帝制度为历代王朝所继承。皇帝有天下独尊的地位,集行政、司法、军事指挥等大权于一身。国家的法律、政策都取决于皇帝一个人的意志。

材料二 1912年孙中山颁布了参议院制定的《中华民国临时约法》。约法规定中华民国主权属于国民全体,国民享有……等项权利。约法按照立法、行政、司法三权分立的原则构建政治体制。

材料三 1912—1919年,中国新建厂矿企业达470多家,投资近1亿元,加上原有扩建新增资本达1.3亿元以上,相当于革命前50年的投资总额,中国工厂使用的蒸汽动力,1913年为43 448马力,1918年为82 750马力,约增加1倍。 ──严中平《中国近代经济史资料》

材料四 1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后,被迫取消帝制。1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧就草草收场。

——人民版必修一P52

材料五 南京临时政府颁布了一系列政策法令﹐如:提倡“自由、平等、友爱为纲”的公民道德,革除历代官厅“大人”﹑“老爷”等称呼,禁止蓄辫等。

辛亥革命推翻了…结束了…建立了……,推动了政治民主化。

促进了民族资本主义进一步发展

辛亥革命后民主共和观念逐渐深入人心

人们思想观念、社会生活习俗发生改变

(1)民主政治

民国新风

跪拜礼 握手礼

废除“老爷”、大人等称呼

(2)社会风尚:更加文明健康

制约因素

处在半殖民地半封建社会的中国,帝国主义和封建势力根深蒂固......中国民族资产阶级和工人阶级力量还很薄弱;被压在社会最底层的农民大多仿佛沉睡着,或者只做一些

无望的分散的反抗;站在革命运动前列的是一批受过近代教育而没有实力的知识分子。

——摘编自金冲及:《二十世纪中国史纲》

处在半殖民地半封建社会的中国,敌人太强大,革命力量太弱小。

思考:辛亥革命有遗憾的原因具体是什么?

结局:没有完成反帝反封的根本任务,未根本上改变中国的社会性质,革命胜利果实被袁世凯窃取。

列强的撑腰

淸廷委以重任

立宪派和旧官僚

的见风使舵

革命者的软弱和妥协

袁世凯的两面手段

推翻了清王朝的统治,结束了统治中国几千年的君主专制制度。由于历史进程和社会条件的制约,辛亥革命虽然没有改变旧中国半殖民地半封建的社会性质,没有改变中国人民的悲惨命运,没有完成实现民族独立、人民解放的历史任务,但开创了完全意义上的近代民族民主革命,打开了中国进步的闸门,传播了民主共和理念,极大推动了中华民族思想解放,以巨大的震撼力和影响力推动了中国社会变革。

——习近平在纪念孙中山先生诞辰150周年大会上的讲话(2016年11月11日)

第13课 辛亥革命

三、评价

1、性质:

辛亥革命是一次伟大的 革命

资产阶级民主

4.失败原因

①主观:

②客观:

中外反动势力联合阻挠和破坏, 其力量过于

强大

资产阶级革命派自身的软弱性和妥协性

成功说:近代化里程碑;民主进程的丰碑

政治

经济

思想

习俗

结束两千多年的封建君主专制制度,建立资产阶级共和国

推动了社会习俗的近代化

民主共和观念逐渐深入人心

为民族资本主义发展创造了条件

失败说:“两个没有”

没有完成反帝反封建任务

没有改变中国的社会性质

结束了君主专制政体,确立了民主共和政体

促进民族资本主义快速发展

使民主共和观念深入人心

推动了社会生活习俗的变化

政治民主化

经济工业化

思想理性化

生活社会化

辛亥革命是中国五千年历史上的重大事件。这个事件的意义是结束了两千年帝制,赶跑了皇帝,建立了共和,是全面现代化的起点。 ——马勇

“一个世纪以来,中国人民在前进道路上经历了三次历史性的巨大变化,产生了三位站在时代前列的伟大人物:孙中山、毛泽东、邓小平。”

孙中山 醒过来了

毛泽东 站起来了

邓小平 富起来了

结束了两千多年封建君主专制,

建立资产阶级共和国

结束了半殖民地半封建社会,

建立中华人民共和国

改革开放

建设有中国特色社会主义

(1866-1925)

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局