地理教学课件湘教版必修1:1-4

图片预览

文档简介

课件30张PPT。

学习导入:

法国著名科幻作家凡尔纳写过《海底两万里》等许多科幻小说,其中许多都在21世纪的今天变成了现实。然而他的一部叫《地心游记》的科幻小说,看来是很难变成现实了。书中主要讲述了德国科学家黎登布洛克教授在一本古老的书籍里偶然得到了一张羊皮纸,发现前人萨克努塞姆曾到地心旅行。受前人这封密码信的启发,他偕同侄子阿克塞和向导汉恩斯,进行了一次穿越地心的探险旅行。他们从冰岛的斯奈弗火山口下降,经过三个月的旅行,一路上克服了缺水、迷路、风暴等各种困难并见识到种种奇观,终于在一次火山喷发中从西西岛的斯德布利火山回到地面。人类真的能够穿越地心旅行吗?地心到底是一番怎样的景象?现在,虽然还没有人真的能到地心走一遭,但是人类通过对地震波的研究,却知道了地球内部的一些秘密,今天,让我们走进“地球的结构”来探知一二。

课标要求:

1.了解地球内部和外部的圈层结构。

2.了解各圈层的主要特点和划分依据。

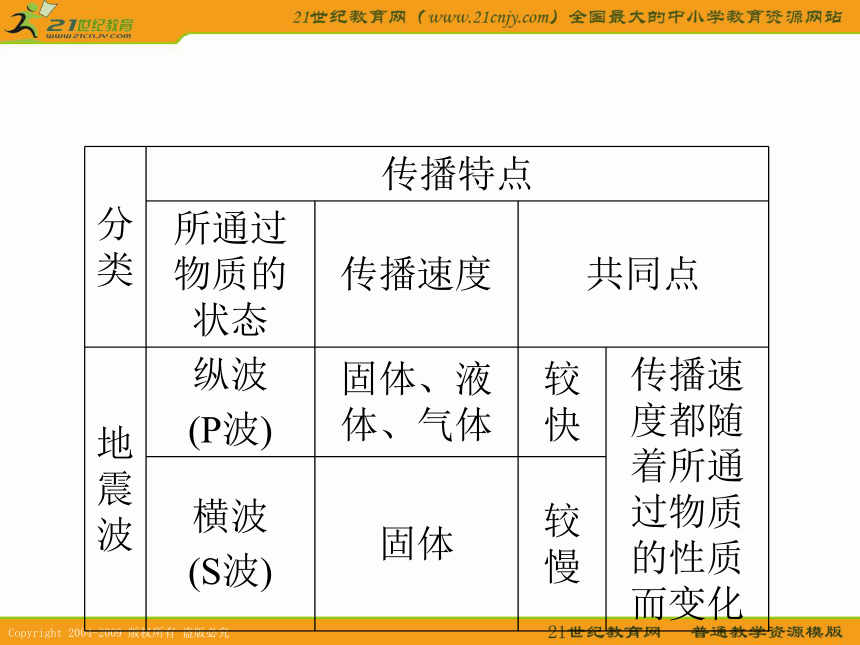

学习时间:1课时1.什么是地震波?地震波是如何分类的?

【答案】 当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。这种弹性波叫地震波。地震波有纵波(P波)和横波(S波)之分。想一想:当地震发生时,人们首先感到地面上下跳动,还是左右晃动?

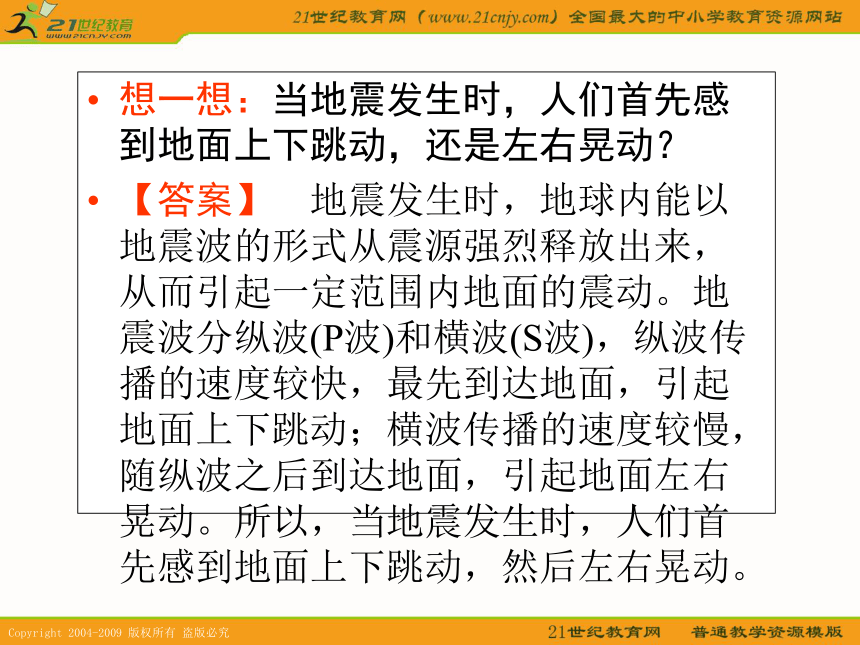

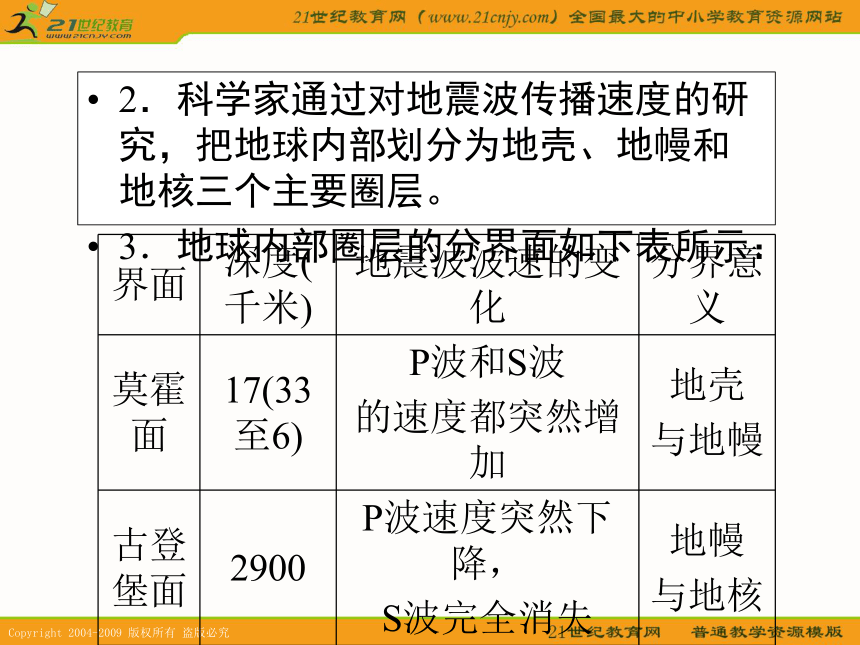

【答案】 地震发生时,地球内能以地震波的形式从震源强烈释放出来,从而引起一定范围内地面的震动。地震波分纵波(P波)和横波(S波),纵波传播的速度较快,最先到达地面,引起地面上下跳动;横波传播的速度较慢,随纵波之后到达地面,引起地面左右晃动。所以,当地震发生时,人们首先感到地面上下跳动,然后左右晃动。2.科学家通过对地震波传播速度的研究,把地球内部划分为地壳、地幔和地核三个主要圈层。

3.地球内部圈层的分界面如下表所示:4.地壳结构的厚度有什么特点?

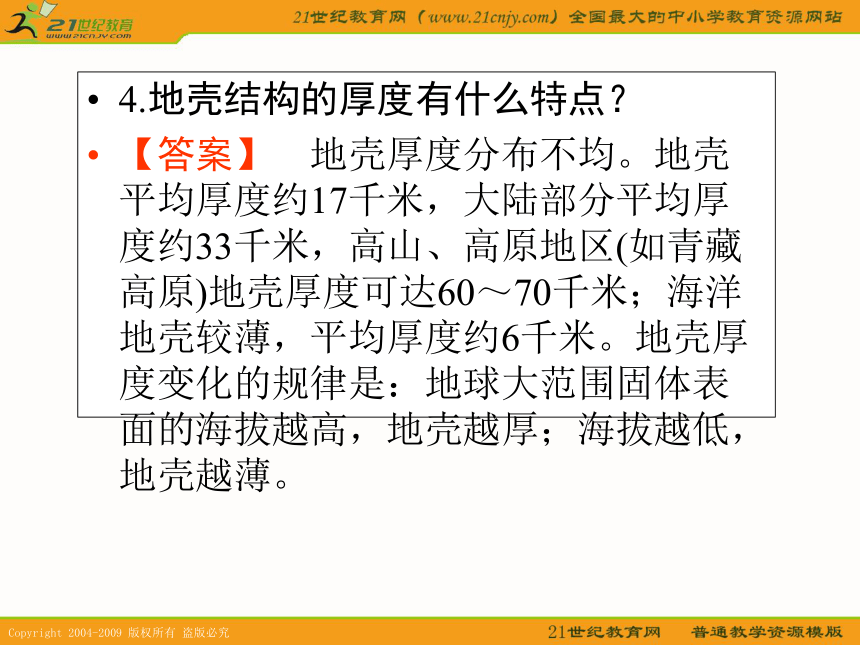

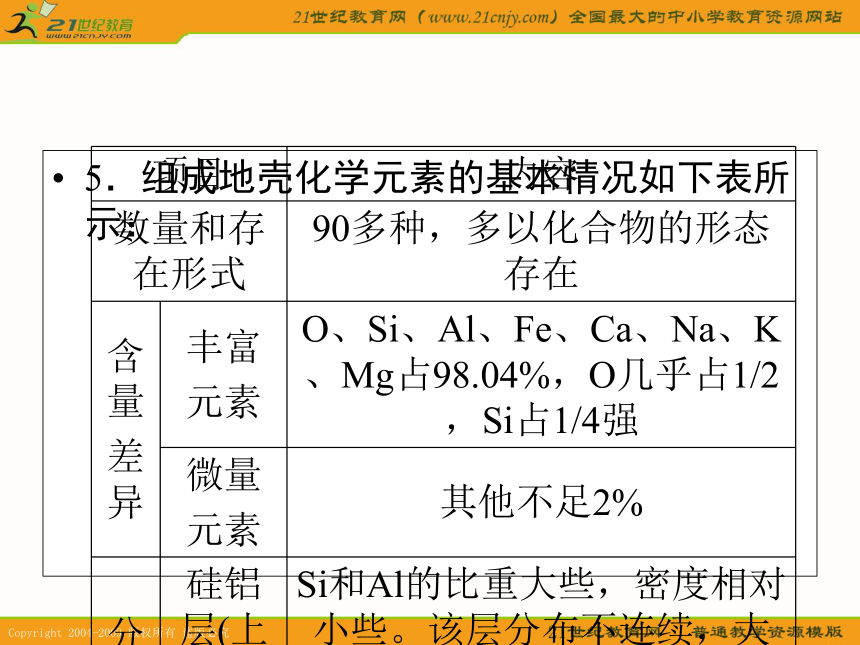

【答案】 地壳厚度分布不均。地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60~70千米;海洋地壳较薄,平均厚度约6千米。地壳厚度变化的规律是:地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。5.组成地壳化学元素的基本情况如下表所示:6.地幔的物质组成和状态有何特点?

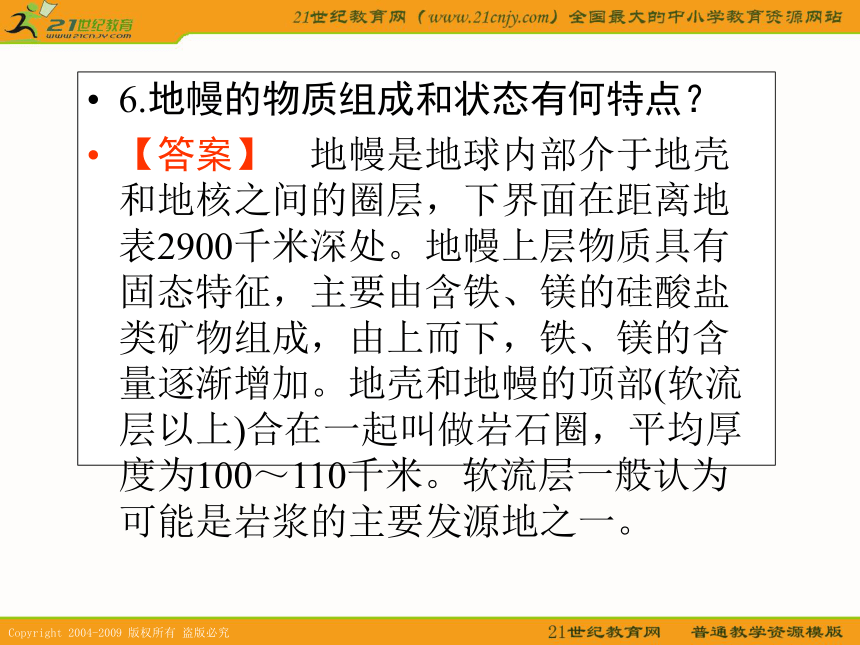

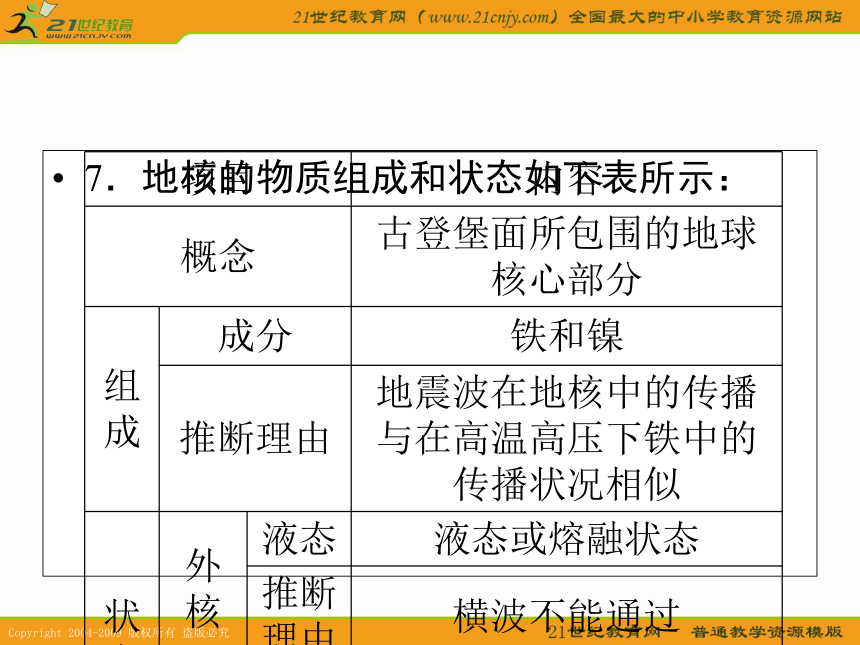

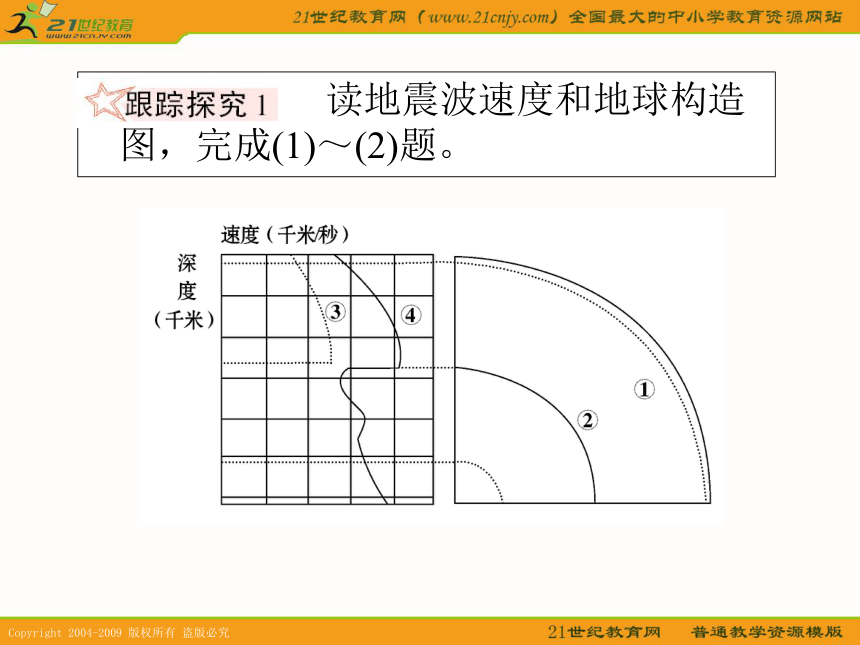

【答案】 地幔是地球内部介于地壳和地核之间的圈层,下界面在距离地表2900千米深处。地幔上层物质具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,由上而下,铁、镁的含量逐渐增加。地壳和地幔的顶部(软流层以上)合在一起叫做岩石圈,平均厚度为100~110千米。软流层一般认为可能是岩浆的主要发源地之一。7.地核的物质组成和状态如下表所示: 读地震波速度和地球构造图,完成(1)~(2)题。(1)下列关于地震波的叙述,正确的是

( )

A.④通过固体、液体传播,③的传播只能通过液体

B.④和③传到②,波速突然下降

C.④和③在①中波速明显减小

D.①②均为固体,所以纵波和横波都能通过

(2)①上下两侧名称分别为

( )

A.地幔和地壳 B.岩石圈和地壳

C.地幔和地核 D.岩石圈和地幔[解析] 第(1)题,从图中可以分析得出③为横波,④为纵波,①为上地幔上部的软流层,②为下地慢。第(2)题,软流层的上下两侧分别是岩石圈与地幔。

[答案] (1)D (2)D

地球的外部圈层:想一想:与其他圈层相比,生物圈有何不同?

【答案】 生物圈与其他圈层相比,其不同点主要有以下两个方面:首先,其他圈层是由无机物组成的,而生物则是生物圈的主体和最活跃的因素。其次,其他圈层都具有相对独立的空间结构,而生物圈则渗透于其他圈层之中,形成一个特殊的结构。 下列有关地球外部圈层的说法,正确的是

( )

A.大气圈是由大气组成的简单系统

B.水圈是一个连续但不规则的圈层

C.生物圈包括大气圈的全部、水圈的全部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但和地球的内部圈层没有关系[解析] 此题考查了有关地球外部圈层的知识,大气圈是由气体和悬浮物组成的复杂系统;水圈是一个连续但不规则的圈层;生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称,它包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。地球的外部圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存的自然环境,生物圈和岩石圈的关系也较密切,而岩石圈属于地球的内外部过渡圈层。

[答案] B[帮你总结] 地球上水呈现固态、液态和气态三种形式,散布于陆地、海洋和大气之中,形成各种水体,并且共同组成了水圈,因此水圈是不规则的。地球上的水通过水循环将各个水体组合在一起,形成一个连续的运动的圈层。因此,水圈是一个连续但不规则的圈层。

(教材P27)

提示:按课本要求完成,可以将内部圈层和外部圈层组合在一幅图中,也可以分为两幅图画。

到目前为止,关于地球内部的知识主要来自对地震波的研究。读“地球内部圈层示意图”,回答下列问题。(1)填出图中数码代表的地理事物名称:

①________________,②________________,③________________。

(2)图中④代表的圈层物质的形态是________________。

(3)根据地震波在地球内部的传播速度变化情况,说明在地震时人们为什么首先感到的是上下颠簸,接着是前后左右的摇晃。

(4)我们还可以通过哪些方式来获取地球内部的信息?[解析] 第(1)题主要是从地球内部三个圈层的划分及岩石圈与地壳的关系上区分。回答第(2)题时要注意物质形态与物质成分的区别。第(3)题应根据纵波、横波传播速度的快慢来分析。第(4)题属于开放性试题,要围绕题意尽可能多答。[答案] (1)地壳 岩石圈 地幔 (2)液态或熔融状态 (3)由于纵波传播的速度较快,先到达地面,引起地面上下震动;横波传播的速度较慢,在纵波之后到达地面,引起地面前后左右晃动。所以当地震发生时,人们首先感到上下颠簸,然后才是前后左右摇晃。 (4)除了地震波外,还可以从火山喷发出来的物质,钻探得到的岩芯、岩屑、岩层中的流体,以及进行地球物理钻探和在钻孔中安放仪器进行长期观测等方式获取地球内部的信息。[易错警示] 学习时一定要注意地壳在大陆、海洋部分平均厚度的差异,还要注意不能错误地认为地幔的厚度就是2900千米,因为2900千米中包含了地壳的厚度。同时要注意软流层仅仅是上地幔上部较薄的一层,而不能认为岩石圈以下的地幔部分全部属于软流层。岩石圈仅仅包括地壳和上地幔顶部(软流层以上的部分),而不能错误地认为地壳和上地幔合在一起叫岩石圈。

(10·江苏地理)2010年1月,海地发生7.3级地震,几十万人遇难;同年2月,智利发生8.8级地震,数百人丧生。下图为两次大地震震中位置示意图。读图回答(1)~(2)题。 (1)两次大地震 ( )

A.震中都位于太平洋沿岸

B.震中都位于两大板块交界处

C.能量源自地球内部

D.遇难人数的多少取决于震级的大小

(2)图中甲、乙两区农业发展条件的相同点是

( )

A.地域狭小,耕地规模小

B.终年光照充足

C.雨热同期

D.全年降水分配均匀[解析] (1)海地大地震震中位于大西洋沿岸,智利大地震震中位于太平洋沿岸;海地大地震震中位于美洲板块内部,智利大地震震中位于两大板块交界处;地震是地球内部能量强烈释放的一种表现形式。(2)甲区为地中海气候区,雨热不同期,乙区为温带海洋性气候区,终年温和湿润。两区受安第斯山脉阻挡,地域狭小,耕地规模小。

[答案] (1)C (2)A

学习导入:

法国著名科幻作家凡尔纳写过《海底两万里》等许多科幻小说,其中许多都在21世纪的今天变成了现实。然而他的一部叫《地心游记》的科幻小说,看来是很难变成现实了。书中主要讲述了德国科学家黎登布洛克教授在一本古老的书籍里偶然得到了一张羊皮纸,发现前人萨克努塞姆曾到地心旅行。受前人这封密码信的启发,他偕同侄子阿克塞和向导汉恩斯,进行了一次穿越地心的探险旅行。他们从冰岛的斯奈弗火山口下降,经过三个月的旅行,一路上克服了缺水、迷路、风暴等各种困难并见识到种种奇观,终于在一次火山喷发中从西西岛的斯德布利火山回到地面。人类真的能够穿越地心旅行吗?地心到底是一番怎样的景象?现在,虽然还没有人真的能到地心走一遭,但是人类通过对地震波的研究,却知道了地球内部的一些秘密,今天,让我们走进“地球的结构”来探知一二。

课标要求:

1.了解地球内部和外部的圈层结构。

2.了解各圈层的主要特点和划分依据。

学习时间:1课时1.什么是地震波?地震波是如何分类的?

【答案】 当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。这种弹性波叫地震波。地震波有纵波(P波)和横波(S波)之分。想一想:当地震发生时,人们首先感到地面上下跳动,还是左右晃动?

【答案】 地震发生时,地球内能以地震波的形式从震源强烈释放出来,从而引起一定范围内地面的震动。地震波分纵波(P波)和横波(S波),纵波传播的速度较快,最先到达地面,引起地面上下跳动;横波传播的速度较慢,随纵波之后到达地面,引起地面左右晃动。所以,当地震发生时,人们首先感到地面上下跳动,然后左右晃动。2.科学家通过对地震波传播速度的研究,把地球内部划分为地壳、地幔和地核三个主要圈层。

3.地球内部圈层的分界面如下表所示:4.地壳结构的厚度有什么特点?

【答案】 地壳厚度分布不均。地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60~70千米;海洋地壳较薄,平均厚度约6千米。地壳厚度变化的规律是:地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。5.组成地壳化学元素的基本情况如下表所示:6.地幔的物质组成和状态有何特点?

【答案】 地幔是地球内部介于地壳和地核之间的圈层,下界面在距离地表2900千米深处。地幔上层物质具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,由上而下,铁、镁的含量逐渐增加。地壳和地幔的顶部(软流层以上)合在一起叫做岩石圈,平均厚度为100~110千米。软流层一般认为可能是岩浆的主要发源地之一。7.地核的物质组成和状态如下表所示: 读地震波速度和地球构造图,完成(1)~(2)题。(1)下列关于地震波的叙述,正确的是

( )

A.④通过固体、液体传播,③的传播只能通过液体

B.④和③传到②,波速突然下降

C.④和③在①中波速明显减小

D.①②均为固体,所以纵波和横波都能通过

(2)①上下两侧名称分别为

( )

A.地幔和地壳 B.岩石圈和地壳

C.地幔和地核 D.岩石圈和地幔[解析] 第(1)题,从图中可以分析得出③为横波,④为纵波,①为上地幔上部的软流层,②为下地慢。第(2)题,软流层的上下两侧分别是岩石圈与地幔。

[答案] (1)D (2)D

地球的外部圈层:想一想:与其他圈层相比,生物圈有何不同?

【答案】 生物圈与其他圈层相比,其不同点主要有以下两个方面:首先,其他圈层是由无机物组成的,而生物则是生物圈的主体和最活跃的因素。其次,其他圈层都具有相对独立的空间结构,而生物圈则渗透于其他圈层之中,形成一个特殊的结构。 下列有关地球外部圈层的说法,正确的是

( )

A.大气圈是由大气组成的简单系统

B.水圈是一个连续但不规则的圈层

C.生物圈包括大气圈的全部、水圈的全部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但和地球的内部圈层没有关系[解析] 此题考查了有关地球外部圈层的知识,大气圈是由气体和悬浮物组成的复杂系统;水圈是一个连续但不规则的圈层;生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称,它包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。地球的外部圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存的自然环境,生物圈和岩石圈的关系也较密切,而岩石圈属于地球的内外部过渡圈层。

[答案] B[帮你总结] 地球上水呈现固态、液态和气态三种形式,散布于陆地、海洋和大气之中,形成各种水体,并且共同组成了水圈,因此水圈是不规则的。地球上的水通过水循环将各个水体组合在一起,形成一个连续的运动的圈层。因此,水圈是一个连续但不规则的圈层。

(教材P27)

提示:按课本要求完成,可以将内部圈层和外部圈层组合在一幅图中,也可以分为两幅图画。

到目前为止,关于地球内部的知识主要来自对地震波的研究。读“地球内部圈层示意图”,回答下列问题。(1)填出图中数码代表的地理事物名称:

①________________,②________________,③________________。

(2)图中④代表的圈层物质的形态是________________。

(3)根据地震波在地球内部的传播速度变化情况,说明在地震时人们为什么首先感到的是上下颠簸,接着是前后左右的摇晃。

(4)我们还可以通过哪些方式来获取地球内部的信息?[解析] 第(1)题主要是从地球内部三个圈层的划分及岩石圈与地壳的关系上区分。回答第(2)题时要注意物质形态与物质成分的区别。第(3)题应根据纵波、横波传播速度的快慢来分析。第(4)题属于开放性试题,要围绕题意尽可能多答。[答案] (1)地壳 岩石圈 地幔 (2)液态或熔融状态 (3)由于纵波传播的速度较快,先到达地面,引起地面上下震动;横波传播的速度较慢,在纵波之后到达地面,引起地面前后左右晃动。所以当地震发生时,人们首先感到上下颠簸,然后才是前后左右摇晃。 (4)除了地震波外,还可以从火山喷发出来的物质,钻探得到的岩芯、岩屑、岩层中的流体,以及进行地球物理钻探和在钻孔中安放仪器进行长期观测等方式获取地球内部的信息。[易错警示] 学习时一定要注意地壳在大陆、海洋部分平均厚度的差异,还要注意不能错误地认为地幔的厚度就是2900千米,因为2900千米中包含了地壳的厚度。同时要注意软流层仅仅是上地幔上部较薄的一层,而不能认为岩石圈以下的地幔部分全部属于软流层。岩石圈仅仅包括地壳和上地幔顶部(软流层以上的部分),而不能错误地认为地壳和上地幔合在一起叫岩石圈。

(10·江苏地理)2010年1月,海地发生7.3级地震,几十万人遇难;同年2月,智利发生8.8级地震,数百人丧生。下图为两次大地震震中位置示意图。读图回答(1)~(2)题。 (1)两次大地震 ( )

A.震中都位于太平洋沿岸

B.震中都位于两大板块交界处

C.能量源自地球内部

D.遇难人数的多少取决于震级的大小

(2)图中甲、乙两区农业发展条件的相同点是

( )

A.地域狭小,耕地规模小

B.终年光照充足

C.雨热同期

D.全年降水分配均匀[解析] (1)海地大地震震中位于大西洋沿岸,智利大地震震中位于太平洋沿岸;海地大地震震中位于美洲板块内部,智利大地震震中位于两大板块交界处;地震是地球内部能量强烈释放的一种表现形式。(2)甲区为地中海气候区,雨热不同期,乙区为温带海洋性气候区,终年温和湿润。两区受安第斯山脉阻挡,地域狭小,耕地规模小。

[答案] (1)C (2)A