地理教学课件湘教版必修1:2-3-3

图片预览

文档简介

课件34张PPT。第三课时1.全球气压带的形成有热力因素和动力因素两种原因。

热力因素即温度因素,气温高,气流上升,近地面气压降低,形成热力型低压;气温低,气流下沉,近地面气压上升,则形成热力型高压。

动力因素即一定的作用力因素,如南北纬30°附近因空气“堆积”下沉形成高气压带,南北纬60°附近因南北气流辐合上升形成低气压带。诱思探究

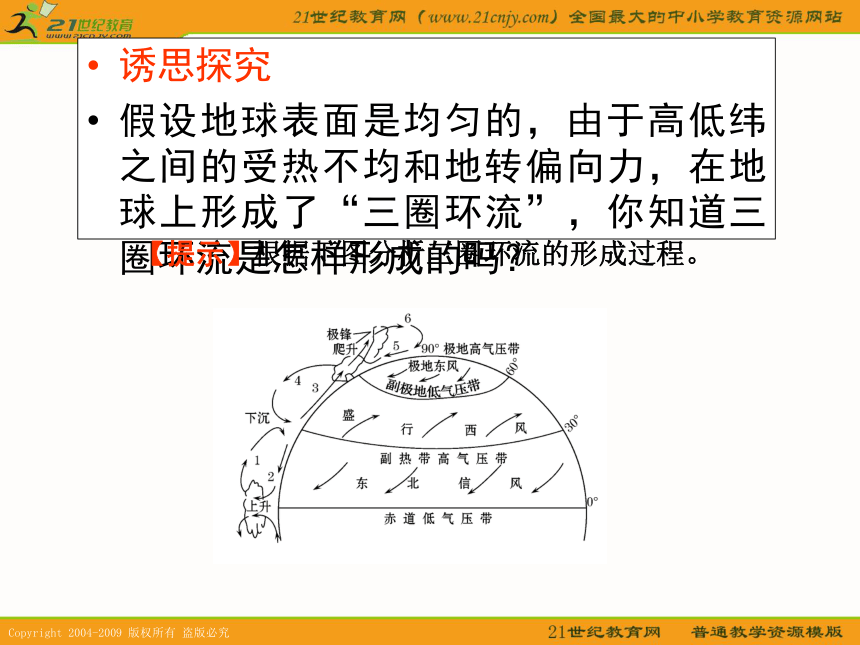

假设地球表面是均匀的,由于高低纬之间的受热不均和地转偏向力,在地球上形成了“三圈环流”,你知道三圈环流是怎样形成的吗? 【提示】根据下图分析三圈环流的形成过程。【解读】(1)低纬环流

赤道及其两侧,近地面空气受热膨胀上升,形成赤道低气压带。

赤道上升的暖空气在水平气压梯度力和地转偏向力的影响下,在北纬30°附近上空,风向偏转成西风(图中箭头1),不能继续北进。从赤道源源不断流来的空气在这里不断地堆积下沉,使近地面气压升高,形成副热带高气压带。

在近地面,大气由副热带高气压带流向赤道低气压带,在地转偏向力的影响下,偏转成东北信风(图中箭头2)。东北信风与南半球的东南信风在赤道地区辐合上升。这样,便在赤道与北纬30°之间形成一个低纬环流圈。

(2)中纬与高纬环流

在近地面,从副热带高气压带向北流出的一支气流,在地转偏向力的影响下偏转成西南风(图中箭头3),称为盛行西风。极地附近,空气冷却下沉,形成极地高气压带,气流向南流出逐渐向右偏转为东北风(图中箭头5),称为极地东风。盛行西风和极地东风在北纬60°附近相遇,暖而轻的气流爬升到冷而重的气流之上,形成上升气流,致使北纬60°附近近地面形成副极地低气压带。上升气流到高空,又分别流向副热带和极地上空(图中箭头4和6),形成中纬与高纬环流。

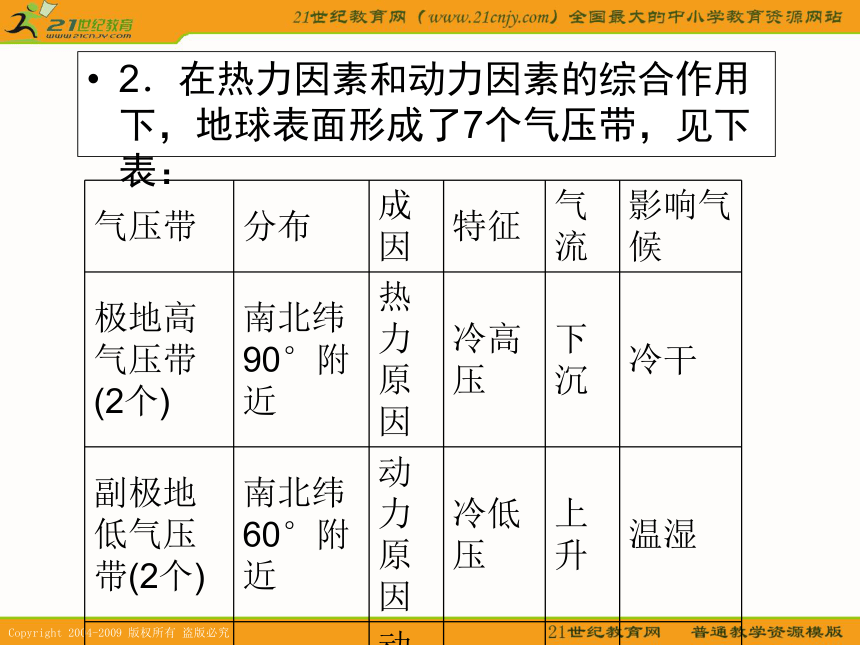

南半球的气流受地转偏向力的影响向左偏,所以环流方向与北半球不同。2.在热力因素和动力因素的综合作用下,地球表面形成了7个气压带,见下表:3.南、北半球的信风带是怎么形成的?

【答案】 在北半球,近地面空气由副热带高气压带向南流向赤道低气压带,在地转偏向力作用下,向右偏。转为东北风,形成东北信风带。

同理,在南半球形成东南信风带。4.南北半球的西风带是怎么形成的?

【答案】 北半球,在近地面,由副热带高气压带流向更高纬度的气流,在地转偏向力作用下右偏成西南风,最终偏转成与纬线基本平行的西风,即盛行西风。

同理,在南半球形成西北风向的盛行西风。5.极地东风带是怎么形成的?

【答案】 北半球,从极地高气压带流向低纬的气流,在地转偏向力作用下右偏成东北风,最后偏转为基本与纬线平行的绕极地流动的东风,即极地东风。

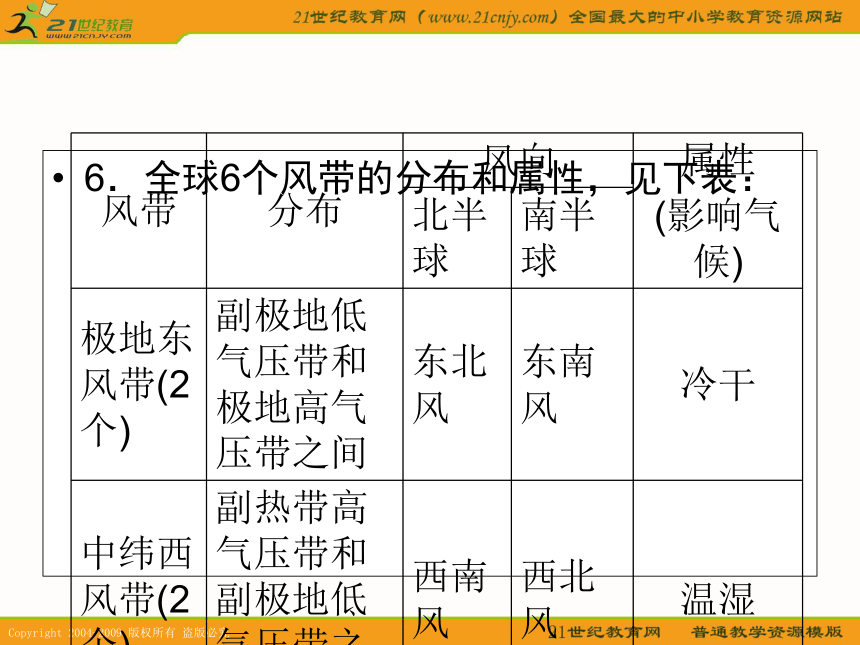

同理,南半球形成东南风向的极地东风。6.全球6个风带的分布和属性,见下表: 读下图,填图并回答下列问题。(1)图中字母所示的气压带名称是:

A___________,B___________,C___________,D__________。其中盛行上升气流的是__________。

(2)在气压带之间画出各风带的风向,并注明各风带的名称。

(3)极锋是由哪两个风带的气流交汇而成的?

(4)有关气压带、风带的叙述正确的是(双选)( )

A.热的地方形成低压,冷的地方形成高压

B.气压带、风带季节移动的原因在于太阳直射点的回归运动

C.低气压带气流上升,多云雨;高气压带气流下沉,多晴天

D.气压带、风带夏季北移、冬季南移[解析] 全球气压带和风带位置分布图如下图所示,依据题目要求逐一得出答案。[答案] (1)极地高气压带 副极地低气压带 副热带高气压带 赤道低气压带 B、D

(2)A—B间极地东风 C—B间盛行西风 C—D间东北信风

(3)极锋是盛行西风与极地东风在南北纬60°纬线附近相遇形成的锋面。

(4)BC气压带和风带的季节移动是怎样引起的?有什么规律?

【提示】 结合教材图进行分析,注意观察三图中气压带和风带的位置与太阳直射点之间的关系。中间图,太阳直射赤道,气压带和风带关于赤道对称分布。左图,太阳直射北回归线,气压带和风带北移,赤道低气压带全部移到北半球。右图,太阳直射南回归线,气压带和风带南移,赤道低气压带全部移到南半球。因此总结出规律:气压带和风带随太阳直射点的移动而移动。就北半球来说,大致是夏季北移,冬季南移。【答案】 读某月某条经线上部分气压带、风带和气流的相互关系示意图。回答(1)~(2)题。(1)图中②气压带或风带的气流运动方向和性质分别为 ( )

A.下沉 干燥

B.由高纬流向低纬 干燥

C.上升 湿润

D.由低纬流向高纬 湿润

(2)图示月份,下列河流中最有可能处于枯水期的是 ( )

A.巴拉那河 B.刚果河

C.湄公河 D.莱茵河[解析] (1)南回归线附近为副热带高气压带,盛行下沉气流,降水少。(2)从图中可看出气压带和风带南移,可推知为北半球的冬季。

[答案] (1)A (2)C(教材P52) 活动1

1.左边:太阳直射北回归线,为夏至,气压带和风带都向北移;中间:太阳直射赤道,为春分或秋分;右边:太阳直射南回归线,为冬至,气压带和风带都向南移。2. 下图上部是全球年降水量随纬度变化的一般情况,下部表示大气的运动状况,读图回答下列问题。 (1)从气压带看①处是____________,②处是____________。

(2)从近地面风带看③处是____________,④处是____________。

(3)气压带、风带是随____________的移动而移动的,图示气压带、风带位置大约出现在____________(节气)前后。

(4)从降水量来看,②处降水较少的原因是____________。但对大陆____________岸而言,因受____________风与台风影响,降水也较丰富。

(5)地球上的气压带中,降水最多的是____________,其原因是____________________。[解析] 本题的前三个小题是研究地球上的气压带、风带问题,应该用所学的“大气环流图”作为解题的基本图形。当我们把“大气环流图”摆放的位置稍做调整(见图),思路就会豁然开朗。比较两图发现,考题的图形除了把圆形(球形)的地面“拉直”成水平的地面外,其他与课本的图形完全一样,这样就轻轻松松解出第(1)、(2)、(3)题。现重点讨论第(4)题。②在副热带高气压带的控制下降水稀少,但在中纬大陆东岸,由于海陆分布对大气环流的影响,季风环流替代了三圈环流,来自海洋的夏季风、台风带来较丰沛的降水。第(4)题的难点在于学生要突破三圈环流的简单模式,明确海陆分布的影响使三圈环流复杂化了。[答案] (1)副极地低气压带 副热带高气压带 (2)东南信风带 中纬西风带 (3)太阳直射点 春分、秋分 (4)地处副热带高气压带,盛行下沉气流 东 夏季 (5)赤道低气压带 空气对流运动强烈,空气中水汽含量多[方法总结] 各地降水量的多少主要是地球上不同气压带、风带影响的结果,降水量的季节变化往往和气压带、风带的季节移动以及季风环流的变化有关。从本质上讲降水是水汽凝结的结果,而水汽凝结和空气的运动有着密切的关系。如果空气上升(对流运动上升、锋面上暖空气被抬升、遇地形阻挡上升等),在上升过程中空气温度降低,水汽容易凝结,容易形成阴雨天气。低气压带和西风带因空气运动过程中温度降低,一般降水较多。其降水强度的大小一方面与空气上升运动的强度有关,另一方面与空气中水汽和固体杂质的含量多少有关。赤道附近地区因空气中水汽多,空气上升运动强烈,是全球降水最多的地区,而极地附近地区因受极地高气压控制,盛行下沉气流,再加上空气中水汽含量少,是全球降水最少的地区。因此,分析某地降水的多少及其变化,要和大气环流原理结合起来,要与大气运动状况、变化及空气中水汽含量的多少结合起来。

(08·广东地理)受气压梯度力和地转偏向力等因素影响,近地面形成了风带和无风带(无盛行风地带)。全球无风带的分布范围是 ( )

A.南北纬30°附近 B.南北纬40°附近

C.南北纬60°附近 D.南北纬80°附近[解析] 全球无风带主要分布在副热带地区,在南、北半球副热带高气压带控制的范围内,气流以下沉运动为主,水平运动微弱,属于无风带。

[答案] A (08·江苏地理)下图为“某月沿0°经线海平面平均气压分布图”。读图回答(1)~(3)题。(1)上述“某月”是 ( )

A.1月 B.4月

C.7月 D.10月

(2)该月份甲地盛行 ( )

A.东南风 B.东北风

C.西南风 D.西北风

(3)该月份乙地的气候特征是 ( )

A.高温多雨 B.低温少雨

C.温和多雨 D.炎热干燥[解析] (1)读图可知,此时赤道低气压带移到赤道以北的地区,大约为20°N左右,所以为北半球的7月。(2)读图可知,甲地位于10°S左右,该地区该月份被东南信风控制,所以该月份盛行东南风。(3)乙地区位于30°N到40°N之间,且位于亚欧大陆的西部,所以该地的气候类型为地中海气候,该月份该地区在副热带高压的控制下,盛行下沉气流,炎热干燥。

[答案] (1)C (2)A (3)D

热力因素即温度因素,气温高,气流上升,近地面气压降低,形成热力型低压;气温低,气流下沉,近地面气压上升,则形成热力型高压。

动力因素即一定的作用力因素,如南北纬30°附近因空气“堆积”下沉形成高气压带,南北纬60°附近因南北气流辐合上升形成低气压带。诱思探究

假设地球表面是均匀的,由于高低纬之间的受热不均和地转偏向力,在地球上形成了“三圈环流”,你知道三圈环流是怎样形成的吗? 【提示】根据下图分析三圈环流的形成过程。【解读】(1)低纬环流

赤道及其两侧,近地面空气受热膨胀上升,形成赤道低气压带。

赤道上升的暖空气在水平气压梯度力和地转偏向力的影响下,在北纬30°附近上空,风向偏转成西风(图中箭头1),不能继续北进。从赤道源源不断流来的空气在这里不断地堆积下沉,使近地面气压升高,形成副热带高气压带。

在近地面,大气由副热带高气压带流向赤道低气压带,在地转偏向力的影响下,偏转成东北信风(图中箭头2)。东北信风与南半球的东南信风在赤道地区辐合上升。这样,便在赤道与北纬30°之间形成一个低纬环流圈。

(2)中纬与高纬环流

在近地面,从副热带高气压带向北流出的一支气流,在地转偏向力的影响下偏转成西南风(图中箭头3),称为盛行西风。极地附近,空气冷却下沉,形成极地高气压带,气流向南流出逐渐向右偏转为东北风(图中箭头5),称为极地东风。盛行西风和极地东风在北纬60°附近相遇,暖而轻的气流爬升到冷而重的气流之上,形成上升气流,致使北纬60°附近近地面形成副极地低气压带。上升气流到高空,又分别流向副热带和极地上空(图中箭头4和6),形成中纬与高纬环流。

南半球的气流受地转偏向力的影响向左偏,所以环流方向与北半球不同。2.在热力因素和动力因素的综合作用下,地球表面形成了7个气压带,见下表:3.南、北半球的信风带是怎么形成的?

【答案】 在北半球,近地面空气由副热带高气压带向南流向赤道低气压带,在地转偏向力作用下,向右偏。转为东北风,形成东北信风带。

同理,在南半球形成东南信风带。4.南北半球的西风带是怎么形成的?

【答案】 北半球,在近地面,由副热带高气压带流向更高纬度的气流,在地转偏向力作用下右偏成西南风,最终偏转成与纬线基本平行的西风,即盛行西风。

同理,在南半球形成西北风向的盛行西风。5.极地东风带是怎么形成的?

【答案】 北半球,从极地高气压带流向低纬的气流,在地转偏向力作用下右偏成东北风,最后偏转为基本与纬线平行的绕极地流动的东风,即极地东风。

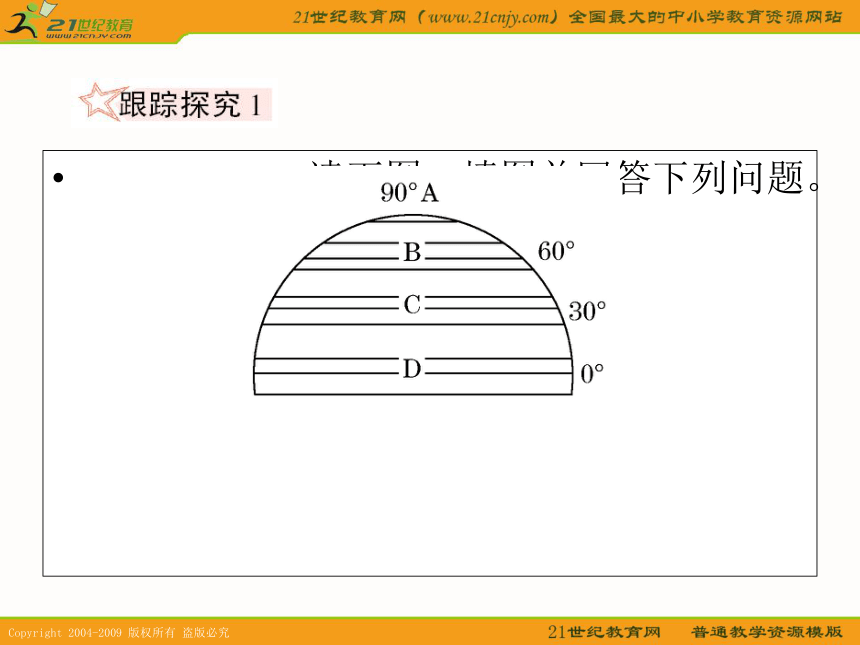

同理,南半球形成东南风向的极地东风。6.全球6个风带的分布和属性,见下表: 读下图,填图并回答下列问题。(1)图中字母所示的气压带名称是:

A___________,B___________,C___________,D__________。其中盛行上升气流的是__________。

(2)在气压带之间画出各风带的风向,并注明各风带的名称。

(3)极锋是由哪两个风带的气流交汇而成的?

(4)有关气压带、风带的叙述正确的是(双选)( )

A.热的地方形成低压,冷的地方形成高压

B.气压带、风带季节移动的原因在于太阳直射点的回归运动

C.低气压带气流上升,多云雨;高气压带气流下沉,多晴天

D.气压带、风带夏季北移、冬季南移[解析] 全球气压带和风带位置分布图如下图所示,依据题目要求逐一得出答案。[答案] (1)极地高气压带 副极地低气压带 副热带高气压带 赤道低气压带 B、D

(2)A—B间极地东风 C—B间盛行西风 C—D间东北信风

(3)极锋是盛行西风与极地东风在南北纬60°纬线附近相遇形成的锋面。

(4)BC气压带和风带的季节移动是怎样引起的?有什么规律?

【提示】 结合教材图进行分析,注意观察三图中气压带和风带的位置与太阳直射点之间的关系。中间图,太阳直射赤道,气压带和风带关于赤道对称分布。左图,太阳直射北回归线,气压带和风带北移,赤道低气压带全部移到北半球。右图,太阳直射南回归线,气压带和风带南移,赤道低气压带全部移到南半球。因此总结出规律:气压带和风带随太阳直射点的移动而移动。就北半球来说,大致是夏季北移,冬季南移。【答案】 读某月某条经线上部分气压带、风带和气流的相互关系示意图。回答(1)~(2)题。(1)图中②气压带或风带的气流运动方向和性质分别为 ( )

A.下沉 干燥

B.由高纬流向低纬 干燥

C.上升 湿润

D.由低纬流向高纬 湿润

(2)图示月份,下列河流中最有可能处于枯水期的是 ( )

A.巴拉那河 B.刚果河

C.湄公河 D.莱茵河[解析] (1)南回归线附近为副热带高气压带,盛行下沉气流,降水少。(2)从图中可看出气压带和风带南移,可推知为北半球的冬季。

[答案] (1)A (2)C(教材P52) 活动1

1.左边:太阳直射北回归线,为夏至,气压带和风带都向北移;中间:太阳直射赤道,为春分或秋分;右边:太阳直射南回归线,为冬至,气压带和风带都向南移。2. 下图上部是全球年降水量随纬度变化的一般情况,下部表示大气的运动状况,读图回答下列问题。 (1)从气压带看①处是____________,②处是____________。

(2)从近地面风带看③处是____________,④处是____________。

(3)气压带、风带是随____________的移动而移动的,图示气压带、风带位置大约出现在____________(节气)前后。

(4)从降水量来看,②处降水较少的原因是____________。但对大陆____________岸而言,因受____________风与台风影响,降水也较丰富。

(5)地球上的气压带中,降水最多的是____________,其原因是____________________。[解析] 本题的前三个小题是研究地球上的气压带、风带问题,应该用所学的“大气环流图”作为解题的基本图形。当我们把“大气环流图”摆放的位置稍做调整(见图),思路就会豁然开朗。比较两图发现,考题的图形除了把圆形(球形)的地面“拉直”成水平的地面外,其他与课本的图形完全一样,这样就轻轻松松解出第(1)、(2)、(3)题。现重点讨论第(4)题。②在副热带高气压带的控制下降水稀少,但在中纬大陆东岸,由于海陆分布对大气环流的影响,季风环流替代了三圈环流,来自海洋的夏季风、台风带来较丰沛的降水。第(4)题的难点在于学生要突破三圈环流的简单模式,明确海陆分布的影响使三圈环流复杂化了。[答案] (1)副极地低气压带 副热带高气压带 (2)东南信风带 中纬西风带 (3)太阳直射点 春分、秋分 (4)地处副热带高气压带,盛行下沉气流 东 夏季 (5)赤道低气压带 空气对流运动强烈,空气中水汽含量多[方法总结] 各地降水量的多少主要是地球上不同气压带、风带影响的结果,降水量的季节变化往往和气压带、风带的季节移动以及季风环流的变化有关。从本质上讲降水是水汽凝结的结果,而水汽凝结和空气的运动有着密切的关系。如果空气上升(对流运动上升、锋面上暖空气被抬升、遇地形阻挡上升等),在上升过程中空气温度降低,水汽容易凝结,容易形成阴雨天气。低气压带和西风带因空气运动过程中温度降低,一般降水较多。其降水强度的大小一方面与空气上升运动的强度有关,另一方面与空气中水汽和固体杂质的含量多少有关。赤道附近地区因空气中水汽多,空气上升运动强烈,是全球降水最多的地区,而极地附近地区因受极地高气压控制,盛行下沉气流,再加上空气中水汽含量少,是全球降水最少的地区。因此,分析某地降水的多少及其变化,要和大气环流原理结合起来,要与大气运动状况、变化及空气中水汽含量的多少结合起来。

(08·广东地理)受气压梯度力和地转偏向力等因素影响,近地面形成了风带和无风带(无盛行风地带)。全球无风带的分布范围是 ( )

A.南北纬30°附近 B.南北纬40°附近

C.南北纬60°附近 D.南北纬80°附近[解析] 全球无风带主要分布在副热带地区,在南、北半球副热带高气压带控制的范围内,气流以下沉运动为主,水平运动微弱,属于无风带。

[答案] A (08·江苏地理)下图为“某月沿0°经线海平面平均气压分布图”。读图回答(1)~(3)题。(1)上述“某月”是 ( )

A.1月 B.4月

C.7月 D.10月

(2)该月份甲地盛行 ( )

A.东南风 B.东北风

C.西南风 D.西北风

(3)该月份乙地的气候特征是 ( )

A.高温多雨 B.低温少雨

C.温和多雨 D.炎热干燥[解析] (1)读图可知,此时赤道低气压带移到赤道以北的地区,大约为20°N左右,所以为北半球的7月。(2)读图可知,甲地位于10°S左右,该地区该月份被东南信风控制,所以该月份盛行东南风。(3)乙地区位于30°N到40°N之间,且位于亚欧大陆的西部,所以该地的气候类型为地中海气候,该月份该地区在副热带高压的控制下,盛行下沉气流,炎热干燥。

[答案] (1)C (2)A (3)D