人民版 高中历史 2019-2020 必修二 专题四第1课 物质生活和社会习俗的变迁(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版 高中历史 2019-2020 必修二 专题四第1课 物质生活和社会习俗的变迁(共40张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-16 08:26:51 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

专题四

中国近现代社会生活的变迁

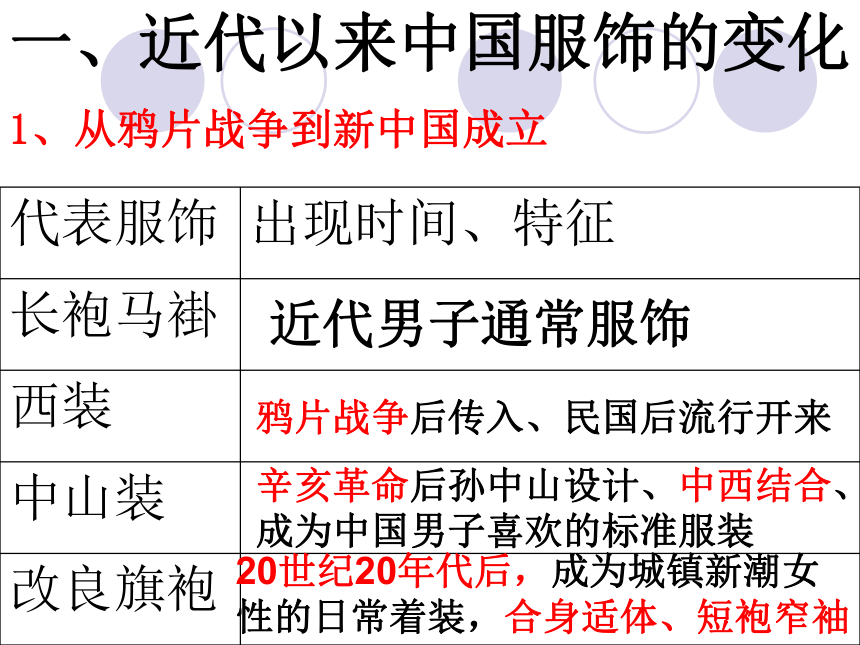

一、近代以来中国服饰的变化

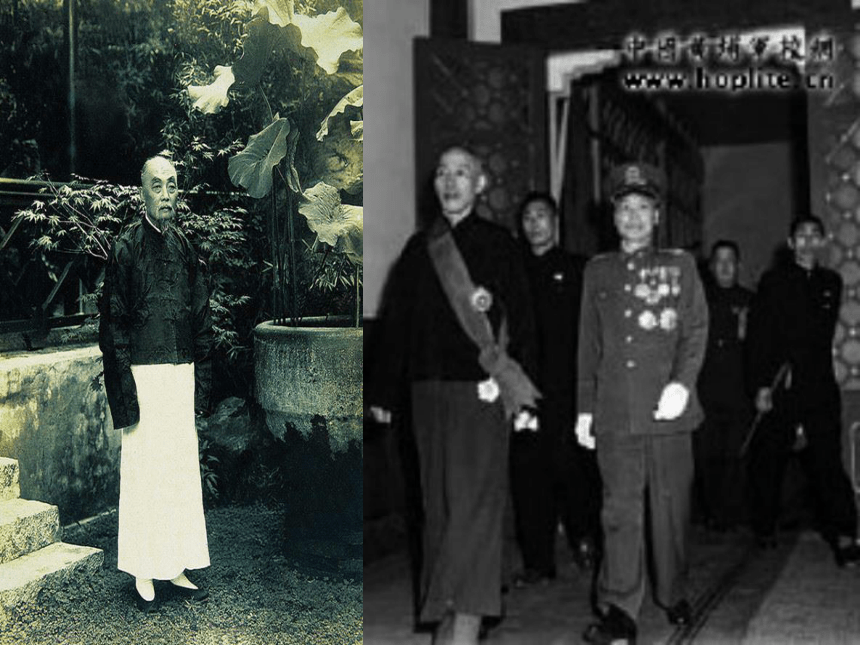

1、从鸦片战争到新中国成立

近代男子通常服饰

鸦片战争后传入、民国后流行开来

辛亥革命后孙中山设计、中西结合、成为中国男子喜欢的标准服装

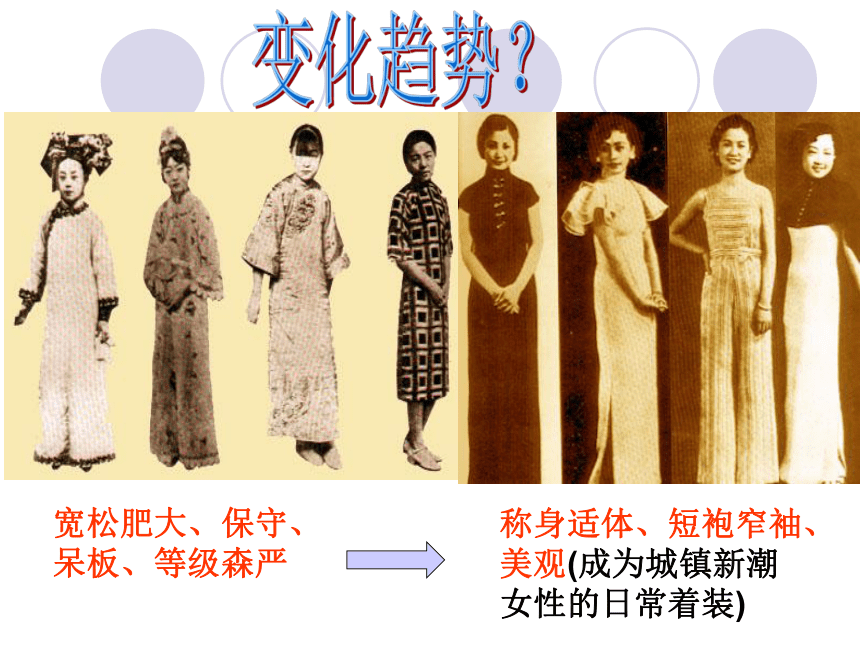

20世纪20年代后,成为城镇新潮女性的日常着装,合身适体、短袍窄袖

代表服饰 出现时间、特征

长袍马褂

西装

中山装

改良旗袍

为什么西式服装能够被中国人接受并得以流传?

P63 学习思考:

⑴从穿着的角度,西装适体、潇洒;

⑵从社会政体转变角度,民国成立后剪发易服的产物;

⑶从社会思潮的角度,受西化思潮的推动;

20世纪上半期 (男装):

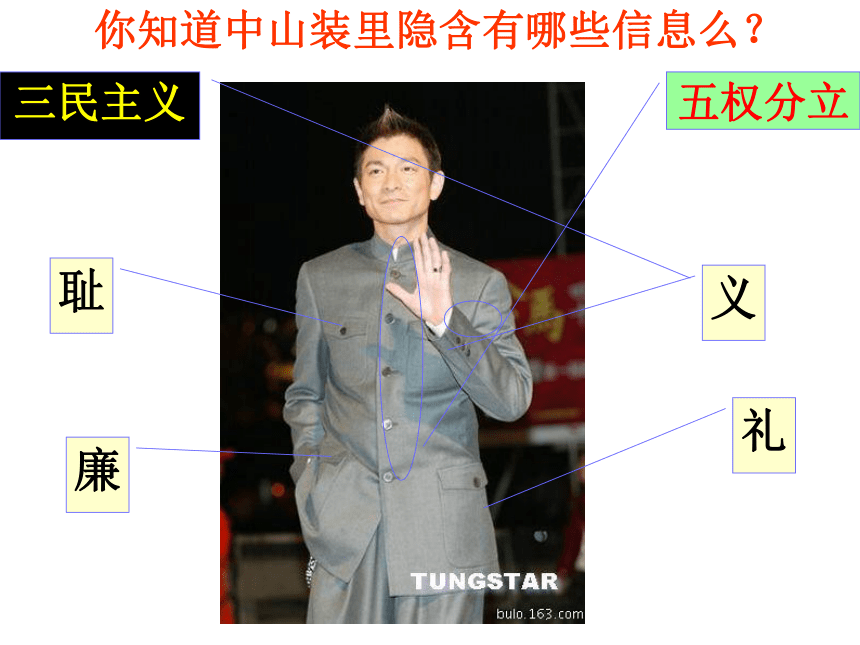

其一,前身四个口袋表示国之四维(礼、义、廉、耻)。 其二,门襟五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)。 其三,袖口三粒纽扣表示三民主义(民族、民权、民生)。 其四,后背不破缝,表示国家和平统一之大义。

五权分立

三民主义

你知道中山装里隐含有哪些信息么?

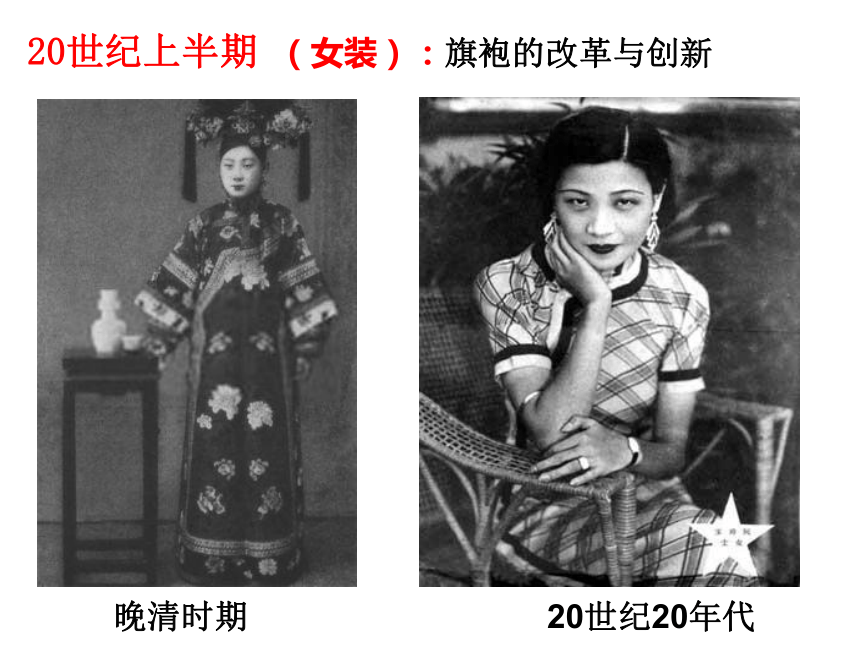

20世纪上半期 (女装):旗袍的改革与创新

晚清时期

20世纪20年代

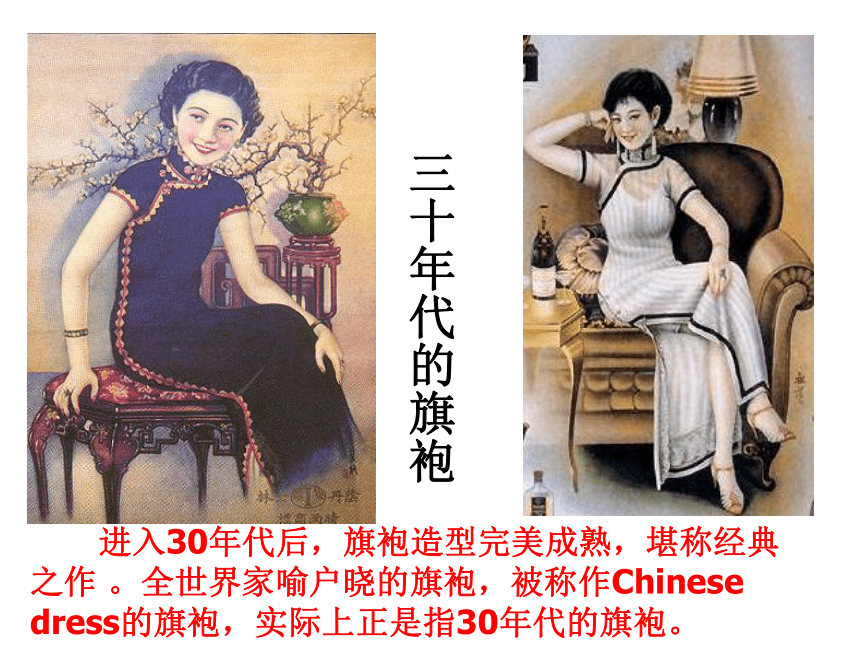

进入30年代后,旗袍造型完美成熟,堪称经典之作 。全世界家喻户晓的旗袍,被称作Chinese dress的旗袍,实际上正是指30年代的旗袍。

三十年代的旗袍

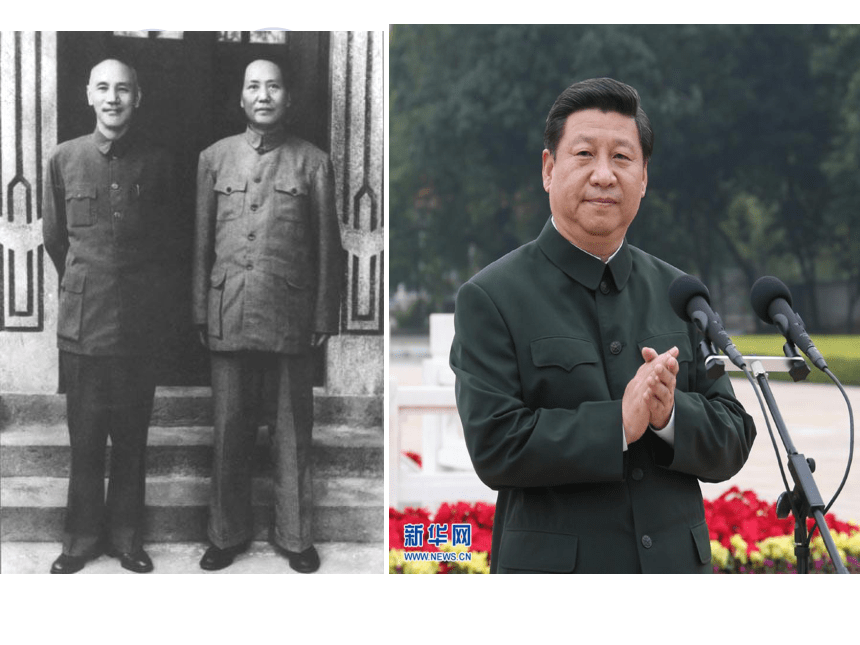

2、新中国成立以来

中山装、苏式服装(列宁装、连衣裙)

军装、干部服

与政治生活紧密联系

式样颜色单调

美观大方、彰显个性

时间 服饰、特征

新中国成立到20C60年代中期

20C60年代中期到70年代末

改革开放以来

50年代至60年代中期:

列宁装、连衣裙为特征的苏式服装

“做套列宁装,留着结婚穿”是20世纪50年代初年轻人中流行的一句顺口溜 。

联系国际形势,分析为什么50年代流行苏联的服装?

60年代中期至70年代末:

军装、干部服

身穿绿色军便装,

头戴军帽,

脚蹬解放鞋,

腰系皮带,

背着《为人民服务》的挎包,

胸前别着毛主席像章。

联系国内形势,为什么60年代中期至70年代末流行绿军装和干部服?

改革开放以后

现代的西装

中国服饰从封闭走向开放,款式新颖,个性化。

近现代服饰的变迁简表

中式与西式、传统与现代并存

政治色彩强烈与革命相关的服饰成为主流

美观大方

彰显个性

半殖民地半封建社会

独立自主

巩固独立

解放思想

改革开放

阶 段 表 现 服 饰 特 征 时代特征

鸦片战争后——新中国成立 长袍马褂

上衣下裙

西装、中山装

旗袍

新中国成立后——十一届三中全会 列宁装

制服装

绿军装

十一届三中全会至今 异彩纷呈

婚姻包办

婚姻自由

旧式丧礼

新式丧礼

男子留辫

剪辫易服

女子裹足

迫令放足

迷信活动

破除迷信

二、近代以来习俗风尚的变革

辛亥革命、新文化运动、新中国成立、改革开放

旧习 改变

近代

婚姻自主

古代社会

父母之命,媒妁之言

婚俗变迁

新 中国 成 立 后

恋 爱 自 由 和 婚 姻 自 主

1919年”五四”运动前,中国人结婚崇尚红色,新人是绝对不允许穿白色衣服的。

丧礼变迁

19世纪末20世纪初,出现西式新式丧礼,建立了殡仪馆和公墓,新中国成立后,开始由土葬向火葬改革

晚清留短发的留学生

辛亥革命后人们在街上剪辫子

其他习俗变化

封建的旧中国男尊女卑,为了满足男人的审美观,为了那种“大门不出二门不迈”的娴淑幽静,几代女子不惜伤筋动骨,也要裹成残疾的“三寸金莲”。这无论从精神还是身体都给当时的妇女带来了极大的摧残!

展 厅 四: 风 俗 篇

见面礼:跪拜、作揖

意义:

鞠躬、握手

礼节上的尊卑观念已为平等观念所取代

民国成立后习俗变化

剪辫易服、破令放足、破除神权、反对迷信、实施公历、点头鞠躬礼、

握手礼

1、中国近现代物质生活的变迁都有哪些表现,

呈现出什么趋势?

表现:

男女服饰;习俗风尚。

特征:

从保守封建 中西合璧、洋化、开放趋势;

外因

近代以来我国人民物质生活与习俗为什么会发生如此大的变化?

内因

鸦片战争后,西方的思想文化、物质文明和生活方式的涌入;

戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等重大历史事件的推动;

科技革命的成果、经济的发展,提高社会生产力;

政治变革:

经济发展:

近代“向西方学习”的思潮;

政治变革引起人们的思想解放。

思想解放:

西学东渐:

新闻报道:在当今的中国,每到圣诞节或情人节,不管是商家还是顾客都会全程投入,气氛愈演愈烈。与之相反的是在传统的中国节日,如端午节、中秋节,节日的气氛却是越来越淡化,这不得不让人深思………

观点1:西方文化的进入,推动社会生活的进步

观点2:这就是一种文化侵略

面对西方文化的冲击,你如何看待这种现象和观点?说说你的理由。

观点一:这是一种进步,改革开放以来,中国不断发展,这时候旧的文化显然是不合时宜的,西方文化的进入,给我们带来新的生活方式与生活态度,中国逐渐改掉了一些传统陋习,与世界接轨。

观点二:这是一种文化侵略,西方文化的进入,使中国的传统文化在一步步沦丧,特别当我们过着西方的圣诞节时,中国的传统节日端午节已经被韩国申报为非物质文化遗产,我们应该保护中国的传统文化。

作为当代青少年面对东西方文明碰撞时,应该做出怎样的正确选择?

我的观点

在西方文化的接受问题上,作为老师我觉得要注意正确的引导。其实一味的阻止或进行批判,会引起人们的逆反心理,如果从另外一个层面,让我们深刻了解到中国文化的博大精深和深厚的历史底蕴,我想我们一定会爱上古老的中国文化,并找到与西方文化和谐的结合之路。

我的观点

我们不是没有我们的节日,

而是我们丧失了很多很多的记忆!

我们不是没有我们的文化,

而是我们丧失了太多太多的自信! 一个没有自己节日的民族,

是一个浅薄无知的民族! 一个放弃自己文化的民族,

是一个走向堕落的民族!

我的观点

专题四

中国近现代社会生活的变迁

一、近代以来中国服饰的变化

1、从鸦片战争到新中国成立

近代男子通常服饰

鸦片战争后传入、民国后流行开来

辛亥革命后孙中山设计、中西结合、成为中国男子喜欢的标准服装

20世纪20年代后,成为城镇新潮女性的日常着装,合身适体、短袍窄袖

代表服饰 出现时间、特征

长袍马褂

西装

中山装

改良旗袍

为什么西式服装能够被中国人接受并得以流传?

P63 学习思考:

⑴从穿着的角度,西装适体、潇洒;

⑵从社会政体转变角度,民国成立后剪发易服的产物;

⑶从社会思潮的角度,受西化思潮的推动;

20世纪上半期 (男装):

其一,前身四个口袋表示国之四维(礼、义、廉、耻)。 其二,门襟五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)。 其三,袖口三粒纽扣表示三民主义(民族、民权、民生)。 其四,后背不破缝,表示国家和平统一之大义。

五权分立

三民主义

你知道中山装里隐含有哪些信息么?

20世纪上半期 (女装):旗袍的改革与创新

晚清时期

20世纪20年代

进入30年代后,旗袍造型完美成熟,堪称经典之作 。全世界家喻户晓的旗袍,被称作Chinese dress的旗袍,实际上正是指30年代的旗袍。

三十年代的旗袍

2、新中国成立以来

中山装、苏式服装(列宁装、连衣裙)

军装、干部服

与政治生活紧密联系

式样颜色单调

美观大方、彰显个性

时间 服饰、特征

新中国成立到20C60年代中期

20C60年代中期到70年代末

改革开放以来

50年代至60年代中期:

列宁装、连衣裙为特征的苏式服装

“做套列宁装,留着结婚穿”是20世纪50年代初年轻人中流行的一句顺口溜 。

联系国际形势,分析为什么50年代流行苏联的服装?

60年代中期至70年代末:

军装、干部服

身穿绿色军便装,

头戴军帽,

脚蹬解放鞋,

腰系皮带,

背着《为人民服务》的挎包,

胸前别着毛主席像章。

联系国内形势,为什么60年代中期至70年代末流行绿军装和干部服?

改革开放以后

现代的西装

中国服饰从封闭走向开放,款式新颖,个性化。

近现代服饰的变迁简表

中式与西式、传统与现代并存

政治色彩强烈与革命相关的服饰成为主流

美观大方

彰显个性

半殖民地半封建社会

独立自主

巩固独立

解放思想

改革开放

阶 段 表 现 服 饰 特 征 时代特征

鸦片战争后——新中国成立 长袍马褂

上衣下裙

西装、中山装

旗袍

新中国成立后——十一届三中全会 列宁装

制服装

绿军装

十一届三中全会至今 异彩纷呈

婚姻包办

婚姻自由

旧式丧礼

新式丧礼

男子留辫

剪辫易服

女子裹足

迫令放足

迷信活动

破除迷信

二、近代以来习俗风尚的变革

辛亥革命、新文化运动、新中国成立、改革开放

旧习 改变

近代

婚姻自主

古代社会

父母之命,媒妁之言

婚俗变迁

新 中国 成 立 后

恋 爱 自 由 和 婚 姻 自 主

1919年”五四”运动前,中国人结婚崇尚红色,新人是绝对不允许穿白色衣服的。

丧礼变迁

19世纪末20世纪初,出现西式新式丧礼,建立了殡仪馆和公墓,新中国成立后,开始由土葬向火葬改革

晚清留短发的留学生

辛亥革命后人们在街上剪辫子

其他习俗变化

封建的旧中国男尊女卑,为了满足男人的审美观,为了那种“大门不出二门不迈”的娴淑幽静,几代女子不惜伤筋动骨,也要裹成残疾的“三寸金莲”。这无论从精神还是身体都给当时的妇女带来了极大的摧残!

展 厅 四: 风 俗 篇

见面礼:跪拜、作揖

意义:

鞠躬、握手

礼节上的尊卑观念已为平等观念所取代

民国成立后习俗变化

剪辫易服、破令放足、破除神权、反对迷信、实施公历、点头鞠躬礼、

握手礼

1、中国近现代物质生活的变迁都有哪些表现,

呈现出什么趋势?

表现:

男女服饰;习俗风尚。

特征:

从保守封建 中西合璧、洋化、开放趋势;

外因

近代以来我国人民物质生活与习俗为什么会发生如此大的变化?

内因

鸦片战争后,西方的思想文化、物质文明和生活方式的涌入;

戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等重大历史事件的推动;

科技革命的成果、经济的发展,提高社会生产力;

政治变革:

经济发展:

近代“向西方学习”的思潮;

政治变革引起人们的思想解放。

思想解放:

西学东渐:

新闻报道:在当今的中国,每到圣诞节或情人节,不管是商家还是顾客都会全程投入,气氛愈演愈烈。与之相反的是在传统的中国节日,如端午节、中秋节,节日的气氛却是越来越淡化,这不得不让人深思………

观点1:西方文化的进入,推动社会生活的进步

观点2:这就是一种文化侵略

面对西方文化的冲击,你如何看待这种现象和观点?说说你的理由。

观点一:这是一种进步,改革开放以来,中国不断发展,这时候旧的文化显然是不合时宜的,西方文化的进入,给我们带来新的生活方式与生活态度,中国逐渐改掉了一些传统陋习,与世界接轨。

观点二:这是一种文化侵略,西方文化的进入,使中国的传统文化在一步步沦丧,特别当我们过着西方的圣诞节时,中国的传统节日端午节已经被韩国申报为非物质文化遗产,我们应该保护中国的传统文化。

作为当代青少年面对东西方文明碰撞时,应该做出怎样的正确选择?

我的观点

在西方文化的接受问题上,作为老师我觉得要注意正确的引导。其实一味的阻止或进行批判,会引起人们的逆反心理,如果从另外一个层面,让我们深刻了解到中国文化的博大精深和深厚的历史底蕴,我想我们一定会爱上古老的中国文化,并找到与西方文化和谐的结合之路。

我的观点

我们不是没有我们的节日,

而是我们丧失了很多很多的记忆!

我们不是没有我们的文化,

而是我们丧失了太多太多的自信! 一个没有自己节日的民族,

是一个浅薄无知的民族! 一个放弃自己文化的民族,

是一个走向堕落的民族!

我的观点

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航